Ohne Rücksicht rennen Menschen davon, schubsen Ältere aus dem Weg und trampeln hemmungslos über Personen, die zu Boden gestürzt sind. Bei Erdbeben, Flugzeugabstürzen oder Vulkanausbrüchen scheint das wahre Wesen des Menschen hervorzutreten, und sich sein ungezügelter Egoismus zu offenbaren. Diese weitverbreitete Ansicht über das menschliche Verhalten ist Teil jedes Katastrophenfilms und entspricht dem Denken des britischen Philosophen Thomas Hobbes, der der Überzeugung war, ohne die schützende Hand des Staates würden Menschen in einem Krieg aller gegen alle leben.

Erstaunlicherweise unterscheidet sich aber das wirkliche menschliche Verhalten deutlich von diesem negativen Bild, das Menschen gemeinhin von der eigenen Spezies haben. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen offenbaren ein deutlich optimistischeres Bild des Menschen.

Andreas von Westphalen veröffentlichte „Die Wiederentdeckung des Menschen“ im Westend-Verlag. Zuletzt schrieb er für den Deutschlandfunk das Feature „Die Wurzeln des Misstrauens. Russland und die Deutsche Einheit 1990“.

"Ein Flugzeug muss notlanden und bricht in drei Teile. Die Kabine füllt sich mit Rauch. Allen Insassen ist klar: Wir müssen hier raus. Was passiert?

- Auf Planet A fragen die Insassen einander, ob es ihnen gutgehe. Personen, die Hilfe benötigen, bekommen den Vortritt. Die Menschen sind bereit, ihr Leben zu opfern, auch für Fremde.

- Auf Planet B kämpft jeder für sich allein. Totale Panik bricht aus. Es wird getreten und geschubst. Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen werden niedergetrampelt.

Frage: Auf welchem Planeten leben wir?"

Im Auge des Hurrikans

Als erste Antwort ein historisches Beispiel: 29. August 2005. Der Hurrikan Katrina peitschte über die US-amerikanische Metropole New Orleans. Dann brachen die Deiche der Stadt und 80 Prozent der Häuser wurden überschwemmt. Es war die verheerendste Naturkatastrophe in der Geschichte der USA. Die Medien berichteten von Raubüberfällen, Vergewaltigungen, Autodiebstählen und Plünderungen. Von Schüssen auf Rettungshubschrauber. Und nicht zuletzt von zahlreichen Morden. Die Gouverneurin des US-Bundesstaates Louisiana brachte auf den Punkt, was die Menschen weltweit schockierte:

"Am meisten erzürnt mich, dass solche Katastrophen oft die schlechtesten Seiten der Menschen offenbaren."

Inbegriff des unmenschlichen Schreckens war der Superdome, in dem 30.000 Menschen Unterkunft gefunden hatten. Ein fassungsloser Bürgermeister schilderte, dass dort Hunderte von bewaffneten Gangmitgliedern vergewaltigten und mordeten. Die Bewohner seien in einem beinahe animalischen Zustand. Der Polizeichef der Stadt sprach sogar von vergewaltigten Babys. Berichte bezifferten die Zahl der dortigen Toten auf rund 200.

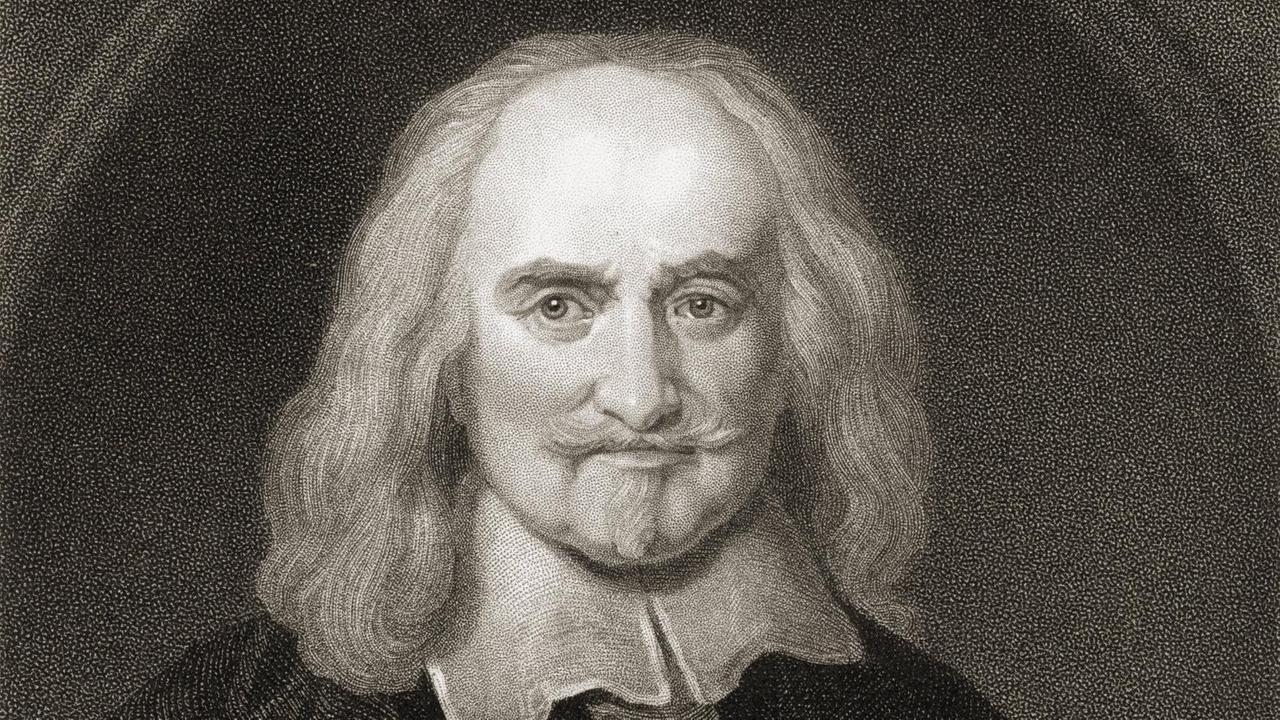

Um dem Grauen in der Stadt Herr zu werden, befahl der Bürgermeister 1.500 Polizisten, sofort ihre Hilfs- und Rettungsaktionen abzubrechen und gegen Plünderer, Vergewaltiger und Mörder vorzugehen. Die Ereignisse schienen das Menschenbild des britischen Philosophen Thomas Hobbes zu bestätigen. Ohne Kontrolle des Staates wären die Menschen nur noch wilde, brutale und mitleidlose Tiere.

Sehen, was man zu sehen erwartet

Als die Journalisten verschwunden und das Hochwasser abgepumpt worden war, kam langsam die Wahrheit ans Licht. Der Polizeichef erklärte nun, die allgemeine Reaktion der Einwohner von New Orleans stimme überhaupt nicht mit dem von den Medien beschriebenen Bild von allgemeinem Chaos und Gewalt überein. Der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses des US-Repräsentantenhauses bestätigte dies:

"Viele der Medienberichte, insbesondere über zügellose Gewalt im Superdome, scheinen vollkommen unbegründet gewesen zu sein."

Tatsächlich waren im Superdome nicht 200, sondern nur sechs Tote zu beklagen. Vier starben an natürlichen Ursachen, einer an einer Überdosis und ein Mensch hatte Suizid begangen.

Ein Hauptgrund für die vollkommen verzerrte Darstellung dürfte das Vorurteil über das Wesen des Menschen sein. Zu eindeutig schienen Informationen und Bilder zu belegen, dass im Sündenpfuhl von New Orleans Sodom und Gomorrha herrschten und sich hier die wahre Natur des Menschen zeigte. Genauso wie es die Gouverneurin eloquent beklagt hatte.

Tragischerweise kostete dies viele Menschenleben, denn die Sicherheitskräfte waren ausdrücklich beauftragt worden, die Rettung von Menschen einzustellen, um sich auf die Beherrschung einer völlig aufgebauschten Kriminalität zu konzentrieren. Die einseitige mediale Präsentation führte aber auch dazu, dass in New Orleans etwas ganz Erstaunliches übersehen wurde. Tatsächlich waren ein Großteil der Menschen nicht mitleidlose Egoisten, die über Leichen gingen, sondern spontane Altruisten. So kamen Wissenschaftler der Katastrophenforschungsstelle der Universität Delaware später zu dem Schluss, dass das spontane Verhalten überwiegend prosozial geprägt war.

Eine Katastrophengeschichte

In jedem Katastrophenfilm hat Hollywood stets einen festen Platz für seinen Helden, während im Hintergrund zahllose Egoisten ihren Trieben freien Lauf lassen. Bei realen Katastrophen gibt es aber zahllose Beispiele für die "Banalität des Guten". Nicht nur in New Orleans. Immer wieder riskieren Menschen ihr Leben, um Mitmenschen zu retten, beispielsweise bei den Anschlägen am 11. September 2001, beim Attentat 2017 in Las Vegas oder beim Amoklauf zwei Jahre später im neuseeländischen Christchurch. Generell werden die Rettungskräfte aber auch immer wieder von der Flut an freiwilligen Helfern überrascht. So boten zum Beispiel am 11. September noch am Tag selbst 40.000 Ärzte freiwillig ihren Einsatz an. Beim Erdbeben 1985 in Mexiko‑Stadt beteiligten sich nicht weniger als 2,8 Millionen Menschen an Rettungsarbeiten.

Auch angesichts der Covid‑19‑Pandemie helfen zahlreiche Menschen in allen Ländern freiwillig. Allein in Großbritannien meldeten sich innerhalb von zwei Tagen mehr als eine halbe Million Menschen, die bereit waren im Gesundheitssektor auszuhelfen.

Im Notfall

Drei Mythen über das Verhalten von Menschen in Katastrophensituationen sind weit verbreitet: Das Gefühl von Ohnmacht, die starke Zunahme egoistischer und sogar krimineller Verhaltensweisen sowie Massenpanik. Erstaunlicherweise aber hat keine dieser Vorstellungen etwas mit der Realität zu tun.

Zahlreiche Studien belegen, dass Menschen nicht ohnmächtig auf Hilfe warten, sondern stattdessen spontan selbst Gruppen bilden, die sich gemeinsame Regeln geben und Aufgaben verteilen, um so möglichst viele Menschenleben zu retten. Tatsächlich lässt sich belegen, dass bei einer Katastrophe die meisten Menschen von Überlebenden gerettet werden.

Auch die Vorstellung, die Kriminalität explodierte im Katastrophenfall, weil jeder nur an sich dächte und angesichts der überforderten Polizei die Gelegenheit für einen eiskalten Raub nutzen würde, trifft meistens nicht zu. Häufig kommt es sogar zu einem Rückgang der Kriminalität.

Panikverhalten zeigt sich bei Katastrophen insgesamt sogar so selten, dass ein Forschungsteam dieses Merkmal als Verhaltenselement fallen ließ. Enrico Quarantelli, Mitbegründer der Katastrophenforschungsstelle der Universität Delaware, der über die weltweit größte Datenbank menschlichen Verhaltens in Katastrophenfällen verfügt:

"Es würde mir schwerfallen, aus unserer gesamten Forschungsarbeit mit fast 700 verschiedenen Feldstudien (…) mehr als nur ein paar Randerscheinungen zu nennen, die man als Panikverhalten bezeichnen könnte."

Die Überzeugung, der Mensch sei bei Katastrophen egoistisch, panisch und ohnmächtig, bestimmt aber nicht nur die Filmwelt, sondern auch die Gestaltung von Notfallplänen. Eine Untersuchung in den USA sowie in Großbritannien kam zu dem Schluss, dass die meisten Notfallpläne bis zu einem gewissen Grad auf den genannten Mythen basieren. Jutta Helmerichs, Referatsleiterin des deutschen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sieht diese Gefahr. Sie betont daher, es sei (...) eine gemeinsame Aufgabe aller Akteure in den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, die Vorstellung des in Krisen antisozial handelnden Menschen zu hinterfragen.

Der niederländische Historiker Rutger Bregman gibt einen wichtigen Punkt zu bedenken:

"In Notsituationen kommt das Beste im Menschen zum Vorschein. Ich kenne keine andere soziologische Erkenntnis, die gleichermaßen sicher belegt ist und dennoch gänzlich ignoriert wird. Das Bild, das in den Medien gezeichnet wird, ist dem, was nach einer Katastrophe tatsächlich geschieht, diametral entgegengesetzt."

Der Mensch täuscht sich über sich selbst

Die eingangs gestellte Frage, ob Menschen glauben, auf einem altruistischen oder egoistischen Planeten zu leben, stellt Tom Postmes, Professor für Sozialpsychologie in Groningen, seinen Studenten jedes Jahr. Unabhängig von Studienerfahrung und politischer Einstellung ist ihre Einschätzung nahezu eindeutig: 97 Prozent sind sicher, auf dem egoistischen Planeten zu leben.

Die Überzeugung, dass der Mensch von seinem Wesen aus egoistisch wäre und erst zum Guten erzogen und zivilisiert werden müsste, durchzieht die Ideengeschichte seit Jahrhunderten. So verschiedene Denker und Wissenschaftler wie Thomas Hobbes, Niccolò Machiavelli, Sigmund Freud, Richard Dawkins, Ayn Rand und Milton Friedman waren vom Egoismus des Menschen überzeugt. Und so verschiedene Wissenschaftszweige wie Evolutionsbiologie, Psychologie, Pädagogik und nicht zuletzt die Wirtschaftswissenschaft sind in weiten Teilen von der Vorstellung des egoistischen Menschen bestimmt. Der Kapitalismus erscheint hierbei als die Wirtschaftsform, die das menschliche Streben nach Eigennutz und Nutzenmaximierung zum Wohle der Gemeinschaft zu formen vermag.

Erstaunlich viel intellektuelle Energie wird darauf verwendet um zu beweisen, dass Altruismus eigentlich nicht existiert oder zumindest nur in einem bestimmten eingeschränkten Rahmen. Den schlichtesten, aber auch radikalsten Versuch unternehmen Vertreter des "psychologischen Egoismus". Dieser beruht auf der Überzeugung, hinter allem Verhalten und Streben des Menschen (auch dem unbewussten) stehe in Wirklichkeit nichts anderes als die Steigerung des eigenen Wohlbefindens und die Verwirklichung der eigenen Wünsche. Ganz in diesem Sinne behauptet der Evolutionsbiologe Michael Ghiselin:

"Kratz einen Altruisten und sieh einen Heuchler bluten."

Eine weitere Erklärung stellt der sogenannte "reziproke Altruismus" dar, der sich in der Redewendung, eine Hand wäscht die andere, ausdrückt. Mit anderen Worten: Jede altruistische Tat wird durch die Aussicht motiviert, hierfür etwas zu erhalten. Daher ist sie schlussendlich nichts anderes als eine egoistische Handlung. Eine komplexere Variante hiervon ist die sogenannte indirekte Reziprozität. Auf eine einfache Formel gebracht: "Ich helfe Dir und jemand anderes hilft mir." Auch hier bildet die eigentliche Motivation die zu erwartende Gegenleistung.

In eine ähnliche Richtung geht das Konzept der Verwandtenselektion. Dieser Theorie zufolge, die aus der Evolutions- und Soziobiologie stammt, hat sich die Verwandtenselektion deshalb entwickelt, weil Menschen unbewusst ihre Gene an die nachfolgende Generation weitergeben wollen. Daher sind sie logischerweise auch instinktiv bereit, Opfer zu bringen und sogar ihr Leben dafür zu geben.

Inwiefern die genannten Erklärungen die Existenz des Altruismus tatsächlich aber zu erklären vermögen, kann die Wissenschaft seit einigen Jahren recht genau beantworten. Grundlage der Forschung ist hierbei folgender Ausgangspunkt: Während es für einen Egoisten von zentraler Bedeutung ist, dass er selbst die gute Tat ausführt und entsprechend auch die Lorbeeren dafür ernten kann (sei es als inneres Wonne- und Wohlgefühl, sei es als soziale Anerkennung oder Weitergabe seiner Gene), ist es für den Altruisten entscheidend, dass dem Leidenden geholfen wird.

Diesen Ausgangspunkt nutzte ein Team um den Anthropologen und Verhaltensforscher, Michael Tomasello, Co-Direktor des Max-Planck-Instituts in Leipzig. Ergebnis der Studie: Für Kleinkinder ist entscheidend, dass einer Person, die Hilfe braucht, geholfen wird. Nicht dass man selbst die Hilfe ausgeführt hat.

Bei Erwachsenen ist ebenfalls die altruistische Motivation zu beobachten. Der Sozialpsychologe Dan Batson fasst seine Forschung so zusammen:

"Die Ergebnisse der über 15 Jahre durchgeführten 25 Forschungsarbeiten haben die Annahme bestätigt, dass wahrer Altruismus, der einzig und allein auf der Motivation beruht, das Wohl des anderen zu ermöglichen, wirklich existiert. (…) Bis heute gibt es keine plausible Erklärung für die Ergebnisse dieser Studien, die sie mit Egoismus begründen würde."

Ansteckende Eigenschaft

Ein Lächeln ist ansteckend. Menschen wissen dies aus eigener Erfahrung, ohne die Wissenschaft bemühen zu müssen. Auch Höflichkeit und gute Laune sind ansteckend. Und nicht zuletzt Altruismus.

Altruismus kann einen menschlichen Schneeballeffekt auslösen. Hierzu ein beeindruckendes Beispiel: Im Jahr 2007 ließ sich in den USA ein junger Mann als altruistischer Organspender registrieren. Ohne irgendeine Gegenleistung spendete er einer unbekannten Frau seine Niere. Daraufhin entschied sich deren Mann, der aus medizinischen Gründen nicht als Spender für seine Frau in Frage gekommen war, selber einer unbekannten Person eine Niere zu schenken. Als eine junge Frau daraufhin durch diese Niere gerettet wurde, bot deren Mutter wiederum ihre eigene Niere zur Spende an. So setzte sich eine Kette von freiwilligen Organspenden quer durch die USA fort. Allein die Spende des ersten Mannes setzte zehn erfolgreiche Nierentransplantationen in Gang. Inzwischen kommt es immer wieder durch altruistische Nierenspenden zu lebensrettenden Spendenketten.

Ist Altruismus tatsächlich ansteckend? Eine Reihe von wissenschaftlichen Studien bejaht diese Frage. Wenn Autofahrer beispielsweise sehen, dass jemand am Straßenrand einem anderen Autofahrer bei einer Reparatur behilflich ist, verdoppelt sich fast die Wahrscheinlichkeit, dass sie selbst wenige Hundert Meter weiter anhalten, um dort ihrerseits einem Autofahrer beim Reifenwechsel zu helfen. Und wenn Menschen die Spendenbereitschaft anderer erleben, erhöht sich ihre eigene Bereitschaft, großzügig zu sein, um 150 Prozent. Sogar einzig eine Geschichte über altruistische Handlungen zu hören, erhöht signifikant die Bereitschaft zu Großzügigkeit und Altruismus.

Soziale Ansteckung zieht sogar noch weitere Kreise als den direkten Freundes- und Bekanntenzirkel. Nicholas Christakis und James Fowler, von den Universitäten Yale und San Diego, ließen Fremde per Zufallsprinzip miteinander interagieren. Dabei stellten sie fest, dass altruistisches und kooperatives Verhalten sich über drei Stufen ausbreitet. Der Altruismus eines Menschen hat also nicht nur Auswirkungen auf die hierdurch direkt erreichte Person, sondern sogar auf den Freund einer Freundin dieser Person.

Der Philosoph Alexandre Jollien:

"Der Altruismus zieht Kreise wie ein Stein, den man ins Wasser wirft. Diese Kreise sind zu Beginn ganz klein, doch werden sie immer größer, bis sie den gesamten Ozean erfasst haben."

Das soziale Gehirn

Der Mensch lässt sich auch anderweitig anstecken. Allein die Beobachtung von Schmerzen anderer führt bekanntermaßen dazu, dass wir ebenfalls Schmerzen empfinden.

Hintergrund für diese Eigenschaft sind die sogenannten Spiegelneuronen, die 1992 entdeckt wurden. Ein Team von Neuroforschern um Giacomo Rizzolatti untersuchte bei Makaken-Affen die Gehirnregion, welche für Planung und Ausführung von Bewegungen eine entscheidende Rolle spielt. Es gelang ihnen, einzelne Nervenzellennetzwerke zu identifizieren, die jeweils für eine bestimmte Handlung zuständig waren, beispielsweise das Handlungsneuron, das feuerte, sobald der Affe nach einer Rosine griff. Die überraschende Entdeckung war aber: Genau dieses Neuron war auch aktiv, wenn der Makake nur beobachtete, wie jemand anderes nach der Rosine griff. Bis dahin hatte man angenommen, dass für die Reaktion auf das Verhalten anderer ein weiteres Hirnareal zuständig wäre.

Auch emotionaler Schmerz ist ansteckend. In einem Experiment sahen die Probanden eine Hand, die sich ausstreckte, um jemanden zu streicheln. Dann wurde aber plötzlich und unerwartet die Hand von einer anderen Hand weggestoßen. Im Gehirn der beobachtenden Testpersonen feuerten nun die Spiegelneuronen, als hätten die Probanden selbst die Zurückweisung erfahren. Sie fühlten den Schmerz dieser Ablehnung unmittelbar mit.

Spiegelneuronen, als Teil der biologischen Grundausstattung des Menschen, prädestinieren ihn zum Mitgefühl. Sie erklären auch, warum Kino und Theater seit jeher über das Mitgefühl des Menschen funktionieren können. Spiegelneuronen "spiegeln" das Verhalten und die Gefühle unserer Mitmenschen dergestalt, dass diese in gewissem Sinne ein Teil von uns werden. Der Neurowissenschaftler Christian Keysers:

"Die Entdeckung der Spiegelneuronen machte mir klar, dass unsere Gehirne tatsächlich auf geradezu magische Weise miteinander verbunden sind."

Das sogenannte Belohnungszentrum des Gehirns ist ebenfalls Teil der neurologischen Grundausstattung des Menschen. Das Belohnungszentrum reagiert positiv auf Situationen und Eigenschaften, die der Natur des Menschen entsprechen, und versucht mittels Ausstoß des "Glücksbotenstoffs" Dopamin sicherzustellen, dass die entsprechenden Handlungen auch tatsächlich durchgeführt werden.

Die Auslöser, die das Belohnungszentrum aktivieren, sagen daher sehr viel über die Natur des Menschen aus. Der Anblick von Schokolade, von Geld oder von attraktiven Sexualpartnern vermag das Belohnungszentrum zu aktivieren. Das Belohnungszentrum wird aber auch bei allen mitmenschlichen Gefühlen und Handlungen aktiviert. So meldet es sich nämlich nicht nur, wenn jemand Geld erhält, sondern auch, wenn jemand Geld spendet. Allein die Vorstellung, Geld zu spenden, reicht schon für eine Aktivierung aus. Einige Bereiche des Belohnungszentrums werden in einem solchen Fall sogar stärker aktiviert als beim simplen Gewinn des Geldes.

Mehrere Experimente belegen außerdem, dass das Belohnungszentrum bei menschlicher Kooperation aktiv wird, nicht aber in einer Konkurrenzsituation. Dabei reagiert es nicht nur, wenn wir kooperieren, sondern auch dann, wenn andere mit uns kooperieren.

Zu erwähnen ist auch der Botenstoff Oxytocin. Ihm eilt nicht nur der Ruf voraus, ein Kuschel- und Liebeshormon zu sein, das beispielsweise den weiblichen Körper auf die Geburt vorbereitet und mütterliches Verhalten initiiert, sondern er funktioniert auch grundsätzlich als Vertrauens- und Empathiehormon und hat einen positiven Einfluss auf das menschliche Zusammenleben insgesamt. Oxytocin fördert die Großzügigkeit und die Bereitschaft, anderen Menschen zu vertrauen. Außerdem ist es mitverantwortlich, dass unser Gehirn nach Zuwendung und Kooperation strebt. Oxytocin verbessert nicht zuletzt auch die Fähigkeit des Menschen, den Gefühlszustand seines Mitmenschen zu erkennen, und erhöht das Mitgefühl.

Spiegelneuronen, Belohnungszentrum und Oxytocin weisen darauf hin, dass der Mensch von Natur aus kein Einzelkämpfer, sondern ein zutiefst soziales Wesen ist, oder wie der Neurowissenschaftler Marco Iacobini feststellt:

"Menschen sind auf Empathie programmiert."

Menschliche Motivation

Ebenso wie ein Blick in das Gehirn offenbart eine Untersuchung der menschlichen Motivation wichtige Erkenntnisse über das Wesen des Menschen. Gemeinhin wird zwischen zwei Formen der Motivation unterschieden: intrinsischer und extrinsischer. So sind Menschen intrinsisch motiviert, wenn sie beispielsweise ein Buch lesen, weil sie Lust darauf haben. Lesen sie hingegen das Buch, weil der Lehrer es verlangt, eine Strafe droht oder eine kleine Belohnung winkt, so sind sie extrinsisch motiviert.

Es ist augenscheinlich, dass derzeit die allgemeine Überzeugung herrscht, der Mensch werde am besten und erfolgreichsten extrinsisch motiviert. In der Schule wird für Noten gelernt und ein mögliches Sitzenbleiben dient als Abschreckung. Eine weitere Motivation: 40 Prozent der Schüler in Deutschland erhalten Geld für gute Schulnoten und ein knappes Viertel der Kinder bekommt die Mithilfe im Haushalt ausgezahlt. In der Berufswelt wird die Arbeit durch das Gehalt bezahlt und mit einer möglichen Gehaltserhöhung oder durch Boni und Beförderung zusätzlich motiviert. Und nicht zuletzt basiert auch die Sozialpolitik auf der Überzeugung, dass der Mensch am besten extrinsisch motiviert werden kann. Entsprechend lautet das Motto: Fördern und Fordern.

Geld ist sicherlich die extrinsische Motivation par excellence. Oder, um es mit den Worten des Sozialwissenschaftlers Meinhard Miegel zu sagen:

"Das kapitalistische Belohnungs- und Bestrafungssystem (ist) von bestechender Schlichtheit."

Tatsächlich spricht Geld das Belohnungszentrum direkt an. Je größer die Summe ist, die in Aussicht steht, desto stärker reagiert das Belohnungssystem. Und es scheint zu funktionieren: Menschen, die auf Geld geprimt werden (also unbewusst daran erinnert werden), legen ein höheres Durchhaltevermögen bei einem schwierigen Problem an den Tag.

Die extrinsische Motivation durch Geld hat aber auch eine ganze Reihe bedenklicher Nebeneffekte: Menschen, die in Experimenten auf Geld geprimt wurden, sind egoistischer, weniger großzügig und weniger hilfsbereit. Sie sind auch distanzierter gegenüber ihren Mitmenschen und deutlich weniger sozial.

Der Korrumpierungseffekt

Welche Auswirkung auf die Hilfsbereitschaft hat der wiederholte Einsatz extrinsischer Motivation, von dessen Notwendigkeit die Menschen weitgehend überzeugt sind? Dieser Frage sind Felix Warneken und Michael Tomasello von der Universität Harvard und dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, Leipzig, nachgegangen. Sie untersuchten den Einfluss von extrinsischer Motivation auf die Hilfsbereitschaft von 20 Monate alten Kindern (Beispielsweise ihre Reaktion, wenn ein Erwachsener, der einen Stapel Bücher trug, erfolglos eine Tür zu öffnen versuchte, während die Kinder in ein Spiel vertieft waren).

Nachdem in der ersten Runde sich eine sehr hohe Hilfsbereitschaft der Kinder offenbart hatte, teilte man diese anschließend in drei Gruppen auf. Die Kinder der ersten Gruppe erhielten weiterhin keinerlei Reaktion auf geleistete Hilfe, den Kindern aus der zweiten Gruppe wurde hierfür jedesmal ein Dank ausgesprochen und die Kinder der dritten Gruppe erhielten schließlich für jede geleistete Hilfe eine Belohnung.

Nach mehrfacher Wiederholung des Tests wurde dann eine letzte Runde durchgeführt: Alle Kinder wurden wieder mit Situationen konfrontiert, die ihre Hilfsbereitschaft testeten, jedoch sollte diesmal (genau wie in der ersten Testrunde) kein Kind eine Belohnung oder auch nur ein Lob erhalten. Ergebnis: Die erste Gruppe zeigte weiterhin eine sehr hohe Hilfsbereitschaft, die der ersten Testrunde entsprach. Die zweite Gruppe hatte eine minimal verringerte Hilfsbereitschaft. Die dritte Gruppe jedoch, die zuvor jedes Mal eine Belohnung erhalten hatte, zeigte einen fast vollständigen Zusammenbruch ihrer Hilfsbereitschaft.

Das Experiment demonstriert, dass die intrinsische Motivation nicht nur der Natur des Menschen entspricht, sondern auch besser und dauerhafter motiviert als extrinsische Anreize. Es zeigt aber auch ein fundamentales Problem: Die hohe und intrinsisch motivierte Hilfsbereitschaft des Menschen läuft Gefahr, zerstört zu werden, wenn man sie durch extrinsische Motivation ersetzt.

"Aus einer unbedingten Hilfsbereitschaft war eine bedingte Hilfsbereitschaft geworden."

So bringt es Richard David Precht auf den Punkt. Daher nennt man dieses Phänomen in der Fachsprache: Korrumpierungseffekt.

Eine Reihe anderer Experimente mit Schülern, Studenten und Berufstätigen kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Hier drei Beispiele, die eindrucksvoll den Korrumpierungseffekt belegen. Eine großangelegte Studie von Richard Titmuss von der London School of Economics belegt, dass nicht einmal zwei Prozent der Blutspender eine Gegenleistung erwarten. Fast alle Spender erklären, schlicht anderen Menschen helfen zu wollen. Wenn allerdings die Spendenbereitschaft mit Geld honoriert wird, verringert sich diese sogar. Sie wurde korrumpiert.

Ein weiteres Experiment: Jugendliche, die einmal pro Jahr für einen wohltätigen Zweck Spenden sammelten, sollten zusätzlich motiviert werden, indem ihnen versprochen wurde, ihren Einsatz mit einem Anteil an den erzielten Spenden zu bezahlen. Man sollte meinen, die Spendeneinnahmen würden nun deutlich steigen. Das Gegenteil jedoch war der Fall. Extrinsisch motiviert sammelten die Jugendlichen nun lediglich zwei Drittel ihres ursprünglichen Ergebnisses. Ähnliches wurde auch in der Schweiz beobachtet. Wurde Freiwilligenarbeit finanziell belohnt, ging das Engagement der Freiwilligen zurück.

Nicht weniger als 128 Studien konnte eine Meta-Analyse aus dem Jahr 1999 aufführen, die nachweisen, dass extrinsische Anreize die intrinsische Motivation insbesondere bei Kindern verringerten.

Einzig in einem Fall ist extrinsische Motivation hilfreich: bei Aufgaben für die Menschen schwer eine innere Motivation finden: Bullshit-Jobs.

Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung

"Der Mensch wird sich dann bessern, wenn Sie ihm zeigen, wie er wirklich ist."

So lautete eine Erkenntnis des russischen Schriftstellers Anton Tschechow. Genauso wie die verzerrte Vorstellung des menschlichen Verhaltens im Katastrophenfall zu falschen Entscheidungen der Rettungskräfte führen kann, die Menschenleben kosten, genauso bedenklich ist die Überzeugung, Menschen müssten extrinsisch motiviert werden, anstatt die intrinsische Motivation der Menschen anzusprechen. Denn tatsächlich droht der Einsatz extrinsischer Motivation gerade den Menschen hervorzubringen, der tatsächlich nur noch extrinsisch motiviert werden kann, weil die natürliche Begabung des Menschen zum Altruismus zerstört wurde. Die verzerrte Vorstellung über die Natur des Menschen kann daher also gleichsam zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden.

"Wenn der Glaube vorherrscht, dass die anderen kooperieren, dann ist die Kooperation jedes Einzelnen hoch; wenn der Glaube vorherrscht, dass die anderen nicht kooperieren, dann kooperiert tatsächlich keiner."

Der Wirtschaftswissenschaftler Erich Fehr fasst eine wichtige Erkenntnis zusammen, die belegt, wie entscheidend das eigene Menschenbild für das Verhalten der Menschen ist.

Gerade deshalb ist es besonders wichtig, nicht wie 97 Prozent der Studenten das Klischee des egoistischen Menschen zu glauben, sondern die erstaunlich altruistische Seite des sozialen Wesens Mensch wahrzunehmen.