Jedes Gen in unseren Zellen hat mehrere Teile. Der Abschnitt mit den eigentlichen Erbinformationen und dazu Sequenzen, die steuern, wann und wie stark es genutzt wird. Anders gesagt: Jedes Gen hat eine Art Schaltkasten mit Knöpfen darin, die die Aktivität regulieren. Wenn das Genom in Tumorzellen instabil wird, kann da einiges durcheinander geraten, erläutert Alexander Drilon:

"Einzelteile werden neu kombiniert. Das nennen wir dann Fusionen oder Fusionsgene. Gefährlich wird es, wenn ein Gen, das die Zellteilung fördert, mit einem Schaltknopf zusammenkommt, der die Aktivität hochdreht. Dann haben wir ein sehr starkes Onkogen, das das Krebswachstum antreibt."

Dieses biologische Wissen ist nicht neu, sagt Alexander Drilon. Er ist Onkologe am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York und leitet dort mehrere klinische Studien. Neu, sagt er, sei, dass er diese Fusionsgene als Angriffspunkt für eine Therapie nutzen konnte:

"Wir können sie mit dem Wirkstoff Entrectinib angreifen. Das funktioniert für Fusionen in mehreren verschiedenen Genen: ROS1, ALK-Gene und NTRAK 1, 2 und 3. Patienten, deren Tumoren Fusionen in einem dieser Gene tragen, sprechen sehr gut an."

Sehr gut, das heißt für Alexander Drilon, dass die Tumoren schrumpften oder zumindest nicht weiter wuchsen, und das über mehrere Monate. Dauerhafte Heilung verspricht er sich auch von diesem Medikament nicht. Jeder Patient müsse früher oder später mit einem Rückfall rechnen:

"Das passiert leider immer. Jeder Tumor wird über kurz oder lang einen Weg finden, trotz der Therapie weiterzuwachsen. Das ist ernüchternd. Trotzdem: Wenn ich erreichen kann, dass meine Patienten ein Jahr länger leben, dann habe ich viel erreicht, vor allem, wenn in dieser Zeit, wie in unserer Studie, nicht nur der Tumor unter Kontrolle ist, sondern die Patienten sich auch besser fühlen."

Die Studie hat bisher nur eine kleine Anzahl von Patienten untersucht. Von 25 Patienten mit sehr unterschiedlichen Tumoren, alle aber mit einem dieser Fusionsgene, sprachen 70 Prozent an. Andere, die zwar Mutationen in einem der genannten Gene trugen, aber keine Fusionen, sprachen sehr viel schlechter an, berichtet Drilon:

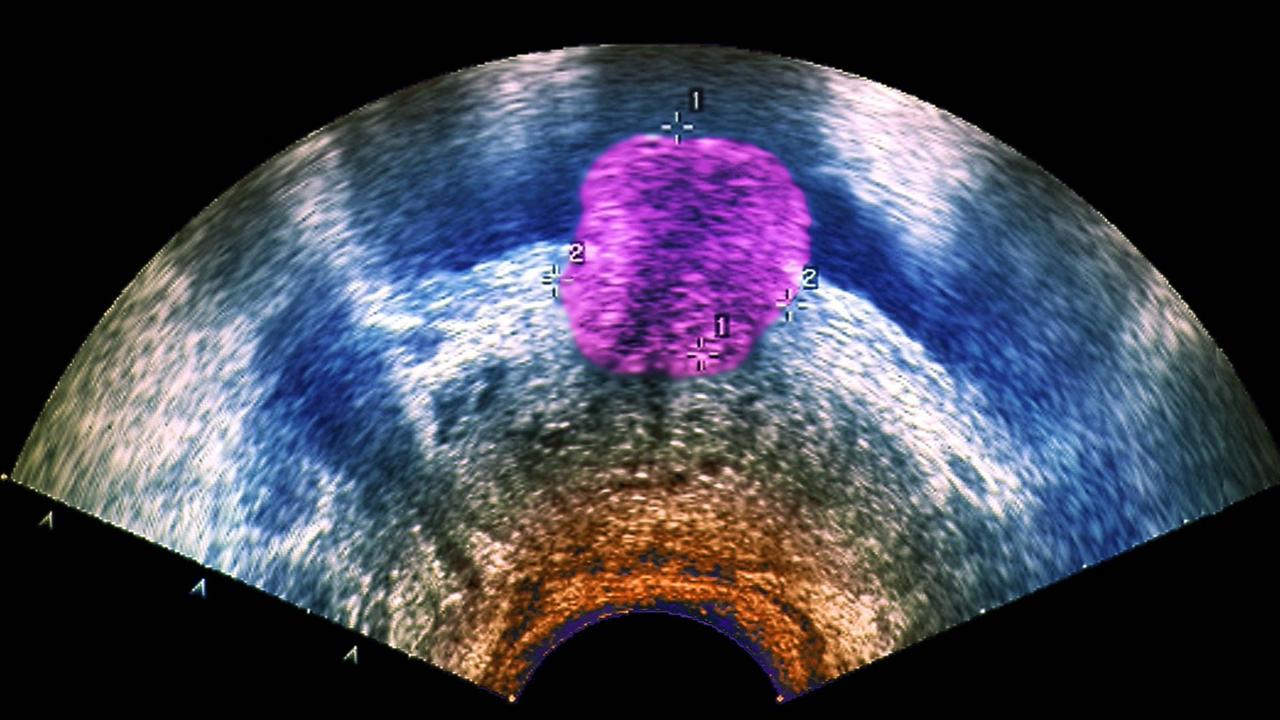

"Wir müssen vor einer Therapie die Tumoren also auf diese Fusionen hin untersuchen. Das sollte viel mehr gemacht werden. Viele Ärzte kennen zwar die Fakten und Daten, aber ich weiß nicht, wie viele ihre Patienten tatsächlich daraufhin testen."

Das ist eine Frage der Kosten und der Infrastruktur. Doch wenn man bedenkt, wie teuer viele dieser Medikamente sind, lohnt es sich sicher, vor Therapiebeginn genau hinzuschauen. Louis Weiner vom Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center in Washington, DC, lobt die Studie, weil sie genau das versucht habe:

"Diese Fusionsgene machen Tumore gefährlich, und gleichzeitig sind sie ihr wunder Punkt. Das wird jetzt klar. Klinische Studien wie diese aus New York zeigen dabei auch, dass wir unsere Arbeit in Zukunft anders organisieren müssen. Wir sollten nicht mehr Tumor-Art für Tumor-Art untersuchen, sondern die Patienten zusammenfassen, die die gleichen genetischen Anomalien tragen."