Ein paar Wochen im Haus von Ornithologen, die zu einer Exkursion auf einen fernen Kontinent aufgebrochen sind - ein Idyll im Wald soll der Rückzugsort einer Schriftstellerin werden, die an einem sehr genau geplanten Buch arbeiten möchte. 39 Porträts sollen es werden, aufgeteilt in drei Gruppen, sortiert nach den Kategorien: das Schöne, das Schäbige, das Schwankende. Das Ganze soll sich "auf gedrängtem Raum" abspielen, also wohl in einem eher schmalen Werk.

Als Arbeitstitel hat die Schriftstellerin "Glamouröse Handlungen" gewählt, aber ob das die Leser ihrer vorangegangenen Bücher beeindrucken wird, ist ungewiss. Denn sie haben der Schriftstellerin beispielsweise "narrative Impotenz" bescheinigt, also die Unfähigkeit, einen ordentlichen Plot zusammenzuschustern, der die Aufmerksamkeit fesseln könnte. Auf diese Vorwürfe reagiert die Erzählerin mit Unmut, aber auch mit der Energie, die sie braucht, um es allen zu zeigen.

"Drei Entwicklungsstufen hätten die Figuren zu durchlaufen, mit sehr unterschiedlichem Erfolg, je nach Abteilung. Die Schäbigen würden in einen stetigen Fall geraten, von akzeptabler Plattform aus wäre es ein Sturz ins immer Unerfreulichere ohne Aufenthalt. Die Schönen müßten so beginnen, dass man ihre herausragende Eigenschaft zunächst nicht bemerkt. Erst allmählich, aber kontinuierlich, würde sich ihr Aufstieg abzeichnen aus der normalen Lebenstrübnis zur lichten Offenbarung. Die Schwankenden, so hatte ich es geplant, sollten weder ausdrücklich so noch so beginnen, vielmehr durchmischt, unentschieden anfangen, dann zu einem glänzenden Moment aufsteigen und von dort aus wieder absinkend, in der Weise gezähmt, wie sie es jeweils verdienten."

Vogel-Bilder belauern die Schriftstellerin

Und schon sind die Leser mittendrin in dem neuen Buch von Brigitte Kronauer, das der fiktiven Erzählerin beim Entstehen ihres Werkes folgt. Nur entwickelt es sich ganz anders als geplant, entsteht gewissermaßen aus der Konkursmasse des ambitionierten Vorhabens, gewinnt dabei mächtig an Umfang, aber auch ganz entschieden an Verspieltheit.

Schon im ersten Kapitel, einer Art von Prolog, verwandelt sich das Idyll in einen Ort fortwährender Irritationen. Die Abbildungen aller möglichen Arten von Vögeln, die in Büchern und in Bilderrahmen die Räume bevölkern, belauern die Schriftstellerin; in ihrer Fantasie veranstalten sie einen Heidenlärm, der zwar als Ausdruck einer "jauchzenden Meldung am Leben zu sein" gedeutet werden könnte, aber vor allem verstört. Die Bilder der Vögel vermischen sich zudem mit den Gesichtern von Menschen, die als Protagonisten vorgesehen sind, und nach kurzer Zeit steht auch noch das Ornithologen-Paar wieder vor der Tür, weil die ihre Exkursion wegen einer schwerer Krankheit abgebrochen haben und ihr Haus selbst wieder bewohnen müssen.

Das schubladenartig konzipierte Buch gerät ins Rutschen, die Kategorien vermischen sich, die Figuren "zwitschern durcheinander" und "erfreuen sich einer Freiheit", die ihnen die Erzählerin eigentlich nicht zugestehen will. Dennoch überlässt sie sich diesem Treiben, moralisch und praktisch unterstützt von ihrem Ehemann. Am Ende stehen 600 prall mit Porträts gefüllte Seiten, in denen Leserinnen und Leser alles finden, was Brigitte Kronauer immer schon umgetrieben hat, von ihren frühen Romanen, etwa "Frau Mühlenbeck im Gehäus" oder "Berittener Bogenschütze", bis zu "Gewäsch und Gewimmel", mal in langen, mal in kurzen Formen oder auch in Essays zur Literatur wie in "Favoriten".

Dem Individuum zugeneigt, von der Masse angeekelt

"Romangeschichten" haben Schriftstellerin und Verlag dafür als Untertitel gewählt, ganz bewusst also nicht "Roman", auch nicht "Erzählungen" oder "Novellen" oder einen anderen vergleichbaren Begriff, der dem Leser signalisieren würde, wie dieses Karussell von Charakteren zu verstehen sein könnte. Wer sich fragt, was denn wohl dieses Potpourri zusammenhalten könnte, findet eine erste Antwort vielleicht in einer Episode, die in einem Einkaufszentrum beginnt, wo sich die Erzählerin fragt, wie sich Individuen und Menschenmassen zueinander verhalten.

"Manchmal setze ich mich im Einkaufszentrum nahe beim Informationsstand auf die maigrünen Polster. Sie sind beim Publikum sehr beliebt und befinden sich in der Mitte des Ganges zwischen dem Reformhaus, dem Fischgeschäft und, auf der gegenüberliegenden Seite, einem Süßwarenladen. Ich beobachte dann von dort aus, in die eine oder andere Richtung blickend, die Passanten, nein, eigentlich eher mich.

Es geht um eine Frage, die ich vielleicht nie grundsätzlich werde beantworten können, weil sie abhängig ist von meiner jeweiligen Tagesform. Und doch vermute ich, daß es eine objektive, zumindest grobe Regel dafür gibt. Von welcher Zahl, besser Dichte an kann ich die Menschen, die hier in allen möglichen Variationen des Gehens vorüberkommen, nicht mehr als Individuen empfinden, denen ich prinzipiell neugierig zugeneigt bin in ihren Besonderheiten? Wann ist die Masse so groß, daß ich mich mit Überdruß, sogar Ekel abwende, obschon sich nichts als die Menge der Einzelpersonen geändert hat? Tritt der Umschwung plötzlich ein oder schleichend?"

Ein Netz von Motiven, ein Tableau der Möglichkeiten

Als Leser geht man in diesem Buch vor allem den umgekehrten Weg: die Überfülle der einzelnen Figuren löst sich irgendwann in einem Tableau menschlicher Möglichkeiten auf, seien es alte Herren oder junge Damen, seien es Hochstapler und lästige Nachbarn, seien es unauffällige Idealisten oder umtriebige Vertreterinnen und Vertreter einer kulturellen Bohème, bei denen Glanz und Elend nie weit auseinander liegen.

Dieser Bogen spannt sich über viele Milieus und Schichten, konfrontiert die Charaktere mal mit großer Kunst und mal mit einem schäbigen Alltag. Die Erzählerin meint es nicht mit allen ihren Charakteren gleichermaßen gut, aber abschätzig spricht sie von keinem, allenfalls mit spitzer Zunge. Mal finden Genauigkeit und Scharfzüngigkeit zusammen, werden Fassaden und Gesten zugleich gefeiert und durch Komik durchlöchert.

Aber schon wenige Seiten später stößt der Leser auf einen ganz anderen Ton, etwa beim Porträt eines Gärtners in einem öffentlichen Park, im Bild eines etwas vierschrötigen Mannes, dem die Erzählerin einen Einblick in ein mühsames Gewerk und in eine daran anknüpfende, aber darüber weit ausgreifende Geisteswelt verdankt:

"Man hängt eben an all dem. Hängt doch dran, auch wenn ich mit der nötigen Arbeit kaum nachkomme. Man ist doch trotz der Sorgen ein zufriedener Mensch. Ich stamme vom Bauernhof. Als

Kind habe ich mit meiner kleinen Hand hinten in die Kuh gefaßt und geprüft, ob das Kälbchen richtig lag. Sehen Sie, mein Bruder ist Künstler geworden. Er heißt Moritz Burggraf. Vielleicht haben

Sie von ihm gehört? Der liebt die Pflanzen fast genauso wie ich. Allerdings ganz anders. Sie werden das nicht glauben: Er interessiert sich für sie nur, wenn sie verwelkt sind, am besten verrottet.

Kind habe ich mit meiner kleinen Hand hinten in die Kuh gefaßt und geprüft, ob das Kälbchen richtig lag. Sehen Sie, mein Bruder ist Künstler geworden. Er heißt Moritz Burggraf. Vielleicht haben

Sie von ihm gehört? Der liebt die Pflanzen fast genauso wie ich. Allerdings ganz anders. Sie werden das nicht glauben: Er interessiert sich für sie nur, wenn sie verwelkt sind, am besten verrottet.

Verdorrte Karden und Sonnenblumen, angefressene Kürbisse mit faulenden Blättern, das interessiert ihn. Dann muß ich ihn anrufen, und er kommt und fotografiert. Manchmal nimmt er auch ein Exemplar mit und läßt es bei sich weiter verwesen. Zu Hause zeichnet er mit einer Art Bleistift. Das sieht dann wieder völlig anders aus als in Wirklichkeit. Ich muß schon sagen, es ist toll, was er daraus

macht. Es wuselt wie in einem Ameisenhaufen. Der wühlt sich in die Pflanzen rein wie die kleinen Tiere, die alles zerlegen."

macht. Es wuselt wie in einem Ameisenhaufen. Der wühlt sich in die Pflanzen rein wie die kleinen Tiere, die alles zerlegen."

Büchner-Preis-Dankrede 2005

Brigitte Kronauer inszeniert in diesem Buch zunächst gewissermaßen einen Menschenauflauf, aber sie inszeniert ihn nicht als Masse, sondern jede einzelne Figur in einer Momentaufnahme von meist acht bis zehn Seiten als erkennbares Individuum.

Allen gesteht sie überraschende Fähigkeiten und Einsichten zu und löst damit auf ihre Art ein, was sie in der Dankrede für den Büchner-Preis im Jahr 2005 als besondere Leistung Georg Büchners in dessen Drama "Woyzeck" hervorgehoben hat: dass nämlich Wucht und Resonanzraum einer Figur nicht im platten Realismus, etwa in der Übereinstimmung von sozialer Schicht und entsprechend zugerichtetem Denk- und Sprechvermögen zu finden seien, sondern in einer Überspannung, die den Figuren Erkenntnisvermögen und Sprachgewalt verleiht, die über sie hinausweisen; die sie in einem gewissen Sinne überzeichnen, sie dadurch als Verkörperung eines Konflikts zwischen Welt und Individuum, zwischen Wollen, Können und Dürfen plastischer hervortreten lassen.

"Die Rede ist von den Zeitgenossen, die alle, ob proletarisch oder nicht, hungrig oder satt, sesshaft oder heimatlos und in schwankenden Prozentsätzen gutmütig und bösartig zugleich, jeder für sich Furcht vor dem Tod haben, aber auch vor dem schwierigen Leben, wenigstens nachts, wenn sie, kindlicher und schwächer als tagsüber, wach liegen, ob neben ihnen jemand schläft oder fehlt."

Zwei Geschichten bekommen mehr Raum

Jede der Figuren in diesen "Romangeschichten" wäre es wert, Mittelpunkt eines ganzen Romans zu sein, keine ist zu gering, keine zu langweilig, keine zu überspannt. Und während man darüber noch nachdenkt, also darüber, wie großzügig die Schriftstellerin mit vollen Händen ihre Einfälle und Szenen anbietet, führt das Buch unmerklich zu zwei Lebensgeschichten, denen sehr viel mehr Raum gegeben wird und die sich wie ein Rahmen um die vielen Einzelepisoden legen, weil sie viele Motive noch einmal aufgreifen und ausmalen, die vorher nur in Pillenform vorgekommen sind.

Diese beiden Geschichten erzählen vom mühevollen und pragmatischen Überleben einer jungen Frau in der deutschen Nachkriegszeit und von der Kunstleidenschaft eines 92-jährigen Professors, der Matthias Grünewalds Tafelbilder des Isenheimer Altars als Spiegel für Fragen nach Einsamkeit, Versagen und persönlichen Fehlern ergründet. Sie erzählen vom Anfang und vom drohenden Ende des Lebens, vom einsetzenden Wirtschaftswunder und von der Gegenwart, sie messen den ganzen Raum noch einmal aus, den die kurzen Porträts zuvor schon besetzt haben.

Ein Bogen von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart

"Die Jahre mit Katja" schildert das Zusammenleben einer Familie, die dicht gedrängt und noch eher notdürftig im Nachkriegsdeutschland zusammenhalten muss. Sie wird von einem alten Patriarchen, dem Großvater der Erzählerin, regiert; es gibt rigide Regeln für jede Alltagssituation, man ist streng katholisch und ehrbar. Die schwarzen Schafe der Familie sind der Großonkel Emil, ein schlichter Mensch, der ein paar Jahre lang in Bochum ein Wirtshaus geführt hat, wie es das seinerzeit an jeder Ecke gab. Er ist ein gelernter Handwerker, kein Kaufmann mit weißem Kragen, und das lässt man ihn und seine Tochter, das wilde Mädchen Katja, deutlich spüren.

"Onkel Emil war für alle einfachen handwerklichen Tätigkeiten, und in diesem stark mitgenommenen Haus ging ununterbrochen etwas in die Brüche, eine Art Fachmann. Auch bei uns wurde er bei solchen Haushaltsunglücken erstaunlicherweise gern gesehen. Und er kam zuverlässig zum Reparieren. Das Schönste seiner Fähigkeiten aber zeigte sich, wenn er uns Kindern kleine Spielzeuge

baute, vor allem, weil mein Vater in einer anderen Stadt arbeitete, nur am Wochenende nach Hause kam und dann wenig Zeit für meinen Bruder und mich hatte. Der Onkel nahm sie sich immer für uns.

baute, vor allem, weil mein Vater in einer anderen Stadt arbeitete, nur am Wochenende nach Hause kam und dann wenig Zeit für meinen Bruder und mich hatte. Der Onkel nahm sie sich immer für uns.

Er schnitzte uns Figuren, besonders prächtige Pferde, Hunde, die man an Leinen hinter sich herziehen konnte, Kasperlepuppen, die ich für mein Theater benötigte, und bemalte sie nach meinen Vorschlägen mit phantastischen Ornamenten. Wenn er von seiner Frau erzählte, kam jedesmal ein besonders wehmütiger Ausdruck in seine Miene. Als sie gestorben war, machte ihn ihr Tod verzweifelt und der Schicksalsschlag ratlos. Die bis dahin gut gehende Gastwirtschaft konnte er nicht auf

Dauer halten. (...)

Dauer halten. (...)

Außerdem wußte er nicht, wie er seine allenfalls halbwüchsige Tochter, zu klein, um ihm beizuspringen, betreuen sollte. Er gab das Mädchen zu einer Verwandten, bei der er es so oft

wie möglich besuchte. Noch öfter hielt sich Katja bei ihm, in der Kneipe, als ihrem Zuhause auf. Die Kneipe war immer Katjas Aufenthaltsraum gewesen, in dem sie sogar in einem Eckchen ihre

Schulaufgaben machte. Zwischen Theke und Tischen umgaben sie Tabak- und Biergeruch, das rauhe Gelächter und die Schmeicheleien der Männer, die sie mit ihrem hübschen Frätzchen bezauberte.

Es war für sie das Natürlichste von der Welt, daß sie ihr mit den groben, oft vernarbten Schwerstarbeiterhänden, gezeichnet von der Tätigkeit am Hochofen, über den Scheitel fuhren und an

ihren Zöpfen zogen. Es gefiel ihr."

wie möglich besuchte. Noch öfter hielt sich Katja bei ihm, in der Kneipe, als ihrem Zuhause auf. Die Kneipe war immer Katjas Aufenthaltsraum gewesen, in dem sie sogar in einem Eckchen ihre

Schulaufgaben machte. Zwischen Theke und Tischen umgaben sie Tabak- und Biergeruch, das rauhe Gelächter und die Schmeicheleien der Männer, die sie mit ihrem hübschen Frätzchen bezauberte.

Es war für sie das Natürlichste von der Welt, daß sie ihr mit den groben, oft vernarbten Schwerstarbeiterhänden, gezeichnet von der Tätigkeit am Hochofen, über den Scheitel fuhren und an

ihren Zöpfen zogen. Es gefiel ihr."

Nüchtern, aber voller Anteilnahme

Katja wächst heran, sie hilft dem Vater in der Wirtschaft, sie kann mit den Männern umgehen; dann findet sie einen Job in einer Bar, über den sie der Familie nicht viel erzählt. Offensichtlich gefällt es ihr auch dort und genau so offensichtlich lernt sie dort ein freieres und luxuriöseres Leben kennen. Sie schminkt sich, was als anrüchig zur Kenntnis genommen wird. Irgendwann kommt sie auch nicht mehr jede Nacht zu später Stunde nach Hause, der Großvater tobt, die Tanten ringen die Hände, der Onkel, ihr Vater, aber nimmt das alles gelassen hin. Schließlich will ihr Arbeitgeber, ein halber Italiener, der ein großes Auto fährt, sie sogar heiraten, er wird dann aber unmittelbar vor der Hochzeit ermordet. Fall und Sturz folgen rasch aufeinander, Katja bleibt schwanger und unverheiratet zurück.

Brigitte Kronauer erzählt das frappierend nüchtern, unaufgeregt, aber voller Anteilnahme. Katja verkörpert den Wunsch nach einem Mehr an Leben, als ihr Milieu gestattet, sie nährt Hoffnungen, aber sie ist auch pragmatisch. Sie widmet sich dem Kind nicht als überschwänglich emotionale Mutter, aber mit aller ihr möglichen Sorgfalt, und als sie schließlich einen Tankstellenbesitzer heiratet, zieht sie mit der gleichen Selbstverständlichkeit einen Blaumann an, um an Autos zu schrauben. Katjas innere und äußere Größe und Freiheit sind von der unauffälligen Art, geboren in einer Welt, in der Überlebensgemeinschaften nötig sind, weil es noch schmucklos und eher ärmlich zugeht, mit wenig Zeit und wenig Ansprüchen an höhere Dinge. Aber was wäre, wenn es gerade solche Katjas in der Nachkriegszeit nicht gegeben hätte?

Gestaltung ist alles

Ganz anders dagegen die Welt jenes alten Professors, dem die letzte Geschichte mit dem Titel "Grünewald" gewidmet ist. Einem Mann, dem eine lebenskluge Zugehfrau - wieder eine alleinstehende Mutter mit kleinem Kind -, als Gesprächspartnerin unentbehrlich ist. Olga, so heißt die junge Frau, ist in vieler Hinsicht eine Fortschreibung von Katja in die Gegenwart, nicht als wilde junge Frau, aber als pragmatische und weitsichtige Mutter, die den Professor sogar zu Vergleichen mit einer Darstellung der Muttergottes aus dem 16. Jahrhundert stimuliert.

In seiner Welt bedeutet Kunst nämlich fast alles – nicht die unmittelbaren und aufreibenden Niederungen des Alterns, sondern deren Spiegelung in großen Kunstwerken; vor allem in den Bildtafeln des Matthias Grünewald, die im Auftrag des Antoniter-Ordens im frühen 16. Jahrhunderts entstehen, um die Kirche des Spitals im Isenheimer Kloster zu schmücken. Diese Bildtafeln tauchen in diesem Buch in mehreren Geschichten auf – sie sind seit langer Zeit bildungsbürgerliches Basiswissen –, um den alten Herrn herum webt Brigitte Kronauer nun aber ein Netz von Bezügen, Reflektionen und Verweisen, die Kunst und Leben untrennbar miteinander verschmelzen, die das Nachdenken über das Leben ohne die Auseinandersetzung mit der Kunst unmöglich erscheinen lassen.

Dialog mit dem Kunstwerk

Die Schmerzen, die den alten Mann fast ununterbrochen peinigen, haben ihre Entsprechung in den Schmerzen jener Kranken, die Jahrhunderte zuvor vor diesem Altar Erlösung vom "Heiligen Feuer", den verbreiteten brennenden Schmerzen durch eine Mutterkornvergiftung gesucht haben. Den dürren Arm des heiligen Paulus, der als Eremit in der Wüste lebt und auf einer der Tafeln vom Heiligen Antonius besucht wird, vergleicht der Professor umgehend mit seinen eigenen geschrumpften Gliedern. Der Dialog mit dem Kunstwerk nimmt die Schmerzen nicht von ihm, aber er hilft, sie zu erdulden. Nicht aus naiver oder reflektierter Frömmigkeit, sondern durch den Glauben an die reflektierende Kraft der Kunst.

"Staunen kann man ebenfalls darüber, welchen Einfluß die Künstler einmal auf den Glauben der Menschen hatten. In der Bibel sind die Szenen, um die es geht, ganz lakonisch geschildert. Die Maler machen große Ereignisse daraus, mit Einzelheiten, die sie sich ausdachten und die uns ergreifen. Die Leute glaubten in Wirklichkeit nicht der Bibel, sondern den Gemälden. Bei Grünewald ist es jedoch so, daß er das alles nicht erfunden hat. Ja, das glaube ich fest. Er hat es gesehen, nein, nicht gesehen: geschaut! Der Geist ist ohne Rücksicht auf seine arme Menschlichkeit in ihn gefahren und hat mit ihm gemacht, was er wollte. Anders ist es nicht vorstellbar."

Dem Professor geht es beim Dialog mit diesen Bildern um alles – um die Wucht der Bilder, die nicht aus dem Glauben oder nur aus dem Wissen um das Menschenbild, das Matthias Grünewald seinen Figuren mitgegeben hat, sondern aus der Übersteigerung der Glaubensinhalte durch die Gestaltung erwächst.

Was der Professor in Grünewalds Bildern erkennt, entspricht in gewisser Weise dem, was Brigitte Kronauer auch aus Büchners "Woyzeck" herausgelesen hat. Erst die Gestaltung macht es möglich, sich mit dem Dargestellten intensiv zu befassen, sich darin zu spiegeln, vielleicht auch zu verrennen. Sie macht es möglich, Frauen und Mütter wie Katja und Olga in einer Muttergottes auf einem Tafelbild wieder zu erkennen.

Die sündige Madonna

Sie macht es auch möglich, das Heilige und das Sündige gleichermaßen im Kunstwerk zu sehen, denn irgendwann gesteht der alte Herr sich den Grund seiner Einsamkeit ein, den Grund für die jahrzehntelange Stille zwischen ihm und seinen erwachsenen Söhnen. In jüngeren Jahren hat er seine Ehefrau betrogen, hat bei einer jungen Kollegin alles das gesucht, was er zu Hause vermisst hat. Und so wie er in Olga eine mütterliche Madonna sieht, so hat er damals in der Geliebten eine sündige vor Augen gehabt.

"Als Julia tatsächlich leibhaftig, von keinem bösen Geist hinweg zu zaubern, in ihrem weißen, sommerlich leicht aufwehenden Kleid vor mir stand, erst da wurde mir mit Schaudern und Entzücken klar, was ihre unausweichliche Anziehungskraft für mich ausmachte: Sie ähnelte nicht nur, sie glich der zarten, wegsinkenden Madonna des Kreuzigungsbildes!

Auch der kleine, nie lächelnde, fest geschlossene Mund, mondbleich, ungeschminkt bekräftigte den Eindruck, der mich wilder erschütterte, als ich mir in diesen Anfangsstunden eingestehen wollte. Die gemalte, fast transparente Maria, die mich schon immer tief berührt hatte, enthüllte sich plötzlich als erotisches Lockmittel, das sich körperlich besitzen ließ. Es war eine Schändung, die ich in wüster Willkür genoß, als sich Julias Körper, weiß wie das Gewand der Maria, über mir nach hinten aufbäumte und ich in ihn eindringen konnte, als hätte ich die Erfindung Grünewalds zwar unerlaubt, aber mit wahnsinniger Freude in meine Macht gebracht.

Ich versündigte mich, das konnte ich nicht abstreiten, und gerade dieses Delikt, mit dem ich mich am Inbegriff der Keuschheit verging, berauschte mich unermeßlich. (...) Das Kreuzigungsbild konnte ich nicht länger unschuldig ansehen. Die Lust an der Blasphemie siegte über alles andere. Ich umarmte und schmähte die Grünewald-Madonna."

Das sollte man nicht Spott oder als Absage an Religion oder gar Aberglauben lesen, es ist auch nicht das Ende der Geschichte des Professors, der sein hohes Alter mit einiger Heiterkeit auf sich nehmen darf. Es ist vor allem ein gewaltiges Plädoyer für Kunst und Literatur, für eine Kunst, die mehr ist und mehr sein will als bloß Dekor, die ernst genommen werden will, weil sie dem Leben abgerungen worden ist, um in das Leben zurückzuwirken; die nicht nur trösten, sondern vor allem auch fordern will. Weniger wäre schäbig, um den Titel dieser Romangeschichten noch einmal aufzugreifen. Und dieser Wunsch nach Intensität ist wohl auch das Vermächtnis, das Brigitte Kronauer uns hinterlässt.

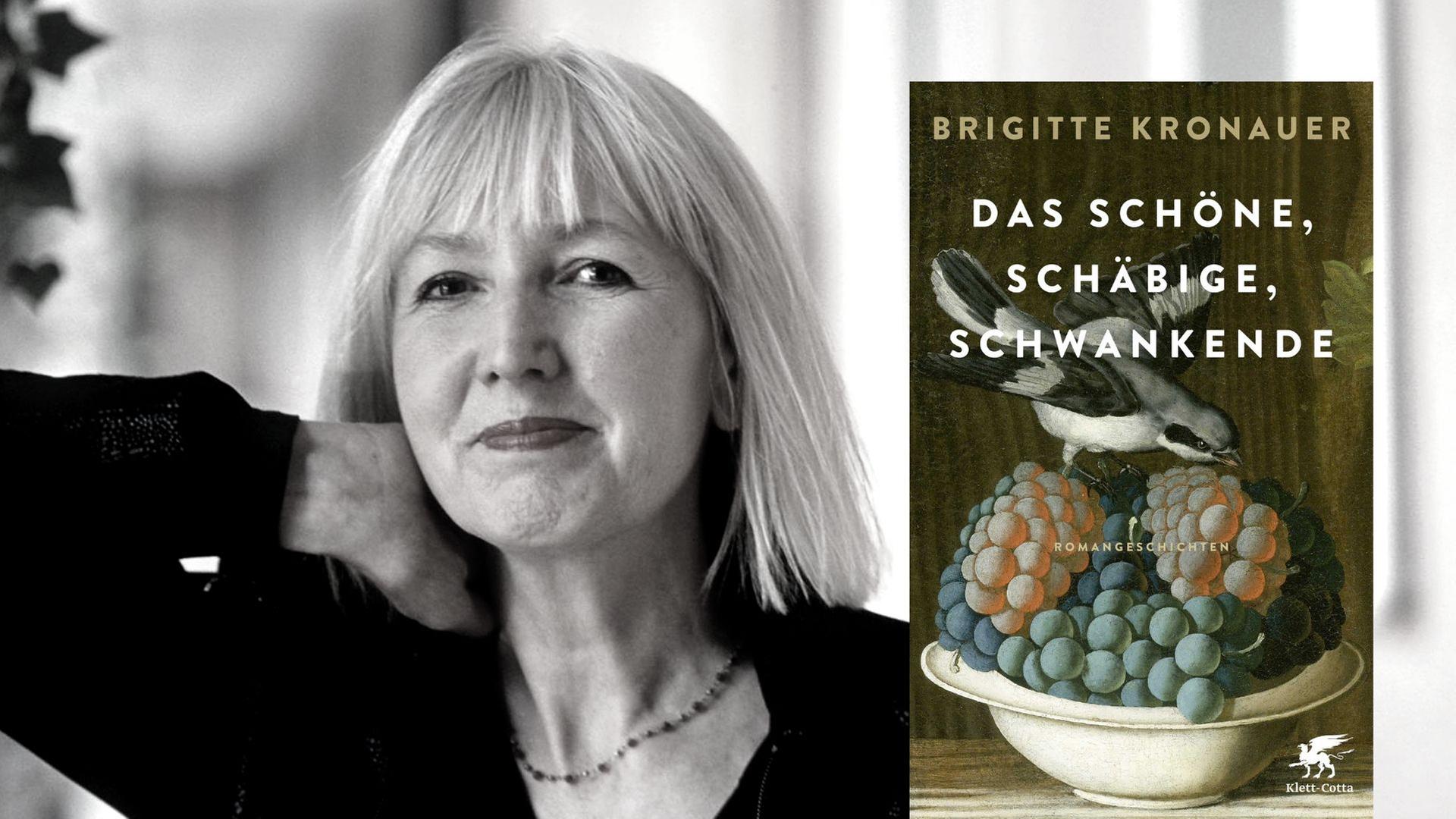

Brigitte Kronauer: "Das Schöne, Schäbige, Schwankende. Romangeschichten"

Klett-Cotta Verlag, Stuttgart. 596 Seiten, 26 Euro.

Klett-Cotta Verlag, Stuttgart. 596 Seiten, 26 Euro.