"Das Ziel ist zu zeigen, dass man mit der Fusion Energie erzeugen kann, um Elektrizität zu erzeugen."

"Man sieht es als Forschungsstandort, der uns international bekannt macht, der viele Menschen in die Stadt bringt."

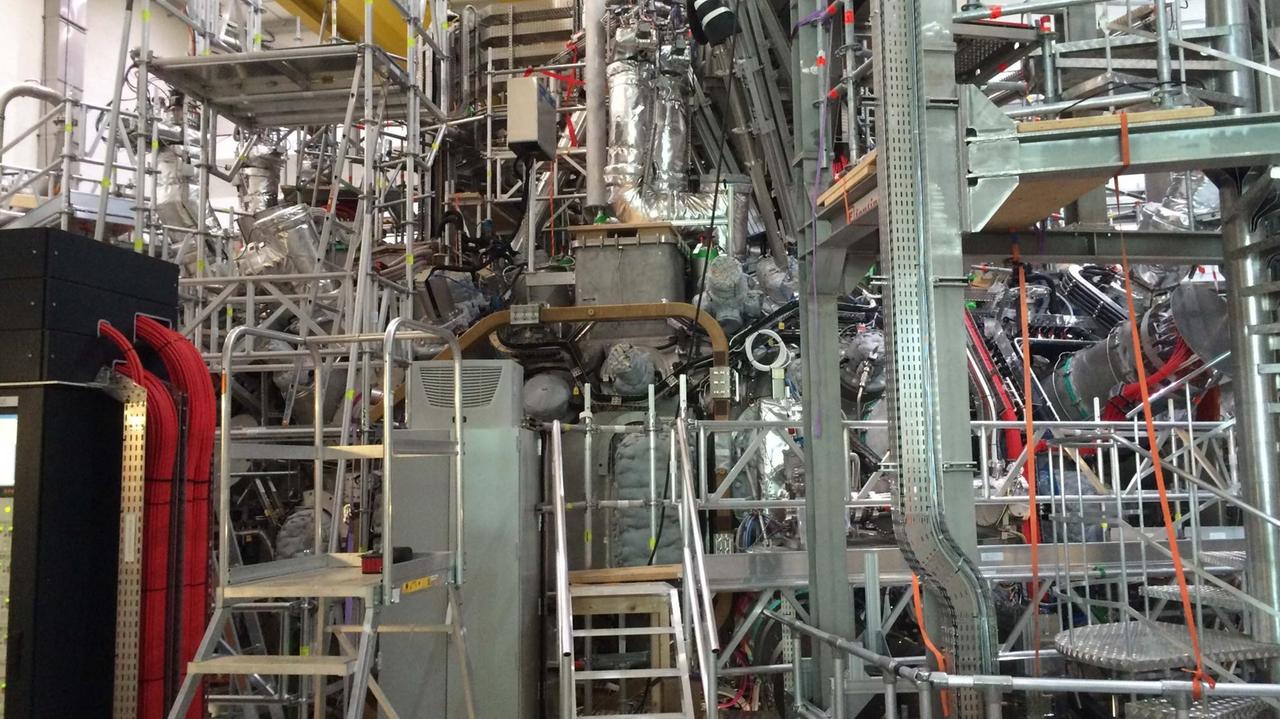

Noch ist etwas Zeit. Thomas Klinger, Projektleiter von Wendelstein, hat ein schweres Metalltor geöffnet und wirft einen letzten Blick auf den Versuchsaufbau, der groß ist wie ein Haus.

"Ein Haufen Stahl. Eine große Stahlwand baut sich vor einem auf."

Gerüste, Schläuche und Kabel. Rauschende Aggregate und glänzende Edelstahlröhren, die sich um Ecken und Kurven biegen. Mittendrin ein Riesenreifen aus Metall, liegend montiert auf einem soliden Gerüst. Sein Durchmesser: 16 Meter. Innen luftleer gepumpt, außen umschlossen von wuchtigen, tiefgekühlten Magneten.

"Wenn die Experimente beginnen, werden die Magnete eingeschaltet. Damit wird ein Magnetfeld mit einer bestimmten Form erzeugt, sodass das Feld aussieht wie ein verdrehter Fahrradreifen."

Jede Außenwand würde beim Kontakt mit Temperaturen von Millionen Grad sofort schmelzen. Deshalb dient ein Magnetfeld als Käfig. Ein Höllenfeuer unter der Kontrolle der Physiker.

"Das geschieht, indem wir ein Gas hineinlassen und dieses Gas mit sehr starken Mikrowellen so aufheizen, dass die Atome sich aufspalten in positiv geladene Kerne und Elektronen. Und den Zustand nennt man Plasma."

Wendelstein ist ein Experiment der Kernfusion, einer potenziellen Energiequelle der Zukunft. Die Vision: Eines Tages soll ein Fusionsreaktor Wasserstoffgas so stark erhitzen, dass dasselbe passiert wie im Inneren der Sonne: Wasserstoffkerne verschmelzen zu Helium, Energie wird frei – Energie, aus der sich Strom gewinnen ließe, klimafreundlich und quasi unerschöpflich. Eine Idee, der die Physiker schon lange nachjagen, seit Jahrzehnten. Und immer wieder hieß es: Noch fünfzig Jahre, dann sind wir soweit.

"Die Fusionsforschung ging eigentlich los gleich nach dem Krieg, und zwar in England, USA und der damaligen Sowjetunion."

Friedrich Wagner, ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik.

"Die allerersten Konzepte wurden entwickelt 1951 in Princeton.

Und dieses Konzept heißt Stellarator."

Und dieses Konzept heißt Stellarator."

Ein tischgroßes Gerät aus Glasröhren, umringt von Magnetspulen, Codename "Matterhorn". Ein erster, primitiver Versuch.

"Parallel dazu hat man in der Sowjetunion ein alternatives Konzept entwickelt. Das war auch in den 50er-Jahren. Und dieses Konzept hieß Tokamak."

Gewaltige Mengen Energie werden frei

Ein Ringreifen aus Kupfer, groß wie ein Lastwagenrad. Stellarator und Tokamak – beide Konzepte unterscheiden sich durch ein technisches Detail. Beim Stellarator wird das Plasma einzig und allein durch kräftige Magnetspulen zusammengehalten. Beim Tokamak fließt zusätzlich ein Strom durchs Plasma. Das erzeugt ein Magnetfeld, das zusätzlich zu den Spulen wirkt. Stellarator gegen Tokamak – das war der Wettlauf West gegen Ost, USA gegen Sowjetunion. Die Forscher tüftelten im Geheimen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

"Sie haben erwartet, dass das Ganze sehr schnell geht. Von der Atombombe zum Reaktor – das ging sehr rasch. Und die Erwartung war, dass es auch im Bereich der Fusion sehr schnell gehen würde."

Gewaltige Mengen Energie werden frei, wenn schwere Atomkerne wie Uran gespalten werden. Oder wenn leichte verschmelzen. 1952 zündeten die USA die erste Wasserstoffbombe: Wasserstoff verschmilzt zu Helium – blitzschnell, unkontrolliert, explosionsartig. Die Euphorie war groß: Dieser Prozess sollte sich rasch unter Kontrolle bekommen lassen – in Versuchsreaktoren, die in einen Laborkeller passen. Schnell folgte die Ernüchterung. Das heiße Plasma verhielt sich viel widerspenstiger als erwartet. Es wollte sich nicht lange genug in den Magnetkäfig sperren lassen.

"Alle Seiten haben erkannt: Es gibt Probleme in dem Plasma. Und diese Probleme heißen Instabilitäten und Turbulenz."

1958 fiel die Geheimhaltung, die Fusionsforscher konnten sich austauschen. Bald zeigte sich: Die Sowjets hatten die Nase vorn, die Amerikaner das Nachsehen.

1958 fiel die Geheimhaltung, die Fusionsforscher konnten sich austauschen. Bald zeigte sich: Die Sowjets hatten die Nase vorn, die Amerikaner das Nachsehen.

"Der Stellarator war ein großer Flop. Daneben war der Tokamak im Kurtschatow-Institut ein Riesenerfolg."

1968 erreichte der Tokamak eine Temperatur von zehn Millionen Grad. Noch viel zu wenig zwar für eine erfolgreiche Kernfusion, aber ein hoffnungsvoller Zwischenschritt. Die Amerikaner gaben den Stellarator auf und schwenkten um auf den Tokamak, wie die meisten Institute auf der Welt. Auf den Stellarator setzte nur noch eine Minderheit.

"Die Minderheit war bei uns und in Japan. Von der experimentellen und der theoretischen Seite hat man bei uns den Glauben nicht verloren."

"Ich bin 1969 nach Greifswald gegangen und hab mich dann politisch engagiert nach der Wende, dann ab 2001 war ich Oberbürgermeister hier in der wunderschönen Stadt Greifswald."

Greifswald im Nordosten Deutschlands. Im Café des Pommerschen Landesmuseums hat es sich Arthur König gemütlich gemacht. Seit einigen Wochen erst ist der 65–Jährige im Ruhestand.

"Die bauliche Substanz vor der friedlichen Revolution und danach – manchmal kann man selbst als ehemaliger Oberbürgermeister nicht gleich auf den ersten Blick erkennen, wenn man die alten Bilder sieht, wo es früher so war, wo es so aussah."

Nach der Wende durchlitt Greifswald eine Krise, wie viele ostdeutsche Städte. Ganze Industrien wurden abgewickelt. Betroffen auch das Kernkraftwerk Lubmin, vor der Wende der größte Arbeitgeber der Region.

"Manche zogen weg aufgrund der Arbeitsbedingungen. Manche waren auch einfach neugierig, wie es woanders aussieht. Wir haben seinerzeit einen erheblichen Bevölkerungsverlust gehabt – von 75.000 Einwohnern auf 52.000 Einwohner."

Wie konnte man Greifswald voranbringen? Mit Tourismus? Als Industriestandort? Die Stadt entschied sich für einen anderen Weg.

"Wir sind eine Stadt der Universität. Unsere Uni wurde 1456 gegründet, ist eine alte Universität. Wir würden uns auf Wissenschaft und Forschung konzentrieren. Und haben darauf die städtische Politik ausgerichtet."

1993 bot sich die große Chance. Schon zu DDR-Zeiten war Greifswald auf Plasmaphysik spezialisiert, auf das Verhalten von heißen, elektrisch geladenen Gasen. Plötzlich war die Stadt als Standort für ein neues Projekt im Gespräch, ein Plasmaexperiment der Superlative – Wendelstein. Ein komplettes Institut, das Hunderte von Arbeitsplätzen bringen sollte, hoch qualifizierte Arbeitsplätze. Bedenken, erinnert sich König, waren rasch zerstreut.

"Man hat auch ein bisschen Angst gehabt. Unter Kernphysik oder Kerngeschichten, wo das Wort Atom vorkam, gab es auch Befürchtungen. Es wurden in Lubmin, das liegt bei Greifswald, damals die Kernspaltungsanlagen abgebaut. Da gab es Befürchtungen wegen der Sicherheitsstandards. Und nicht immer konnten alle unterscheiden zwischen Kernfusion und Kernspaltung. Insofern galt es hier in Greifswald geringere Widerstände in der Bevölkerung zu überwinden. Was aber gut gelungen ist."

10. Dezember 2015, mittags um 13 Uhr. Klinger steht im Kontrollraum von Wendelstein, in dem sich Mitarbeiter drängen, Journalisten und Forscherprominenz.

"Wir haben heute den ersten Schuss von Wendelstein 7-X. Wir haben viele Tests durchgeführt im Vorfeld, sind also zuversichtlich, dass etwas passieren wird. Wenn nichts passieren wird, werden wir's halt noch mal versuchen."

Klinger lässt die Systeme checken: Magnete kalt, Vakuumgefäß luftleer, Mikrowellenheizung aktiviert.

"So, alles ist beisammen. Everything is together."

Die Nervosität steigt, gleich soll der Countdown starten.

"Gut, also, alle bereit hier im Kontrollbereich? Daumen hoch! Dann fangen wir an."

"Es war eine gute Situation, dass Herr Krüger damals Forschungs- und Wissenschaftsminister war und sich stark dafür eingesetzt hat, dass dieses Institut hier nach Greifswald kommt."

"Wenn Sie so wollen, ist Wendelstein 7-X ein Wendekind. Mit der politischen Wende gab's Möglichkeiten. Da gab's Bereitschaft, auch große Projekte auf den Weg zu bringen."

Auf dem Computermonitor sieht es aus wie ein Fahrradschlauch

In den 70er- und 80er-Jahren war das Max-Planck-Institut in Garching eines der wenigen Labors, das noch auf den Stellarator setzte. Zwei Prototypen waren in Garching entstanden – Wendelstein 7-A und Wendelstein 7-AS, benannt nach einem Berg in den bayerischen Alpen und eine Anspielung auf das US-Projekt Matterhorn. Doch die Prototypen funktionierten nicht so, wie es sich Friedrich Wagner und seine Leute erhofft hatten.

"Der Stellarator hatte eine Kinderkrankheit. Und keiner dachte, dass man diese Kinderkrankheit lösen kann."

Will man zwei Wasserstoffkerne zu Helium verschmelzen, steht man vor einer gewaltigen Hürde: Eigentlich stoßen sich die beiden positiv geladenen Wasserstoffkerne ab. Erst wenn sie sich nah genug kommen, geraten sie in den Bann der weit stärkeren Kernkraft. Dazu aber braucht es extreme Bedingungen – Temperaturen von mehr als 100 Millionen Grad. Nur dann prallen die Kerne so heftig aufeinander, dass sie die elektromagnetische Abstoßung überwinden – und verschmelzen. Außerdem braucht es einen Magnetkäfig, der das Höllenfeuer von den Reaktorwänden fernhält. Kein einziges Loch sollte ihn schwächen. Eine Herkulesaufgabe für die Konstrukteure:

"Dafür braucht man Großrechner. Und die Entwicklung des modernen Stellarators war deswegen erst in den achtziger und neunziger Jahren möglich."

Per Herlander, Theoretiker am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Erst Ende der Achtziger waren die Supercomputer so schnell, dass Herlander und seine Leute das heiße Plasma virtuell simulieren konnten.

"Dann verfolgt man etliche tausend Teilchen in dieser Konfiguration. Dann versucht man, die Konfiguration ein bisschen zu verändern und zu sehen, ob das besser wird."

Die Lösung: ein hochkomplexes Magnetfeld. Auf dem Computermonitor sieht es aus wie ein Fahrradschlauch, der hoffnungslos in sich verdreht ist. Rasch war den Forschern klar: Um dieses Feld zu erzeugen, brauchte es spezielle Magnete – übermannshohe Spulen, eigenartig gewunden und in sich verdrillt, mit Beulen und Dellen, als wären sie vom Laster gefallen. Völlig neu und äußerst schwierig zu bauen.

"W-7X ist stärker als jede andere Maschine davor eine Kopfgeburt. Denn sie ist maßgeschneidert."

Die neuen Magneten sollten das Stellarator-Konzept retten. Anfang der neunziger Jahre präsentierten die Forscher ihre Pläne der Politik. Wie seine Vorgänger sollte Wendelstein in Garching bei München gebaut werden, dem Stammsitz des Max-Planck-Instituts.

"Natürlich war das die Idee, dass das die nächste Entwicklungslinie für Garching ist. Das lief allerdings dann ganz anders."

Schon damals stand die Kernfusion in der Kritik. Milliarden waren in die Forschung geflossen, dennoch schien das Ziel eines Kraftwerks in weiter Ferne. Außerdem war 1991 in Garching "ASDEX Upgrade" in Betrieb gegangen, ein Tokamak, 800 Tonnen schwer. Das Institut hatte also schon ein neues, zig Millionen teures Forschungsspielzeug. Denkbar schlechte Aussichten für ein weiteres Großprojekt. Doch dann eröffnete sich eine unerwartete Chance.

"Wir hatten in der Zeit einen Minister, Paul Krüger. Der kam sehr kurz ins Amt. Und er wusste, er wird sein Amt gar nicht so lang ausführen können, denn es standen Wahlen an im Jahr drauf, 1994."

Paul Krüger, promovierter Ingenieur, CDU, Heimat: Mecklenburg-Vorpommern. Im Mai 1993 hatten ihn politische Skandale auf den Posten des Bundesforschungsministers gehievt. Ganze anderthalb Jahre blieb er im Amt. Doch in dieser Zeit verfolgte er eine Mission: Der Wissenschaft in den neuen Bundesländern auf die Sprünge zu helfen.

"Ich glaube, er hat in sich den einen Auftrag empfunden, dass er diese Vakua, die in der DDR forschungsmäßig sind, dass er da was machen müsste. Und er hat dann zum Glück Kenntnis genommen von unserem Projekt. Er hat uns sehr ermutigt, das Ganze zu realisieren – aber mit der Maßgabe: Es darf nicht in Garching sein, sondern das muss in Greifswald sein!"

"Ich glaube, er hat in sich den einen Auftrag empfunden, dass er diese Vakua, die in der DDR forschungsmäßig sind, dass er da was machen müsste. Und er hat dann zum Glück Kenntnis genommen von unserem Projekt. Er hat uns sehr ermutigt, das Ganze zu realisieren – aber mit der Maßgabe: Es darf nicht in Garching sein, sondern das muss in Greifswald sein!"

Wagner und seine Leute waren nicht gerade begeistert. Doch es war ihre einzige Chance. Wendelstein war nur als Projekt der Aufbauhilfe Ost zu haben. Auch heute noch meinen manche, dies sei sein eigentlicher Zweck.

"Dann wollten wir diesen politischen Aufwind verwenden. Wir wollten die Neugierde befriedigen, wie es im Osten ist. Jetzt hat mich die Historie noch ein bisserl erwischt und nach Greifswald verpflanzt."

1996 wurde Wendelstein bewilligt, auch mit Geldern aus europäischen Töpfen. Vier Jahre später war das Institutsgebäude fertig, 2004 begann die Montage des riesigen Ringreifens. 2007 aber kam die Hiobsbotschaft: Die Herstellung der speziellen, in sich verdrillten Wendelstein-Magnete erwies sich als deutlich schwieriger als erwartet.

"Es war für unsere industriellen Partner nicht leicht, diese Dinge herzustellen. Auch die Industrie baut so was das erste Mal. Das kennt man vom Kochen: Beim ersten Mal geht's schief. Da haben wir uns mit allerlei Schwierigkeiten herumschlagen müssen."

Ein Teil der Magnete war als unbrauchbar und musste repariert werden, sagt Thomas Klinger. Der Geldgeber, das Bundesforschungsministerium, reagierte unwirsch, erinnert sich Friedrich Wagner.

Ein erster Durchbruch

"Unser Projekt hier hatte große Schwierigkeiten. Es gab hier tiefe Täler. Wenn wir die Unterstützung innerhalb des BMBF nicht gehabt hätten, von einigen wenigen Personen, wäre das sicherlich nicht so gut gegangen."

Das Projekt stand auf der Kippe. Nur widerwillig segnete das Ministerium den Notplan ab: Die Kosten stiegen von 300 auf 430 Millionen Euro, das Projekt verzögerte sich um vier Jahre.

"Wir arbeiten im Schichtbetrieb. Wir arbeiten auch an Samstagen."

2011, Wendelstein ist endlich auf der Spur, Montageleiter Lutz Wegener und seine Leute arbeiten unter Hochdruck.

"Wir haben dieses Modul wie geplant und ohne wesentliche Störungen fertiggestellt. Das letzte von den fünf, die gebraucht werden."

Die Maschine besteht aus fünf Modulen mit je 14 Magneten. Sie sind das eine Schlüsselelement von Wendelstein. Das zweite ist die Mikrowellen-Heizung. Sie soll das Plasma auf 100 Millionen Grad bringen. Physiker Volker Erckmann steht im Institutskeller vor einer übermannshohen Metalltonne. Sie erzeugt einen armdicken Mikrowellenstrahl, Leistung: 1 Megawatt.

"Wenn Sie das vergleichen mit Ihrer Küchenmikrowelle: Die macht ein Kilowatt. Das heißt die 1000-fache Leistung Ihrer Küchenmikrowelle. Ich hab' das mal auf den Punkt gebracht, dass man einen Ochsen in einer Minute würde durchbraten können. Der wäre dann gar."

Die stärkste Mikrowelle der Welt. Die Fenster, durch die die Mikrowellen nach außen treten, sind aus synthetischem Diamant.

"So eine Scheibe hat 260 Karat. Das gesamte Diamantgewicht entspricht etwa dem des britischen Kronschatzes."

"Es ist 50 Prozent teurer geworden. Es hat Jahre länger gedauert. Es war ein großes Theater, das auf die Beine zu stellen."

"Natürlich gibt es Diskussionen darüber. Das ist richtig bei so einem großen Projekt. Das sollte man immer aufmerksam beobachten."

"So, jetzt ist der große Moment gekommen!"

10. Dezember 2015. Wendelstein ist bereit.

"Die Spannung steigt. We're approaching the critical point."

Im Kontrollraum startet der Countdown für das erste Experiment.

Unten in der Versuchshalle heizen die Mikrowellen das Vakuumgefäß, gefüllt mit etwas Heliumgas, einem Milligramm nur.

Für einen Moment herrscht Ungewissheit. Dann...

"There was a plasma! Ist das nicht schön?

... huscht über einen der Bildschirme ein kurzes Flackern, die Physiker jubeln. Für eine Zehntel-Sekunde hat sich das Helium auf eine Million Grad erhitzt und ist zu einem glühenden Plasma geworden, eingeschlossen durch den Magnetkäfig.

Die Vorübung am 10. Dez hat mit Helium gearbeitet. Die Fusion kann aber nur mit Wasserstoff stattfinden. Ab dem 3. Februar wird mit Wasserstoff gearbeitet. Deshalb im folgenden Text Betonung nicht auf Plasma, sondern auf Wasserstoff.

Ein erster Durchbruch, eine Art Vorübung für den eigentlichen Betrieb. Der soll bald starten, am 3. Februar. Dann wollen die Forscher vor den Augen von allerlei Politprominenz ein erstes Wasserstoffplasma erzeugen – für wenige Sekundenbruchteile und bei einer Million Grad. Auf lange Sicht sind die Ziele deutlich ambitionierter.

"Wir wollen es auf gut 100 Millionen Grad erhitzen. Unser großes Ziel ist, das bis zu einer halben Stunde zu machen, was es bisher auf der Welt noch nicht gab. Der Weltstandard sind einige zehn Sekunden."

Zentrale Komponenten fehlen noch – darunter eine Art magnetischer Staubsauger, der jene Teilchen aus dem Plasma fischt, die trotz des ausgefeilten Magnetkäfigs auf die schiefe Bahn geraten und das Gefüge stören. Belastbare Ergebnisse werden auf sich warten lassen.

"Grundsätzlich wird die Maschine nach fünf bis zehn Jahren zeigen, ob sie wirklich das Zeug hat oder nicht."

Derweil schläft auch die Konkurrenz nicht. Die Macher des Tokamaks arbeiten ebenfalls an einem neuen Experiment, an einem deutlich größeren als Wendelstein.

"Im Augenblick gibt's bei uns eine Riesenbaustelle, wo Gebäude errichtet werden."

Auch ITER hat Probleme

ITER, der größte Experimentalreaktor der Welt. Ein 30 Meter hoher Gigant. Multinational, 15 Milliarden Euro teuer. Wird gerade in Frankreich gebaut, sagt Rem Haange, bis vor kurzem Geschäftsführer von ITER.

"Auch die Anlieferung der Komponenten findet so langsam statt. Das Experiment wird aufgebaut in den Hallen. Wenn es fertig ist, soll es dann losgehen."

Auch das wird noch dauern. Denn auch ITER hat Probleme. Wiederholt haben Fehlkalkulationen, Managementpannen und technische Schwierigkeiten für Kostenexplosionen und Verzögerungen gesorgt. Wie es aussieht, wird ITER erst 2025 starten, sechs Jahre später als geplant. Doch irgendwann soll der riesige Tokamak etwas schaffen, wofür Wendelstein schlicht zu klein ist: Er soll so viel Wasserstoff verschmelzen, dass er mehr Energie produziert als man in ihn hineinsteckt. Die Nagelprobe für die Kernfusion. Glückt sie, könnte die Kernfusion tatsächlich als Stromquelle der Zukunft taugen. Schlägt sie fehl, dürfte sich die Kernfusion erledigt haben. Technisch ist ITER ein Wagnis.

"Im Tokamak braucht man sehr viel Strom im Plasma selber. Und diese Riesenströme können zu Instabilitäten führen, was dann zu schweren Störungen führen kann. Da weiß man noch nicht genau, ob man die beherrschen kann oder nicht."

Die Ströme wirbeln das Plasma womöglich derart durcheinander, dass Fusionsreaktionen schwierig werden. Das wäre die Chance für einen Stellarator, meint Thomas Klinger:

"Tokamaks haben die Eigenschaft, dass sie schwer zu bändigen sind. Man hat also eine große Steueraufgabe. Unsere Anlage in Greifswald, der Wendelstein 7-X, ist im Vergleich dazu handzahm."

Im Inneren eines Stellarators fließt das Plasma ruhiger – so jedenfalls der Plan. Außerdem sollte sich ein Stellarator besser für den Dauerbetrieb eignen. Der Haken:

"Der große Nachteil vom Stellarator ist die sehr schwierige Bauweise von den Spulen. Auch das Plasmagefäß hat eine sehr schwierige Form."

Um zu beweisen, dass ein Reaktor tatsächlich Energie liefern kann, bräuchte es auch beim Stellarator einen deutlich größeren Prototyp. Nur: Ob der je gebaut wird, scheint ungewiss. Denn wird ITER zum Erfolg, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man danach weiter auf den Tokamak setzt. Scheitert ITER, steht die Fusion als Ganzes vor dem Aus. Das bedeutet: Egal, wie gut Wendelstein funktioniert – dass seine Resultate jemals Verwendung finden, ist im Moment nicht unbedingt wahrscheinlich. Dennoch wollen Experten wie Rem Haange weiterhin zweigleisig fahren.

"Die Maschinen müssen beide erprobt werden, damit man wirklich Daten erhält, die dann die Möglichkeit geben, Entscheidungen zu treffen. Im Augenblick haben wir die Daten noch nicht."

Vielleicht taugen am Ende sogar beide Konzepte für ein Kraftwerk.

"Die Elektrizitätswerke, die dann Interesse zeigen würden, würden natürlich schauen: Was ist am geeignetsten, womit kann ich Geld verdienen? Und wenn es denn zwei Methoden gibt, die beide zur Verfügung stehen – desto besser. Wie Diesel- und Benzinmotor."

Grundsätzlich verspricht die Kernfusion einiges: sauberen Strom, unerschöpfliche Rohstoffe, keine Gefahr eines GAUs. Doch sie hat auch Nachteile: Reaktorbauteile, die radioaktiv werden und hunderte Jahre zwischengelagert werden müssen. Und die Gefahr, dass jemand radioaktives Material aus der Anlage schmuggelt, um schmutzige Bomben zu bauen. Risiken, die in den Augen der Befürworter zwar durchaus beherrschbar scheinen. Doch ein Problem ist offensichtlich: Sollte die Kernfusion jemals kommen, kommt sie spät, erst in Jahrzehnten. Zu spät für den Kampf gegen den Klimawandel, meinen die Kritiker.

"Da wird jetzt relativ viel Geld reingesteckt in eine Forschung, die uns wenn überhaupt in 50, 60 oder 70 Jahren Lösungen bringt."

Stefan Fassbinder, Bündnis 90/Die Grünen.

"Wir brauchen eigentlich jetzt Lösungen – wichtiges Stichwort zum Beispiel ist die Energiespeicherung oder auch die Verteilung der Energie. Das muss jetzt angegangen werden, damit wir die Energiewende schaffen."

Das Pikante: Seit November ist Stefan Fassbinder der Oberbürgermeister von Greifswald. Entspannt sitzt er in seinem riesigen Büro im historischen Rathaus. Der Blick aus dem Fenster schweift über den Marktplatz mit seinen alten, aufwendig renovierten Kaufmannshäusern, manche noch aus Zeiten der Hanse. Auch das Rathaus ist aufwendig restauriert: ein Blickfang mit seinem ochsenblutroten Anstrich, jenem typischen Farbton des Mittelalters. Auch wenn Fassbinder ein Grüner ist – als Oberbürgermeister ist er heilfroh, das Max-Planck-Institut in seiner Stadt zu haben.

"Das Institut spielt für uns in der Stadt eine ganz wichtige Rolle. Als Forschungsstandort, der viele Menschen hergebracht hat: hochrangige Wissenschaftler, Techniker, Ingenieure. Viele sind mit ihren Familien gekommen, haben zur Belebung der Stadt beigetragen."

Das Kalkül, Greifswald zu einem Wissenschaftsstandort zu machen, scheint aufgegangen. Die Arbeitslosenquote sinkt, die Einwohnerzahlen steigen. Heute arbeitet jeder Dritte in Bildung, Wissenschaft und Forschung, erzählt Arthur König, der ehemalige OB.

"Ich möchte es an einer Zahl festmachen: Als ich Anfang der 70er-Jahre in Greifswald Student war, gab's an der Universität 3.000 bis 3.500 Studierende. Jetzt haben wir in Spitzenzeiten 12.000 und pendeln uns zwischen 11.000 und 12.000 Studierende ein. Das ist ein gutes Zeichen und zeigt, dass wir den richtigen Weg nach der friedlichen Revolution 1990 eingeschlagen haben."

Der wissenschaftliche Wert von Wendelstein ist ungewiss. Seine Rolle hingegen als Aufbauhilfe hat er offenbar erfüllt: 80 Millionen Euro sind durch das Experiment nach Greifswald geflossen, auch in die Auftragsbücher regionaler Unternehmen.

"Wir haben ja noch ein zweites Institut, was im Bereich der Plasmaforschung aktiv ist, das Leibniz-Institut. Wir sind der Schwerpunkt der Plasmaforschung, deutschland- und sogar europaweit. Wir sind die Stadt mit der größten Dichte an Plasmaphysikerinnen und -physikern. Das heißt, wir setzen sehr auf die Plasmaforschung – einerseits in der Grundlagenforschung, aber auch in der anwendungsorientierten Forschung."

Um die Anwendungen kümmern sich das Leibniz-Institut und die Universität, etwa bei der Entwicklung von Leuchtstoffröhren und Beschichtungsverfahren. In ihrem Umfeld haben sich auch einige Firmen in Greifswald gegründet. Ein wichtiges Glied in der Kette sei das Fusionsexperiment Wendelstein, sagt Stefan Fassbinder, der grüne Oberbürgermeister. Nur: Wie passt dieser Lobgesang zu seiner Partei, die doch lieber auf regenerative Energien setzt, auf Sonne, Wind und Biomasse. Ein Konflikt zwischen Parteibuch und Bürgermeisteramt?

"Das ist durchaus vereinbar. Ich bin davon überzeugt: Wir schaffen das mit den Regenerativen. Da bin ich ganz optimistisch. Allerdings ist jede Vorhersage natürlich auch mit einer Unsicherheit behaftet. Und ich wäre verwegen zu sagen: Wir lassen jetzt alles andere einfach beiseite liegen."

Was durchaus auch für die Kernfusion gilt, meint Fassbinder.

"Wenn das eine Möglichkeit ist, eine finanzierbare, eine auch technisch verantwortbare Lösung, dann sollten wir sie auch anstreben. Aber diese Frage stellt sich nicht heute und nicht morgen, sondern wahrscheinlich eher übermorgen."

"Wenn das eine Möglichkeit ist, eine finanzierbare, eine auch technisch verantwortbare Lösung, dann sollten wir sie auch anstreben. Aber diese Frage stellt sich nicht heute und nicht morgen, sondern wahrscheinlich eher übermorgen."

Eine Haltung, die auch den Wendelstein-Machern zusagt. Denn Leute wie Thomas Klinger haben, was die Kernfusion angeht, mittlerweile ihre eigene Vision.

"Es ist kein Ersatz für die erneuerbaren Energien. Sondern es ist eine wichtige Ergänzung. Am Ende ist es höchstwahrscheinlich sehr klug, große Rückgrat-Kraftwerke zu kombinieren mit den erneuerbaren Energien."

Der Strom aus Windrädern und Solarzellen schwankt. Fusionskraftwerke würden stetig Energie liefern und könnten – so die Hoffnung – auch dann noch helfen, wenn sie erst in 50 Jahren kämen.

"Die Energiefrage ist von so großer Bedeutung, dass man dort alle Optionen auf der Hand haben sollte. Das Risiko, nur auf einen Weg zu setzen, würde ich als zu hoch einschätzen."