Karin Fischer: In Venedig findet die 16. Architekturbiennale statt. Kuratorinnen sind die irischen Architektinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara. In einem "Manifest" finden sie nahezu pathetische Worte für ihr Konzept, das den Titel "Freespace" trägt. Da ist die Rede von der "Freiheit des Geistes", mit der Raum überhaupt zu betrachten sei; von den zusätzlichen Freiräumen, die Architektur produzieren kann, von den natürlichen Ressourcen, die die Natur uns schenkt, um sie einzubinden, wie Licht und Sonne, oder von neuen Sichtweisen für Wohlfahrt und Würde eines jeden Mitbürgers auf diesem fragilen Planeten. Carsten Probst ist für uns auf der Architekturbiennale in Venedig, Herr Probst, das klingt reichlich spirituell und auch wie eine Carte Blanche für die Architekten. Was haben die mit und aus "Freespace" gemacht?

Carsten Probst: Das finde ich übrigens auch. Es sind ja geradezu idyllische Assoziationen, die die Architektinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara damit wachrufen, und ich finde generell, das Problem bei dieser Biennale ist, zunächst einmal, dass sowas natürlich auch die Kuratoren von Länderpavillons unterschreiben können, die die Politik autokratischer Regime vertreten, wie Ägypten beispielsweise, Ungarn oder Venezuela. Die können sich alle auf "Freespace" berufen und nehmen das aber natürlich irgendwie ganz anders wahr, mit einem ganz anderen Klang. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass die Biennale doch schon durch dieses sehr offene Handling der beiden Kuratorinnen profitiert. Das hat tatsächlich so ein bisschen was von einem Wettstreit der Themen und Ideen, der sich hier entspinnt. In der Corderie beispielsweise, also diesem üblichen 300 Meter langen Ausstellungssaal der Biennale im Arsenale, da sind ja fast wie so auf einer Messe links und rechts 65, 66 verschiedene Architekturbüros aufgereiht, die mit begehbaren Modellen, Skizzen, Animationen ihre Sicht auf die heutigen Aufgaben von Architektur darstellen, und darunter sind zwar auch bekannte Namen, einige wie Rafael Moneo oder Walter Angonese oder Mario Botta oder Toyo Ito, aber eben auch sehr, sehr viele jüngere Studios, und die Themen, die sie dann haben, die kehren dann eben auch immer wieder. Sie haben hier so verschiedene Versuche, beispielsweise Städte neu zu entwickeln oder die soziale Frage, wie kann man eigentlich das kulturelle Erbe in Städten bewahren, die von einer ganz großen Zuwanderung geplagt sind in den Ballungszentren, wie kann man natürliche Ressourcen besser nutzen, wie kann man Häuser bauen, etwa unter Zugriff auf Holz oder verschiedene andere Werkstoffe, die bisher noch nicht so im Schwange waren. Bisher wird ja meistens mit Beton oder Steinen gebaut. Wie kann man wasserschonende Ressourcen erschließen, wie kann man auch an Traditionen anknüpfen. Beispielsweise ist das in China eine ganz große Frage gewesen. Interessanterweise bei verschiedenen chinesischen Architekturbüros, die also die Provinz wiederentdecken, nachdem dort also die großen Städte lange Zeit das Hauptthema waren, die Boomtowns in China sozusagen, der technologische Hotspot. Nun kümmert man sich plötzlich um die Themen der Dissidenten von damals, also beispielsweise die Achtung von Tradition in den Provinzen.

Nabelschau im deutschen Pavillon

Fischer: Im Vergleich dazu hat der deutsche Pavillon ja ein eher rückwärtsgewandtes Thema: Er hat die deutsche Teilung zum Thema gemacht, "Unbuilding Walls – Vom Todesstreifen zum freien Raum" heißt das Motto des Architekturbüros Graft aus Berlin, das sich für dieses Projekt mit der ehemaligen Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen zusammengetan hat. Wie sieht das denn konkret aus, und wie schlägt sich der deutsche Pavillon in dieser von Ihnen beschriebenen Gemengelage?

Probst: Also bescheiden schlägt er sich für mein Gefühl schon. Also Sie haben, wenn Sie den Raum betreten, zunächst mal schon den Eindruck, dass eine große dunkle Wand diesen Pavillon durchzieht, aber treten Sie näher, dann haben Sie den Eindruck, dass sich dort diese Mauer relativ schnell in ihre Versatzstücke auflöst. Das sind dann ironischerweise auch gerade diese Versatzstücke, die man mittlerweile so als Monumente kennt, einzelne Mauertranchen aus der alten Berliner Mauer, fast so wie Trophäen der Überwindung des Kalten Krieges. Da werden dann eben so verschiedene Aspekte nach der Wiedervereinigung dargestellt, wie man also diesen Raum neu nutzt, die verschiedenen Projekte werden dort vorgestellt, aber es hat etwas leicht Betuliches, wo eben rundherum auf der Biennale eigentlich relativ viele junge Büros auch versuchen, in die Zukunft zu schauen als sich den Problemen der Gegenwart zuzuwenden, wirkt diese Nabelschau, möchte ich mal sagen, der Deutschen ein wenig selbstgenügsam, so, als hätten sie quasi dem Rest der Welt schon mal vorgemacht, wie man solche Probleme löst, denn das Motto heißt ja auch, wer sich in Bewegung setzt, der kann Mauern überwinden. Dazu kommt dann auch noch dieses auf dem ehemaligen Mauerstreifen in Berlin entstehende neue Verlagszentrum des Axel-Springer-Verlages eben als Beispiel für Innovation. Da muss man sagen, das ist natürlich diskutabel.

Als Kunstaktion noch möglich: Wohnen im Weltkulturerbe

Fischer: Dann sagen Sie uns, Carsten Probst, wo denn das Neue, das Besondere, vielleicht auch das Spektakuläre an oder in den anderen Länderpavillons zu finden ist.

Probst: Bemerkenswert fand ich zum Beispiel den US-Pavillon. Also sieben Architektenteams untersuchen dort anhand von konkreten Beispielen, was heute eigentlich den Begriff Staatsbürgerschaft ausmacht. Die Architekten des Büros Studiogang zum Beispiel haben da aus Pflastersteinen so eine Art Plattform gebaut, um die Geschichte der Bürger von Memphis mit ihren ganz verschiedenen Herkünften und Geschichten im öffentlichen Raum so zu präsentieren, und es gibt auch ein Kapitel zur Bewahrung von natürlichen Lebensräumen im Umfeld großer Städte, aber auch beispielsweise über grenzüberschreitende Netzwerke zwischen Mexiko und den USA in Sachen Wasser und Umweltschutz. Das sind lauter aktuelle, dem Lebensalltag entnommene Gründe gegen diese neonationalistische Politik der Trump-Regierung und dabei sehr aktuell. China habe ich schon erwähnt. Bemerkenswert eben im Umgang jetzt mit dem Hinterland, das jetzt neu entdeckt wird. Sehr originell fand ich auch den tschechischen Beitrag dieses Jahr. Dort hat die Künstlerin Katerina Seda eine Agentur etabliert, die Bürger dazu einlädt, für drei Monate in der Altstadt von Ceskyy Krumlov ihr ganz normales Familienleben zu führen, die Stadt also quasi ist Weltkulturerbe, seitdem es dort eigentlich alles musealisiert und das normale Leben aus der Stadt gewichen ist und soll nun durch die Künstlerin sozusagen wieder zurückgebracht werden.

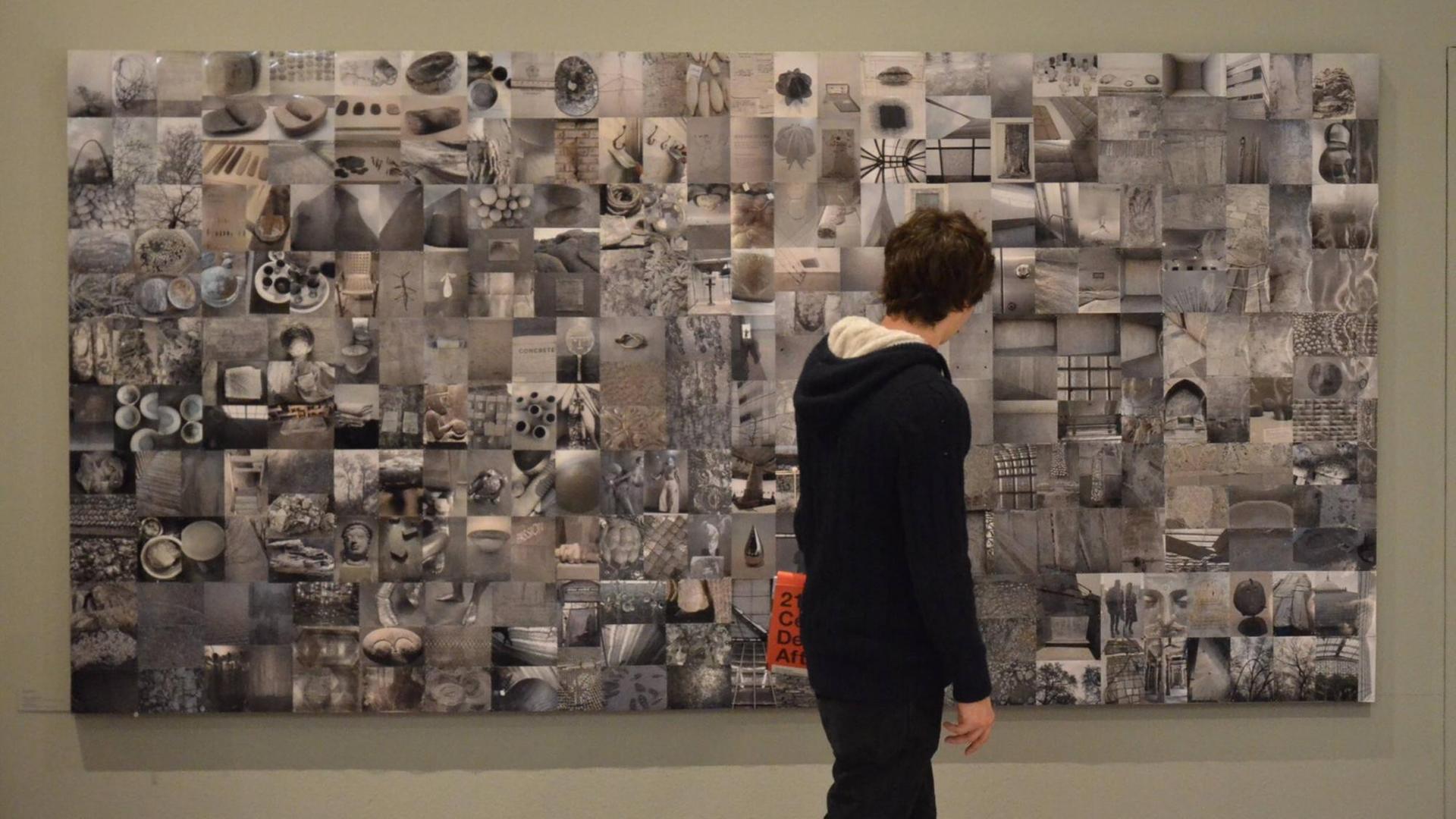

Was von den Robin Hood Gardens übrig blieb

Fischer: Wir haben mit "Freespace" angefangen und sind jetzt bei politischen Aktionen gelandet. Ist das für Sie auch mit das Signum dieser Biennale?

Probst: Für mich eigentlich der wesentliche Beitrag zu diesem Thema, der für mich also fast zu einer Inkunabel dieses Themas bei dieser Biennale in diesem Jahr geworden ist, stammt von überhaupt keinem Land oder Architektenbüro, sondern vom Victoria and Albert Museum in London. Die haben hier eine eigene Sektion im Arsenale und dokumentieren dort den Abriss der sogenannten Robin Hood Gardens. Das ist so umgangssprachlich die Bezeichnung eines Plattenbaus aus den 70er-Jahren im Londoner East End, der nun dem Investorenboom in London weichen musste, und das Museum hat sich ein Stück der Fassade dieses Hauses gesichert als Beispiel eben für die Zerstörung von sozialen Gemeinschaften in den Stadtzentren, und für mich ist das tatsächlich sowas wie ein Leitthema dieser Biennale: Ist nämlich der soziale Aspekt des Bauens schon Geschichte, ist das nur noch gut fürs Museum. Die Biennale versucht eigentlich ganz interessanterweise, viele Ideen zu sammeln, dass das Leben nicht so ist.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.