Der Passant auf dem zugigen Frankfurter Börsenplatz hat es eilig. Die Frage, ob es seiner Meinung nach Inflation oder eine andere Form der Geldentwertung gibt, ist für ihn mit einem einfachen Beispiel beantwortet: Nach dem derzeitigen Leitzins der Europäischen Zentralbank werden Sparguthaben mit 0,25 Prozent verzinst. Banken verlangen dagegen für Kredite Zinsen in Höhe von neun bis 18 Prozent oder sogar noch mehr.

"Alle Steuerzahler zahlen, alle Bankkunden zahlen. Dadurch dass sie keine Zinsen bekommen, zahlen sie doch den Banken ihre Verluste. Und sorgen dafür, dass die Kapital ansammeln können, denn sie verleihen ja Geld zu einem Zinssatz und geben nichts - ganz einfach!"

EZB-Leitzins bleibt auf niedrigem Niveau

Über den Leitzins berät einmal im Monat der EZB-Rat, in dem jedes Euro-Land vertreten ist. Danach tritt EZB-Präsident Mario Draghi vor die Presse.

"Wir erwarten, dass der EZB Leitzins für längere Zeit auf seinem gegenwärtigen niedrigen Stand bleibt. Diese Erwartung basiert auf der im Großen und Ganzen geringen Inflationsrate."

Eine große Versicherung lässt jedes Jahr die Stimmung der Deutschen untersuchen. Die Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten steht an erster Stelle, lautete das Ergebnis für 2013. Das ist verwunderlich, weil laut Statistischem Bundesamt die Inflationsrate derzeit unter zwei Prozent liegt.

Aber es gibt auch eine "gefühlte Inflation", die sich nicht allein an dem Warenkorb ablesen lässt, den die Statistiker ihren Berechnungen zugrunde legen.

Arbeiter haben Brandschutzanlagen in einem Gebäude am Börsenplatz gewartet und machen jetzt Feierabend.

"Alles kostet mehr Geld. Man verdient immer weniger. Das gleicht sich nirgends mehr aus."

Ein Rentner hört das Gespräch mit und rechnet vor:

"Ich hab zum Beispiel gekriegt sechs Euro Rentenerhöhung im Monat. Im selben Atemzug haben mir die Stadtwerke die Vorauszahlung um neun Euro erhöht. So geht es!"

Draghi: "Inflationsangst der Deutschen ist pervers"

In einem Interview hat EZB-Präsident Mario Draghi die Inflationsangst der Deutschen als pervers bezeichnet. Auf der jeden Monat stattfindenden Pressekonferenz erklärt er dazu:

"Immer wieder hieß es, um Himmelswillen, dieser Italiener ruiniert Deutschland und da war die "perverse Angst", dass sich die Dinge zum Schlechten entwickeln. Aber das Gegenteil ist der Fall: Die Inflationsrate ist niedrig und die Unsicherheit ist gesunken."

Auch mögliche Missverständnisse über das Wort "pervers" klärt Draghi auf. Er will es in der Bedeutung von "verdreht" verstanden wissen; und fügt dann noch hinzu:

Es wird auch über eine andere Angst gesprochen, die sehr ernst zu nehmen ist. Das ist die Angst um die Rücklagen fürs Alter. Die Angst von Menschen, deren Altersvorsorge am Kapitalmarkt durch die niedrigen Leitzinsen an Wert verliert. Das ist ein ernst zu nehmendes Problem, das durch die niedrige Inflation und den niedrigen Leitzins entstanden ist."

Mit diesem Problem befasst sich eine andere europäische Institution, die ebenfalls in Frankfurt ihren Sitz hat, aber in der Öffentlichkeit so gut wie nicht in Erscheinung tritt: EIOPA, die europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersvorsorge. Sie ist für Versicherungen wie für Versicherte gleichermaßen zuständig. Ihr geschäftsführender Direktor, der Spanier Carlos Montalvo, erklärt:

"Wir sind nicht nur zuständig für Fragen der Regulierung, sondern auch für Finanzmarktstabilität. Deshalb schauen wir uns auch Risiken auf makroökonomischer Ebene unter dem Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes an."

In ihrer halbjährlichen Analyse der Risiken steht an erster Stelle der niedrige Leitzins. Das war bei Gründung der EIOPA in der Finanzkrise nicht absehbar, dass ausgerechnet die EZB-Politik zum Problem wird.

"Wir können uns nicht beschweren und sagen: Das liegt an der Geldpolitik, das liegt an der Bankenkrise, an der EZB. Das ist einfach Fakt und wir müssen handeln."

"Unsere Aufgabe ist es, ein Risiko zu erkennen und dann zu erreichen, dass die nationalen Aufsichtsbehörden zusammen mit der Industrie das Problem lösen."

Versicherte müssen auf Ansprüche verzichten

Das Problem: Versicherungsgesellschaften haben in der Vergangenheit Garantiezinsversprechen von bis zu vier Prozent gegeben und erwirtschaften bei der jetzigen Lage am Kapitalmarkt nicht mehr die Gewinne, die sie dieser Verzinsung einmal zugrunde gelegt haben. Sie müssen ihre Geschäftsmodelle, ihre Produkte jetzt dem niedrigen Leitzins anpassen.

Das Finanzministerium bereitet derzeit dazu eine Gesetzesänderung vor. Die Versicherer wollen vor allem erreichen, dass sie ihre Kunden nicht mehr zur Hälfte an ihren Bewertungsreserven beteiligen müssen. Es geht dabei um ein Gesamtvolumen von 62 Milliarden Euro. Versicherte müssen auf Ansprüche verzichten. Das steht jetzt schon fest. Dabei hatte der Gesetzgeber erst 2008 den Versicherten eine Beteiligung von 50 Prozent zugesprochen.

Das Finanzministerium kann selbst einen Vorteil aus dem niedrigen Leitzins verbuchen: Im Bundeshaushalt werden drei Milliarden Euro weniger zur Tilgung von Schulden benötigt.

Der Staat profitiert vom Niedrigzins - der Verbraucher nicht

Der Staat profitiert von dem "schleichenden Sparverlust" seiner Bürger. In der Ökonomie gibt es dafür den Begriff "finanzielle Repression", erklärt Stefan Koorths. Er forscht über Geldpolitik am Institut für Weltwirtschaft in Kiel.

"Das was wir "Financial Repression" nennen, also die finanzielle Repression, setzt ja darauf, dass wir den Verschuldungsüberhang dadurch aus der Welt schaffen, dass wir eine längere Phase der niedrigen Zinspolitik haben. Durch die Financial Repression werden sämtliche Vermögensbesitzer getroffen. Unabhängig davon, ob sie am Zustandekommen der Krise beteiligt waren oder nicht."

Finanzielle Repression ist ein Wort, das hängen bleibt. Der Normalverbraucher kann sich gegen die Nachteile eines niedrigen Leitzinses nicht wehren. Aber gleichzeitig wirft zum Beispiel der Aktienmarkt mitten in der Krise hohe Gewinne ab. Das Gegenteil von finanzieller Repression. Stefan Kooths:

"Es ist keineswegs so, dass man über die finanzielle Repression die Überschuldung aus der Welt schafft, ohne nicht schon wieder an anderer Stelle neue Probleme zu provozieren."

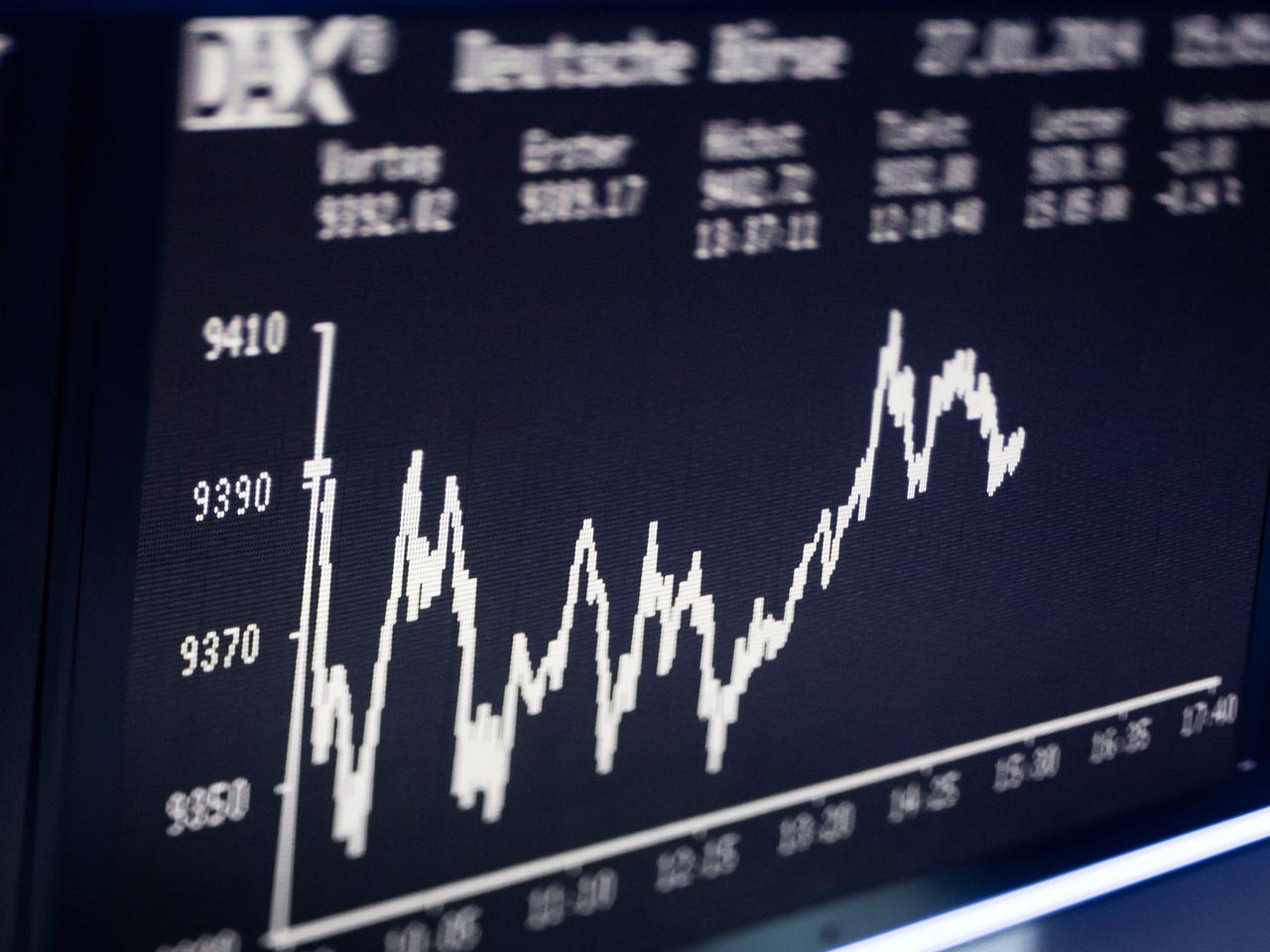

Aktien boomen

Auf der Kurstafel an der Frankfurter Börse aktualisieren sich die Aktienkurse. Das billige Geld ließ den DAX auf über 9.000 Punkte steigen. Die Dividenden-Ausschüttung der börsennotierten Unternehmen liegt für 2013 bei geschätzten 35 Milliarden Euro.

Dem Luxus geht das Geld in der Krise nicht aus. An der Frankfurter Gallusanlage, direkt neben der EZB, ist der Taunus Turm bald bezugsfertig. Arbeiter schweißen Bitumenbahnen auf die Betondecke der Tiefgarage, andere schaufeln Bauschutt, Arbeitsgeräte werden aufgeladen. Das 40-stöckige Bürogebäude mit einem Apartmenthaus direkt daneben, lässt mit seiner leuchtend weißen Fassade aus Kalksandstein die angrenzenden Bürotürme aus den 70er, 80er und 90er Jahren alt aussehen. Die Empfangshalle ist vollkommen mit weißen Steinplatten ausgekleidet – vom Boden bis zur Decke. Makellos. Hier sind die Reichen künftig unter sich. Die Commerzbank ist mit ihrer 100 Prozent Immobilientochter Commerz Real daran beteiligt.

Gerhard Illing ist Professor für Makroökonomie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hält die Politik des billigen Geldes der EZB derzeit für unverzichtbar.

"Was wir beobachten ist, dass ein Großteil der Liquidität, die die Zentralbank bereitstellt, nicht nur im Euroraum, sondern weltweit, dass die sich nicht niederschlägt in einer Stimulierung produktiver Investitionen, sondern dass ein Großteil der Liquidität im Bankensektor verharrt und zum Anstieg der Immobilienpreise oder Aktienkurse führt. Da ist momentan der Transmissionsmechanismus der Geldpolitik gestört. Es gelingt nicht, die Investitionsbereitschaft anzukurbeln."

In Deutschland wird zu wenig investiert

In Deutschland wird zu wenig investiert, stellt das Deutsche Institut für Wirtschaft in Berlin fest. Vor allem fehlt es an zukunftsgerichteten Investitionen, die langfristig Arbeitsplätze sichern und in der Folge mit Beschäftigung über Einkommen, Nachfrage und Steuern das Wirtschaftswachstum ankurbeln würden. Diese Blockade soll mithilfe der Geldpolitik aufgelöst werden. Die EZB sieht das Vertrauen in die Kreditvergabe gestört und versorgt Geschäftsbanken mit Liquidität.

Es ist Montag und ziemlich ruhig in der Abteilung für Marktoperationen der EZB in Frankfurt. Von hier aus werden einmal in der Woche, jeweils mittwochs, die Geschäftsbanken der Eurozone mit Liquidität versorgt. Seit der Finanzkrise unbegrenzt und gegenwärtig zu Konditionen von 0,25 Prozent, das heißt so gut wie umsonst. Claudia Holthausen, Chefberaterin der Abteilung Marktoperationen, erklärt, dass in der Finanzkrise der Interbankenhandel zum Erliegen kam. Im Interbankenhandel leihen sich Banken untereinander kurzfristig Geld. Dieser Handel beruht auf gegenseitigem Vertrauen, und das ist seit der Finanzkrise nicht mehr intakt.

"Dadurch, dass die EZB nun mehr Geld an die Geschäftsbanken verteilt, ersetzen wir zum Teil diesen nicht so richtig funktionierenden Interbankenhandel."

In dem Großraumbüro sieht es so aus wie im Handelsraum einer Bank. Auf Monitoren laufen die Programme von Bloomberg und der BBC mit Börsenberichten, Wirtschaftsnachrichten und Eilmeldungen, den "breaking news". Die Angestellten hier verkaufen allerdings nichts, im Gegenteil: Sie sondieren den Liquiditätsbedarf der Geschäftsbanken in den Ländern der gesamten Eurozone. Jeweils mittwochs verkündet die EZB offiziell, in welcher Höhe sie Liquidität bereitstellt, d. h. wie hoch der Tender ist. Die entsprechenden Summen werden dann an die Zentralbanken des jeweiligen Landes als Buchgeld per Knopfdruck transferiert. In Deutschland an die Bundesbank, die es an die Geschäftsbanken weitergibt. Die Laufzeit beträgt in der Regel eine Woche. Geräuschlos vollzieht sich das oft zitierte Gelddrucken der EZB.

Die EZB tritt aber auch als Käuferin von Wertpapieren auf. In den Jahren 2011 bis 2012 hatte sie für 220 Milliarden Euro Staatsanleihen von Krisenländern aufgekauft - mit selbst geschöpftem Geld.

Draghi: "Das Geld kann der EZB nicht ausgehen"

Diese Geldmenge hat sie danach dem Finanzmarkt wieder entzogen, um inflationäre Auswirkungen zu verhindern, heißt es vonseiten der Pressestelle der EZB.

"Ich frage mich, kann der EZB jemals das Geld ausgehen? Eigentlich nicht. Das Geld kann uns nicht ausgehen. Wir haben genügend Ressourcen, um alle Notlagen zu bewältigen."

Hat die EZB die Finanzmärkte mit ihren Maßnahmen stabilisiert? Benoit Cœuré, Direktoriumsmitglied der EZB, spricht von einer "neuen Normalität". Der Makroökonom Gerhard Illing konstatiert:

"Die einen warnen angesichts der massiven Ausweitung der Zentralbankbilanzen, der Bereitstellung von Liquidität, dass hohe Inflationsraten vor der Türe stehen. Aber in den letzten fünf Jahren hat sich diese Prognose nicht bewahrheitet. Die anderen sprechen von einer deflationären Entwicklung. Da herrscht deshalb hohe Unsicherheit, in welche Richtung es jetzt im Laufe der nächsten Jahre gehen wird."

In der Großen Depression in den 1930er Jahren sind zwei einflussreiche Denkschulen in der Ökonomie entstanden. Auf der einen Seite die Verfechter des freien Marktes. Auf der anderen Seite diejenigen, die staatliche Interventionen für erforderlich halten, um den gestörten Wirtschaftskreislauf wieder in Gang zu bringen. Diese unterschiedlichen Positionen spielen auch in der Debatte über die Lösung der gegenwärtigen Krise eine Rolle. Gerhard Illing, Professor für Makroökonomie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, erklärt:

"Was man damals gelernt hat, war, dass durch aktive Geld- und zum Teil auch Fiskalpolitik verhindert werden soll, dass man wieder in eine Situation der Großen Depression kommt, wo die Produktivität dramatisch einbricht und es zu enormen hohen Deflationsraten kommt, die dazu führen, dass die Leute nichts mehr kaufen wollen, weil sie abwarten, dass die Preise in Zukunft noch billiger werden. Bei Ausbruch der Finanzkrise haben eben nicht nur Zentralbanken, sondern auch Politiker weltweit gesagt, so was wollen wir verhindern und haben deshalb in großem Umfang unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen durchgeführt."

Hans Werner Sinn, bekannt als Chef des Ifo-Instituts für Wirtschaftsprognosen, ist ein Kollege von Gerhard Illing an der Volkswirtschaftlichen Fakultät der LMU in München. Sinn ist ein scharfzüngiger und polemischer Kritiker der eben genannten unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen. Auf Einladung des Center for Financial Studies an der Frankfurter Goethe-Universität hielt er einen Vortrag zum Thema "Die reale Seite der Krise und der Rettungsschirm der EZB".

Scharen von Leuten streben in den Hörsaal des Campus Westend. Burkhard Böckler ist eigens aus dem hundert Kilometer entfernten Marburg angereist.

"Ich erhoffe mir eine Antwort darauf, ob die gewesene und künftige Politik bezüglich des Euro, ob die wirklich so alternativlos ist wie es uns erklärt wird. Und falls es nicht so ist, würden mich seine Vorschläge und Alternativen interessieren."

Burkhard Böckler ist Ingenieur und hat ein gut gehendes mittelständisches Metallbauunternehmen aufgebaut. Die Summen von Hilfskrediten, die im Gespräch sind, kann er mit seiner unternehmerischen Tätigkeit nicht in Einklang bringen.

Lohnkosten: Griechenland ist doppelt so teuer wie Polen

Im Prinzip ist es das Ausgeliefertsein und die Machtlosigkeit, die man doch als einzelner Bürger hat und eben zugucken muss, wie Staaten innerhalb der Eurozone die Haushaltskriterien nicht erfüllen und wie wir da ausgeliefert sind und müssen eventuell da mitzahlen.

Den voll besetzten Hörsaal mit über tausend Zuhörern hält Hans Werner Sinn mit Grafiken über Schuldenstände, Hilfskredite, Lohn- und Preisentwicklungen eineinhalb Stunden lang in Atem.

"Schauen wir uns einmal an, was das heißt: Das sind die Arbeitskosten je geleistete Stunde 2012, in den osteuropäischen Ländern. Das ist Griechenland mit 14,70 Euro und Polen mit 6,60 Euro. Griechenland ist doppelt so teuer wie Polen ..."

Sinn erklärt, wie die südlichen Länder im Zuge der EU-Osterweiterung ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren haben und diesen Verlust auch nicht durch höhere Produktivität ausgleichen konnten. Sein Fazit: Innerhalb der Eurozone gibt es strukturelle Probleme mit der Wettbewerbsfähigkeit, die mit Geldpolitik nicht zu lösen sind – auch nicht mit einer Transferunion. Deshalb hält er einen Schuldenschnitt für unumgänglich.

"Ich glaube, je früher wir es machen, desto mehr werden die Gläubiger tragen müssen. Und das ist auch richtig, dass sie es tragen. Das ist fundamental für die Marktwirtschaft, dass die Gläubiger die Konsequenzen ihrer Investitionen tragen müssen, und es ist auch eine Gerechtigkeitsfrage. Dann brauchen wir temporäre Austritte von nicht wettbewerbsfähigen Ländern. Das macht keinen Sinn sich vorzustellen, dass Griechenland es schafft mit Polen in Konkurrenz zu treten, wo der Lohn mehr als doppelt so hoch ist. Es ist wirklich abwegig. Es wird nicht gelingen!

Die Schlüsse, die Ökonomen aus der Faktenlage ziehen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Nach den Worten von Hans Werner Sinn wird die marktwirtschaftliche Ordnung unterlaufen durch die –Zitat "zentralplanerische Einflussnahme der EZB auf die Kapitalbewegungen im Euroraum". Er argumentiert, die Krise sei nur mit der Rückkehr zu den Prinzipien der Marktwirtschaft zu lösen. Sein Kollege Gerhard Illing plädiert dagegen für eine politische Lösung.

"Manche deutsche Ökonomen sind der Meinung, dass man diese Stabilität dadurch erreichen kann, dass man einige der Krisenländer aus dem Währungsverband rausschmeißt. Ich denke, das ist eine fatale Fehleinschätzung. Wenn man das tut, dann wird die politische Instabilität in Gesamteuropa umso größer sein, und wir sollten deshalb genau in die andere Richtung gehen und dafür sorgen, dass im gesamten EU-Raum stabile Bedingungen gewährleistet sind durch eine verstärkte Integration."

Barbara Mieth und Fiete Lier kommen aus einer Vorlesung von Gerhard Illing über die Eurokrise. Der Meinungsstreit unter den Ökonomen um den richtigen Weg hat sie motiviert, die Volkswirtschaftslehre von Grund auf zu studieren, denn jede Position hat für sich gesehen ihre Richtigkeit.

"Es ist ja nicht klar, wie das alles ausgeht. Gerade die Unklarheit ist eigentlich das, was man lernt. Was ist wirklich sinnvoll? Zum einen sollte man das Vorwissen haben und gleichzeitig auch in einer Art und Weise sozial denken. Das kommt meistens zu kurz."