Es war im Sommer 1984, als Margaret Thatcher der Europäischen Gemeinschaft um ein Haar den Todesstoß gegeben hätte.

"Wir wollen keinen Pfennig des europäischen Geldes für Großbritannien, aber wir fordern einen großen Teil unseres eigenen Geldes zurück."

Die Regierungschefs der EWG hatten sich im französischen Fontainebleau getroffen. Das resolute Pochen der britischen Premierministerin auf milliardenschwere Rückzahlungen trieb die ohnehin bis dato schwerste Krise der Europäischen Gemeinschaft auf die Spitze. Die Ölschocks der 70 er Jahre hatten die europäische Wirtschaft schwer getroffen. Die Arbeitslosigkeit war dramatisch angestiegen, die Inflation ausgeufert, das Wachstum eingebrochen. Die europäischen Länder suchten ihr Heil zunehmend in nationaler Wirtschaftspolitik. Jeder für sich und mit den Ellbogen gegen die anderen.

Dazu kam die aus dem Ruder gelaufene Agrarpolitik. Um die Einkommen der Bauern zu sichern, hatte Brüssel immer größere Mengen an Milch, Getreide und Fleisch aufgekauft, die niemand haben wollte. Hunderte von Getreidespeichern und Kühlhäusern wurden angemietet. Die europäische Idee drohte unter explodierender Arbeitslosigkeit, politischer Ratlosigkeit, und unter riesigen Fleisch- und Butterbergen zu ersticken. Klaus Hänsch war damals Europaabgeordneter der Sozialdemokraten:

"Wir lebten ja damals in einer Zeit der sogenannten Eurosklerose. Ich erinnere mich an eine USA-Reise in dieser Zeit, wo ich in Washington nur auf mildes Lächeln stieß, wenn ich über Europa und die damalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft redete. Man war der Meinung, die Sache geht zu Ende."

Ein langsames Zerbröseln der europäischen Zusammenarbeit

Eurosklerose, das war die Selbstdiagnose in Brüssel. Kein großer Knall, kein dramatisches Aufbäumen, sondern ein langsames Zerbröseln der europäischen Zusammenarbeit, so schien es. Der Beitragsrabatt, den die eiserne Lady aus London den Partner schließlich abpresste, dieser Rabatt passte ins Gesamtbild vom Ende der europäischen Solidarität.

Der Mann, der den Kompromiss von Fontainebleau vermittelt hatte, war der französische Wirtschaftsminister Jacques Delors. Ein eher glückloser Wirtschaftsminister, der wenige Wochen später entlassen wurde. Und weil die Europäische Kommission einen neuen Präsidenten brauchte und Frankreich gerade dran war, wurde dieser Jacques Delors neuer Chef der Europäischen Kommission.

"Als ich nach Brüssel ging, 1984, in diesem europessimistischen Klima, da war ich mir nicht sicher, ob das eine gute Entscheidung war. Ich hatte ein ähnliches Gefühl wie kurz vorher als Mediator beim Streik der Bergarbeiter: Wie kann ich hier das soziale und wirtschaftliche Gleichgewicht wieder herstellen, wie kann ich sozialen Frieden schaffen. Werde ich die richtigen Mittel finden, um die Regierungschefs dazu zu bringen, Europa wieder in Schwung zu bringen?"

Und dann legte dieser bis dahin wenig bekannte Delors los. Gleich am 7. Januar 1985, bei seinem ersten Auftritt vor dem Europaparlament, präsentierte er eine Liste von 308 Maßnahmen und Gesetzesinitiativen. Das Ziel: Den Binnenmarkt, der seit 1957 in den Europäischen Verträgen stand, aber nie vorwärts kam, diesen Binnenmarkt wollte Delors nun in wenigen Jahren schaffen. Zieldatum: 1. Januar 1993. Bis zu diesem Tag sollten alle nationalen Hindernisse abgebaut sein.

Der Delors-Plan war umso ehrgeiziger, als alle früheren Versuche, europaweit gültige Vorschriften etwa für Lebensmittel zu schaffen, immer wieder gescheitert waren. So glaubte man in den siebziger Jahren, dass ein gemeinsamer Markt nur möglich sei, wenn es für jedes Nahrungsprodukt ein einheitliches Rezept gibt. Dahinter stand das Misstrauen vieler Verbraucher gegenüber ausländischen Lebensmitteln. Wie sollte man einer italienischen Salami oder einer französischen Pastete vertrauen, wenn man nicht weiß, wer ihre Zutaten kontrolliert? Wer weiß, was Engländer in die Schokolade einrühren und was die Dänen unter Marmelade verstehen?

Einfach nur die Zölle abschaffen, das macht noch keinen Binnenmarkt, meint Daniel Gros vom Center for European Policy Studies in Brüssel. Der Abbau der Zölle sei noch der einfachste Schritt.

"Aber dann muss man sich fragen, wenn eine Ware die Grenze überquert: Entspricht sie auch den einheimischen Regularien? Wird der Verbraucher dabei weiter geschützt? Und alle diese Regularien müssen gemeinschaftlich festgelegt werden. Sonst muss man auch die Güter weiterhin an der Grenze festhalten."

Sieben Richtlininen in zehn Jahren

In den 1970er Jahren hatte man deshalb eine Marmeladen-Richtlinie ausgehandelt, und eine Richtlinie für Kaffee und Zichorienextrakte, eine Richtlinie für Honig, eine für Orangensaft und eine für Schokolade: Mindestens 35 Prozent Kakao, davon 18 Prozent Kakaobutter, Zucker, eine Spur Lecithin, und auf keinen Fall Palmöl. Sonst darf das Produkt nicht Schokolade heißen.

Um jede dieser Produktrichtlinien wurde jahrelang gefeilscht: Franzosen und Belgier etwa sind an etwas herbere Schokolade gewöhnt, Deutsche und Niederländer eher an weiche und süße. Jede Regierung bemühte sich, die europäischen Richtlinien so zu gestalten, dass sie der eigenen Industrie nützen und fremde Konkurrenz abhalten würde. In zehn Jahren schafften die Europäer ganze sieben Richtlinien - bei mehreren 10.000 Lebensmitteln also Arbeit für viele Tausend Jahre.

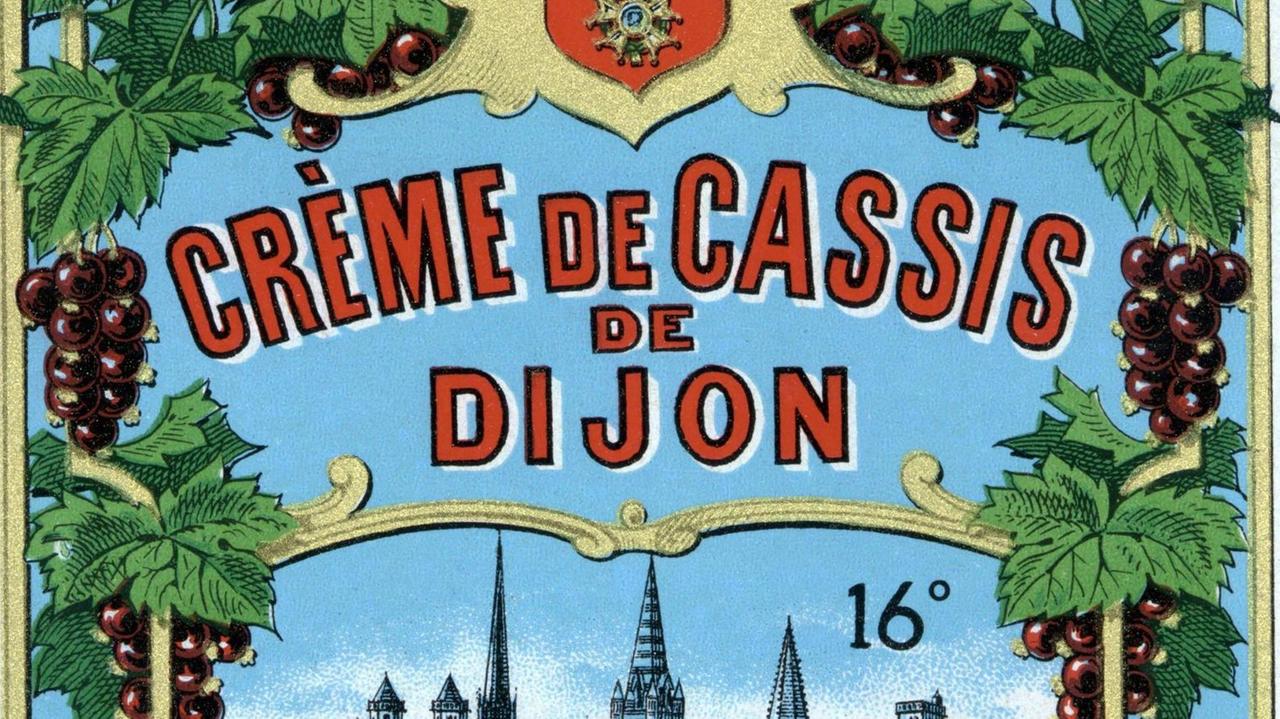

Solange wollte die Kölner Handelskette REWE nicht warten. Ende der 1970er importierte Rewe den französischen Johannisbeer-Likör Cassis de Dijon, mit dem man Cocktails mischt. Die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein stoppte die Einfuhr. Nach dem deutschen Bundesbranntweingesetz müsse Likör 32 Prozent Alkohol haben, Cassis de Dijon aber hat nur halb so viel. So wenig Alkohol im Likör, fand die Bundesmonopolverwaltung, das sei verboten.

REWE zog vor Gericht, der Fall ging bis vor den Europäischen Gerichtshof, und dort bekam REWE Recht. Unterschiedliche nationale Vorschriften seien zwar erlaubt, urteilten die Luxemburger Richter, aber sie müssten einen zwingenden Grund haben, etwa dem Schutz der Verbraucher oder der Gesundheit dienen.

Auf dieses Gerichtsurteil stützte sich Jacques Delors bei seiner Initiative, den Binnenmarkt zu vollenden. Statt gemeinsame Vorschriften für jedes einzelne Lebensmittel zu schaffen, setzte er auf gegenseitige Anerkennung: Alles, was in einem europäischen Land verkauft werden darf, muss in allen europäischen Ländern verkauft werden dürfen. Und Delors setzte noch einen drauf: Wenn ein Produkt in einem EU-Land verboten ist, weil es der Umwelt oder der Gesundheit schadet, dann muss es in allen Ländern verboten werden.

Tausende nationaler Vorschriften wurden mit einem Schlag ausgehebelt, erinnert sich der damalige Europaabgeordnete und spätere Parlamentspräsident Klaus Hänsch, und durch ein paar Hundert europäischer Regeln ersetzt.

"Es musste sie geben, weil ja Deregulierung nicht bedeuten konnte, auch im Binnenmarkt nicht, dass es überhaupt keine mehr geben würde. Das Programm war, die damals 12 einzelstaatlichen Regulierungen durch gemeinsame Regulierungen für den Binnenmarkt zu ersetzen. Also ein totales Deregulierungsprogramm war es nicht."

Widerstand gegen "neoliberales Programm"

Trotzdem waren im Europäischen Parlament viele skeptisch. Vor allem Sozialisten wetterten gegen das neoliberale Programm, wie sie es nannten. Doch die Mehrheit sah vor allem die Vorteile, den Schub für die Europäische Gemeinschaft – und den Schub für das Europäische Parlament. Denn in der Einheitlichen Europäischen Akte von 1986 hatte Jacques Delors das Binnenmarktprogramm mit einer Reihe von Reformen der Entscheidungsstrukturen verknüpft. Das Europäische Parlament, bis dahin ziemlich machtlos, sollte bei allen künftigen Binnenmarktgesetzen mitentscheiden dürfen.

Während die Europäische Kommission und das Europäische Parlament auf eine möglichst rasche Umsetzung des Binnenmarktprogramms drängten, ging es den meisten Regierungen zu schnell. Vor allem die deutsche Regierung unter Helmut Kohl blieb lange auf der Bremse. Konrad Lammers vom Institut für Europäische Integration in Hamburg:

"Obwohl Deutschland ja immer als Motor der Europäischen Integration gilt, stieß das Binnenmarktprogramm in Deutschland eigentlich auf wenig Resonanz. Wenn was wahrgenommen wurde in der Diskussion, dann waren es mehr die Risiken als die Chancen des Binnenmarktprogramms."

Dabei hatten damals fast alle Wirtschaftsexperten vorgerechnet, dass der gemeinsame europäische Markt gerade der Wirtschaft viele Vorteile bringen würde. Ein größerer Markt bedeute höhere Stückzahlen, niedrigere Kosten, mehr Auswahl. Von einem Wachstumsschub von 4,5 Prozent des Bruttosozialproduktes war die Rede. Doch ausgerechnet die deutschen Industriebosse blieben zurückhaltend, erzählt Konrad Lammers:

"Man hat vor allen Dingen Angst gehabt von den Anpassungsprozessen. Das ist ja immer so der Fall, wenn Integration stattfindet, dann gibt es Strukturwandel, dann müssen bestimmte Firmen sich umstrukturieren. Manche Firmen müssen sogar schließen, andere machen neu auf. Und vor diesen Anpassungserfordernissen hat man immer große Angst."

Nicht nur die deutschen Unternehmen hatten Angst. Je näher der 1. Januar 1993 heranrückte, desto größer wurde auch die Unruhe in der Bevölkerung. Grund dafür war vor allem die versprochene Personenfreizügigkeit. Was die Europäische Union als eine der vier Grundfreiheiten anpries, empfanden viele Bürger als Bedrohung. Schließlich ging es ja nicht nur um den freien Warenverkehr, sondern um den kompletten Abbau der Grenzen zwischen lange Zeit misstrauischen Nationalstaaten. Der Europaabgeordnete Hänsch reiste damals viel durch Deutschland, um die Menschen zu beruhigen:

"Die Einführung, oder, wie damals auf der Straße gesagt wurde: die Eröffnung des Binnenmarktes war ein Angst-Thema, ein ausgesprochenes Angstthema. Weil doch viele den Eindruck hatten, alle acht Millionen Portugiesen kommen auf den deutschen Arbeitsmarkt. Es kommen aus ganz Europa die Arbeitnehmer nach Deutschland, und die Arbeitsplätze werden nach Europa exportiert, aus Deutschland."

1. Januar 1993: Feuerwerk, aber keine Feier

Am 1. Januar 1993 fiel der Startschuss zum Binnenmarkt. Es gab das übliche Feuerwerk zum Jahreswechsel, das schon, so wie immer halt. Aber keine Feier, keine Ansprachen, keine Zukunftsmusik - eher Unsicherheit.

Von den versprochenen vier Grundfreiheiten waren bis zu diesem Tag nur zwei annähernd verwirklicht. Die Freiheit des Warenverkehrs war hergestellt, Zölle und nationale Handelshemmnisse weitestgehend abgebaut. Dasselbe galt für die Freiheit des Kapitalverkehrs. Jeder EU-Bürger hat das Recht, überall in der Europäischen Union sein Geld anzulegen und zu investieren.

Die Personenfreizügigkeit war aufgeschoben worden. Die Öffnung der Grenzen sollte deshalb erst gut zwei Jahre später stattfinden, im März 1995, wobei Großbritannien, Irland und Dänemark erst einmal nicht mitmachen wollten.

Am wenigsten war bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der Dienstleistungsfreiheit erreicht worden. Deutsche Handwerker, die auch in Belgien, Frankreich oder den Niederlanden Dächer decken, Solaranlagen montieren oder Fliesen legen wollten, wurden nach wie vor mit Vorschriften und Auflagen behindert. Der Sinn hinter den Schikanen war leicht zu erraten: Die ausländische Konkurrenz sollte abgeschreckt werden. In Deutschland pochten Regierung und Gewerkschaften darauf, dass die meisten Arbeiten nur mit deutschem Meister- oder Gesellenbrief ausgeübt werden dürften. Vieles hat sich seither geändert, das Grundproblem ist dasselbe geblieben.

Die sozialdemokratische Europaabgeordnete Evelyn Gebhard:

"Bei Dienstleistungen geht es eben nicht nur um Produkte, da geht es auch um Menschen. Da geht es um die Qualität der Arbeit, da geht es um Handwerk. Das sind sehr sensible Fragen, an die wir herangehen müssen. Und da haben wir immer wieder gesagt, ja wir wollen, dass die Menschen, die Dienstleister sich frei bewegen können in der Europäischen Union. Aber wir müssen gleichzeitig sicherstellen, dass die Dienstleistungen vernünftig gemacht werden, dass die Qualität stimmt und die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geachtet werden."

Seit drei Jahren arbeitet Parktettlegemeister Marius Sprenger immer wieder mal in Belgien. Die Handwerkskammer in Köln hat ihn überredet, er solle das doch mal ausprobieren. Seine Werkstatt hat Sprenger in Hennef im Rheinland. Drei Stunden mit dem Auto, sagt er, das ist doch kein Problem.

"Ob das nun direkt in Brüssel ist, das hab ich auch schon mal gemacht. Oder etwas außerhalb, etwas ländlich. Auf jeden Fall, macht mir auch Spaß. Man lernt Leute kennen, aus diesem Grund fahr ich gerne hin."

In Belgien wird viel gebaut und renoviert, da gibt es immer etwas zu tun für deutsche Handwerker. Doch einfach nur rüberfahren und anpacken, das geht auch 25 Jahre nach Einführung des Binnenmarktes nicht.

"Jedes Mal, wenn man da arbeitet, muss man eine Anmeldung, eine sogenannte Limosa-Meldung beantragen. Kann man über die belgische Handwerkskammer beantragen, oder direkt online. Was aber seit 2017 nicht möglich ist, online. Da die 2016/2017 ihr System umgestellt haben, und da kann ich online keinen Antrag mehr stellen, und muss doch über die Kammer gehen. Das heißt, ein Kostenfaktor ist auch noch dabei."

Belgien: Kosten für Arbeitserlaubnis wieder gestiegen

125 Euro kostet die Anmeldung über die belgische Handwerkskammer, für jeden einzelnen Arbeitseinsatz. Insgesamt ist der bürokratische Aufwand in Belgien in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen, erzählt Sprenger, aber dafür sind die Kosten für die Arbeitserlaubnis jetzt wieder gestiegen.

"Ist zwar doof, aber ist leider so."

Bei den deutschen Handwerkskammern beobachtet man seit einigen Jahren, dass viele Länder den Zugang für ausländische Arbeitskräfte wieder ein Stück schwieriger gemacht haben. Vor allem Frankreich hat unter Präsident Macron eine Reihe neuer bürokratischer Hürden aufgebaut - Zertifikate, Qualifikationsnachweise, teure Versicherungen, die es vor allem für kleinere Betriebe unrentabel machen, sich dort um Aufträge zu bemühen.

Einige dieser Regelungen werden irgendwann vor dem Europäischen Gerichtshof landen, der dann zu klären hat, was mit den Binnenmarktregeln vereinbar ist und was wieder abgeschafft werden muss. Die Regierungen probieren aus, wie weit sie gehen können.

Gerade mal ein Prozent der europäischen Arbeitskräfte nutzt den Binnenmarkt, um im europäischen Ausland zu arbeiten. Nur etwa die Hälfte davon kommt aus den Niedriglohnländern in Mittel- und Osteuropa. Doch sie bestimmen die öffentliche Diskussion. Für Susanne Wixforth vom Deutschen Gewerkschaftsbund stellen die Einkommensunterschiede in Ost- und West sogar den gesamten Binnenmarkt in Frage:

"Ich bin skeptisch, weil wir immer mehr beobachten, dass Lohn- und Sozialdumping als ein Mittel des Wettbewerbs zwischen den Mitgliedsstaaten angesehen wird. Da ist es kein ausreichender Ausgleich, wenn man den Bürgerinnen und Bürgern sagt, ja dafür habt ihr Reisefreiheit und eine gemeinsame Währung erreicht, wenn sie im täglichen Leben mit Konkurrenz aus Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus anderen Mitgliedsstaaten konfrontiert sind, die einen Mindestlohn von 1,42 Euro in Bulgarien haben, und wenn sie fünf Euro in Österreich verdienen, kein schlechtes Gewissen haben, dass sie andere Arbeitnehmer aus dem Markt drängen."

"Personenfreizügigkeit ist eine der Grundlagen des Binnenmarktes"

Seit 25 Jahren wird im Europaparlament um die Ausgestaltung der Dienstleistungsfreiheit gerungen. Fast alle Abgeordneten aus den westlichen EU-Ländern möchten diese Freiheit gerne wieder etwas einschränken. Fast alle Abgeordneten aus den östlichen EU-Ländern halten das für falsch und unfair. Die niedrigeren Löhne und die geringeren Sozialkosten seien die einzigen Wettbewerbsvorteile der schwächeren Volkswirtschaften, meint die tschechische Liberale Dita Charanzová, wie sonst sollten Länder wie Tschechien den Vorsprung der Westländer aufholen.

"Die Personenfreizügigkeit ist eine der Grundlagen des Binnenmarktes. Natürlich gibt es deutliche Einkommensunterschiede zwischen den Ländern. Das hat mit der wirtschaftlichen Situation der Mitgliedsländer zu tun. Einkommensgleichheit kann man nicht einfach per Gesetz vorschreiben."

Nicht nur die Herausforderungen des Binnenmarktes ändern sich. Der Binnenmarkt selbst verändert sich ständig: durch die Erweiterungen, durch die Digitalisierung der Wirtschaft, durch die Entwicklungen in anderen Weltregionen, vor allem aber durch immer neue Gesetze, die den veränderten Markt sozial verträglich machen sollen.

Wie eng und wie komplex das Netz der Binnenmarktregeln inzwischen ist, zeigt sich beim Brexit. Viele Briten sind davon ausgegangen, dass der Binnenmarkt im Wesentlichen ein schrankenloser Markt mit ein bisschen sozialem Dekor ist. Deshalb glaubten selbst britische Politiker lange Zeit, man könnte aus der EU austreten und trotzdem weiter am Binnenmarkt teilnehmen. Ein Irrtum, wie sich gerade zeigt. Der gemeinsame Markt ist ein Gesamtpaket aus Markt, Regeln und Abmachungen, die mit der EU eng verflochten sind. Der Binnenmarkt ist heute das Kernstück der Europäischen Integration, das Kraftzentrum der Europäischen Union. Eine EU ohne Binnenmarkt ist kaum noch vorstellbar.