In den 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts sorgten in Deutschland zwei sogenannte Delphi-Studien für Furore. 1993 und 1998 lieferten sie Prognosen für die wissenschaftlich-technische Entwicklung und wie wir 2005 oder 2015 leben würden. Manche Prognose ist mittlerweile eingetroffen, Digitalkameras haben ihre analogen Vorläufer tatsächlich völlig verdrängt; andere Voraussagen erwiesen sich als Flop. So ist die für 2014 prognostizierte sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle immer noch eine Utopie. Der Wunsch, die Zukunft vorauszusehen, ist allerdings viel älter als die Delphi-Studien. Spätestens mit der industriellen Revolution wurde er zum Massenphänomen. In einem Aufsatz zur Geschichte der Zukunftsforschung in Deutschland formuliert der Futurologe Karlheinz Steinmüller das so:

"Etwa ab 1890 wurde Zukunft Modethema. Fast täglich erschienen 'Jules Verniaden' über Zukunftstechnologien, kosmologische Spekulationen zum Ende der Erde, Romane um Zukunftskriege und so weiter. Blütenträume von einem künftigen naturnahen, einfachen Leben in idyllischen Künstlerkolonien wetteiferten mit hochtechnischen Antizipationen, die sich gleich gut mit sozialdemokratischen, liberalkapitalistischen oder konservativ-autoritären Gesellschaftsmodellen paaren ließen."

Doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann so etwas wie eine wissenschaftliche Zukunftsforschung, die sich eine Welt von morgen nicht nur erträumte, sondern ausgehend von realen technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, diese extrapolierte und auf wissenschaftliche Expertise zu stützen suchte. Dabei existierte sie natürlich nicht im luftleeren Raum, weiß Professor Michael Opielka, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin: "Dass hier diese Widersprüchlichkeit aus Technizismus auf der einen Seite und Technikskepsis auf der anderen die Zukunftsforschung der Nachkriegszeit prägte. Hinzu kam, dass die Zukunftsforschung eingebettet war in eine Kalte-Kriegs-Struktur, in der die Frage des Fortschritts auch als eine Wettbewerbsfrage der Systeme verstanden worden ist."

Systemfragen in der Zukunftsforschung

Westdeutsche Zukunftsforscher nahmen ganz selbstverständlich an, dass die technologische Überlegenheit der Vereinigten Staaten von Amerika sich in der Zukunft noch weiter durchsetzen würde; ihren Kollegen in der DDR galt hingegen die Sowjetunion als das Land "in dem das Morgen schon Geschichte ist".

Neben diesen Systemfragen spielte in der westdeutschen Zukunftsforschung der Siebziger- und Achtzigerjahre vor allem das Verhältnis zur Kernenergie eine entscheidende und gleichzeitig trennende Rolle. Gegner der Kernkraft, wie Robert Jungk und Ossip K. Flechtheim, standen Befürwortern, wie Karl Steinbuch, unversöhnlich gegenüber. Der Journalist Wolfgang Mock, langjähriger Redakteur der VDI-Nachrichten erinnert sich: "Kernkraft wäre ein Zukunftsentwurf, der von einem anderen Zukunftsentwurf dramatisch konterkariert wurde, nämlich dem Wunsch, aus der Kernkraft auszuscheiden. Und da konnte man sagen, da sind zwei Zukunftsszenarien, die mal deutlich miteinander kollidiert sind und bei denen man sehen kann, dass hier Konflikte ausgetragen wurden."

Spätestens seit Fukushima spielt die Kernenergie in deutschen Zukunftsprognosen keine Rolle mehr. Fukushima zeige aber auch, so Wolfgang Mock, ein prinzipielles Problem der Zukunftsforschung: "Das zeigt auch ein bisschen, wie begrenzt solche Szenarien, solche Zukunftsentwürfe sind. Es hat ja mit Fukushima bei uns eine ganz deutliche Wende gegeben und solche Ereignisse bestimmen in hohem Maße Zukünfte. Das kann man nicht vorhersehen. Man kann das, was amerikanische Wissenschaftler als normale Katastrophe bezeichnen, das kann man nicht vorhersehen. Und diese Brüche lassen dann völlig andere Szenarien entstehen."

Oder, wie es der Philosoph Karl Popper einmal formuliert hat: "Über die Zukunft können wir nichts wissen, denn sonst wüssten wir es ja."

Neue Methoden und Gesellschaftstrends

Dieser prinzipielle Einwand gegen die Möglichkeiten der Zukunftsforschung ist den Wissenschaftlern, die sich mit der Zukunft beschäftigen, immer bewusster geworden. Seit den 1890er-Jahren haben sie deshalb auch kontinuierlich versucht, ihre Methoden zu verbessern. Was anfangs noch reine Fantasie war, "Jules Verniade" eben, wurde im Laufe der Jahrzehnte immer weiter verfeinert. Extrapolationen, Analogieschlüsse, statistische Methoden, Überlegungen aus der Spieltheorie - all das ging im Laufe der Zeit ins Methodenarsenal der Zukunftsforscher ein. Die haben sich vom Wunsch nach Vorhersagen mittlerweile verabschiedet. Stattdessen entwerfen sie alternative Zukunftsszenarien.

Jüngstes Produkt dieser Entwicklung ist ein umfassender, sogenannter Foresight (also Voraussicht)-Bericht im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. In drei voluminösen Bänden wird dort aufgezeigt, wie die Welt im Jahr 2030 aussehen könnte und welche Chancen und Herausforderungen sich daraus ergeben. Anders als bei den Delphi-Studien der Neunzigerjahre wird hier versucht, nicht nur technische Entwicklungen zu betrachten, sondern auch ihre möglichen gesellschaftlichen Implikationen. Doch was wird 2030 wichtig? Um das herauszufinden haben die Forscher unterschiedliche Trends analysiert, erklärt Dirk Holtmannspötter vom VDI-Technologiezentrum, das gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung diese Studie durchgeführt hat.

"Wir hatten drei Suchstränge verfolgt und hatten danach unterschieden zwischen offenen Gesellschaftstrends, verdeckten Gesellschaftstrends und normativen Gesellschaftstrends. Was hat man sich darunter vorzustellen? Offene Gesellschaftstrends haben wir als solche verstanden, die von bestimmten Akteuren in der Literatur und auch schon explizit mit dem Zeitraum 2030 benannt werden."

Ein solcher offener Gesellschaftstrend wäre etwa die schon heute absehbare demographische Entwicklung in Deutschland, wonach wir immer weniger und immer älter werden.

Trendpioniere finden

"Darauf wollten wir uns aber nicht allein verlassen, sondern haben gesagt, wir müssen das komplementär ergänzen und haben dann als Weiteres versucht, sogenannte verdeckte Gesellschaftstrends noch einmal gesondert zu identifizieren, mit eigenen Methoden, die eben nicht so offensichtlich sind."

Hier wird es trickreich. Denn anders als beispielweise bei den Delphi-Studien reicht es bei solchen verdeckten Trends nicht aus, nur etablierte Experten in einem bestimmten Themengebiet zu befragen. Vielmehr geht es darum, Trendpioniere ausfindig zu machen. Dirk Holtmannspötter: "Die Kollegen sind dort so vorgegangen, dass sie gefragt haben, welche Bedürfnisfelder können wir aus der Wissenschaft identifizieren? Und haben sich dann gefragt, wer sind Personen, die diese Bedürfnisse in besonders ausgeprägter Art und Weise haben? Und haben gesagt: Das sind für uns Bedarfspioniere. Und welche von diesen Personen sind jetzt auch solche, die diese Bedürfnisse auch schon stark umsetzen? Beispiel Extremkletterer. Die haben das Bedürfnis Bewegung, die wollen sich gern bewegen und haben dieses Bedürfnis in einer extrem ausgeprägten Form."

In einschlägigen Internetforen und anderen Medien wurden solche Personen gesucht und gefunden, zu Einzelinterviews geladen und schließlich in einem Workshop zusammengeführt. So, da sind sich die Forscher sicher, stößt man eben auch auf Trends, die jenseits des aktuellen Mainstream liegen aber durchaus in der Zukunft bedeutsam werden können. Schließlich wurden auch noch die normativen Gesellschaftstrends analysiert, also jene Hoffnungen und Visionen, die unterschiedliche Interessengruppen in der Gesellschaft für die Zukunft haben. Soweit die ausgefeilte und komplizierte Methodik.

Kommt die Zeit der Datenbrille?

Doch was haben die Forscher damit herausgefunden? Wie könnte unser Leben im Jahr 2030 aussehen? Projektleiter Axel Zweck, Professor an der RWTH Aachen und Abteilungsleiter am VDI-Technologiezentrum, ist überzeugt, dass virtuelle Realitäten viel stärker in unseren Alltag integriert sein werden als heute. Und nennt als Beispiel die Datenbrille, mit der wir durch die Stadt gehen: "Wenn wir auf Wohnungssuche sind, wo wir dann an einem Hochhaus hochgucken und sehen - die Wohnung ist frei. Beispielsweise. Und gleich einen Hinweis mit der Telefonnummer bekommen, wo wir anrufen können, wenn wir die Wohnung mieten wollen."

Eine nette Vorstellung. Aber mit weitergehenden Implikationen, meint Axel Zweck: "Stellen wir uns eine kleine Stadt vor im Jahr 2030, in der vielleicht 20 Prozent der Leute so eine Brille nutzen, die ihnen alle möglichen Informationen einblendet, die nützlich sind im Alltag. Von diesen Personen hat ein Viertel eine Kamera, und die speisen die Informationen dessen, was sie kontinuierlich im Alltag sehen ins Internet ein. Wenn Sie dann die weitere Entwicklung der Software sehen, und wir können damit rechnen, dass wir in absehbarer Zeit Browser haben werden, mit denen wir per Gesichtererkennung große Datenmassen screenen können. Dann können Sie sich vorstellen, dass am Ende des Tages, wenn Sie die gesammelten Daten zusammenbringen und miteinander verknüpfen, im Jahr 2030 von jedem Bürger der kleinen Stadt ein grobes Profil haben, wo der herumgelaufen ist."

Da aber liege der Hase im Pfeffer, meint Dirk Holtmannspötter, denn im Grunde stellt sich schon jetzt die Frage, wie die Gesellschaft, wie jeder Einzelne, mit diesem Trend umgehen möchte. "Wir identifizieren solche Felder, in denen es eine ganz hohe Dynamik gibt. Und wo aufgrund dessen es dringend nötig ist, sich jetzt schon damit zu beschäftigen, damit dann genau das nicht passiert, dass eben Entwicklungen schon vollendet sind, bevor die Selbstvergewisserung einsetzen konnte. Das ist diese frühzeitige Warnfunktion die Foresight da eben in besonderer Weise ausübt, um eben mehr Handlungsspielräume zu öffnen."

Zukunftsweisende Technoloigiefelder benannt

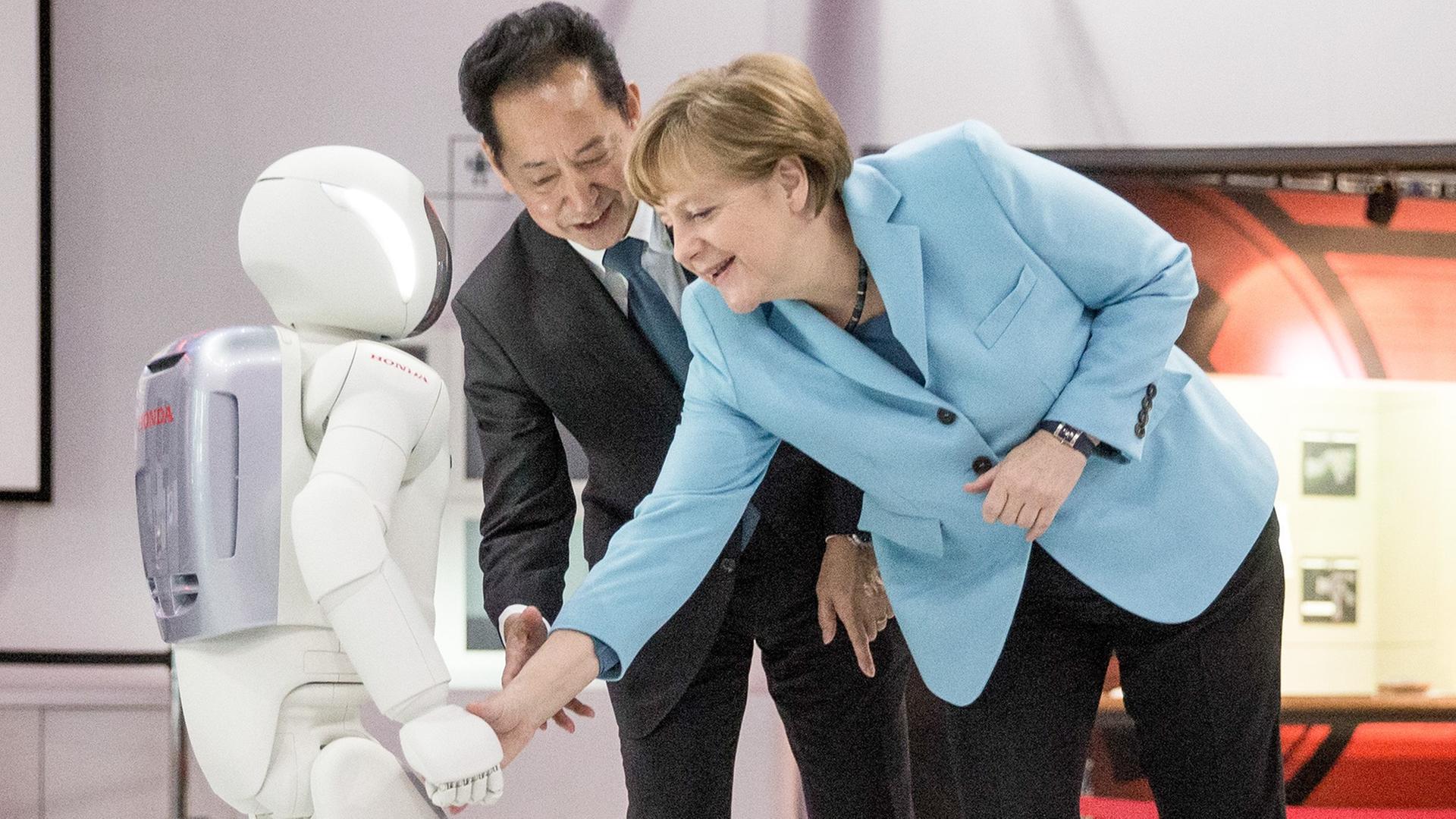

Gleiches gelte für die Zukunft der Arbeitswelt. Hier sei absehbar, dass intelligente Computerprogramme und Softwarelösungen immer komplexere Aufgaben übernehmen werden. "Es bestehen technische Möglichkeiten, dass Wissensarbeit stärker durch Rechner und autonome Systeme übernommen wird, beispielsweise im Bereich der Buchhaltung. Und viele Aufgaben, die heute von Menschen ausgeübt werden, die gute angesehen Berufe haben, wegfallen beispielsweise auch im Bereich der medizinischen Diagnostik. Und die Frage ist, welche Auswirkungen wird das haben? Macht es die Arbeit interessanter oder führt es dazu, dass viele Arbeitsplätze wegfallen und der Effekt so groß ist, dass wir mit einer neuen Phase von wirtschaftlichen, großen Umbrüchen konfrontiert sind?"

Anders als in früheren Studien versuchen die Wissenschaftler des VDI-Technologiezentrums gesellschaftliche Rahmenbedingungen der, wissenschaftlich-technischen Entwicklung immer mitzudenken. Das gilt auch für die insgesamt elf Technologiefelder, die in der Studie als zukunftsweisend benannt werden. Da ist von der Biotechnologie über die Photonik und Energieforschung bis zur Nanotechnologie eigentlich alles dabei. Und wird im Jahr 2030 eine Rolle spielen. Die Forscher verzichten aber darauf, konkrete Produkte für ein Jahr xy zu prognostizieren. Axel Zweck:

"Was immer schwierig ist, ist vorauszusagen, oder einzuschätzen, voraussagen können wir ja nicht, zu welchem Zeitpunkt sind dann die technologischen Durchbrüche reif dafür, dass dann ein Prototyp produziert werden kann. Eine ganz andere Frage ist dann noch: Wann kann sich das am Markt platzieren? Und eine weitere Frage ist dann noch: Wann kann es eine dominante Rolle einnehmen?"

Studie fehlt die Gewichtung

Fassen wir zusammen. Unser Leben wird sich im Jahr 2030 in vielerlei Hinsicht verändern. Schon jetzt sind manche dieser Veränderungen zumindest in groben Zügen erkennbar. Und sollten deshalb diskutiert werden. So eine ergebnisoffene Zukunftsforschung hat natürlich ihren Charme. Einerseits. Andererseits, so Wolfgang Mock "es lässt einen in der Tat ein bisschen ratlos, die vielen Punkte, die das TZ aufführt und die dann nicht gewichtet werden. Das kann verschiedene Gründe haben, auch politische Gründe haben, warum diese Gewichtung wegfällt, man will sich vielleicht auch nicht zu weit exponieren. Aber man hätte sich gewünscht als Leser, als Nichtfachmann, doch zu fragen, welche dieser verschiedenen Perspektiven sehen denn die Autoren dieses Textes als vorrangig."

Eben das, so werden diese einwenden, sei nicht ihre Aufgabe, sondern die des Dialogs der Politik mit den Bürgern. Tatsächlich plant das BMBF bereits eine Reihe von sogenannten Bürgerdialogen zu verschiedenen Themenbereichen der Studie. Veranstaltungen also, bei denen die notwendigen Kontroversen um die Gestaltung der Zukunft beispielhaft geführt werden können. Ob und wieweit das gelingt, bleibt so offen wie die Zukunft. Die Forscher des VDI-Technologiezentrums sind da recht optimistisch, Wolfgang Mock ist skeptischer: "Ich glaube, der Einfluss kommt dann zustande, wenn die Politiker ein eigenes Ziel haben, das man mit den Argumenten der Zukunftsforschung stützen kann. Aber wenn die Politiker eine andere Agenda haben, dann kommt die Zukunftsforschung da auch nicht weiter."