Kate Laskowski: "Sie sind mir ans Herz gewachsen, sie haben Persönlichkeit, es macht Spaß ihnen zuzusehen. Sie sind hübsch.

Man kann viele Experimente nicht mit Menschen machen. Diese coolen Fragen: Warum machen wir, was wir machen, das testen wir an Fischen."

Es rauscht und strömt und gluggert. Wasser überall. Ich bin am Leibniz Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Hinten der Müggelsee, im Rasen Dutzende Teiche und innen Räume voller Aquarien und Tanks:

"Die kommen alle aus dem Müggelsee. Man hängt ein Netz unter unser Bootshaus, zieht es raus, und schon sind 30, 40 Fische drin, ganz einfach."

Aus den Aquarien glotzen mich kleine Barsche an. Kate Laskowski findet sie hübsch mit ihren roten Brustflossen und den grauen Seitenstreifen. Auf mich wirken sie ein wenig mürrisch, die Mundwinkel sind nach unten gezogen. Aber was weiß ich schon von der Mimik eines Fischs. Auch die Verhaltensforscherin kann nur spekulieren, wie sich die Tiere gerade fühlen. Ansonsten kennt sie ihre Versuchsfische sehr genau:

"In diesen Tanks sind Barsche, die wir schon untersucht haben, wir kennen ihre Persönlichkeit."

Persönlichkeit. Bei einem Fisch?

"Die einfache Antwort lautet: Persönlichkeit ist nichts anderes als Vorhersagbarkeit. Wenn ich vorhersagen kann, ob ein Individuum aktiv ist oder risikofreudig, dann hat es eine Persönlichkeit."

Kate Laskowski geht indirekt vor. Jeder Barsch kommt in ein Aquarium, per Webcam wird sein Verhalten registriert: Schwimmt er viel herum, versteckt er sich?

"Nach einer Weile geben wir ihnen Blutwürmer und sie beginnen mit der Futtersuche. Und dann lassen wir ein Gewicht ins Wasser plumpsen. Das macht ihnen Angst und sie verstecken sich. Wir stoppen, wann sie wieder rauskommen und weiterschwimmen."

Kate Laskowski hat mutige und scheue Barsche identifiziert, faule und aktive. Mehr Facetten hat die Fischpersönlichkeit bislang nicht zu bieten. Gleich dürfen die Barsche wieder ins Freie. Unter kontrollierten Bedingungen, versteht sich.

Fische hatten viel länger Zeit, sich im Laufe der Evolution zu entwickeln, als Säugetiere

Der Lachs ist lecker, der Hai gefährlich, der Clownsfisch süß. Mehr wissen die meisten Menschen nicht von Fischen. Fische zeigen keine Emotionen, sie gelten als nicht besonders klug. Schließlich stehen sie am Anfang der Entwicklung der Wirbeltiere, weit unter uns Säugern. Eine veraltete Sichtweise, meint Jens Krause, ebenfalls vom Leibniz Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei:

"Ich glaube da hat man solche Vorstellungen im Kopf, wie sich die Evolution immer weiter entwickelt. Von so etwas ist man längst abgekommen. Dass man sagt: der Einzeller ist so das Primitivste und dann endet das mit der Krönung der Menschheit. So denkt man über diese Themen nicht mehr nach."

Fische hatten viel länger Zeit sich zu entwickeln als etwa Säugetiere, meint Kate Laskowski: "Sie sind viel klüger und komplexer als wir glauben."

Kate Laskowski will verstehen, wie Persönlichkeiten eine Unterwassergesellschaft prägen. Gene und Umwelt spielen zusammen, deshalb ist es schwer, klare Antworten zu bekommen. Zum Glück gibt es die Amazonenkärpflinge oder Mollys.

Amazonas-Molly-Weibchen legen Eier, und artfremde Männchen besamen sie. Aber dieser Samen dringt nicht ein, er stößt nur die eigenständige Entwicklung der Eier an. Und die sind dann genetisch identisch mit der Mutter. Klone eben.

Unterschiede in ihrer Persönlichkeit gehen allein auf die Umwelt, auf ihre Erfahrungen zurück, führt Kate Laskowski aus: "Bei diesen Fischen bestimmt die Körpergröße, wer einen Kampf gewinnt. Und wir haben einzelne Fische entweder mit größeren oder kleineren Partnern im Aquarium zusammengebracht, und so bestimmt, wer gewinnt und wer verliert."

Schließlich kamen sie zu dritt in ein Aquarium, ein Siegerfisch, ein Verliererfisch und einer, der wechselnde Erfahrungen gemacht hatte. Die Sieger stiegen an die Spitze der Hierarchie auf. So weit, wie erwartet. Aber dann die Überraschung:

"Die Tiere mit den mittelguten Erfahrungen dachten wohl, sie könnten gelegentlich einen Kampf gewinnen. Sie forderten das dominante Tier heraus. Aber das hatte viel mehr Erfahrung und besiegte sie leicht. Und dann sahen die Fische mit Verliererpersönlichkeit ihre Chance, griffen das gerade unterlegene Tier an und drängten es in die unterste Position der Rangordnung."

Ganz klar: frühe Erfahrungen haben einen großen Einfluss auf die Persönlichkeit eines Mollys.

Dass Fische Persönlichkeit haben, ist inzwischen eine vielfach bestätigte Tatsache. Weniger klar ist, warum sie eine Persönlichkeit haben, meint der theoretische Biologe Max Wolf, ebenfalls vom Leibniz Institut am Müggelsee:

"Wenn man ein relativ einfaches darwinistisches Bild hernimmt, und sagt: Es gibt eine Umwelt und mit der sind die Individuen von einer Population konfrontiert, da würde man an sich in der Tat erwarten, dass alle Individuen mehr oder weniger den gleichen Verhaltenstyp zeigen, nämlich den Verhaltenstypen, der sehr gut angepasst ist an diese Umwelt."

Aber so ist es eben nicht. Versuche mit Stichlingen zeigen: Die Mutigen besetzen neue Nahrungsquellen, die scheuen bleiben zurück - und so gibt es unterm Strich mehr Nahrung für alle. Das gilt für die kleinen Stichlinge genauso wie für Hechte oder Haie.

Das Experiment: Welche Persönlichkeiten finden sich bei Barschen?

"Wir gehen jetzt zu unseren Teichen, da findet das große Experiment statt."

Wir sind auf dem Weg hinter dem Institut. Im Vorbeigehen sehe ich in einem der zahlreichen Teiche Störe ihre Runden drehen. Aber Kate Laskowski führt mich weiter, zu der neu gestalteten Barsch-Anlage: viele Teiche, mit abgetrennten Zonen. Gleich werden hier die mutigen und die scheuen Fische genau nach Plan verteilt. Doch erst muss Kate Laskowski ihre Barsche sortieren. Die ganze Arbeitsgruppe hilft mit.

"Hier ist die kleine Narbe am Bauch, wo wir den Sender eingesetzt haben."

So lässt sich jeder Fisch identifizieren. Ist das Gewicht notiert, wird der Barsch in einem Eimer zum vorher festgelegten Teichabschnitt gebracht.

Der Barsch witscht weg. In der ungewohnten Umgebung gehen alle Fische erst einmal auf Nummer sicher. Später werden sich die mutigen Tiere herauswagen und den Teich erkunden. Laskowski:

"Was ich wirklich verstehen will ist, wie die Persönlichkeit des obersten Räubers das ganze Nahrungsnetz beeinflusst. Die Barsche fressen die Flohkrebse und die die Algen, und das Verhalten all dieser unterschiedlichen Tierchen beeinflusst, wer mit wem interagiert."

Sechs Wochen wird das Experiment dauern. Erst am späten Nachmittag kommt der letzte der fast 100 Fische in seine passende Teichzone.

Guppys kooperieren, um zu eruieren, welcher Raubfisch gerade satt ist und welcher nicht

Persönlichkeit hat jeder Fisch, genauso wie jedes Huhn und jeder Hund. Viele Fische gehen sich gerade wegen ihrer unterschiedlichen Charaktere aus dem Weg, von gelegentlichen Streitereien um Revier und Paarung einmal abgesehen. Andere Fischarten pflegen dagegen persönliche Beziehungen. Guppys zum Beispiel. In ihrer Heimat, den Bergflüssen Südamerikas, lauern überall Kammbuntbarsche. Den hungrigen weicht man besser aus. Satte dagegen sind harmlos, erklärt Jens Krause:

"Um diese Information zu bekommen, schwimmen die Guppys tatsächlich an den Räuber heran. Das klingt zunächst einmal widersprüchlich, dass man so etwas macht. Die schwimmen natürlich auch seitlich oder von hinten heran, nicht von vorne, was gefährlich ist. Und die inspizieren diesen Räuber dann."

Im Wasser rund um den Barsch sammeln sich dessen Ausscheidungen. Die verraten, wie lang die letzte Mahlzeit zurückliegt und ob Guppy auf dem Speiseplan stand.

Jens Krause forscht überall, wo es Wasser und Fische gibt, tauchte im Ozean und stand stundenlang in Flüssen und Teichen. In Trinidad schaute er den flinken Guppys zu. Er konnte dem Hin und Her nur folgen, weil er die Fische mit Farbpunkten individuell markiert hatte. Nie machte sich ein einzelner, mutiger Guppy auf den Weg, um den Barsch auszuspähen. Sie ziehen zu zweit los und suchen sich den Partner sorgfältig aus, sagt Krause:

"Der richtige Partner in so einer Gefahrensituation ist eben sehr, sehr wichtig. Weil man eben an den Räuber heranschwimmt und der andere dreht ab und lässt einen alleine bei dem Räuber. Das wäre natürlich sehr nachteilig."

Kooperation braucht Vertrauen und bildet sich nur langsam aus: "Das sind im Allgemeinen ältere Weibchen, die tatsächlich sehr standorttreu sind, diese Weibchen lernen sich untereinander sehr, sehr gut kennen."

Die Männchen dagegen sind weniger ortstreu und kooperieren kaum.

In den Bergen Trinidads ist kein Fluss wie der andere. In manchen schwimmen viele gefährliche Barsche, in anderen nicht. Jens Krause untersucht gerade, ob die Guppys unter diesen Bedingungen andere soziale Netzwerke ausbilden. Spannende Fragen, die sich an kleinen Fischen viel einfacher studieren lassen als an Vögeln oder Säugetieren.

Geschäftsfisch in der Großstadt der Meere: der Putzer

Ortswechsel, von der überschaubaren Welt kleiner Flüsse hinein ins pralle Leben des Korallenriffs, sozusagen die Großstadt unter Wasser. Unzählige Arten drängen sich hier auf engstem Raum. Jeder verfolgt seine eigenen Ziele, knabbert an Korallen, knackt Muscheln, raspelt Algen oder versucht seinen Nachbarn zu verschlingen. Das ruhige Nebeneinander kann ständig in Auseinandersetzungen auf Leben und Tod umschlagen. Einen Ruhepol bilden die Putzerstationen, schließlich sind alle Fische auf Körperpflege angewiesen.

Putzen ist keine einfache Geschäftsbeziehung. Die Kunden wollen ihre Parasiten entfernt haben, aber der Putzerfisch mag eigentlich viel lieber den schützenden Schleim auf ihren Schuppen. Redouan Bshary:

"Deswegen gibt's da einen Interessenkonflikt. Und deswegen müssen die Kunden Strategien haben, um den Putzer dazu zu bringen, dass er gegen seine Präferenz frisst. Und der Putzer muss sich Strategien überlegen, wie er trotzdem so viel wie möglich sein bevorzugtes Futter eben auch fressen kann. Und durch diesen Konflikt hat sich eben alles Mögliche an interessanten Strategien evolviert."

Redouan Bshary beobachtet Putzerfische in seinen Aquarien an der Universität von Neuchâtel in der Schweiz. Vor allem aber taucht er immer wieder an tropischen Korallenriffen auf der Suche nach Kooperation und Konfrontation.

Ein Putzerfisch muss jeden Kunden individuell behandeln. Räuber erhalten perfekten Service, sonst wird der Putzer zur Mahlzeit. Ein Kunde aus der Umgebung kommt immer wieder, den kann man schon mal anknabbern. Dafür wird er beim nächsten Besuch ausgiebig massiert. Und wenn andere zusehen, wird besonders sorgfältig gearbeitet, schließlich hat ein Putzerfisch einen Ruf zu verlieren:

"Die Putzer können extrem genau ihre Servicequalität an die Umstände anpassen. Raubfisch, Friedfisch, Anwohner, Besucher, wer schaut zu, wer ist der momentane Kunde und das ist halt schon eine große Leistung, das so genau 2000 Mal am Tag zu machen."

Am Riff sucht jeder seinen Vorteil, es gibt Ränkespiele auch über Artgrenzen hinweg. Der Putzerfisch muss individuelle Beziehungen zu Hunderten von Kunden pflegen. Diese ökologischen Herausforderungen haben zu erstaunlichen geistigen Leistungen geführt:

"Wenn man mit seinem Essen oder besser gesagt mit seinem Teller kooperiert, dann muss man seine Impulsivität sehr gut im Griff haben."

Ein Schimpanse greift immer gleich zur Banane. Ein Putzerfisch kann sich dagegen zurückhalten, wenn später ein Vorteil winkt. In diesem IQ-Test der Verhaltensforscher haben Putzer also die Nase vorn. Geistige Leistungen hängen eben weniger von der Stellung im Stammbaum der Evolution ab, sondern viel mehr von den ökologischen Herausforderungen, sagt Redouan Bshary.

Und anders, als die sogenannte Machiavelli-Hypothese voraussagt, braucht es nicht unbedingt ein großes Hirn, um in der komplexen politischen Landschaft des Riffs zu bestehen. Interessant ist, dass Putzerfische ihr soziales Leben mit Hirnstrukturen organisieren, die auch bei Schimpansen das Miteinander regeln. Das Sozialleben unter Wasser lässt sich sogar mit denselben Botenstoffen manipulieren:

"Da sind eben auch Dopamin und Serotonin, das sind eben die Substanzen, die für Belohnung zuständig sind und für Emotionen. Also auch emotional sind sich erstaunlicherweise Fisch und Säugetier sehr viel ähnlicher als wir vor zehn Jahren gedacht hätten."

Und das nicht nur innerhalb der eigenen Art, sondern auch über Artgrenzen hinweg.

Kooperation über Artgrenzen hinweg: Zackenbarsch und Muräne gehen gemeinsam auf Jagd

Der Zackenbarsch ist ein Räuber, der im freien Wasser blitzschnell auf seine Beute zustößt. Verschwindet die in einer Spalte im Riff, hat er das Nachsehen. Der Barsch kann sich aber Hilfe holen bei einem anderen Räuber, einer schlangenartigen Muräne. Dazu schüttelt er seinen Kopf vor ihr hin und her, erklärt Redouan Bshary:

"Sieht also sehr gefährlich aus, sich einer Muräne so zu nähern. Aber die Muräne, wenn sie eben auch hungrig ist, dann kommt sie aus ihrem Loch raus und dann ziehen die beiden gemeinsam los durchs Riff und suchen eben nach potenzieller Beute. Die Muräne geht durch die Löcher und der Barsch schwimmt parallel dazu."

Mal fängt der Zackenbarsch die Beute, mal die Muräne. Auf längere Sicht haben beide etwas von dieser Kooperation. Die Barsche arbeiten auch nicht mit jeder Muräne zusammen, sie bevorzugen bewährte Jagdpartner. Und sie verwenden gezielt Gesten: Sie machen eine Art Kopfstand und rütteln mit den Flossen, um die Muräne auf eine Beute aufmerksam zu machen:

"An und für sich ist die Geste nutzlos, die Beute kommt nicht raus. Die Muräne sieht es und kommt zum gemeinsamen Objekt der Begierde hin."

Im Grunde ist das Rütteln so etwas wie die primitivste Form einer Sprache, die eine Kommunikation zwischen Arten ermöglicht. Die Verwendung solcher Zeichen kennt man bislang nur von Schimpansen und Raben:

"Und jetzt haben wir noch Zackenbarsch dabei. Und das ist natürlich verwunderlich. Aber man muss eben wieder festhalten, dass es für die Barsche ökologisch Sinn macht, so etwas zu können."

Die Barsch-Mutprobe

Kate Laskowski: "Hier, da sehe ich welche, die in einer Gruppe schwimmen. Und da ist ein einzelner Fisch bei der Antenne, jetzt versteckt er sich."

Am Müggelsee sind inzwischen drei Wochen vergangen. Halbzeit für das Großexperiment von Kate Laskowski. Sie schaltet die Antenne ein. Wenn ein Fisch in der Nähe ist, pingt es, seine individuelle Nummer wird registriert. Die Antenne liegt im freien Wasser, hier gibt es keine Verstecke. Perfekt positioniert für eine Barsch-Mutprobe:

"Das ist jetzt sehr wissenschaftlich. Ich gebe einen Löffel Blutwürmer ins Wasser. Die Fische lieben sie, das sind ihre Kartoffelchips, ihr absolutes Lieblingsessen, das motiviert sie wirklich."

Die dunkelrote Masse der Blutwürmer in der Dose sieht nicht sehr appetitlich aus. Im Wasser werden die kleinen Larven aber sofort unsichtbar. Die Barsche können sie riechen. Verlockend. Aber verlockend genug, um sich in die offene Zone zu wagen? Die Zeit zwischen Blutwurmfütterung und dem Ping der Antenne zeigt an, wie risikobereit ein Barsch ist:

"Das ist wohl der einfachste Verhaltenstest, den ich je gemacht habe. Jetzt ist ein Fisch direkt bei der Antenne, der muss mutig sein, aber dafür hat er jetzt auch seinen Leckerbissen."

Schwarmintelligenz: von Fischen und Ärzten

Zwei Fische pflegen eine persönliche Beziehung, drei Fische bilden einen Schwarm. Viele Fischarten leben in Schwärmen. Die Gruppe gibt Sicherheit. Im Gewimmel hat es ein Räuber schwer, sich ein Opfer auszusuchen. Außerdem gilt: Mehr Augen entdecken die Gefahr auch früher, und dann kann der Schwarm als Ganzes elegant ausweichen. Schwärme faszinieren Jens Krause, er will verstehen, wie sie sich organisieren und schickt dazu seinen Stellvertreter mitten hinein.

Der Robofisch kommt aus dem 3D-Drucker. Er gleicht einem Stichling bis auf die Flosse und wird von den echten Fischen als Ihresgleichen betrachtet. Eine Kamera oben registriert die Position aller Stichlinge im flachen Wasser des Aquariums, ein Computerprogramm bewegt den Robofisch mit einem Magneten. Mal sollen die Robofische sich einfach in den Schwarm einfügen, mal sollen sie versuchen, ihn in eine bestimmte Richtung zu drängen. Dazu reicht es nicht, einfach auf das Ziel los zu schwimmen, sonst verlässt er einfach den Schwarm:

"Der Roboterfisch muss also ein bisschen darauf eingehen, was die anderen Fische machen. Aber natürlich auch eine eigene Richtungstendenz haben. Und das Wechselspiel zwischen Eigentendenz und was in der Gruppe da ist, wie man damit umgeht, das interessiert uns in Bezug auf Gruppenentscheidungen und wie überhaupt eine Konsensentscheidung in einer Gruppe entsteht."

Ein einzelner Robofisch kann einen Schwarm nicht lenken. Die Experimente zeigen, es braucht in der Regel fünf bis zehn Prozent der Mitglieder, um die Führung zu übernehmen. Wenn ein Räuber ins Spiel kommt, sieht die Sache anders aus:

"Das sind also nicht lineare Prozesse, wo einige wenige Individuen, manchmal nur zwei, drei etwas entdecken, in diesem Fall den versteckten Räuber. Die machen dann eine anfängliche starke Richtungsänderung. Und der folgt dann fast der ganze Schwarm, weil es eben ausreicht, dass ein paar Individuen eine starke Veränderung ihres Verhaltens zeigen, um die anderen zu beeinflussen."

Der Schwarm als Ganzes kann die Gefahr nicht nur verlässlicher erkennen, er reagiert auch schneller. Jens Krause ist davon überzeugt, dass die Gesetze des Schwarms ganz allgemein gelten, völlig egal, ob er sich aus Stichlingen oder Menschen zusammensetzt. Gemeinsam mit dem theoretischen Biologen Max Wolf arbeitet er an einer Bionik des Verhaltens, bei der Strategien aus dem Tierreich helfen sollen, menschliche Entscheidungen zu verbessern. Wolf:

"Die ganze Forschungslinie hat mit Fischen angefangen, wo wir untersucht haben, können Gruppen bessere Entscheidungen treffen, als einzelne? Und dann haben wir eben festgestellt, dass es in der Tat so ist."

Fische müssen Räuber entdecken, Ärzte Tumoren. In einer aktuellen Arbeit hat Wolf auf eine riesige Datenbank von Röntgenaufnehmen, Diagnosen und Patientenschicksalen zurückgegriffen, um im Computer durchzuspielen, was ein Schwarm aus Ärzten leisten kann:

"In der Tat ist es so, dass wenn wir eine Gruppe nehmen von fünf oder sechs Medizinern, die dieses Bild beurteilen und dann ein einfaches Mehrheitswahlsystem nehmen, also dem Urteil der Mehrheit folgen, dann sind wir eben besser, systematisch besser, als selbst der beste Mediziner in dieser Gruppe."

Entscheidend ist dabei nur, wie im Ärzteschwarm die Kommunikation organisiert ist. Wenn die Meinung des Chefarztes dominiert, wird die Schwarmintelligenz ausgehebelt.

Das Barsch-Experiment geht zu Ende: Jetzt wird abgefischt und ausgewertet

"Wir fischen jetzt hier elektrisch ab."

Hier ist gerade ein dickes Kabel ins Wasser geplatscht. Am Müggelsee geht das Experiment zu Persönlichkeit und Ökosystem zu Ende. Die Barsche müssen aus den Teichen. Ein Mitarbeiter zieht einen langen Kescher durchs Wasser. Er trägt eine Gummihose, immerhin wird hier mit 220 Volt gearbeitet. Die konzentrieren sich an der Spitze der langen Stange:

"Und die Fische richten sich dann nach den Feldlinien zwischen der Katode und der Anode und schwimmen durch eine gesteuerte Muskelkontraktion zu dem Kescher hin."

"Einer fehlt noch." Nach einigem Suchen landet auch der letzte Fisch im Kescher. "Nicht vom Reiher gefressen!"

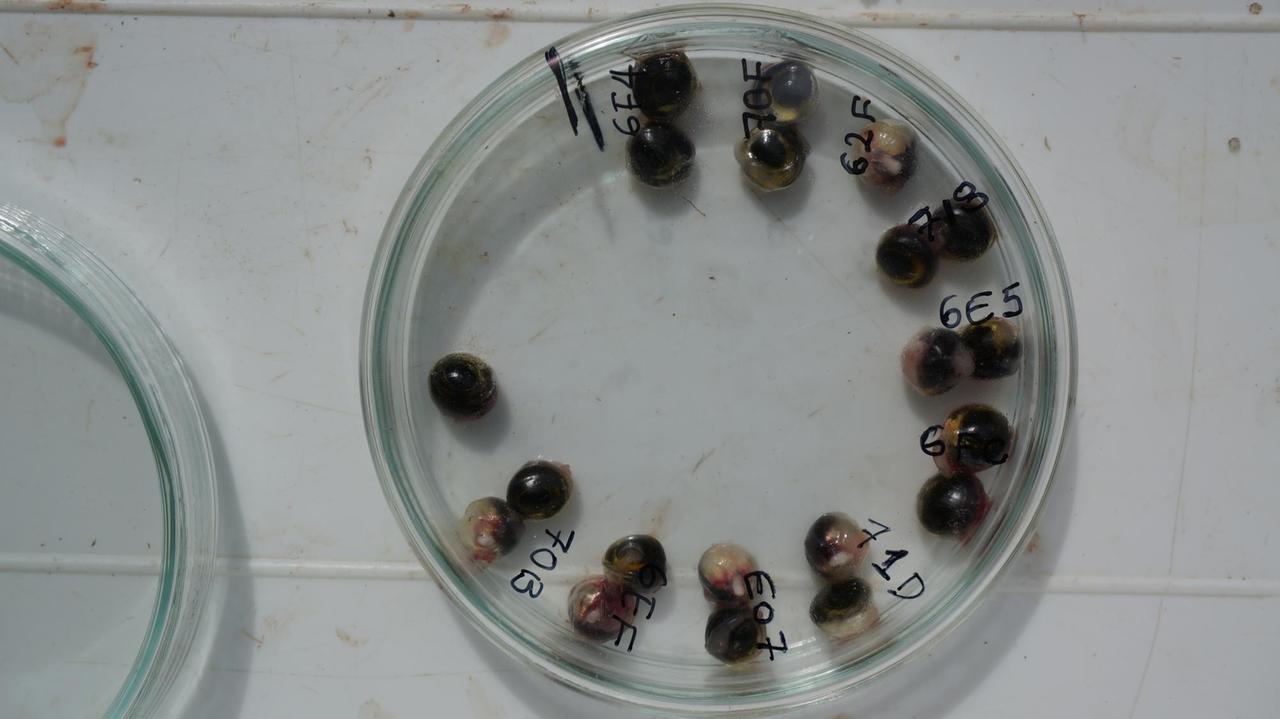

Der Fang wird frisch für die Wissenschaft zubereitet. Es geht rustikal zu, die Fische werden durch Schläge mit einem langen Nagel getötet. Dann geht es auf einen Tisch neben den Teichen. Dort wird jeder Fisch von einem ganzen Team schnell und effizient weiterverarbeitet. Kate Laskowski:

"Das ist 6FF, hier ist das Startgewicht, er hat nur zwei Gramm zugenommen. Der hier, der hat 15 Gramm zugelegt, also einigen ging es offenbar deutlich besser."

Laskowski: "Oh what is that!"

Mitarbeiter: "Richtig große weiße ..."

Laskowski: "Gross!"

Mitarbeiter: "Das sind Parasiten auf der Leber und die sind schon ziemlich ausgeprägt, deshalb ist er wohl auch schon so abgemagert."

Das Ganze wirkt wie eine Manufaktur. Fisch registrieren, weitergeben. Wiegen, weitergeben. Sezieren, weitergeben. Genau choreographiert wandern Proben von Magen, Muskel, Leber in beschriftete Glasfläschchen, Plastikgefäße und Gefrierbeutel. Sie werden Aufschluss geben über Gesundheitszustand und Speiseplan jedes einzelnen Barsches.

Am Ende präpariert eine Forscherin mit einer winzigen Schere die Augen heraus und legt sie sorgfältig in einer Schale ab. Immer zwei nebeneinander am Rand. Ich muss an die Minutenstreiche auf einem makabren Ziffernblatt denken. Kate Laskowski:

"Die Mägen und die Muskeln lassen sich einfrieren, die sehe ich mir später an, aber die Parasiten leben, deshalb muss ich die gleich analysieren."

Den Rest der Fische legt Kate Laskoswki in die Eisbox. Bei über hundert Barschen ist die schon randvoll. Arbeit für Monate.

Fische nutzen ähnliche Gehirnstrukturen wie Säugetiere zur Kommunikation

Fische sind komplexe Lebewesen, sie haben Persönlichkeit, sie leben in Gruppen, manche kommunizieren sogar über Artgrenzen hinweg. Dabei nutzen sie ähnliche Gehirnstrukturen wie Säugetiere. Fische können sogar Genuss empfinden. Redouan Bshary konnte am Riff immer wieder beobachten, wie Putzer ihre Kunden massieren:

"Und das wird also auch von den Kunden sehr geschätzt. Die fangen dann an, so orientierungslos zu treiben, können auch manchmal ins Korallenriff reintreiben. Und das beruhigt also wirklich die Nerven der Kunden."

Genau wie ein Besuch im Wellnesscenter lässt eine Putzermassage den Stresshormonpegel im Blut sinken. Trotz dieser überraschenden Befunde verklärt Redouan Bshary die Fische nicht:

"Und dann muss ich selbst als Fischforscher zugeben, dass ich schon eher nach Ausnahmen suche, dass die meisten Fische vielleicht auch gar nicht so ein komplexes Sozialverhalten haben."

Genau wie bei den Säugetieren auch gibt es eine große Bandbreite an Verhaltensformen, an geistigen Leistungen und Sozialstrukturen. Nach dem Gesetz sind Fische Wirbeltiere, die genauso geschützt oder eben nicht geschützt sind wie Säugetiere oder Vögel:

"Wir wissen jetzt eben, dass das emotionale System bei Fischen sehr, sehr ähnlich ist wie bei anderen Wirbeltieren, und dementsprechend sollte man die Diskussion neu führen. Aber wie gesagt: Essen wollen und müssen wir sie auch. Es ist eine Frage der Abwägung und deswegen gesellschaftspolitisch."

Kate Laskowski: "Ich kann es kaum glauben. Wir haben so lange geplant und vorbereitet und jetzt hat es gekappt. Ich bin überglücklich."

Am Leibniz Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei hat die Auswertung begonnen. Ein Reiher hat sich ins Experiment eingemischt. Kate Laskowski fehlen fünf Barsche, alle mit mutiger Persönlichkeit. Risikobereitschaft hat offenbar ihren Preis. Genauso wie eine zu homogene Fischgesellschaft. Wenn alle Barsche in einem Teich mutig waren, legten sie weniger Gewicht zu. Gemischte Gruppen waren erfolgreicher. Vielleicht machen sie sich gegenseitig weniger Konkurrenz.

Ein spannender Trend, auch wenn die Analyse vorläufig ist. Der Algenbewuchs ist ein letztes Mal ausgewertet, die Flohkrebse gefangen und gezählt. Kate Laskowski ist mehr als zufrieden:

"Wir haben eine Tonne Daten. Wenn die Persönlichkeit der Barsche ein ganzes Ökosystem beeinflusst. Dann wird es dieses Experiment belegen."

Es sprachen: Simone Pfennig, Thomas Lang und Susanne Reuter

Technik: Daniel Dietmann

Regie: Axel Scheibchen

Redaktion: Christiane Knoll

Produktion: Deutschlandfunk 2016

Technik: Daniel Dietmann

Regie: Axel Scheibchen

Redaktion: Christiane Knoll

Produktion: Deutschlandfunk 2016