Die Glasknochenkrankheit ist zwar selten, doch bisher gibt es keine Möglichkeit, sie zu heilen. In den meisten Fällen ist ein vererbbarer Gendefekt für diese Störung verantwortlich: Das Kollagen, wichtigster Bestandteil von Knochen und Bindegewebe, wird fehlerhaft gebildet. Die Folgen sind Knochenbrüche, langsameres Wachstum und ein instabiles Skelett. Viele Betroffene müssen im Rollstuhl sitzen. Eine Therapie mit Stammzellen kann die Folgen dieses Gendefekts jedoch lindern, wie Cecilia Götherström und ihre Kollegen vom Karolinska Institut in Stockholm zeigen konnten. Bisher wurden jedoch nur zwei Kinder behandelt:

"Einem der Kinder, das wir nach der Geburt mit Stammzellen behandelt haben, geht es besser, als wir erwartet haben. Vor der Therapie hatte das Kind etwa zwei Knochenbrüche pro Jahr. Jetzt sind seit zwei Jahren keine Brüche mehr aufgetreten und die Eltern berichten, dass das Kind längere Strecken zu Fuß zurücklegen kann, als vorher."

Das andere Kind, das die Forscher behandelt haben, starb im Alter von fünf Monaten. Die Forscher führen dies jedoch nicht auf die Behandlung zurück. Nun wollen die schwedischen Wissenschaftler die Stammzelltherapie schon im Mutterleib beginnen.

15 ungeborene Babys erhalten Stammzellen transplantiert

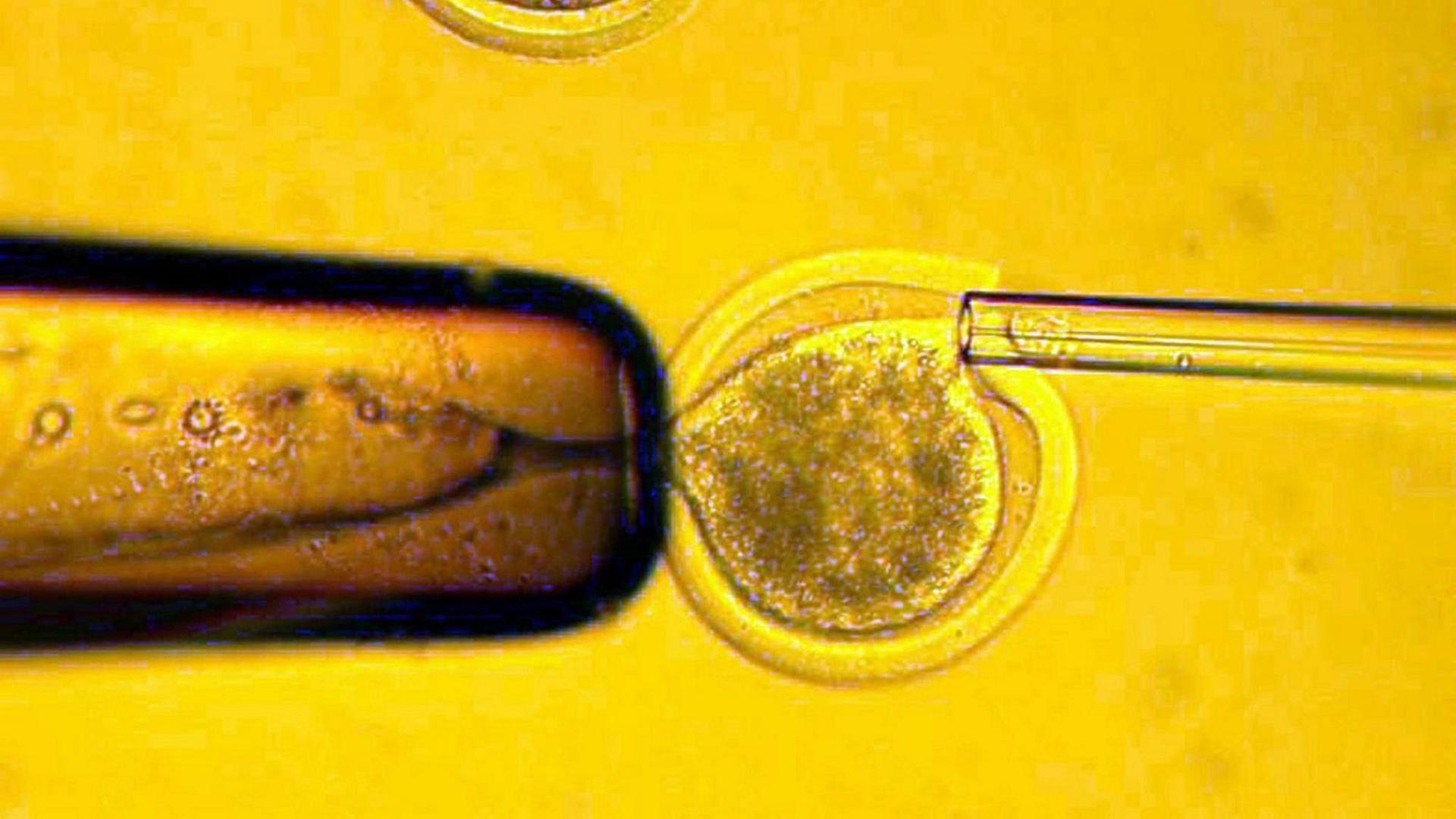

Ab Januar 2016 werden sie 15 ungeborenen Babys, bei denen der Gendefekt diagnostiziert wurde, sogenannte mesenchymale Stammzellen transplantieren, die von abgetriebenen Föten stammen. 15 weitere Kinder sollen erst nach der Geburt behandelt werden. Aus mesenchymalen Stammzellen entwickeln sich im Körper Knochen und Bindegewebe. Sie sollen in die Knochen der Feten einwandern und dort Kollagen bilden, um das Bindegewebe und die Knochen der Ungeborenen zu festigen:

"Wir denken, dass es viele Vorteile bringt, Stammzellen schon im Mutterleib zu verabreichen. Das Immunsystem Ungeborener ist noch nicht voll entwickelt, weshalb die Spenderzellen nicht so leicht abgestoßen werden können. Außerdem gehen wir davon aus, dass sich die Zellen besser im Körper verteilen, wir finden sie in allen Geweben."

Anders als sogenannte pluripotente Stammzellen können sich die verabreichten mesenchymalen Stammzellen nicht in alle Zelltypen weiterentwickeln. Daher geht Cecilia Götherström nicht davon aus, dass sich die transplantierten Stammzellen im Körper unkontrolliert vermehren und Krebs auslösen können. Diese Gefahr besteht bei Therapien mit pluripotenten Stammzellen:

"Wir haben in unseren Untersuchungen und auch in Tierversuchen keine Hinweise auf eine Krebserkrankung gefunden. Allerdings hatten wir bisher nur sehr wenige Patienten, wir können also nicht ausschließen, dass es dieses Risiko gibt. Doch die verabreichten Stammzellen verhalten sich ganz anders als pluripotente Stammzellen."

Erste größere Studie

Die Untersuchung der Schweden wird die erste sein, bei der Ungeborenen Stammzellen im Rahmen einer größeren Studie verabreicht werden. Ob die frühe Transplantation im Mutterleib den betroffenen Kindern besser hilft, als nach der Geburt muss sich aber erst noch zeigen:

"Wenn unsere Therapie funktioniert, wird das ein Durchbruch für derartige Behandlungen im Mutterleib sein. Es gibt andere Skeletterkrankungen oder Stoffwechselstörungen, bei denen Proteine falsch gebildet werden. Auch diese könnten mit einer Stammzelltherapie behandelt werden, wenn unsere Methode sich als sicher und effektiv erweist."

Dass es durch die Behandlung zu einer Fehlgeburt kommen kann, befürchtet Cecilia Götherström nicht. Das Risiko sei vergleichbar mit einer Fruchtwasseruntersuchung, bei der es in einem von 100 Fällen zu einem vorzeitigen Abbruch der Schwangerschaft kommt.