Tali Kimchi ist wie jeden Morgen auf dem Weg in ihr Labor. Im Unterschoss des Weizmanns Instituts in Rehovot will die israelische Neurologin Antworten auf die grundlegenden Fragen des Verhaltens finden.

"Wir untersuchen soziales Verhalten. Themen sind Geschlechtsunterschiede und Fortpflanzung und wie das alles vom Gehirn gesteuert wird."

Wer das Labor betreten will, muss zunächst durch eine Schleuse gehen. Erst wenn eine Tür geschlossen ist, kann die nächste geöffnet werden. Der weiße Durchgangsraum wirkt kahl. Tali Kimchi hat sich auf Mäuse und deren Fortpflanzungsverhalten spezialisiert.

"Das betrifft Aggressivität und Sexualität. Wir gehen davon aus, dass es da Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Dieses geschlechtsspezifische Verhalten ist vermutlich angeboren und wir wollen herausfinden, wie das vom Gehirn gesteuert wird.

Weibchen sind "komplexer"

Die geschlechtsspezifischen Verhaltensmechanismen werden im Säugetiergehirn gesteuert, also müssen sie auch dort zu finden sein, vermutet die israelische Forscherin. Die Schleuse ist ein kleiner Flur, von dem einige Räume abgehen. Im hinteren Zimmer fließen alle Daten zusammen, die im Experimentierraum erhoben werden.

"Wir schauen uns zwar auch das Verhalten der Männchen an, aber uns interessieren eher die Weibchen. Denn deren Verhalten ist viel komplizierter, weil die Hormone eine größere Rolle spielen, etwa beim weiblichen Zyklus."

Dennoch benötigt sie männliche Tiere zum Vergleich. Im Untersuchungsraum ist es leiser, zudem dunkel - die Versuchstiere sollen nicht durch äußere Einflüsse gestört werden. Tali Kimchi zeigt auf einen der beiden Versuchstrakts: Ein vier Quadratmeter großer Plexiglasquader, am Boden Kleintierstreu, es gibt viele Verstecke.

Alle Mäuse tragen einen RFID-Chip unter der Haut. Diese funken permanent Signale; die Laufwege der Tiere werden zudem von Kameras aufgezeichnet.

"Um die riesigen Datenmengen zu verarbeiten, haben wir bestimmte Algorithmen entwickelt, die die Position und das Verhalten analysieren. Wir wissen also nicht nur, nur wo eine Maus ist, sondern auch, ob sie sich versteckt, ob sie schläft, frisst oder trinkt und auch, ob sie den Kontakt zu Artgenossen meidet und Abstand hält."

Kein sozial ungewöhnliches Verhalten

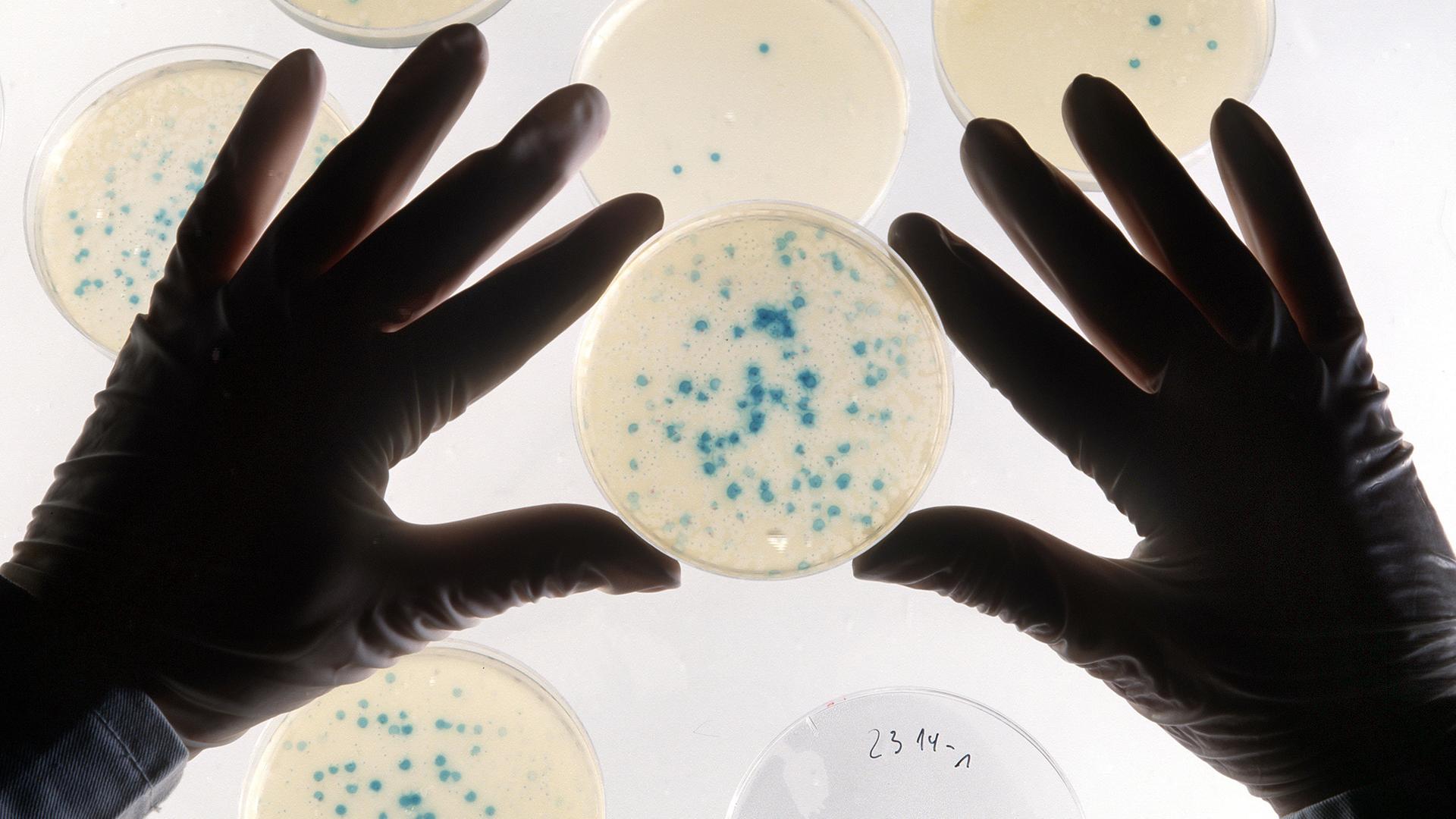

Einige der Tiere haben die Forscher genetisch verändert. Bei einer gerade beendeten Studie hatten sie sogenannte Autismusmäuse - Tiere, die ähnlich wie an dieser Krankheit leidende Menschen bestimmte soziale Verhaltensauffälligkeiten zeigen - mit Stammzellen gesunder Artgenossen behandelt. Mit Erfolg, so Tali Kimchi. Die Mäuse zeigten nach der Therapie kein sozial ungewöhnliches Verhalten wie noch vor der Behandlung. Jedoch müssten weitere Experimente zeigen, ob eine Therapie auch langfristig hilft. Erst dann könne darüber nachgedacht werden, ob dies ein möglicher Ansatz auch beim Menschen sein könnte. Derweil laufen auch andere Experimente.

"Wir untersuchen gerade viele Botenstoffe im Gehirn, etwa Oxytocin. Dieses sogenannte Kuschelhormon steuert viele Verhaltensbereiche, etwa die Brutpflege. Mithilfe der Genetik verändern wir Zusammensetzung und Menge dieses Hormons und schauen, wie sich das Verhalten dann ändert."

Bei einer kürzlich im Fachblatt NATURE veröffentlichten Studie konnten Tali Kimchi und ihre Kollegen erstmals darlegen, dass es im Hypothalamus entgegen bisheriger Vermutungen geschlechtsspezifische Kontrollzyklen gibt. Diese steuern bei weiblichen Tieren die Ausschüttung von Oxytocin und kontrollieren damit das Brutpflegeverhalten. Diese Erkenntnisse bringen die Neurowissenschaftler einen weiteren Schritt voran, um die Grundlagen des sozialen Verhaltens besser zu verstehen.