Die letzte Bar für freie Liebe

16:37 Minuten

Von Maria Caroline Wölfle · 11.12.2017

Die kleine Bar "Video" ist etwas Besonderes im von religiösen Hardlinern bestimmten Jerusalem. Hier tanzen, trinken und flirten viele Menschen miteinander, egal ob hetero- oder homosexuell, egal ob Jude oder Muslim. Ungefährdet ist die Bar aber nicht.

"Egal wer du bist, im 'Video' kannst du einfach sein. Es macht keinen Unterschied, ob du Jude bist, Christ oder was auch immer. Hier akzeptieren dich alle so, wie du bist. Und das ist der Punkt."

Issa nimmt einen Schluck von seinem Bier und dreht sich wieder zu seinen Freunden. Er ist der Einzige, der ohne Zögern ins Mikrofon spricht. Die anderen schütteln den Kopf und schauen weg, wenn sie angesprochen werden. Sie wollen nicht darüber reden, wer sie sind. Auch Issa heißt anders. Er ist Palästinenser und lebt in Ost-Jerusalem. Issa ist außerdem schwul und er kommt regelmäßig hierher: ins "Video", der einzigen Bar für Homosexuelle in Jerusalem.

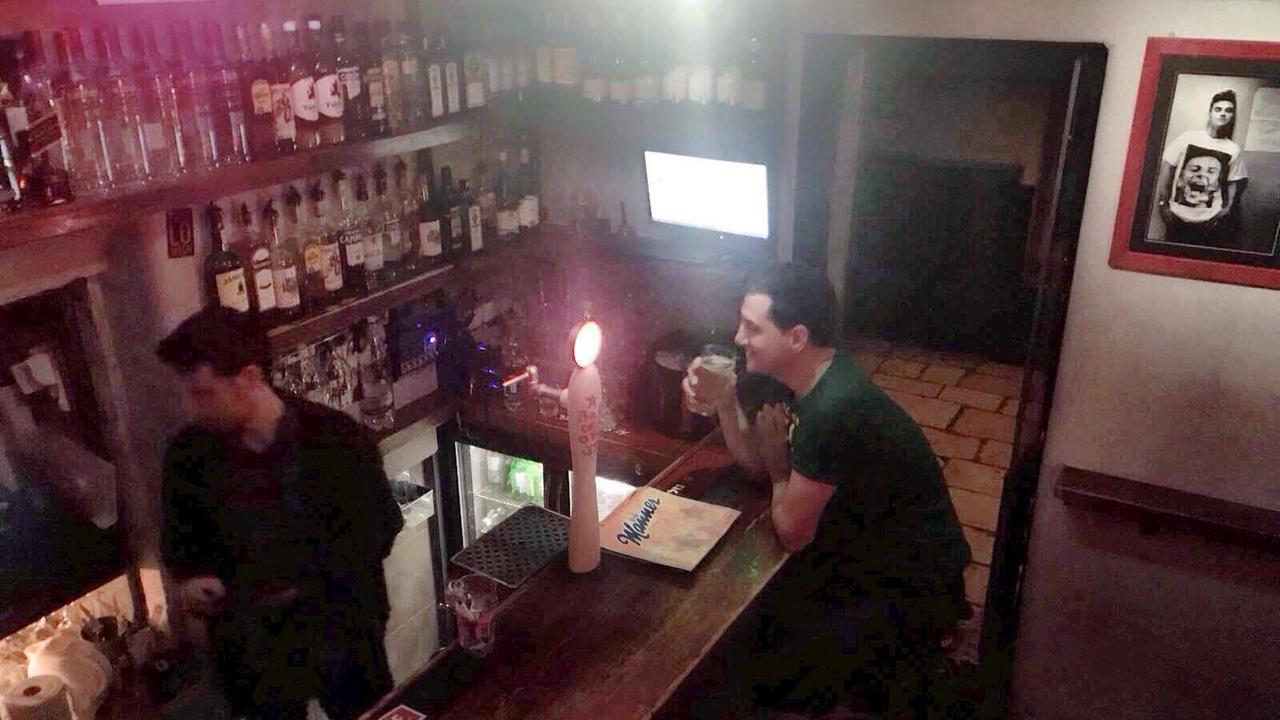

Ein Blick auf die Bar des "Video" in Jerusalem.© Maria Caroline Wölfle

Jerusalem wird zunehmend homophob

Israel gilt weltweit als fortschrittlich im Umgang mit Homosexualität, Tel Aviv als Oase für Schwule und Lesben im Nahen Osten. In Jerusalem ist das anders. Hier bestimmen noch immer in weiten Teilen Menschen den Alltag, die ihre Religion sehr dogmatisch auslegen – sowohl im muslimischen Osten als auch im jüdischen Westen der Stadt.

"Es ist echt schwierig, hier schwul zu sein. Die Leute sind konservativ und die meisten sind religiös. Und in der Religion ist es verboten, so zu sein."

Wenn Issa durch Ost-Jerusalem läuft, hat er oft Angst. Er gibt dann vor, heterosexuell zu sein, verändert seinen Gang und trifft sich nicht mit Freunden aus der Community. Im "Video" erzählen viele ähnliche Geschichten. Maayan zum Beispiel. Sie ist bi-sexuell.

"Meine Familie ist sehr religiös. Ich würde ihnen niemals davon erzählen. Sie akzeptieren das nicht."

Also trifft sich Maayan mit ihren Freunden im Videopub. Es ist ein Ort, an dem sich alle mischen. Palästinenser treffen auf jüdische Israelis, hier sind Schwule, Lesben, Transsexuelle aber auch Heteros. Säkulare und immer wieder auch ultraorthodoxe Juden. Für alle ist der Pub ein Zufluchtsort. Viele können nur hier ausleben, was sie im Alltag verbergen: die Art und Weise, wie sie lieben und Sex haben wollen.

Ein Name an der Bar wäre zu gefährlich

Das "Video" liegt versteckt in einer Seitenstraße. Keine fünf Gehminuten entfernt ist Mea Shearim, der bekannteste ultraorthodoxe Stadtteil Jerusalems.

Ultraorthodoxe Juden im Viertel Mea Shearim bereiten sich auf das Sukkotfest vor.© epa

Der Eingang der Bar ist nicht zu sehen und kein Name steht an der Tür. Das ist Absicht. In eine andere Bar für Homosexuelle flog vor ein paar Jahren ein Molotowcocktail. Hass oder Abneigung gegen Schwule und Lesben zeigen sich in Jerusalem immer wieder durch Gewalt – verbale wie physische. Avi Goldberger ist einer der Besitzer des Pubs. Sie scheuen zu viel Aufmerksamkeit.

"Jerusalem ist noch nicht so weit, einen Ort wie das 'Video' auf einer Hauptstraße zu haben. Ich denke, die Community der Homosexuellen befindet sich in Jerusalem in einem Kampf. Sie ist in einem politischen Kampf darum, hier anerkannt zu werden."

Tödliches Attentat vor zwei Jahren auf Homosexuelle

Besonders tragisch war das Attentat während der Gay Pride-Parade in Jerusalem 2015. Der ultraorthodoxe Jude Yishai Schlissel stach damals sechs Menschen nieder. Eine 16-Jährige starb an ihren Wunden.

Bei dem Angriff eines ultraorthodoxen Juden 2015 bei der Gay-Pride-Parade in Jerusalem gab es sechs Verletzte und eine Tote.© picture alliance / EPA / Atef Safadi

Tragisch war der Vorfall auch deshalb, weil Schlissel erst drei Wochen zuvor aus dem Gefängnis entlassen wurde. Er hatte schon 2005 genau das Gleiche getan: Auf Menschen eingestochen, weil sie nicht seinen religiösen Vorstellungen entsprachen. Er habe Gottes Wille ausgeführt, soll Schlissel laut Medienberichten der Polizei gesagt haben. Nun sitzt er wieder im Gefängnis, die Strafe dieses Mal: lebenslänglich.

Schlissel gehört einer Minderheit an, auch unter den extrem Religiösen in Jerusalem. Obgleich viele seine Meinung teilen mögen, würden die wenigsten zum Messer greifen. Viele attackieren Homosexuelle aber verbal. Zum Beispiel vor der Gay Pride-Parade in Jerusalem im August. Benzi Gopstein, ein homophober Aktivist, hetzt in einem Video im Internet.

"Es gibt keinen Grund, in den Straßen der Stadt herumzustolzieren und zu sagen: Wir sind pervers. Man muss nicht stolz darauf sein, seiner Lust nicht widerstehen zu können. Wenn ihr ein Problem habt, setzen wir uns gerne mit euch zusammen und schauen, wie wir euch helfen können, eurer Lust zu widerstehen."

Benzi Gopstein ist der Gründer und Anführer von Lehava, einer national-religiösen und rassistischen Organisation. Die Mitglieder protestieren zum Beispiel gegen Hochzeiten jüdischer Frauen mit palästinensischen Männern. Oder sie rufen zu Gewalt auf und hetzen gegen Homosexuelle. All das geschieht laut Lehava, um das jüdische Erbe und die jüdische Nation vor Schaden zu bewahren. Warum Homosexualität ihrer Meinung nach Schaden anrichtet, wollen allerdings weder Gopstein noch andere Lehava-Mitglieder beantworten. Ein geführtes Interview zogen sie wieder zurück.

Die Leute von Lehava sind aber nicht die einzigen, die sich offen homophob äußern. In der israelischen Öffentlichkeit fällt Shmuel Eliyahu auf. Er ist der Rabbiner von Safed, einer Stadt im Norden Israels, und gehört dem Oberrabinat an. Dem israelischen Militärradio sagte Shmuel Eliyahu im Sommer, man werde nicht zulassen, dass Israel zu einem "LGBTistan" wird – einem Land, in dem Homo-, Bi-, und Transsexuelle Rechte haben. Auch gegen das Adoptionsrecht für schwule und lesbische Paare poltert er regelmäßig. Homosexualität ist für den Rabbiner krank und abnormal. Auf eine Interviewanfrage reagiert Shmuel Eliyahu nicht. Was er in den Videos auf seiner Facebookseite sagt, ist aber eindeutig.

"Homosexuelle und einige Leute in den Medien wollen uns überzeugen, dass offen homosexuell zu sein okay und normal ist. Aber das ist gegen unsere Natur und Gott sagt sehr deutlich, dass es falsch ist. Gott nutzt ein einfaches aber hartes Wort: Abscheu. Es ist nicht normal und nicht gesund und wir sollten die Leute sofort erziehen. Das Problem ist, dass Homosexuelle und manche Medien versuchen, uns den Mund zu verbieten und nicht zu sagen, was wir denken und was Gott denkt."

Der Rabbiner Shmuel Eliyahu und Lehava-Anführer Benzi Gopstein gehören einer extremen religiösen Minderheit an, die anderen ihre Lebensweise diktieren will. Sie sind relativ wenige in Israel, aber sehr laut und aktiv - vor allem im Internet. Und ihre homophobe Hetze bleibt nicht ohne Folgen.

Nach der tödlichen Messerstecherei des ultraorthodoxen Yishai Schlissel vor zwei Jahren, war die Gay Pride Parade in Jerusalem in diesem Jahr abgeriegelt wie ein G20-Gipfel. Hunderte Polizisten, dazu Tausende Teilnehmer und weitaus weniger Gegendemonstranten. Noch geht es bei solchen Veranstaltungen bunt zu.

34 Prozent ultraorthodoxe Juden, Säkulare ziehen weg

In Jerusalem leben die unterschiedlichsten Menschen: Muslima mit und ohne Kopftuch, junge Leute mit Dreadlocks, in Miniröcken oder langen Hosen. Tausende Touristen besuchen die Stadt.

Ein Trödelmarkt in Jerusalem.© Maria Caroline Wölfle

Vor allem aber leben hier Männer mit langen schwarzen Mänteln und Hüten, Frauen, die ihre Haare bedecken und Kleidung tragen, die mindestens bis über Knie und Ellbogen reicht. Sie sind ultraorthodoxe Juden, auch Haredi genannt. Manch einer spricht von einer "Haredisierung" der Stadt. Das führt zu Konflikten, erklärt Yair Assaf-Shapira. Er ist Wissenschaftler am Jerusalem Institut für Politik-Forschung.

"Ich denke, da besteht ein Konflikt vor allem zwischen der ultraorthodoxen und der nicht ultraorthodoxen Bevölkerung. Wenn die Leute sagen, Jerusalem wird immer religiöser, meinen sie, dass die Stadt immer ultraorthodoxer wird."

Tatsächlich steigt die Zahl der ultraorthodoxen jüdischen Bevölkerung. Laut dem zentralen israelischen Statistikbüro machen sie inzwischen 34 Prozent der Einwohner Jerusalems aus. Im Vergleich dazu sind es in ganz Israel mit zehn Prozent deutlich weniger, wobei auch diese Zahl steigt. Die Säkularen dagegen werden immer weniger. In Jerusalem machen sie nur noch 20 Prozent aus. Die Restlichen schweben irgendwo dazwischen und haben Angst, dass die Ultraorthodoxen irgendwann die Stadt übernehmen. Dann gäbe es kaum noch Angebote für Säkulare – keine offenen Cafés mehr am Shabbat oder keine Gay-Pride-Parade. Diese Aussicht sorgt dafür, dass mehr Menschen wegziehen aus Jerusalem als hinziehen, erklärt Wissenschaftler Assaf-Shapira.

"Es ist die Atmosphäre in ihrer Nachbarschaft, in der Stadt und im Stadtzentrum insgesamt. Sie schauen aus dem Fenster, laufen die Straßen entlang und haben das Gefühl, dass es immer weniger ihre Nachbarschaft ist, wie sie sie kennen."

Jerusalem ist die ärmste Stadt Israels

Der Konflikt zwischen den Haredi und der restlichen Bevölkerung in Jerusalem besteht auch darin, dass ultraorthodoxe Juden häufig nicht arbeiten, sondern vom Staat leben. Auch deshalb ist Jerusalem – die Stadt der drei Weltreligionen – die ärmste Stadt Israels. Nicht arbeiten bedeutet für viele Haredi auch gewollte Abgrenzung von der restlichen Gesellschaft, einige scheren da inzwischen aus:

"Die ultraorthodoxe Bevölkerung tritt langsam in den Arbeitsmarkt ein, in die höhere Bildung. Frauen zuerst, dann Männer. Ich denke, es gibt momentan zwei Trends in Jerusalem. Der eine ist die Separation innerhalb der Bevölkerung. Und dann gibt es einen der Integration der Haredi in die Gesamtgesellschaft. Diese beiden Trends finden gleichzeitig statt und die Zukunft der Stadt hängt davon ab, welcher schneller voranschreitet."

Je mehr Haredi in Jerusalem leben, desto schwieriger wird das Leben für Säkulare und Homosexuelle. Das glauben viele. Aber es muss nicht so sein, es gibt noch einen anderen Trend in Jerusalem. Manche wollen Religion und Sexualität vereinen.

Judentum und LGBT-Community zusammen führen

Sarah Weil sitzt im Nocturno, einem Café im Zentrum von Jerusalem. Sie lehnt nach vorne gebeugt auf dem Tisch, spricht offen und sehr direkt.

"Als ich 14 war habe ich mich als lesbisch geoutet. Und dann, mit 21, habe ich angefangen, das zu verheimlichen. Ich wollte in einer jüdischen religiösen Umgebung leben, die Tora studieren und an der Kultur teilhaben. Ich wusste intuitiv, dass ich dabei nicht homosexuell sein konnte, dass das nicht akzeptiert würde."

Sarah Weil ist in einer säkularen Familie in den USA aufgewachsen und wusste früh, dass sie Frauen liebt. Als junge Erwachsene wollte sie mehr über ihre Religion lernen. Sie ging nach Jerusalem. Dort nahm sie an einem Seminar für ultraorthodoxe jüdische Frauen teil. Die Kultur und der feste Glaube faszinierten und inspirierten sie. Sie wurde selbst ultra-orthodox und lebte ein paar Jahre lang in dieser religiösen Welt. Damals unterdrückte sie ihre Homosexualität. Dann kam der Moment, an dem sie das nicht mehr konnte.

"Ich stand vor einer unmöglichen Entscheidung. Da waren zwei Wahrheiten und meine Umgebung sagte mir, dass sie sich widersprechen. Die eine ist meine lesbische Identität. Egal, wie oft ich gebetet habe, sie ging einfach nicht weg. Genauso wie meine Beziehung zu Gott und meine Verbindung zum jüdischen Volk und zu Israel. Das ist auch eine Wahrheit."

Religion oder Sexualität – Sarah Weil wollte sich nicht zwischen diesen beiden Teilen ihrer Identität entscheiden. Sie entschied sich, die beiden stattdessen zu vereinen und Orte für Homosexuelle in Jerusalem zu schaffen, die auch mit jüdischen Werten und Traditionen im Einklang stehen. 2011 gründete sie für die LGBT-Community die Organisation "The Women’s Gathering" - "Das Zusammenkommen der Frauen" und nun "Shabbat Shelach".

"Viele in der LGBT-Community denken, dass die Religion uns nicht will. Wir haben das Gefühl, dass es keinen Platz für uns gibt. Also tendieren viele von uns dazu, genau so über Religion zu denken, sie nicht zu wollen. Der Punkt von Shabbat Shelach ist zu sagen, dass der Shabbat auch zu dir gehört. Als Jude ist es dein Erbe und es wartet darauf, dass du dich ihm annimmst."

Shabbat Shelach hat viel Zulauf, besonders von Menschen, die religiös sind und homosexuell. Sie finden hier den Mut, beides zu sein und sich gegen die gängige Annahme zu richten, dass sie sich für eins entscheiden müssen. Weils Arbeit trägt auch dazu bei, dass Homosexualität in einigen Familien in ein anderes Licht rückt. Wer Familienmitglieder hat, die offen zu ihrem Anderssein stehen, überdenkt eher die eigene Haltung. Sarah Weil kämpft seit Jahren für Akzeptanz und gegen die Hetze von Leuten wie Benzi Gopstein - dem nationalreligiösen Aktivisten oder Shmuel Eliyahu – dem Rabbiner. Sie hat ein Thema auf die Tagesordnung gesetzt, das gerade in Jerusalem wichtig ist, und sie hat Erfolg damit. LGBT und Religion waren dieses Jahr auch das Thema der Gay Pride-Parade.

Viele Schwule, Lesben und Transgender-Menschen haben in Jerusalem trotzdem noch Angst, Hand in Hand durch die Straßen zu gehen oder bestimmte Stadtteile zu betreten. Das gilt für den jüdischen Westen genauso wie für den arabischen Osten der Stadt. Viele ziehen deshalb nach Tel Aviv, wo das Leben einfacher ist. Manche bleiben aber auch, so wie Sarah Weil, und kämpfen dafür, sich in ihrer Stadt frei bewegen zu können.

"Ich möchte offen und stolz so leben, wie ich bin. Als eine lesbische Frau und als religiöse Jüdin."

Alternativen für Homosexuelle: Tel Aviv, Ausland, Video

Zurück im Videopub von Jerusalem: Issa lacht mit seinen Freunden, holt sich sein nächstes Bier. Die schwarzen Haare hat er kurz geschoren, trägt Jeans und T-Shirt, die Hüfte leicht zur Seite geschoben, der linke Zeigefinger fuchtelt durch die Luft. In Ost-Jerusalem – dem arabischen Teil - gibt es offene Initiativen wie die von Sarah Weil nicht.

"Wir haben eine große LGBT-Community. Aber die meisten verstecken sich, wegen ihrer Familie und der Gesellschaft. Die würden sie umbringen oder zumindest rauswerfen."

Wollen sie offen leben, haben Palästinenser deshalb nur zwei Möglichkeiten, erzählt Issa noch: Nach Tel Aviv gehen oder ins Ausland. Viele tun das und viele tun es nicht. Weil sie an ihrer Heimat hängen, an Freunden und Familie. Also kommen sie stattdessen ins Video.

"Hierher zu kommen ist ein bisschen wie Freiheit. Ich tue dann nicht mehr so, als wäre ich jemand anderes."