Ralf Krauter: Was läuft eigentlich im Gehirn von Klassik- und Jazz-Pianisten ab, während die musizieren? Und kann man, wenn die ein und dasselbe Stück spielen, allein anhand der Hirnaktivität ablesen, in welchem Genre sie sich eher zuhause fühlen? Ja, man kann. Denn die Gehirne von Jazz- und Klassik-Pianisten ticken unterschiedlich. Experimentell nachgewiesen hat das jetzt ein Team um Dr. Daniela Sammler, die am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig forscht. Im Gespräch mit Ralf Krauter erklärt sie, wie sie vorgegangen ist, um den Musikern während des Klavierspielens beim Denken zuzuschauen.

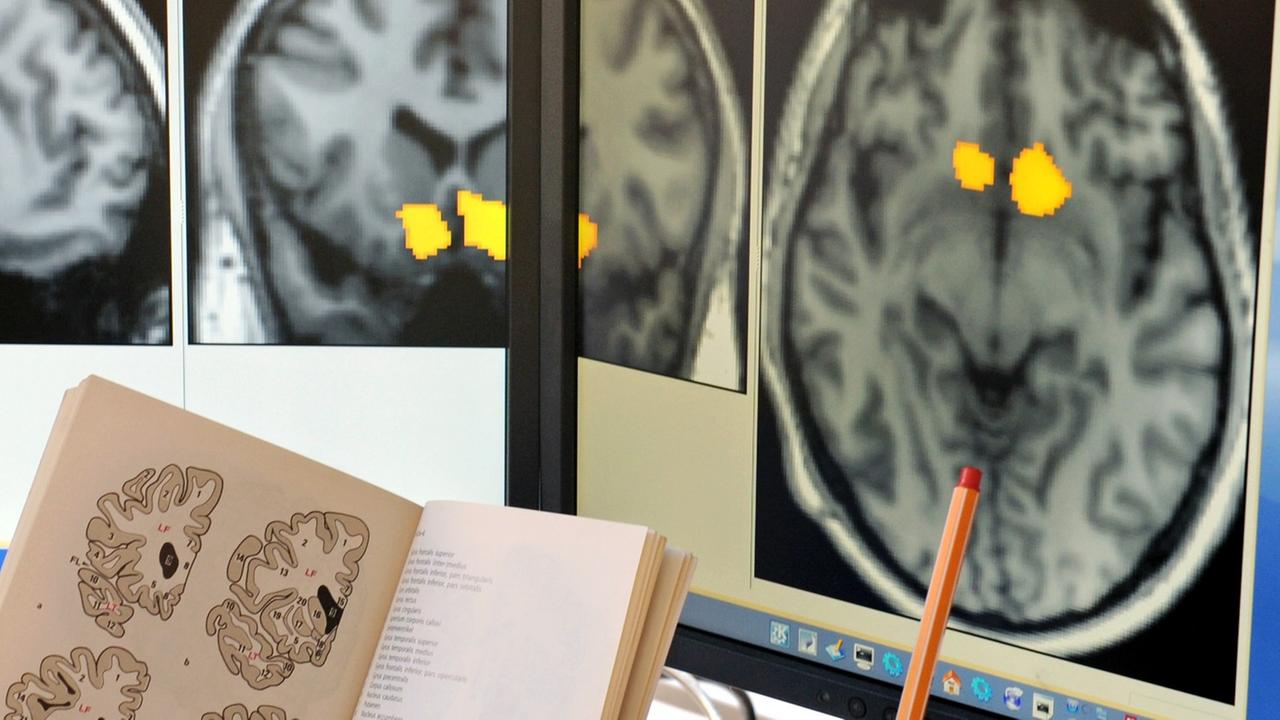

Daniela Sammler: Unsere Pianisten kamen ins Labor am Max-Planck-Institut in Leipzig und haben eine Kappe aufbekommen, in der kleine Sensoren eingelassen sind, sogenannte Elektroden, die die Hirnströme in Echtzeit messen. Diese Kappe haben die Pianisten getragen, während sie am Klavier saßen und Musikstücke gespielt haben. Diese Musikstücke waren nicht wie üblicherweise in Noten präsentiert, sondern die Pianisten haben auf dem Bildschirm die Hand eines Pianisten gesehen, der Klavier spielte, und sollten diese Bewegungen nachspielen auf dem eigenen Klavier.

"Pianisten stellen sich den Ton einfach vor"

Krauter: Sie sollten also Bewegungen imitieren, haben aber gar nicht genau gehört, wie das klingen würde, was sie da gerade spielen?

Sammler: Richtig. Den Ton haben wir ausgeschaltet, einfach aus einer simplen technischen Begründung heraus. Die Hirnströme, die wir abmessen, sind immer Summenpotenziale von allen Aktivitäten und Prozessen, die im Gehirn gerade passieren. Uns interessierten ganz besonders die Prozesse, die die Handbewegungen steuern. Die würden aber überlagert sein durch die Hirnströme, die mit dem Hören zu tun haben. Die wollten wir in dem Moment nicht sehen, also haben wir den Ton ausgeschaltet. Das macht einem Pianisten nichts, besonders nicht den Pianisten auf dem Level, wie wir sie getestet haben, sehr professionelle Pianisten. Die stellen sich den Ton einfach vor.

Krauter: Sie hatten 30 Pianisten eingeladen, von denen, wenn ich es recht weiß, jeweils 15 sozusagen primär einer bestimmten Stilrichtung, nämlich entweder dem Jazz oder der Klassik zuzuordnen waren. Kann man das Ergebnis Ihrer Studie so zusammenfassen, dass die Hirnaktivität Ihnen letztlich verrät, auf welche Form der Musik ein Pianist spezialisiert ist?

Sammler: Das kann man so sagen. Im Prinzip haben die Hirnströme der Jazzpianisten eine andere Form gehabt als die Hirnströme der klassischen Pianisten, wenn es darum ging, ganz bestimmte Harmonien zu spielen oder ganz bestimmte Fingersätze zu imitieren.

Klassische Pianisten stören sich mehr an Harmoniefehlern als Jazzer

Krauter: Wie genau manifestiert sich diese stilistische Präferenz, ob also jemand lieber Jazz oder lieber Klassik spielt, konkret in der Hirnaktivität?

Sammler: Unsere Pianisten hatten die abstruse Aufgabe, Fehler zu spielen, also entweder harmonische Fehler oder Fingersatzfehler. Und Jazzpianisten, die sehr trainiert darauf sind, Harmonien selbst zu erfinden, Harmonien kreativ zu verändern, diese Pianisten hatten weniger Schwierigkeiten, sagen wir so, mit diesen Harmoniefehlern umzugehen. Ein Jazz-Pianist hat also den Harmoniefehler gesehen und hat den sofort umgesetzt, sehr viel früher als ein klassischer Pianist, der sich da mehr dran gestört hat, sagen wir so.

Krauter: Was damit zu erklären wäre, dass der klassische Pianist sich sonst mehr darauf konzentriert, wie er eine bestimmte Note spielt, während der Jazzer dann eher noch schnell überlegen muss, was spiele ich denn jetzt eigentlich, weil er improvisiert?

Sammler: Exakt. Genau so kann man es zusammenfassen. Der klassische Pianist ist darauf aus, Noten, die von einem Komponisten vorgegeben sind, besonders ausdrucksstark und gefühlvoll, persönlich charakteristisch zu präsentieren, wo es zum Beispiel sehr auf den Fingersatz ankommt, weniger darauf, Harmonien selbst kreativ zu verändern.

"Dieselben Schaltkreise, aber unterschiedlich gewichtet"

Krauter: Keith Jarrett, ein ganz berühmter Pianist und Grenzgänger zwischen Klassik und Jazz, hat auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, bei einem Konzert sowohl Jazz als auch Klassik zu spielen, mal geantwortet: Nein, das wäre Wahnsinn und praktisch nicht machbar, weil das Gehirn für beide Stilrichtungen auf unterschiedliche Schaltkreise zurückgreift. Haben Sie jetzt sozusagen wissenschaftlich untermauert, was jeder Profi und vielleicht auch ambitionierte Hobbymusiker eh schon gewusst oder erfahren hat?

Sammler: Wir haben gefunden, im Prinzip sind es dieselben Schaltkreise, aber die sind unterschiedlich gewichtet. Also, auf unterschiedliche Aspekte dieser Schaltkreise geht mehr oder weniger Strom, je nachdem, was für eine klassische oder Jazz-Ausbildung man hat. Das könnte natürlich sein, dass das professionellen Jazz- und Klassikspielern schon bekannt ist. Wir können es nur jetzt erstmals auch wirklich zeigen, statistisch und schwarz auf weiß.

Krauter: Worin besteht der Mehrwert dieser Studie, jetzt mal abseits der freudigen Erkenntnis der Grundlagenforschung? Was könnte daraus jetzt folgen?

Sammler: Man könnte sich zum Beispiel überlegen, was für Konsequenzen es auf unser Gehirn hat und auch auf unser Handeln und Wahrnehmen dieser Welt, auf welche Art man bestimmte Dinge trainiert. Das könnte zum Beispiel Einfluss nehmen auf die Pädagogik. Auf welche Aspekte man zum Beispiel beim Lernen einer Sprache besonders Wert legt, woraufhin sich das Gehirn unterschiedlich spezialisiert und man vielleicht auch für unterschiedliche Anforderungen der Umwelt besser vorbereitet ist. Der Jazz-Pianist für ein Jazzstück zur Improvisation, der klassische Pianist für eine besonders ausdrucksstarke Interpretation eines Stückes. Genauso könnte man das auch auf Sprache oder Sport oder andere Trainingsformen übertragen.

"Man hat die Bergkletterer und man hat die Sprinter"

Krauter: Das heißt, man würde sich komplexere Trainings- oder Übungsstrategien überlegen, die verschiedene dieser Stilparameter ansprechen?

Sammler: Zum Beispiel. Ich vergleiche es manchmal mit Radrennfahrern bei der Tour de France: Man hat die Bergkletterer und man hat die Sprinter. Das sind beides sehr gute Radfahrer, die aber für unterschiedliche Anforderungen ausgelegt sind, unterschiedliche Muskelgruppen trainiert haben und dann auch unterschiedliche Trikots tragen in unterschiedlichen Farben am Ende. Und ähnlich ist das auch im Jazz und in der Klassik.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.