Dann dieser Satz, in der 13. Schwangerschaftswoche, im Türrahmen zwischen Flur und Wohnzimmer: "Ich habe leider kein komplett unauffälliges Ergebnis für Sie." Ich: "Was heißt das?" Sie schwieg.

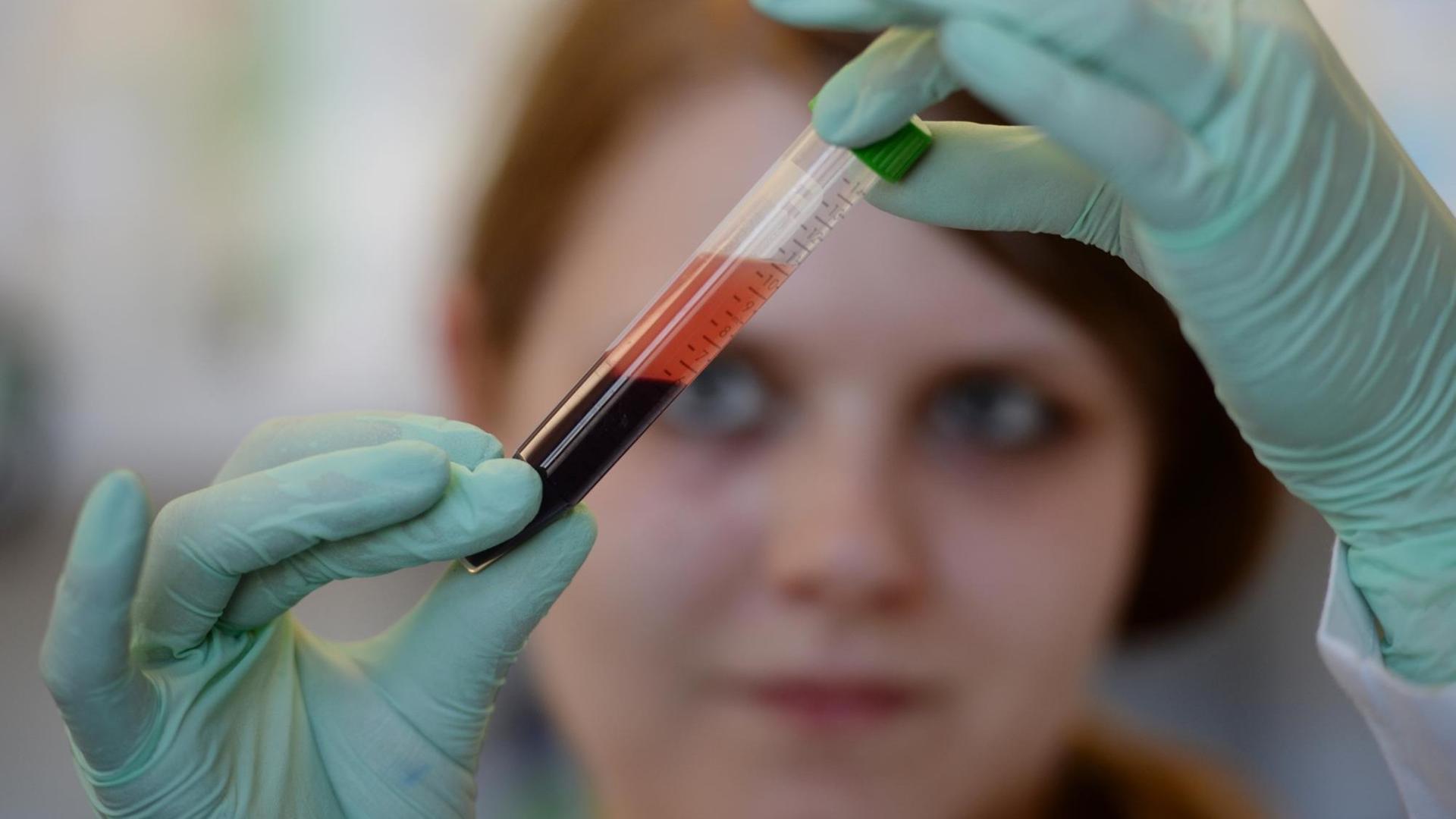

"Bitte sagen Sie es schnell." - "Trisomie 21." - Mein erster Gedanke: Marja darf leben. Es ist nicht Trisomie 13 oder 18, keine Chromosomenstörung, bei der einem die Kinder meist wenige Tage oder Monate nach der Geburt wegsterben. Nur deshalb hatte ich diesen neuen Bluttest, der nach Veränderungen im kindlichen Erbgut sucht, überhaupt gemacht. Bei Trisomie 13 oder 18 hätte ich abgetrieben. Ich hätte es nicht ausgehalten, neun Monate lang ein Kind in mir zu tragen, um es dann zu begraben.

"Bitte sagen Sie es schnell." - "Trisomie 21." - Mein erster Gedanke: Marja darf leben. Es ist nicht Trisomie 13 oder 18, keine Chromosomenstörung, bei der einem die Kinder meist wenige Tage oder Monate nach der Geburt wegsterben. Nur deshalb hatte ich diesen neuen Bluttest, der nach Veränderungen im kindlichen Erbgut sucht, überhaupt gemacht. Bei Trisomie 13 oder 18 hätte ich abgetrieben. Ich hätte es nicht ausgehalten, neun Monate lang ein Kind in mir zu tragen, um es dann zu begraben.

Christiane Florin: Die Autorin des Buches, aus dem wir gerade einen Auszug gehört haben, Sandra Schulz, ist bei mir im Studio. Guten Morgen, Frau Schulz!

Sandra Schulz: Guten Morgen, Frau Florin!

"Man kann einem bestimmten Wissen kaum noch entkommen"

Florin: "Kein komplett unauffälliges Ergebnis", Trisomie 21, Down-Syndrom, heißt das. Warum wollten Sie es eigentlich so genau wissen?

Schulz: Das habe ich mich dann während der Schwangerschaft auch manchmal gefragt. Wäre das nicht klüger gewesen, eigentlich weiser gewesen, es nicht genau zu wissen? Ich hab das gemacht – das schreibe ich ja auch in meinem Buch –, weil es mir vor allen Dingen um Trisomie 13 und 18 ging, weil ich das eine so fürchterliche Vorstellung fand, dass einem das Kind gleich nach der Geburt wieder genommen wird. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich eigentlich keine Angst hatte vor dem Befund Trisomie 21. Das liegt daran, dass ich schon genug andere Angst hatte. Insofern lief diese Diagnoseerhebung mit Trisomie 21 so mit. Ich hab im tiefsten Innern nicht damit gerechnet, dass ich dann tatsächlich zu den Frauen gehöre, die einen auffälligen Befund haben. Wenn ich heute drüber nachdenke, "Hätte ich mir dieses Wissen ersparen können, rein praktisch?", muss ich sagen, "Nein!", denn meine Tochter hatte dann ja auch einen Herzfehler, der typisch ist für Trisomie 21. Das heißt, ich hätte so oder so es während der Schwangerschaft vermutlich erfahren, weil dieser Herzfehler dann auch aufgefallen wäre bei der großen Ultraschalluntersuchung in der 20., 21. Woche. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt heute, wenn man schwanger ist: Man kann einem bestimmten Wissen kaum noch entkommen.

Die Eins in der Wahrscheinlichkeitsstatistik

Florin: Was hat dieser Befund bei Ihnen ausgelöst, "kein unauffälliges Ergebnis"?

Schulz: Ja, es war dieses Gefühl, plötzlich eben die Eins zu sein …

Florin: In der Wahrscheinlichkeitsstatistik?

Schulz: … in der Wahrscheinlichkeitsstatistik, genau. Eine Erfahrung, die ich vorher so noch nicht gemacht habe. Ich war sozusagen ein Mehrheitsmensch. Dass es dann einen trifft, dass man derjenige ist, der eben die Eins ist, das hat erstmal eine sehr große Verunsicherung ausgelöst – generell dem Leben gegenüber, nicht nur, was das Leben angeht mit meiner behinderten Tochter. Der Befund hat mich natürlich erstmal schon in eine große Krise gestürzt. Ich habe sämtliche Beratungsstellen aufgesucht, die man überhaupt nur aufsuchen kann. Ich bin zusätzlich noch zu anderen Therapeuten gegangen, weil ich mich plötzlich so einsam und auch so hilflos gefühlt habe in dieser Not; und das ist eine Not, die man sich vorher einfach gar nicht vorstellen kann. Wenn ich heute drüber nachdenke, "Was würde ich anderen Frauen für einen Rat geben?", würde ich sagen: Es ist wirklich ganz wichtig, vorher zu einer psycho-sozialen Beratung zu gehen – nicht erst dann, wenn man einen auffälligen Befund hat – und sich vorher all diese unbequemen Fragen zu stellen, die man eigentlich am liebsten verdrängt." Man geht ja eigentlich dahin, macht diesen Test in der Hoffnung, es wird einen nicht treffen, und dieses Gefühl, "Es wird schon gut gehen." Das wird auch bestärkt von Ärzten. Eigentlich will keiner wirklich darüber reden, was denn ist, wenn der Befund auffällig ist.

Florin: Was heißt denn "gut gehen"? Dass man ein gesundes Kind hat, heißt "gut gehen", ohne Behinderung?

Schulz: Genau! Das ist natürlich erstmal das, was in unserer Gesellschaft unter "gut gehen" verstanden wird, und was man sich, glaube ich, auch immer wünscht ehrlicherweise als Eltern. Sich aber diese unbequemen Fragen dann zu stellen, bevor man Pränataldiagnostik in Anspruch nimmt, und sich wirklich damit auseinanderzusetzen: "Wie würde ich mich denn verhalten beim auffälligen Befund? Sind mein Partner und ich uns eigentlich einig, wie wir uns verhalten würden? Was ist mit unserer Familie, haben wir da ein Netz, was uns auffängt? Können wir ein Leben mit einem behinderten Kind, können wir das wuppen?" Diese Fragen, die müsste man sich konsequenterweise vorher stellen, und nicht erst dann, wenn der Befund da ist.

"Das ganze Kind hat so viele Fehler"

Florin: Haben Sie sich unter Druck gesetzt gefühlt, in die Richtung, zu sagen, "Naja, also wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit hoch ist, ein behindertes Kind zu bekommen, dann ist es doch für alle besser, das Kind gar nicht erst zur Welt zu bringen?" Gibt's da einen Druck in Richtung Abtreibung?

Schulz: Der erste, der einem solche Befunde mitteilt, ist der Arzt. Ich hab da eine ganz große Bandbreite erlebt, wie Ärzte damit umgehen. Beim Befund Trisomie 21 war da eigentlich nicht wirklich spürbar, wie man sich verhalten soll vonseiten der Ärzte. Anders sah das dann auch, als sich die Diagnosen mehrten, wo man dann das Gefühl hatte, jetzt wird einem doch durch die Blume eine Botschaft vermittelt – und zwar nicht in konkreten Sätzen, die man jetzt so zitieren könnte, aber in der Art der Bilder, die heraufbeschworen werden, was das dann bedeuten würde, ein Leben mit einem behinderten Kind. Dann bekommen natürlich einzelne Sätze, die ich in meinem Buch ja auch zitiere, ein unglaubliches Gewicht.

Florin: "Als sich die Diagnosen mehrten", haben Sie gerade gesagt. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus Ihrem Buch, in dem es genau um diese Diagnosen geht.

Anruf bei einem Pränataldiagnostiker, in dessen Praxis ich mehrfach war. Nein, er kenne keine Fälle von Trisomie 21, kombiniert mit Hydrozephalus. Er redet von der Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, dass noch weitere Fehlbildungen dazukämen, wenn schon der Kopf und das Herz auffällig seien. Vielleicht später auch noch eine Mangelentwicklung im Mutterleib.

Er sagt: "Das ganze Kind hat so viele Fehler."

Er sagt: "Das ganze Kind hat so viele Fehler."

Florin: "Das ganze Kind hat so viele Fehler", das ist der Titel des Buches geworden. Das ist der Satz, den ein Pränataldiagnostiker ausspricht. Heißt das, die Pränataldiagnostik ist darauf ausgerichtet, Kinder mit Fehlern auszusortieren?

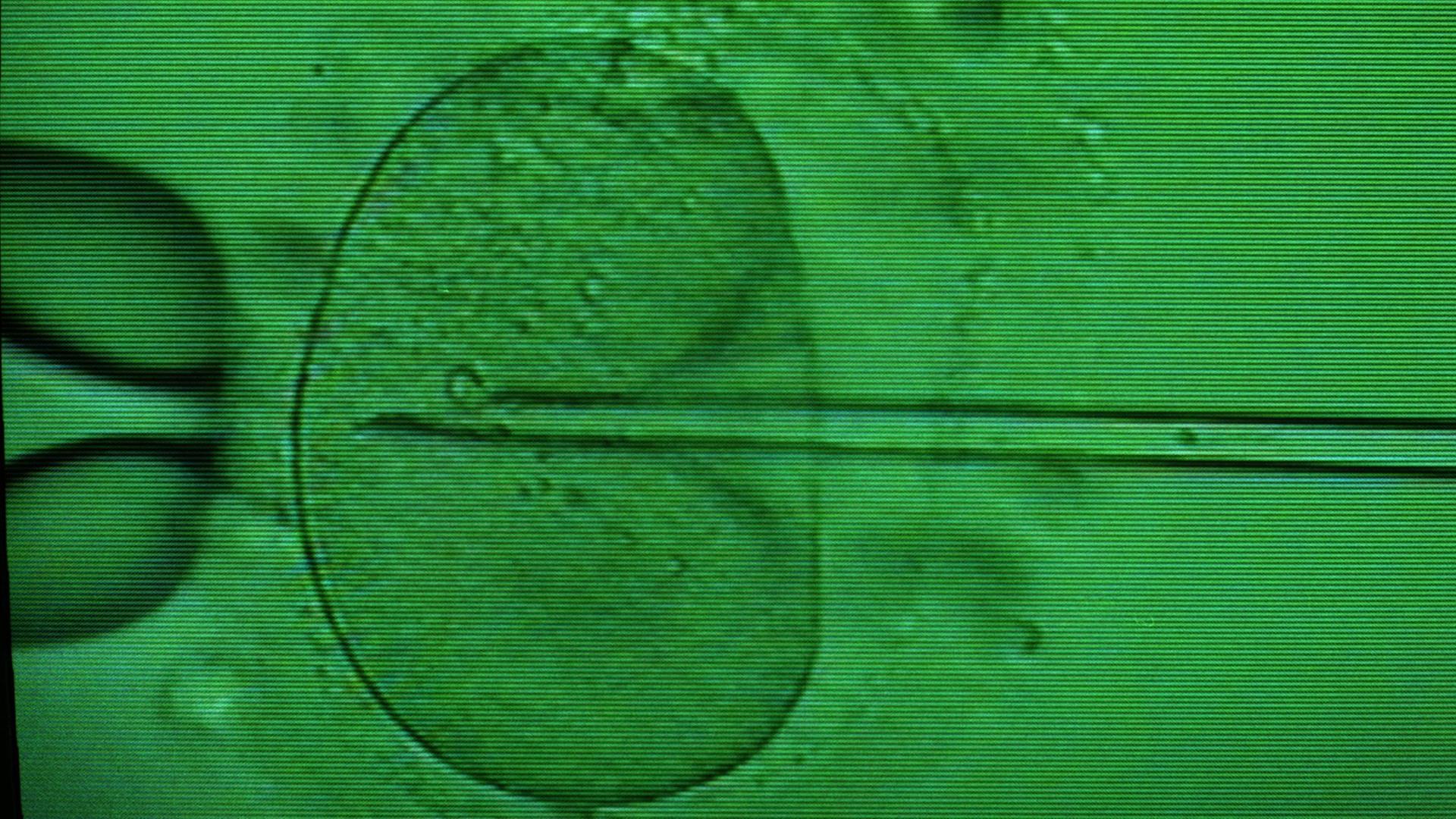

Schulz: Wir müssen zumindest darüber sprechen, wohin uns diese Entwicklung führt, dass wir systematisch nach Kindern suchen, die auffällig sind, die eine Behinderung haben, die Krankheiten haben. Das ist jetzt ein sehr hartes Wort, aber ich glaube in der Tat, wir müssen jetzt eine Diskussion führen, die wir eigentlich schon lange hätten führen sollen, weil die Pränataldiagnostik sich so immens weiterentwickelt hat in den letzten Jahren und es immer neue Angebote gibt; und diese Angebote – muss man ja auch sagen – sind in Wahrheit Erwartungen, die gestellt werden an die Frauen. Diese Erwartungen – weil Sie vorhin von Druck sprachen –, da ist es dann eine feine Linie zwischen Erwartung und Druck. Wir suggerieren, glaube ich, schon Frauen, die heute schwanger sind, einfach durch die Vielzahl der Angebote, die es in den Arztpraxen gibt, dass es vernünftig und gut ist, nach Kindern, nach Föten mit Behinderung zu suchen. Das finde ich ein sehr schwieriges gesellschaftliches Signal, zu sagen, "Wir suchen gezielt danach", und wenn man sich dann die Abbruchquoten anguckt, dann heißt das in der Konsequenz eben auch, dass – wenn man sie einmal gefunden hat – dass sie dann eigentlich in der Mehrzahl der Fälle auch nicht auf die Welt kommen.

"Der Seele Zeit geben"

Florin: Weil behinderte Kinder als Zumutung oder als unzumutbares Leid gelten?

Schulz: Ja, es ist eine generelle Gleichsetzung in unserer Gesellschaft, die sich so eingebürgert hat, von Behinderung und Leid. Die ist aus meiner Perspektive auch falsch. Das Leben mit meiner Tochter ist so glücklich – sowohl für mich als auch für sie –, dass ich tatsächlich da fragen würde, "Ja, wo ist da der Fehler, von dem der Arzt sprach?" und auch: Wie kann irgendjemand sagen, dieses Leben sei nicht lohnend. Das ist tatsächlich etwas, was sich verändert, wenn man ein Kind mit einer Behinderung hat. Das ist mir schon auch ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass man diese ganzen Gefühle von Wut, Enttäuschung, Trauer, die man, glaube ich, hat, die viele haben am Anfang, dass man die haben darf, dass es aber nicht zwangsläufig zum Abbruch führen muss; und das wäre auch mein Tipp: sich wirklich diese Zeit zu nehmen. Neben diesem sozialen Druck, über den wir gesprochen haben, hat man subjektiv einen unglaublichen Zeitdruck. Man hat das Gefühl, wenn ich über einen Abbruch nachdenke und vielleicht einen machen will, dann muss das schnell geschehen, weil diese Ambivalenz einfach nicht auszuhalten ist, dass da ein Kind in einem wächst, das man schon liebt oder zu dem man eine Beziehung hat, und gleichzeitig soll man sich davon wieder distanzieren, weil dieses Kind Merkmale hat, die anders sind als die, die man sich vorgestellt hat. Da wäre wirklich mein Plädoyer, sich einfach mehr Zeit zu nehmen und einfach auch – ein bisschen pathetisch gesagt – der Seele wieder Zeit zu geben, sich dem anzupassen.

"Ohne Pränataldiagnostik wäre meine Tochter gestorben"

Florin: Wann haben Sie sich dafür entschieden, das Kind zu bekommen? Oder war's gar keine Entscheidung? War Ihnen das von Anfang an klar, als Sie das erste Ultraschallbild gesehen haben vielleicht?

Schulz: Bei uns war es ja so eine Eskalation der Diagnosen, deswegen hat sich diese Frage nach einem Abbruch leider immer wieder neu gestellt. Es fing an mit der Diagnose Down-Syndrom, die wir Mitte November bekommen haben. Es ging dann weiter mit der Diagnose Herzfehler, auch komplexer Herzfehler, mit Herz-Lungen-Maschine und Operation am offenen Herzen, die wir Mitte Dezember bekommen haben, und dann kurz vor Weihnachten die Botschaft, es ist zu viel Hirnwasser im Kopf, es liegt ein Hydrocephalus vor. Zu dem Zeitpunkt hatten wir uns eigentlich schon entschieden, dass wir unser Kind mit Down-Syndrom bekommen werden – und auch mit Herzfehler. Aber die Zeit, als dann die Diagnose Hydrocephalus, Wasserkopf, dazu kam, die war besonders schwer zu ertragen, weil gar nicht klar war, was ist die Ursache, und auch gar nicht klar war, wie wird sich das auswirken auf das Leben später. Da denke ich, ist ein generelles Problem auch in der Pränataldiagnostik, dessen man sich bewusst sein sollte: Wir können ganz viele Befunde erheben, wir können in Millimeterzahlen Sachen ausdrücken, es ist aber nach wie vor sehr schwierig und manchmal auch nahezu unmöglich, wirklich eine Prognose zu stellen. Es verleitet so dazu, dass man denkt, "Ja, dieser Arzt, der hat so viel Berufserfahrung, der wird das schon wissen, und wenn der eine schlechte Prognose stellt, dann wird das schon eintreten", und man ist ja auch froh, dass tatsächlich jemand einmal die Last nimmt, diese Verantwortung nimmt, selber die Entscheidung treffen zu müssen, bis man dann merkt, "Gut, für diese Expertenmeinung gibt es auch eine Gegenmeinung", und das relativiert sich plötzlich alles wieder. Das denke ich, das soll man mitnehmen, wenn man Pränataldiagnostik betreibt, die ich auch grundsätzlich nicht verteufle, weil sie auch das Leben meiner Tochter gerettet hat. Wir haben den Herzfehler erkannt, wir haben später die Mangelversorgung erkannt im Mutterleib – meine Tochter wäre noch vor zwanzig Jahren im Mutterleib gestorben ohne Pränataldiagnostik –, deswegen verteufle ich das nicht, ich will aber sozusagen deutlich machen, dass es auch Befunde gibt, die uns nicht weiterhelfen.

"Unser Leben ist heute wunderbar"

Florin: Ihr Kind ist auf der Welt. Sie sind Mutter eines Mädchens, das jetzt, während wir miteinander sprechen, in der Kita ist. Wie sieht der Alltag mit dem Kind aus?

Schulz: Ja, wir gehen in die Kita, da sind Läuse, insofern: alles wie überall, und … Nein, das ist das Tolle: Wir hatten eine wirklich schlimme und schwere Zeit im Krankenhaus – wir waren vier Monate im Krankenhaus, meine Tochter musste vier OPs hinter sich bringen – und doch ist sie heute ein unglaublich fröhliches Mädchen, sie läuft, sie räumt die Küchenschublade aus, sie wickelt sich in Toilettenpapier ein …

Florin: … was Zweijährige so machen.

Schulz: Genau, was Zweijährige so machen!

Florin: Haben Sie das Bedürfnis, all den Ärzten, die Ihnen eine schlechte Prognose gestellt haben, Bilder des Kindes zu zeigen oder mit dem Kind dahin zu gehen und zu sagen: "Guckt mal, es geht doch, die andere Perspektive wäre sinnvoll und gut gewesen?"

Schulz: Ja, ich hab das Bedürfnis, ich hab auch tatsächlich als meine Tochter geboren war, angefangen aus einem inneren Bedürfnis heraus manchen dieser Ärzte E-Mails zu schreiben und tatsächlich Bilder zu schicken – ein Bild von meiner Tochter, wie sie die Hand zum Teddybär ausstreckt. Ich hab da lange gezögert, hab auch mit meiner Freundin darüber gesprochen, weil ich nicht wollte, dass es eine Anklage ist. Mein ganzes Buch ist keine Anklage! Diese Prognosen, die gestellt wurden, die hätten eintreffen können, sind aber nicht eingetroffen. Und: Ja, es war mir ein Bedürfnis zu zeigen, "Schaut, es kann auch anders kommen, und unser Leben heute ist wunderbar."

Florin: "Keine Anklage", sagen Sie. Wir hören jetzt noch einmal in Ihr Buch hinein.

Ich höre die Pause, die Fremde, aber auch Bekannte machen, wenn sie nicht wissen, ob sie meine Tochter behindert nennen dürfen. Diese allgemeine Bemühtheit strengt mich an. Mich stört das Missverhältnis von der Moral in der Sprache und der Moral im Handeln.

Irgendwo müssen die 90 Prozent ja sein, die ein Kind mit Trisomie 21 abtreiben. 90 Prozent bemühen sich in der Öffentlichkeit um einen korrekten Begriff für einen Menschen mit Behinderung. 90 Prozent sorgen dafür, stillschweigend, in eigener, privater Angelegenheit, dass sie nicht mit einem behinderten Menschen leben müssen. Noch während ich diese Sätze niederschreibe, verdächtige ich mich selbst des Konvertiteneifers, den zu vermeiden ich mir auferlegt habe.

Irgendwo müssen die 90 Prozent ja sein, die ein Kind mit Trisomie 21 abtreiben. 90 Prozent bemühen sich in der Öffentlichkeit um einen korrekten Begriff für einen Menschen mit Behinderung. 90 Prozent sorgen dafür, stillschweigend, in eigener, privater Angelegenheit, dass sie nicht mit einem behinderten Menschen leben müssen. Noch während ich diese Sätze niederschreibe, verdächtige ich mich selbst des Konvertiteneifers, den zu vermeiden ich mir auferlegt habe.

Florin: "Irgendwo müssen die 90 Prozent ja sein", ist das nicht doch eine Anklage gegen diejenigen, die sich nach einem solchen Befund, wie Sie ihn bekommen haben, gegen das Kind entscheiden?

Schulz: Ich glaube, es ist ganz schwer als Mutter eines behinderten Kindes gefühlsmäßig zu sagen, "Ja, ist schon okay, wenn man solche Kinder nicht bekommt." Natürlich sieht man das eigene Kind, man sieht die eigene Tochter und es tut einfach weh, wenn man sich vorstellt, dass Menschen wie meine Tochter nicht geboren werden sollen; und doch gibt es neben dieser emotionalen Seite auch eine rationale Seite. Ich weiß, dass es Situationen gibt, wo man sich auch dagegen entscheidet, und ich finde es richtig, dass wir in Deutschland die Möglichkeit haben, auch einen Abbruch zu machen. Ich würde das einer Frau immer zubilligen, dass sie das selbst entscheidet. Aber ich möchte eben auch Mut machen, dass man sich auch anders entscheiden kann und dass das dann eine sehr gute Entscheidung sein kann.

"Hallo Marja"

Florin: Wer hat Ihnen am meisten geholfen oder was hat Ihnen am meisten geholfen?

Schulz: Ja, vielleicht tatsächlich Menschen, die einen anderen Blick drauf hatten. Sie haben vorhin das Zitat "Das ganze Kind hat so viele Fehler" gebracht. So ein Blick, der einem in der Medizin natürlich häufig begegnet – aber auch in der Gesellschaft –, dieser Blick auf das Defizitäre, der ist einfach sehr schmerzhaft. Wenn man dann Menschen trifft, die einen anderen Blick haben – das kann eine Ärztin sein, die dann sagt: "Schauen Sie mal, wie schöne Lippen Ihr Kind hat im Ultraschall!" –, wenn man einfach den Blick auf das Schöne, das Liebenswerte lenkt, dann ist das unglaublich heilsam. Eine Hebamme hat irgendwann gesagt, "Hallo Marja" zu meinem Bauch, und es war schön, dass einfach einmal ein Mensch mein Kind willkommen heißt. Ich glaube, das ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, wenn man ein Kind mit Behinderung erwartet, dass man das Gefühl hat, es ist vielleicht nicht willkommen. Man hat sich selbst auch davon verabschiedet, dass man ein gesundes, nicht-behindertes Kind hat, aber wenn man dann noch spürt, dass eine Umwelt der Blick drauf ist: "Sollen wir uns jetzt eigentlich darauf freuen, dass da Sandra ein behindertes Kind bekommt, und was heißt das dann für uns alle?", dann ist das einfach doppelt schmerzhaft.

Florin: Haben sich Ihre Freunde, Freundinnen mitgefreut?

Schulz: Ja! Das fand ich überhaupt sehr schön, dass meine Freunde einen ganz differenzierten Blick hatten. Das hat mir auch wirklich sehr geholfen; ein wichtiges Erlebnis, was ich hatte, war, als ich irgendwann festgestellt habe: Die Ärzte können mir gar nicht helfen, die können mir keine Sicherheit geben. Dann bin ich dann irgendwann zu einer Psychologin gegangen von der Lebenshilfe – ein Verband, der sich um Menschen mit Behinderung und ihre Familien kümmert – und hab da einfach einen ganz einzigartigen Menschen getroffen. Da hatte ich das Gefühl, da ist jemand, der freut sich auf mein Kind. Das wäre etwas, was wir schwangeren Frauen einfach öfter vermitteln sollten, finde ich.

"Will ich das schaffen?"

Florin: Aber vielleicht ist diese Brutalität, die Sie da beschreiben – also das Gefühl zu haben, so ein Kind wie meines, das ist hier gar nicht willkommen, das passt in bestimmte Erwartungen nicht hinein –, vielleicht ist das gar nicht einer Bösartigkeit geschuldet, sondern einer großen Unsicherheit. Schon allein, wie wir's bezeichnen: Wir haben jetzt auch von einer "behinderten Tochter" gesprochen; oder es heißt "Menschen mit Behinderungen". Das wird dann gesagt, um nicht die Behinderung vor den Menschen zu stellen. In Katalogen für Kindersachen steht "für besondere Kinder". Es gibt eine große Unsicherheit im Umgang damit, die nicht immer bösartig oder von Befürwortern von Selektion sein muss.

Schulz: Absolut! Also, ich würde das überhaupt nicht voraussetzen, dass da ein böser Gedanke dahinter ist. Es ist wirklich oft Unsicherheit, weil wir einfach auch so wenig Kontakt haben mit behinderten Menschen. Deswegen war’s zum Beispiel für mich auch ein Grund, das Buch auch nicht enden zu lassen mit der Geburt – was man ja auch hätte machen können –, sondern ich wollte auch aus dem Alltag erzählen.

Wenn ich mit Beraterinnen spreche, "Was sind denn die Gründe für einen Abbruch, inwiefern bin ich typisch für andere Frauen?", dann gibt es da schon Motive, die, ja die ähnlich sind bei mir und bei anderen, zum Beispiel dieses Gefühl von Überforderung: Werde ich das hinkriegen, werde ich das schaffen, kann ich dann noch arbeiten? Da bin ich schon ein bisschen, wie soll ich sagen, härter geworden vielleicht, dass ich sage, "Hm, in manchen Fällen ist das vielleicht gar nicht die Frage "Schaff ich das?", sondern "Will ich das schaffen?" und "Will ich mein Leben umstellen, so dass auch ein Kind mit Behinderung darin Platz hat?" Ein Motiv, was die Beraterin auch nannte, war eine Kränkung des Selbst, eine Kränkung, ein nicht-perfektes Kind bekommen zu haben. Das, finde ich, ist schon eine Aussage, über die wir mal nachdenken sollten. Ob Kinder wirklich dazu dienen, unsere eigenen Ansprüche und Wünsche zu vervollkommnen, oder ob wir nicht generell unsere Kinder einfach mal andere Menschen sein lassen könnten.

"Sie müssen das sportlich nehmen"

Florin: Haben sich Ihre Vorstellungen von Glück verändert?

Schulz: Ja, ganz bestimmt – vor allem die Erkenntnis, dass Glück einfach so unglaublich vielfältig sein kann und dass es eine Anmaßung ist, zu glauben, man könnte für einen anderen Menschen definieren, was ein glückliches Leben ist.

Florin: Was vermissen Sie?

Schulz: Ich glaube, ich vermisse das, was viele Mütter von Zweijährigen vermissen: einfach mal eine weitere Welt. Natürlich ist meine Welt auch im Moment sehr im Kosmos zwischen Kita und Logopädie und Kinderarzt und Wickeltisch. Ich vermisse auch meine Arbeit, aber ich werde auch wieder arbeiten, und das finde ich, ist auch wichtig. Das war zum Beispiel etwas, was ich dann, als ich bei dieser einen Psychologin von der Lebenshilfe war, mitbekommen habe, einfach der Rat: "Sie müssen wieder arbeiten! Es nützt nichts, wenn Sie ein Verdienstkreuz bekommen, und Sie müssen das sportlich nehmen!" Daran denke ich ganz oft. "Sie müssen das sportlich nehmen" – und man kann's auch sportlich nehmen!

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.

Sandra Schulz: "Das ganze Kind hat so viele Fehler - Die Geschichte einer Entscheidung aus Liebe"

rowohlt polaris, 208 Seiten, Klappenbroschur, 14,99 Euro

rowohlt polaris, 208 Seiten, Klappenbroschur, 14,99 Euro