Kinder bei der Morgengymnastik in der Washington Hebrew Congregation, einer jüdischen Gemeinde, die der Reform-Bewegung angehört. Vier Klassen für Kinder im Vorschulalter gibt es hier im Gemeindezentrum am Rande der Washingtoner Innenstadt. 85 Prozent der Juden im Großraum Washington leben im angrenzenden Maryland. Hier unterhält Washington Hebrew ein weiteres Gemeindezentrum mit Vor- und Grundschule. Mit 3000 Familien, etwa zehntausend Personen, ist Washington Hebrew die größte jüdische Gemeinde der US-Hauptstadt und eine der drei größten Reform-Gemeinden der USA. Rund 210 unabhängige jüdische Einrichtungen sind in der Washingtoner Metropole für insgesamt 220.000 Juden da. Neben den Synagogen und Schulen gibt es Vereine, Sport- und Kulturzentren – ein Reichtum an jüdischem Leben, der einen europäischen Juden vor Neid erblassen lässt.

Am Freitagabend veranstaltet Washington Hebrew gleich drei Gottesdienste parallel – und zwar einen hier in Washington DC, einen im Vorort Potomac und einen so genannten Metro-Gottesdienst in einer gemieteten Halle in der Nähe einer innerstädtischen Metro-Station. Der Metro-Gottesdienst richtet sich an junge Berufstätige, die auf dem Weg nach Hause noch schnell den Beginn des Schabbat miteinander feiern wollen.

"Das ist die Kraft einer Gemeinde mit 3000 Familien, aber auch die Kraft des Reform-Judentums. An einem Freitagabend bringen wir den Chor der National Cathedral in unsere Synagoge, um mit der Musik von Lewandowski die Traditionen der deutsch-jüdischen Synagogenliturgie zu feiern. Und damit auch unsere eigene Vergangenheit. An einem anderen Freitagabend blicken wir nach vorne und sprechen zusammen mit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung NAACP hier in der Synagoge darüber, wie wir Bürgerrechte stärken können. Das ist die Dynamik der Reform-Bewegung."

In den USA – vor allem den Gottesdienst ändern

Bruce Lustig, der leitende Rabbiner der Washington Hebrew Congregation. Wie die anderen drei Rabbiner der Gemeinde stammt er von deutschen Juden ab. Seine Mutter konnte 1939 gerade noch rechtzeitig Deutschland verlassen.

Washington Hebrew wurde 1852 von 21 jüdischen Einwanderern aus Deutschland gegründet. Die etwa 150.000 deutschsprachigen Juden, die im 19.Jahrhundert in die USA kamen, waren Teil der rund acht Millionen Deutschen, die in den USA politische, religiöse und wirtschaftliche Freiheit suchten. Deutsche Juden brachten das Gedankengut der jüdischen Reformer mit – ebenso die vielen Neuerungen, die Reformrabbiner im Gottesdienst in deutschen Landen entwickelt hatten. In Deutschland waren in Hamburg und Berlin schon vor fast genau 200 Jahren die ersten jüdischen Reformgemeinden entstanden. Aber deutsche Juden erhielten erst 1871 gleiche Rechte.

Anders in den USA: Dort konnten sich Juden und Judentum von Anfang an frei entfalten. Dies schuf eine einzigartige Dynamik. Die Historikerin Pamela Nadell von der American University in Washington.

"In den USA entsteht 1824 eine Reformbewegung in Charleston, North Carolina. Diese Gruppe entwickelt sich unabhängig von dem, was in Deutschland geschieht. Sie haben zwar von den deutschen Entwicklungen gehört, aber sie gehen eigene Wege, um den traditionellen Gottesdienst, den sie als monoton und lähmend empfinden, zu erneuern. Diese Bewegung scheitert allerdings zunächst. Erst mit den Einwanderern aus Mittel-Europa kommt die Reform-Bewegung in den USA richtig in Gang. Einige Einwanderer haben Erfahrung mit dem Reformgottesdienst. Doch vor 1840 gibt es in keiner Gemeinde in den USA einen Rabbiner. Die kommen erst später. Auch ohne Rabbiner haben die Juden ihr Judentum an ihre Bedürfnisse in den USA angepasst. Sie wollten beides gleichzeitig leben: Jude und Amerikaner sein."

Auch die ersten Reformer in den USA wollten vor allem den Gottesdienst verändern, ihn kürzen und die Gebete nicht mehr ausschließlich in Hebräisch sprechen, sondern auch in Deutsch oder Englisch. Der traditionelle Gottesdienst war zum Sinnbild dessen geworden, was die Reformer verändern wollten. Und das nicht zufällig. Beeinflusst durch die Aufklärung und im Gefolge der Französischen Revolution waren überall in Europa für Juden die Tore zur nicht-jüdischen Gesellschaft aufgestoßen worden. Juden wurden rechtlich gleichgestellt – etwa in Frankreich und den USA. Das führte zu sozialer und wirtschaftlicher Integration.

In Deutschland – fast wie in der Kirche

In Deutschland war es umgekehrt: Bevor es zur rechtlichen Emanzipation kam, wurde fast hundert Jahre lang die vermeintliche Unvereinbarkeit des Judentums mit den Normen des christlichen Abendlandes debattiert. Dieser Jahrzehnte andauernde Diskurs über die angebliche Rückständigkeit des Judentums schuf einen gewaltigen Anpassungsdruck unter Juden. Sie begannen alle Aspekte ihrer Religion kritisch zu untersuchen: vor allem das äußere Erscheinungsbild, den Gottesdienst, die traditionelle Kleidung und das Einhalten der Speise- und Schabbat-Regeln.

Das mündete in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Reformbewegung – und auch die Orthodoxie sah sich zur Modernisierung gezwungen. Weniger radikale Reformer schlossen sich später zur Konservativen Bewegung zusammen. Sie ist heute – neben Reform und Orthodoxie – die dritte Hauptströmung im Judentum.

Auch wenn die Reformer sich vor allem mit praktischen Fragen beschäftigten – sie mussten sich auch theologisch rechtfertigen. Die Auseinandersetzung drehte sich dabei um das Prinzip der Offenbarung: hier schriftliche dort mündliche Lehre. Das traditionelle Judentum hatte zum Ausgang des Mittelalters die im Talmud festgehaltene mündliche Lehre kanonisiert und damit Neuerungen erschwert. Einer der Gründer der Reformbewegung, Rabbiner Abraham Geiger, verteidigte sich 1835 gegen seine Kritiker so:

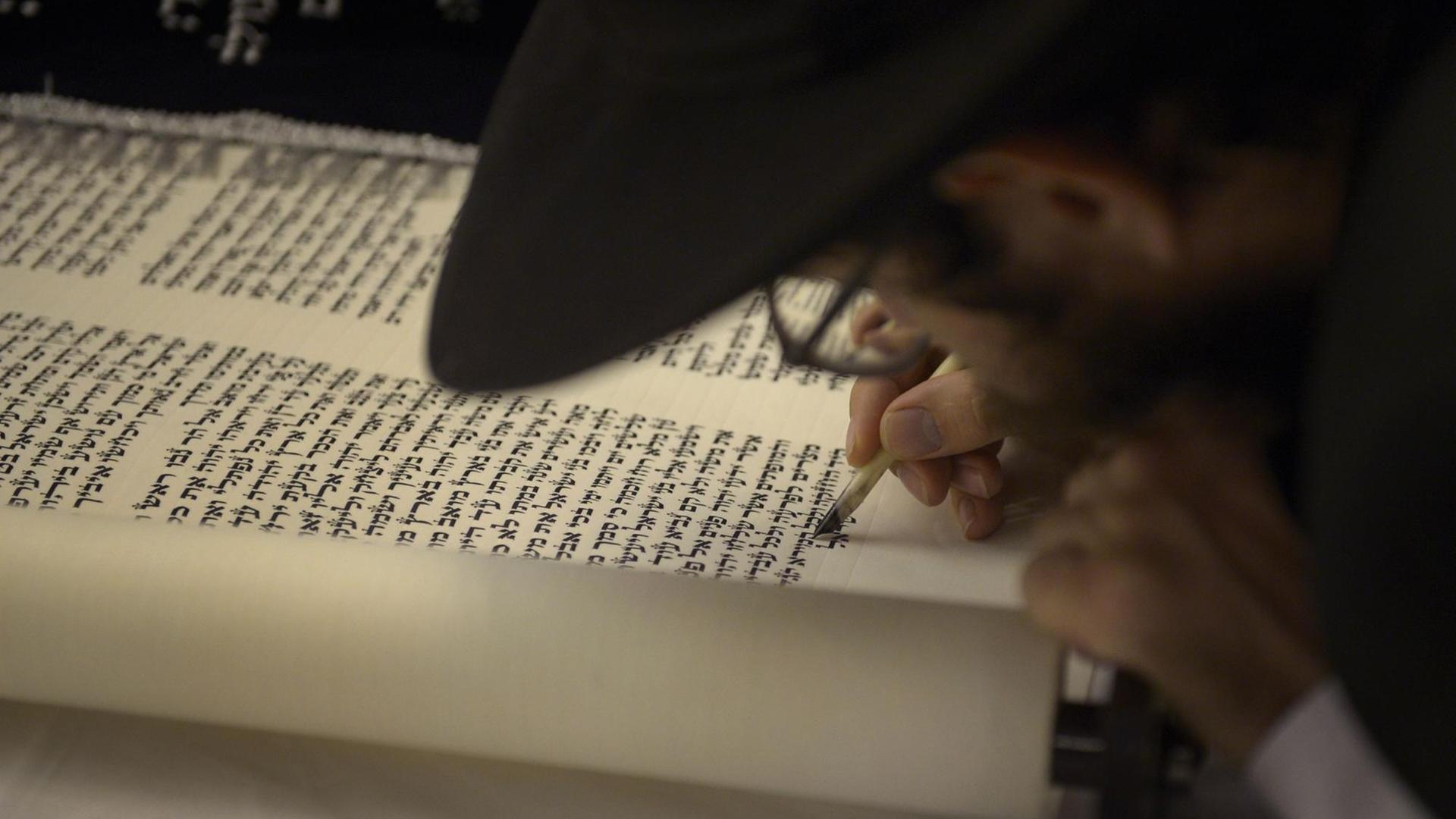

"Das Prinzip der Tradition, dem die ganze talmudische und rabbinische Literatur ihr Entstehen verdankt, ist nichts anderes als das Prinzip der ständigen Fortbildung und zeitgemäßen Entwicklung, nichts als das Prinzip, nicht Sklaven des Buchstabens zu sein. Das Judentum erkennt sehr wohl den Nutzen einer mündlichen Lehre an, die aber stets das geschriebene Wort neu zu beleben, zu restaurieren und zu regenerieren weiß."

Hamburg – Leuchtturm der Reformsynagogen

Für Geiger und seine Mitstreiter wurde Hamburg zu einem Leuchtturm der Reformsynagogen. 1817 wurde hier der Neue Hamburger Tempelverein gegründet. Ihm gelang es, innerhalb von einem Jahr, eine eigene Synagoge zu bauen. Die Ziele des Neuen Hamburger Tempelvereins waren ausgesprochen ambitioniert. Die Bezeichnung "Tempel" war dabei Programm. Die Reformer sagten damit: Juden streben nicht mehr danach, nach Israel zurückzukehren und den Tempeldienst in Jerusalem wieder aufzunehmen. Der Tempel war hier, war überall da, wo Juden sich zum Gottesdienst trafen. Der Tempel, also die Synagoge und der wöchentliche Gottesdienst sollten die Zentren des Judentums sein - nicht mehr das jüdische Heim, der koschere Haushalt und die strikte Schabbatruhe.

Und so durfte der Gottesdienst nicht mehr nur eine lästige Pflicht für Männer sein, die Gebete mechanisch herunterleierten. Die ganze Familie sollte nun ästhetisch, emotional und spirituell angesprochen und mobilisiert werden. Die Reformer brachten die erbauliche Predigt in die Synagoge. Sie importierten die Orgel und den gemischten Chor aus Frauen und Männern, die nun eigens komponierte Hymnen sangen. So war es bei den Christen in der Kirche, und so sollte es jetzt auch bei den Juden sein.

Der erste, 1818 errichtete Tempel war dem Zustrom nicht mehr gewachsen. Die Hamburger Reformgemeinde ließ eine neue, viel größerer Synagoge bauen. Die neue Synagoge an der Poolstraße erinnerte an eine protestantische Kirche. Sie hatte eine Orgel und einen Platz für den Chor. Die fast tausend Sitzplätze für Männer und Frauen waren nicht mehr auf das Zentrum des Raumes ausgerichtet sondern auf die Apsis, wo sich jetzt der Thoraschrein, die Predigtkanzel und das Pult zum Lesen aus der Tora befanden. Die Frauen saßen zwar noch getrennt auf den Seitenemporen, aber sie hatten Blickkontakt mit den Männern. Die traditionelle Mechitza, meist ein engmaschiges Gitter, das Männer und Frauen voneinander trennte, war verschwunden.

"Konfirmation" – die Bar Mitzwah für Mädchen

Der architektonische Eingriff deutete auf eine fundamentale Neuerung: Im Reformgottesdienst sind Männer und Frauen nicht mehr getrennt. Frauen werden einbezogen. Zumindest Schritt für Schritt. Mädchen konnten nun auch ihre religionsgesetzliche Volljährigkeit feiern, die fortan tatsächlich "Konfirmation" genannt wird. Wie es sich christelt, so jüdelt es sich, sagten die Spötter. Bis dahin war es den Jungen vorbehalten, im Alter von zwölf Jahren ihre Volljährigkeit – Bar Mitzwah – zu begehen. Nun sollten auch Frauen in den Gottesdienst eingebunden werden.

Der Gottesdienst wurde von nun an in den Reformgemeinden, so wie in den Kirchen, von Profis in der Apsis zelebriert – und zwar von einem Kantor oder Rabbiner. Die Tradition, dass die Teilnehmer ihren Gottesdienst selbst leiteten und öffentlich aus der Torah lasen, begann zu verkümmern. Frauen erhielten jetzt eine Rolle, die bislang ausschließlich von Männern bekleidet wurde: Frauen wurden sozusagen Religionslehrerinnen. Die Historikerin Pamela Nadell von der American University in Washington:

"Jüdische Frauen und amerikanische Frauen überhaupt – das ist das bürgerliche Ideal – sollen gottergeben sein und zuhause bleiben. Von Frauen wird erwartet, die Kinder zu erziehen und dafür zu sorgen, dass sie der eigenen Religion treu bleiben. 1838 gründet Rebecca Gratz die erste jüdische Sonntagsschule in Philadelphia. Innerhalb von zehn Jahren verbreitet sich die Idee der jüdischen Sonntagschule in der ganzen Welt, bis nach Australien. Und wer unterrichtet hier? Frauen. Frauen sollen das Zuhause zu einem sicheren Hafen machen, indem sie den Kindern jüdische Werte beibringen."

Die volle Gleichberechtigung von Frauen im Reform-Judentum ließ allerdings noch auf sich warten. Auch darin gaben die protestantischen Kirchen und die Frauenbewegung das Tempo vor. In den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts wurden die ersten Frauen zur Rabbiner-Ausbildung zugelassen. 1935 wurde erstmals eine Frau zur Rabbinerin ordiniert: Regina Jonas in Offenbach. Sie wurde 1944 in Auschwitz ermordet. In den USA öffnen sich in den Fünfzigerjahren die Pforten zur Rabbinerausbildung.

"Es dauert dann noch zwanzig Jahre, angespornt von der zweiten Welle des Feminismus, bis sich in der Reformbewegung die Einsicht durchsetzt: Wir sind erst dann ganz amerikanisiert, wenn wir eine Frau zur Rabbinerin machen. Bis in die Achtzigerjahre hinein werden dann hier und da Frauen ordiniert. Erst dann weitet sich die Ordinierung von Frauen aus, es folgen auch die Konservative Bewegung und die Rekonstruktionisten."

Die Rekonstruktionistische Bewegung, die sich in der Nachkriegszeit aus dem Konservativen Judentum entwickelt, führt später auch geschlechtsneutrale Bezeichnungen für Gott ein. Die Orthodoxie ist heute die einzige Strömung, die Frauen weiterhin nicht als Rabbinerin oder Kantorin zulässt, zumindest formell. Aber auch hier weichen die alten Fronten langsam auf.

Gemischte Ehen – bei über 50 Prozent

Einer der Gründe ist der große Erfolg der Reformbewegung in den USA. In den 1970er Jahren wird sie zur größten jüdischen Strömung in den Vereinigten Staaten. Heute bekennen sich 35 Prozent der US-Juden zur Reformbewegung. 18 Prozent bezeichnen sich als konservativ und 10 Prozent als orthodox. Die Avantgarde-Funktion, die Reformgemeinden seitdem bekleiden, hat in einigen Schlüsselbereichen dafür gesorgt, dass sich die Grenzen für das gesamte amerikanische Judentum verschieben: zum Beispiel bei der Frage, ob Juden, die keine jüdische Mutter, sondern einen jüdischen Vater haben, auch Juden sind.

Oder bei der Akzeptanz von gemischten Ehen und der Integration von gemischten Familien in jüdische Gemeinden. Seit Mitte der Neunziger Jahre liegt der Anteil von amerikanischen Juden, die Nichtjuden zu Partnern nehmen, bei über 50 Prozent –Tendenz steigend. Für das amerikanische und für das europäische Judentum ist die Akzeptanz der Ehe mit Nichtjuden zur Überlebensfrage geworden. Ebenso der Umgang mit Nachkommen, die aus gemischten Ehen stammen und nur von Seiten des Vaters jüdisch sind. Bruce Lustig, der leitende Rabbiner der Washington Hebrew Congregation:

"Unsere Gemeinde will nicht ausgrenzen, sondern integrieren. Das ist unsere Politik. Früher haben wir darüber debattiert, ob wir als Rabbiner an einer gemischten Eheschließung teilnehmen sollen oder nicht. Ich habe den Diskurs verändert. Wir sind an jüdischer Kontinuität interessiert. Das ist mein Argument. Wenn aus einer Verbindung von zwei Menschen eine jüdische Familie entsteht, die zu dieser Kontinuität beiträgt, werden wir das unter bestimmten Bedingungen unterstützen. Als ich diese Regel vor zehn Jahren hier eingeführt habe, war das neu. Seitdem, sind uns viele Gemeinden gefolgt."

Bis dahin galt die Richtlinie: Nichtjüdische Ehepartner mussten übertreten, wollten sie und ihre nichtjüdischen Kinder in der Gemeinde akzeptiert werden.

"Es gibt bei uns Nichtjuden, die aktiv am jüdischen Leben teilnehmen. Sie haben das Selbstvertrauen, den eigenen Glauben und die eigenen theologischen Ansichten zurückzustellen und ihre Kinder jüdisch zu erziehen. Ich verpflichte niemanden zu gar nichts. Die Meisten, die sich auf diesen Prozess eingelassen haben, haben anfangs gesagt, dass sie bei ihrem eigenen Glauben bleiben wollten. Ich habe das akzeptiert und sie dennoch in einer jüdischen Zeremonie getraut. Im Laufe der Zeit haben sich dann doch 80 Prozent entschieden überzutreten."

Konversion – Glaubensbekenntnis reicht nicht

Wie schwer soll einem Konvertiten der Übertritt zum Judentum gemacht werden? Das ist heute ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal zwischen den drei jüdischen Hauptströmungen. Wer Jude ist, wird durch Abstammung bestimmt, nicht durch Glauben. Ein Glaubensbekenntnis reicht deshalb zur Konversion nicht aus. Die jahrlange Vorbereitung zum Übertritt wird bei den traditionellen Gemeinden als ein komplexer Prozess der Akkulturation und Einbürgerung gesehen. Der Abschluss: ein formelles Verfahren vor einem Rabbinatsgericht und das Untertauchen in ein rituelles Bad, die Mikwe.

Reformgemeinden hingegen betonen: Das Judentum ist bedroht – durch Säkularisierung, Geburtenrückgang und Mischehen. Deshalb versuchen sie, Nichtjuden den Übertritt zu erleichtern. Etwa 20 Prozent der Familien der Washington Hebrew Congregation sind gemischt.

"Die Regeln für die Konversion waren immer schon umstritten. Wir verpflichten zum Beispiel unsere Kandidaten nicht dazu, in der Mikwe unterzutauchen. Aber fast alle gehen in die Mikwe. Wir stellen es nicht als Verpflichtung dar, sondern als ein Übergangsritual. Wir haben auch keine Konversionskurse. Wir geben einen Kurs, der 'Die Zwölf Fragen' heißt. Jeder kann daran teilnehmen, und die meisten Übertrittskandidaten tun es. Wir beschränken uns darauf, Informationen zu geben und Fragen zu beantworten. Wir wollen nicht bekehren."

US-Judentum – Versuchslabor

Das US-Judentum dient in vieler Hinsicht als Versuchslabor für die jüdischen Fragen der Zeit. In Israel ist weiterhin die Orthodoxie allesbeherrschend, und in Europa leben so wenig Juden, dass Experimente kaum möglich sind. Nur in den europäischen Großstädten gibt es eine jüdische Landschaft, die nicht homogen ist, und Synagogen, die verschieden Strömungen angehören. Inzwischen weisen die Entwicklungen in den USA in eine Richtung, die man die jüdische Postmoderne nennen könnte. Es wird immer weniger wichtig, wie sich welche Strömung von der anderen abgrenzt. Die Washingtoner Rabbinerin Sarah Tasman, Jahrgang 1982.

"Das traditionelle Judentum hat sich schon zu Zeiten der Tora in religiöser und kultureller Hinsicht von seiner Umgebung unterscheiden wollen. Seitdem zieht sich dies als Überlebensstrategie durch die jüdische Geschichte. Wir wollen jetzt ein Judentum, das offener ist. Ich weiß: Das steht im Gegensatz zur Entstehungsgeschichte des Judentums. Aber: Nichtjuden sind immer schon, auch in Zeiten der Torah, Teil jüdischer Gemeinden gewesen."

Sie entstammt einem Elternhaus, in dem die Mutter der Reform angehört und der Vater der Orthodoxie. Im Auftrag der Dachorganisation jüdischer Gemeinden in Washington berät sie junge gemischte Paare in Fragen jüdischer Lebensführung und Kindererziehung.

"Ich arbeite mit sehr unterschiedlichen Menschen und bewege mich zwischen den jüdischen Richtungen hin und her. Ich genieße es, in einem sehr weiten Spektrum jüdischer Gemeinden zu arbeiten. Ich sehe die jüdische Bevölkerung nicht mehr so deutlich in Denominationen unterteilt, wie das noch zu meiner Schulzeit der Fall war. Ich arbeite mit jungen Berufstätigen und jungen Paaren, die eine Synagoge suchen oder einfach nach einem Weg, das Judentum zu einem Teil ihres Lebens zu machen. Sie besuchen die verschiedensten Synagogen, um herauszufinden, was am besten zu ihnen passt. Da spielt es gar keine Rolle mehr, ob es eine Reformgemeinde ist oder nicht."