In letzter Zeit reicht die Zeit für gar nichts mehr. An manchen Tagen habe ich keine einzige Nachricht gelesen. Ich habe morgens Mails abgearbeitet, dann mit Kind gefrühstückt, rausgegangen, gespielt, Haushalt, Essen, Bettrituale, Kind endlich im Bett – dann ist Bürozeit bis zum Einschlafen. Für die Gegenwart bin ich an manchen Tagen blind. Vielleicht ist das besser so. Social Media und Nachrichten erfüllen einen dieser Tage ja sowieso mit mehr Stress, als man haben möchte.

Aber was macht das für den größeren Zusammenhang? Es gibt ja viele Menschen, denen es derzeit so geht wie mir. Sie haben ganz verschiedene Jobs. Aber viele arbeiten auch im Journalismus, in der Politik, in Vereinen, beteiligen sich an der öffentlichen Debatte. Die meisten von ihnen sind Frauen, einige auch Männer. Und sie haben noch etwas gemeinsam: Ihre Stimmen werden demnächst empfindlich fehlen.

Plötzlich raus aus der Debatte

Viele klagen ja, dass bei all den Öffnungsmaßnahmen die Stimmen von Kindern und Familien hintenrübergefallen sind. Für einige von uns beginnt die Kita nicht wieder vor September – falls wir dann nicht auch noch eine zweite Welle von Corona kriegen. Das ist für die Kinder und auch für die Eltern eine wirklich schwierige Lage. Aber mal davon abgesehen möchte ich mir ansehen, was das mit dem öffentlichen Diskurs anrichten wird.

Denn wir erleben gerade eine wahre Explosion von Onlineveranstaltungen zu den verschiedensten Themen. Was ich sehr begrüße. Auch Podcasts sprießen täglich aus dem Boden. Die Debatte lebt und brummt. Nur unter Eltern wird auf Twitter gescherzt: Diese Schwemme von Veranstaltungen haben sich doch Leute ohne Kinder ausgedacht. Und es hat etwas Wahres. Während es noch ganz gut geht, selbst an welchen teilzunehmen, bemerke ich an mir selbst, dass ich überhaupt nicht die Zeit habe, so etwas als Zuschauer zu konsumieren. Und ein Stück weit bin ich damit aus der Debatte raus. Niemand kann nur sprechen. Man muss das Gesprochene ja aus dem Gehörten entwickeln – aus dem Austausch.

Folgen für den öffentlichen Diskurs

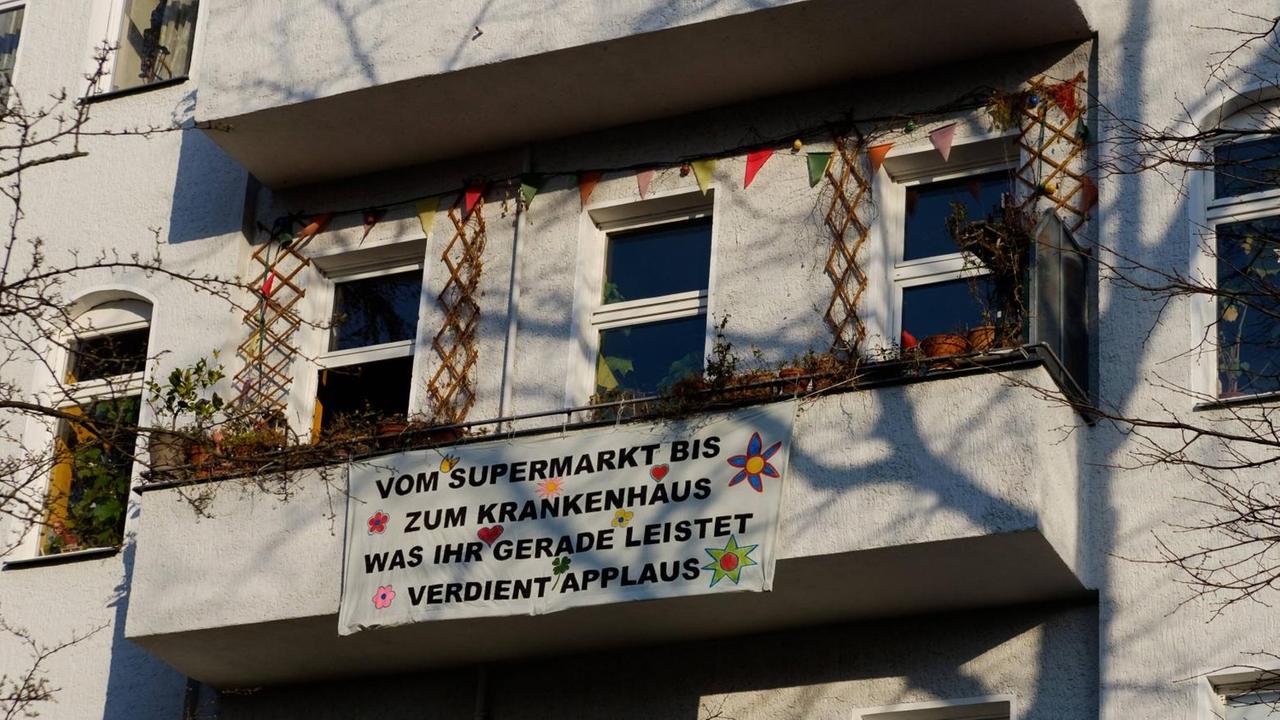

Ab dem 30. Mai beginnen wieder Messen. Nach und nach wird es wieder Events geben, von denen es zu berichten gilt. Wer wird dort hinfahren? Nicht die Journalistin, die auch Mutter eines kleinen Kindes ist. Da wird jemand anderes aus der Redaktion gefragt werden müssen. Die Soziologin Jutta Allmendinger befürchtet eine Retraditionalisierung der Rolle der Frau, die uns um drei Jahrzehnte der Entwicklung zurückwirft. Und das ist nicht nur für Frauen fatal, sondern für das ganze Land.

Denn auch den öffentlichen Diskurs wirft das um drei Jahrzehnte zurück. Wir sprechen in der Öffentlichkeit ja sowieso nicht mit der ganzen Breite der Gesellschaft. Es sind immer dieselben Gruppen, die unterproportional in den Redaktionen, in den Talkshows, in den Kommentarspalten sitzen: Menschen ohne Studium, Menschen mit Migrationshintergrund, behinderte Menschen, Minderjährige.

Denn auch den öffentlichen Diskurs wirft das um drei Jahrzehnte zurück. Wir sprechen in der Öffentlichkeit ja sowieso nicht mit der ganzen Breite der Gesellschaft. Es sind immer dieselben Gruppen, die unterproportional in den Redaktionen, in den Talkshows, in den Kommentarspalten sitzen: Menschen ohne Studium, Menschen mit Migrationshintergrund, behinderte Menschen, Minderjährige.

Journalismus wird teils blind für Lösungen

Die Diversität ihrer Stimmen fehlt uns jetzt schon. Menschen mit immer ähnlichem Erfahrungshintergrund in der Debatte zu haben, ist wie innerhalb eines engen, dunklen Tunnels zu debattieren. Ein solcher Journalismus ist teils blind für Lösungen. Und nun kommt die nächste Einschränkung. Denn wer befördert schon die Kollegin, die immer übermüdet und unkonzentriert ist? Wer lädt den Experten ein, dessen Kind immer in die Schalte platzt? Es wird in erster Linie Frauen treffen, die vier Mal so häufig Einbußen in ihrem Berufsleben aufgrund der Betreuungssituation ihrer Kinder hinnehmen.

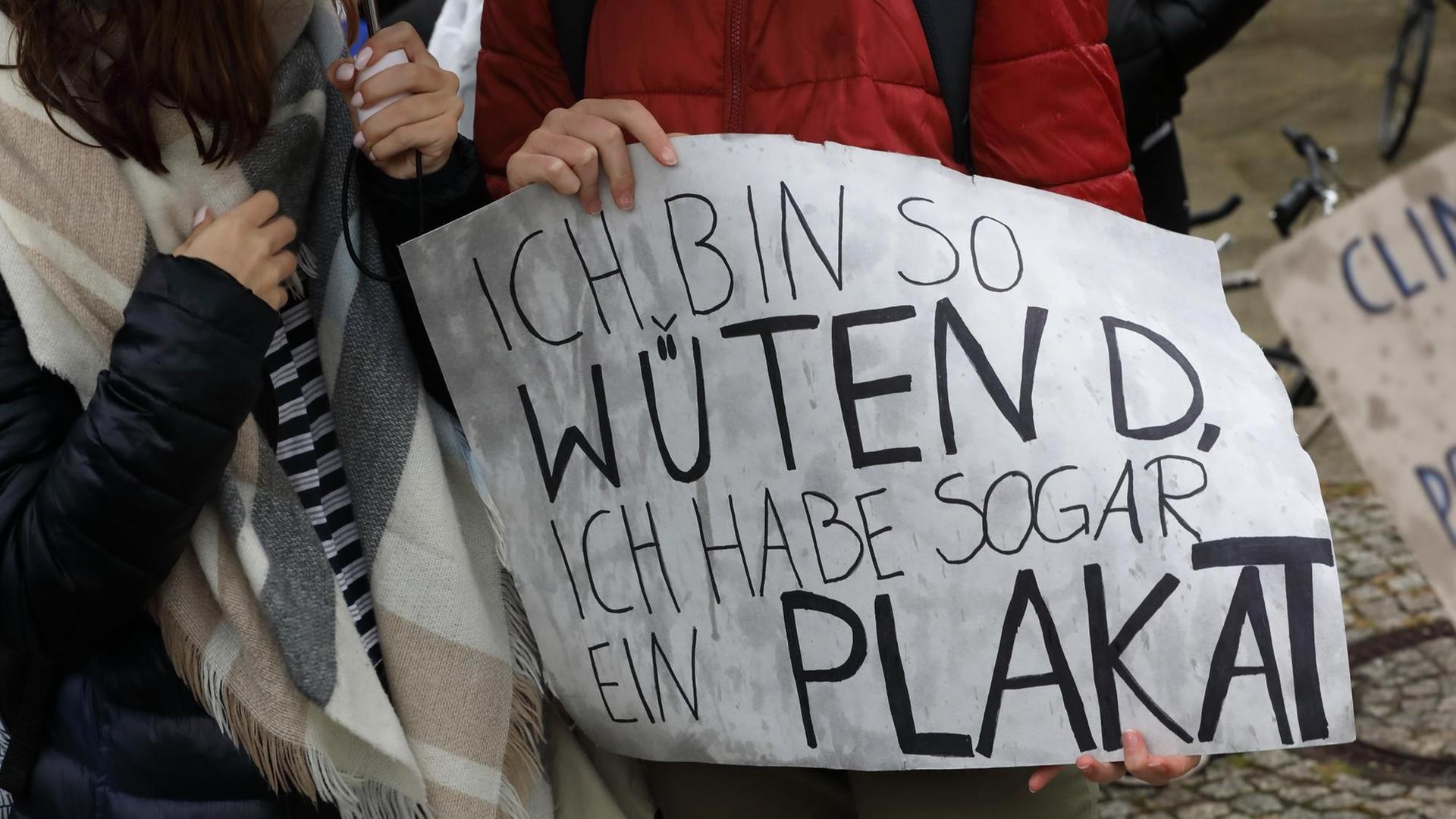

Was damit besonders fehlt, ist die Stimme der Menschen, die die nächste Generation ganz genau vor Augen haben. Und damit rücken auch unsere Kinder noch stärker aus unserem Blickfeld. Was das mit einem Diskurs darüber macht, wie die Welt in 30 Jahren aussehen soll, mit einem Diskurs über Nachhaltigkeit und Klimawandel, kann man sich ausmalen. Journalismus braucht Vielfalt. Und dafür müssen jetzt gerade Redaktionen die Frage der Familie ganz zentral im Auge behalten.

Was damit besonders fehlt, ist die Stimme der Menschen, die die nächste Generation ganz genau vor Augen haben. Und damit rücken auch unsere Kinder noch stärker aus unserem Blickfeld. Was das mit einem Diskurs darüber macht, wie die Welt in 30 Jahren aussehen soll, mit einem Diskurs über Nachhaltigkeit und Klimawandel, kann man sich ausmalen. Journalismus braucht Vielfalt. Und dafür müssen jetzt gerade Redaktionen die Frage der Familie ganz zentral im Auge behalten.