Wie eigentlich klingen geschwärzte Textpassagen im Radio?

"Ich wusste, dass ––––––, wenn sie nicht im ––––– die kühle Effizienz war, dass sie eigentlich eine romantische Frau war. Ich bin nicht mit ––– ––– –––– –––––––, weil ich fürchtete, dass ––– in –––– ––– –––––– war. Du gewöhnst dich an so ein verkorkstes Verhalten, was dazu führt, dass du bald auch nicht mehr –––––– willst."

Seit nunmehr 46 Jahren bleibt in einem Buch die Privatsphäre einer Frau geschützt, weil sie nicht erkannt werden möchte. "Fünf Ausgaben mit zwei Namensvarianten, eine mit Papier überklebte sowie eine mit Textblockaden versehene Ausgabe und schließlich eine mit Schrägstrichen statt Namen zensierte Edition sind diesem Verfahren geschuldet", heißt es im dokumentarischen Anhang.

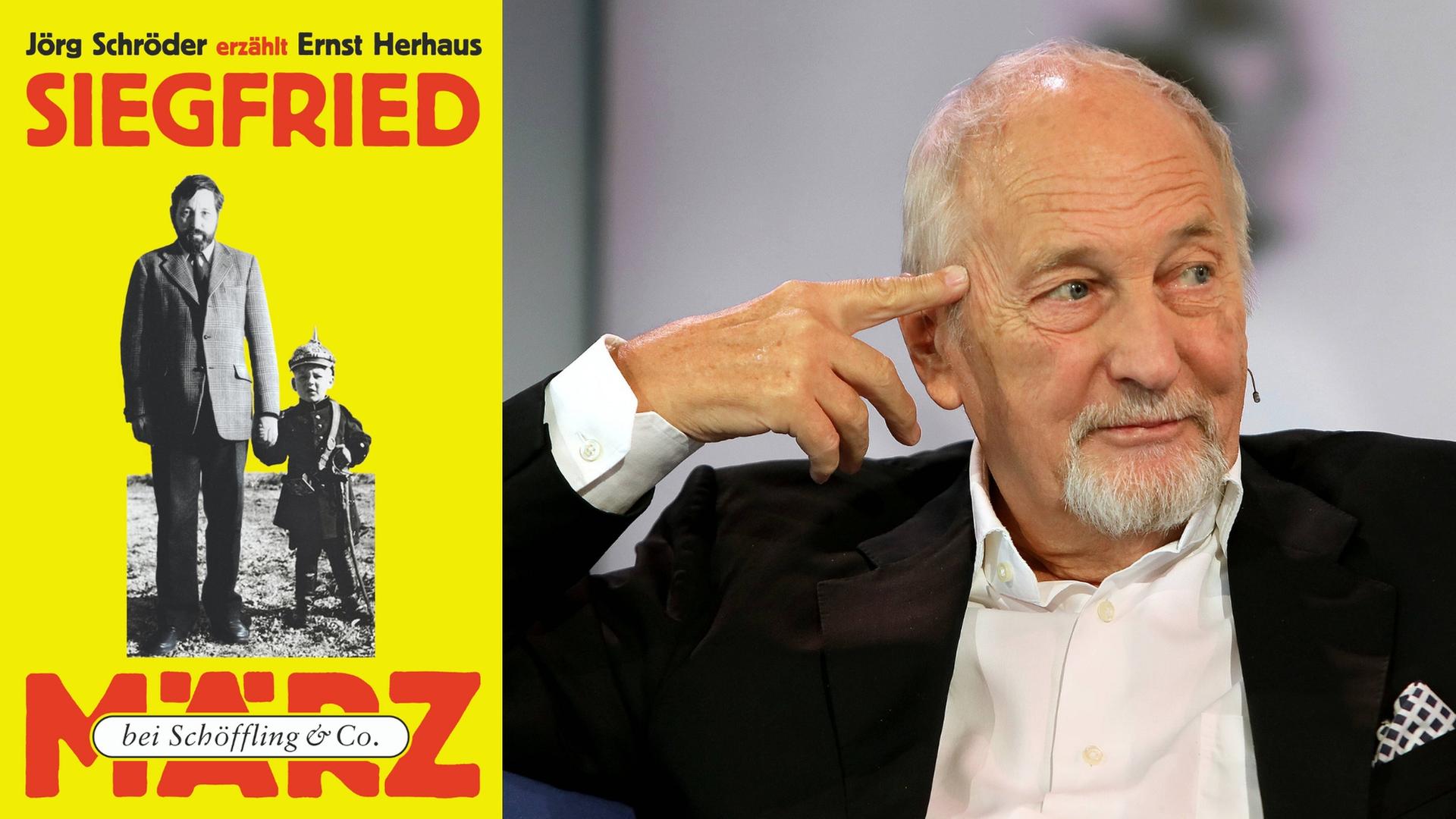

Was aber wäre so schlimm daran, im 1972 erstmals publizierten "Jörg Schröder erzählt Ernst Herhaus Siegfried" – so der korrekte, später noch zu erläuternde Langtitel des Buches –, was wäre denn schlimm daran, als Betroffene den Namen nach fast einem halben Jahrhundert preiszugeben, statt nachgeborenen Lesern passagenweise mehr Morsealphabet denn Fließtext aufzubürden?

Zunächst könnte man als Ursache für konsequente Verweigerungshaltung stilistische Gründe vermuten, denn der Autor schlägt nicht gerade diplomatische Töne an. Etwa beim Rückblick auf seine Lehrjahre: "Die Lehre in diesem Laden hatte so eine Ersatzfunktion für blöde höhere Töchter – und da waren sie denn auch alle versammelt, die Töchter der High Society, die trotz aller Arschtritte und Arschspritzen und Antichambrierkunststücke das Abitur nicht geschafft hatten, was schon viel besagt, wenn man weiß, was für Idioten das Abitur machen."

"Siegfried" ist ein klassisches Ego-Dokument

Einer rüden Diktion wegen zieht allerdings kaum einer vor den Kadi. Derartige Klagen markieren in Wahrheit den Endpunkt einer vorangegangenen sozialen Konstellation, die nicht überliefert werden soll. Erst recht nicht, wenn es sich – wie hier – um ein Genre handelt, für das die historische Forschung den Terminus "Ego-Dokumente" bereithält. Von Briefen über Tagebücher bis hin zu Autobiografien sind Ego-Dokumente mit Fiktionalisierungen verschwimmende Zeugnisse von schwer einschätzbarem Wahrheitsgehalt.

Werden solche Dokumente veröffentlich, können sie zwei Aufmerksamkeitsgipfel erleben: Einmal, wenn das betreffende Ego im Zenit des öffentlichen Interesses steht und alle neugierig auf dessen Auslassungen sind; ein andermal, wenn kaum noch jemand das Ego kennt – oder es nie bekannt gewesen ist –, seine Überlieferungen jedoch typisch für die geschilderte Periode erscheinen. Meist erreichen Ego-Dokumente nur einen dieser beiden Scheitelpunkte.

Im Falle Jörg Schröders steht der Zeitgenossen-Ruhm außer Frage, nun wagt die Wiederauflage zum 80. Geburtstag den Test, ob ein Werk über den westdeutschen Literaturbetrieb der 50er- bis 70er-Jahre tatsächlich mehr liefert als verdämmerte Klatschgeschichten über längst verstorbene oder immer noch verstimmte Akteure. Viele jedenfalls hat Jörg Schröder überlebt, denn er war erst 34, als er den berühmt gewordenen Satz aussprach: "Ich erzähle diesen Muff, weil sich kein Mensch vorstellt, was für eine Scheiße das ist, die man in den Feuilletons Kultur nennt."

Der junge Mann rettete einen bankrotten Judaica-Verlag – mit Pornographie

Wer ist dieser Kraftkerl? Nach einer Buchhandelslehre in Düsseldorf, ein paar Episoden als blutjunger Werbemann in einigen Verlagen, geriet er auf der rastlosen Suche nach geldwerter Betätigung und Selbstbestätigung an den bankrotten Kölner Judaica-Verlag Melzer:

"Ich stellte fest, dass der Verlag im Monat zweitausend Mark Umsatz machte und rund 450.000 Mark Schulden hatte. ›Herr Melzer, das ist, vorsichtig ausgedrückt, eigentlich sinnlos‹, sagte ich. Da sprang er von seinem Stühlchen auf, wetzte in diesem kleinen Zimmer hin und her und schrie: ›Geld! Geld! Geld! Geldgeldgeldgeldgeldgeld!‹ Dann sackte er wieder in sich zusammen und sagte: ›Das hat mich Blut und Tränen gekostet! Bluuuuut und Träääänen!‹ (…) Ich ging nach Hause. Es war aussichtsloser, als ich gedacht hatte. Aber dann dachte ich: (…) ›Diesen Kulturkackern und Häkelfritzen, denen will ich's zeigen!‹ Wenn man ein Abenteuer eingeht, will man immer irgend jemandem irgendwas beweisen."

Der Ex-Buchhändler, Ex-Werbemann, der eigentlich Schriftsteller hatte werden wollen, dann wenigstens Lektor, übersprang alle Karriere-Zwischenstufen und wurde zum Verlagsleiter. Das wäre kaum eine Branchen-Fußnote wert, hätte Jörg Schröder den unbedeutenden Melzer Verlag nicht mit einem Coup sondergleichen saniert, der Ende der 60er-Jahre etwas Anrüchiges hatte. Denn Schröders Rettungsidee lag fernab aller Judaica.

"Schließlich kam die Übersetzung der ›Geschichte der O‹ von Rolf Soellner. Ich las sie und fasste mir an den Schwanz, kriegte einen hoch, bei dem Buch ging mir das Messer in der Tasche auf, und ich wusste: Das kommt an. Aber ich hatte natürlich auch Schiss, es auf den Markt zu bringen."

Die 1954 in Frankreich erstveröffentlichte "Geschichte der O", ein sadomasochistischer Roman in klassischer französischer Tradition, hatte bis dato kein deutscher Verleger anzurühren gewagt. Schröders Coup stieß pornographischer Literatur oder literarischer Pornographie – wie immer man das drehen mag – nicht nur die Tür zu bürgerlichen Wohn- und Schlafzimmern auf, sondern trat zugleich den Beweis an, dass Frauen nicht minder erektionsauslösend schreiben können als Männer. Hinter dem weiblichen Pseudonym Pauline Réage verbarg sich keineswegs ein lüsterner Faun, sondern die Lektorin Anne Cécile Desclos.

"Die Bestellpost wurde immer dicker, es brach Euphorie in unserem Souterrain aus, die der alte Melzer, der in seinem Leben nur kommerzielle Schlappen erlitten hatte, kaum fassen konnte. Jeden Tag kamen ungefähr 2.000 Mark in Scheinen an, dazu unglaubliche Mengen Buchhändlerbestellungen. Auch ich erlebte so etwas zum ersten Mal. Das Buch lief. Es war der erste wirkliche Erfolg, und damit fing auch Joseph Melzer an, ›Die Geschichte der O‹ in sein Weltbild zu integrieren."

Der März-Verlag – ein kollektivistisches Abenteuer?

Die Liaison zwischen Schröder und dem ökonomisch erfolglosen Altverleger mit seiner Liebe zu Ludwig Börne (dessen Gesamtausgabe freilich nur mit Hilfe von Lust-Gewinnen zuende gebracht werden konnte) währte allerdings nicht sonderlich lange. Als Joseph Melzer die erfolgreiche Crew um Schröder entmachten wollte, kam es zur Trennung. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion gründete sich der März Verlag, und das Sexlabel "Olympia Press", das eigentlich Melzer hatte langfristig stabilisieren sollen, wanderte ebenfalls zu den Jungverlegern hinüber. Wir schreiben das Jahr 1969: Ein Kollektiv musste es sein!

"Meine Mitverschwörer waren vierzehn Tage lang motiviert gewesen, so lange hielt die kollektive Kellereuphorie an, dann sackte jeder zurück in seine Angestelltenmentalität. Sobald die ersten Anzeichen dafür sprachen, dass keine Katastrophe eintreten würde, sondern dass die beiden Verlage anfingen zu funktionieren, war die Kiste für die anderen gelaufen. Schröder war der Boss, sie machten was er sagte. (…) Gleichzeitig aber wurde die Fiktion von kollektiven Entscheidungen aufgebaut, und je deutlicher es allen wurde, dass es eine Fiktion war, desto mehr wurde diese Fiktion gehätschelt."

Das ist immer noch ein faszinierender Lesestoff, weil es neben "Siegfried" und dem Roman "Das Geschäftsjahr 1968/69" von Bernd Cailloux (der allerdings erst jenseits der Jahrtausendwende entstand) kaum Schilderungen des 68er-Umbruchs mit ökonomischem Beiwerk gibt. An der Person Schröder jedenfalls kristallisierte sich ein zeittypischer Widerspruch aus. Der Mann ist geborener Unternehmer mit einem Zug zum Spieler, aber sein Geschäftsmodell – freizügige Literatur, ob gesellschaftlich, politisch oder pornographisch – benötigte die Unterstützung eines politischen Milieus, das Unternehmertum in Bausch und Bogen ablehnte. Einerseits sollte der Entrepreneur als ideologischer Watschenmann bereitstehen, andererseits jedoch jene Früchte hervorbringen, die man im Kollektiv zu verteilen gedachte.

Schröder jonglierte mit dem paradoxen Jobprofil nach Gutdünken: "Ich betrachtete die beiden Verlage, Olympia Press und März, damals keineswegs als mein Eigentum. Aber ich teilte mir ein Monatsgehalt von 5.000 Mark zu. Keine Widerrede. Ich stieg auch in die Spesenkiste ein. Keine Reaktion. Das Kollektiv existierte eben als Fiktion."

Man schaut der sexuellen Revolution beim Laufenlernen zu

Und Geld brauchte der Mann: für seinen Jaguar, für Alkohol und Prostituierte. Schon während der Lehre in Düsseldorf hatte er sich vom rheinischen Rotlichtmilieu angezogen gefühlt, und die Idee, Börne an Porno zu koppeln, kam nicht von ungefähr, sondern aus doppelter Neigung zu Literatur und Sex. Man kann in "Siegfried" – übrigens der Name seines verkrachten Musikerstiefvaters, der viel zu Schröders Verachtung exaltierter Künstlerexistenzen beitrug –, man kann in diesem Ego-Dokument gewissermaßen der sexuellen Revolution beim Laufenlernen zusehen.

Das ist bei der Erstveröffentlichung noch Skandale wert gewesen, wurde bei späteren Ausgaben in den Achtzigern und Neunzigern vermutlich als bloß unterhaltsam rezipiert. Heute liest es sich wiederum nicht ohne Beklemmungen, denn der Schröder von 1972 ist ein Macho wie aus dem Fahndungsbuch des me-too-Feminismus. Seine Fischzüge im Mare sexualis passen zur 68er-Unbekümmertheit, heute würde allein die Art, wie er damals darüber sprach, einen Shitstorm auslösen. Und doch passt es wiederum zu Schröders unangefochtenem Selbstbewusstsein, dass der heute 80-Jährige Bemerkungen wie folgende nicht einfach getilgt hat:

"Die Beine der Carita? Auch typisch. Ziemlich geil eigentlich, nicht so porendurchblutete Beine, die finde ich ekelhaft. Kennst du diese porendurchbluteten Beine von Frauen, die zuviel Schweinefleisch essen? Hauptsächlich an den Oberschenkeln und an den Oberarmen siehst du das deutlich, diese roten Poren, die Poren von Schweinefleischesserinnen, widerlich!"

Man tilgt nichts, ohne von Gerichten dazu gezwungen zu werden, lautet das implizite Autoren-Credo, schon gar nicht, wenn sich bloß die Rezeptionsbedingungen verändert haben. Aber ist die vorliegende Ausgabe wirklich identisch mit dem nur um verordnete Zensurbalken ergänzten Urtext?

Wer sich den "Siegfried" von 1972 oder die mittlere Ausgabe von 1990 besorgt, wird sich ein bisschen wundern. Der ursprünglich orale Charakter des Textes mit sehr vielen Sätzen im Perfekt wurde immer wieder verändert und an vielen Stellen ins Präteritum gesetzt, damit er schriftsprachlich glänzt. Was in den 70ern noch zur Realismus-Mode der damaligen "Protokoll-Literatur" passte, klang wohl irgendwann zu schlicht, auch wenn dieses autobiografische Ego-Dokument mit dem langen Titel "Jörg Schröder erzählt Ernst Herhaus Siegfried" tatsächlich nicht am Schreibtisch, sondern in Auswertung von Tonbandaufzeichnungen entstand.

Wer hat das erzählte Buch eigentlich geschrieben?

Der heute fast vergessene Schriftsteller Ernst Herhaus diente dem Verleger als Dialog- und Sparringspartner. Vielleicht auch nur als Melkknecht, denn von Herhaus ist kein einziges Wort im Buch zu finden. Oder alle sind von ihm, denn Herhaus hat sich 1977 seinerseits in einem Ego-Dokument geäußert, einer umfassenden Alkoholiker-Lebensbeichte unter dem Titel "Kapitulation". Dort sagt er über "Siegfried":

"Ich habe das Buch dann geschrieben. Geistig gutmütig habe ich geschrieben, flach authentisch. Ich hatte für meinen Verzicht auf unverstümmelte innere Authentizität sogleich einen Vorwand, notierte mir: ›Schröders Sprache, bis in fahle Tonfärbungen exakt, erzählerisch aufs Papier zu bringen, das reizt mich.‹" (Ernst Herhaus "Kapitulation")

Eine zweite Herhaus-Bemerkung erhellt allerdings den "Siegfried"-Komplex noch tiefer. Mit den Röntgenaugen des schwer Suchtkranken erspürte der Alkoholiker ein psychologisches Motiv bei seinem Gegenüber, das beides erklärt – den unverbrauchten Lustgewinn, den die Lektüre bis heute bereitet, und die aggressive Bekämpfung des Textes durch darin erwähnte Personen.

"Erlittener Schmerz durch die ersten Prügel für Liebe brachten ihn [Schröder] dazu, noch dreißig Jahre später, die Basis des Schmerzes als alleiniger Begabung zum Erzählen zu verlassen und auf die Suche nach den Schuldigen zu gehen." (Ernst Herhaus ebd.)

Faszinierend wird das Schrödersche Erzählen nicht zuletzt dadurch, dass ein starkes Ego nach Gutdünken Schuldige fürs eigene Scheitern sucht. Obwohl es sich selbst keineswegs schont, bleiben Kollateralschäden bei Dritten zurück, wie die nicht mehr einzurenkende Verstimmung der bis heute anonym gebliebenen Verlagsmitarbeiterin: "Aus meiner Unternehmerwirtschaft, die ja zugleich auch eine Misswirtschaft war, habe ich mir nur ein einziges Unrecht gegen einen Mitarbeiter vorzuwerfen, aber das ist gravierend und das ist auch nicht mehr gutzumachen: –––– ––––––."

Zensur-Sperrbalken sind auch ein wirksames Marketing-Instrument

Liest man die inkriminierten Passagen im Original unzensiert, ist man fast erschüttert über deren Banalität. Kaum Ehrenrühriges lässt sich daraus entnehmen, allenfalls eine für Schröder‘sche Verhältnisse nachgerade unterkühlte amouröse Konstellation, deren Kränkungspotenzial nach 46 Jahren wenig plausibel bleibt. Da der Text ohnehin bearbeitet wurde, wäre es ein Leichtes gewesen, die Stellen spurlos zu tilgen. Dass Schröder dies bis heute nicht getan hat, verweist auf einen anderen Sachverhalt, den er zum Leitspruch erkor: "Wir leben vom Mythos und nicht von der Stückzahl."

Mit den sichtbaren Zensur-Sperrbalken vermittelt sich der Mythos von "Siegfried" als meistbeklagtem Buch der alten Bundesrepublik einfach deutlicher als ohne. Und dieser Mythos ist konstituierend für die weitere Lebens- und Publikationsgeschichte von Jörg Schröder. 28 Jahre lang berichtete er bis Mitte 2018 – zusammen mit seiner Frau und Mitschöpferin Barbara Kalender – unter dem Label "Schröder erzählt" mit unverminderter Verve weiter aus dem Literatur- und Medienbetrieb, so medisant und tratschlustig wie eh und je. Das ist der Post-März-Schröder. Denn nach der Melzer-Revolte war es relativ rasch bergab gegangen, weil sich die literarische Pornographie doch nicht als dauerhafte Goldgrube erwies: "Bei der Olympia Press merkte ich, dass der Ofen aus war. Das merkte man an den Umsätzen."

Schröder gab den pornographischen Zweitverlag in einer Art Abspaltung an den französischen Lizenzgeber ab und widmete sich ganz dem März-Verlag. Unterbrochen von Konkurs und Liquidation existierte dieser in drei Stadien. Phase zwei und drei fielen in die Zeit nach "Siegfried" und sind im Anhang von Barbara Kalender umfangreich dokumentiert. Auf ökonomisch durchaus schwankender Basis erschienen bei März solch unterschiedliche Longseller wie Günter Amendts Aufklärungsbuch "Sexfront" oder Bernward Vespers Roman "Die Reise". Da Schröder die Rechte über den Verlagsuntergang hinweg hatte behalten können, vermochte er in späteren Jahren immer wieder Lizenzausgaben zu initiieren und schuf damit, wovon andere Verleger träumen: einen eigenen Kanon überlieferungswerter Bücher.

Pioniere des digitalen Zeitalters

Ungewöhnlich früh erkannten Schröder und Kalender dann die buchweltstürzenden Vorteile der Digitalisierung: "Januar 1990: Wir kauften einen MacIntosh SE von Apple sowie einen Tintenstrahl-Drucker nebst Peripherie. Kostenpunkt: 15.000 Mark."

Mit anfänglich 271 "Subsen" – sprich Subskribenten – ging im selben Jahr 1990 das Mammutprojekt "Schröder erzählt" mit bis zum Schluss 68 Folgen los: Der Autor kein Schreiber, sondern ein Redender; der Verleger kein Verleger, sondern Self-Publisher, wie der Terminus heute heißt. Die Lektorin keine Verbesserungsinstanz, sondern Mitgestalterin und alter ego … was in dieser Doppelbesetzung für die spätere Ego-Dokumenten-Forschung seinen ganz eigenen Reiz entwickeln dürfte.

Auf jeweils 50 typographisch ansehnlichen Seiten, in einer von Hand hergestellten Edition war "Schröder erzählt" von Anfang an ein Sammelstück, auch wenn Schröder und Kalender mit den Bleisatz-Buden des bibliophilen Sektors nie etwas am Hut hatten: Sie druckten auf einem Laserdrucker – pfui! – und verwendeten Heißleimbindung wie Studenten bei ihren Hausarbeiten. Den für bibliophile Sammler unabdingbaren Aspekt der niedrigen Stückzahl garantierte allerdings das dauernde Damoklesschwert, es könne nach der Verschickung an durchschnittlich 400 Subskribenten möglicherweise nie mehr nachgedruckt werden.

Denn das "Schröder-erzählt"-Projekt funktionierte wie eine Art kapitalistischer Samsidat als Anti-Zensur-Praxis. Zwar verbietet keine staatliche Macht hierzulande Publikationen – doch Publikationen können Kläger auf den Plan rufen: "Stellen Sie sich vor, Sie erzählen eine Geschichte, und die kommt Ihnen monatelang, jahrelang von zig Leuten seziert und gewendet aus Schriftsätzen, Urteilen, Wortklaubereien, Rechnungen entgegen. […] Soll ich, wie man mir anrät, meine Geschichten ›verfremden‹, die Zusammenhänge verändern, Menschen/Namen anonymisieren? Weil ich zu derlei Schlüssellochfiktionen, jedenfalls solange es um ›meine‹ Literatur geht, keine Lust habe, jedoch zum Schweigen noch nicht abgebrüht genug bin, andererseits aber auch keine gedruckten Auflagen, die ich nicht verkaufen darf, im Lager mehr ertragen will, werde ich mich in Zukunft jedem gerichtlich vorgetragenen Unterlassungsbegehren gegen meine Texte beugen."

Womit dann keine weiteren Exemplare mehr hergestellt worden wären. Die Kleinauflage im Digitaldruck erwies sich als probates Mittel, Persönlichkeitsrechtsklagen zu unterlaufen. Das kann man als Triumph der Meinungsfreiheit sehen – oder als Vorbote einer inzwischen überbordenden Klatsch- und Hämekultur im Internet. Der Unterschied zur letzterer bestand bei Schröder und Kalender stets darin, dass sie jedes Wort wägten, nie einem spontanen Impuls nachgaben, sich schlicht Zeit ließen für ihre Editionen. Das ist der Unterschied zwischen Meinungsrülpser und Literatur, wobei das letzte Wort über Ego-Dokumente literaturwissenschaftlich nicht gesprochen ist: Sind sie mehr als Selbstinszenierungen, im Falle des vorliegenden Buches sogar einer versuchten Selbst-Kanonisierung? Mit der Neuausgabe von "Siegfried" sagt Schröder uns jedenfalls: Die 68er-Literatur wäre ohne mich ärmer gewesen!

Und das stimmt.

Jörg Schröder: "Jörg Schröder erzählt Ernst Herhaus Siegfried"

Mit einem dokumentarischen Anhang von Barbara Kalender

Schöffling & Co., Frankfurt a.M. 544 Seiten, 28,00 Euro.

Mit einem dokumentarischen Anhang von Barbara Kalender

Schöffling & Co., Frankfurt a.M. 544 Seiten, 28,00 Euro.