William Gibson ist ein Meister der ersten Sätze. Ein Text im Stil seiner frühen Romane könnte vielleicht so beginnen: Im zweiten Frühjahr der Pandemie kehrten die Artefakte zurück, deren Einschläge mehr als drei Jahrzehnte zuvor seismische Wellen um die damals bekannte Welt gesendet hatten. – Netter Versuch, aber hören wir lieber Gibson selbst:

"Der Himmel über dem Hafen hatte die Farbe eines Fernsehers, der auf einen toten Kanal geschaltet war."

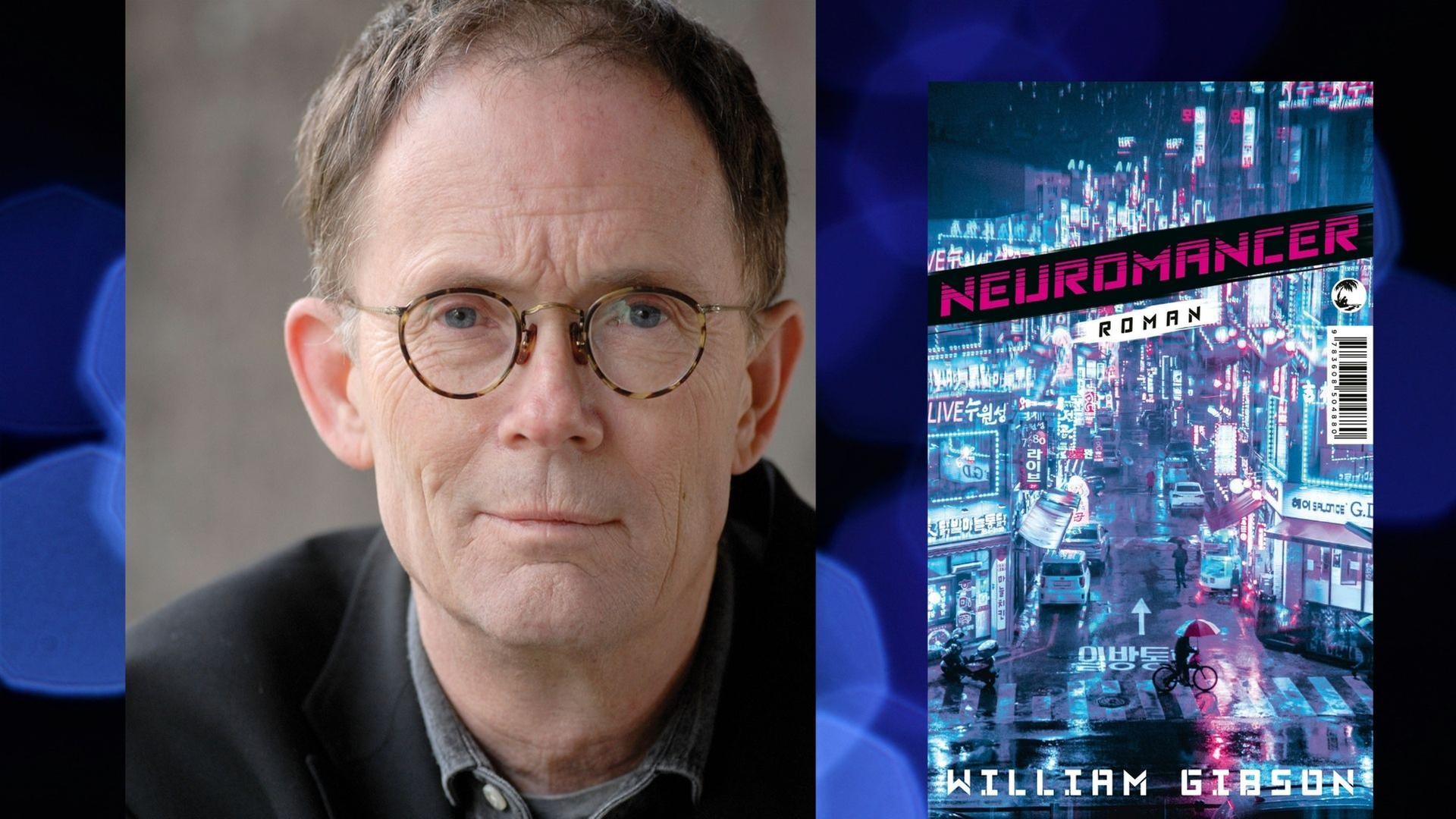

Schon im ersten Satz seines Debütromans "Neuromancer", erschienen 1984, zeigte William Gibson, dass er zwei Dinge über das Schreiben von Science-Fiction wusste: Erstens, es muss spannend sein. Zweitens, es hat mit der Gegenwart des Schreibenden zu tun. Beides trifft ohne Zweifel auf alle drei in den Achtzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts erschienenen Romane des in Kanada lebenden US-Amerikaners zu.

Schatzkiste des 20. Jahrhunderts

"Neuromancer" wartet mit einer Fülle von Effekten auf, die in der Spannungsliteratur seit den Pionieren des Hard-Boiled-Erzählens zelebriert werden, mit originellen Metaphern und Vergleichen also, lapidaren Dialogen und dem Lauf einer Knarre hinter jeder Ecke. Dazu die halbkaputten Hauptfiguren der Noir-Tradition und die teils deliranten Schilderungen, mit denen Beat-Größen wie Jack Kerouac und vor allem William S. Burroughs ihre Ära in Aufruhr versetzten. Schließlich der nerdige Genauigkeitsfuror der Postmoderne, wenn es um Gadgets und Markennamen geht:

"Das Chatsubo war eine Bar für Berufsexilanten; man konnte dort eine Woche bechern, ohne ein Wort Japanisch zu hören. Ratz schmiss die Bar. Seine Armprothese zuckte monoton, als er einen Schwung Gläser mit Kirin vom Fass füllte. Er sah Case und lächelte. Sein Gebiss war ein Flickwerk aus osteuropäischem Stahl und brauner Fäulnis. [...] ,Wage war schon da, mit zwei Mackern‘, sagte Ratz und schob Case mit seiner unversehrten Hand ein Bierglas über den Tresen. ,Geschäfte, ihr beide, Case?‘ [...] Das Lächeln des Barmanns wurde breiter. Seine Hässlichkeit war legendär – im Zeitalter käuflicher Schönheit hatte sein Mangel daran Signalwirkung. Der altertümliche Arm surrte, als er nach einem anderen Glas griff. Es war eine russische Militärprothese, ein Greifer mit sieben Funktionen, rückkopplungsgesteuert und eingegossen in schmuddeliges, pinkfarbenes Plastik. [...] ,Jonglierst mit irgendwelchen komischen Deals.‘ ,Klar‘, sagte Case und trank einen Schluck Bier. 'Einer muss hier ja komisch sein.'"

Schönheitsoperierte Drogendealer

Die zweifelhafte Kirin-Kaschemme, die der 24-jährige Henry Case in der Eingangsszene von "Neuromancer" aufsucht, befindet sich in Chiba City, einer Enklave der Gesetzlosigkeit mitten in einem von strahlender Effizienz und hyperkonsumistischem Konzernkapitalismus beherrschten Japan.

Als Bezirk unaussprechlicher Laster und skrupelloser Verbrechen von den zuständigen Yakuza geduldet, ist es bevölkert von schönheitsoperierten Drogendealern und Straßensamurais voller mehr oder weniger smarter Implantate. Mit Cases Eintreten in die Bar öffnet sich dem Leser die Tür zu einer nicht allzu fernen Zukunft – einer Zukunft, wie die Achtziger sie sich vorstellten, die Zukunft des No-future-Jahrzehnts. Nach dem atomar geführten Dritten Weltkrieg sind Teile Europas unbewohnbar. Die staatliche Ordnung ist abgelöst von turboliberaler Privatisierung, die natürlichen Lebensgrundlagen sind weithin zerstört.

"Die Luft war schlechter geworden; an diesem Abend schien sie Zähne zu haben. Die Hälfte der Leute trug Atemschutzmasken."

In Amerika ist die Ostküste zusammengewachsen zum "Sprawl", einem Metropolengebiet, in dessen drangvoller Enge sich das urbane Leben unter gigantischen geodätischen Kuppeln vollzieht. Im Weltraum kreist die riesige Vergnügungsstation "Freeside", eine Art orbitales Las Vegas, und erlaubt Luxusurlaube für diejenigen, die es sich leisten können.

Der Erfinder des Begriffs "Cyberspace"

Aber William Gibsons "Neuromancer", ebenso wie die innerhalb weniger Jahre folgenden Romane "Count Zero" und "Mona Lisa Overdrive", verdankt seine Berühmtheit nicht der liebevollen Schilderung der Auswüchse dessen, was sich zu seiner Entstehungszeit gesellschaftlich, ökologisch und ökonomisch abzeichnete. In die Annalen der Populärkultur geschrieben hat sich Gibson vielmehr mit dem Begriff des "Cyberspace", den er erfunden hat.

"Nach einem Jahr hier träumte er immer noch vom Cyberspace, [...] immer noch sah er im Schlaf die Matrix, helle Gitter der Logik, die sich vor der farblosen Leere entfalteten …"

Durch die Gitter des Cyberspace turnen die "Cyber-Cowboys" und hacken sich in die hochgesicherten Datensysteme der großen Konzerne, wenn sie sich nicht gerade in Chiba Citys gefährlichem Gassengewirr oder anderen teils futuristischen, teils lachhaft schraddeligen Handlungsräumen der Romanrealität herumdrücken. Oder beides gleichzeitig tun, denn das ist ja der Trick an der Sache: irgendwo vor einem Endgerät sitzen, sich mit der Elektronik verbinden und in eine virtuelle Welt eintauchen.

Vom Videospiel zur Matrix

Anfang der Achtzigerjahre, als Gibson begann, vom Cyberspace zu erzählen, hatte kaum ein Mensch auch nur eine schattenhafte Vorstellung, was das Internet einmal sein würde. Auf Seite 83 von "Neuromancer" – da ist vom Cyberspace bereits mehrfach und handlungsentscheidend die Rede gewesen – bietet der Autor einen freundlichen Service für seine ahnungslose Leserschaft und lässt seinen Helden Case eine Definition abspielen. Aus einer Kindersendung, wohlgemerkt:

"Die Matrix hat ihre Wurzeln in primitiven Videospielen [...], in frühen Computergrafikprogrammen und militärischen Experimenten mit Schädelelektroden. [...] Cyberspace. Eine Konsens-Halluzination, tagtäglich erlebt von Milliarden zugriffsberechtigter Nutzer in allen Ländern [...] Eine grafische Wiedergabe von Daten aus den Banken sämtlicher Computer im menschlichen System. Unvorstellbare Komplexität. Lichtzeilen im Nicht-Raum des Verstands, Datencluster und -konstellationen. Wie die zurückweichenden Lichter einer Stadt ..."

Hyperrealistisch designte Online-Spiele

Ähnliches war vor Gibson bereits von anderen gedacht worden, aber er brachte es auf den knackigen Begriff, der von den Garagenbastlern wie von den Marketing-Abteilungen der Tech-Konzerne aufgegriffen wurde und den Enthusiasmus der Neunziger für "Virtual Reality" befeuerte. Die Strahlkraft dieses Themas hat unterdessen deutlich nachgelassen.

Wer heute vom "Cyberspace" redet, denkt nicht mehr an psychedelische Trips durch fantastische Welten in 3D, sondern bestenfalls an hyperrealistisch designte Online-Spiele. Das real existierende World Wide Web ist bekanntlich längst ökonomisch, politisch und geostrategisch durchkolonisiert und in Plattform-Claims aufgeteilt – und kaum mehr erinnerlich als Gefilde von Freiheit und Abenteuer.

Eine Großmetapher, nicht wirklich fassbar

Gibsons Einfälle sind damit aber mitnichten erledigt, und das hat mit einer Eigenschaft zu tun, die Fans einer technikorientierten Hardcore-Science-Fiction wie ein Mangel vorkommen könnte. Gibson liefert keinen säuberlich ausgefrickelten Bauplan für den Cyberspace. Das Netz, in dem Case, seine Widersacher und Unterstützer sowie die Protagonisten der folgenden Romane unterwegs sind, ist eine Großmetapher, die nirgends wirklich fassbar wird. "Wie die zurückweichenden Lichter einer Stadt" – genauer wird’s nicht.

Gibsons Kollege Neil Gaiman führt in seinem Vorwort zur jetzt auf Deutsch erscheinenden Neuausgabe der Romantrilogie ein Argument an, warum diese Vagheit ein Vorzug sein könnte:

"Ich vermute, je prophetischer und stichhaltiger durchdacht ein Science-Fiction-Text ist, vielleicht sogar je genauer ein solcher Text als Vorhersage fungiert, desto weniger Nutzen hat er als Fiktion, sobald sein Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Die genauen Vorhersagen werden zum reinen Hintergrund und damit geradezu unsichtbar für die Leserschaft, während die Löcher und Ungenauigkeiten ablenken."

Tatsächlich funktioniert William Gibsons "Neuromancer"-Trilogie als Vorhersage nur bedingt, obwohl er darin – neben dem Motiv eines weltumspannenden Datennetzes – so vieles anspricht von dem, was die Menschheit heute mehr denn je beschäftigt: die enthemmte Ausbeutung des Planeten etwa, das Streben nach Selbstoptimierung oder auch die freiwillige Selbstauslieferung an die Unterhaltungsindustrie. Gibsons Vision reicht über diese zentralen Themen gegenwärtiger Diskussionen hinaus, und zugleich bleiben die Romane in wesentlichen Teilen rätselhaft und inkommensurabel. Ja, das eine scheint das andere sogar zu bedingen beziehungsweise vorauszusetzen.

Kryotechnik, Voodoo-KI und Biochips

Als Beleg für diese These sei der Versuch unternommen, den Inhalt der drei Romane zusammenzufassen. – Um es vorweg zu nehmen: Er ist zum Scheitern verurteilt.

"Neuromancer", erschienen 1984, hat seinen Titel vom selbstgewählten Namen einer künstlichen Intelligenz, die sich am Ende des Buchs mit ihrem irgendwann abgespaltenen Gegenstück vereinigt. Zuvor absolviert der junge Cyber-Cowboy Henry Case an der Seite der Samurai-Söldnerin Molly eine actionreiche Jagd nach dem entscheidenden Code.

Sie führt die beiden in hochgesicherte Konzerndatenspeicher im Cyberspace, in die letzten Winkel diverser Megacitys und schließlich ins orbitale Domizil der Unternehmerdynastie Ashpool-Tessier. Dort bekommen Case und Molly es mit maßgeblichen, dank Klontechnologie und Kryonik fast (aber nur fast) unsterblichen Mitgliedern dieser Familie zu tun.

Ein Möchtegern-Cyber-Cowboy

Im nächsten Band, "Count Zero" von 1986, hat sich, acht Jahre nach den Ereignissen von "Neuromancer", die vereinigte KI erneut aufgespalten, jetzt aber in zahlreiche Entitäten, die im Cyberspace in Gestalt von Voodoo-Gottheiten herumspuken. Dank dieser künstlichen neuronalen Netze avant la lettre scheint die Matrix ein eigenes Bewusstsein zu entwickeln.

Der junge Möchtegern-Cyber-Cowboy Bobby, Künstlername Count Zero, begegnet dem Mädchen Angie, das dank Gehirn-Modifikationen mit diesen Cyberspace-Göttern direkt in Kontakt treten kann. Auch der Ashpool-Tessier-Clan spielt wieder eine Rolle. Seine Weltraum-Villa wird erneut zum Schauplatz eines Showdowns, bei dem es unter anderem um die Integration menschlicher Erinnerung in digitale Datensysteme geht und um die Frage, ob Künstliche Intelligenz in der Lage ist, Kunstwerke zu schaffen.

Inklusive Borges-Reminszenz

Als der dritte Roman, "Mona Lisa Overdrive" von 1988, einsetzt, sind wieder acht Jahre vergangen. Angie ist zum unglücklichen Star einer virtuellen Reality-Show avanciert, Bobby zieht die virtuelle Welt der realen vor, und Molly, die implantatoptimierte Söldnerin aus Band eins, ist wieder im Spiel. Die Fäden laufen zusammen in einer Fabrikhalle auf einer verseuchten Industriebrache namens Dog Solitude in New Jersey und in einem Biochip-Aggregat, in dem das komplette Cyberspace abgespeichert ist, namens – kleine Borges-Reminszenz – Aleph.

Am Ende sind wichtige Figuren tot beziehungsweise leben weiter in der Virtualität, andere retten sich, und vor allem läuft das profitable Bewusstseinsbusiness ungestört weiter. Die Leserschaft erfährt nochmals eine Fülle von Dingen über die große Wende in der Matrix und über die weitere Entwicklung der Künstlichen Intelligenz, aber wirklich schlau dürfte sie daraus nicht werden.

Wir sind längst wie die Borg

Und das ist auch gut so. Denn die "Neuromancer"-Trilogie zählt nicht zu der Sorte Parabeln, deren Botschaft sich eindeutig herauspräparieren lässt. Sie hat eher die Eigenschaften eines großen, nicht endenden Traums, der sich fortsetzt, wenn die letzte Seite umgeblättert ist. In diesen Traum, so geht dem Leser auf, ist die Menschheit immer tiefer hineingeraten, und nicht erst, seitdem das alle und alles verbindende Netz Wirklichkeit geworden ist. Es ist die "Konsens-Halluzination" aus der Kindersendungsdefinition.

In einer Rede hat William Gibson es 2008 so zusammengefasst: "Der echte Cyborg entsteht durch das erweiterte menschliche Nervensystem: Film, Radio, Fernsehen initiierten einen Wandel in der Wahrnehmung, der so grundlegend ist, dass wir ihn wohl immer noch nicht ganz begriffen haben. Durch das Fernsehen wurden wir Teil eines elektronischen Gehirns. Unsere Wahrnehmung wurde erweitert. [...] Die körperliche Einheit von Mensch und Maschine, lange befürchtet und lange vorausgeahnt, ist schon seit Jahrzehnten vollendete Tatsache, auch wenn es uns in der Regel nicht auffällt. [...] Wir sind alle Teil eines gewaltigen Konstrukts künstlich verknüpfter Nervensysteme. Wir ,sind‘ das Konstrukt. Wir sind längst wie die Borg, aber offenbar brauchen wir Mythen, um uns das bewusst zu machen."

Elektrische Schafe und Steampunk-Kulissen

Ist Gibsons Erzählung vom Cyberspace und der Künstlichen Intelligenz ein solcher Mythos? Vielleicht. Mit Sicherheit sind diese Bücher ein großes Lesevergnügen. Dieser Autor weiß genau, auf welchen Schultern im Science-Fiction-Genre er steht, und blinzelt hier und da Vorgängern wie Philip K. Dick zu; bei ihm gibt es nicht nur Androiden, sondern auch – in "Mona Lisa Overdrive" – elektrische Schafe, genauer gesagt, ein Roboter-Dickhornschaf.

Aus dem Eklektizismus, mit dem er die kokett ausgestellte Coolness von Hard-Boiled und Noir mit dem Drive des Beat und der ironischen Oberflächenlust der Postmoderne verblendet, gewinnt Gibson etwas ganz Eigenes. "Neuromancer", ein typisches Debüt, zündet geradezu ein Feuerwerk an Action, Wendungen, Einfällen und Erzähltricks, folgt aber der Chronologie der Ereignisse so, wie der Cyber-Cowboy Case sie erlebt. In "Count Zero" und "Mona Lisa Overdrive" steigert Gibson die Komplexität und macht sein Puzzle dreidimensional, indem er aus wechselnden Perspektiven und mit zeitlicher Verschachtelung erzählt, zudem in deutlich wechselnden Tempi und Stimmungen.

Ein altersschwaches Raumschiff

William Gibson beschränkt sich auch nicht auf die Beschreibung futuristischer Kulissen und Requisiten, sondern entführt seine Leser immer wieder in scheinbar vortechnologische oder alternativhistorische Interieurs, deren kuriose Einzelheiten er akribisch vermerkt. So, wenn der Cyber-Cowboy Case in "Neuromancer" mit einem dauerbekifften Zioniten in dessen altersschwachem Raumschiff Richtung Freeside rumpelt oder wenn er einen undurchsichtigen Händler von Informationen und Ingwerkonfekt aufsucht:

"Julius Deane, dessen Stoffwechsel allwöchentlich mit einem Vermögen an Seren und Hormonen gewissenhaft zurechtfrisiert wurde, war hundertfünfunddreißig Jahre alt. [...] Er hatte eine Vorliebe für altmodische Brillen mit schmalem Goldgestell und pinkfarbenen, aus dünnem, synthetischem Quarz geschnittenen Gläsern, deren Kanten schräg geschliffen waren wie die Spiegel in einem viktorianischen Puppenhaus. [...] Neoaztekische Bücherregale, auf denen sich Staub sammelte, säumten eine Wand des Zimmers, in dem Case wartete. [...] Deanes faltenloses, rosiges Gesicht musterte Case aus dem Lichtkegel einer antiken Messinglampe mit rechteckigem, dunkelgrünem Glasschirm heraus."

Solche mit spürbarer Freude am Anachronismus ausgeführten Schilderungen finden sich reichlich. Sie gipfeln im surrealen Showdown des dritten und letzten Romans, als in der ruinösen Fabrikhalle auf Dog Solitude aus rostigem Schrott zusammengeschweißte Roboter-Großskulpturen einen Trupp waffenstarrender Angreifer massakrieren, während der Herr dieser Halle hoch über dem blutigen Geschehen in seiner gut bestückten Bibliothek (!) der "Gestalt" des Cyberspace auf die Spur zu kommen trachtet.

Ein wertvolles Geheimnis

Folgerichtig, aber dies nur nebenbei bemerkt, hat Gibson kurz darauf, zusammen mit seinem Kollegen Bruce Sterling, den ersten Steampunk-Roman geschrieben, "Die Differenz-Maschine". Alles schön und gut, mag der Leser seufzen, aber wozu soll ich überhaupt Zukunftsbücher von vor mehr als dreißig Jahren lesen?

Es ist ja doch vieles ganz anders gekommen. Zum Beispiel gibt es heute Mobiltelefone, Messenger-Dienste und Suchmaschinen, wogegen die Leute in Gibsons Romanen von Münzfernsprechern aus telefonieren, ihre Kontakte persönlich aufsuchen und Spezialisten um Recherchen bitten müssen, um im Cyberspace bestimmte Informationen zu finden. William Gibson hat über diese Frage ebenfalls nachgedacht. 2003 schrieb er:

"1984 besaß ich [...] ein wertvolles Geheimnis, das ich zum großen Teil (George) Orwell zu verdanken habe [...]. Ich wusste, dass der Roman, den ich geschrieben hatte, nicht wirklich von der Zukunft handelte, so wie es in ,1984‘ auch nicht um die Zukunft ging, sondern um 1948. [...] Will man etwas über eine Zeitepoche erfahren, muss man sich mit ihren schlimmsten Albträumen befassen. Im Spiegel unserer dunkelsten Ängste kommt so manches ans Tageslicht. Man sollte diesen Spiegel aber nicht mit einer Landkarte der Zukunft oder auch nur der Gegenwart verwechseln."

Als Spiegel, in dem die Vergangenheit gegenwärtig wird, taugen alte Bücher von der Zukunft aber sehr wohl. Science-Fiction-Geschichten wie die von William Gibson bringen die Ängste und Alpträume ihrer eigenen Zeit ans Tageslicht. Damit stellen sie dem Leser jeweils neu die Frage nach den Ängsten seiner Gegenwart. Ja, sie haben das Zeug, ein Fenster in der Matrix der "Konsens-Halluzination" aufzustoßen und uns aus der Allgegenwart des ewigen digitalen Jetzt herauszureißen, wie nur die Literatur es vermag.

William Gibson: "Neuromancer-Trilogie"

Übersetzt von Richard Heinz und Peter Robert

Tropen im Verlag Klett-Cotta, Stuttgart. Je 350 Seiten, 10 Euro.

Übersetzt von Richard Heinz und Peter Robert

Tropen im Verlag Klett-Cotta, Stuttgart. Je 350 Seiten, 10 Euro.