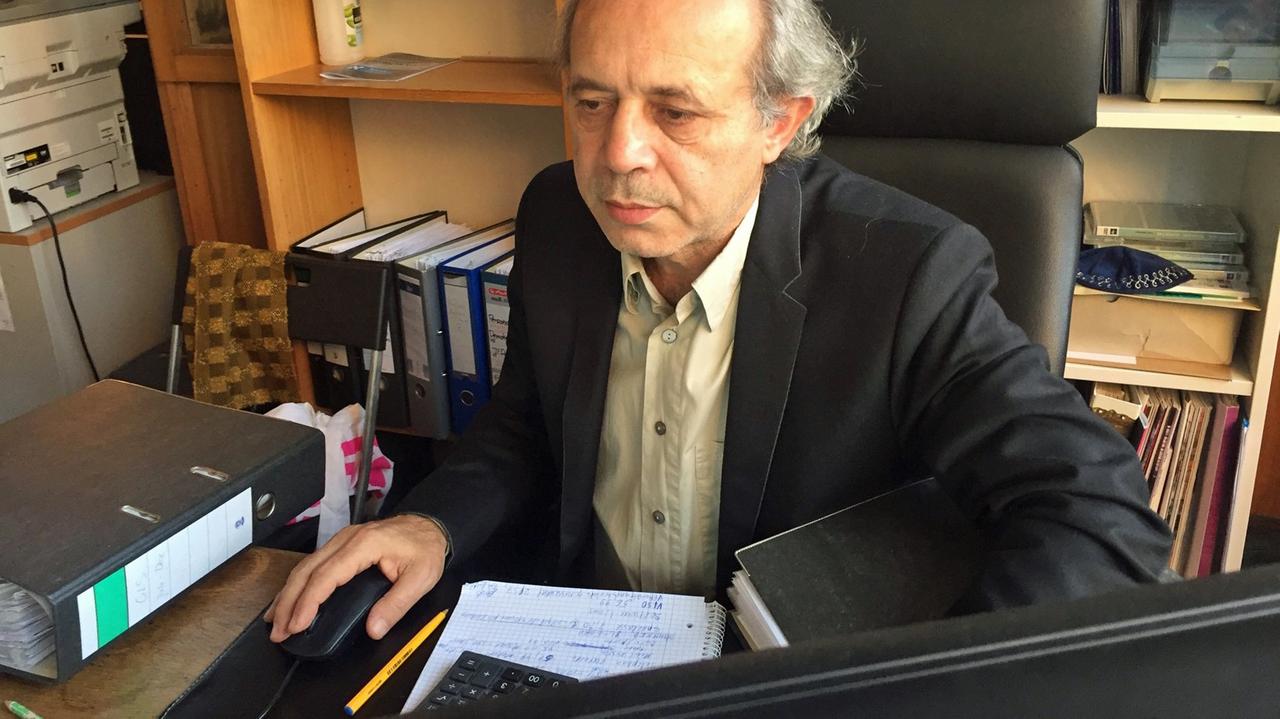

Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, marschieren 1000 Rechtsextremisten durch Berlin-Mitte. Reichsbürger, Neonazis und AfD-nahe Politiker. Mit einer Videokamera dokumentiert Levi Salomon den Aufmarsch. Er ist Sprecher des "Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus" in Berlin.

"Diese Zusammenkünfte, die sind da, diese Netzwerke, die sind da. Und wenn Sie das gesehen haben, dann ist Halle für Sie keine Zäsur."

Der Anschlag auf die Synagoge in Halle hat Levi Salomon nicht überrascht. Denn seit elf Jahren filmen er und sein Team die rechtsextreme Realität in deutschen Städten und Dörfern, auch öffentliche Zusammenkünfte deutscher Neonazis in Riga, Sofia und Warschau.

Salomon: "Ich hab das gesehen, wie mehrere hundert Nazis ‚Heil Hitler‘ gegrölt haben, oder bei Rechtsrock-Konzerten. Ich habe das gesehen, das war streng organisiert, der Hess-Marsch. Und der Hess-Marsch, den wir jedes Mal in Berlin sehen, da sehen wir auch diese rechtsextremen Strukturen, wo die Rechtsextremen kommen aus der ganzen Welt."

Die Geschäftsstelle von Salomons Forum befindet sich in einem überfüllten Großraumbüro in Berlin, das seit den 1950er-Jahren nicht renoviert worden ist. Die 15 Mitarbeiter leben in prekären Verhältnissen und müssen Jahr für Jahr um die Finanzierung ihrer Arbeit durch Land und Bund bangen. Levi Salomon hofft, dass sich das nach Halle endlich ändert. Er hat genug von Programmen und Projekten, die nur ein paar Monate laufen.

Aber was hat eigentlich Berlin, angeblich eine tolerante Stadt, mit dem Anschlag von Halle zu tun? - Die Lage ist ernst. Auch hier. Das zeigt der Besuch von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht im Jüdischen Gymnasium Moses Mendelssohn in Berlin-Mitte.

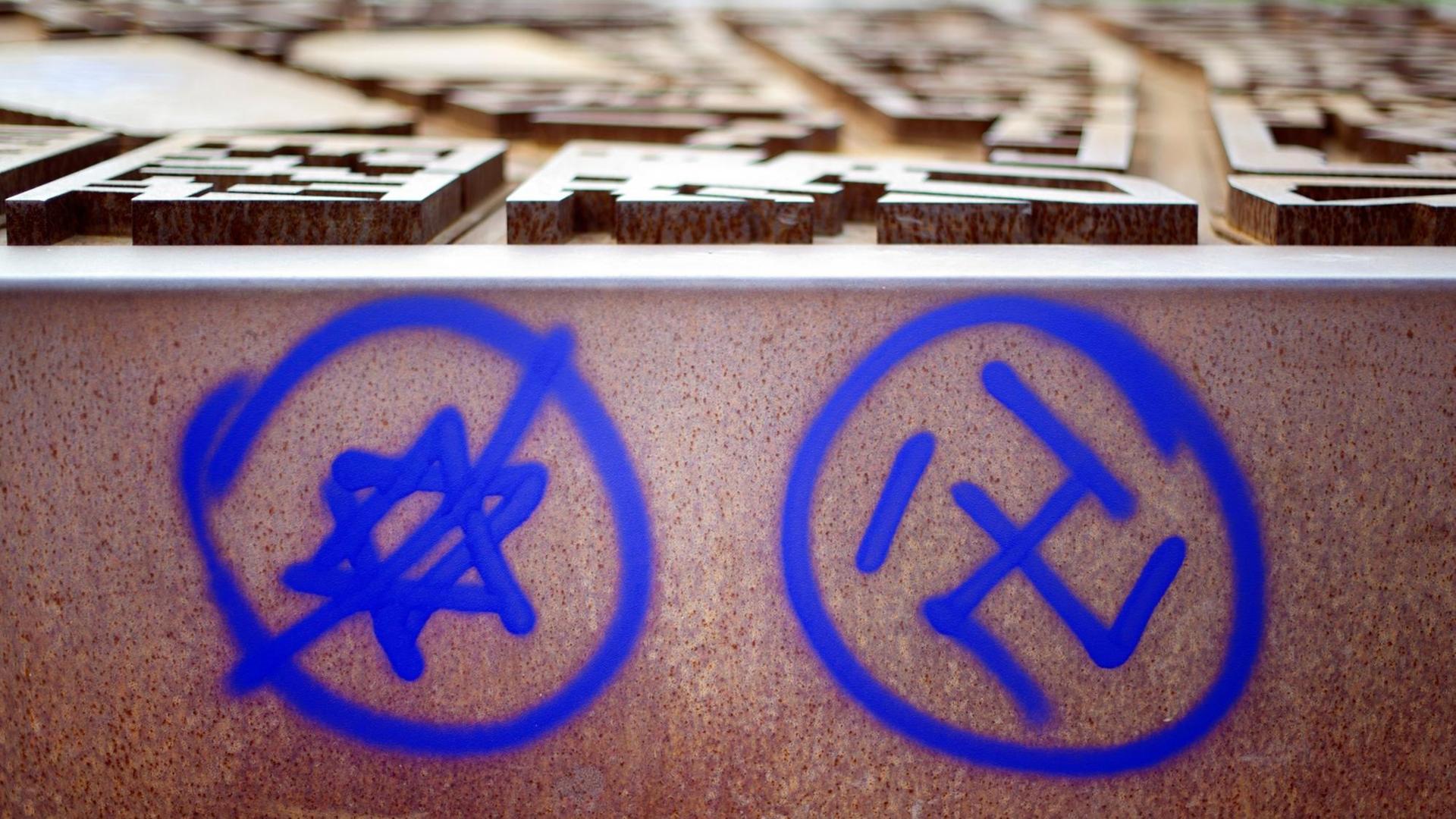

Irgendwann keinen Davidsstern mehr getragen

Lambrecht steigt im Gymnasium mit ihrer Entourage die Treppen hinauf. Sie besucht einen Leistungskurs Geschichte.

Einer der Oberstufenschüler ist Rafiz, 19 Jahre alt: "Dieser Vorfall in Halle, das hat auch einen Bekannten von mir betroffen, der in der Synagoge war. Und das finde ich auch… Das ist verrückt, was da passiert ist. Wenn diese Tür nicht abgesperrt gewesen wäre, wäre mein Bekannter jetzt tot wahrscheinlich."

Dann erzählen die Schüler nicht mehr über Halle, sondern über ihre Erfahrungen in Berlin. Von den 500 Schülerinnen und Schülern am Jüdischen Gymnasium sind die Hälfte Juden. Etwa 80 von ihnen gehen auf diese Schule, weil sie anderswo gemobbt wurden oder sich nicht sicher fühlten.

Emily, 17 Jahre, bewegte sich bis zur zehnten Klasse außerhalb des Schutzraums jüdischer Einrichtungen. Immer wieder erlebte sie antisemitisches Mobbing.

Emily: "Ich selber hab auch schon viel Antisemitismus erlebt. Ich war zuerst an einer anderen Schule, ich bin erst seit der Zehnten hier. Es war auf jeden Fall ein Grund, warum ich wechseln wollte. Und das war halt auch schon seit der fünften Klasse. Ich habe schon sehr viel erlebt, viele Beleidigungen und sehr viel Aggressivität."

"Ich hab irgendwann mal keinen Davidsstern mehr getragen, ich habe mich nicht mehr getraut zu sagen, dass ich jüdisch bin."

Sie sei bestürzt, antwortet die Justizministerin nach den Berichten der Jugendlichen. Aaron Eckstaedt, der Schulleiter, empfängt alle ein bis zwei Wochen Schülerinnen und Schüler in seinem Büro zum Gespräch, die auf das Mendelssohn-Gymnasium wechseln wollen. Sie halten den alltäglichen Antisemitismus an anderen Schulen nicht mehr aus.

Eckstaedt: "Und welche Auswirkungen das wirklich für jeden von Euch individualpsychologisch haben kann, habe ich vor einigen Wochen in einem Aufnahmegespräch gemerkt, als eine Schülerin in der Mittelstufe Ähnliches erlebt hat, klares antisemitisches Mobbing, klare Beleidigungen wie wir das kennen, nach dem Motto: ‚Schade, dass man vergessen hat, Dich zu vergasen‘ und so weiter. Das sind die üblichen Dinge."

"... eine Form von einer Liebe, die sich keiner gewünscht hat"

In einem Kreuzberger Café treffe ich einen, der immer noch den Austausch sucht: Noam Brusilovsky, 30 Jahre, Theater- und Hörspielregisseur. Vor sieben Jahren kam er aus Israel, studierte in Berlin Theaterregie. Er fühlt sich wohl in der "Blase" Kreuzberg, wie er sagt.

In seinem Podcast "We love Israel" reflektiert Noam Brusilovsky zusammen mit seinem israelischen Kollegen Ofer Waldman das komplizierte israelisch-deutsche Verhältnis.

Brusilovsky: "Es passiert mir oft, wenn ich zum Beispiel im ICE fahre oder in der U-Bahn fahre und ein Buch auf Hebräisch lese - da fühle ich mich auch angegriffen, wenn Leute mich fragen: ‚Ach, was ist das für eine Sprache? Ist das Hebräisch? Ach wie schön! Und wo kommen Sie her?‘ Und ich sage: ‚Aus Israel.‘ - "‘Ach wie schön, das ist doch wunderbar, dass Sie hier sind.‘ Und ich finde das auch eine Form von Gewalt, also es ist kein Terrorismus, aber es ist eine Form von einer Liebe, die sich keiner gewünscht hat."

Natürlich hat Brusilovsky in Berlin auch schon Antisemitismus erlebt. Eine Kollegin zum Beispiel warf ihm vor, er habe nur Erfolg, weil er Jude sei. In der U-Bahn stritt er sich mit Jugendlichen, die sich gegenseitig als "Jude" beschimpften. - Aber auch die Begeisterung für jüdisches, für israelisches Leben in Deutschland ist ihm nicht geheuer.

Der Mann, der auch nach Halle weiterhin solche Demonstrationen von Rechtsradikalen beobachten wird, weiß, was ‚die deutsche Gesellschaft‘ tun kann. Levi Salomon fordert einen "Nationalen Aktionsplan" der Bundesregierung gegen Antisemitismus.

Salomon: "Wir brauchen einen nationalen Aktionsplan. Und von diesem nationalen Aktionsplan habe ich noch nichts gehört."

Woher eigentlich schöpft dieser Mann die Kraft, sich mit seinem "Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus" dem Hass entgegenzustellen? Die Kraft komme aus dem Judentum selbst, sagt Levi Salomon.

"In allen Jahren wieder, Jahrhunderten, Jahrzehnten, waren wir mit Gefahren konfrontiert, haben wir gelernt, mit Gefahren umzugehen. Und stellen Sie sich vor: Die Menschen vor mir waren viel größeren Gefahren ausgesetzt als ich. Und sie haben gekämpft. Und das Judentum hat das trotz allem, trotz allen Pogromen, trotz allem Vernichtungswillen überstanden und wird weiter existieren."