Ein argentinisches Steakhouse, irgendwo in Berlin. Alina und ihre zwei Begleiter essen zu Abend. Vlad, ein junger russischsprachiger Jude, bestellt ein Steak. Well Done. Er isst koscher und so will er es auch im Steakhouse halten. Zu seinem Steak wird Baguette mit Butter gereicht. Vlad, das ist aber gar nicht koscher! Wieso? Zwischen dem Fleisch und der Butter ist doch eine Schicht Brot, die das neutralisiert!

Über die Reaktion von Vlad ist Alina Gromova noch heute verblüfft. Vlad ist Jude, er stammt aus Wilna. 1994 kam er im Alter von 12 Jahren mit dem großen Strom an Zuwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. "Kosher light" nennt Alina Gromova das, was Vlad mit seinem Steak gemacht hat.

"'Kosher light' bedeutet, dass man sehr kreativ, auch sehr selbstbewusst mit der Tradition umgeht und dass man Religion nach dem eigenen Lebensstil richtet."

Wie lässt sich Jüdischsein für sich selbst definieren, in einer sich immer weiter ausdifferenzierenden, pluralistischen jüdischen Gemeinschaft, einer Gemeinschaft, die sich aus vielerlei Bezugspunkten und Herkünften speist?

Juden nur als Projektionsfläche

Eine junge Generation stellt heute an sich, an die Gesellschaft und auch an die eigenen Familien neue Fragen.

"Wir sind jetzt mittlerweile die dritte Generation nach der Shoah und die mittlerweile natürlich radikal diversifiziert ist. Warum braucht es diese Selbstverortung? Weil neue Menschen da sind, die sich nicht mehr ausschließlich mit einer Identität beschäftigen wollen, die auf Vergangenem fußt", sagt Tobias Herzberg ist künstlerischer Leiter des Studio Я am Berliner Maxim Gorki Theater.

"Wer sind wir und was haben wir zu sagen? Gibt es Platz für uns, gibt es eine Sichtbarkeit für jüdisches Leben, für jüdische Kunst? Wenn ja, was soll das sein im Berlin des 21. Jahrhunderts unabhängig von Shoah, Antisemitismus und einem Israelbezug?"

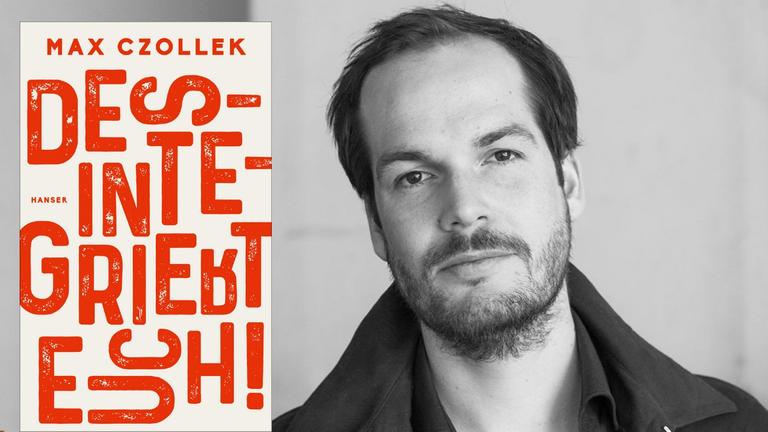

Jüngst sorgte das Buch "Desintegriert Euch!" des Autors Max Czollek für Furore. Er bezieht darin Position gegen eine Gesellschaft, die den "Juden" nur mehr als Projektionsfläche missbraucht. Doch der Diskurs über die eigene Stellung als Minderheit habe sich verändert, sagt Czollek.

"Und zwar nicht wegen einer Veränderung im Judentum so sehr, wie eher einer Veränderung in öffentlichen Diskursen in Deutschland. Wir reden heute einfach anders über Minderheiten zum Beispiel, wir sind inspiriert und beeinflusst von anderen Minderheitendiskursen, die uns wiederum bestärkt haben darin, eine Kritik an unserer eigenen Funktionalisierung als Minderheiten vorzunehmen."

Wo würde nicht-jüdisches Publikum widersprechen?

Wegkommen von dem starren Koordinatensystem Shoah – Israel – Antisemitismus. Das ist das, was junge, progressive, jüdische Stimmen für sich einfordern. Es ist auch ein Generationenkonflikt.

Herzberg: "Diese Ablehnung, sich immer wieder zurückbeziehen zu müssen auf das Triumvirat von Shoah und Antisemitismus und der Frage, wie stehst du zu Israel, das fanden meine Eltern ein bißchen befremdlich."

Folgt man dem Gedanken der Desintegration, dann heißt das für diese junge jüdische Generation, sich nicht weiter den überladenen Erwartungen und Projektionen einer obsessiven Öffentlichkeit zu beugen, den vielen Zuschreibungen und Zumutungen, die sie als Juden erfahren, der steten Frage nach Antisemitismuserfahrung, ihrer Haltung zum Nahostkonflikt.

Was diese Generation neu verhandelt, wird selbstbewusst vorgetragen, durchaus auch provozierend. Und nicht selten treibt sie munter die Nadelspitze in das über Jahrzehnte fein justierte deutsch-jüdische Verhältnis.

Herzberg: "Ich glaube, in Bezug auf Judentum ist es relativ einfach, etwas zu produzieren, bei dem mir alle zustimmen würden. Weil es bestimmte, klar festgelegte Grenzen dieses jüdischen Raumes und dieses Verhältnisses zum Judentum in Deutschland gibt. Und es ist relativ schwierig, einen Ort aufzusuchen, bei dem ein nichtjüdisches Publikum widersprechen würde. Und dieser Raum, der interessiert mich."

Das Jüdische habe zu Hause keine so große Rolle gespielt, war nur ein Baustein von vielen, sagt Tobias Herzberg, der in Hamburg groß wurde.

"Es gibt keinen jüdischen Kalender, der mein Leben bestimmt"

Herzberg: "Jüdische Identität hat sicher was zu tun mit bestimmten kulturellen Praktiken und ich habe davon nicht viele in meinem Leben. Ich bin weder religiös erzogen worden, noch lebe ich nach bestimmten Vorgaben. Ab und zu freue ich mich, wenn ich bei Freunden eingeladen bin und wir zusammen Rosh Ha Shanah feiern, aber es gibt keinen jüdischen Kalender, der mein Leben bestimmt. Ich sehe mich da eigentlich viel mehr auch in einer kulturhistorischen Tradition von Streitkultur, von Widersprüchlichkeiten, von Pluralität und natürlich auch einer Flexibilität von Identität."

Die Großeltern von Tobias Herzberg flohen einst vor den Nazis aus Europa, sein Vater kam deshalb in Israel zur Welt. 1958 ging die Familie zurück nach Europa. Aber ein Großteil der Verwandtschaft war ermordet worden.

"Diese Tatsache ist mir sehr früh nahe gebracht worden, dass es da eine große Lücke gibt in der Familiengeschichte. Da war ich fünf Jahre alt und er hat mir den Holocaust erklärt. Dieses Trauma ist ein familiäres Trauma, das weitergegeben wird."

So prägend diese familiäre Erfahrung für ihn gewesen sei, so wenig hätten seine Eltern einen jüdischen Weg vorgeben wollen.

"Meine Eltern haben mir überhaupt nicht aufgedrückt, mich mit jüdischer Identität zu befassen. Gleichzeitig gab es einen Einfluss dadurch, dass es eine Familiengeschichte gibt. Und trotzdem bin ich in Ruhe gelassen worden und irgendwann habe ich angefangen, mich selber dafür zu interessieren. Das ist glaube ich das, wo ich es meinen Eltern gleich tun würde."

Viele junge Juden sind in jüdische Tradition und Religion nicht hinein sozialisiert worden. Das gilt vor allem für die Zuwanderergeneration. Geboren in der Sowjetunion, in einer nichtjüdischen Umwelt. Aufgewachsen in Familien mit oftmals nur einem jüdischen Elternteil, die jüdische Religion in einer religionsfeindlichen Gesellschaft kaum mehr als eine blasse Erinnerung. Auf diese Weise hätten sich vielschichtige Identitäten herausgebildet, sagt die Ethnologin Alina Gromova:

"Im Mittelpunkt dieser Generation steht nicht die Religion oder die Ethnizität, nicht diese großen Erzählungen, sondern tatsächlich Teilaspekte. Das ist entweder Religion oder Geschichte oder Partnervermittlung, Essen, man greift sich Teilaspekte heraus, um die Möglichkeit zu haben, in den anderen Organisationen wiederum andere Aspekte herauszugreifen und dann verschiedene Lebensweisen zu vereinbaren. Man schafft hybride Lebensstile, man jongliert mit verschiedenen Bausteinen."

Experten für die Postmoderne

Alina Gromova war 17 Jahre alt, als sie 1997 nach Deutschland kam. Geboren ist sie in der Ukraine und hat dann zunächst in Israel gelebt, wo sie eigentlich auch gern bleiben wollte. Doch es kam anders. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Berlin. Mit jüdischer Tradition ist sie aufgewachsen. Ihre Großeltern hatten einen großen jüdischen Freundeskreis.

"Für mich ist das Jüdischsein durch Elemente sowohl aus Religion, als auch aus Kultur, Familiengeschichte bestimmt. Es ist das, was ich tagtäglich in meiner Familie lebe. Ich zünde am Freitag Kerzen an und des gibt ein Essen, man hält nicht zwanghaft an allen Regeln fest, es ist eher ein symbolischer Teil meines Lebens, der aber ganz fest ist. Man weiß, letzten Endes wo man hingehört. Es schließt aber gar nicht aus, dass ich andere Traditionen lebe und auch andere Feste feiere."

Alina Gromova beschreibt Angehörige der Zuwanderergeneration gern als "Experten der Postmoderne".

Da ist dann nicht mehr zwingend die Synagoge der Mittelpunkt des jüdischen Lebens, sondern vielleicht ein koscheres Restaurant oder die Party eines Freundes. Das Jüdischsein als Lebensstil werde an den eigenen Bedürfnissen im urbanen Raum ausgerichtet. Man kreiert eine eigene jüdische Identität fernab etablierter Formen und Strukturen des organisierten jüdischen Lebens in Deutschland.

Gromova: "Man kommt ja aus einer säkularen Tradition und geht mit Informationen sehr selbstbewusst um. Möchte auch über religiöse Traditionen seine eigene Meinung bilden. Und das ist kennzeichnend für dieses neue Judentum. Dass man vieles, was schon da ist, noch mal umdreht und draufschaut und fragt, entspricht das meinen eigenen Vorstellungen?"

Innerhalb dieser Community gebe es inzwischen sehr viel Diversität. Doch im Gegensatz zu der immer größer werdenden Zahl an Israelis, darunter sehr viele Künstler und Kreative, die mittlerweile vor allem in Berlin leben, werden die vor 25 Jahren gekommenen Zuwanderer vielfach noch immer als Neuankömmlinge wahrgenommen.

Dabei begreifen sie sich selbst inzwischen längst als selbstverständlicher Teil des deutschen Judentums, sagt Gromova.

"Es war nie wichtig, dass ich religiös werde"

"Es sind deutsche Juden oder Juden in Deutschland. Es ist die Zeit gekommen, nicht mehr über ihr Fremd-, oder Neu-, oder Anderssein zu sprechen.

Greta Zelener wurde in Odessa geboren.

"Ja, ich glaube, dieses eine typisch Jüdische existiert nicht. Es ist das, was die jüdischen Menschen in ihrer eigenen Welt sehen und für sich als jüdisch definieren. Und das wiederum hängt, glaube ich, stark damit zusammen, was ihnen besonders wichtig ist. Sei es nun Religionsausübung, Geschichte oder Musik."

Greta Zelener war sechs Jahre alt, als sie mit ihrer Familie 1996 nach Deutschland eingewandert ist. Sie hat den umgekehrten Weg ihrer Urgroßmutter gewählt, die Berlin einst gen Odessa verließ. Über das Schicksal der Auswanderung aus der ehemaligen Sowjetunion, den Schwierigkeiten bei der Ankunft in Deutschland, damals in den 1990er Jahren, wurde in ihrer Familie lange Zeit kaum gesprochen.

"Es war kein Tabuthema, definitiv nicht, aber es war mir als Kind irgendwann dann nicht mehr so wichtig. Da zählten einfach andere Dinge wie Alltag, gute Noten, Schule, Freunde. Und für meine Eltern war es auch eine anstrengende Zeit, die sie erstmal ruhen lassen wollten."

Greta Zelener ging in die jüdische Grundschule in Berlin. Später lernte sie auf einem bilingualen Gymnasium. Ihren Eltern, die in der Sowjetunion kaum mit dem Judentum in Berührung kamen, habe sie das Judentum wieder ein Stück näher bringen können.

"Es war ihnen nie wichtig, dass ich religiös werde, aber dass es evtl. auch Teil meiner Identität werden kann. Ich habe dann diese Religion so mit nach Hause gebracht und meinen Eltern mehr oder weniger neu beigebracht. Aber es hat in meinem eigenen Leben dann immer weniger eine tragende Rolle gespielt. Aber das jüdisch-kulturelle, das ethnische, das blieb definitiv. Die Machanot, die Grundschule, aber eben auch das Familiäre zu Hause, die Geschichten von der Oma, die jiddischen Lieder, das aschkenasisch-jüdische Essen."

Den Brachot ins Ohr flüstern

Amerika! Das war die große Sehnsucht von Sandra Anusiewicz-Baer, die in Dresden geboren wurde, in der zu DDR-Zeiten kleinen jüdischen Gemeinde.

"Judentum in Amerika schien immer so frei und unbeschwert. Da gab es eine generelle Anerkennung verschiedener jüdischer Lebensentwürfe und auch von nichtjüdischer Seite nicht dieses Lavieren zwischen Unverständnis, Faszination und Berührungsängsten." Sandra Anusiewicz-Baer ist Koordinatorin des Zacharias Frankel College, einer Rabbiner-Ausbildungsstätte für das konservative Masorti-Judentum.

Bildung, sagt sie, ist der Schlüssel. Ein Ort par excellence für jüdische Bildungsarbeit ist das Moses Mendelssohn Gymnasium in Berlin, das 1993 als jüdische Oberschule gegründet wurde. Dort lernen heute gut 400 jüdische wie nichtjüdische Schüler. Für eine etwaige Renaissance des Judentums als Religionsgemeinschaft ist das Jüdische Gymnasium indes kein Beleg, sagt Anusiewicz-Baer, die über die Frage, wie diese Schule jüdische Identität ausprägt, promoviert hat.

Anusiewicz-Baer: "Wenn wir über jüdische Identität sprechen, dann zeigt sie sich in den seltensten Fällen in der Observanz. Und die ganze Rede, dieses Mantra von der Wiederbelebung des Judentums in Deutschland und die schulische Basis die dazu beiträgt, das führt nicht dazu, dass wir eine Wiederbelebung im religiösen Bereich haben. Die findet im Religiösen nicht statt, sondern sie zeigt sich wirklich in ganz anderen Bereichen, vielleicht auch im politischen Engagement oder im ehrenamtlichen."

Das zeigt sich exemplarisch beim Fall einer Absolventin, den die Autorin schildert:

"Eine ehemalige Schülerin, nichtjüdisch, lernt auf der Schule ihren späteren Partner kennen, jüdisch. Sie bekommen ein Kind, trennen sich wieder, der Vater möchte jedoch, dass das Kind jüdisch aufwächst. So ist die Mutter schließlich diejenige, die mit ihrem auf der Jüdischen Oberschule gewonnenem Wissen dem Kind Judentum vermittelt."

Bei Familienfeiern sei sie die einzige, die dem Jungen die Brachot ins Ohr flüstern kann. Anusiewicz-Baer: Das wirft natürlich auch ein Licht auf die Gesamtsituation in Deutschland. Wie sieht das Judentum in Deutschland aus, heute im 21. Jahrhundert? Da haben wir eben diesen Jungen, der halachisch gesehen ja eigentlich gar nicht jüdisch ist und von seiner nichtjüdischen Mutter aber die religiösen Voraussetzungen beigebracht bekommt. Was wird denn aus diesem Kind?

Tobias Herzberg ist ein sogenannter Vaterjude.

Er sagt: "Kinder, deren Väter jüdisch, die Mutter aber nichtjüdisch ist. Gemäß der Halacha gelten sie als nichtjüdisch, können aber etwas leichter konvertieren. Für sich selbst sieht Tobias Herzberg diese Problematik nicht."

Ich erlebe die persönlich nicht, weil ich gar nichts mit den religiös geprägten Gemeinden zu tun habe. Und gleichzeitig finde ich es schade, weil eigentlich die jüdischen Gemeinden in Deutschland nicht ausschließlich religiöse Gemeinden sein sollten, sondern Kultusgemeinden. Und die haben aber in den allermeisten Fällen, relativ wenig attraktive Anziehungskraft für Menschen meiner Genration und sie haben aber auch gar kein Interesse daran, sogenannte Vaterjuden wie mich in ihre Reihen aufzunehmen.

Greta Zelener steht in ihrer Küche und bereitet eine "Goldene Joich" zu, eine jüdische Hühnersuppe.

"Weil ich in meiner Freizeit sehr gerne koche, ist das Jüdische für mich auch die Küche. Es interessiert mich zum Beispiel, was meine Uroma gekocht hat, ob es bestimmte Rezepte in Shtetln gab und wenn ich diese dann versuche nachzukochen, fühle ich mich ihr nahe und auch dem Judentum nahe, da es ja ihre Lebenswelt war. Ähnlich geht es mir auch mit den Rezepten meiner Mutter, die wiederum vieles von meinen Vorfahren übernommen hat, ihre Küche aber durch die russische beeinflusst wurde, sowie die Geschichte der Juden der damaligen Sowjetunion."

"Es fühlt sich wie eine Gemeinde an"

Ich hatte das Gefühl, die jiddischen Lieder sind wie ein Kleid, das für mich gemacht wurde. Sie passten mir gut und weckten irgendein Gefühl auf in mir, dass ich zu Hause bin.

Svetlana Kundish wuchs in der Ukraine auf. Ihre ersten Worte auf Jiddisch hat sie bei ihrer Großmutter gelernt.

Als 13-Jährige ist sie mit ihrer Familie 1995 nach Israel ausgewandert. Später hat sie Operngesang in Wien studiert. Doch die Liebe zur jüdischen Musikwelt blieb.

Religion hatte zu Hause in der Ukraine keine Rolle gespielt. Sveta Kundish hat über die Musik dazu gefunden.

Wenn man in Europa ist oder außerhalb Israels lebt, fängt man sich an, Fragen zu stellen. Was ist es eigentlich, jüdisch zu sein? Und in Wien habe ich dann zum ersten Mal eine Synagoge besucht und habe angefangen chasanut, Synagogallieder und Gesänge, zu singen.

Sveta Kundish ist mit Freunden in einem Berliner Restaurant zusammengekommen. Ein kleiner Kreis von Musikern von allen Enden der Welt.

Kundish: "Ich habe das Gefühl, egal wo ich bin, kann ich mein Zuhause aufbauen. Aber gerade eine jüdische Person und eine jüdische Künstlerin vor allem in Berlin zu sein, ist was sehr sehr Gutes. Es gibt eine tolle Klezmerszene in Berlin, eine der besten in der Welt und es fühlt sich wirklich wie eine Gemeinde an."

Die junge jüdische Generation in Deutschland, die dritte nach der Shoah, zeigt sich heute bunt und dynamisch. Eine Generation, die sich von den Koordinaten Antisemitismus, Shoah, Israel lösen will. Wenn auch die Bezüge vielfach vorhanden sind.

Herzberg: "Ich frage mich selber auch, was würde ich weitergeben an meine Kinder? Vor allem eine permanente Lust an der Hinterfragung des vermeintlich sicheren Eigenen. Sich immer wieder zu fragen, wieso glaube ich eigentlich, dass ich so bin, wie ich zu sein glaube?"