"Wenn junge Männer in einer Talmudschule lernen, ist das eigentliche Ziel von so einem Unterricht, eine gute Frage gestellt zu haben. Hast du eine gute kashe gehabt, hast du eine gute Frage gehabt, dann ist das eine Leistung", sagt Daniel Fabian. Er ist Rabbiner am jüdisch-orthodoxen Bildungszentrum Lauder Yeshurun in Berlin.

"Diese Texte, die sind zum Teil mehr als 3000 Jahr alt, die wir studieren. Wir müssen diese Texte aber an uns Menschen heranführen, die Relevanz davon in der heutigen Zeit finden und dafür muss man Fragen stellen."

Im Talmud heißt es, selbst das, was einst ein erfahrener Schüler im Lehrhaus seinen Meister fragen wird, ist Torah.

"Hier wird die Frage als Teil der Torah, als Zentrum der Torah dargestellt. Als gewissermaßen Gipfelpunkt der lebendigen Torah. Torah ist nur wirklich lebendig, wo gefragt wird. Wo die Schüler in der Diskussion mit dem Meister nicht hinnehmen, was er sagt, sondern Fragen stellen: Warum ist dies so?", sagt der Religionswissenschaftler Karl Erich Grözinger.

In Sodom fing es an

Woher kommt die besondere Wertschätzung der Frage im Judentum? Sie reicht weit zurück, bis in die biblischen Ursprünge der jüdischen Religion, so Grözinger. Es fing schon mit einem Gespräch zwischen Gott und Abraham an. Da will Gott die Stadt Sodom zerstören. Er spricht mit Abraham über das drohende Strafgericht. Doch Abraham will Gottes Tun nicht einfach akzeptieren. Er fängt an, mit Gott zu diskutieren.

Karl Erich Grötzinger erklärt: "Abraham fragt dann immer, willst du denn als Gerechter den Gerechten wie die Ungerechten zerstören? Und Gott gibt dann nach, es gibt dann eine Reihe von Zahlen, wie viele Gerechte in der Stadt sein sollen, Abraham lässt nie nach und fragt immer weiter und fragt immer weiter. Das ist gewissermaßen die Urzelle des jüdischen Fragens. Das heißt, in der jüdischen Religion ist auch Gott gegenüber nichts fraglos. Man nimmt die Gottesurteile nicht hin, sondern man fragt zurück, man protestiert und will wissen, warum."

Auch in den Psalmen oder dem Buch Hiob bilde sich diese spezielle Hinwendung zur Frage ab, so Grözinger:

"Das ganze Hiob-Buch ist eine große Debatte zwischen verschiedenen Positionen, wo in Rede und Gegenrede, in Frage und Antwort das Leben des Menschen, die Bedeutung der Nöte, die einen treffen, erörtert werden. Das heißt, man hat schon innerhalb der Bibel eine Fragesituation, die zum menschlichen Dasein dazugehört. Also nicht eine Akzeptanztradition, dies es natürlich auch gibt, aber zunächst einmal eine Fragetradition, die wissen will, warum Gott so handelt oder warum Gott das eine tut und das andere lässt und warum man in dieser Situation ist."

Ständige Hin- und Her

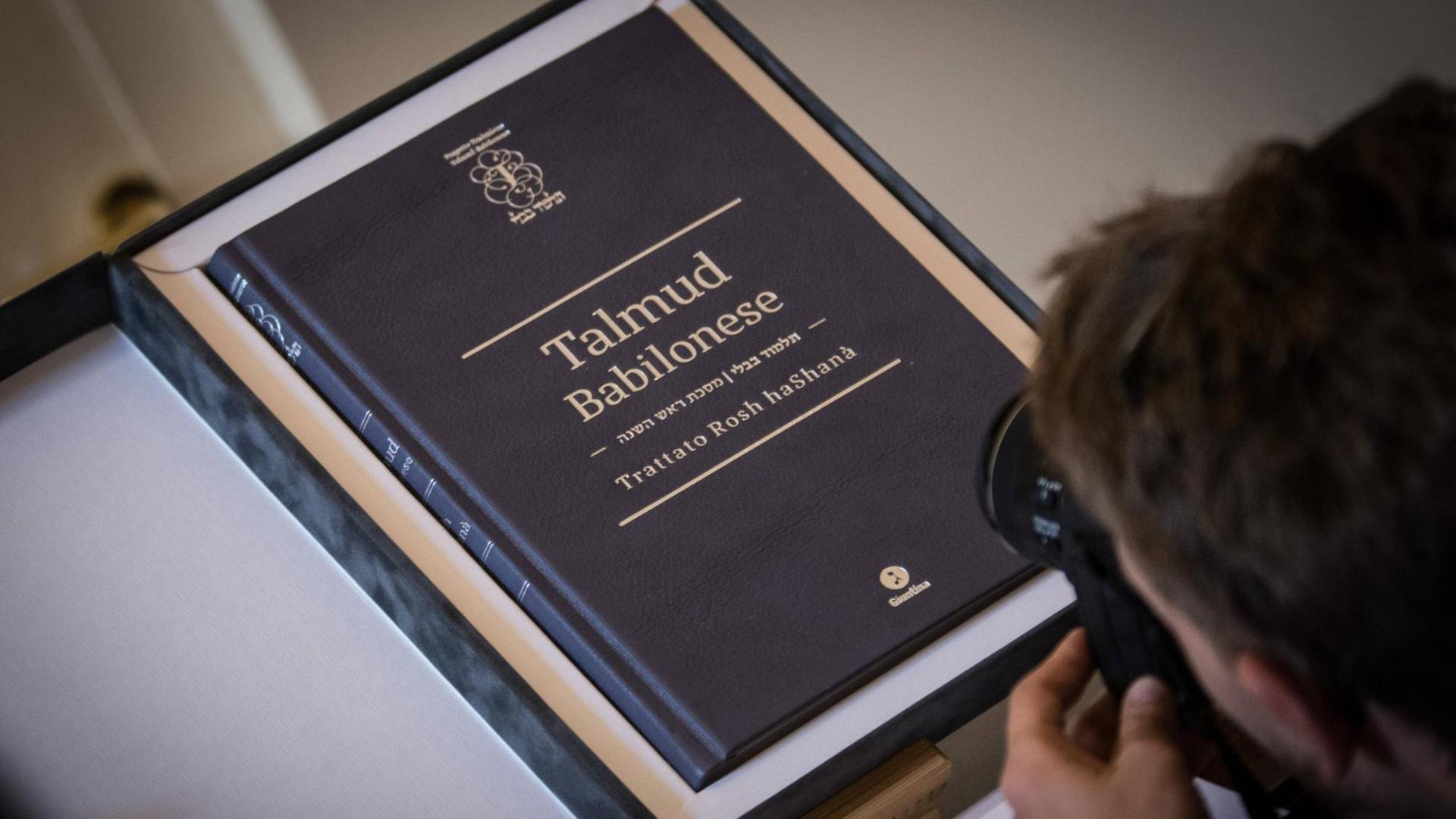

Im nachbiblischen Judentum habe sich dieser Grundtenor jüdischer Frömmigkeit fortgesetzt und eine regelrechte Kultur des Fragens ausgebildet. Nur richteten sich die Fragen später nicht mehr unmittelbar an Gott, sondern an die Texte. Eine Fragesituation, wie sie sich etwa im Midrasch findet, Schriften zur Auslegung der biblischen Bücher. Einen besonderen Ausdruck finden die Techniken des Fragens und Gegenfragens im Talmudstudium.

"Der Talmud ist ja manchmal eher kryptisch und kurz gefasst. Also sehr viel Information in sehr wenigen Sätzen und sehr komprimiert. Und dann eben, sobald diese Position verstanden ist, direkt zur Frage überzugehen, was wird darauf gefragt oder selber Fragen zu stellen. Und dann mal zu gucken, ob die Kommentatoren etwas darauf antworten oder der Talmud selber etwas antwortet", sagt Rabbiner Fabian. Er hat dies in seinem Studium in einer Yeshiva in Israel und am orthodoxen Hildesheimer Rabbinerseminar in Berlin selbst erfahren:

"Und das ist so ein ständiges Hin und Her von unterschiedlichen Blickwinkeln und das ist so dieses System im Talmud."

Die Gegenfrage als bessere Antwort

Ein System, das jedoch nicht für sich selbst steht. Es geht nicht darum, eine Frage um der Frage willen zu stellen, sagt Rabbiner Jehuda Teichtal, Vorsitzender des jüdischen Bildungszentrums Chabad Lubawitsch in Berlin.

"Wenn wir eine Frage stellen, dann haben wir eine Bindung mit der Sache, dann haben wir eine Leidenschaft mit der Sache. Die Frage bringt raus eine tiefere Sicht der Dinge, die Frage forscht und geht tiefer. Gott möchte, wir sollten selber unseren Kopf nutzen und versuchen zu forschen und verstehen, wo Dinge in der Torah hingewiesen sind, damit wir selber Partner sind, damit wir selber mit unseren Fragen mit involviert werden, mitdiskutieren."

Die über Jahrtausende eingeübte Kultur des Fragens war nie einer theologischen Elite vorbehalten. Das Studium der Texte, der Diskurs zu Fragestellungen des Talmuds oder des Rechts war für breite Schichten der männlichen jüdischen Bevölkerung prägend. Und sie ist ebenso eingegangen in die Säkularkultur, was sich in dem berühmten jüdischen Witz niederschlägt. Der hat nur zwei Sätze: Warum antwortet ein Jude auf eine Frage immer mit einer Gegenfrage? Warum nicht?

"Keine Frage ist von vornherein so klar, dass man nicht erst gegenfragen müsste, was die Frage eigentlich zu bedeuten hat.", sagt Grözinger. "Und da ist eigentlich der Kern dessen, warum ein Jude auf eine Frage immer mit einer Gegenfrage antwortet. Das dient der Präzisierung dessen, was eigentlich gefragt wird. Und in den talmudischen Diskussionen ist die Form der Frage eigentlich schon ein Teil der Antwort. Das wirkt sich dann eben auch bis in den Alltag, ins Geschäftsleben hinein aus, dass man eben weiß, eine Antwort zu geben, kann unter Umständen eine schlechtere Antwort sein, als eine Gegenfrage zu stellen, die die Antwort erst zurechtrückt und deren Probleme aufzeigt."

Kinder werden früh zum Fragen animiert

Das fängt alles schon im Kindesalter an. Zu Pessach werden die Jüngsten animiert, Fragen zu stellen. Ausgehend von der Frage, warum diese Nacht anders sei als andere, folgen zunächst weitere ritualisierte Fragen. Doch dabei bleibt es nicht, sagt Sandra Anusiewicz-Baer, die Koordinatorin des Zacharias Frankel Colleges in Berlin.

"Was ich das Faszinierende am Seder finde, ist dieses Ritualpädagogische, was da passiert, eben über die Fragen die Geschichte zu erzählen. Und dass es einerseits ganz klar umrissene vorgegebene Fragen gibt und auch vorgegebene Antworten dazu. Und andererseits eben die Pflicht, die Kinder zum Fragen zu animieren."

In der Pessach Haggadah ist von vier Söhnen die Rede: einem Klugen, einem Dummen, einem Törichten und einem, der abtrünnig ist.

Grözinger: "Das Kriterium für diese ethische moralische Bewertung ist, ob die Personen richtig fragen können. Schon in diesen Texten, wird die Frage und das richtige Fragen als Teil der richtigen Religiosität eigentlich schon den Kindern beigebracht. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied etwa zum Christentum, wo eher die Tendenz besteht, dass man das, was einem die Schrift sagt, dass man das fraglos hinnimmt und akzeptiert und sich demütig beugt."

Anusiewicz-Baer: "Am Anfang steht die Frage danach, wer wir sind und woher wir kommen und was wir wollen. Also Fragen ist eigentlich gleichzusetzen mit dem Nachforschen nach Identität, weil es wirklich darum auch geht, sich Zeit zu nehmen. Zeit, Fragen zu stellen und den Dingen auf den Grund zu gehen. Und sich damit Welt anzueignen."

"Ein stets diskutiertes und hinterfragtes Gesetz"

Den Rahmen dafür bildet die für alle Ausrichtungen von orthodox bis liberal verbindliche Halacha. Sandra Anusiewicz-Baer ist im Masorti Judentum zu Hause, einer Position zwischen Orthodoxie und Reform:

"Auf alle Fälle gibt es einen festen Rahmen, der aber eben interpretiert werden muss. Also ich empfinde das System nicht als starr und gesetzt. Es gibt Parameter, auf alle Fälle. Aber eben über diese Parameter müssen wir uns immer wieder verständigen. Aber das ist die Grundlage. Also die Grundlage, die ist da und wir beziehen uns alle auf die gleichen Texte. Und das ist ja das Spannende."

Aus christlicher Perspektive wird das Judentum oft als starre Gesetzesreligion beschrieben. Die lange Tradition des Hinterfragens und Diskutierens werde dabei nicht wahrgenommen, so der Religionswissenschaftler Karl Erich Grözinger.

"Natürlich ist das Judentum zu weiten Teilen als Gesetzesreligion zu betrachten, aber dieses Gesetz ist eben nicht dieses stabile Gesetz, wie man das dann von christlicher Seite annehmen möchte, sondern ein stets diskutiertes und auch hinterfragbares und hinterfragtes Gesetz, das gehört dazu."