Kern des öffentlichen, politischen Raums ist der Dialog unter Freunden, flüchtig und unsichtbar. So formulierte es Hannah Arendt, die auch Lehrerin von Richard Sennett war. Und tatsächlich ist es auffällig, wie das Denken des Sozialphilosophen um Atmosphäre, Umgang, Material und Gestaltung in unseren Städten kreist. Und wie er sein jahrzehntelanges Eintreten für die Ethik und Konstruktion, den Wert und Erhalt des produktiv Öffentlichen auf scheinbar schwer zu greifende Qualitäten und Dynamiken stützt.

Umsichtige Interaktion unter Bürgern

Auf Charakter und Haltung der Städtebewohnerinnen und Städtebewohner und die Kooperation miteinander etwa. Oder auf das urbane Herstellen von Möglichkeiten zum nicht funktionsgetriebenen, zufälligen Austausch und zu umsichtiger Interaktion unter Bürgern, die eine produktive, handlungsfähige Öffentlichkeit überhaupt erst herstellen. Sennett verschränkt sein sozialphilosophisches Denken mit der unerschütterlichen Überzeugung, dass Kunst im öffentlichen Raum zivilisatorisch wirken kann. "Theatrum Mundi" heißt ein von ihm ins Leben gerufenes internationales Forschungs- und Aktionsprojekt.

Wie wir unsere Welt bauen

Im Gespräch auf dem Kölner Kongress 2019 werden die Publizistin und Kuratorin Gaby Hartel und die Journalistin Maja Ellmenreich mit Richard Sennett besprechen, wie wir jenseits von sterilen urbanen Wohn- und Konsumparks oder gruppenzentrierten Interessensblasen unsere Welt bauen und leben können - und auch, welche Rolle neue Medien und altes Radio als flüchtige, unsichtbare, kuratierte Räume in diesem Kontext spielen.

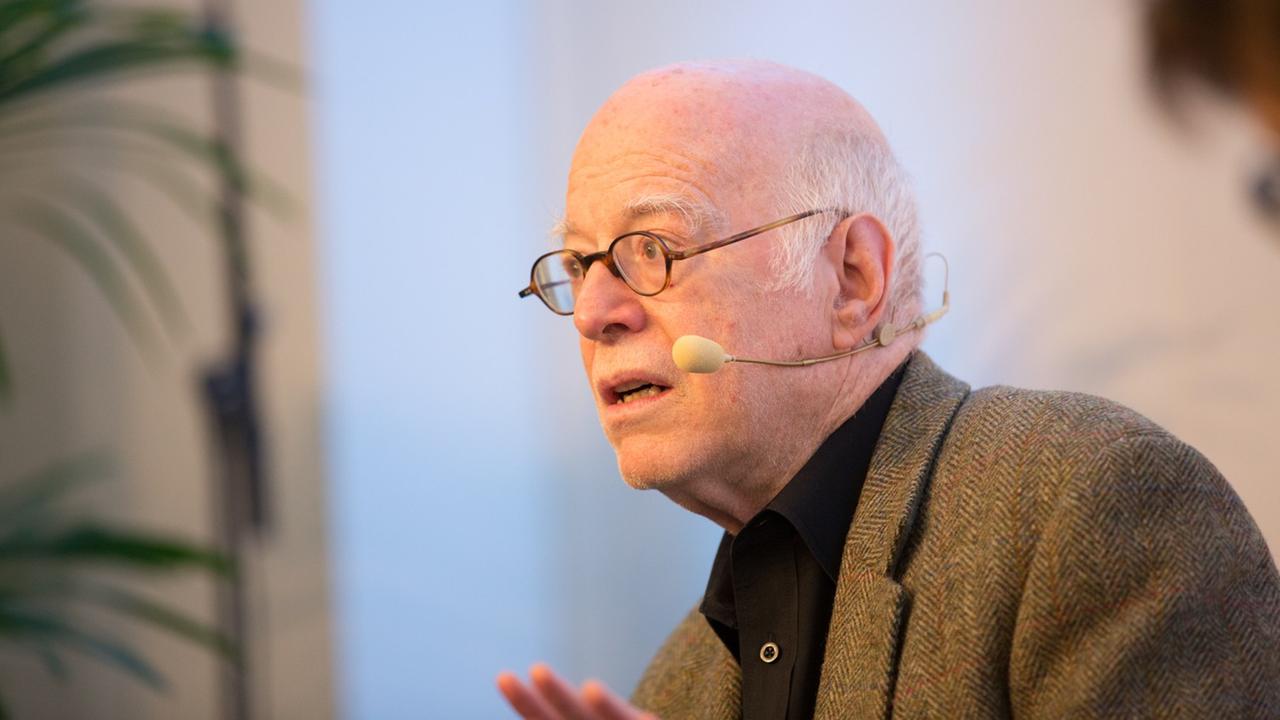

Richard Sennett, geboren 1943 in Chicago, lehrt Soziologie und Geschichte an der New York University und der London School of Economics and Political Science. Seine Hauptforschungsgebiete sind Städte, Arbeit und die Kultursoziologie. Er ist unter anderem der Autor von "Der flexible Mensch". "Die offene Stadt" ist nach "Zusammenarbeit" (2012) und "Handwerk" (2008) der dritte Teil seiner Homo-Faber-Trilogie.

Richard Sennett: Bitte entschuldigen Sie, dass ich auf Englisch zu Ihnen spreche - mein Deutsch ist sehr schlecht - aber ich werde langsam reden. Ich denke, dass ich unsere Unterhaltung mit ein, zwei Gedanken zu digitalen Kommunikationsformen eröffnen könnte, so wie sie sich mir darstellen, weil die digitalen Kommunikationsformen ja den öffentlichen Raum beeinflussen. Als Vorgedanken hierzu würde ich Sie gerne darauf hinweisen, dass ein Werkzeug, ein Tool, geschaffen wird, bevor die Menschen wissen, wie sie es anwenden sollen. Das ist quer durch die Geschichte der Technologie so. Es war schon so im Fall eines sehr einfachen Werkzeugs, dem scharfen Stahlskalpell, einem Messer mit scharfer Schneidkante aus gehärtetem Stahl, das im 15. Jahrhundert entwickelt und zunächst von Barbieren genutzt wurde, die dabei nicht selten ihre Kundschaft verletzten.

Nachdenken über den Einsatz von Instrumenten

Es dauerte etwa 80 Jahre, bis die Chirurgen, die ja oft auch als Barbiere tätig waren, lernten, dieses scharfe Instrument sicher in der Hand zu halten. Dasselbe Problem eines Instruments, das auftaucht, bevor man weiß, wie man es einsetzen soll, liegt vor im Fall der Antibiotika, die in den Anfängen ja gegen alles verschrieben wurden. Die Ärzte der '50er-Jahre verstanden die Antibiotika als Allzweckinstrument. Aus meiner Sicht der Dinge gilt das auch für die digitale Kommunikation. Wir haben ein Instrument zur Hand, das wir benutzen dürfen, bevor wir wissen, wie wir es einsetzen sollten. Ich werde Ihnen erklären, warum das meiner Meinung nach so ist.

Durch die digitale Revolution wurde die Vorrangstellung des Akustischen durch die Vorrangstellung des Visuellen ersetzt, das heißt, dass die Ausschöpfung dieses Instruments komplett im Bereich des Visuellen, nicht des Akustischen stattfindet. Es stimmt schon, dass wir auf dem Gebiet der Musik jetzt digitale Aufnahmen machen können, die technisch sehr weit entwickelt sind, andererseits gehen zahlreiche Qualitäten verloren, die dem analogen Klang eigen sind. Aber für solcherart Fragen wurde, wenn Sie so wollen, eben nicht das Geld ausgegeben, das hinter der digitalen Revolution steht.

Ein "Bild von Bedürfnissen zu fabrizieren"

Ich glaube, dass dieser Transfer vom Hörbaren zum Sichtbaren, also dieser Fokus auf das Erstellen von Bildern, eine Art Anzapfen der Menschen ermöglicht - das Datamining -, das in direktem Zusammenhang steht zum Wachstum überwiegend digitaler Monopolstellungen. Lassen Sie es mich so formulieren: Hätte man das neue Werkzeug eingesetzt, um das Akustische zu nutzen, hätten wir heute kein Google, wir hätten kein Amazon, weil sich letztere als Werkzeuge auf die Erstellung digitaler Bilder stützen, oder, wie im Fall von Instagram, darauf, Bilder auszuwerten, um dann die Daten der Nutzer abzugreifen. Vor diesem Hintergrund scheint es mir, als sei die Verlagerung vom Schwerpunkt des Akustischen auf das Visuelle eng mit dem Erstarken einer neuen Form des Monopolkapitalismus verbunden.

Der zweite Punkt, den ich anschneiden wollte, besagt, dass diese Verlagerung auf die Vorrangstellung des Bildes, des Fensters, des Kastens, der Grafik, des Data‑Mining, die nicht an der Lebensgeschichte eines Menschen interessiert ist, sondern vielmehr daran, im Handumdrehen ein Bild von Wünschen und Bedürfnissen zu fabrizieren. Diese bildgenerierende Funktion ist eine Verschiebung in Bezug auf die Art und Weise, wie sich Kommunikation im öffentlichen Raum gestaltet. Eine Verschiebung vom Dialogischen zur Feststellung, zum Deklarativen. Das heißt, jedwede Art von Erzählen enthält eine Geschichte, ist stark in einen Kontext eingebettet, hat mit dem zu tun, was vorher war und was nachher kommen wird. Ich denke, dass das Akustische stets eine kontextuelle Beziehung in der Zeit herstellt, das Bild aber auf eine Weise gezeigt werden kann, die absolut nur auf sich selbst verweist.

Missbrauch im Bereich des Ökonomischen

Ich weiß nicht, wie viele unter Ihnen schon einmal das Experiment gemacht haben, sieben oder acht Fenster gleichzeitig geöffnet zu haben - ich selbst tue das immer wieder einmal. Ich habe versucht, so zu arbeiten und finde es wirklich sehr … selbst die fortlaufenden Fenster, die aus anderen Programmen noch geöffnet sind, sind vollkommen unsinnig, weil man sich sofort nur auf ein einziges konzentriert, das nichts mit den weiteren zu tun hat. Und so können Sie sich von einem Bild, das lediglich etwas ausruft, zum nächsten durchklicken und denken, Sie hätten eine Zäsur, die nichts mit Sinnverlust zu tun hat. Sie erleben aber nur eine Reihe von Bildern, die etwas kundtun, etwas verkünden, anstelle eines dialogischen Prozesses, in dem die Bilder miteinander ins Gespräch kommen. Für mich ist das ein Missbrauch und dieser Missbrauch im Bereich des Ökonomischen hat einer neuen Form der Tyrannei Vorschub geleistet.

In diesem Zusammenhang wäre es meiner Meinung nach am besten, wir würden uns auf die Welt der Klänge zurück besinnen und schauen, wie wir sie auf das Digitale anwenden und damit bessere Anwendungsformen für dieses Werkzeug finden. Ich denke, dass das machbar ist. Allerdings müssen wir zunächst die erste, von uns entwickelte Anwendungsform rückgängig machen und uns auch vom exzesshaften Gebrauch innerhalb dieser Verschiebung vom Akustischen zur Bilderwirklichkeit distanzieren. Wie auch immer - ich hoffe, dass wir jetzt einiges an Gesprächsstoff haben.

Die akustische Umwelt der Stadt zurückerobern

Maja Ellmenreich: Wenn man alles zusammennimmt, was Sie gerade gesagt haben, welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? Also wenn Sie vom Vorrang des Visuellen über das Akustische sprechen - greifen Sie dann eher zum Telefonhörer, als dass Sie eine Mail schreiben?

Sennett: Naja, wo Sie mich schon danach fragen, wie ich es persönlich damit halte, ich habe eine Forschungsgruppe, die "Theatrum Mundi" heißt und online zu finden ist, sodass Sie im Netz sehen können, was wir machen. Und eines unserer größeren Projekte heißt "Sonic City". Es besteht darin, dass wir Stadtklänge rückgewinnen und öffentlich hörbar machen. Zudem erforschen wir dabei, wie wir digitale Aufnahmetechnik nutzen können, um Menschen wieder für das zu sensibilisieren, was sie in den Städten hören. Das ist natürlich keine umfassende Lösung für das von mir erörterte Problem, aber es gibt eben eine ganze Menge an Umwelt- und Lebensgeräuschen, die der erwähnten Verschiebung zum Opfer fallen. Wir entwickeln eine Reihe von Werkzeugen für junge Studierende, Jugendliche, um ihnen so die Möglichkeit zu geben, sich die akustische Umwelt der Stadt gewissermaßen zurückzuerobern, nachzuhören, wie sie eigentlich klingt. Ein Grundgedanke besteht darin, dass Stille eine Form von Repression ist.

Gaby Hartel: Gut, dass Sie das machen! Auch sonst sind mir während Ihrer Worte viele Dinge durch den Kopf gegangen … Womit ich aber anfangen möchte, ist folgendes: Als wir uns kennenlernten, trafen wir uns in Ihrem Büro in der London School of Economics. Zunächst unterhielten wir uns über die Umweltgeräusche in der Stadt. Dann sagten Sie, dass Sie nach ein paar Stunden in Ihrem geräuschgeschützten Büro unbedingt auf die Straße gehen müssten, um in den akustischen Strom zwischen der Fleet Street und dem Strand einzutauchen. Damit Sie wieder wissen, wo Sie eigentlich sind.

Sennett: Aber ich muss Ihnen gestehen, dass ich auch eine Zigarette rauchen wollte.

"Echte Offenbarung, eine analog produzierte LP zu hören"

Hartel: Na, das ist ja jetzt nicht mehr aktuell. Aber damals sagten Sie, es ginge Ihnen darum, die Stadt zu hören. Das bringt mich auch zu einem weiteren Thema: Damals saß der Bürgermeister Ken Livingstone in der Londoner Stadtregierung. Und dieser Mann hatte die Position eines Soundbeauftragten geschaffen. Er war dafür zuständig, sich um die Oberflächen in der Stadt zu kümmern. Und etwa Straßenbeläge einzuführen, die es möglich machen, anstelle des horizontalen Dauerrauschens der Autos vertikale Einzelgeräusche zu hören. Und so sollte den Menschen die Möglichkeit gegeben werden, sich besser in Raum und Zeit zu orientieren. Sein Nachfolger Boris Johnson hat diese Stelle sofort abgeschafft. Aber eigentlich wollte ich von Ihnen wissen, ob Sie nicht auch denken, dass die Menschen befähigt werden sollten, genauer hinzuhören. Und auch, verantwortungsvoll zu hören.

Sennett: Unbedingt. Und dies ist untrennbar miteinander verbunden - das ist ja einer der Gründe, weshalb wir mit diesen digitalen Aufnahmen arbeiten. Das Aufnahmegerät, das Sie in Ihrem iPhone haben, wirkt sich repressiv auf das aus, was Sie damit machen wollen. Auch als Kamera wirkt es sich repressiv aus, und zwar auf ekelhafte Weise. Aber was mich im Zusammenhang meiner Arbeit mit den Jugendlichen wirklich beeindruckt hat, dass diese Jugendlichen auch lernen, ganz anders zu hören, wenn ihre Technologie das verstärkt und fördert, was für sie hörbar ist. Sie müssen entschuldigen, dass ich so lange darüber rede, aber wo es bei Ihnen nun einmal um Sound geht und das auch meine Passion ist, werde ich mich noch ein bisschen weiter darüber ausbreiten - für viele Jugendliche ist es eine echte Offenbarung, eine analog produzierte LP zu hören. Was die in den Clubs hören … damit will ich erst gar nicht anfangen. Aber sie können den Unterschied hören - in all seinem Nachhall und seiner Fülle, wenn man ihnen dann etwas auf CD vorspielt, was ja im Grunde genommen wieder ein zweidimensionales Bild ist, wenn Sie so wollen. Als klassischer Musiker müssen Sie sich sehr anstrengen, wenn Sie in einer digitalen Aufnahme dieser Fülle ihr echtes Wesen verleihen wollen. Ich möchte hier also den Aspekt ansprechen, wie wichtig es ist, Menschen mithilfe dieser Technologie überhaupt erst die Möglichkeit zu geben, auf etwas hin zu hören.

"Eine E-Mail ist die am stärksten deklarative Form"

Im kommenden Jahr wollen wir dann in einem weiteren Forschungsvorhaben herausfinden, wie sich all das auf die Art und Weise auswirkt, in der Menschen miteinander reden, weil die Bewegung vom Klang zum Erzählen, zur Geschichte, linear ist. Wenn Sie mehr darauf eingestellt sind, Dinge zu hören, sind Sie auch mehr darauf eingestellt, sich auf irgendeine Art mit jemandem auszutauschen. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Eine Sache, der wir uns gewidmet haben wie Sherry Turkle, dieser wunderbaren Erforscherin und Analytikerin des Internets, war die Tatsache, dass man, wenn man eine E-Mail schreibt, buchstäblich umgebungstaub wird. Man nimmt den Kontext nicht mehr wahr. Eine E-Mail ist die am stärksten deklarative Form, die man im High-Tech-Bereich überhaupt nutzen kann. E-Mails können überall hin driften, sie können sich zu einem ganzen Rattenschwanz von E-Mails ausdehnen, aber jede einzelne ist für sich genommen ein spezifisches, deklaratives Ding. Wir versuchen herauszufinden, was passiert, wenn diese jungen Leute mehr aufs Auditive eingestimmt sind; wie sie dann konkret miteinander reden und ob wir - ob sie - in der Lage sind, ihre E-Mail-Nutzung zu reduzieren und stattdessen auf bessere Technologien, wie etwa Skype, zurückzugreifen, was eine sehr viel bessere Technologie als E-Mail ist, weil sie dem Einzelnen einen Handlungsspielraum zubilligt. Und da kommt auch wieder der politische Aspekt des E-Mailens ins Spiel. Weil es Zustände verkündet, statt dialogisch offen zu sein, kann man eine Firma leichter von oben nach unten führen, als wenn man von Angesicht zu Angesicht miteinander spricht. Das ist kein Zufall, wie die Marxisten früher sagten, und sie sollten es immer noch sagen: Es ist kein Zufall, dass die Firmen das E-Mailen sofort eingeführt haben, weil es den Austausch im Dialog verhindert, auch im Fall dieser E‑Mails mit dem Rattenschwanz. Und ich glaube, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem besseren Zuhören und dem besseren Ausdruck. Jedenfalls hoffen wir das.

Bildersprache in Relation zur politischen Ökonomie

Ellmenreich: Sie singen gerade ein großes Loblied auf das Ohr und das finde ich nur angemessen,wenn man das in einem Funkhaus tut. Trotzdem frage ich Sie: Ist es entweder das Ohr oder das Auge? Ist der eine Sinn wirklich besser als der andere? Oder liegt es nur daran, dass unser Gehörsinn einfach der erste überhaupt ist, den wir entwickeln, noch vor der Geburt?

Sennett: Man kann schon hören, bevor man Äuglein hat?

Hartel: Ja, der Sinn entwickelt sich bereits in der Gebärmutter und ist übrigens der letzte, den wir verlieren.

Sennett: Nach sechs Jahren Psychotherapie sollte man komplett in der Lage sein, das alles zu erinnern. Aber gut, so würde ich es nicht ausdrücken, ich habe mit dem Projekt ja gerade erst angefangen. Ich finde, was man jetzt stark betonen muss, ist nicht nur das Hören, sondern auch den Geruchssinn, den Tastsinn - denn was im Verlauf der sogenannten digitalen Revolution passiert ist, ist, dass die anderen Sinne degradiert wurden. Wenn wir alle Südeuropäer wären, könnten wir gar nicht richtig miteinander kommunizieren, ohne uns dabei zu berühren. Ziemlich schwierig, das in einer E-Mail zu tun. Also geht es nicht wirklich darum, was ganz oben steht - obwohl ich das sehr interessant finde -, sondern, wie eine bestimmte Machtstruktur mit den Sinnen umgegangen ist, indem sie einen unter ihnen als hegemonischen Sinn eingesetzt hat: den bildermachenden Sinn. Falls jemand unter Ihnen sich für Wittgenstein interessiert, dann werden Ihnen die "Philosophischen Untersuchungen" sehr vertraut sein - Nummer 47, glaube ich. Die sind für uns in der Forschungsgruppe eine großes Projekt: zu verstehen, wie Wittgensteins Auffassung, dass die Sprache eine Bildersprache sei, in Relation zu seiner politischen Ökonomie zu verstehen ist. Sie sehen, dass dort, neben den darin enthaltenen Machtverhältnissen, auch als philosophisches Problem jede Menge drin steckt. Sein Bruder war einer der größten einhändigen Pianisten des 20. Jahrhunderts, aber Wittgenstein selbst war ein Trottel, was Dinge betraf, die er hörte. Er spielte ein Instrument, aber ich habe tatsächlich mal eine Aufnahme von seinem Spiel gehört. Es war grauenhaft. Aber es war bezeichnend für das, was passiert, wenn wir die Welt als Bild verstehen wollen, dass wir uns gewissermaßen mitschuldig machen mit dieser Technologie, die uns wirklich eine neue Herrschaftsordnung auferlegt hat.

Sichtbarkeit und Ton - Inbegriff der Demokratie

Hartel: Sie haben eben einen Punkt angesprochen, auf den ich gerne zurückkommen möchte: die zentrale Bedeutung des Dialogischen. Für Ihre Lehrerin Hannah Arendt entstand die kleinste Einheit des öffentlichen Raums gerade im Gespräch unter Freunden. Also sollte der Dialog zwischen den Mächtigen und den normalen Leuten unbedingt gefördert werden. Ihre Vorstellung, dass eine Sensibilisierung auf das Hinhören im öffentlichen Raum auch die bürgerlichen Fähigkeiten zum Dialog fördern könnte, fasziniert mich.

Sennett: Schön. Und, ja, es geht auch darum, dass die Menschen im öffentlichen Raum, in dem sie einander als Fremde begegnen, nicht primär darauf achten, wie der andere aussieht, sondern darauf, was von ihm zu hören ist. Die 1982 verstorbene Autorin Ayn Rand hatte eine idealisierte Vorstellung von der griechischen Polis, die sich in einer bestimmten Art von Ansprache manifestierte, aber auch darin, dass die Menschen einander sehen konnten. Das war das politische Theater der Polis, und im Gegensatz zur Agora, wo sich alle bunt mischten, war dieses Theater in Form eines Halbkreises, so dass man, wenn man etwa eine Reihe von Leuten wählen hörte - und sie wählten hauptsächlich in Nachbarschaftsgruppierungen - deutlich sehen konnte, wie sie wählen. Für Ayn Rand stellte diese Verbindung von Sichtbarkeit und Ton den Inbegriff der Demokratie dar. Wir haben darüber oft, na, sagen wir mal, leidenschaftlich gestritten. Denn, was diese Koppelung von Sichtbarkeit und Ton ja im Grunde genommen bedeutet, ist, dass man den Fremden oder die Fremde in ihrer Andersartigkeit festlegen kann und so die Voraussetzung dafür schaffen, jemanden zum Fremden zu machen. Außerdem sind es in einer modernen Stadt ja nicht 6.000 Menschen, die wählen, sondern Millionen. Es geht um die Frage, ob man den Anderen mit den Augen beurteilen soll. Na ja, das ist wohl ein Vorurteil meinerseits, aber ich denke einfach, dass es in gewisser Weise demokratischer ist, Menschen zuzuhören, als ihnen dabei zuzusehen, wie sie sich organisieren oder wie sie in einem Raum aussehen. Wie Sie wissen, bin ich in den USA aufgewachsen, und eine Art, das Sichtbare politisch einzusetzen, war die Rassentrennung dort; es kam sehr häufig vor, dass man sagte: "Den brauchst du nur anzugucken und schon weißt du, was er sagen wird". Das ist eine rassistische Bemerkung par excellence. Ich wollte Ihnen hiermit verdeutlichen, wie vielschichtig dieses Thema ist, vor allem für einen, der, wie gesagt, in den USA aufgewachsen ist, wo die Einordnung, wessen Stimme etwas wert ist oder nicht, buchstäblich dadurch bestimmt wird, welche Hautfarbe Sie sehen.

Und während der Vorbereitungen zu meinem neuen Forschungsprojekt fiel mir auf, dass es mir eben auch um die Frage geht, wie wir diese High Tech-Kommunikation nutzen können, und indem man sie personifiziert, den Leuten ein Mittel an die Hand zu geben, mit dem sie genau das Gegenteil von dem tun können, was besagte Tech‑Monopole tun. Wie können wir auf diesem Feld Fremde wieder mit einbinden? Es geht um mehr als darum, einfach nur Avatare für Menschen im Netz zu schaffen. Die Fragestellung geht tiefer. Wie schafft man es, Menschen im Netz miteinander ins Gespräch zu bringen, die sich wirklich voneinander unterscheiden? Darum geht es in einem Projekt am MIT, das wir demnächst anfangen: Wie schafft man eine politische Institution, in der die Menschen nicht wissen, mit wem sie kommunizieren.

Gespür für eine sachliche Form der Rede

Ellmenreich: Machen wir nicht genau das jeden Tag in diesem Gebäude, also im Radio? Auch wenn das eine komische Situation ist. Irgendwo, häufig in Köln, spricht jemand in ein Mikrofon und irgendwoanders auf dieser Welt - es muss nicht in Deutschland sein, schließlich kann man den Deutschlandfunk über Internet ja überall auf diesem Planeten empfangen - irgendwoanders hört jemand zu.

Ist das nicht eine sonderbare Kommunikationssituation?

Sennett: Wissen Sie was, darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Worüber ich allerdings nachgedacht habe, ist folgendes: Ich betreue gerade eine Dissertation zum Thema Talk-Radio. Sie wissen schon: dieses Sendeformat, bei dem Leute anrufen, um ihre Ansichten zu verbreiten. Der besagte Forschungsansatz zum Talk‑Radio beschäftigt sich nun mit der Frage, ob man diese Sendungen dahingehend orchestrieren könnte, dass gar nicht erst gefragt wird, wer am Apparat ist, oder ob er wohl ganz dicht ist oder nicht, oder ob man keine Fragen hat. Normalerweise wird beim Talk-Radio ja ein als Frage getarntes, bösartiges Statement verbreitet. Uns geht es darum, einfach mit diesem Phänomen zu experimentieren: Wie kann man das Gespür für eine sachliche Form der Rede im Verlauf eines Projekts wieder herstellen? Aus diesem Grund haben wir auch mit dieser "Acoustic-City"-Sache angefangen: um die Leute zu resensibilisieren. Verstehen Sie? Ästhetisch gesehen ist es nicht unwichtig, aber politisch gesehen schon. Ich glaube, dass es andere Technologien gibt, die Sie verwenden können, um das Akustische zu erleben, ein einfaches Medium wie ein DAB-Radio zum Beispiel: ein sehr einfaches technisches Gerät. Das Grundproblem ist aber: Wir wissen nicht, wie wir es gut nutzen sollen.

Logik des Data‑Mining und Eindringen in die Privatsphäre

Ellmenreich: Was würden Sie denn empfehlen?

Sennett: Fragen Sie mich in zwei Jahren. Wie gesagt ist das ja ein Forschungsvorhaben, das wir durchführen wollen und wir führen es auch durch, auf diese bewusst sperrige, einfache Art - wie etwa mit der Frage, was wohl die Alternative zu den Anrufsendungen sein könnte. Und mit diesen Dingen werden wir experimentieren. Verstehen Sie: Es geht hier nicht um Wittgenstein, es geht einfach nur um die Frage, wie man mit einfachen Mitteln das Akustische wiederbeleben kann. Ich habe 30 Jahre lang am MIT gelehrt. Und in meinem kleinen, hübschen, preiswerten Buch erwähne ich, dass mein Büro direkt neben dem sogenannten Media Lab des MIT lag. Dieses Media Lab, das in den '80er-Jahren gegründet wurde, war der Versuch, die neuen digitale Werkzeuge in einer Reihe von Experimenten dahingehend zu untersuchen, wie sie zum Wohl aller genutzt werden können. So ist es zum Beispiel dem Informatiker und internetkritischen Autor Jaron Lanier zu verdanken, dass Chirurgen heute während der Operationen bildgebende Verfahren in 3D nutzen können. Fast alles, was heute allmählich in Gebrauch kommt, ist hier entwickelt worden. Aber es gab kein Interesse daran, die Ergebnisse des Media Lab zu kommerzialisieren. Fast alles, was hier entwickelt wurde, wie etwa der Computer für 100 Dollar, interessierte die Sponsoren des Media Lab nicht. Sodass sich die Einschätzung dessen, was man für eine vielversprechende Erfindung hielt, mit der Zeit verengte. Ich habe über einen langen Zeitraum hinweg beobachtet, wie wunderbare Ideen einfach in den Müll wanderten, weil sie nach der Logik des Data‑Mining und dem Eindringen in die Privatsphäre nicht zu verwerten waren. Und darum halte ich es für eine Form des sensorischen Widerstands gegen eine gewisse Form des Kapitalismus, die anderen Sinne wieder hervorzuholen. Dafür möchte ich mich einsetzen. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist eine Art zu sagen: Sie können das nicht einfach so privilegieren.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.