"If you have never heard this before, this is a Jamaican accent and it might take a bit of time to adjust to it."

Charles Mills nimmt es mit Humor, dass er auf internationalen Philosophenkongressen häufig als Exot betrachtet wird. Er stammt aus Jamaika und ist schwarz. Dass er etwas wissenschaftlich Relevantes zu sagen hat, müssen ihm seine Zuhörer schon deshalb glauben, weil er Professor an City University of New York ist, also quasi an einer weißen Hochschule. Da gelten die gängigen westlichen Maßstäbe.

Als Philosoph muss man die antiken Griechen gelesen haben und natürlich die Denker der Aufklärung. Für Charles Mills gehört das zum Handwerkszeug und ist trotzdem starker Tobak.

"Einer der offensichtlichsten Gründe, warum man den Geist der Aufklärung nicht umstandslos zur Grundlage moderner Wissenschaft oder wissenschaftlichen Denkens erklären sollte, besteht darin, dass viele Aufklärer Rassisten waren."

Dass die Menschheit in der Rasse der Weißen zu ihrer größten Vollkommenheit gelangt sei – diesen Satz hat Charles Mills ausgerechnet bei Immanuel Kant gefunden.

Aufklärung und Rassismus

Die Idee der Aufklärung und die des Rassismus sind für Charles Mills nicht voneinander zu trennen, weil die Aufklärer zumindest unterbewusst von Rassismus durchdrungen gewesen seien. Das habe sie nicht zwangsläufig zu schlechten Philosophen gemacht.

Aber weil sie von ihrem Zeitgeist geprägt waren, hätten sie ein Wissenschaftssystem begründet, sagt Charles Mills, in dem "white supremacy" herrsche, also der Glaube an eine Überlegenheit der Weißen.

"Wenn unsere gesamte Erkenntnistheorie mit der Vorstellung von weißer Überlegenheit beginnt, dann können wir unsere Forschungen soweit treiben, wie wir wollen, wir stecken wir immer in rassistischen Stereotypen fest. So wird sich der Wunsch nach umfassendem Wissen, von dem die Aufklärung doch ausging, niemals erfüllen."

Die Kolonien der europäischen und nordamerikanischen Großmächte sind fast alle längst unabhängig geworden. Doch Forscher aus diesen Ländern erleben bis heute, dass das wissenschaftliche Denken noch immer von Europa und Nordamerika bestimmt wird. Dieses Denken wollen sie überwinden. Doch eine weltweit anerkannte Erkenntnistheorie lässt sich nicht so einfach beiseiteschieben.

Die rationale Vernunft, die die Aufklärer postulierten, ist nach wie vor Maßstab aller Wissenschaft. Säkulares Denken, das sich von Gott und Religion abwendet, gilt als Königsweg des Erkenntnisfortschritts. Anders gesagt: den Aufklärern ist es gelungen, ihre Sicht der Welt zu einer universalen zu erklären. Bis heute.

"Universalismus ist nicht etwas spezifisch europäisch oder westlich geprägtes", sagt Shirin Amir-Moazami, die sich als Professorin für Islamwissenschaft an der FU Berlin auch mit dem Thema Postkolonialismus beschäftigt.

"Der Universalismus ist etwas, was alle Religionen eigentlich für sich in Anspruch nehmen, aber auch alle anderen Ideologien, die versuchen, Religionen zurückzudrängen. Der Unterschied vielleicht zu anderen Universalismen, sagen wir es mal so, besteht darin, dass es der westlich geprägte Universalismus geschafft hat, seine Markierung als partikular westlich abzustreifen und sich in der Welt breitzumachen."

Universalismus oder weiße Dominanz?

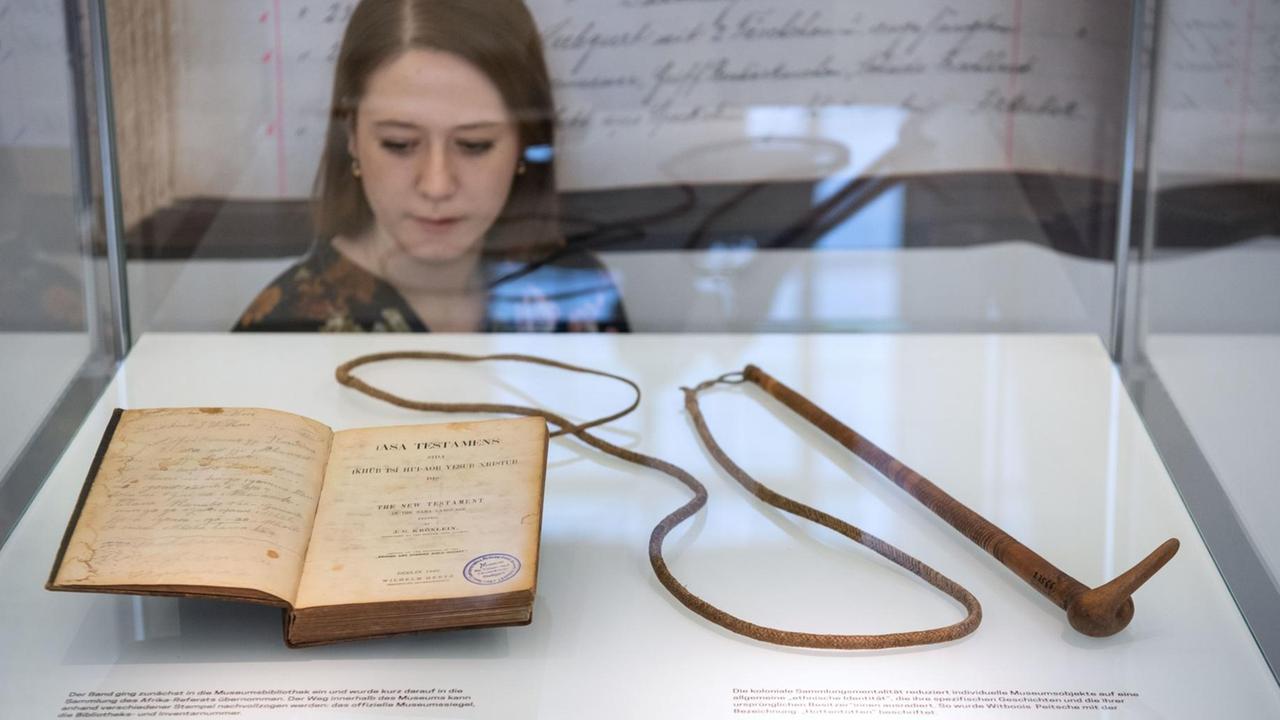

Und das war eben möglich, weil genau im Zeitalter der Aufklärung die europäischen Mächte begannen, die Welt unter sich aufzuteilen und die anderen Kontinente als Kolonien auszubeuten. Beflügelt wurden sie dabei vom Selbstverständnis der Europäer, den Völkern des Südens eine überlegene Zivilisation zu bringen. Die Kolonisatoren missionierten und gründeten rund um den Globus Schulen und Universitäten, in denen ihr Weltbild verbreitet wurde. Westliche Denkvorstellungen werden bis heute weitgehend unhinterfragt hingenommen als allgemein verbindliche Grundlage. Das fällt kaum jemanden auf, im Westen selbst am allerwenigsten, erzählt Shirin Amir-Moazami. Denn jede akademische Sozialisation beginne damit, die westlichen Traditionen der Wissensproduktion zu studieren.

"Es ist auf jeden Fall klar, dass man einen bestimmten Kanon sich angeeignet haben muss, um mitreden zu können. Ich glaube, dass mittlerweile Perspektiven aus dem sogenannten globalen Süden durchaus willkommen sind, dass sie auch manchmal einen Pluspunkt bieten, aber dann ist es häufig so, dass Perspektiven aus Süden so eine Art supplement wie man im Englisch sagt sind."

Eine nette kleine Zugabe also. Dass Denktraditionen des Südens als gleichwertiges Gegenmodell akzeptiert werden, erscheint fast unvorstellbar, stellt der Kameruner Historiker und Politikwissenschaftler Achille Mbembe fest, der in Südafrika lehrt.

"Wenn ich eine Kritik der liberalen Demokratie formulieren soll, dann besteht die darin, dass sie nur die westliche Erfahrung berücksichtigt. Aber der Sinn von Demokratie ist doch, dass wir unser Zusammenleben so organisieren, dass alle zu ihrem Recht kommen. Und das setzt zu allererst voraus, dass wir anerkennen, dass es verschiedene, gleichberechtigte Sichtweisen auf die Welt gibt. Nicht nur die westliche."

Eine afrikanische Darstellung der vergangenen 300 Jahre würde weniger von Vernunft und Aufklärung und von Menschenrechten handeln, als von Sklaverei und Ausbeutung.

Afrikanische Erkenntnistheorien verschüttet

"Wir schulden uns alle etwas. Natürlich ist die Idee der Menschenrechte ein Produkt der Aufklärung, von dem auch wir profitieren. Aber die ehemaligen Kolonialmächte müssen auch anerkennen, welch massive Schuld sie auf sich geladen haben. Sie müssen zugeben, dass sie in Afrika Kulturen und damit auch Erkenntnistheorien zerstört und die Menschen wie Müll behandelt haben. Nur eine solche Aufrichtigkeit kann dafür sorgen, dass das aufhört."

Zwar werden Völkermorde und andere Verbrechen heute nicht mehr einfach ignoriert oder geleugnet. Doch auch in der modernen Weltgeschichte steht immer noch Europa und Nordamerika im Zentrum, als Ausgangspunkt der Globalisierung, die wir heute erleben.

Übersehen wird dabei, dass es auch in anderen Regionen Ansätze zu einer anders gearteten Globalisierung gab. So erzählt die indische Historikerin Seema Alavi am Leibniz-Zentrum Moderner Orient von einem muslimischen Kosmopolitanismus, der schon im frühen 19. Jahrhundert in voller Blüte stand. Er ging von Metropolen wie Delhi, Bagdad, Istanbul und Kairo aus.

"Ich nenne diese Zentren kosmopolitische Knotenpunkte der Muslime. Hier trafen sich Gelehrte aus Arabien, dem Maghreb, Indien oder Ostasien, die raus wollte aus der Enge ihrer Herkunft und der lokal tradierten Koran-Auslegungen. Sie wollten einen globalen Diskurs der Muslime über einen eigenen Weg in die Moderne. Und dieser Wunsch war nicht einfach nur eine Reaktion auf die christlichen Kolonialherren aus dem Westen."

Ansätze einer muslimischen Globalisierung

Im Gegenteil, dieser muslimische Kosmopolitanismus sei älter als der Kolonialismus. Gegen den hätten zwar die meisten muslimischen Denker opponiert. Aber sie wussten seine Strukturen auch zu nutzen.

"Damals neue Technologien wie Druckmaschinen halfen, Schriften und Gedanken zirkulieren zu lassen. Verbesserte Verkehrsverbindungen innerhalb der Kolonialreiche ermöglichten mehr Begegnungen, die Zahl der Mekka-Pilger etwa stieg deutlich an."

Mehr als der Kolonialismus habe dem muslimischen Kosmopolitanismus die Dekolonisierung zugesetzt. Plötzlich wurden Nationalstaaten geschaffen, nach dem Vorbild Europas und ohne dass es dafür in der muslimischen Welt eine Tradition gegeben habe. Bewegungen wie die Muslimbrüder versuchen bis heute, diese für sie künstlichen Grenzen wieder zu überwinden.

"Für mich sind diese muslimischen Netzwerke aus dem 19. Jahrhundert immer noch sehr lebendig. Das hat man im Arabischen Frühling gesehen. Natürlich war der auch von westlichen Demokratievorstellungen inspiriert. Aber mindestens ebenso sehr ging es darum, einen eigenen muslimischen Weg zur Demokratie zu finden. Deshalb übersprang die Bewegung auch alle Staatsgrenzen. Aber wenn man die Geschichte des muslimischen Kosmopolitanismus nicht kennt, kann man solche modernen politischen Entwicklungen gar nicht verstehen."

Anders als Muslimische Kosmopoliten des 19. Jahrhunderts, die noch mit christlichen und auch jüdischen Minderheiten friedlich nebeneinander leben konnten, streben Bewegungen wie die Muslimbrüder heute eine Vorherrschaft des Islam an. Ihre Intoleranz wird nicht nur von westlichen Populisten, sondern auch von manchen Historikern und Sozialwissenschaftlerinnen zum Anlass genommen, den Islam als Weltanschauung abzustempeln, die mit Demokratie unvereinbar sei. Für Charles Mills, den jamaikanische Philosophen aus New York, ist das Ausdruck eines modernen, rassistischen Denkens.

"Die klassische rassistische Theorie hat körperliche Merkmale hervorgehoben und war biologistisch begründet, indem sie die Weißen einfach für überlegen erklärte. Diesen Unsinn vertritt natürlich niemand mehr in der Wissenschaft. Aber dafür gibt es einen kulturellen Rassismus, der zum Beispiel die Form von Islamophobie annehmen kann. Es wird einfach unterstellt, dass eine Gruppe von Menschen aus kulturellen Gründen nicht integrierbar sei in die moderne Gesellschaft."

Kultureller Rassismus auch in der Wissenschaft

Ein derartiger kultureller Rassismus begegne ihm im rechten wie im linken politischen Spektrum. Charles Mills überrascht das nicht. Alle linke Theorie gründe sich immer noch auf Karl Marx und seine Analyse der Ausbeutung in Klassengesellschaften.

"Weil ihm die weltweite Dominanz der Europäer als Selbstverständlichkeit erschien, glaubte er, seine Klassentheorie auf die ganze Welt übertragen zu können. Mit der globalen Ausbreitung des Kapitalismus folgen laut Marx ja alle Gesellschaften dem westlichen Modell. Und dann sollten sich irgendwann die Proletarier aller Länder vereinen. Aber das passierte schon deshalb nicht, weil auch Europas Arbeiter viel zu sehr von weißen Überlegenheitsgefühlen durchdrungen waren. Wenn wir den Kapitalismus analysieren wollten, bräuchten wir eine Erklärung, wie die Weißen die Welt ausbeuten, also eine Theorie der weißen Vorherrschaft."

Die Frage ist, ob ein von Europäern und weißen Amerikanern dominierter Wissenschaftsbetrieb überhaupt daran interessiert ist, eine solche Theorie zu entwickeln. Er wird kaum darum herum kommen, antwortet Achille Mbembe. Denn im Zuge der Digitalisierung würden alle Menschen, auch die weißen, eine Erfahrung machen müssen, die Afrikaner schon kennen: dass sie nur noch als Menschenmaterial betrachtet werden, das nach seiner wirtschaftlichen Brauchbarkeit bewertet wird.

"Die Digitalisierung macht alle Menschen überall auf der Welt zu Rädchen im Getriebe eines globalen Turbokapitalismus. Jeder wird jederzeit austauschbar und fremdbestimmt und muss sich einer umfassenden Ausbeutung unterwerfen."

Es klingt wie eine neomarxistische Utopie, wenn Achille Mbembe vermutet, die letzliche Gleichheit der Ausgebeuteten werde sie zu einem gemeinsamen Denken führen.

Doch auch unabhängig davon stellt sich die Frage, ob es in absehbarer Zeit zumindest ein gleichberechtigtes wissenschaftliches Denken geben kann. Dafür müssten sich alle Seiten intellektuell öffnen. Daran, sagt Shirin Amir-Moazami, fehlt es aber nach wie vor ganz besonders an den westlichen Hochschulen.

Lässt sich koloniales Denken überwinden?

"Ich würde sagen, wir müssten insgesamt stärker darauf achten, dass wir nicht nur andere Positionen einmal kurz anhören, sondern dass wir vielleicht das gesamte Denken noch mal neu ordnen und das ist halt auch ein bisschen zäh. Weil wir damit auch bestimmte Privilegien aufgeben müssen. Also Privilegien von, wer spricht, wer hat die Möglichkeit zu sprechen und wer hat die Möglichkeit, Wissen und Erkenntnistheorien vorzugeben."

Europäische und nordamerikanische Wissenschaftler haben mit ihren Erkenntnistheorien die intellektuelle Welt erobert. Die Denktraditionen anderer Kontinente kennen sie kaum. Sie müssten eigene Ansätze aufgeben, ohne zu wissen, ob sie neue, für sie befriedigende fänden. Entsprechend gering ist die Bereitschaft, die eigenen Modelle in Frage zu stellen.

"Natürlich ist es einfacher zu sagen, lass uns lieber daran weiter arbeiten, was wir schon haben, und dann vielleicht ein bisschen was noch integrieren dazu, als alles neu zu überdenken. Weil, das bedeutet wirklich auch, dass wir uns mit anderen Sprachen auseinander setzen müssen, fundiert. Nicht nur, dass wir uns das einverleiben im Sinne von, lass mal ein paar Übersetzer ein paar Begriffe übersetzen, sondern wir müssen uns wirklich mit dem ganzen Begriffsrepertoire neu auseinandersetzen. Da müsste schon ganz schön viel passieren, um so weit zu gehen. Und es wird auch nicht dazu kommen in den nächsten Jahrzehnten."