Sprecher: Ein typischer 68er war er nicht. Sein Weg nach links hatte andere Stationen. Er sieht sich selbst als einen traditionellen Sozialdemokraten, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die ganz praktischen Probleme der Menschen zu lösen. In den vielen Porträts, die ihn als Typus beschreiben, dominieren Begriffe wie bodenständig, menschlich, sozial, engagiert und glaubwürdig.

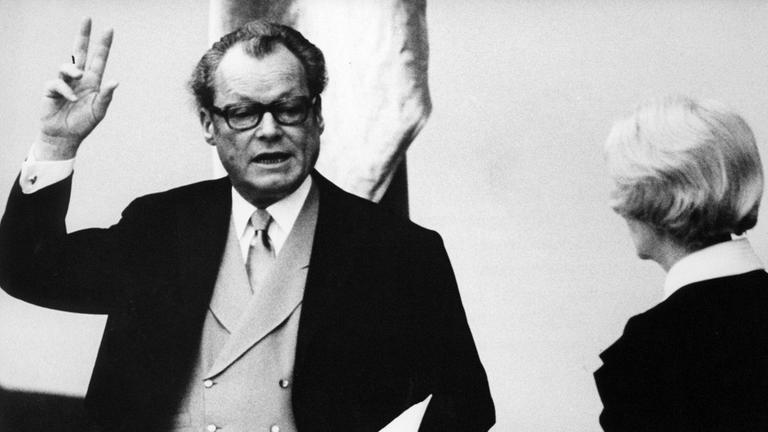

Die Rede ist von Kurt Beck, Jahrgang 1949, von 1994 bis 2013 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und in den Jahren 2006 bis 2008 Bundesvorsitzender der SPD in Berlin. Der Katholik Beck engagierte sich schon früh in der Christlichen Arbeiterjugend, absolvierte eine Ausbildung als Elektromechaniker und besuchte nach dem Wehrdienst berufsbegleitend die Abendschule, die er mit der mittleren Reife abschloss.

1972 trat er der SPD bei und profilierte sich zunächst in der Kommunalpolitik. 1979 folgte dann der Sprung in den Mainzer Landtag, wo er sozialpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion war, später parlamentarischer Geschäftsführer und Fraktionsvorsitzender. Von 1993 bis 2012 war er auch Landesvorsitzender der Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz. Anfang 2013 erklärte Kurt Beck nach fast 20 Jahren im Amt aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Seit Juni 2013 ist er Berater des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim. Kurt Beck ist verheiratet und hat einen Sohn.

Kurt Beck: Wir wollten etwas verändern hin zu mehr Demokratie. Und als dann Willy Brandts Regierungserklärung kam, mehr Demokratie wagen, dann war das so was wie ein Leitgedanke.

Politik als Beruf, eine klassische SPD-Karriere in Westdeutschland und die Vorzüge der Provinz

Stephan Detjen: Herr Beck, wie schmerzhaft kann Politik sein?

Beck: Schmerzhaft wie eigentlich jeder Beruf sein kann. Denn es gibt Höhen, es gibt Tiefen, es gibt Herausforderungen, mit denen man umgehen muss. Das gehört mit dazu.

Detjen: Am Ende Ihrer langen politischen Karriere waren Sie so was wie der sozialdemokratische Schmerzensmann. Sie wurden als jemand geschildert, der körperlich am Ende ist, Sie waren geschunden von Parteifreunden, von Medien, von Skandalen, vom Scheitern des Nürburgringprojekts am Ende. Das hat Sie verletzt. Sie haben auch keinen Hehl daraus gemacht, Sie sind ziemlich offen damit umgegangen. Das hat Sie auch ausgezeichnet.

Beck: Das ist richtig, da gab es auch Herausforderungen zu bestehen. Das mit den Skandalen, das ist ein allzu schnelles Wort, denn erstens mal ist der Plural falsch, wenn, dann bezieht sich es auf die Fehler, die am Nürburgring gemacht worden sind, andere kann ich wirklich nicht sehen, auch wenn skandalisiert wird von dritter Seite. Und natürlich nimmt einen das auch mit. Was meine körperliche Situation angeht, das ist einfach die Wahrheit. Ich habe eine wohl genetisch bedingte Problematik mit der Bauchspeicheldrüse und das beeinträchtigt mich sehr.

Detjen: Wie geht es Ihnen heute? Sie sitzen mir gesund aussehend gegenüber in Mainz, auf dem Berg, Blick über die Stadt!

Beck: Es geht mir nach wie vor nicht besonders gut, ich muss sehr auf meine Gesundheit achten und bin in ärztlicher Dauerbehandlung. Aber wenn man sich sieht, ist es umso besser, jeder hat da sein Päckchen zu tragen.

"Es geht mir nach wie vor nicht besonders gut"

Detjen: Wie offen kann oder muss man, darf man als Politiker eigentlich Gefühle zeigen?

Beck: Man muss da sehr vorsichtig sein. Denn es wird einem je nach allgemeiner Stimmungslage und Medienlage als wehleidig, als überempfindlich ausgelegt, wenn man in einer anderen Stimmungslage ist, kriegt man dafür Anerkennung. Man weiß nie so ganz genau, wie die Dinge aufgenommen werden, deshalb muss man sich leider in der Politik angewöhnen, auch ein Stück Verschlossenheit zu seinem Wesensmerkmal zu machen, was mir eigentlich gar nicht liegt.

Detjen: Sie haben jetzt immer wieder die Medien angesprochen und das war ja eine der Erfahrungen, die Sie nach Ihrem Rücktritt vom SPD-Vorsitz dann auch in einer Autobiografie thematisiert haben, die Fremdheitserfahrungen, das Gefühl, in Berlin in einen Intrigenstadl geraten zu sein, in dem Politiker mit Medien kungeln, Intrigen spinnen. Sie wurden wahrgenommen als jemand, der aus der Provinz kommt, der die Spielregeln nicht beherrscht, dem nicht gewachsen ist. Was hat da nicht zusammengepasst?

Beck: Ich habe darüber eigentlich das Notwendige, wie ich finde, geschrieben. Aber es ist sicher so, dass es neben Fehlern, die man natürlich auch selber macht, gerade wenn der Druck von innen kommt und wenn man auf der anderen Seite eben auch große Herausforderungen zu bewältigen hat, dann entstehen eben auch Fehler. Aber es ist eben doch auch so, dass es da viel Unfairness gegeben hat.

Denn von der Farbe der Krawatte über die Barttracht, das alles war auf einmal ein Thema und teilweise in völlig irrealer Weise dargestellt. Ich war immer in einem Teil der Berichte von Leuten, die mich wahrscheinlich noch nie live gesehen hatten oder was weiß ich, klein und dick. Jetzt ist man mit eins achtzig nicht der Allerkleinste. Es hat nicht mal gepasst, es sind Schemata in die Welt geblasen worden, nur um etwas Negatives zu stricken.

Helmut Kohl hat wohl ein dickeres Fell gehabt, aber ihm ist es ja ähnlich gegangen, was die Bezüge auf die Person angeht und was die Herabsetzung auch der Provinz und des Provinziellen angeht. Denn mehr als 80 Prozent der Republik sind Provinz und es täte manchem in Berlin ganz gut, wenn sie ein bisschen wahrnehmen würden, was es an Impulsen und kultureller Vielfalt in dieser Republik gibt, eben nicht nur in den paar Metropolen.

Detjen: Ja, Sie haben das immer geschildert, diesen Berliner Betrieb, als einen politischen Betrieb, der abgehoben ist, weit von den Menschen entfernt ist, Realitäten, wie Sie sie in der Nähe zu den Menschen hier erlebt haben, nicht angemessen wahrnimmt. Dieser Topos: Politik muss nah an den Menschen sein, das ist eine Erfahrung, das ist ein Satz, den man zurzeit auch von Hannelore Kraft immer wieder hört, die bei den Koalitionsverhandlungen im letzten Jahr auch für sie unerfreuliche Erfahrungen gemacht hat. Aber ist das nicht manchmal auch ein Satz – dieses Berlin ist so abgehoben –, der einfach dazu dient, eigene Fehler zu verschleiern?

"Helmut Kohl hat wohl ein dickeres Fell gehabt"

Beck: Das gibt es sicher gelegentlich auch, dass man die Verantwortung bei anderen sucht, wo sie bei einem selber liegt. Aber ich beschwere mich ja nicht oder habe mich nie beschwert, heute tu ich es sowieso nicht mehr, das ist ja alles jetzt sechs Jahre zurück, dass ich politisch kritisiert worden bin, das ist nicht der Punkt, das muss man nicht nur abkönnen, das gehört dazu in einer freiheitlichen Gesellschaft. Aber dieses Eindringen in die persönliche Sphäre, das war schon nicht sehr fein.

Und ich weiß auch nicht, was das mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung letztendlich zu tun hat. Ich habe oft bemerkt, bin ja häufig von meiner Berliner Wohnung damals zu Fuß zum Willy-Brandt-Haus gegangen, ich habe auf dem Weg dahin mit den Bauarbeitern geredet, über deren Probleme, und bin dann vor dem Willy-Brandt-Haus angekommen, habe eine Welt dort vorgefunden, die mit der Welt dieser Menschen, mit denen ich geredet habe, nichts zu tun hatte.

Und es ist für mich einfach, ja, eine Verkürzung der Wahrnehmung, wenn immer ein Thema absolut gesetzt wird, manchmal auch richtig nebensächliche Dinge, die dann die Medienwelt beherrschen über drei, vier, fünf Tage. Wenn man es hinterher wieder aufnimmt, Wochen später, ich sage jetzt mal Kindesmissbrauch oder was es auch immer ist, wirklich auch dramatische Dinge, über die berichtet werden muss, aber wenn Sie dann sich um Lösungen bemühen, wenn Sie Vorschläge machen und der Hype ist vorbei, interessiert es so gut wie niemanden mehr. Es gibt immer ein paar Journalistinnen, Journalisten, die sich dann auch interessieren, aber Sie kriegen kein breites Echo mehr. Und diese Art hat mich immer gestört, weil ich glaube, dass sie kontraproduktiv ist und dass sie eben nicht zur Lösung von Problemen in dieser Republik beitragen.

Detjen: Herr Beck, Ihre politische Karriere ist eine ganz klassische sozialdemokratische Karriere der alten westlichen Bundesrepublik. Vater Maurer, Mutter Verkäuferin, Lehre als Elektromechaniker, SPD-Mitglied, Personalrat, Kommunalpolitik, Landtag, Ministerpräsident, dann der Ausflug in die Bundespolitik. Das ist die klassische Karriereleiter. Kann die heute überhaupt noch jemand so durchlaufen im 21. Jahrhundert?

Klassische Karriereleiter: Vom Arbeiterkind zum Bundespolitiker

Beck: Ich glaube, ja, das ist Gott sei Dank noch möglich. Es sind immer Ausnahmen, weil, es ist ja auch kein leichter Weg. Aber ich kenne Beispiele, dass es noch möglich ist. Wobei heute auch die beruflichen und die schulischen Voraussetzungen besser sind als in den Jahren Ende der 50er-, Anfang der 60er-Jahre, als bei mir diese Schul- und Berufsfragen anstanden, wo eben die Chance für ein Kind aus einer Arbeiterfamilie, damals eine weiterführende Schule zu besuchen, in meinem Dorf nahe Null war. Außer dem Sohn des Arztes, der auf ein Internat geschickt worden ist, und mal ein Mädchen, die mal vorübergehend im Dorf gewohnt haben, war da niemand auf einer weiterführenden Schule, niemand.

Detjen: Das war eben auch die Zeit voller Chancen, voller Aufbrüche, voller Politisierung in ganz unterschiedlichen Weisen. Das ist heute anders.

Beck: Ja, noch nicht in den 50er-Jahren, erst Ende der 60er-Jahre ist dann aus diesem Chancenlossein so etwas wie eine Aufbruchsstimmung geworden. Und die hat mich dann doch sehr mitgenommen. Die gewerkschaftliche Arbeit, das Engagement, dann die studentische Bewegung, das hat doch vieles aufgebrochen und Bewusstsein geschaffen und aus diesem Gefühl, da ist was nicht in Ordnung, dann eine positive Entwicklung werden lassen.

Detjen: Gab es für Sie so was wie ein politisches Initialerlebnis, einen Moment, wo Sie im Rückblick sagen können, da hat der junge Kurt Beck gemerkt, ich will Politiker werden?

Beck: Aus meiner Erinnerung kann man das so nicht auf den Punkt bringen. Aber es war eine Summe von Erfahrungen. Die Erfahrung, die ich von Kind an machen musste, weil ich eine schwere Hautkrankheit hatte, auch äußerlich ziemlich entstellt war, wie es ist, wenn man ausgegrenzt ist; die Erfahrung eben der schulischen Undurchlässigkeit ...

Irgendwie hat mich das als Jugendlicher, als Kind nicht so, aber als Jugendlicher dann beschäftigt zu fragen, sind denn da in so einem großen Dorf – und in den Nachbardörfern war es nicht anders – alle nicht in der Lage, eine weiterführende Schule zu besuchen? Fragt man sich zunächst mal. Man nimmt es dann hin.

Also, das waren alles solche Anstöße, die auf Ungerechtigkeiten hingedeutet haben. Und mit dem Engagement zuerst in der katholischen Kirche, sehr eingeengt, sehr CDU-bezogen, wir haben dann da in der CAJ Lieder gesungen wie "Schwarz ist meine Lieblingsfarbe, es kann nicht anders sein, denn in meiner Firma nennt mich jeder schwarzer Hein", das hat mich irgendwann eher abgestoßen, weil ich mich vereinnahmt gefühlt habe, ohne dass ich es wahrscheinlich damals so ausgedrückt hätte. Und als ich dann eine Chance hatte, im gewerkschaftlichen Bereich aktiv zu werden, habe ich einfach das Befassen mit Lebenswirklichkeiten gespürt.

Detjen: Wie haben Sie die SPD damals kennengelernt und erlebt, auf dem Land in Rheinland-Pfalz?

Beck: Ich bin ja erst zum 1. Januar 1972 dann SPD-Mitglied geworden. Allerdings war es für mich schon in den Jahren vorher – ich war zu der Zeit schon Personalratsvorsitzender, war engagiert in Gewerkschaften, hatte ehrenamtliche Funktionen, ich war nie hauptamtlicher Gewerkschafter –, und da war mir schon klar, dass, wenn man eine Chance haben will, damals für uns als junge Menschen, ein Berufsbildungsgesetz endlich zu kriegen ...

Und auf einmal gab es eine Chance und eine Partei, die das aufgenommen hat, zu sagen, Berufsbildungsgesetz, Mitbestimmung, Personalvertretungsgesetz, neues Betriebsverfassungsgesetz, das waren Dinge, die uns damals umgetrieben haben. Wir haben vor Betrieben demonstriert, die keinen Betriebsrat zugelassen haben, die Leute entlassen haben, die sich gewerkschaftlich engagiert haben und so was. Also, wir wollten etwas verändern hin zu mehr Demokratie. Und als dann Willy Brandts Regierungserklärung kam, mehr Demokratie wagen, dann war das so was wie ein Leitgedanke.

Sprecher: Deutschlandfunk, das "Zeitzeugen"-Gespräch. Heute mit Kurt Beck, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz.

Beck: Nach meiner Überzeugung war die Agenda-Politik in den Grundzügen absolut richtig.

Weggefährte von Rudolf Scharping, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Parteivorsitzender der SPD

Detjen: Die richtig steile Karriere begann dann in den 80er-Jahren, Sie waren im Landtag, waren Fraktions-, Parteigeschäftsführer, dann Fraktionsvorsitzender in der Zeit als Rudolf Scharping Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz war, der war also auch eine ganz wichtige Figur für Sie. Welche Erinnerungen haben Sie an ihn und an die Zusammenarbeit?

Beck: Ja, wir haben eine freundschaftliche Verbindung gehabt, wir kannten uns aus Juso-Zeiten und es gab in Rheinland-Pfalz ja viele Parteivorsitzende. Wir hatten einmal, als ich das erste Mal für den Landtag kandidiert habe, 1979, richtige Chance, da waren wir knapp dran, stärkste Partei zu werden mit Klaus von Dohnanyi damals, der mich übrigens in die Kandidatur gebracht hat, der mir das nahegelegt hat, für den Landtag zu kandidieren.

Also, wir waren da dicht dran. Dann ist er nach Hamburg abberufen worden, als damals diese Hafenstraßenproblematik war, als Erster Bürgermeister, dann hatten wir den Landesvorsitzenden Hugo Brandt, ein absolut honoriger Mann, der dann aber nach einer Herzoperation kurze Zeit später verstorben ist. Und dann war die Hoffnung auf Rudolf Scharping konzentriert, der sehr jung war, zwei Jahre älter als ich. Und er hat mich dann sehr früh gefragt, ob wir das miteinander probieren wollen.

Das war 1984/85, bin da parlamentarischer Geschäftsführer geworden, ehrenamtlich Landesvorsitzender, Landesgeschäftsführer der SPD, weil wir gar kein Geld hatten für einen hauptamtlichen mehr. Es war alles in einer schwierigen Situation. Wir haben richtig Maloche gemacht. Und dann ist er Ministerpräsident geworden 91, nach einem auch gemeinsam geführten Wahlkampf und das war und ist bis heute ein gutes persönliches Verhältnis, auch in den schweren Zeiten, die er ja auch erleben musste in der Politik.

Detjen: Was haben Sie an ihm geschätzt?

Beck: Erstens, er ist ein sehr verlässlicher Mann. Das Zweite, er ist mit einem messerscharfen Verstand ausgestattet. Und er war immer ja auch kritikverträglich, muss ich sagen, wir haben ganz eng zusammengearbeitet und fast nie einen wirklichen Konflikt gehabt, der uns innerlich belastet hat. Wir haben heftig mal uns gefetzt, aber wir hatten ein gemeinsames Vorzimmer beispielsweise, als er Fraktionsvorsitzender, ich parlamentarischer Geschäftsführer war.

Also, es war sehr eng alles und das werde ich auch nicht vergessen. Und er war durchsetzungsfähig. Er hat in Rheinland-Pfalz den ersten Schritt, ich durfte dann den zweiten später machen, gemacht, dass diese SPD Rheinland-Pfalz, die in drei Bezirke, die sich eher feindselig gegenüberstand, ein wirklich heute geschlossener, einheitlicher Landesverband geworden ist.

Detjen: 1994 sind Sie dann selbst Ministerpräsident geworden und sind es über 18 Jahre, 18 Jahre, zwei Monate und noch ein paar Tage geblieben, viermal sind Sie wiedergewählt worden, da ist eine ganze Generation dieser Ära Beck hier in Rheinland-Pfalz groß geworden. Wir haben jetzt schon über schwierige Erfahrungen gesprochen, was waren für Sie die wichtigsten Erfahrungen und auch die schönsten in dieser Zeit?

Beck: Ich war sehr glücklich darüber, dass es möglich gewesen ist, einige dieser Dinge, die mich von Jugend an umgetrieben haben – beispielsweise Bildungsgerechtigkeit –, dann wirklich gestalterisch angehen zu können. Wir haben zuerst für alle Kinder Kindergartenplätze geschaffen, wir haben die Beitragsfreiheit in den Kindergärten geschaffen, wir haben dann dazugefügt, flächendeckend Ganztagsschulen zu entwickeln, war ja damals alles nicht unumstritten, heftige Diskussionen.

Wir haben die Gleichwertigkeit von Beruf – nicht Gleichheit, Gleichwertigkeit –, von beruflicher und allgemeiner Bildung geschaffen, also versucht, diese Durchlässigkeit, die ich nicht erlebt hatte als junger Mensch, dann wirklich für die gestern und heute und morgen jungen Menschen dann zu schaffen. Das betrachte ich als das Wichtigste. Und dann kam eben die große Veränderung, die große Wende in dieser Zeit, deutsche Wiedervereinigung, Zusammenbruch des Warschauer Paktes, und dann Abrüstung. Und diesem Land, mein Vorvorgänger, Bernhard Vogel, hat es mal den Flugzeugträger der NATO genannt, das war ja ein völlig zutreffender Begriff.

Zugepflastert mir militärischen Einrichtungen

Das Land Rheinland-Pfalz war zugepflastert mit militärischen Einrichtungen. Und dann ging es drum, was ist, wenn jetzt in großen Zahlen Amerikaner, Franzosen, niederländische Streitkräfte und, und, und weggehen aus dem Land und die Bundeswehr reduziert wird, das kam dann, das war mir bewusst, das hätte eben zu einem Absturz dieses Landes führen können. Und wir haben fast ohne Hilfe des Bundes, muss man sagen, dann einen gigantischen Umstrukturierungsprozess eingeleitet, wir haben es Konversionsprogramm genannt, Milliarden in teilweise problematische Standorte hineingesteckt, um den Menschen neue Hoffnungen zu geben.

Detjen: Herr Beck, es gab 2005, 2006 eine gegenläufige Entwicklung. In Berlin verlor Gerhard Schröder die Wahl, die SPD trat dann in die Große Koalition, die erste Große Koalition unter der Kanzlerin Merkel ein. Sie haben 2006 bei Ihrer vierten Wiederwahl als Ministerpräsident mit mehr als 45 Prozent die absolute Mehrheit hier in Rheinland-Pfalz errungen. Waren das Beispiele dafür, die SPD kann noch siegen? War Ihnen damals klar, wie tief die Krise, wie tief die Partei zugleich eigentlich schon in einer Krise steckte?

Beck: Mir war sehr bewusst, dass der Prozess, der da in der SPD vorgeht, jetzt kein oberflächlicher ist, sondern dass es wirklich darum geht, sich neu zu ordnen und neu zu finden. Und in dem Suchen dann nach Führungspersonal und der Zerrissenheit, die immer wieder zum Ausdruck kam in den schnellen Wechseln – Müntefering, Platzeck, Beck, wieder Müntefering.

Detjen: Sie haben Platzeck zunächst mal den Vortritt gelassen. Sie hätten ja schon damals – viele haben Sie schon damals, als Platzeck es wurde, als den eigentlichen Vorsitzenden gehandelt.

Beck: Aber ich fand, es war eine richtige Entscheidung. Erstens stand ich damals, als es um die Frage nach Münteferings Rücktritt, Platzeck oder Beck, ging, vor einer Wahl, und zum Zweiten, ich hatte nie das Bestreben, jetzt eine Funktion über den stellvertretenden Parteivorsitzenden – wollte schon Einfluss haben auf die Bundespolitik, auch im Interesse des eigenen Landes, aber jetzt nicht mich darüber hinaus mich dort zu engagieren und Karriere zu machen. Das war dann später anders, als Platzeck aus gesundheitlichen Gründen niederlegen musste, weil niemand da war. Ich hätte Nein sagen können, aber da hat man gerade eine Wahl mit absoluter Mehrheit gewonnen, und dann ist die Partei in Not –

Detjen: Hätten Sie aus heutiger Sicht Nein sagen können?

Beck: Nein, ich glaube das war einfach – also, ich hätte es auch innerlich nicht gekonnt. Das wäre mir vorgekommen, als würde ich jemanden in Not im Stich lassen, das hätte mich, glaube ich, auch unglücklich gemacht, weil ich mir ewig Vorwürfe gemacht hätte, zu sagen, als du gebraucht worden bist, hast du dich sozusagen auf den bequemen Part der absoluten Mehrheit in Rheinland-Pfalz zurückgezogen. Ich glaube, de facto war das kaum möglich.

Und als ich den Parteivorsitz dann übertragen bekommen habe, zuerst im ersten halben Jahr ja kommissarisch, dann vom Parteitag mit einem guten Ergebnis gewählt, habe ich schon einiges bewegen können, und es war seit sieben Jahren ein Diskurs über ein neues Grundsatzprogramm geführt worden, weil wir alle gespürt haben, das Berliner Programm, das unmittelbar zu Zeiten der Wende entstanden war, war nicht mehr die Realität Grundlage für die Politik der damaligen Gegenwart und der Zukunft, das ist gelungen, das wieder voranzutreiben mit dem Hamburger Programm dann ein immer noch gültiges, und ich glaube auch, sehr aussagekräftiges Grundsatzprogramm auf den Weg zu bringen. Es war auch eine gute Phase in der Großen Koalition damals, die ich begleiten konnte.

Detjen: Aber es ist ja trotzdem so: Gerade diese Große Koalition ist, das haben wir jetzt letztes Jahr wieder erlebt, für viele Sozialdemokraten als traumatische Erfahrung in Erinnerung geblieben, und die Partei hatte sich über die Politik in der rot-grünen Koalition zerlegt, Teile sind abgespalten in die WASG und in die Linkspartei. Warum ist es der SPD eigentlich nie gelungen, auf ihre Politik, auf insbesondere die Agenda-Politik, die heute in ganz Europa als vorbildlich angesehen wird, einen Stolz zu entwickeln und diese Brüche zu überwinden.

Beck: Nach meiner Überzeugung war die Agenda-Politik in den Grundzügen absolut richtig. Aber wir haben an einigen Stellen, glaube ich, die Empfindungen unserer Kernwählerschaft nicht ausreichend bedacht und berücksichtigt. Das war ja auch mein Kampf, der dann innerhalb der SPD zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Franz Müntefering und mir geführt hat, letztendlich die Grundlage dann für das spätere Ausscheiden von mir aus dem Parteivorsitz.

Ich will zwei Beispiele nennen: Das ist einmal diese Frage Rente mit 67. Da haben wir die Lebenssituation von Menschen – heute wird es ja korrigiert – in einem bestimmten Teil nicht abgebildet. Oder, was wahrscheinlich noch tiefer ging, die Tatsache, dass, egal, ob man 30, 35, 40 Jahre gearbeitet hat, wenn man dann arbeitslos wird, sich nach einem Jahr sich offenbaren muss – die Leute haben gesagt, die Hosen runterlassen muss – ob man ein bisschen Geld angespart hat und so weiter, wenn man Arbeitslosengeld II bekommen wollte, also die sogenannte Hartz-IV-Diskussion.

Das hat Menschen verletzt, die gesagt haben, wir werden jetzt genauso behandelt wie jemand, der mal gelegentlich gearbeitet hat und dann wieder nicht. Dass diese Empfindungen, diese tief gehenden Gerechtigkeitsempfindungen nicht bedacht worden sind, das war, glaube ich, das, was uns letztendlich mit den Gewerkschaften auseinandergebracht hat, und eben es Oskar Lafontaine dann relativ leicht gemacht hat, emotional die ansonsten ja darniederliegenden heutigen Linken im Westen, im Osten war eine andere Situation, aber denen Leben einzuhauchen.

Detjen: Sie haben das eben selber geschildert, der Anfang, der Start als Parteivorsitzender war von Erfolgen, von vielen Hoffnungen begleitet, und die Probleme haben Sie dann bald eingeholt, besonders, als die hessische SPD dann unter der unglücklichen Führung von Andrea Ypsilanti vor der Frage einer Koalition mit den Linken stand, ein Wahlversprechen gebrochen hat, und Sie wurden so verstanden, dass Sie ihr als Parteivorsitzender in Berlin oder bei einem Pressegespräch in Hamburg dafür freie Hand gegeben haben. War das rückblickend ein Führungsfehler des Vorsitzenden?

Beck: Es war sicher insoweit ein Fehler, dass ich darauf vertraut hatte, dass ein Gespräch unter dreien auch geeignet ist, mal theoretisch drüber zu reden, dass man sich nicht für alle Zeiten sozusagen zwingen lassen darf, abzuschwören, mit der Linken nie und nimmer, so wahr mir Gott helfe. Das war ja die Situation damals, und ich hab gesagt, das kann ja nicht sein, dass wir uns da ewig binden lassen.

Aber parallel dazu war es völlig anders, gerade in dem Haus, in dem wir jetzt das Interview aufnehmen, hat es damals ein Gespräch mit Andrea Nahles gegeben, hier in Mainz, und ich hab ihr dringend abgeraten, denn wenn man konkret gesagt hat, mit denen nicht, dann kann man hinterher nicht das Gegenteil machen.

Detjen: Der Satz, man soll den Linken nicht abschwören, nie wieder geht nicht, der ist ja jetzt auch offizielles SPD-Programm. Die Koalitionsoption ist da. Muss sich die SPD das jetzt in den nächsten dreieinhalb Jahren bis zur nächsten Bundestagswahl erarbeiten, oder muss sie einfach abwarten, wie sich die Linke verhält?

Beck: Nein, das muss man sicher ausloten, da muss man sicher den Dialog suchen, und das vor dem Hintergrund auch, dass, glaube ich, die Linke die größte Bringschuld hat.

Detjen: Gibt es bei der Linken Politiker, mit denen Sie selber im Gespräch sind, auf die Sie setzen würden?

"Die Linke hat die größte Bringschuld im Dialog mit der SPD"

Beck: Ich will natürlich jetzt dort niemanden als Person in Anspruch nehmen, weil das den Betreffenden eher Schwierigkeiten machen könnte, wenn man den Parteitag der Linken erlebt hat, muss man ja den Eindruck haben. Aber es gibt dort durchaus Leute, die man als sehr verlässliche und auch als realistische Gesprächspartner sieht. Und es ist eine der Aufgaben, die wir als politische Stiftungen haben – ich bin ja Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung – über die Stiftungen, auch mit der Böll-Stiftung mal auszuloten, wo denn eine Basis für Zusammenarbeit sein könnte.

Detjen: Wir haben das Ende Ihres Parteivorsitzes schon angesprochen, Herr Beck. Sie sind 2008 in der berühmten Sitzung des Vorstands in Brandenburg am Schwielowsee zurückgetreten, weil Ihnen andere, namentlich Franz Müntefering damals die Nominierung von Frank-Walter Steinmeier als Kanzlerkandidat der SPD aus der Hand genommen haben. Da ist viel auch persönliche Verletzung entstanden. Mit wem haben Sie sich damals eigentlich, insbesondere in dieser dramatischen Nacht, als viel telefoniert wurde, beraten?

Beck: Ich hab damals am Abend vor dieser Sonntagssitzung am Schwielowsee in den Nachrichten gehört, wer Kanzlerkandidat werden soll, also das vorweggenommen erlebt, was ich am nächsten Tag den Gremien, die ja alle gemeinsam zusammengerufen worden waren, vorschlagen wollte. Damit war klar, dass ich den Vorsitz nicht weiter führen könnte, denn das ist sozusagen das Königsrecht des Parteivorsitzenden, einen solchen Vorschlag nicht allein – vorabgestimmt war alles gelaufen, viele Gespräche – aber dann doch zu machen und öffentlich zu präsentieren.

Und wenn dieses Maß an Vertrauen unterminiert ist, dann kann man in der Politik nicht führen. Denn man hat ja keine Repressionsmöglichkeiten, sondern man muss aus Vertrauen heraus, getragen durch Vertrauen, diese Führungsaufgaben wahrnehmen. Ich hab dann in dieser Nacht mit allen, die in Frage kamen, dazu einen Beitrag zu leisten, telefoniert, und bin dann, obwohl mir vielfach geraten worden ist, nicht zurückzutreten, wie das halt so ist, dann bei meinem Entschluss geblieben.

Sprecher: Sie hören das "Zeitzeugen"-Gespräch des Deutschlandfunks, heute mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck.

Beck: Also ich muss sagen, ich hab noch nicht richtig gelernt, mit der Freizeit umzugehen.

Gesundheitsprobleme, die Nürburgring-Affäre und der noch ungewohnte Ruhestand

Detjen: Als Sie von diesem unglücklichen Ausflug auf die bundespolitische Bühne zurückkamen, wenn man das so sagen kann, nach Rheinland-Pfalz, ging es Ihnen zunächst so ähnlich wie Edmund Stoiber nach seiner gescheiterten Kanzlerkandidatur. Es schlug Ihnen hier sehr viel Sympathie, sehr viel Unterstützung entgegen. Wie lange wollten Sie damals eigentlich noch weitermachen. Was war da Ihre Vorstellung?

Beck: Also, ich hatte schon die Hoffnung und Erwartung, die nächste Wahl wieder zu gewinnen – das ist ja auch geschehen –

Detjen: 2011 dann.

Beck: Ja. Und dann eben die Legislaturperiode möglichst ganz zu machen, aber in jedem Fall eigentlich bis nach der Bundestagswahl zu machen, die ja im letzten Herbst jetzt war, 2013. Aber dann kam in der Tat, und es gab dann für diesen Zeitpunkt keine andere Begründung. Dann ist eben in der Tat meine Gesundheit so problematisch geworden, dass ich mich entschieden habe, zurückzutreten.

Detjen: Sie haben gesagt, das waren gesundheitliche Gründe, die Sie zu diesem Rücktritt bewegt haben, aber da war dann schon die Affäre um den Nürburgring, ein Investitionsprojekt, das sich als Millionengrab erwiesen hat. Ihr damaliger Finanzminister Deubel muss deswegen jetzt sogar ins Gefängnis.

Beck: Na ja, das ist ja alles nicht rechtskräftig. Mal langsam.

Detjen: Er ist verurteilt worden zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe.

Beck: In erster Instanz, und das geht in die Revision. Also wollen wir mal niemand jetzt hier öffentlich ins Gefängnis schicken, der noch nicht rechtskräftig verurteilt ist.

Detjen: Aber die Geschichte war damals schon zu einem großen Skandal ausgewachsen. Manche, viele hätten von Ihnen erwartet, dass Sie deswegen zurücktreten. Und das war aber überhaupt kein Grund für Sie?

Beck: Also, diese Fragen haben sich ja 2009 abgespielt, 2010, und nicht dann 2012, 2013. Also insoweit lag das ja schon lange zurück, und es ging um einen Neuanfang, und ich hab damals ja deutlich gemacht, da sind politische Fehler gemacht worden. Ich glaube nach wie vor, dass auch Ingolf Deubel politische Fehler gemacht hat, aber das andere haben andere zu beurteilen.

Ich war insoweit in der Neuanfangsphase und nicht in einer Bewältigungsphase. Also, das ist eine wirklich, eine Einschätzung, die ich jetzt immer wieder höre und lese, die aber wirklich nicht so war. Aber das war eigentlich nicht vorbei, weil damit gekämpft worden ist, aber der Höhepunkt der Problematik war rum.

Detjen: Deubel ist wegen Untreue in 14 Fällen verurteilt worden, wie gesagt, erste Instanz, das Verfahren geht noch weiter, darauf haben Sie hingewiesen. Aus heutiger Sicht, was hätten Sie damals früher bemerken müssen oder bemerken können.

Beck: Ich äußere mich jetzt zu diesem Urteil nicht. Das gehört sich nicht. Das mache ich auch nicht. Und Deubel ist verurteilt worden ja nicht wegen seiner politischen Arbeit, sondern wegen seiner Arbeit als Aufsichtsrat, wo man sagt, er habe sich wie ein Geschäftsführer verhalten, und daraus sind die Vorwürfe abgeleitet, gegen die er, wie ich glaube, zu Recht vorgeht und Revision einlegt. Das habe ich als Zeuge vor Gericht auch so gesagt. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein solcher Vorwurf der Untreue, der ja eigentlich des Vorsatzes bedarf, daneben geht. Aber das habe ich nicht zu beurteilen, und Urteilsschelte habe ich nie gemacht.

Detjen: Hätten Sie als Ministerpräsident, wenn Sie nicht vorher aus gesundheitlichen Gründen das Amt niedergelegt hätten, im Amt bleiben können, wenn ein Finanzminister ein solches Urteil einkassieren muss?

Beck: Dazu äußere ich mich überhaupt nicht. Was soll ich mit Was-wäre-wenn-Fragen jetzt anfangen? Ich hoffe sehr, dass die Revision erfolgreich ist, weil ich glaube, dass das sehr hart und, ich glaube auch, unrecht geurteilt worden ist. Aber das habe ich nicht zu beurteilen, sondern die Gerichte. Und insoweit lasse ich das so stehen.

Detjen: Die Staatskanzlei Mainz, in der Sie als Ministerpräsident saßen, ist traditionell schon immer eine medienpolitische Schaltzentrale in der Bundesrepublik, im föderalen System gewesen. Sie sind selbst bis heute noch Verwaltungsratsvorsitzender des ZDF. Und Sie haben als Ministerpräsident eine Klage gegen den Staatsvertrag des ZDF eingereicht beim Bundesverfassungsgericht wegen des Einflusses der Politik wegen der Beteiligung von Politikern in den öffentlich-rechtlichen Aufsichtsgremien.

Und das Bundesverfassungsgericht hat dieser Klage im März dieses Jahres in seinem Urteil recht gegeben. Die Gremien müssen neu geordnet werden. Wie kann die Aufsicht über öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und wir reden hier auch über den Sender, in dem wir dieses Gespräch ausstrahlen. Wie muss das neu geordnet werden.

Beck: Also, ich will zunächst noch mal daran erinnern, dass Auslöser war einmal die Causa Brenda im ZDF, also als der Chefredakteur doch sehr von einer politischen Seite, der Unionsseite, unter Druck gesetzt worden ist, und der Vorschlag des Intendanten, seinen Vertrag zu verlängern, keine Mehrheit gefunden hat. Daraufhin war, glaube ich, sehr sichtbar geworden, dass schleichend über die letzten Jahre der politische Einfluss immer größer geworden ist. Und das wollte ich zunächst politisch ändern.

Wir haben dann mit unserem Gesprächspartner auf der Unionsseite, der hessischen Staatskanzlei, obwohl Roland Koch ja einer der treibenden war, wir haben dann eine Verhandlung begonnen, hatten den Entwurf eines Staatsvertrags, der in der CDU, bei den CDU-Ländern dann nicht mehrheitsfähig war. Und daraufhin, nachdem wir keine politische Lösung gefunden haben, habe ich dann, oder hat das Land Rheinland-Pfalz dann, später ist Hamburg beigetreten, diese Klage angestrengt, die zu 100 Prozent erfolgreich gewesen ist. Jetzt geht es darum, den Einfluss der Politik auf ein Drittel höchstens zu begrenzen, und diese Umweg-Einflussnahmen von Leuten, die über irgendwelche Gruppierungen dann, aber –

Detjen: Freundeskreise, in denen sich die Parteien und ihre Anhänger sortieren, spielen da eine Rolle. Da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt bis Sommer 2015 eine Frist gesetzt. Manche gehen noch weiter und sagen, die Politik sollte sich ganz zurückziehen. Andere, etwa der frühere Intendant des Deutschlandradios, Ernst Elitz, hat immer gesagt, Politiker sind gar nicht die schlechtesten Aufsichtsräte, weil sie es gelernt haben, nicht nur ihre partikularen Interessen im Blick zu haben, sondern auf das allgemeine zu schauen. Wie sehen Sie das?

Beck: Also ich glaube, dass die Politik nicht weniger legitimiert ist als irgendein Interessenverband. Aber ich glaube, dass die Staatsferne eben ein hohes Gut ist, und deshalb, diese Drittellösung ist sehr vernünftig. Die Grünen hatten ja die Auffassung vertreten, alle raus, nur man muss sehen, die Länder sind für ihre ARD-Sender oder als Gemeinschaft aller Länder für das ZDF Gewährträger. Also, wenn das wirtschaftlich daneben ginge, müssten sie die Verantwortung tragen und gerade stehen.

"Jemanden völlig rauskegeln, geht nicht"

Jetzt da jemanden völlig rauskegeln, geht, glaube ich, nicht. Und insoweit ist die Frage des Maßes und der Größenordnung der Vertretung der Politik der entscheidende Punkt, das wird so sein. Ich weiß, dass die Gespräche vorbereitet werden, im Gang sind für einen neuen Staatsvertrag. Und das wird dann der Zeitpunkt sein, wo ich auch im ZDF meine Aufgabe als Verwaltungsratsvorsitzender beende. So ist es mit der heutigen Ministerpräsidentin, mit Malu Dreyer, besprochen.

Detjen: Herr Beck, Sie sind als Verwaltungsratschef des ZDF aktiv, Sie sind Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Kein Jahr nach Ihrem Amtsverzicht als Ministerpräsident wurden Sie auch Berater eines großen rheinland-pfälzischen Pharmaunternehmens. Sie werden geahnt haben, dass Ihnen das auch Kritik einbringt – musste das sein?

Beck: Ich habe es für richtig gehalten. Ich bin gefragt worden von Boehringer-Ingelheim, wir müssen ja nicht drum herum reden, das ist ein rheinland-pfälzisches Unternehmen, das weltweit tätig ist, ein forschendes Pharmazieunternehmen, ein Familienunternehmen, das keinen Aufsichtsrat hat und deshalb von Anfang an immer einen Beraterkreis hatte, von Persönlichkeiten außerhalb des Unternehmens, die die Aufgabe haben, sich kritisch mit den Unternehmensentscheidungen auseinanderzusetzen.

Und als ich gefragt worden bin, ob ich sozusagen aus dem Blickpunkt, wie sieht die Gesellschaft das, wie sieht die Politik das, da, aus diesem Gesichtspunkt eben diese Aufgabe mit zu übernehmen, es ist ein Fünfergremium, dann habe ich Ja gesagt, und ich halte das für richtig und wichtig, und alles andere als kritikwürdig. Es ist auch nicht so, dass da so hohe Summen bezahlt werden wie behauptet wird. Das ist sehr überschaubar, aber in Ordnung.

Detjen: Sie haben eine ganze Reihe von Aufgaben, aber Sie haben auch Zeit gewonnen, seitdem Sie nicht mehr Ministerpräsident sind. Wofür nutzen Sie die?

Beck: Also ich muss sagen, ich habe noch nicht richtig gelernt, mit der Freizeit umzugehen. Ich habe es gerade einmal – eine Mitarbeiterin von mir hat es mal zusammengerechnet – ich hab 22 Ehrenämter, der Lebenshilfe, beim Tierschutz, in der Denkmalpflege, als Kuratoriumsvorsitzender der Fritz-Walter-Stiftung, wo es auch um die Förderung junger Menschen geht, und so weiter, also reine Ehrenämter. Für sich genommen, alles keine großen Geschichten, ein, zwei, dreimal im Jahr, aber es summiert sich ganz schön.

Also ich werde noch lernen müssen, ein bisschen zurückzufahren, um mein Versprechen gegenüber Freunden einzuhalten, mal wenigstens jede zweite Woche einen Tag frei zu haben, um miteinander durch den Pfälzer Wald oder den Bienwald eine Wanderung zu machen.

Sprecher: In unserer Reihe "Zeitzeugen" hörten Sie Stefan Detjen im Gespräch mit Kurt Beck.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.