Handwerk und Kunst als Verwandlung und Anverwandlung, Handwerk und Kunst als Mittel der Täuschung, das Verhältnis von Kunst zur sogenannten Wirklichkeit – das sind Facetten von Leander Fischers fast achthundert Seiten umfassendem Debütroman "Die Forelle". Große Fragen, die der Achtundzwanzigjährige jedoch nicht im Stil eines Thesenromans abarbeitet, der sein Material einem theoretischen Entwurf eingliedert, sondern die er als ein ausgreifendes Spiel behandelt, in Geschichten und Geschichte, in Schicksalen und regionalen Eigenheiten.

Als Mittelpunkt wählt Leander Fischer eine entlegene, überschaubare Ecke im Salzkammergut, einen Luftkurort, der in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zunächst das Mekka einer kleinen Schar besessener Fliegenfischer ist, dann aber zum Tourismus-Hotspot avanciert. Diesen Platz lädt er mit Episoden auf, die historisch vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis fast in die Gegenwart reichen, die von Migrantenschicksalen in Südosteuropa und Österreich und vom Fischen als einer Möglichkeit zum Überleben in Notzeiten erzählen. Vom Nachleben ultrakonservativer und völkischer Traditionen und von österreichischer Politik in der Ära von Kurt Waldheim. Von Naturzerstörung und -bewahrung, vor allem aber von fischenden Maniacs.

Ungewöhnliche Wendungen, sprachlicher Glanz

Daraus hätte ein süffig lesbares Buch traditionellen Zuschnitts werden können, Leander Fischer aber konstruiert statt dessen ein eindrucksvolles Mosaik, das dem Leser erhebliche Konzentration abverlangt, weil die Bausteine dieses Romans – das ist der erste Eindruck - assoziativ und sprunghaft angeordnet sind, dabei auch ungewöhnliche Wendungen nehmen und sich erst nach und nach zu einem umfassenden Bild fügen. Weil zunächst einmal jeder einzelnen, detailreich und sprachgewaltig ausgearbeiteten Szene die gleiche Aufmerksamkeit zukommen soll, die der Roman im Ganzen dem Handwerk und der Ästhetik einer sportlichen Spielart des Fischens widmet.

"Es war geradezu wunderbar, als ein Insekt elegant auf der Wasseroberfläche landete, genau in meinem Blick, zwischen meinen Augen, auf dem Abbild meiner Nasenspitze. Ein einziger Wellenkreis breitete sich davon aus, erreichte meinerseits das Schilf und kroch als plötzliche und sachte Windbö aus dem Wasser heraus, strich die Spitzwegerichköpfchen an meine Schuhspitzen heran, erfrischte meine Wangen und pustete mein Haar stramm nach oben, in windig flimmernde Strähnen, dass die Geheimratskonturen darunter verschwanden. Unter dem still schwimmenden Insekt blitzte eine Bewegung entgegen der Strömung, schräg nach oben floss sie und tauchte auf und wurde schnell, knickte im Lichtbruch und zielsicher wie ein Torpedo, der wildes Blubbern hinterließ im Wasser, Sauerstoff gefärbt in Spektralgewitter, Blau und Rosa, Gold. Im Flug, über Wasser, für einen Augenblick, zerriss mein Spiegelbild, stieg ein Fisch, Bastionen von Tropfen neben sich. Sonnenstrahlen trafen ihn, alle sieben Flossen zuckten, warfen wiederum Wasser ab und die Flussoberfläche war verwellt von Niederschlag. Schon im Fallen krümmte sich das Tier die eigene Stromlinie entlang, das Maul weit offen, das Insekt im Kiefer, die grau schimmernden Schuppen."

Meister und Schüler, Freaks und Touristen

Der zentrale Protagonist, der Erzähler Siegi Heehrmann, ist ein Musiker, der seine Solistenkarriere in jungen Jahren aufgibt, um mit seiner Geliebten und späteren Ehefrau Lena an einer neugegründeten Akademie als Musiklehrer für Saiteninstrumente an einem abgeschiedenen Ort in der Provinz zu leben. Förderung der Kultur und das Landleben als Utopie sind die Impulse dafür, die Realität jedoch sind zähe Stunden mit uninspirierten Kindern und Jugendlichen sowie eine spürbare Fremdheit im Verhältnis zu den Einheimischen. Dann aber findet Siegi Zugang zu einer Gruppe von Fliegenfischern, die sich um einen Guru der Szene gruppieren, um den alten Ernstl, der das Binden von kunstvollen Ködern in den Jahrzehnten zuvor erneuert hat und unter seinesgleichen als weithin anerkannte Autorität gilt. Jahr für Jahr kommt er aus Graz immer wieder in den Ort, um zu fischen, seit langem sucht er nach Schülern, die sein Handwerk fortführen könnten, aber erst Siegi gelingt es, die Anerkennung des Meisters zu finden, denn Siegi verliert sich geradezu in dieser Kunst, die ihm zum Ersatz für die Musik wird.

Um diese beiden Männer gruppiert der Roman sodann ein buntes Spektrum von Charakteren, die lokale Traditionen genauso wie Besessenheit verkörpern. Die schwer durchschaubare Herbergsmutter Nina zum Beispiel, bei der Ernstl und Siegi immer wieder unterschlüpfen und deren Locken die beiden neben anderen ausgefallenen Materialien in die Köder binden; den Fliegenfischer Archie, der durch seine Verbindungen nach Australien die exotischsten Federn und Felle als Rohmaterial besorgen kann, oder auch dessen Lebensgefährtin Mercedes, die kunstvolle Köder als Piercing im Gesicht und an den Brüsten trägt. Auf der anderen Seite aber auch die Mitglieder des örtlichen Fischervereins und der Fischereiaufsicht, die den Maniacs mit Misstrauen oder gar offener Feindschaft begegnen und massenhaft fade Zuchtforellen aussetzen, um fischenden Gästen rasche Beute zu ermöglichen.

So ist für Zwist und rauen Umgang unter den Protagonisten immer gesorgt, aber auch für Themen, die der Roman gleichberechtigt nebeneinander verhandeln und sich einverleiben kann. Das ist mal kurios, mal dramatisch und mal burlesk, aber stets vor allem an den Energien interessiert, die der jeweilige Moment freisetzt – etwa beim Fischen im wilden Wasser, dem Siegi wie auch seine Freunde verfallen sind. Den Kräften der Forellen und des Wassers entspricht die Energie der Protagonisten.

Eine Sprache für den erlebten Moment

"Ich hob noch meinen Fuß, da spürte ich das Wasser schon daran reißen wie eine Schlingpflanze. Ich stemmte mein ganzes Gewicht gegen die Strömung, trat einen Schritt vorwärts, für einen Rückwärtsschritt eigentlich, drehte mich um und trat dann mit dem anderen Bein nochmals vor, dass ich da stand im Telemark, Anfischposition. Meine Kniekehlen beschrieben jetzt eine Stromlinienform. Dann hob ich die Stange. Das Wasser fetzte an mir vorbei. Der Fluss brüllte. Er forderte mich. Der Sprühnebel stieg mir ins Gesicht. Ich atmete Tropfen und da fielen mir Schiffbrüchige ein. Sie hielten den Kopf über Wasser und ertranken trotzdem manchmal, wenn der Wind zu stark war. Der Sturm warf erst Wogen auf, wehte dann die Gischt weg, verwandelte Schaumköpfe in Flugwasser. Es schoss den schwimmend Ertrinkenden in Mund und Nase. Ich machte also besser schnell (…)"

Hier geht es nicht um den Ertrag, sondern um den Moment des Erlebens – und natürlich auch darum, wie die literarische Sprache das fassen kann. Mal in langen Satzperioden, mal im Stakkato einzelner Worte oder Satzfetzen. Als inneren Monolog versetzt mit fachsprachlichen Elementen, als Strom von Gedanken, befeuert von Adrenalin. Immer auf der Suche nach dem noch intensiveren Ausdruck, dem neu gefundenen Wort, sprachverliebt, geradezu sprachsüchtig.

Zum Fliegenfischen gehört aber auch unabdingbar dazu, dass nur wenige Fische wirklich verzehrt, die meisten stattdessen wieder freigelassen werden und weiterleben dürfen, da die Haken in den Ködern sie meist nicht nennenswert verletzen. Das Ideal, so formuliert es der alte Ernstl sinngemäß an einer Stelle des Romans, sind Forellen, die Erfahrungen mit vielen Haken gemacht haben, also nur durch Raffinesse noch zum Anbeißen verlockt werden können – und um diese Raffinesse geht es beim Binden der Köder, das der Roman feiert: Insekten und andere Beutetiere der Forellen durch die verwendeten Materialien zu kopieren und die Fische dadurch zu täuschen; oder auch Köder zu schaffen, die sich schön und filigran über diese natürlichen Vorbilder hinwegsetzen. Fliegenfischen, so verstanden und gelebt, ist zweckfreie Kunst, eine Erfahrung, die sich selbst genügt.

"Ganz langsam ranmachen ans Nass. Schleichen und Eintreiben. Gleich ein gscheites Schmeißen. Wurf und gut. Zackprack. Das Platsch. Ein Steigen. Forelle so hoch geflogen. Über Oberfläche und Ziel. Zieh. Anschlag. In mir. Zwischen Fingern. Durch Schnur. Über Ösen. Spitze auf Knopf. Vorfach. Knopf. Öse. Hakerlbogen. Red Tac. Regenbogenzahn und Kiefer. Manu in Maul. Ham wir dich schon. Den Klang in der Hand. Den Zug um meine Finger. Einen Wickel hat die mit mir. Da schneid es die Schnur gut rein ins Gelenksfleisch. Doch schon gebündelt den Widerstand mit den Gliedern. Situation im Griff. Opposition der Hand. Umschlung orange. Oh, du Pracht. Voll die Kraft im Vorfach. Das wolltest du. Kommst nicht los, I promise."

Traditionen, Kunst und Handwerk

Das ist als Beschäftigung nichts neues, das steht in einer Tradition, die sich mindestens bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt. Als der ehemalige britische Offizier John Horrocks im Jahr 1874. sein in deutscher Sprache verfasstes Werk "Die Kunst der Fliegenfischerei auf Forellen und Äschen" vorlegt, erläutert er darin dem kontinentalen Publikum nicht nur die handwerklichen Aspekte dieser Beschäftigung, sondern zugleich auch einige der wesentlichen Unterschiede zum herkömmlichen Angeln und Fischen, die auf nichts anderes abzielen als auf Nahrungserwerb.

Horrocks Buch, mehrfach aufgelegt, wird in der Folge zum Grundlagenwerk, obwohl es im Ton recht nüchtern, eben britisch, gehalten ist. Was er in knappen Sätzen mehr skizziert als ausbreitet, lebt im Spielfilm weiter, wenn Robert Redford und Brad Pitt als Vater und Sohn 1992 in "Aus der Mitte entspringt ein Fluß" beim Fliegenfischen vor prächtiger Kulisse ihre Konflikte austragen; es lebt fort, wenn Paulus Hochgatterer in seiner schmalen Erzählung "Eine Geschichte vom Fliegenfischen" drei Psychologen zu einem Tagesausflug ins Salzkammergut schickt, oder auch in Norbert Scheuers Roman "Überm Rauschen", wenn das fiktive Bild des Eifelortes Kall um den Bau einer Staumauer, um die Suche nach einem mythischen Urfisch und um mancherlei Fachwissen über Köder und Fische bereichert wird.

Fliegenfischen als Kunst und Kunstfertigkeit hat also in verschiedenen Künsten als Thema einen Platz – und daran arbeitet Leander Fischer weiter.

"‘Ohne die Kunst kommt man nicht auf den Grund des Fliegenfischens und ohne das Fliegenfischen kommt man nicht auf den Grund der Kunst.‘"

In wenigen Zeilen verdichtet, verbirgt sich darin schon fast das ganze Programm des Romans, der sein Thema nach allen Seiten hin auslotet, aber keinen Zweifel daran lässt, dass zwischen der Kunst des Fischens und dem Wahnsinn nur eine sehr durchlässige Grenze besteht, dass Siegi als emotional engagierter, oft exaltierter Erzähler daher nur ein zweifelhafter Gewährsmann sein kann, dass diese Freaks leicht als zittrige Säufer oder als verkrachte Familienväter und Sonderlinge enden können, dass ihr Ruhm nur in geschlossenen Zirkeln besteht. Der Preis ist hoch für die, die sich dem überlassen, das merkt Siegi schon früh, als er von Ernstl die Anfangsgründe des Fliegenbindens erlernen will:

"‘Erstens das Köpfchen, die goldene Kugel, durch das Loch auf den Haken fädeln!‘, die Öse ganz vorne hielt die durchbohrte Murmel, haargenau und passscharf die Durchmesser, ‚zweitens den Hakenbogen einspannen!‘, der Anblick des Bindestocks auf der Tischplatte überraschte mich, es handelte sich um ein Bleipodest, darauf ein aufrecht stehender, torpedoförmiger Schaft, so lang, breit und hoch wie mein Arm, die Spitze, der Sprengkopf gewissermaßen, war mittig in zwei Hälften geteilt, wie ein Schraubstock funktionierten sie, mit einem Justierrädchen drehte ich die Klemmteile auseinander und zusammen, dass der Haken schwebte vor meiner Brust, ‚drittens gleich mit dem Faden das Köpfchen justieren!‘, Ernstl dirigierte derart rücksichtslos, dass ich mit dem Binden fast nicht hinterherkam, ‚viertens jetzt das weiße Katzenfell um den Resthaken wickeln, für den Körper!‘, unbefriedigend und hässlich gerieten meine ersten Fliegen, ihre Unförmigkeit beschämte mich (…)."

Tradition ist nicht alles

Siegi wird also in eine harte Schule genommen, Köder binden zu können bedeutet noch lange nicht auch fischen zu dürfen – und fischen zu dürfen, auch das zeigt sich im Verlauf des Romans immer wieder, bedeutet nicht, es auch wirklich zu können. Denn das gewissermaßen mechanische, grundlegende Wissen ist nicht entscheidend, sondern der freie Umgang damit. Für Siegi als Musiker ist das vertraut, es entspricht dem, was er seinen Musikschülerinnen und Musikschülern gerne beibringen möchte, wenn sie zwar die Noten vom Blatt spielen können, aber jede Beimischung von Gefühl oder Seele vermissen lassen.

"‘Das kann man nicht nach Strich und Beistrich spielen. Du hast jeden Metronomschlag getroffen, Alles nach den Noten. Das ist doch Material. Interpretieren musst du. (…) Ein bisschen Abweichung. Darauf kommt es an, jeden Doppelschlag anders. Wie, das überlegst du dir im Spiel. Nur eine Stütze ist die Partitur; interpunktieren musst du. Für Paragraphenkacker hab ich hier keine Zeit.‘"

Was Siegi dem musikalischen Nachwuchs drastisch erklärt, wird er im Verlauf seiner Karriere schließlich auch selbst mit dem Lebenswerk des alten Ernstl machen: Er wird sich davon lösen, er wird virtuos darüber hinaus gehen -- und ein Buch mit Hunderten Vorlagen wird verbrannt werden. Siegi wird zum neuen Papst des Fliegenbindens aufsteigen, aber das ist letztlich nur ein Ehrentitel für einen verlotterten Mann, den Frau und Kinder verlassen haben und dessen Ansehen unter fischenden Touristen gleich Null ist, weil denen die gesamte Kunst egal ist und egal sein darf.

Erzählt Leader Fischer also ungeachtet der vielen komischen Episoden auch eine Tragödie, oder mindestens eine Tragikomödie? Siegis Leben ist in mancher Hinsicht ein bürgerliches Trauerspiel, aber Siegi und sein Freunde sind auch Anarchisten, die der bürgerlichen Armseligkeit einen Spiegel vorhalten, die auf der Baustelle eines Staumauer einen Sabotageakt unternehmen, die sich bürokratischen Regularien entziehen. Der Roman gestattet viele Lesarten und betont diese Vielschichtigkeit stets durch die Offenheit jeder einzelnen Szene, durch die Spiele mit Zungenschlägen und durch die gezielte Auflösung einer herkömmlichen realistischen Erzählstruktur.

Aufbewahren, was unterzugehen droht?

"Die Forelle" ist als Mosaik im Ganzen wie in den einzelnen Fragmenten nicht an Ergebnissen von Handlungen oder von Beschreibungen interessiert, sondern an der Folge der kleinen Schritte, aus denen sie sich jeweils zusammensetzen. So wie die Fischer meist nicht am Fleisch der Forellen, sondern am Erlebnis des Fischens interessiert sind. Oft werden sogar mehrere Handlungsfäden in ihrer Kleinteiligkeit in einander geschoben:

"Jean sagte, es wäre ja gar nicht gesagt, dass wir heute schon mit diesen Fliegen experimentieren, vielleicht blieben wir lieber sicher, sollten womöglich nach Nummer wie immer verfahren, um ganz fix zu fangen, wohin wir auch gingen. Ich musste schmunzeln, den Superköder schon am Vorfach. Erstens noch vorm Bleikopf an der Öse ein Geweih zusammenzwirbeln aus orbital geschupften Alupapieren. Zweitens das archiegiftige Haupt mit mercedesschwarzem Nagellack fliegenaugig tupfen und auf den Haken fädeln. Ernstl hob die Hand und sagte, heute werde ein fantastisch extravagantes Muster an einer extraordinären Stelle, ja. Damit das Ganze menschlich wird, drittens Lametta wie Haar ins Genick. Viertens die lachmöwenbrüstige Bauchflosse aus zwei Schlumbergerfedersegmenten. Fünftens das Kummerbundabdomen winden. Sechstens die Daunenfeder aufbinden. ‚Fahr rechts ran‘, siebtens ein flanellfellenes Schwänzchen friemeln in Rot, sprach der Meister, und ich tat, was er sagte."

Filmisch aufgelöst wäre das eine Parallelmontage, sprachlich gefasst wird den Lesenden eine vergleichbare, aber ungewohnt sprunghafte Wahrnehmung abverlangt: Realistisch in jedem Detail, aber kalkuliert irritierend und komplex im Hintereinander. Dieser Erzählweise liegt eine intensive Beschäftigung mit den literarischen Techniken des "nouveau roman" zugrunde, über die sich Leander Fischer im Lauf seines Studiums und in seiner Masterarbeit selbst Rechenschaft abgegeben hat. Folgt man seinen Ausführungen, dann ist es ihm jedoch nicht darum gegangen, Jahrzehnte später diesen Stil zu kopieren, wohl aber darum, sich davon anregen zu lassen.

Ein Kunstwerk mit vielen Facetten

Doch auch eine weitere Lesart des Romans ist vorstellbar: "Die Forelle" setzt nämlich dem Salzkammergut der Fliegenfischer ein Denkmal, das in Vielem dem vergleichbar ist, das William Faulkner in seinem Roman "Licht im August" 1932 dem Süden der USA gesetzt hat. In langen, mäandernden Sätzen, in einer Vielzahl von Personen, Ereignissen und Wegen durch Landstriche oder Geschichte. Auch Faulkner gehört zu Leander Fischers Wegmarken, das hat er mehrfach erklärt. Und kurz vor dem Ende des Romans wird der Titel von Faulkners Roman sogar einmal genannt, nicht ausdrücklich als literarischer Verweis, eher spielerisch als Zeichen, dem man folgen kann, aber nicht muss; vielleicht als Hinweis darauf, dass auch "Die Forelle", so wie Faulkners Werk, daran arbeitet, etwas in seiner ganzen Fülle aufzubewahren, was unterzugehen droht.

"Es war kaum von Bissen zu sprechen, eher ein Maulaufmachen und Hineinschwimmen, so schnell ging es, so sehr lockte Jean die Tiere, sie warteten nicht. (…) Die Ritz D bereits im weit geöffneten Maul, flogen sie über den Fluss durch die Luft, bis ans Ufer in den Kescher hinein, er wurde gar nicht mehr trocken. Archie und ich ließen die Fische frei im Akkord. Es beschämte mich, Jean die Stange zuletzt weg zu nehmen, als ich in die Musikschule musste. Im Gegenzug überließ ich ihm die Ritzlinge. Was hatten Archie und ich denn schon mit diesen filigranen Fliegen zu schaffen. Allenfalls galt ich als Schöpfer, Jean jedoch war die in der Welt waltende Kraft."

Man kennt solche Bilder, sie lassen sich leicht als Pathos oder als Verklärung kritisieren, weil sie so überwältigend wirken. Aber in Leander Fischers Roman bleiben die Freaks dennoch bis zuletzt Freaks, und ihr Handwerk erfordert stets ein bisschen Demut. Auch davon erzählt der Roman, als Vorbehalt gegenüber aller Überhöhung von Kunstfertigkeit oder Kunst. So reizt er bis zur letzten Seite alle Möglichkeiten aus, dieser "Belustigung", wie John Horrocks das vor fast 150 Jahren genannt hat, literarisch gerecht zu werden - der Schönheit genauso wie der Narretei, dem Ethos genauso wie dem Irrsinn.

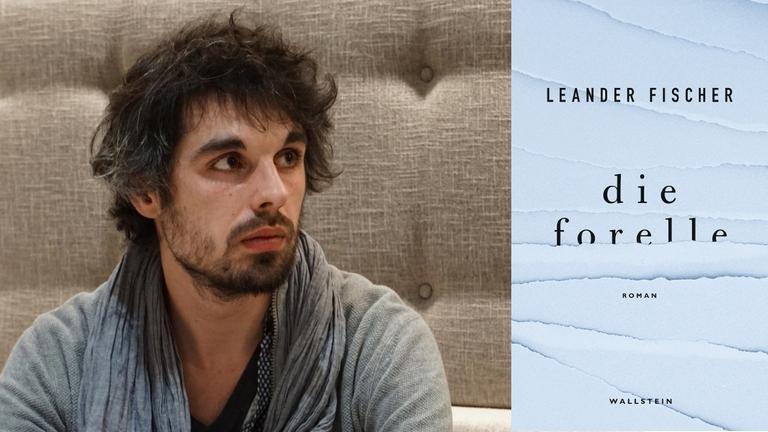

Leander Fischer: "Die Forelle"

Wallstein Verlag, Göttingen. 782 Seiten, 28 Euro.

Wallstein Verlag, Göttingen. 782 Seiten, 28 Euro.