Der Tag beginnt in der Kita Debora in Berlin-Neukölln. Die Eltern haben ihre Kinder abgeliefert, und die versammeln sich nun im Stuhlkreis. Zweimal die Woche kommt die Musikpädagogin Regina Wiesniewski hierher in die Einrichtung und singt und spielt mit den Kindern – ein großer Spaß.

"Also heute wollen wir hüpfen, stampfen und klatschen, ja?

Gesang: "Regentropfen hüpfen."

Gesang: "Regentropfen hüpfen."

Die Neuköllner Kita ist ein flacher Bau, von einem Metallzaun umgeben, und sie liegt mitten in einem Hochhausviertel zwischen zwei mehrspurigen Straßen. Schon deshalb sei Gesundheitsförderung hier besonders wichtig, sagt Regina Wiesniewski.

"Wir sind hier natürlich auch in einem Stadtbezirk ... man kann die Kinder nicht einfach so auf die Straße schicken, daher ist natürlich ein erhöhter Bewegungsbedarf vorhanden. Ich probiere in meinen Musikeinheiten sehr viel Bewegung mit einfließen zu lassen. Wir versuchen auch im Familienzentrum die Familien zu animieren, sich mit den Kindern zu bewegen, aber auch die gesunde Ernährung zu fördern, damit ihnen immer wieder präsent ist, wie wichtig die gesunde Ernährung ist."

Gesunde Ernährung und Bewegung fördern, möglichst früh und möglichst mit den Eltern zusammen. Damit ist diese Einrichtung vorbildlich. Die Bundesregierung will mehr solche Projekte, mehr Prävention und Gesundheitsförderung. Wenn alles glatt läuft, wird Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe zu diesem Zweck am Mittwoch ein Projekt abschließen, an dem drei seiner Vorgänger scheiterten - ein Präventionsgesetz.

"Wir wissen, dass ganz viele Erkrankungen, nicht zuletzt auch Erkrankungen, die sich erst im späteren Lebensverlauf zeigen, bereits mit frühen Weichenstellungen, schon in der Kindheit, später dann in Ausbildung und Beruf zusammenhängen. Das ist die Frage von Bewegung, richtiger Ernährung. Und deswegen wollen wir mit dem Präventionsgesetz wirklich einen Schritt nach vorne machen, in einer bewussten, verstärkten Förderung gesundheitsfördernden Verhaltens, und das in allen Lebensbereichen."

Es ist der vierte Anlauf. Im Jahr 2005 scheiterte die rot-grüne Regierung unter Kanzler Gerhard Schröder, später die Große Koalition, letztes Jahr die schwarz-gelbe Regierung. Vielen in Berlin ist in diesen Tagen die Erleichterung anzumerken, dass nun endlich ein Gesetz kommt, mit dem das deutsche Gesundheitssystem vorausschauender, präventiver arbeiten soll. Zum Beispiel Helga Kühn-Mengel, sozialdemokratische Abgeordnete im Bundestag und Präsidentin der Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung.

"Wir hatten öfter schon Entwürfe. Insofern hab ich auf jedem Kongress seit zwölf Jahren immer gesagt, dieses Jahr kommt es, das Gesetz. Es kam aber nicht, und ich hoffe, dass es jetzt Wirklichkeit werden wird. Also zunächst mal bin ich zufrieden, dass es jetzt einen Entwurf gibt, der mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn auch mit Änderungen, verabschiedet werden wird."

Psychische und chronische Erkrankungen nehmen zu

Das Ziel lautet: Vorbeugen statt heilen. Denn die Lebenswartung in Deutschland steigt, gleichzeitig sinken die Geburtenraten. Psychische Störungen und chronische Krankheiten nehmen zu. So begründet der Gesetzesentwurf, warum mehr Prävention notwendig sei. Im Zentrum stehen dabei Probleme wie Diabetes, Brustkrebs, depressive Erkrankungen, Fehlernährung, Bewegungsmangel und Tabakkonsum. Für mehr Prävention sprechen auch gute wirtschaftliche Gründe, glaubt Helga Kühn-Mengel.

"Bei einkommensschwachen Menschen, bei armen Menschen, häufen sich die Probleme. Und nicht nur, dass die einige Jahre früher sterben, sie haben eben auch eine längere Zeit chronische Erkrankungen vorher. Hier geht es um Leben, um genutzte oder verlorene Jahre, es geht um Lebensqualität. Es geht aber auch um, sag ich mal, volkswirtschaftliche Erwägungen. Die Zahl der Fehltage, der Krankheitstage, der Erwerbsunfähigkeit muss uns ja auch beschäftigen in der Politik."

Korrelation Gesundheitszustand und Finanzen

Korrelation Gesundheitszustand und Finanzen

Gesundheit fördern – aber wie? Der gesundheitspolitische Grundsatzstreit dauert bereits Jahrzehnte und dürfte durch ein eigenes Präventionsgesetz auch nicht beendet werden. Der Konflikt beginnt schon bei der Frage, welcher Ansatzpunkt der richtige ist. Hier stehen sich zwei Lager gegenüber: Die einen wollen mit Anreizen und Aufklärung die Eigeninitiative stärken. Die anderen setzen darauf, die Umwelt der Menschen, ihre Lebensverhältnisse so zu gestalten, dass sie sich für eine nachhaltigere Lebensführung entscheiden. Die einen plädieren, wie es im Fachjargon heißt, für individuelle Verhaltensprävention, die anderen für Verhältnisprävention.

"Also der Gesundheitszustand, das wissen wir aus allen Studien, hat ja ganz stark zu tun mit dem sozioökonomischen Status: Wie ist jemand finanziell ausgestattet, wie ist sein Beruf. Insofern kann man immer sagen, diejenigen, die überhaupt ein Bewusstsein haben dafür, die machen eben auch den Sport und die nehmen bestimmte Präventionsangebote wahr. Das ist ja das, was auch oft den Krankenkassen vorgeworfen wurde, dass sie Präventionsangebote für diejenigen machen, die sich ohnehin darum kümmern.

Die Pläne, die das Bundesgesundheitsministerium nun vorgelegt hat, sind eine Art Kompromiss: Sowohl individuelle Anreize, als auch Maßnahmen in den Lebenswelten sollen gestärkt werden. Gemeint sind damit Kitas, Schulen, Stadtteilzentren oder Unternehmen. Dafür werden erheblich mehr Gelder zur Verfügung stehen, verspricht Minister Hermann Gröhe.

"Also zuerst verpflichten wir die Krankenkassen, erstmalig auch die Pflegeversicherung, die Mittel im Bereich der Prävention deutlich zu erhöhen. Wir werden allein aus den gesetzlichen Krankenversicherungen und der Pflegeversicherung mehr als eine halbe Milliarde Euro pro Jahr zur Verfügung haben. Das ist viel Geld."

"Also zuerst verpflichten wir die Krankenkassen, erstmalig auch die Pflegeversicherung, die Mittel im Bereich der Prävention deutlich zu erhöhen. Wir werden allein aus den gesetzlichen Krankenversicherungen und der Pflegeversicherung mehr als eine halbe Milliarde Euro pro Jahr zur Verfügung haben. Das ist viel Geld."

Bonusprogramme werben für Verhaltensänderung

Je Versichertem sollen die Kassen künftig sieben Euro im Jahr für Prävention ausgeben: drei davon für Prämien für gesundheitsbewusstes Verhalten an diejenigen, die an Bonusprogrammen teilnehmen, zwei für gesundheitsfördernde Maßnahmen in Betrieben, zwei für präventive Angebote in den Lebenswelten wie Kitas, Schulen oder Stadtteilzentren.

Auf einer "Nationalen Präventionskonferenz" werden die Sozialversicherungsträger, die Kommunen und Vertreter von Bund und Ländern ihre Vorbeugungsmaßnahmen miteinander abstimmen. Umsetzen und steuern soll ihre Strategie dann die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung BZGA. Diese Idee stößt bei den Krankenkassen auf wenig Begeisterung – zum Beispiel bei Jürgen Graalmann, dem Vorstandsvorsitzenden des AOK-Bundesverbands.

Lebensweltansätze versus Hochglanzbroschüre

"Also ich schätze durchaus die Initiativen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Was ich aber nicht akzeptieren kann, ist, dass die Beitragszahler jetzt diese staatliche Aufgabe der Gesundheitsinformation mitfinanzieren sollen, mit immerhin 35 Millionen Euro pro Jahr aus unseren Mitteln – ich glaub nicht zwingend, dass wir mehr Hochglanzbroschüren brauchen und große Werbeplakate, sondern wir müssen dahin, wo wir wirklich die Menschen erreichen, und das sind diese Lebenswelten-Ansätze in Kitas und Schulen.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, eine Behörde des Bundes, soll eine Schlüsselrolle in der nationalen Präventionsstrategie spielen, sie wird dadurch deutlich einflussreicher. Damit zieht die Bundesregierung Kompetenzen an sich. Außerdem bestimmt der Gesetzgeber zum ersten Mal konkrete Ziele und Krankheiten, die vorrangig bekämpft werden sollen. Das Geld dafür kommt vor allem von den gesetzlich Versicherten: etwa 490 Millionen Euro von den geplanten 510 Millionen.

"Also man hat einer Anforderung Rechnung getragen, dass Prävention eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und deshalb alle Akteure mit ins Boot müssen. Das hat man an einer Stelle aber, wie ich finde, durchaus überinterpretiert. Jetzt sind nämlich ganz viele Akteure mitbeteiligt, wie das Geld ausgegeben werden darf. Der Topf, der ausgegeben werden darf, kommt aber fast ausschließlich von uns als gesetzliche Krankenversicherung."

Mehr Vorbeugung, das wollen eigentlich alle Akteure im Gesundheitswesen – im Prinzip. Bezahlen für konkrete Maßnahmen sollen allerdings lieber die anderen. Dies war der eigentliche Grund, warum das Präventionsgesetz bisher mehrmals scheiterte: Weder Bund, noch die Länder oder die Kassen wollten Kontrolle über die zukünftigen Geldflüsse abgeben. Der neue Gesetzesentwurf ist im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig, denn er beschränkt sich auf Kompetenzen, die eindeutig auf der nationalen Ebene liegen.

Die bisherigen Gewinner beim Tauziehen um Einfluss sind die BZGA - und die Ärzte. Ihr Einfluss wird deutlich gestärkt. Hausärzte werden ihren Patienten bald Vorbeugung auf Rezept verordnen können – zertifizierte Kurse für die Rauch-Entwöhnung etwa, die von den Kassen dann bezahlt werden müssen. Noch einmal Gesundheitsminister Hermann Gröhe.

"Also wir setzen schon auf ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis. Die Ärztin, der Arzt, das ist eben jemand, bei dem die Menschen wissen, da ist eine besondere Kompetenz für meine Gesundheit vorhanden. Ja ... nicht allgemein ins Gewissen zu reden, aber sehr konkret zu sagen, wie sieht's mit ausreichender Bewegung aus, welche Ernährungsgewohnheiten sollten vielleicht überprüft werden."

Auch Vorbeugung sei schließlich eine ärztliche Aufgabe, argumentiert Rudolf Henke, Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer und CDU-Abgeordneter im Bundestag.

"Das ist nicht so, dass wir uns alleine auf Krankheitsbehandlung konzentrieren wollen. Denn so wie wir die Früherkennung wichtig finden, finden wir auch Gesundheitsförderung wichtig."

Früherkennungsmethoden auf den Prüfstand?

Künftig wird es also deutlich mehr Bewegungskurse der Krankenkassen für ihre Versicherten geben, mehr Gesundheitsförderung in Unternehmen, mehr Fortbildungen für Kita-Erzieherinnen. Doch: Ob so wirklich die chronischen und psychischen Krankheiten in nennenswertem Umfang zurückgedrängt werden können, ist umstritten. Denn vieles, was bislang ganz fraglos als sinnvoll galt, wirkt in Wirklichkeit nicht oder nur wenig.

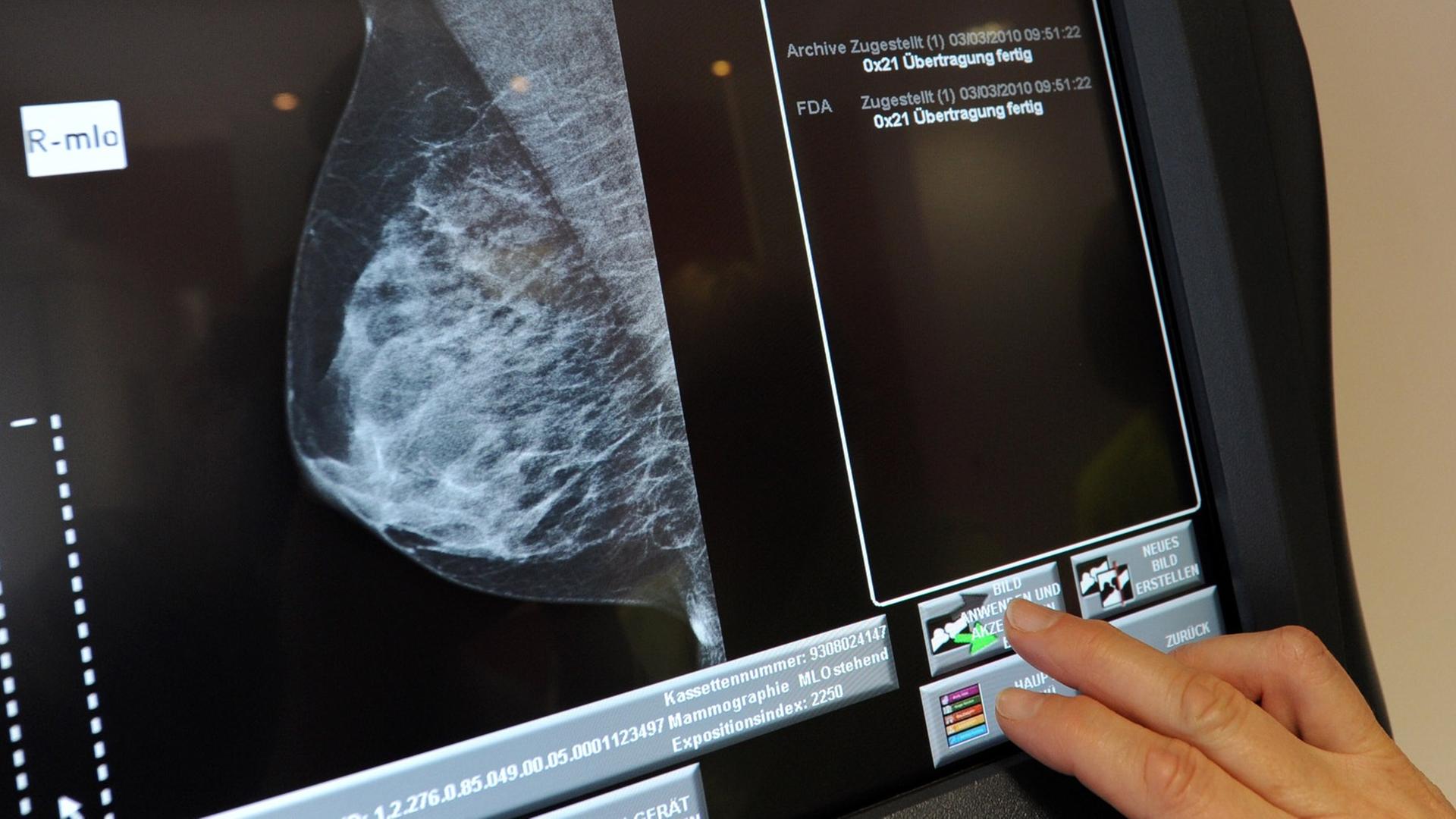

Besonders die sogenannte Früherkennung hat deutlich an Glanz verloren. Bei dieser Form der Prävention sollen mit bevölkerungsweiten Untersuchungen Krankheiten in einem frühen Stadium entdeckt werden. Zum Beispiel werden in Deutschland alle Frauen ab dem 50. Lebensjahr eingeladen, ihre Brust röntgen zu lassen, um so Tumore oder Krebsvorstufen zu entdecken. Der Entwurf des Gesundheitsministeriums mahnt nun an, es sei Zeit für eine "kritische Überprüfung der Früherkennungsmethoden hinsichtlich ihres evidenzbasierten Nutzens." Sogar die Ärzteschaft - lange die größte Befürworterin solcher Screenings – erkennt an, dass manche Früherkennungsmaßnahmen überbewertet wurden. Rudolf Henke von der Bundesärztekammer:

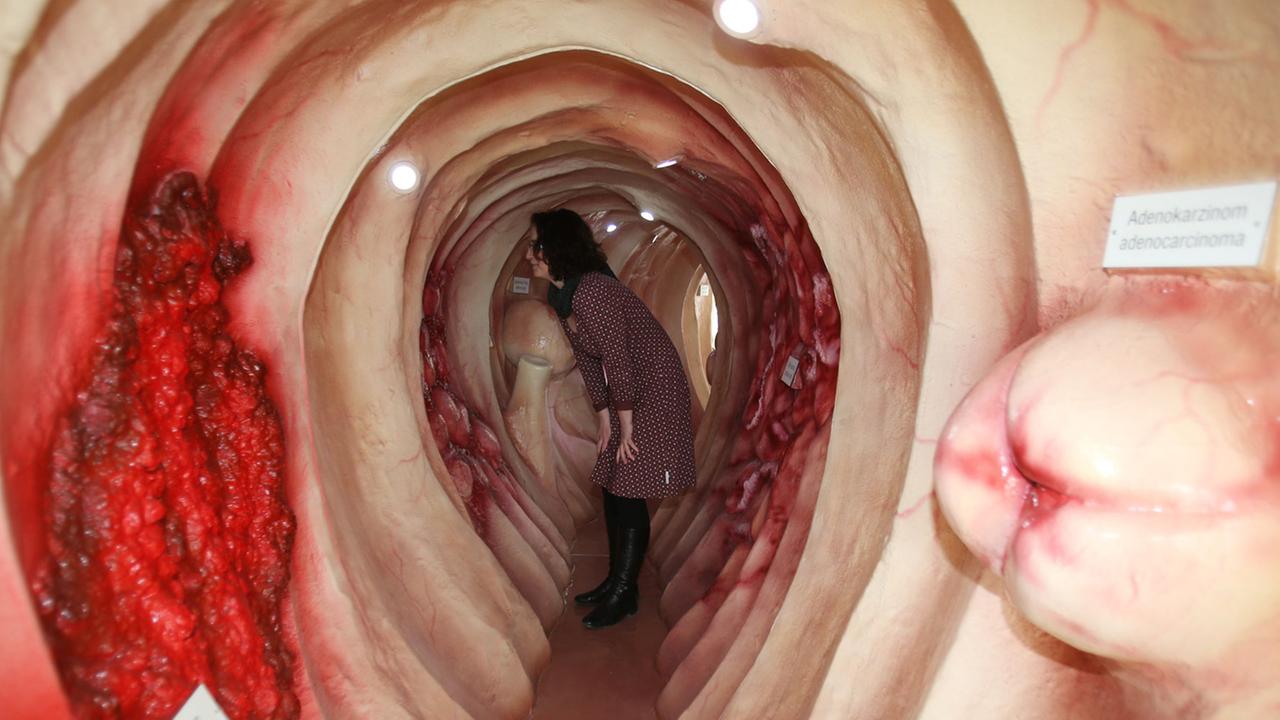

"Wir glauben, dass wir eine ganze Reihe von Früherkennungsmaßnahmen haben, wo man erkennen kann, das nützt richtig. Wenn ich an die Darmkrebsfrüherkennung durch Darmspiegelung denke, das nützt und hilft! Bei anderen wiederum, also insbesondere beim Brustkrebs, ist sicher ein Teil der Euphorie, die wir vor zehn, fünfzehn Jahren zu den Screening-Untersuchungen gehabt haben, jetzt allmählich einer größeren Skepsis gewichen."

Immer deutlicher stellt sich heraus, dass Untersuchungen wie das Brustkrebs-Screening, bei denen ganze Altersgruppen untersucht werden, nur wenige Todesfälle verhüten. Relativ viele Menschen werden fälschlicherweise als krank diagnostiziert, viele von ihnen sogar überflüssigerweise behandelt, weil ihre Tumore nur langsam gewachsen wären und keine Probleme verursacht hätten.

Das Schweizer Medical Board empfahl Anfang des Jahres sogar, die bevölkerungsweite Mammografie abzuschaffen. Das wissenschaftliche Institut überprüft, wie wirksam und wirtschaftlich medizinische Behandlungen sind. Auch sein bundesdeutsches Gegenstück, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen IQWIG, hält die bisherige Praxis der Früherkennung für fragwürdig. Die Untersuchungen sollten auf den Prüfstand - meint Stefan Sauerland, Leiter des Ressorts Nichtmedikamentöse Verfahren beim IQWIG.

"Die Idee ist, dass durch die Krebsregisterdaten dann es vielleicht möglich ist, bestimmte Krebsfrüherkennungsprogramme genauer zu evaluieren. Also verändert sich da wirklich was? Da hoffe ich sehr, dass sich einige Spreu vom Weizen trennt."

Ökonomisches Interesse dominiert oft

Stefan Sauerland sieht unter anderem das Screening auf Prostatakrebs und auf Brustkrebs kritisch. Auch beim Hautkrebs sei der Nutzen nicht eindeutig belegt. Zumindest sollte seiner Meinung nach überprüft werden, wie häufig die Patienten untersucht werden. Die Entscheidungen, die im Gemeinsamen Bundesausschuss zwischen Ärzten, Krankenhäusern und den Kassen ausgehandelt werden, beruhten allerdings keineswegs nur auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sagt Stefan Sauerland.

"Da ist leider auch sehr viel an ökonomischem Interesse dahinter und an Hoffnung dahinter, die dann zum Teil einfach ausgenutzt wird. Und wir müssen uns sehr kritisch anschauen, ob diese Präventionsansätze, wie sie jetzt im Gesetz vielleicht angeregt werden, ob diese Präventionsansätze geeignet sind, die Gesundheit langfristig zu verbessern."

Zweifel an der Wirksamkeit von Prävention betreffen nicht nur die Früherkennung. Auch der Versuch, Risikofaktoren wie Übergewicht und Bewegungsmangel zu erkennen und zu bekämpfen, hat sich bislang selten als erfolgreich erwiesen. Die Probleme beginnen schon bei der Diagnose von Risikofaktoren, etwa im Rahmen der ärztlichen Gesundheitsuntersuchung. Diese Untersuchung beim Hausarzt soll ausgeweitet und - durch die geplanten Präventionsrezepte - auch aufgewertet werden. Ob solche Untersuchungen dazu führen, dass letztlich weniger Menschen krank werden und sterben, ist aber keineswegs klar.

"Es gibt eine große Übersicht von einer Forschungsgruppe namens Cochrane Collaboration, und diese Kollaboration hat sich darum bemüht, die Studien, die es in den vergangenen Jahren gab, dass diese Studien allemal zusammen gerechnet wurden, und da zeigt sich kein Vorteil. Man sieht keine Veränderung in der Mortalität. Kritiker haben gesagt, das sind ja alles Studien, die sind schon zwanzig Jahre alt. Ja, das ist richtig. Aber umgekehrt muss man fragen, gibt es denn irgendwelche neueren Studien, die zeigen, dass man vielleicht jetzt mit neueren Methoden, ob man da jetzt irgendwas mehr erreichen kann."

Alles für die Katz? Zwischen den in der Bevölkerung verbreiteten Meinungen und denen von unabhängigen Medizinern liegt eine gewaltige Kluft. Viele Menschen sind überzeugt davon, dass gesundes Verhalten sich auszahlt. Eine repräsentative Umfrage ermittelt kürzlich, dass 58 Prozent der Deutschen glauben, jeder sei allein für seine Gesundheit verantwortlich. Unabhängige Fachleute dagegen halten von der Macht der Vorbeugung deutlich weniger. Ingrid Mühlhauser ist Professorin für Gesundheitswissenschaft an der Universität Hamburg und aktiv im Deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin. Sie pocht auf wissenschaftliche Beweise.

"Ich würde sagen, dass die Verhaltensprävention deutlich überschätzt wird, und dazu haben wir ja sehr gute wissenschaftliche Daten, die zeigen, dass diese Maßnahmen zur individuellen Verhaltensprävention durch Lebensstiländerungen keinen Nutzen haben. Das muss man einfach mal akzeptieren!"

Das grundsätzliche Problem bei der gesundheitlichen Prävention besteht darin, dass zusätzliche Anstrengungen und Untersuchungen den Gesundheitsbewussten wenig bringen. Bei denjenigen, die sich tatsächlich eindeutig gesundheitsschädlich verhalten, zum Beispiel rauchen, wirken Appelle oder Anreize aber in der Regel nicht – übrigens auch dann nicht, wenn diese Anreize und Appelle in den Lebenswelten stattfinden, wo sie sich aufhalten. Die andere Frage ist, was kann man an Prävention leisten, wenn man im Setting interveniert, so wie es auch im Gesetz vorgesehen ist, also zum Beispiel in Betrieben, Kindergärten, in Altenheimen. Da muss für jede einzelne Maßnahme das wissenschaftlich analysiert und geprüft werden, was tatsächlich der mögliche Nutzen und Schaden ist von einzelnen Maßnahmen.

Obwohl einige Fachleute von der Prävention inzwischen recht ernüchtert sind, wird das Präventionsgesetz diesmal sehr wahrscheinlich durchkommen. Für die Vorbeugung wird viel Geld in die Hand genommen. Dafür seien aber unter Umständen "mittel- bis langfristig erhebliche Einsparungen durch die Vermeidung von Krankheits- und Krankheitsfolgekosten" möglich, heißt es in dem Gesetzentwurf. Ob aber die "Investition in die Prävention" sich auszahlen wird, bezweifeln gerade Gesundheitswissenschaftler.

"Alle meine Entchen schwimmen auf dem See / Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höh' – Huh!"

Zurück in die Kindertagesstätte in Berlin-Neukölln und zu der Musikpädagogin Regine Wiesniewski. Was findet sie eigentlich sinnvoll, um die Gesundheit der Kita-Kinder zu sichern?

"Ja, also zum einen wär das die gesunde Ernährung. Das heißt: ein gutes Frühstück fürs Kind, auch relativ regelmäßig was zu essen zu bekommen. Auch Gemüse und Obst immer wieder am Tag zu bekommen. Und mit dem Kind rauszugehen, in die Natur zu gehen, die Bewegung dadurch zu fördern und die frische Luft zu schnappen quasi. Und es müsste auch nicht so sporadisch mal Geld geben. Dieses Jahr gibt's mal 1000 Euro, nächstes Jahr gar nichts mehr, da ich finde, die Regelmäßigkeit macht das Angebot erst sinnvoll. Und ... ja, ich denke aber hauptsächlich Personal zu haben. Leute, die das stemmen können."