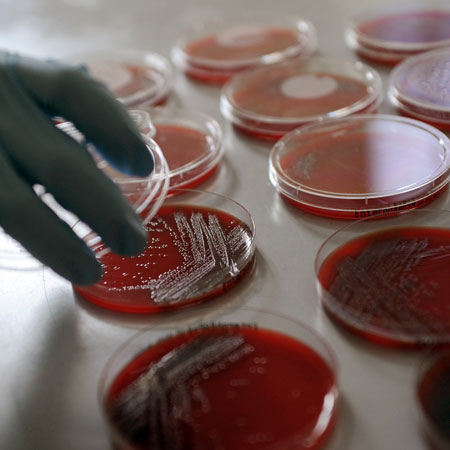

Auf dem Bildschirm ist eine Amöbe zu sehen. In dieser Vergrößerung macht das Elektronenmikroskop den Zellkern des Einzellers sichtbar - und neben dem Zellkern kleine, schwarze Punkte.

"Hier werden gerade massiv Viruspartikel produziert. Einige sind schon fertig, andere werden gerade zusammengesetzt..."

Die Amöbe ist von einem Virus gekapert worden. Von einem ungewöhnlichen Virus, größer und komplexer noch als viele Bakterien.

Pandora - Oder wie ich lernte, das Virus zu lieben: Erkundungen im Reich der Riesenviren

Von Dagmar Röhrlich

Eigentlich sollte es die Riesenviren gar nicht geben. Zumindest verstoßen sie gegen ein Paradigma der Biologie:

Patrick Forterre: "Wir haben Viren wie komplexe chemische Objekte betrachtet, nicht wie Lebewesen."

Viren - simple Hüllen, gefüllt mit ein paar Schnipseln Erbsubstanz: Doch dann entdeckten Biologen vor wenigen Jahren Mimi, Mega – und schließlich Pandora:

Curtis Suttle: "Die Riesenviren funktionieren so vollkommen anders als wir es bisher für Viren angenommen haben. Wie durch eine Brille erkennen wir: Da draußen gibt es noch andere Lebensformen."

Dass es Riesenviren gibt, ist eine Erkenntnis des 21. Jahrhunderts. Vorher seien sie schlichtweg übersehen oder mit Bakterien verwechselt worden, erzählt Chantal Abergel. Sie arbeitet in Marseille, am Laboratoire Information Génomique et Structurale:

"Alles begann damit, dass Louis Pasteur der wissenschaftlichen Gemeinschaft die Keimtheorie vorschlug. Die Keimtheorie ist simpel und besagt, dass Krankheiten durch Pathogene verursacht werden und dass diese Pathogene Mikroben sind."

Um diese Mikroben zu isolieren, entwickelte Charles Chamberland 1884 für den französischen Chemiker und Mikrobiologen einen Porzellanfilter:

Chantal Abergel: "Porzellan hat etwa 500 Nanometer große Poren, und Louis Pasteur nutzte diese Poren, um die Erreger zu isolieren. Dann vermehrte und untersuchte er sie. Die Keimtheorie hatte sich gerade in der Fachwelt durchgesetzt, da stieß der St. Petersburger Biologe Dmitri Iwanowski schon auf das erste Gegenbeispiel. Er untersuchte die Tabak-Mosaik-Krankheit und verfuhr wie von Pasteur beschrieben. Zu seiner Überraschung erwies sich jedoch das Filtrat, das eigentlich steril sein sollte, als infektiös. Iwanowski kommentierte das nicht weiter. Andere Forscher jedoch schlossen daraus, dass manche Erreger die Poren des Chamberland-Filters passierten. Das war der Anfang der Virologie."

Der Beginn der Virologie

Die Virologie war von Anfang an "betriebsblind", konzentrierte sich auf das, was durch den Filter rutschte und übersah das andere Ende des Spektrums. Die Überzeugung, dass Viren winzig zu sein hätten, geriet auch nicht ins Wanken, als der große, unter dem Lichtmikroskop sichtbare Pockenerreger gefunden und als Virus erkannt worden war. In den 1990er Jahren überstand die Ansicht die Entdeckung, dass das Genom mancher Viren 100.000 oder gar 300.000 Basenpaare lang sein kann und damit sogar das vieler Bakterien übertrifft. Sinnloses Füllmaterial, interpretierten die Virologen.

Chantal Abergel: "Viren waren per definitionem Parasiten - Parasiten, die Zellen infizieren. Sie sollten sich weder mit dem Chamberland-Filter herausholen lassen, noch unter dem Lichtmikroskop sichtbar sein. Sie sollten weder Proteine herstellen, noch Energie produzieren oder sich teilen können."

Während aus Zellen aufgebaute Lebewesen einen Stoffwechsel besitzen, Energie erzeugen, sich fortpflanzen und für alle Prozesse ihre eigenen Gene einsetzen, sollten Viren gerade genug Erbinformationen tragen, um in ihre Wirtszelle einzudringen und sie in eine Kopiermaschine zu verwandeln. Klassische Beispiele sind das HI-Virus mit seinen neun Genen oder der Hepatitis-D-Erreger: Der begnügt sich mit einem einzigen. Dann brach 1992 in einem Krankenhaus in Bradford eine Lungenentzündung aus.

Chantal Abergel: "Wie immer, wenn so etwas passiert, wird in den Klimaanlagen nach Amöben gesucht, die mit Legionellen infiziert sind, dem Erreger der Lungenentzündung. Der Mikrobiologe Timothy Rowbotham entdeckte in seinen Proben dann auch tatsächlich infizierte Amöben. Er konnte den Erreger, den er für ein Bakterium hielt, vermehren. Unter dem Lichtmikroskop hatte der jedoch überhaupt keine Ähnlichkeit mit der stäbchenförmigen Legionella, und Rowbotham nannte ihn Bradford coccus."

Bradford coccus nahm es von der Größe her mit einem Bakterium auf, aber alle Versuche, ihn näher zu analysieren, scheiterten.

Bradford coccus erging es wie vielen rätselhaften Mikroben: Er landete im Gefrierschrank, und dort blieb er bis 1998. Dann nahm der Bakteriologe Bernard La Scola von der Universität des Mittelmeeres Aix-Marseille die Proben mit: Den Standardtestverfahren zufolge war Bradford coccus ein grampositives Bakterium, aber er konnte es beim besten Willen nicht näher einordnen. Schließlich untersuchte La Scola den Erreger mit dem Elektronenmikroskop - und erkannte, dass er keine rundlichen Zellkörper vor sich hatte, sondern kantige Partikel. Die hatten die Form eines von einer "haarigen" Hülle umgebenen Ikosaeders, eines Zwanzigflächers, sahen also ganz nach Viren aus. Allerdings waren sie ungewöhnlich groß.

Chantal Abergel: "Niemand konnte glauben, dass ein Virus wirklich so groß sein konnte, nicht einmal die Leute, die es sahen. Als wir nach vielen Tests endlich sicher waren, es mit einem Riesen-Virus zu tun zu haben, erhielt es den Namen Mimivirus - also mimicking microbe, Mikrobendarsteller."

2002 lehnte die Wissenschaftszeitschrift "nature" die Veröffentlichung als "nicht eindeutig" ab. Das Konkurrenzmagazin "science" akzeptierte den Aufsatz erst nach der Sequenzierung des Genoms. Auch das barg Überraschungen, war es doch komplexer als das vieler Bakterien: 1.2 Millionen Basenpaare codierten 911 Gene, die Hälfte davon bis dahin unbekannt. 31 Gene teilte Mimivirus mit anderen großen Viren wie Pocken- oder Herpesviren - und dazu kamen ein paar Dutzend Gene, die allen Bakterien, Pflanzen und Tieren gemeinsam sind: Gene, die sehr weit in die Evolution zurückreichen, bis zu den Anfängen...

Chantal Abergel: "Damals stellten wir uns zwei Fragen: War Mimivirus eine seltene Laune der Natur? Oder haben wir eine Fülle von Riesenviren aus historischen Gründen übersehen?"

Sehr selbstständige Parasiten

Die Universität von British Columbia in Vancouver. Hier forscht Curtis Suttle. Von seinem Büro aus lässt sich hinter den Bäumen der Golf von Georgia erahnen. Am Fuß des Kliffs Buchten, in denen sich Treibholz angesammelt hat: große verlorene Stämme der Holzindustrie, die wirr wie Mikadostäbchen im Sand liegen. Auch in diesem Ökosystem leben Riesenviren. Doch wie einflussreich sind sie? Wie vernetzt mit all den anderen Organismen?

Um zu verstehen, was genau in der Umwelt vor sich geht, nimmt Curtis Suttle Proben, in den Buchten vor seiner Labortür und in aller Welt. Vor 20 Jahren schon fand er in texanischen Küstengewässern einen Erreger, der Cafeteria roenbergensis befällt, einen einzelligen Flagellaten. Auch der erwies sich schließlich als Riesenvirus, erklärt der Forscher und holt ein Foto hervor.

Curtis Suttle: "Jetzt haben wir also dieses Cafeteria Virus und sehen: Es infiziert eine der wichtigsten Zooplankton-Gruppen im Ozean. Und plötzlich verändert sich unser Verständnis davon, wie diese Ökosysteme funktionieren, und zwar grundlegend."

An der Entschlüsselung der Grundlagen hat Matthias Fischer mitgearbeitet, Suttles ehemaliger Doktorand, der inzwischen am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg arbeitet. Er sequenzierte die Gene, verglich sie mit bekannten Abfolgen und stieß damit in Neuland vor.

Matthias Fischer: "Zum einen hat das Virus viele Gene, die normalerweise von dem Wirtsorganismus codiert werden und die kleinere Viren sich dementsprechend auch dann von dem Wirtsorganismus ausborgen..."

"Klassische" kleine Viren verlassen sich bei ihrer Vermehrung vollkommen auf ihre Wirtszellen: Das Cafeteria-roenbergensis-Virus hält das anders: So weit Fischer die Funktion der Gene inzwischen kennt oder erahnt, liefern sie die Blaupausen für die meisten Proteine, die bei ihrer Fortpflanzung eine Rolle spielen, selbst: "Ein anderer, ganz essenzieller Punkt bei diesen Riesenviren ist, dass sie auch ihre eigene Transkriptionsmaschinerie codieren." Das heißt, sie besitzen ihr eigenes "Werkzeug", um den ersten Schritt bei der Proteinsynthese auszuführen: "Das ist ganz essenziell, weil man dadurch bestimmt, welche Gene zu welchem Zeitpunkt abgelesen werden."

Bei Cafeteria zeigt sich, dass Riesenviren über etliche Komponenten verfügen, die die Forscher eigentlich nur bei zellulären Lebewesen erwarten. Sie scheinen ihre Opfer eher als Nährmedium einzusetzen - aber sie sind und bleiben Parasiten, kommen alleine nicht zurecht. Curtis Suttle: "Riesenviren haben - wie alle anderen Viren auch - außerhalb ihres Wirts keinen eigenen Stoffwechsel. Allerdings haben wir in der Viruskapsel interessante Enzyme gefunden, mit denen es anscheinend auch außerhalb des Wirts seine DNA reparieren kann."

Ein Cafeteria-Viruspartikel repariert UV-Schäden, die entstehen, wenn es an der Meeresoberfläche "dümpelt" und auf den nächsten Flagellaten "wartet". Ohne diese Fähigkeit, einfache Brüche zu "kitten", könnten sich Riesenviren wahrscheinlich nicht lange halten. Die Energie dafür liefert das Sonnenlicht.

Curtis Suttle: "Beim Cafeteria-Virus sind fast 300 Gene in die Infektion verwickelt, und das könnte noch eine Untertreibung sein. Von den 544 Genen, die wir entschlüsselt haben, haben fast alle irgendwie mit der Infektion und der Vervielfältigung der Viruspartikel zu tun. Für ein Virus ist das eine ungeheuer große Menge an genetischer Information, die mit der Reproduktion befasst ist."

Ozeane voller Riesenviren

Schon nach der Entdeckung von Mimivirus hatten sich die Forscher dem Meer zugewandt, um zu klären, welche Rolle Viren in den Ökosystemen spielen könnten. Dazu analysierten sie zunächst in Meerwasserproben alles, was an genomischer Information vorhanden war. Ob Fisch oder Bakterium - im Grunde ähnelt sich die Erbsubstanz aller zellulären Lebewesen erstaunlich stark, haben sie doch irgendwann weit zurück in der Evolution gemeinsame Wurzeln. Die Proben aus dem Meer bestätigten dies: Etwa 95 Prozent der zellulären Gene war schon einmal irgendwo aufgetaucht. Anders bei den Viren: 70 bis 80 Prozent des Viren-Erbguts, das die Forscher aus dem Meer fischten, hatten sie nie zuvor gesehen. Die Analyse offenbarte eine ungeheure genetische Vielfalt - bei den "normalen" Viren, aber vor allem auch bei den Riesenviren.

Curtis Suttle: "Wir stellten fest, dass die Ozeane wahrscheinlich voll sind von Riesenviren und dass wir nur die Spitze des Eisbergs sehen: Wir finden ihre genetische Signatur überall. Sie scheinen in den Ökosystemen der Meere eine dominante Rolle zu spielen."

Inzwischen ist Curtis Suttle überzeugt: Viren - vom winzigsten bis zum komplexesten - sind die Triebfedern der Ökosysteme: "Wenn wir alles lebende Material in den Meeren wiegen könnten, wären 95 Prozent davon Mikroorganismen. Viren allgemein töten jeden Tag etwa 20 Prozent dieser Mikroorganismen. Wir hätten nie gedacht, dass Viren im Meer zu den wichtigen Räubern zählen."

Eine der zentralen Fragen ist, wie Riesenviren eigentlich entstanden sind. Matthias Fischer: "Es gibt zwei sehr unterschiedliche Hypothesen, was den Ursprung dieser großen Viren betrifft. Die eine ist, sie sind klein gewesen ursprünglich und haben dann sehr viele Gene aufgenommen. Und die gegensätzliche Hypothese wäre, dass sie früher ein Einzellern ähnlicher Organismus waren, der quasi zum Virus reduziert wurde."

Entweder haben sie sich ihre Gene also Stück für Stück von ihren Wirtszellen zusammengeklaubt - oder sie sind zu Riesenviren geschrumpft, haben Gene verloren, die sie als Parasiten nicht mehr brauchten. Die Debatte ist heftig und wird gerade angefacht durch neue Erkenntnisse.

Die Pandoraviren

Während in Vancouver das Cafeteria roenbergensis virus entschlüsselt wurde, entdeckten die Marseiller Forscher um Chantal Abergel immer mehr Riesenviren. Etwa im Meerwasser vor der Küste Chiles. Dort isolierten sie gleich zwei neue Vertreter.

Chantal Abergel: "2010 fanden wir als erstes Megavirus. Es ist noch etwas größer als Mimivirus und sein Genom viel komplexer. Damals entdeckten wir in der Mündung des Tunquen auch Amöben, aus denen wir eine neue Familie von Riesenviren isolieren konnten: die Pandoraviren."

Die erhielten ihren Namen aufgrund ihrer Form: Sie glichen einer Amphore, dem Gefäß, das Pandora von Zeus bekommen haben soll. Durch einen Fund in einem australischen Tümpel stellte sich heraus, dass es Pandoraviren nicht nur in einer Salzwasservariante gibt, die fortan Pandoravirus salinus hieß, sondern auch in einer, die im Süßwasser lebt, Pandoravirus dulcis.

Chantal Abergel: "Beide sind etwa einen Mikrometer lang und haben einen Durchmesser von einem halben Mikrometer. Unter dem Elektronenmikroskop zeigte sich dann, dass sich Pandoravirus salinus und Pandoravirus dulcis ähnlichsehen, aber sie glichen ansonsten nichts, was wir bis dahin gesehen hatten."

Das Genom von Pandoravirus salinus besteht aus 2.556 Genen, das von Pandoravirus dulcis aus 1500. Doch während sich Mimi- und Mega- und auch das in Vancouver entschlüsselte Cafeteriavirus viele Gene teilen und miteinander verwandt zu sein scheinen, gehören die Pandoraviren offensichtlich einer ganz anderen Familie an: 93 Prozent ihrer Gene erscheinen vollkommen fremd, lassen sich auf keinen bisher bekannten Ursprung zurückführen.

Als die Pandoraviren identifiziert worden waren, funktionierte diese einfache Idee nicht mehr: Die Riesenviren konnten keinen gemeinsamen Ahnen haben. Vielmehr waren mindestens zwei notwendig. Und es sollte noch weiter gehen.Nach der Entdeckung der ersten Riesenviren fiel es nicht allzu schwer, sich deren Ursprung, ihre Natur und ihre Evolution schlüssig zu erklären. Doch als Pandora auftauchte, bewegten die Forscher sich plötzlich auf unbekanntem Terrain. Chantal Abergel: "Zuerst dachten wir, dass die cleveren Riesenviren von einer regulären Zelle abstammen könnten. Ihre Genome ähneln sich, viel sprach für einen gemeinsamen Urahnen. Am wahrscheinlichsten schien es zu sein, dass Viren aus einem Mikroorganismus entstanden sind, dessen genetisches Inventar einmal sehr viel größer war als das der Riesenviren. Dann verloren sie jeweils einen Teil der Gene, weil sie sie als Parasiten nicht mehr brauchten, schließlich übernahm ja der Wirt einen Teil dieser Arbeit für sie. Alles schien klar zu sein - bis wir mit dem Pandora-Virus eine neue Familie entdeckten."

Chantal Abergel: "Bis dahin hatten wir immer nur an verschiedenen Orten rund um die Erde nach Riesenviren gesucht, aber nun wollten wir in der Zeit zurückgehen. Wir bekamen dank einer Kooperation mit russischen Wissenschaftlern Proben aus einer 30.000 Jahre alten Permafrostlage in Sibirien. Wir führten damit unsere Experimente durch und konnten tatsächlich im Labor unsere Amöben infizieren. Wir isolierten diese Parasiten, die so groß werden konnten wie Pandoraviren und es auf 1,5 Mikrometer Länge und einen halben Mikrometer Durchmesser brachten."

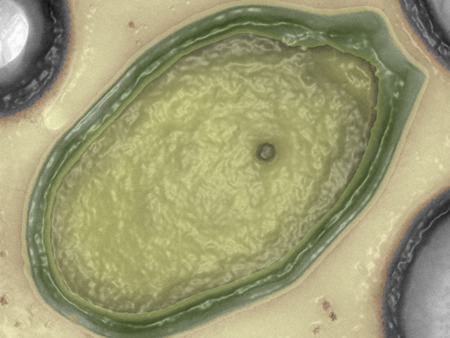

Das Elektronenmikroskop enthüllte die Struktur: Auch dieses Virus war amphorenförmig, allerdings gab es Unterschiede, etwa im "Mundbereich": Dort besaß es keinen einfach strukturierten Stopfen wie die Pandoraviren, sondern so etwas wie einen Korken, der aussah, wie aus Honigwaben aufgebaut:

Chantal Abergel: "Bevor wir das Genom sequenzierten, waren wir uns sicher, ein neues Pandoravirus vor uns zu haben. Aber dieses Genom unterschied sich wiederum vollkommen von dem der Pandoraviren. Es war viel kleiner, brachte es nur auf ein Fünftel des Pandoravirus-Genoms, und es war auch sehr viel weniger komplex. Es codierte nur 467 Proteine anstelle der 2500 von Pandoravirus salinus. Obwohl sich beide die Amphorenform teilten, hatten sie nur fünf Proteine gemeinsam. Der Großteil der Proteine des Neuen ähnelte nichts auf der Erde, was wir bis dahin gesehen hatten, aber sie waren mit Sicherheit viral."

Ein dritter Ahne

Das Neue erhielt den Namen Pithovirus sibericum. Damit war eine dritte Familie von Riesenviren entdeckt – ein dritter Ahne wurde notwendig. Chantal Abergel: "Wir hatten geglaubt, den Beginn der Virenevolution zu verstehen, aber jetzt geriet alles durcheinander. Viren können zwar durchaus noch durch Genreduktion entstanden sein, aber unmöglich von derselben Vorfahrenzelle abstammen. Wir können derzeit nur Hypothesen aufstellen, aber eine einfache Antwort wäre, dass das Leben nicht nur einmal entstanden ist, sondern öfter und auf vielen verschiedenen Wegen."

Mit ihrer Komplexität rütteln Riesenviren an der Schranke, die zwischen den "lebendigen" zellulären Organismen und dieser bizarren Form organischer Chemie bestehen soll, als die Viren lange angesehen wurden. Diese minimalistische Sicht geht auf den Biochemiker Wendell Stanley vom Rockefeller Institute in New York zurück. 1935 analysierte er das Tabak-Mosaik-Virus mit den Mitteln seiner Zeit und fand heraus, dass es außerhalb der Wirtszelle weder einen Stoffwechsel besaß, noch sich eigenständig durch Teilung vermehren konnte. Sprich: Ihm fehlte ein Teil des notwendigen Instrumentariums, um als Leben definiert zu werden. So landeten die Viren in der Schublade "Zweifelsfälle". Die Riesenviren haben Bewegung in diese Sicht der Dinge gebracht - und durch sie stellt sich die Frage "Was ist Leben?" neu.

Patrick Forterre: "Wir verwechseln meist das Virus mit dem Viruspartikel, dem Virion. Im Fernsehen wird immer das Virion dargestellt, normalerweise als rundliches Objekt mit ein paar Stacheln. Das Virion ist tatsächlich inert. Ohne passende Wirtszelle ist es wie eine Spore oder ein Pollen: Es kann nichts tun."

In Paris forscht Patrick Forterre am Institut Pasteur. Er gehört zu den Virologen, die mit viel Engagement eine neue Sicht auf die Viren vorantreiben. Ein Virion muss, um aktiv zu werden, auf seinen Wirtsorganismus treffen, ihn infizieren und vereinnahmen. In diesem Moment – so zumindest sieht es Forterre - beginnt das Virus zu leben: "Wir haben dann eine Zelle, die nur noch das Genom eines Virus enthält und die Proteine des Virus produziert: Die infizierten Zelle ist dazu umprogrammiert worden, so viele Virenpartikel herzustellen wie nur möglich. Für mich ist diese Zelle dann kein Bakterium mehr, keine Archaee, kein Eukaryot."

Eine gekaperte Amöbe wäre demnach keine Amöbe mehr, sondern - eine Virozelle: ein lebendiges Virus, das seiner höchst eigenständigen Form des Stoffwechsels und der Fortpflanzung nachgeht: "Es ist eine vollkommen andere Art von Zelle, aber es ist eine Zelle. Insofern stimmt der Satz, dass die Zellen die Bausteine des Lebens sind."

Patrick Forterre und die anderen Vertreter dieser neuen Sicht unterscheiden zwei Typen von Organismen: auf der einen Seite Mikroben oder Mäuse, Amöben oder Anemonen. Sie haben das komplette Instrumentarium, um ihren eigenen Stoffwechsel zu betreiben, wie auch ihre eigene Reproduktion. Auf der anderen Seite die Viren, die dafür eben diese zellulärer Organismen einsetzen. Beide teilen sich eine gemeinsame Geschichte, die weit zurückreicht, mehr als drei oder vier Milliarden Jahre, bis in die Frühzeit des Lebens. Wie weit genau, lässt sich nur eingrenzen:

"Viren waren schon vor LUCA da, vor dem letzten gemeinsamen Vorfahren allen zellulären Lebens. Andererseits müssen sie nach der Erfindung der Proteine entstanden sein. Denn sie besitzen ja Gene dafür. Die parasitäre Lebensweise ist wohl so alt, wie das Leben selbst."

Viren wären nicht einfach ein neuer Ast im Stammbaum des Lebens – sie hätten eigene Wurzeln, stünden für eigene Stämme mit eigenen Ästen. Die Schlussfolgerungen daraus sind weitreichend: Das Leben, es könnte nicht nur einmal entstanden sein, sondern mehrfach – unabhängig voneinander und auf unterschiedliche Weise. Ganz eigene Welten hätte sich von Anfang an vernetzt und gemeinsam weiterentwickelt – die Welt der Zellen und die Welten ihrer Parasiten.

Ein unter dem Elektronenmikroskop vergrößertes Pithovirus-Partikel. Dunkel zeichnet sich die dichte Hülle ab, woraus sie besteht, das wissen die Virologen noch nicht. Und da ist auch dieses korkenartige Gebilde mit der Wabenstruktur, das das Partikel verschließt. Trifft es auf seinen Amöbenwirt, wird sich dieser Korken öffnen und die Verwandlung wird beginnen ...