"Da ich ein Knabe war,

Rettet’ ein Gott mich oft

Vom Geschrei und der Ruthe der Menschen,

Da spielt’ ich sicher und gut

Mit den Blumen des Hains,

Und die Lüftchen des Himmels

Spielten mit mir

O all ihr treuen

Freundlichen Götter!

Daß ihr wüßtet,

Wie euch meine Seele geliebt!

Zwar damals rieff ich noch nicht

Euch mit Nahmen, auch ihr Nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen

Als kennten sie sich.

Doch kannt’ ich euch besser,

Als ich je die Menschen gekannt,

Ich verstand die Stille des Aethers

Der Menschen Worte verstand ich nie.

Mich erzog der Wohllaut

Des säuselnden Hains

Rettet’ ein Gott mich oft

Vom Geschrei und der Ruthe der Menschen,

Da spielt’ ich sicher und gut

Mit den Blumen des Hains,

Und die Lüftchen des Himmels

Spielten mit mir

O all ihr treuen

Freundlichen Götter!

Daß ihr wüßtet,

Wie euch meine Seele geliebt!

Zwar damals rieff ich noch nicht

Euch mit Nahmen, auch ihr Nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen

Als kennten sie sich.

Doch kannt’ ich euch besser,

Als ich je die Menschen gekannt,

Ich verstand die Stille des Aethers

Der Menschen Worte verstand ich nie.

Mich erzog der Wohllaut

Des säuselnden Hains

Und lieben lernt’ ich

Unter den Blumen."

Unter den Blumen."

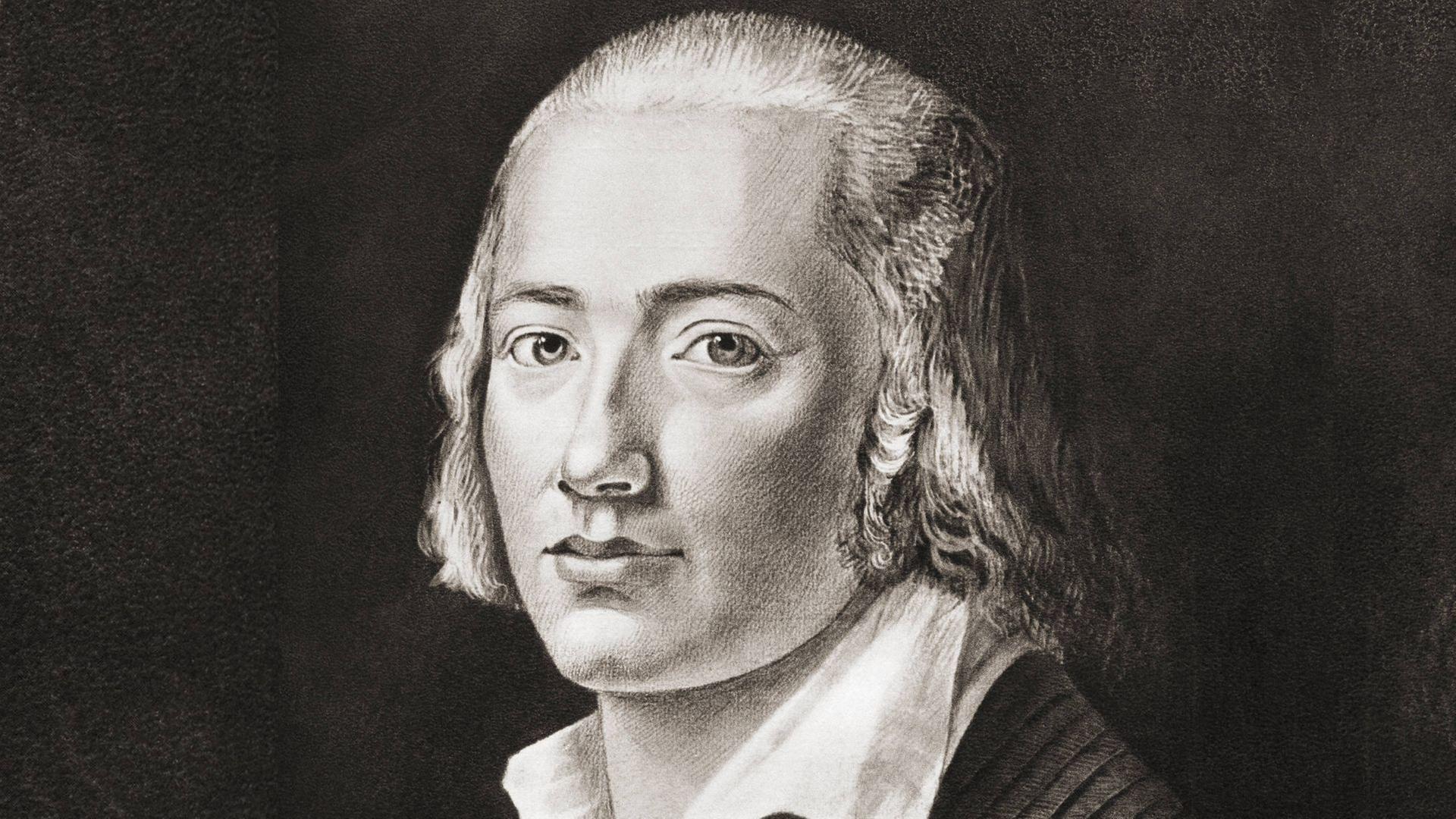

Kindheitserinnerung von Friedrich Hölderlin. Geboren 1770 in Lauffen am Neckar, aufgewachsen im schwäbischen Nürtingen und gestorben im Zustand unzugänglicher Wirrnis in einem Tübinger Turmzimmer. Auch, wenn es sich bei dem Gedicht 'Im Arme der Götter wuchs ich groß' um nachträgliche Verklärung handeln mag, setzt Rüdiger Safranski sie an den Anfang seiner Biografie.

Deutschlands Chefhagiograf, der bereits Goethe, Schiller, E.T.A. Hoffmann, Schopenhauer, Nietzsche und Heidegger ein Denkmal gesetzt hat, und dessen Name deswegen auf dem Buchcover gleich groß über dem Hölderlins prangt, bringt damit alle Schlagworte auf einmal ins Spiel: "Die freundlichen Götter", "Die Stille des Aethers", "Der Wohllaut" und das Unverstanden sein hier auf Erden: "Der Menschen Worte verstand ich nie", sagt das lyrische Ich. Diese Formel soll zum Antrieb einer der schönsten, aber auch rätselhaftesten Dichtungen in deutscher Sprache werden. Und zu einer der irrwitzigsten Rezeptionsgeschichten im zwanzigsten Jahrhundert führen. Aber der Reihe nach:

Auf Du und Du mit den Göttern

Über Hölderlin tummeln sich im kollektiven Unterbewusstsein vor allem Bilder des edlen Verrückten, der mit den Göttern der Antike auf Du und Du war und der in der vita activa tragisch scheiterte. Über dreißig Jahre lebte der Solitär der deutschen Klassik tatsächlich allein in einem Turmzimmer. In geistiger Zerrüttung, über deren Echtheit allerdings immer wieder spekuliert wurde. Fakt ist, dass Hölderlin die zweite Hälfte seines Lebens keiner Lohnarbeit als Hauslehrer mehr nachging und bei der Familie eines lesenden Schreinermeisters Kost und Logis fand. Er hinterließ jede Menge teilweise kryptische Gedichte, einen Roman, ein Konvolut an Briefen. Daneben zahlreiche Legenden.

Eine davon wurde von Pierre Bertaux vertreten. Der französische Literaturwissenschaftler hatte in den neunzehnhundertsiebziger Jahren behauptet, Hölderlin habe seinen Wahnsinn nur vorgetäuscht. Zunächst um der Verhaftung wegen jakobinischer Agitation in Deutschland zu entgehen, später um seine Enttäuschung über die verpufften revolutionären Bemühungen zu camoufflieren. Aber auch, um sich – zermürbt von der Erfolglosigkeit neben lebenden Ikonen wie Goethe und Schiller – endlich in Ruhe seinem Götterreich widmen zu können. Nicht nur Rüdiger Safranski, sondern auch Karl-Heinz Ott, der ebenfalls dieser Tage ein Buch über Hölderlin veröffentlicht hat, begreift das als posthume Legendenbildung. Beide Bücher wollen sich nicht an ihr beteiligen. So beginnt Safranskis Biografie ganz klassisch mit Herkunftsschilderungen. Interessant dabei ist das Milieu der schwäbischen "Ehrbarkeit".

"So nannte sich selbstbewusst die Elite des höheren Mittelstandes, bestehend hauptsächlich aus Beamten des Staates und der evangelischen Landeskirche. Frommer Lebenswandel, wenigstens äußerlich, war hier Pflicht, man achtete untereinander streng darauf. Hier rekrutierte die Kirche ihren Nachwuchs, beaufsichtigt und finanziell gefördert vom Landesherrn. Man blieb gesellschaftlich unter sich, heiratete auch untereinander. So kam es zu weitverzweigten Verwandtschaftsbeziehungen im Milieu, und so konnte man auf eine gemeinsame Geschichte zurückblicken. Die Hölderlins gehörten zu dieser "Ehrbarkeit", sogar auf besondere Weise, denn Hölderlins Mutter, eine Pfarrerstochter aus dem Zabergäu, stammte ab von der sogenannten "schwäbischen Geistesmutter Regina Bardili (1599–1669). Über sie war Friedrich Hölderlin weitläufig verwandt mit Schelling, Hegel und Karl Friedrich Reinhard, auch ein ehemaliger Stiftler, der es im vorrevolutionären Frankreich bis zum französischen Außenminister brachte."

Schnell wird klar, dass Hölderlin trotz Latein- und Klosterschule sowie einem Studium am erwähnten Tübinger Stift diese gemeinsame Milieu-Geschichte nicht fortsetzen will. Die Mutter sieht ihn in einer Pfarrerlaufbahn mit standesgemäßer Heirat. Hierfür hält sie sein väterliches Erbe zurück, das sie verwaltet. Doch Hölderlin hat schon damals andere Genealogien im Sinn. Zwar gilt er der Forschung durchaus als Mann der Frauen. Allerdings eher als Nebenstundenliebhaber. Nichts, so weiß auch Safranski zu berichten, führt in verbindliche Gefilde. Schon damals sieht Hölderlin seine innigsten Verbindungen eher in der Götterwelt des vorphilosophischen Altertums als auf dem schwäbischen Heiratsmarkt. Der Konflikt zwischen einer Mutter, die – wie Karl-Heinz Ott meint – alles nicht will, was Hölderlin will, bleibt allerdings prägend für Hölderlins Weltverhältnis.

"So nannte sich selbstbewusst die Elite des höheren Mittelstandes, bestehend hauptsächlich aus Beamten des Staates und der evangelischen Landeskirche. Frommer Lebenswandel, wenigstens äußerlich, war hier Pflicht, man achtete untereinander streng darauf. Hier rekrutierte die Kirche ihren Nachwuchs, beaufsichtigt und finanziell gefördert vom Landesherrn. Man blieb gesellschaftlich unter sich, heiratete auch untereinander. So kam es zu weitverzweigten Verwandtschaftsbeziehungen im Milieu, und so konnte man auf eine gemeinsame Geschichte zurückblicken. Die Hölderlins gehörten zu dieser "Ehrbarkeit", sogar auf besondere Weise, denn Hölderlins Mutter, eine Pfarrerstochter aus dem Zabergäu, stammte ab von der sogenannten "schwäbischen Geistesmutter Regina Bardili (1599–1669). Über sie war Friedrich Hölderlin weitläufig verwandt mit Schelling, Hegel und Karl Friedrich Reinhard, auch ein ehemaliger Stiftler, der es im vorrevolutionären Frankreich bis zum französischen Außenminister brachte."

Schnell wird klar, dass Hölderlin trotz Latein- und Klosterschule sowie einem Studium am erwähnten Tübinger Stift diese gemeinsame Milieu-Geschichte nicht fortsetzen will. Die Mutter sieht ihn in einer Pfarrerlaufbahn mit standesgemäßer Heirat. Hierfür hält sie sein väterliches Erbe zurück, das sie verwaltet. Doch Hölderlin hat schon damals andere Genealogien im Sinn. Zwar gilt er der Forschung durchaus als Mann der Frauen. Allerdings eher als Nebenstundenliebhaber. Nichts, so weiß auch Safranski zu berichten, führt in verbindliche Gefilde. Schon damals sieht Hölderlin seine innigsten Verbindungen eher in der Götterwelt des vorphilosophischen Altertums als auf dem schwäbischen Heiratsmarkt. Der Konflikt zwischen einer Mutter, die – wie Karl-Heinz Ott meint – alles nicht will, was Hölderlin will, bleibt allerdings prägend für Hölderlins Weltverhältnis.

Das älteste Systemprogramm

Im Tübinger Stift erlebt der Zögling schließlich seine intellektuelle Initiation. Er trifft dort auf einen gewissen Friedrich Hegel sowie auf den fünf Jahre jüngeren Friedrich Schelling – ein Wunderkind, das schon mit zehn Lateinisch und Griechisch lesen kann und allein deshalb Hölderlins Interesse weckt. Gemeinsam werden die drei Tübinger Lichtgestalten eine Mythologie des vernünftigen Zeitalters entwickeln, deren Skript erst 1913 bei einer Auktion auftaucht und dann unter dem Titel "Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus" Furore machen wird. "Die Poesie wird am Ende wieder, was sie am Anfang war – Lehrmeisterin der Menschheit", heißt es darin. Auch Hölderlins berühmte Verszeile "Was bleibet aber, stiften die Dichter", muss in diesem Kontext gelesen werden. Wie genau die neue Mythologie auszusehen hat, wird allerdings im "Systemprogramm" nicht ganz klar. Nur so viel wissen Hegel, Schelling und Hölderlin: Es soll wieder ein einigendes Band geben zwischen den Menschen, denn das hat sich in der bürgerlichen Welt gelockert. Ebenso die religiösen Verbindlichkeiten. Dichtung wird jetzt zum neuen Gottesdienst!

"Dem Genius der Kühnheit

Oft hör’ ich deine Wehre rauschen,

Du Genius der Kühnen! Und die Lust,

Den Wundern deines Heldenvolkes zu lauschen,

Sie stärkt mir oft die lebensmüde Brust;

Doch weilst du freundlicher um stille Laren,

Wo um die Majestät des Unsichtbaren

Ein edler Geist der Dichtung Schleier weht"

"Dem Genius der Kühnheit

Oft hör’ ich deine Wehre rauschen,

Du Genius der Kühnen! Und die Lust,

Den Wundern deines Heldenvolkes zu lauschen,

Sie stärkt mir oft die lebensmüde Brust;

Doch weilst du freundlicher um stille Laren,

Wo um die Majestät des Unsichtbaren

Ein edler Geist der Dichtung Schleier weht"

Die Romantiker suchen das Besondere

Am Tübinger Stift studieren die Freunde vor allem Kant, der die apriorische Spekulation über Gott, Freiheit und Unsterblichkeit für beendet erklärte und damit der Metaphysik ihre Geschäftsgrundlage entzog. An die Stelle Gottes als oberste Rechtfertigungsinstanz tritt bei Kant das Subjekt. Ihm zeigen sich die Dinge nicht wie sie an sich sein mögen, sondern wie sie sich darstellen – nach dem menschlichen Erkenntnisvermögen. Damit ist das Subjekt, in all seiner Beschränktheit, der neue Chef im Haus. Davon waren die jungen Wilden der zweiten Jahrhunderthälfte schwer beeindruckt. Auch die Literaten. Im boomenden Romangenre wurde seit Goethes Werther ein regelrechter Ich-Kult betrieben. Die Romantiker gingen noch einen Schritt weiter. Ihr Ansinnen war es, die Trennung zwischen Poesie und Leben möglichst ganz aufzuheben und auch das Alltägliche zu poetisieren beziehungsweise zu "romantisieren". Anders Hölderlin.

Seine Tübinger Hymnen sprechen eine andere Sprache. Ihr Ton ist elegisch, ihre Gegenstände sind abstrakt und vor allem: ohne Lebensbezüge. Goethe hatte Hölderlin davor gewarnt, zu sehr zu Pindarisiren. Trotz der für Hölderlin traumatischen Meisterschelte bleibt der hohe Ton aber sein Markenzeichen. Safranski macht damit deutlich: Hölderlin war kein Romantiker, obwohl auch die kräftig die Vergangenheit befragten. Doch auch ein Klassiker war er nicht. Denn für ihn war die antike Götterwelt, in die er sogar Jesus Christus eingemeindete, kein allegorischer Code. Sie war ihm Heimatersatz. Der Mensch war mit Kant aus seinem Weltzusammenhang gerissen worden und metaphysisch unbehaust. Die Rettung für Hölderlin lag nicht in der Stärkung des kritischen Ichs. Sondern in der pantheistisch verzauberten Vergangenheit, die er jetzt als neue Zukunft beschwor.

Dieses Ernstnehmen der religiösen Bedeutung der Antike wird Hölderlin zunehmend von den Zeitgenossen unterscheiden, für die die Antike nur ein Bildungserlebnis war. Für Hölderlin wurde sie zur Religion.

Schreibt Rüdiger Safranski. Er zitiert Hölderlin aus einem Brief an seinen Kommilitonen Christian Ludwig Neuffer, in dem er 1793 zum ersten Mal über seine Götterstunden sinniert:

"... wo ich aus dem Schosse der beseeligenden Natur, oder aus dem Platanenhaine am Ilissus zurückkehre, wo ich unter Schülern Platons hinlagerte, dem Fluge des Herrlichen nachsah, wie er die dunklen Fernen der Urwelt durchstreift, oder schwindelnd ihm folgte in die Tiefe der Tiefen, in die entlegensten Enden des Geisterlands, wo die Seele der Welt ihre Leben versendet in die tausend Pulse der Natur..."

Dieses Ernstnehmen der religiösen Bedeutung der Antike wird Hölderlin zunehmend von den Zeitgenossen unterscheiden, für die die Antike nur ein Bildungserlebnis war. Für Hölderlin wurde sie zur Religion.

Schreibt Rüdiger Safranski. Er zitiert Hölderlin aus einem Brief an seinen Kommilitonen Christian Ludwig Neuffer, in dem er 1793 zum ersten Mal über seine Götterstunden sinniert:

"... wo ich aus dem Schosse der beseeligenden Natur, oder aus dem Platanenhaine am Ilissus zurückkehre, wo ich unter Schülern Platons hinlagerte, dem Fluge des Herrlichen nachsah, wie er die dunklen Fernen der Urwelt durchstreift, oder schwindelnd ihm folgte in die Tiefe der Tiefen, in die entlegensten Enden des Geisterlands, wo die Seele der Welt ihre Leben versendet in die tausend Pulse der Natur..."

Hölderlin sucht das Allgemeine

Hölderlin geht es – anders als den Romantikern – nicht mehr um den Menschen, sondern um das Menschengeschlecht, wie er in einem Brief an seinen Bruder bekennt. Er möchte, heißt es darin, "ins Allgemeine wirken". Doch schon früh zeichnet sich ab, dass Hölderlin sich von der Philosophie bei diesem Projekt eher wenig erhofft. Er wendet sich ab. Sein Freund Neuffer warnt ihn davor, die abstrakten Ideen der Philosophie "ins Gewand der Dichtkunst zu hüllen". Doch es ist zu spät. Hölderlin wird sein ganzes Hoffen, Sehnen, Denken und Fühlen in den Dienst seiner Sprachkunst stellen.

"Göttliches Feuer auch treibet, bei Tag und bei Nacht,

Aufzubrechen. So komm! daß wir das Offene schauen,

Daß ein Eigenes wir suchen, so weit es auch ist."

Umso mehr, als seine revolutionären Hoffnungen von den Entwicklungen in Frankreich zunehmend enttäuscht werden. Von Hölderlin stammt der später von Schiller popularisierte Gedanke einer deutschen Kulturnation. In einem Brief erklärt Hölderlin:

"Je stiller ein Staat aufwächst, um so herrlicher wird er, wenn er zur Reife kommt. Deutschland ist still, bescheiden, es wird viel gedacht, viel gearbeitet, und große Bewegungen sind in den Herzen der Jugend ... Viel Bildung, und noch unendlich mehr! Bildsamer Stoff!"

"Göttliches Feuer auch treibet, bei Tag und bei Nacht,

Aufzubrechen. So komm! daß wir das Offene schauen,

Daß ein Eigenes wir suchen, so weit es auch ist."

Umso mehr, als seine revolutionären Hoffnungen von den Entwicklungen in Frankreich zunehmend enttäuscht werden. Von Hölderlin stammt der später von Schiller popularisierte Gedanke einer deutschen Kulturnation. In einem Brief erklärt Hölderlin:

"Je stiller ein Staat aufwächst, um so herrlicher wird er, wenn er zur Reife kommt. Deutschland ist still, bescheiden, es wird viel gedacht, viel gearbeitet, und große Bewegungen sind in den Herzen der Jugend ... Viel Bildung, und noch unendlich mehr! Bildsamer Stoff!"

Die Theokratie des Schönen

Nicht nur dieses Bekenntnis zum Vaterland wurde Hölderlin spätestens unter den Nazis zum Verhängnis. Auch wegen seines Gedichts "Tod fürs Vaterland", das Safranski sachlich als Kampflied für die Republik offenlegt – mit zahlreichen Anspielungen an die Marseillaise. 100.000 Wehrmachtsoldaten trugen den "Tod fürs Vaterland" trotzdem im Tornister zur Ostfront. Quer durchs zwanzigste Jahrhundert gab es dann noch zahllose Versuche, eine politische Essenz aus Hölderlins Elegien und Hymnen herauszulesen. Im Zweifel jeweils die, die gerade dem Zeitgeist diente.

Von den Irrgängen der Rezeption und von Hölderlins Nachleben handelt der schwungvolle Essay des Schriftstellers Karl-Heinz Ott. Er liest sich im Anschluss an Safranskis redliche Biografie wie ein Krimi der Ideengeschichte. Denn Hölderlins Vision einer "Heiligen Theokratie des Schönen", die über die Weltläufe erhaben ist, hatte Nachwirkungen. Vom George-Kreis bis in die philosophische Postmoderne. Karl-Heinz Ott merkt dazu an:

"In unterschiedlicher Weise leben solche Visionen auch im Denken von Nietzsche, Heidegger, Adorno und Derrida fort. Dass diese Visionen reichlich abstrakt bleiben, kann ihnen nur zum Vorteil gereichen, schließlich müsste alles Konkrete wieder auf Regeln hinauslaufen, die das alte Spiel von Gesetz und Bestrafung fortsetzen. Weder bei Nietzsche erfahren wir, wie ein dionysisches Leben tatsächlich aussieht, noch kann uns Heidegger im Einzelnen erklären, wie eine Welt aussieht, in der nicht mehr der Mensch spricht, sondern die "Sprache des Seyns". Auch Adorno weiß nicht genau zu sagen, wie man sich eine Gesellschaft vorzustellen hat, in der es keinerlei Hierarchie mehr gibt zwischen Einzelnem und Allgemeinem, wie er es in großer Kunst vorzufinden meint. Ebenso wenig weist Derrida einen gangbaren Weg in eine Welt, die vor Differenz birst und dennoch nicht zerfällt."

Vor allem an Heidegger zeigt Ott, in welche realpolitischen Abgründe ein Kokettieren mit Hölderlins Entrücktheitsemphase führen kann. Mit Hölderlin renne Heidegger gegen ein Denken an, das die Erde in eine technologische Hölle verwandelt habe. Zur Heimat könne sie erst wieder werden, wenn der Mensch sich nicht mehr zu einem Wesen überhöhe, das sich die Erde im biblischen Sinne unterwerfe.

"Er muss sich wieder ins Seyn hineinverwoben fühlen, in ein Seyn, das Heidegger im Anschluss an Hölderlin mit Y schreibt. Dieses Seyn besteht aus einem Geviert, in dem Götter und Menschen, Erde und Himmel schicksalhaft miteinander verfugt sind."

"In unterschiedlicher Weise leben solche Visionen auch im Denken von Nietzsche, Heidegger, Adorno und Derrida fort. Dass diese Visionen reichlich abstrakt bleiben, kann ihnen nur zum Vorteil gereichen, schließlich müsste alles Konkrete wieder auf Regeln hinauslaufen, die das alte Spiel von Gesetz und Bestrafung fortsetzen. Weder bei Nietzsche erfahren wir, wie ein dionysisches Leben tatsächlich aussieht, noch kann uns Heidegger im Einzelnen erklären, wie eine Welt aussieht, in der nicht mehr der Mensch spricht, sondern die "Sprache des Seyns". Auch Adorno weiß nicht genau zu sagen, wie man sich eine Gesellschaft vorzustellen hat, in der es keinerlei Hierarchie mehr gibt zwischen Einzelnem und Allgemeinem, wie er es in großer Kunst vorzufinden meint. Ebenso wenig weist Derrida einen gangbaren Weg in eine Welt, die vor Differenz birst und dennoch nicht zerfällt."

Vor allem an Heidegger zeigt Ott, in welche realpolitischen Abgründe ein Kokettieren mit Hölderlins Entrücktheitsemphase führen kann. Mit Hölderlin renne Heidegger gegen ein Denken an, das die Erde in eine technologische Hölle verwandelt habe. Zur Heimat könne sie erst wieder werden, wenn der Mensch sich nicht mehr zu einem Wesen überhöhe, das sich die Erde im biblischen Sinne unterwerfe.

"Er muss sich wieder ins Seyn hineinverwoben fühlen, in ein Seyn, das Heidegger im Anschluss an Hölderlin mit Y schreibt. Dieses Seyn besteht aus einem Geviert, in dem Götter und Menschen, Erde und Himmel schicksalhaft miteinander verfugt sind."

Heidegger entstellt Hölderlin

Dabei zielt Heidegger keineswegs auf einen philosophischen Universalismus. Die Rückkehr zum Unverstellten kann ihm zufolge ausschließlich von den Deutschen geleistet werden. Die Franzosen haben dafür zu wenig Tiefe, die Engländer zu viel Pragmatismus und die Juden scheiden aufgrund ihrer notorischen Heimatlosigkeit aus. Die nationalsozialistische Ideologie schien Heidegger ein paar Jahre lang die ideale Rampe ins Reich der Titanen. Als ihn Hitler enttäuscht, wechselt er über zu Hölderlin. Rüdiger Safranski vertritt die These von der politischen Entlastungsfunktion des Literarischen:

"Hölderlins empathische Rede vom Offenen hat Heidegger bezaubert, und sie hat ihm wirklich geholfen, dem Bann der nationalsozialistischen Ideologie zu entrinnen. Denn das "Volk", von dem Heidegger zwar weiterhin spricht, ist nun aber nicht mehr das "völkische", sondern das Volk Hölderlins."

Noch in den 50ern lässt sich Heidegger in einem Interview jenen erstaunlichen Satz entlocken: "Wer groß denkt, muss groß irren."

Mit Hölderlin haben auch nach dem Krieg viele gedacht – und geirrt. Galt er zunächst als raunender Mystagoge, fand in den sechziger Jahren allmähliche seine Häutung zum Marxisten statt. Vor allem Pierre Bertaux, der die These vom vorgetäuschten Wahnsinn populär gemacht hatte, sah in Hölderlin den verhinderten Jakobiner. Aber auch Heiner Müller, Wolf Biermann, Peter Weiss, F.C. Delius und viele andere linke Künstler aus BRD wie DDR beziehen sich politisch auf ihn.

"Für alle ist Hölderlin eine gebrochene Lichtgestalt, ein von der Gesellschaft Geschundener, einer von uns! In Hölderlin erblickt man sich selbst, in seinem Leiden an den Verhältnissen, in seiner Klage über die beschissenen Zustände. Nicht Hölderlin war krank, ganz im Gegenteil, die Gesellschaft war krank, sie hat ihn zerstört."

"Hölderlins empathische Rede vom Offenen hat Heidegger bezaubert, und sie hat ihm wirklich geholfen, dem Bann der nationalsozialistischen Ideologie zu entrinnen. Denn das "Volk", von dem Heidegger zwar weiterhin spricht, ist nun aber nicht mehr das "völkische", sondern das Volk Hölderlins."

Noch in den 50ern lässt sich Heidegger in einem Interview jenen erstaunlichen Satz entlocken: "Wer groß denkt, muss groß irren."

Mit Hölderlin haben auch nach dem Krieg viele gedacht – und geirrt. Galt er zunächst als raunender Mystagoge, fand in den sechziger Jahren allmähliche seine Häutung zum Marxisten statt. Vor allem Pierre Bertaux, der die These vom vorgetäuschten Wahnsinn populär gemacht hatte, sah in Hölderlin den verhinderten Jakobiner. Aber auch Heiner Müller, Wolf Biermann, Peter Weiss, F.C. Delius und viele andere linke Künstler aus BRD wie DDR beziehen sich politisch auf ihn.

"Für alle ist Hölderlin eine gebrochene Lichtgestalt, ein von der Gesellschaft Geschundener, einer von uns! In Hölderlin erblickt man sich selbst, in seinem Leiden an den Verhältnissen, in seiner Klage über die beschissenen Zustände. Nicht Hölderlin war krank, ganz im Gegenteil, die Gesellschaft war krank, sie hat ihn zerstört."

Interpretationsparanoia

In einem wunderbar schwungvollen Parcours nimmt Karl-Heinz Ott alle Fäden der jüngeren Geistesgeschichte auf, die irgendwie zu Hölderlin führen. Von Foucault, der den Wahnsinnigen zur politischen Widerstandsfigur stilisierte. Über den Ägyptologen Jan Assmann, der von der Gewaltförmigkeit der monotheistischen Religionen und der Toleranz des Polytheismus ausgeht. Bis hin zu dem Linguisten Roman Jakobson, der 1971 zusammen mit Grete Lübbe-Grothues eine halb paranoide Gedicht-Interpretation vorlegt. Die Tatsache, dass Hölderlin seine späten Gedichte mit Pseudonym ausgewiesen hat, – wahlweise mit Scardanelli – ist der Ausgangspunkt ihrer Überlegungen.

"Am Ende läuft alles auf die Behauptung hinaus, dass mit Scardanelli Molières Sganarelle gemeint ist, der Diener von Don Juan. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, präsentieren Jakobson und Lübbe-Grothues allerlei Statistiken und Tabellen, mit denen sie diverse Vokal- und Silben-Symmetrien, Diphthongverteilungen, Subjekt-Prädikat-Beziehungen, Nomina, Partizipien und Possessiva auswerten. Es ist viel von Syntax die Rede und von Segmenten, Strukturen, Proportionen, Objekten. Im Grunde versteht man wenig, hat aber das Gefühl, an einer Entzifferungsaktion teilzunehmen, die sich szientifisch gibt. Man entdeckt ein kompliziertes Netz aus Anspielungen und Interferenzen, wird aber den Gedanken nicht los, dass Hölderlin weder etwas mit Molière am Hut gehabt hat noch sonst etwas mit all dem, was dort behauptet wird."

"Am Ende läuft alles auf die Behauptung hinaus, dass mit Scardanelli Molières Sganarelle gemeint ist, der Diener von Don Juan. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, präsentieren Jakobson und Lübbe-Grothues allerlei Statistiken und Tabellen, mit denen sie diverse Vokal- und Silben-Symmetrien, Diphthongverteilungen, Subjekt-Prädikat-Beziehungen, Nomina, Partizipien und Possessiva auswerten. Es ist viel von Syntax die Rede und von Segmenten, Strukturen, Proportionen, Objekten. Im Grunde versteht man wenig, hat aber das Gefühl, an einer Entzifferungsaktion teilzunehmen, die sich szientifisch gibt. Man entdeckt ein kompliziertes Netz aus Anspielungen und Interferenzen, wird aber den Gedanken nicht los, dass Hölderlin weder etwas mit Molière am Hut gehabt hat noch sonst etwas mit all dem, was dort behauptet wird."

Geschichtsmythische Visionen

An Hölderlin haben sich mehr oder weniger alle interessanten Denker des zwanzigsten Jahrhunderts abgearbeitet. Doch wie steht es nun mit seiner Eignung als politischer Ideengeber? Karl-Heinz Ott gibt sich hier gelassen:

"Gestalten wie Empedokles und Hölderlin können im tiefsten Grund ihres Herzens froh sein, dass ihre Ideale sich niemals verwirklichen lassen. Würden sie verwirklicht, gäbe es keinen Platz mehr für ihren herzerwärmenden Glauben, dass sie sich nur nach Gutem verzehren und nach Schönem. Sie verlören alles, was sie ausmacht: ihr ganzes Sehnen, ihr ganzes Klagen, ihr ganzes Selbstbild."

Um was bleibt von dieser Dichtung, die seit mehr als 200 Jahren so viel Unruhe in den Gemütern gestiftet hat? Auch hierauf hat Karl-Heinz Ott eine so schlichte wie versöhnliche Antwort:

"Über Orests Wahnsinnsmonolog aus Goethes "Iphigenie" sagt Schiller, er durchströme uns mit einer höheren Art von Wollust. Mehr kann Dichtung nicht leisten, mehr kann man von ihr nicht verlangen. Vielleicht sollte man es auch bei Hölderlin dabei belassen. Gerade bei ihm. Vielleicht sollte man seine geschichtsmythischen Visionen als das nehmen, was sie für ihn selbst sind: poetische Antriebskraft."

Mit Safranskis neuer Hölderlin-Biografie und Otts Essay zur Geschichte seiner Denkfiguren ist uns ein bedeutender Dichter wieder etwas näher gerückt. Was beide Bücher nicht liefern, ist eine lustvolle Auseinandersetzung mit den Gedichten selbst: mit ihrer Sprachmusik, den Rhythmen, dem Spiel mit Versformen und Motivketten. Das kann man zwar durch Selbststudium ausgleichen. Dabei sollte man aber nicht vergessen: Hölderlin ist nicht nur uns fremd geworden. Er war schon den meisten seiner Zeitgenossen ein Rätsel. Safranski zitiert Hölderlin zwar, aber er hält sich fern von jeglicher Werkanalyse. Seine biografische Annäherung dient damit nicht unbedingt dem Verständnis des Werks. Vielmehr scheint es so: Das Werk dient der Intention des Biografen. Das ist bei aller Hölderlinbetrachtung und durchaus auch –verehrung der Wermutstropfen bei der Lektüre. Hier könnte ein drittes Buch zum bevorstehenden Hölderlin-Jubiläum, das im kommenden Jahr begangen wird, einiges gutmachen.

"Gestalten wie Empedokles und Hölderlin können im tiefsten Grund ihres Herzens froh sein, dass ihre Ideale sich niemals verwirklichen lassen. Würden sie verwirklicht, gäbe es keinen Platz mehr für ihren herzerwärmenden Glauben, dass sie sich nur nach Gutem verzehren und nach Schönem. Sie verlören alles, was sie ausmacht: ihr ganzes Sehnen, ihr ganzes Klagen, ihr ganzes Selbstbild."

Um was bleibt von dieser Dichtung, die seit mehr als 200 Jahren so viel Unruhe in den Gemütern gestiftet hat? Auch hierauf hat Karl-Heinz Ott eine so schlichte wie versöhnliche Antwort:

"Über Orests Wahnsinnsmonolog aus Goethes "Iphigenie" sagt Schiller, er durchströme uns mit einer höheren Art von Wollust. Mehr kann Dichtung nicht leisten, mehr kann man von ihr nicht verlangen. Vielleicht sollte man es auch bei Hölderlin dabei belassen. Gerade bei ihm. Vielleicht sollte man seine geschichtsmythischen Visionen als das nehmen, was sie für ihn selbst sind: poetische Antriebskraft."

Mit Safranskis neuer Hölderlin-Biografie und Otts Essay zur Geschichte seiner Denkfiguren ist uns ein bedeutender Dichter wieder etwas näher gerückt. Was beide Bücher nicht liefern, ist eine lustvolle Auseinandersetzung mit den Gedichten selbst: mit ihrer Sprachmusik, den Rhythmen, dem Spiel mit Versformen und Motivketten. Das kann man zwar durch Selbststudium ausgleichen. Dabei sollte man aber nicht vergessen: Hölderlin ist nicht nur uns fremd geworden. Er war schon den meisten seiner Zeitgenossen ein Rätsel. Safranski zitiert Hölderlin zwar, aber er hält sich fern von jeglicher Werkanalyse. Seine biografische Annäherung dient damit nicht unbedingt dem Verständnis des Werks. Vielmehr scheint es so: Das Werk dient der Intention des Biografen. Das ist bei aller Hölderlinbetrachtung und durchaus auch –verehrung der Wermutstropfen bei der Lektüre. Hier könnte ein drittes Buch zum bevorstehenden Hölderlin-Jubiläum, das im kommenden Jahr begangen wird, einiges gutmachen.

Rüdiger Safranski: "Hölderlin. Komm! ins Offene, Freund".

Hanser Verlag, München. 336 Seiten, 28 Euro.

Hanser Verlag, München. 336 Seiten, 28 Euro.