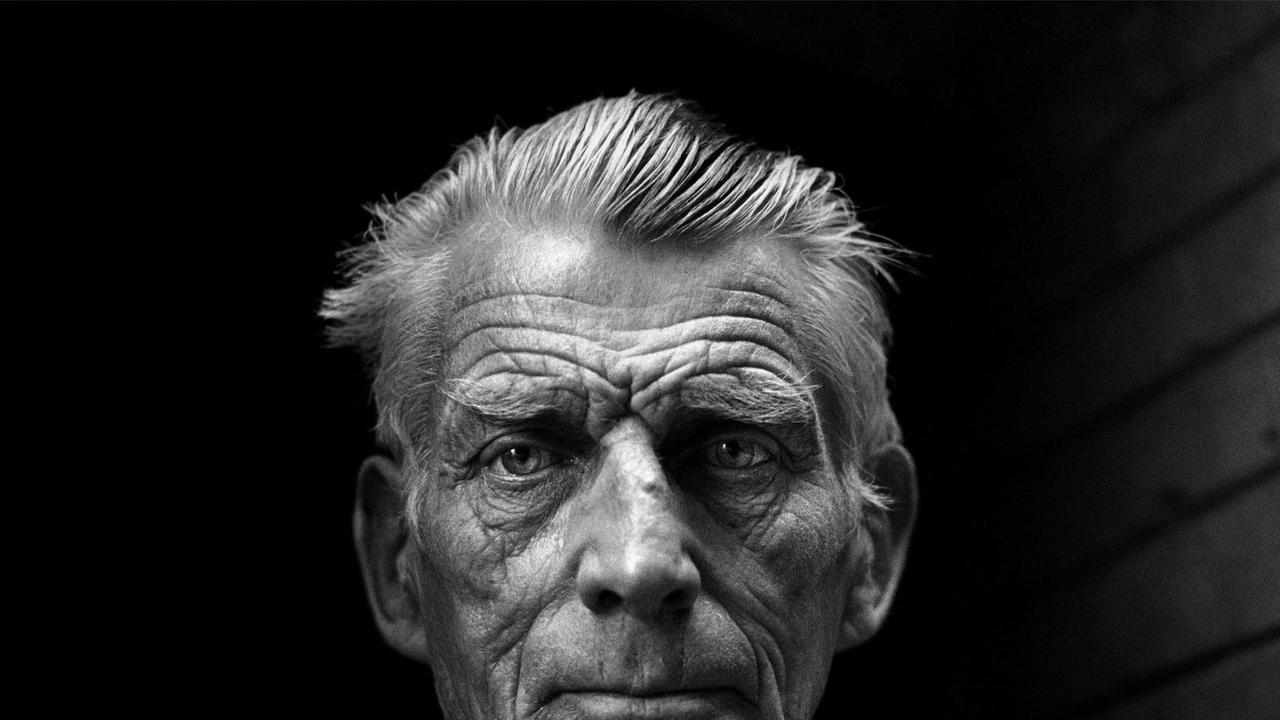

"Es ist geschafft" – mit diesem Stoßseufzer beginnt Chris Hirte die Vorbemerkung zu seiner brillanten Übersetzung des letzten der vier Bände von Samuel Becketts gesammelten Briefen. Es ist mit 1.000 Seiten der umfangreichste Band der Briefausgabe und umfasst die Jahre 1966 bis zu Becketts Tod im Jahr 1989. Auch dieses Mal sind die Herausgeber dem Diktum des Autors treu geblieben, nur solche Briefe zu veröffentlichen, die auf das schriftstellerische und theatralisch/filmische Werk Bezug nehmen. Nur drei Jahre vor seinem Tod hatte sich Beckett dazu entschlossen, der amerikanischen Schauspielerin und Publizistin Martha Fehsenfeld die Edition anzuvertrauen. In seinem Brief vom 18. März 1985 schreibt er seiner langjährigen Bekannten:

"Liebe Martha ... Ich habe Vertrauen zu Dir & weiß, ich kann mich darauf verlassen, daß Du meine Korrespondenz in dem mit Barney vereinbarten Sinn bearbeitest, d.h. ihre Reduktion auf lediglich solche Passagen, die für mein Schaffen von Belang sind. Das wird ein äußerst schwieriger Job, und mich erleichtert der Gedanke, ihn in so treuen und fähigen Händen wie den Deinen zu wissen."

Becketts gelebte Realität

Im Januar 1988 steigert er die Bemerkung "schwieriger Job" zu "unsäglicher Job" und sieht damit ziemlich genau voraus, welche enorme Arbeit auf die Herausgeber der Briefedition wartet. Allein für den vierten Band müssen 9.000 Briefe gesichtet werden. In seiner ausführlichen Einleitung beschreibt der Mitherausgeber Dan Gunn die Mühen, Becketts Korrespondenz bei den Hunderten von Empfängern und in Archiven ausfindig zu machen, seine oft unleserliche Handschrift zu entziffern, die auf Französisch und Deutsch verfassten Mitteilungen zu übersetzen und zu entscheiden, welche seiner Äußerungen überhaupt und in welchem Maße für sein "Schaffen von Belang" sind. Nur am Rande kann man also etwas über Becketts privates Leben erfahren. Umso mehr dokumentieren die Briefe seine unermüdliche Hingabe an sein schriftstellerisches Werk und dessen Umsetzung auf dem Theater oder im Film, und zwar bis zu den letzten Tagen seines Lebens, worauf Dan Gunn gleich zu Beginn seiner Einführung mit Nachdruck hinweist:

"Die Briefe verweisen auf Becketts gelebte Realität – nämlich auf die Überzeugung, dass sein Schaffen mit annähernder Sicherheit beendet ist – und zwar endgültig –, und damit auch sein Leben, das für ihn zunehmend mit seinem Werk zusammenfällt. Die Briefe leisten das ... oft klagend und humorvoll zugleich."

Im Jahre 1966, also zu Beginn seines 60. Lebensjahres, hat Beckett alle seine großen Werke bereits geschrieben, er hat sie gewissermaßen "hinter sich": die Romane Murphy, Watt, Malone stirbt und der Namenlose, die Theaterstücke Warten auf Godot, Endspiel, Glückliche Tage oder den ihn immer wieder von neuem beschäftigenden Einakter Krapps letztes Band. Die später entstandenen Theater- und Prosatexte wie Gesellschaft, Aufs Schlimmste zu, Nicht Ich, Hey Jo oder – sein allerletztes Werk – Stirrings Still umfassen manchmal nur noch wenige Seiten. In ihnen deutet sich ein allmähliches Verstummen an, auf das auch die kürzer werdenden Briefe immer wieder mit lakonischen Bemerkungen hinweisen. Neben der ständigen Arbeit an Übersetzungen seiner Prosa vom Französischen ins Englische oder umgekehrt nimmt ihn die Tätigkeit als Regisseur seiner Stücke in Beschlag.

‚Gesamtkunstwerk Beckett’

In der idealen Realisation seiner Werke auf der Bühne oder in der Übersetzung schafft er zwar eine Art ‚Gesamtkunstwerk Beckett’, muss aber in Kauf nehmen, aus der Kontinuität des Lebens in Paris durch ermüdende Reisen herausgerissen zu werden. Oft hält er sich für längere Zeit in Berlin auf, wo er am Schillertheater Krapps letztes Band mit Martin Held inszeniert oder etwa im Herbst 1969, dem Jahr, in dem er den Nobelpreis erhält, seine Endzeitphantasie Endspiel. Auch während des Fernseins von zuhause hält er durch Briefe Kontakt zu seinen Freunden, Briefe, die meist wie Tagesprotokolle wirken. Typisch für den Stil seiner Korrespondenz ist etwa ein Schreiben vom 26. August 67 an seine langjährige Freundin Barbara Bray in London. Er wohnt zu dieser Zeit in Berlin in einem Gästeatelier der Akademie der Künste im Hansaviertel, hat mit den Proben zum "Endspiel" begonnen und ärgert sich über die Schauspieler, insbesondere über Ernst Schröder:

"Schroeder war Donnerstag so schlecht & ‚probte’ so albern, daß ich Schluß machte und sagte, so habe das keinen Sinn. Das hat sie ein bißchen geschockt, aber keine Unfreundlichkeiten. (...) Schroeder meint es nicht böse (glaube ich), nur albernes Überreagieren und sein Kopf zu groß für seine Stiefel. (...) Ich gehe aus der Akademie, biege rechts ab (...) und bin in den Bellevue-Gärten. Wirklich wunderbarer Ort zum Gehen und Sitzen. Himmel heute morgen zum ersten Mal bedeckt. Abgesehen vom Theater keine Menschenseele. Lunch allein, Dinner allein, Spaziergänge allein, ins Bett vor 11, auf um 7. So eine Ruhe hatte ich seit Jahren nicht."

Nicht nur in diesem Auszug zeichnet Beckett von sich das Bild eines Menschen, der nur wenig Kontakt zu anderen hat. Dank der detaillierten und autorisierten Biographie von James Knowlson wissen wir, dass Beckett in jenen Tagen lebhaften Umgang hatte mit den Schauspielern und Freunden, die ihn in Berlin besuchten. Gern suchte er seine Stammkneipen auf und hatte sogar eine Art Affäre mit einer "ausgesprochen attraktiven" jungen Dame aus Tel Aviv. Hinweise auf solche privaten Erlebnisse wird man in den Briefen vergeblich suchen. Stattdessen geht es in ihnen immer wieder um Konkretisierungen seiner Regieanweisungen, um Lesarten seiner Prosa, die Suche nach dem "richtigen Wort", aber auch um sein nicht nachlassendes Interesse für junge zeitgenössische Literatur, politische Ereignisse, für Musik und vor allem für die bildende Kunst. So begibt er sich etwa zu Beginn der 70er-Jahre zwei Mal auf Urlaub nach Malta und entdeckt dort Caravaggios Gemälde "Die Enthauptung des Johannes des Täufers" in der Kathedrale von Valetta. "Teilweise", wie er schreibt, habe ihn das Bild zu dem Stück Nicht ich inspiriert. Das Bild muss ihn aber wegen seiner szenischen Dramaturgie sehr viel nachhaltiger beeindruckt haben. Denn noch vierzehn Jahre später, im März 1986, schreibt er darüber:

"Das Caravaggio-Gemälde in Valetta zeigt, außerhalb und jenseits der Bildmitte und in sicherer Entfernung davon, eine Gruppe von Zuschauern, die das Geschehen angespannt verfolgen. Vor dem Gemälde, aus einer anderen Außensicht, nehme ich den Horror wahr & auch dessen Wahrgenommenwerden. Diese Erfahrung hat beim Konzipieren des Vernehmers in Not I eine Rolle gespielt."

Becketts ästhetisches und reflexives Prinzip

Die Wirkung, die Caravaggios Gemälde auf Beckett ausübte, deutet darauf hin, dass er in diesem Bild den Kern seiner Poetologie gespiegelt sah: Nicht nur "der Horror" der Enthauptungsszene, also das dramatische Geschehen, wird wahrgenommen, sondern auch die Blicke jener, die es beobachten, sowie desjenigen, der gleichzeitig auf beides achtet. Die konsequente Anwendung dieses ästhetischen und reflexiven Prinzips erklärt die Genauigkeit und die von Desillusionierungen getragene Selbstwahrnehmung der Protagonisten in seinen Texten. Sie betrifft auch durchgängig den Charakter seiner späten Korrespondenz. In keinem der Briefe wird man ein Wort zu viel finden, nirgends gibt es Geschwätzigkeit. Selbst wenn er sich an langjährige Freunde wendet, ist er stets hilfsbereit, höflich und respektvoll. Aber in den letzten Jahren werden seine oft humorvollen Bemerkungen immer wieder begleitet von der Klage über schwindende Kräfte und die eigene Endlichkeit. In seinem letzten Lebensjahr wohnt er in einem Altenheim in Paris und notiert nur noch wenige Sätze auf Korrespondenzkarten, so wie am 4. Februar 1989 an den durch seine Theateraufführungen im Gefängnis San Quentin berühmt gewordenen Regisseur Rick Cluchey:

"Verzeih die leere Karte, leer wie ich. Noch immer hier bei den alten Knackern, nicht gebessert, nicht verschlechtert, Ende nicht in Sicht. Was kann ein alter Knacker mehr verlangen? Versuche mit halbem Hirn, Stirrings Still zu übersetzen. Schwund bei jeder Zuckung."

Im Aufgreifen eines der zentralen Motive aus Becketts letzter Prosa "Stirrings Still" haben die vier Herausgeber dem letzten Briefband den Titel "Was bleibt, wenn die Schreie enden?" gegeben. Becketts Korrespondenz gibt darauf keine Antwort, aber für jeden, der sich mit diesem unvergleichlichen Autor befasst, eine Fülle von Anregungen, sich erneut mit ihm zu beschäftigen. Der Sorgfalt und Übersichtlichkeit, mit der die Herausgeber Becketts Korrespondenz behandelt haben, zeigt ihre Liebe und Ehrfurcht vor diesem Autor und macht ihre Lektüre doppelt kostbar.

Samuel Beckett: "Was bleibt, wenn die Schreie enden? Briefe 1966-1989"

Hrsg. u.a. von George Craig.

In der Übersetzung aus dem Englischen von Chris Hirte

Suhrkamp Verlag, Berlin. 1008 Seiten, 36 Euro.

Hrsg. u.a. von George Craig.

In der Übersetzung aus dem Englischen von Chris Hirte

Suhrkamp Verlag, Berlin. 1008 Seiten, 36 Euro.