Es braucht nur wenige Takte und Textzeilen und schon wird klar, da haben sich zwei veritable Kindsköpfe getroffen und sich zum gemeinsamen Quatschmachen verabredet. Péter Esterházy, der vor ein paar Jahren den Salzburger Festspielen in einer herausfordernd wirren, aber kunstsinnigen Eröffnungsrede die Leviten las, mischt im "Oratorium balbulum" Heiliges mit Profanem, verknüpft tiefsinnige Gedanken mit argen Kalauern. Dem kürzlich verstorbenen Dichter wurde der Abend gewidmet. Inspiriert von Notker Balbulus, einem stotternden Mönch-Propheten aus dem St. Gallen des 9. Jahrhunderts, stellt Esterházy Fragen nach Zeit und Ewigkeit, Identität und Sinn. Die locker gefügte Rahmenhandlung besteht aus der Reflexion einer Passagierin, die in einem Flugzeug sitzt und sich nicht recht zwischen Apfel- und Tomatensaft entscheiden kann – während die Maschine Kurs auf das World Trade Center nimmt.

Brillanter Tonsatz

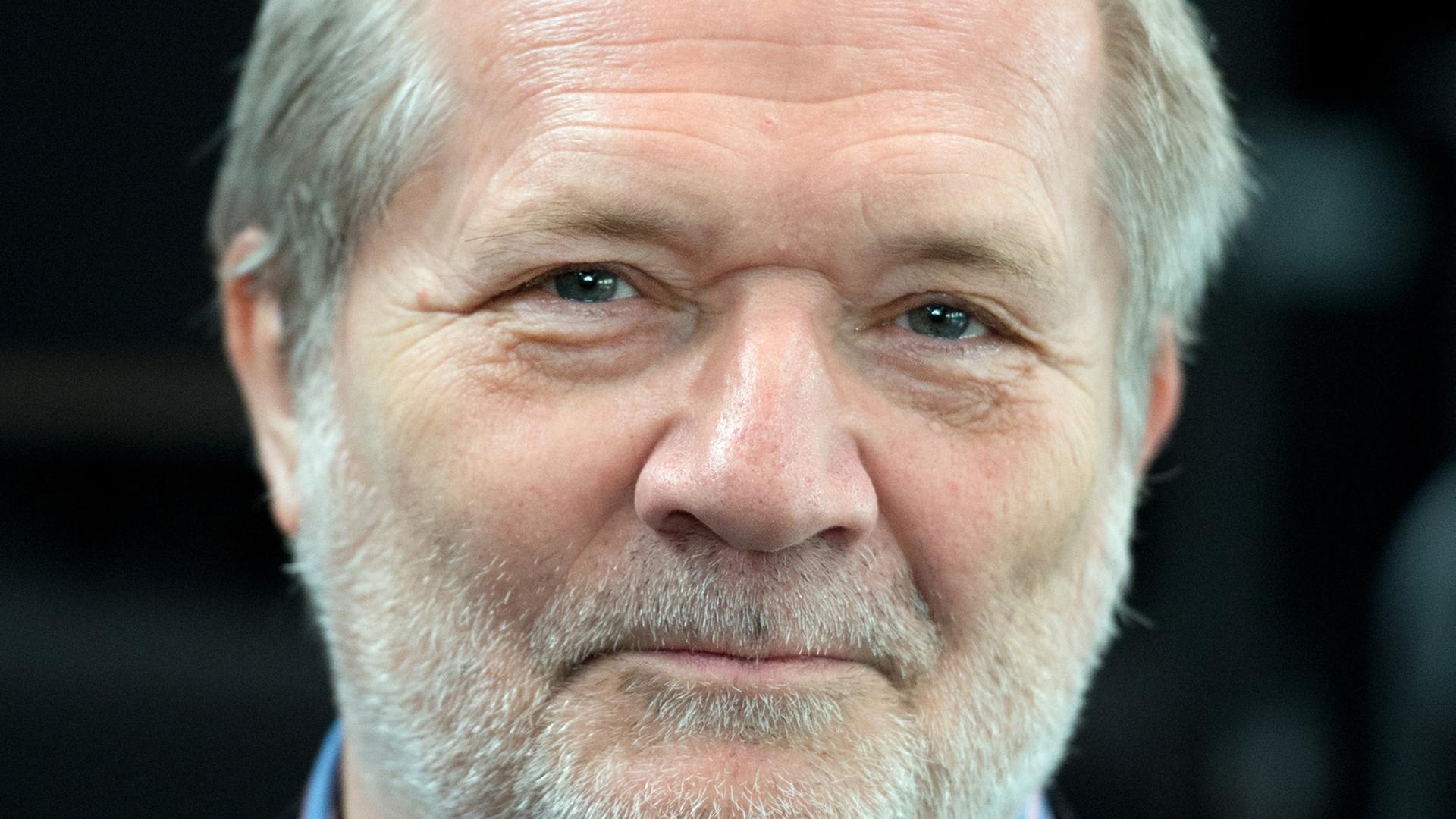

Topi Lehtipuu gibt den stammelnden, stotternden Propheten mit adäquat zitterndem Timbre, Iris Vermillion singt und performt einen Engel, der mental ziemlich instabil wirkt, zeitweise Österreichisch spricht und sich, nach eigenem Bekunden, einst mit Friedrich Nietzsche betrank – und sich davon bis heute nicht erholt hat. Peter Simonischek agiert als Erzähler, er kaspert sich gebrochen pathetisch durch die knapp einstündige Aufführung. Das Ganze entwickelt einen starken Sog, was auch an Peter Eötvös' brillantem Tonsatz liegt. Eötvös greift tief in die musikalische Tradition, er suchte und fand diverse "Halleluja"-Vertonungen, zitiert oder amalgamiert sie. Der prägnante Chor des Ungarischen Rundfunks jubelt sich durch Fragmente und Überschreibungen von Monteverdi, Mussorgsky, Händel, Bach und Gospel bis hin zu den Beatles. Am stärksten wirkt die Verkettung eines Frauenchors von Mozart mit einem Männerchor Bruckners.

Diverse Späße, viele ernste Aussagen

Immer wieder denken Eötvös und Esterházy darüber nach, was sie gerade tun, zeigen auf leichtfüßige Weise, was es heißt, solch ein weltlich-satirisches Oratorium zu komponieren. Auch die von Daniel Harding solide geleiteten Wiener Philharmoniker bekommen ihr Fett wett. So werden zum Beispiel Lottozahlen deklamiert mit dem Hinweis, wenn jemand sie erfolgreich benutze, so müsse er das Orchester am Gewinn beteiligen. Der Kontrast zu den diversen Späßen sind etliche ernste, politische Aussagen und Gedanken ("Wir brauchen Grenzen. Wir ziehen überall Zäune, wir umzäunen sogar die Zäune").

Peter Eötvös schreibt eine Musik von gepflegter Heterogenität, die rhythmische und dynamische Großverläufe sanft strukturieren. Das Oratorium funktioniert zwar als reines Konzertstück, doch könnte man sich eine Inszenierung durch jemanden wie den Filmkünstler William Kentridge gut vorstellen. Kein bloßes Bebildern, sondern eine starke eigenständige visuelle Ebene würde dem Werk durchaus gut tun.