Bundesregierung / Aktuelle Berichte und Hintergründe

Friedrich Merz ist der zehnte deutsche Bundeskanzler und führt eine Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD.

Friedrich Merz ist der zehnte deutsche Bundeskanzler und führt eine Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD.

Auch ohne Ampel sind die Umfragewerte der aktuellen Regierung im Keller. Die Stimmung in der Bevölkerung ist es auch, während die AfD sich über ihre Beliebtheitswerte freut. Trotzdem war 2025 nicht alles schlecht. Eine Bilanz.

Wer zumutbare Arbeit wiederholt verweigert, muss laut CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann mit der Streichung von Leistungen rechnen. Er beruft sich auf ein Verfassungsgerichtsurteil von 2019. Derzeit erhalten 5,5 Millionen Menschen Bürgergeld.

Deutschland hat jetzt eine spezialisierte Polizeieinheit zur Abwehr von Drohnen. Doch die ist längst nicht für alle Vorfälle mit Drohnen zuständig. Wechselnde Zuständigkeiten von Polizei und Bundeswehr erschweren die Drohnenabwehr.

Die USA verhandeln in Berlin mit dem Ukrainer Selenskyj, aber ohne die Russen. Wo zieht die Ukraine rote Linien, und ist Berlin nur Bühne? Und: Die deutschen Handball-Frauen sind Vize-Weltmeisterinnen. Das könnte dem Sport mehr Sichtbarkeit bringen.

In Berlin wird über einen Frieden in der Ukraine verhandelt. So ernsthaft wie derzeit seien die Beratungen noch nie geführt worden, so Bundesaußenminister Johann Wadephul. Er betonte, die Europäer spielten bei den Bemühungen eine entscheidende Rolle.

Es wird weiter um einen Friedensplan für die Ukraine gerungen. In Berlin trafen sich am Sonntag Präsident Wolodymyr Selenskyj und eine US-Delegation mit Steve Witkoff. Die Gespräche sollen mit weiteren EU-Staats- und Regierungschefs fortgesetzt werden.

Die Politik muss die Wirtschaft dazu verpflichten, sich systematisch neue Lieferketten zu suchen. Europa braucht Unabhängigkeit von China - nicht nur in Sachen Seltene Erden. Es geht auch um andere Güter des täglichen Bedarfs.

Gesundheitsministerin Warken (CDU) hat mit den Ländern Szenarien für eine Pflegereform vorgelegt. Das Papier steht in der Kritik. Laut Ministerin soll die Reform Anfang 2027 in Kraft treten. Bis dahin bleibt noch viel zu tun.

Die Lage der deutschen Wirtschaft ist finster, sagt Clemens Fuest vom ifo-Institut. Private Investitionen und Produktion sinken. Geld für Infrastruktur und Verteidigung fließt langsam, viel geht in den Schuldenabbau. Doch Reformen werden nicht angegangen.

Die Regierung meint: Schnelles Bauen für funktionierende Infrastruktur geht nicht mit deutschem Umweltschutz. Sie will die Standards senken. Wo liegen die Probleme? Und: Die Regierung in Bulgarien tritt zurück - warum die Menschen trotzdem weiter wütend sind.

Die Politik will die Pendlerpauschale ab 2026 deutlich erhöhen. Doch Kritiker warnen vor Ungerechtigkeiten, klimapolitischen Rückschritten und Milliardenlöchern. Was steckt hinter der Reform – und ist die Pendlerpauschale noch zeitgemäß?

Bisher hat die Bundesregierung selbst das Geschaffte immer wieder zerredet, sagt die Politologin Sabine Kropp. Der Kommunikations- und Verhandlungsstil, in dem man sich wechselseitig Autorität abgräbt, schadet dem Bild in der Öffentlichkeit.

Die Krankenkassen haben laut ihrem Spitzenverband ein Ausgabenproblem. Das liegt an vielen Arztbesuchen und Krankenhausbetten, sagt der Vorsitzende Oliver Blatt. Nur eine Strukturreform könne das Problem lösen, das geplante Sparpaket reicht nicht.

Die Reise nach China war ein Balanceakt für Außenminister Wadephul. Wie mit der Supermacht umgehen, die ihre wirtschaftliche Stärke als Druckmittel einsetzt? Und: Der ukrainische Präsident ist zu Wahlen bereit, mitten im Krieg. Was steckt dahinter?

Zwar betonte Kanzler Friedrich Merz bei seinem Besuch in Israel die besondere Partnerschaft zwischen beiden Ländern. Das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza habe Deutschland jedoch in ein Dilemma geführt. Auch andere Differenzen wurden deutlich.

Die Bundesregierung plant eine Reform der privaten Altersvorsorge: einfacher, flexibler, mit staatlicher Förderung je nach Risiko und Einkommen. Zusätzlich soll eine Frühstart-Rente für Kinder und Jugendliche eingeführt werden.

Mit dem Ausgang der Abstimmung über das Rentenpaket ist Alexander Hoffmann, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, zufrieden. Er geht aber davon aus, dass solche Vorgänge angesichts der knappen Mehrheit in der Koalition jetzt öfter ins Haus stehen.

Bei der Abstimmung zum Rentenpaket steht für die Bundesregierung viel auf dem Spiel. Bundeskanzler Merz gibt sich zuversichtlich – doch falls es zu viele Abweichler geben sollte, wird einer seiner Gefolgsleute wohl nicht mehr zu halten sein.

Es gibt auch andere Branchen in Deutschland, die eine Krise durchmachen, sagt die Ökonomin Dominika Langenmayr – mit welchen Recht wird nur die Gastronomie entlastet, fragt sie. Im Übrigen sei auch nicht die gesamte Branche in der Krise.

Ob das Rentenpaket der Bundesregierung am 5. Dezember im Bundestag eine Mehrheit bekommt, ist weiter unsicher. Bei der Probeabstimmung der CDU/CSU-Fraktion gab es mehrere Nein-Stimmen. Die Unions-Spitze hat den Abweichlern nun ein Ultimatum gestellt.

Der Drogenbeauftragte Hendrik Streeck warnt vor synthetischen Drogen. Immer gefährlichere Opiode kommen auf den Markt. Die können schnell tödlich sein. Nun soll ein Pilotprojekt des Gesundheitsministeriums frühzeitig vor der Gefahr warnen.

Die schwarz-rote Koalition will das geplante Rentenpaket trotz Kritik dem Parlament vorlegen. Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke geht davon aus, dass auch die Junge Gruppe der Union zustimmen wird, um die Koalition nicht platzen zu lassen.

In Berlin haben die Spitzen von Union und SPD ihre Beratungen im Koalitionsausschuss abgeschlossen. In den Gesprächen ging es auch um das umstrittene Rentenpaket. Ergebnisse sollen heute in einer Pressekonferenz präsentiert werden.

Das drängendste Thema im Koalitionsausschuss an diesem Donnerstag wird das Rentenpaket sein. Für die Ökonomin Veronika Grimm geht die Reform in die falsche Richtung. Die Ausgaben seien zu hoch. Sie würde eher am Renteneintrittsalter schrauben.

Konzentrationsstörungen, Schlafprobleme, Cybergrooming: Die EU will ein Social-Media-Verbot für Kinder. Ist das Schutz oder der Entzug digitaler Teilhabe? Und: Die Generaldebatte im Bundestag - Koalition unter Dauerfeuer.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer überträgt seine umstrittenen Verlagsanteile an einen Treuhänder. Der Hauptvorwurf an ihm aber bleibt: die Vermischung wirtschaftlicher Interessen mit seinem politischen Amt. Die Debatte um seine Person geht weiter.

Etwa 1.800 frühere Ortskräfte aus Afghanistan warten in Pakistan auf ihre Einreise nach Deutschland. Deutschland trage Verantwortung für sie, sagt Marcel Emmerich. Der Bundesinnenminister drücke sich vor der Rechtsverbindlichkeit. Die Zeit dränge.

Strukturreformen müssen jetzt fixiert werden, sonst wird der Haushalt 2027 ein Problem, fordert CDU-Politiker Christian Haase. Das betreffe auch die Rentenreform. Leider habe schon die Große Koalition es versäumt, das Thema anzugehen.

Das Sondervermögen reicht nicht einmal für die Verkehrswende, so das Ergebnis einer Studie des Think Tank Agora Verkehrswende und des „Dezernat Zukunft“. Allein beim ÖPNV bestehe eine große Finanzierungslücke - neue Wege zur Finanzierung sind gefragt.

Deutschland rüstet auf und wappnet sich gegen mögliche Angriffe. Wer müsste im Kriegsfall an die Front? Wie ändert sich das politische System im Verteidigungsfall? Und wann beginnt und wann endet dieser?

Eigentlich wollte Friedrich Merz alles anders machen als die Ampel – doch es gibt ständig Streit. Das liegt an der polarisierten Debattenkultur, sagt Politologe Johannes Steup. Aber auch daran, dass der Kanzler immer ein Außenseiter geblieben sei.

Ein Treuhänder übernimmt vorübergehend Anteile des Kulturstaatsministers von der Weimar Media Group. Mit der Trennung will Wolfram Weimer den Anschein möglicher Interessenkonflikte vermeiden. Seine Frau behält jedoch die andere Hälfte des Verlags.

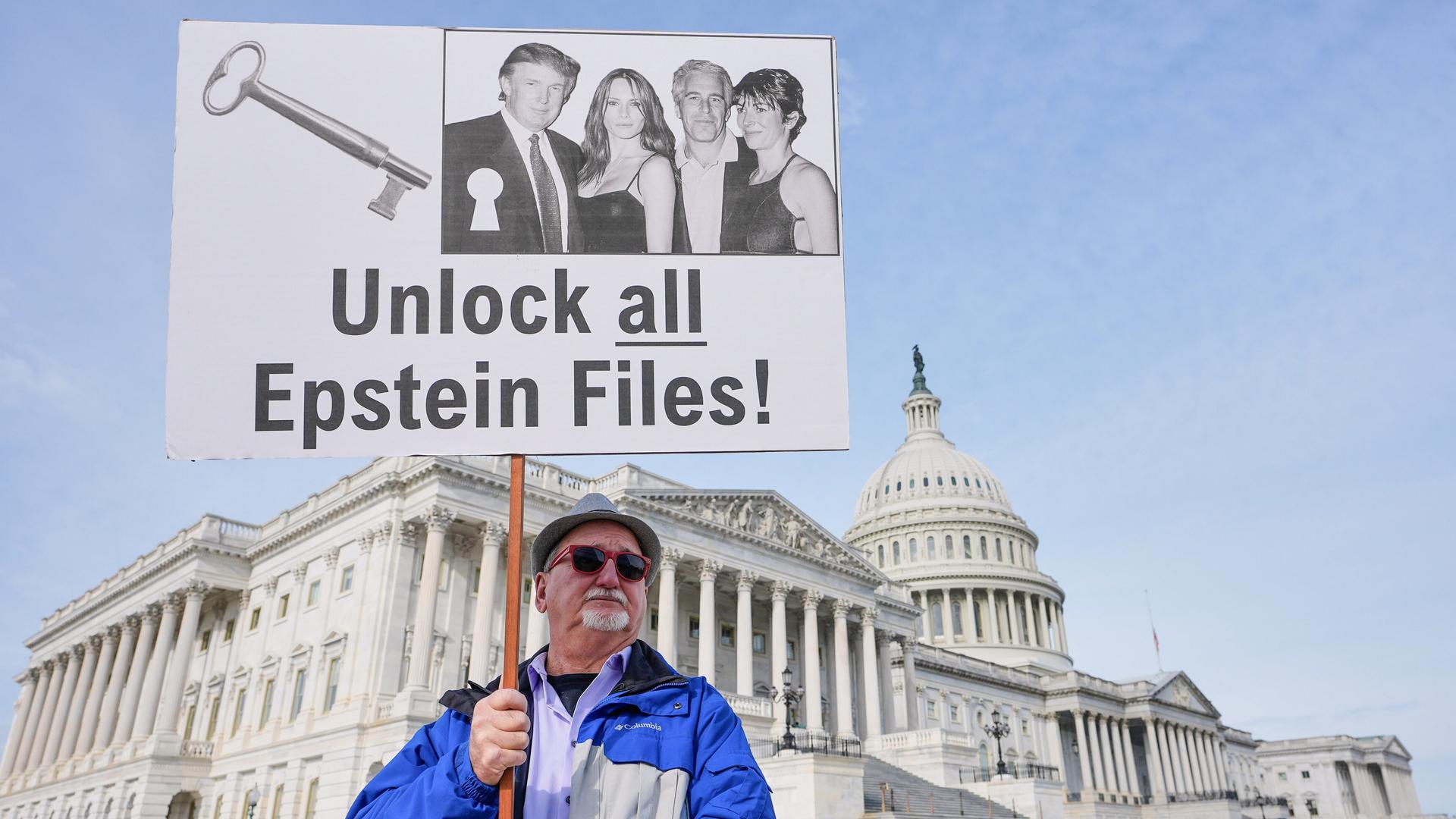

Skandale konnten US-Präsident Trump bisher wenig anhaben. Im Fall Epstein könnte sich das ändern - und zwar egal, ob die Akten veröffentlicht werden. Und: Politik gegen Geld – was ist dran an den Vorwürfen gegen Kulturstaatsminister Weimer?

Bei der Abwehr von Drohnen soll künftig auch die Bundeswehr helfen dürfen. Sicherheitsexpertin Ulrike Franke begrüßt diese Initiative der Regierung, sieht aber weiterhin zuerst die Polizei am Zug. Sie müsse jedoch technisch besser ausgestattet werden.

Die Bundeswehr soll mehr Befugnisse bei der Abwehr von Drohnen in Deutschland bekommen. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Kabinett beschließen soll. Im absoluten Ausnahmefall sollen Drohnen auch abgeschossen werden.

Profitiert Kulturstaatsminister Weimer von der Vermittlung exklusiver Kontakte zur Spitzenpolitik? Ein von seinem Unternehmen ausgerichtetes Netzwerktreffen soll sie gegen Geld anbieten. Bayern prüft bereits, ob das Land den Gipfel weiterhin fördert.

Ann Catherine Meyer hält bei Thyssenkrupp am Standort Gelsenkirchen die Maschinen instand. Als Betriebsrätin und bei der IG Metall kämpft sie gegen Stellenabbau und Rechtsextremismus. Ihr Label „einzige Frau“ in der Männerdomäne Stahl missfällt ihr.

Der aktuelle Rentenstreit zwischen der Jungen Union und Bundeskanzler Merz ist unnötig und sachlich unbegründet. Harte Kontroversen gab es bei dem Thema schon immer. Geisterfahrten, die sogar eine Regierung sprengen könnten, aber noch nicht.

Der Widerstand der Jungen Union gegen das Rentenpaket zeigt einmal mehr: Friedrich Merz schafft es nicht, politische Mehrheiten zu organisieren. Der Politikwissenschaftler Korte sieht dabei persönliche Fehler – und einen längerfristigen Trend.

Im Rentenstreit hat Bundeskanzler Merz der Jungen Union nach massiver Kritik Entgegenkommen signalisiert. Es könnte eine Zusatzvereinbarung geben, um die Mehrheit im Bundestag nicht zu gefährden. Die SPD beharrt auf der bisherigen Einigung.

Die UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém geht in die zweite Woche. Am Rande der COP30 besuchte Umweltminister Schneider (SPD) Projekte im Regenwald, die von Deutschland unterstützt werden. Dabei ist Klimaanpassung ein wichtiges Thema.

Wer zum Wehrdienst eingezogen wird, könnte womöglich in Zukunft per Los entschieden werden. Doch Experten bezweifelt, dass das mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Auch die Mehrheit der Menschen in Deutschland lehnt das Vorhaben ab.

Trump sei „über die Mädchen informiert gewesen“, schreibt Epstein in Mails. Einige Republikaner haben eine Abstimmung zur Veröffentlichung aller Dokumente erzwungen - mit welchen Folgen? Und: die Bundesregierung senkt Industriestrompreis und Flugsteuer.

In der Haushaltsbereinigungssitzung standen die Etats aller Ministerien auf dem Prüfstand. Ergebnis: Die Neuverschuldung steigt. Kritiker nennen die Pläne einen "Verschiebebahnhof", der Probleme in die Zukunft verschiebe und Wachstumschancen vergebe.

Freiwilligkeit und umfassende Musterung – das sind die Grundpfeiler des erzielten Wehrdienst-Kompromisses der Regierungsparteien. Um junge Leute zum Wehrdienst zu animieren, soll es zudem zusätzliche Anreize geben, etwa einen Führerschein-Zuschuss.

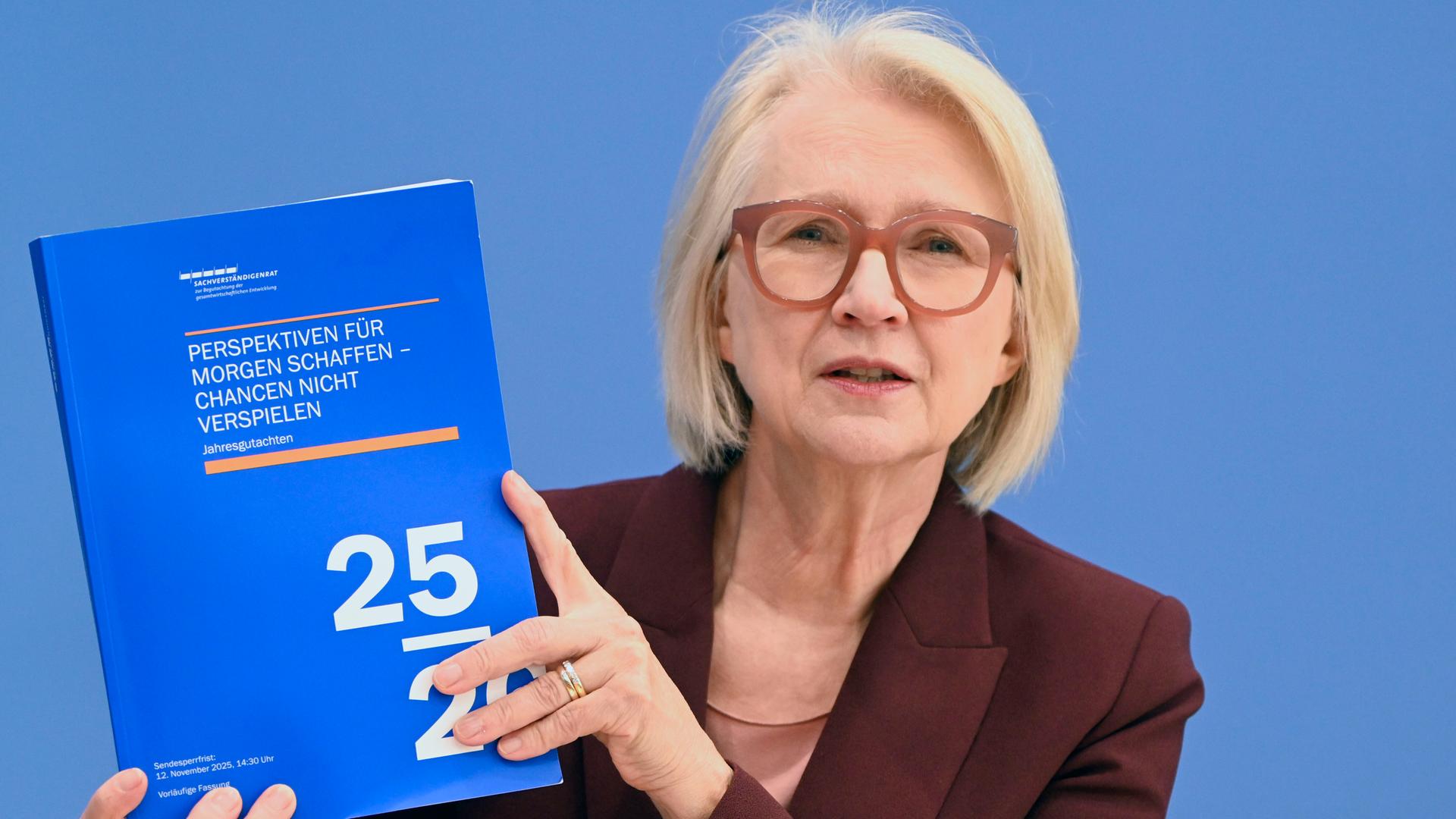

Für 2026 erwartet der Sachverständigenrat Wirtschaft ein Wachstum von 0,9 Prozent. Das reiche aber nicht, sagt die Vorsitzende Monika Schnitzer und mahnt: Geld, das die Bundesregierung jetzt ausgibt, dürfe nur in wachstumsfördernde Investitionen fließen.

Babysitter, Kellnerin oder Zeitungszusteller – Millionen Deutsche arbeiten in einem Minijob. Ein “Systemfehler” heißt es aus der Union. Aber eine Abschaffung könnte für neue Probleme sorgen. Und: Der Kampf um die ukrainische Stadt Pokrowsk.

Schon die Ampel stritt um das Gebäudeenergiegesetz. Auch bei Schwarz-Rot sorgt es für Streit. Analog zum Koalitionsvertrag will Markus Söder (CSU) es abschaffen. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) will es ändern, aber es im Grundsatz beibehalten.

Mit der Änderung des Regionalisierungsgesetz ist die Finanzierung des Deutschlandtickets bis Ende 2030 gesichert. Diese sieht vor, dass Bund und Länder jeweils 1,5 Milliarden Euro zum Ticket beisteuern. Ab 2026 kostet es 63 Euro im Monat.

Erst die Trump-Wahl, dann das Ampel-Aus: Am 6. November 2024 scheitert die Koalition aus SPD, FDP und Grünen. Scholz und Lindner rechnen öffentlich miteinander ab. Jetzt regiert Schwarz-Rot mit Merz an der Spitze - doch rund läuft es auch nicht.

Pflegefachpersonen sollen künftig auch Aufgaben erledigen dürfen, die bisher Ärzten vorbehalten waren. Zudem sollen sie weniger dokumentieren müssen. Durch den Bürokratieabbau soll die Pflegeversicherung bis zu 328 Millionen pro Jahr sparen können.

Fraunhofer-Forscher Alexander Sauer hält es für sinnvoll, die Stahlindustrie in Deutschland zu erhalten, auch mit Subventionen. Er rät dazu, bei der grünen Transformation in Etappen vorzugehen: erst auf Erdgas und dann auf Wasserstoff umzustellen.

Nach der Stadtbild-Debatte führen Politiker eine Abschiebe-Debatte. Aus der Union kommt Kritik an Außenminister Wadephul, weil er anzweifelt, ob eine Rückkehr nach Syrien sicher sei. Bei Syrern in Deutschland hingegen wachsen Sorgen und Frust.

Abschiebungen nach Syrien? Für Bundeskanzler Merz ist das kein Problem. Außenminister Wadephul sieht das anders. In der Debatte geht es unter anderem um Straftäter und Menschen ohne Duldungsstatus aus Syrien.

Oberbürgermeister aus ganz Deutschland warnen: Die Städte sind finanziell am Limit, Kommunen chronisch unterfinanziert. Um dieses strukturelle Problem zu lösen, braucht es eine Neuordnung der finanziellen Verteilung zwischen Bund und Ländern.

Die Industrie klagt über steigende Kosten durch den Emissionshandel. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) weist die Kritik als zu pauschal zurück. Man könne darüber reden, den Handel mit Zertifikaten in der EU länger als geplant zu ermöglichen.

Seit Sommer entscheidet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wieder über Asylanträge von Syrern. Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) hält das Vorgehen für absolut richtig. Zunächst würden die Anträge von Straftätern und Gefährdern geprüft.

Die neue CDU-Gruppe “Compass Mitte” fordert eine klare Abgrenzung zur AfD. Die bisherigen Aussagen von Friedrich Merz reichen ihnen nicht. Das ist nicht der einzige Gegenwind, den der Kanzler aus den eigenen Reihen zu spüren bekommt.

Wolfram Weimer ist Medienbeauftragter der Bundesregierung, zugleich hält er weiterhin Anteile an einem Medienunternehmen. Diese Doppelrolle kritisiert LobbyControl. Der Verein fordert Änderungen im Gesetz. Weimer selbst sieht keinen Handlungsbedarf.

Dem Rentensystem droht eine Schieflage. Junge Abgeordnete der Union drängen deshalb auf eine Korrektur. Sie befürchten, dass die Pläne der Regierung die nächsten Generationen überfordern könnten. Wie wäre die Altersversorgung gerecht finanziert?

Mit mehr Steuereinnahmen von nur 33,6 Milliarden Euro bis einschließlich 2029 rechnet der Arbeitskreis Steuerschätzung. Vor allem zugunsten von Ländern und Kommunen. Finanzminister Klingbeil (SPD) sieht daher keine Spielräume für den Bundeshaushalt.

Vor dem Bürgerkrieg im Sudan sind laut UN 12 Millionen Menschen auf der Flucht. Staatsministerin Serap Güler (CDU) wirbt angesichts des Wegfalls von US-Geldern für mehr humanitäre Hilfe, um Hunger zu bekämpfen und sexualisierte Gewalt zu stoppen.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung in Berlin erarbeitet derzeit die Herbstprognose. Experten gehen von Steuermehreinnahmen aus. Doch gespart werden muss trotzdem - und vor allem für Kommunen bleibt die Finanzlage angespannt.

Verteidigungsminister Boris Pistorius ist in Kanada, um die bilateralen Verteidigungsbeziehungen zu intensivieren. Im Mittelpunkt steht die mögliche Lieferung deutscher U-Boote, wobei das Modell im Wettbewerb mit einem südkoreanischen Angebot steht.

Wie umgehen mit der AfD: Darüber spricht die CDU-Führung auf einer Klausurtagung in Berlin. Anlass sind die Landtagswahlkämpfe im kommenden Jahr in fünf Bundesländern. Einige ostdeutsche CDU-Politiker fordern eine Aufweichung der "Brandmauer".

Frank Trentmann sieht Deutschland wie viele andere in der Krise. Doch der Historiker hält das für nichts Besonderes. Er rät: Um die Herausforderung zu bewältigen, müsse man diese erstens als lösbar ansehen und zweitens ein Ziel haben.

Etwa jeder dritte Euro des Bruttoinlandprodukts wurde in Deutschland 2024 für Soziales eingesetzt – von Rente über Pflege bis Grundsicherung. Was heißt Art. 20 GG, dass die Republik ein "sozialer Bundesstaat“ ist, heute, was soll es künftig heißen?

Das Bundeskabinett hat dem Sparplan für die Kliniken zugestimmt. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) kündigte an, dass so der durchschnittliche Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung auf dem heutigen Niveau gehalten werden könne.

Der überraschende Koalitionskrach um das neue Wehrdienstmodell schlägt hohe Wellen. Ein solches Gesetz könne man "nicht einfach mal so eben" beschließen, sagt Ralf Stegner (SPD). Wichtig sei jetzt, zu einer guten Lösung in der Sache zu kommen.

Das Bürgergeld wird zur neuen Grundsicherung. Darauf haben sich die Spitzen von Schwarz-Rot geeinigt. Die Mitwirkungspflichten für Empfänger werden verschärft. Nicht nur aus der Opposition gibt es Kritik an zukünftig möglichen härteren Sanktionen.

Das Bürgergeld heißt jetzt Grundsicherung, doch alte Probleme lassen sich nicht mit neuem Namen lösen. Und der Klimawandel lässt sich nicht nach hinten schieben wie ein ungeliebtes Verbrenner-Aus. Dieser „Herbst der Reformen“ hilft nur der AfD.

Ein Gipfel im Kanzleramt sollte Lösungen für die deutsche Autoindustrie bringen. Kanzler Merz stellte klar: Ein Verbrenner-Aus zum Jahr 2035 werde es nicht geben. Die Koalition muss jetzt einen Vorschlag erarbeiten, um den EU-Beschluss zu kippen.

Die schwarz-rote Koalition hat sich geeinigt: Das Bürgergeld wird zur Grundsicherung – mit schärferen Sanktionen. Eine Aktivrente soll Ältere ermutigen, länger zu arbeiten. Das für das Jahr 2035 anvisierte Verbrenner-Aus könnte noch aufgeweicht werden.

Viele Bahnhöfe sind in den vergangenen Jahren marode geworden. Nun wollen Bahn und Politik endlich handeln: Der Verkauf von Bahnhofsgebäuden wurde gestoppt und es gibt mehr Geld von der Bundesregierung. Können die Bahnhöfe wieder attraktiver werden?

CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter befürwortet Pläne für einen Drohnenwall. Auch die Verfassung sei für alle Fälle vorbereitet. Es gehe darum, dass die Bevölkerung nicht überrascht wird. Man müsse davon ausgehen, dass Putin eskaliere.

Das Kabinett hat seine Tagung in der Villa Borsig beendet und sich nach Abschluss für das Erreichte selbst auf die Schultern geklopft. Mit weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung und Bürgernähe wollen die Politiker Deutschland aus der Krise führen.

Rund 140 Milliarden Euro vom dem in Europa eingefrorenen Vermögen Russlands sollen genutzt werden, um die Ukraine zu unterstützen. Mit einer qualifizierten Mehrheit des EU-Rats sei eine Umwidmung möglich, so Repasi, Vorsitzender der Europa-SPD.

Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft hat in der CDU eine lange Tradition. Sie prägte Partei und Bundespolitik, doch die CDA hat über die Jahre an Einfluss verloren. Das zeigt sich bei Bundeskanzler Merz und seinen Kabinettsmitgliedern.

Die Regierung Merz kommt zu ihrer ersten Kabinettsklausur zusammen. Bei dem Treffen am Tegeler See am Rand von Berlin soll es um die Themen Wettbewerbsfähigkeit und Staatsmodernisierung gehen. Doch was heißt das konkret?

Die Bundesregierung steht durch den vielfältigen Einsatz von Drohnen vor komplexen Herausforderungen, sagt CDU-Politiker Marc Henrichmann. Angesichts des derzeitigen "Kompetenz-Wirrwarrs" müssten die Zuständigkeiten dringend geklärt werden.

Zwei Richterinnen und ein Richter am Verfassungsgericht wurden im zweiten Anlauf gewählt, und die Koalition will nun wieder "kraftvoll" regieren. Doch eine erneute Politisierung der Richterwahl in der Zukunft würde dem Gericht auf Dauer sehr schaden.

Ob es eine Mehrheit bei der Verfassungsrichterwahl geben würde, war bis zuletzt unklar. Kein gutes Zeichen für die Koalition, so Jurist Alexander Thiele. Er fürchtet, dass die Affäre um Frauke Brosius-Gersdorf künftig profilierte Kandidaten abschreckt.

Fünf Wirtschaftsforschungsinstitute haben eine glasklare Botschaft für die Bundesregierung: Sie muss jetzt handeln, um der deutschen Wirtschaft wieder Leben einzuhauchen. Und zwar so nachhaltig, dass sie auch ohne künstliche Beatmung auskommt.

Israel gerät wegen des Kriegs in Gaza international unter Druck. Rund 160 Länder haben Palästina bereits als Staat anerkannt, auch Großbritannien, Frankreich und Portugal. Droht sich Deutschland zu isolieren? Welchen Spielraum hat die Bundesregierung?

Bundeskanzler Merz (CDU) stellte sich in der Generaldebatte der Kritik der Opposition - die kam reichlich. Gestritten wurde vor allem über die Reform des Sozialstaats und den Bundeshaushalt. Wegen der Debatte war Merz nicht zur UN-Vollversammlung gereist.

Donald Trumps Einschätzung, die Ukraine könne Land zurückerobern, ist für Außenminister Wadephul (CDU) ein gutes Zeichen. Europa müsse die Ukraine jetzt noch konsequenter unterstützen und auf die eigene Stärke vertrauen.

Die Debatte um die Richterkandidatin Brosius-Gersdorf hat zu einem Zerwürfnis zwischen Union und SPD geführt. Ist mit einer neuen Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht der Streit in der Koalition ausgeräumt? Oder müssen die Regeln für die Richterwahl überprüft werden?

Der Richterwahlausschuss des Bundestags hat die von der SPD nominierte Juristin Sigrid Emmenegger als neue Verfassungsrichterin vorgeschlagen. Damit ist der Weg für die Abstimmung im Bundestag frei. Sicher ist ein erfolgreiches Votum hier noch nicht.

Israel ist wegen des Gazakriegs international zunehmend isoliert. Wie sollte sich Deutschland verhalten: Sanktionen gegen Israel mittragen, Palästina als Staat anerkennen? Das sagen Experten zu den Optionen der deutschen Bundesregierung.

Mit dem 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen sollte vor allem der Investitionsstau bei der Infrastruktur überwunden werden. Doch nun fehlen offenbar 15 Milliarden Euro für den Ausbau und Erhalt von Straßen, davon 5,8 Milliarden für Autobahnen.

Deutsche Medien appellieren an die Bundesregierung, sich gegen die angekündigte Einschränkung von Pressevisa in den USA einzusetzen. Sie werten den Schritt als Versuch der Trump-Regierung, kritische Berichterstattung zu beeinflussen.

Klimaaktivistin Neubauer bedauert, dass die EU-Umweltminister sich vorerst nicht auf Klimaziele für 2040 einigen. Sie warnte vor massiven wirtschaftlichen Schäden, wenn die Lebensgrundlagen verloren gingen. Eine Wirtschaft profitiere von Klimaschutz.

Wirtschaftlich ist Israel laut Jürgen Hardt (CDU) stark geschwächt. Er spricht sich daher gegen die Rücknahme von Zollvergünstigungen aus, die den Menschen weiter schaden würden. Andere EU-Sanktionen gegen Einzelpersonen könne er vertreten.

Beim Festakt zum 75. Jubiläum des Zentralsrats der Juden hat Bundeskanzler Friedrich Merz das deutsche Bekenntnis zur Sicherheit Israels bekräftigt. Seine Regierung arbeite unermüdlich an der kostbaren Freundschaft.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche stellt die Energiepolitik neu auf: Weniger Förderung für Photovoltaik, mehr Fokus auf Gaskraftwerke und Versorgungssicherheit. Was bedeutet das für Klimaziele, Strompreise und die Zukunft der Energiewende?

Trotz des historisch schlechten Ergebnisses bei den Kommunalwahlen in NRW sieht sich die CDU als Siegerin. Die Bundesregierung muss nun mehr für die Kommunen tun, damit die AfD nicht noch stärker wird.