-

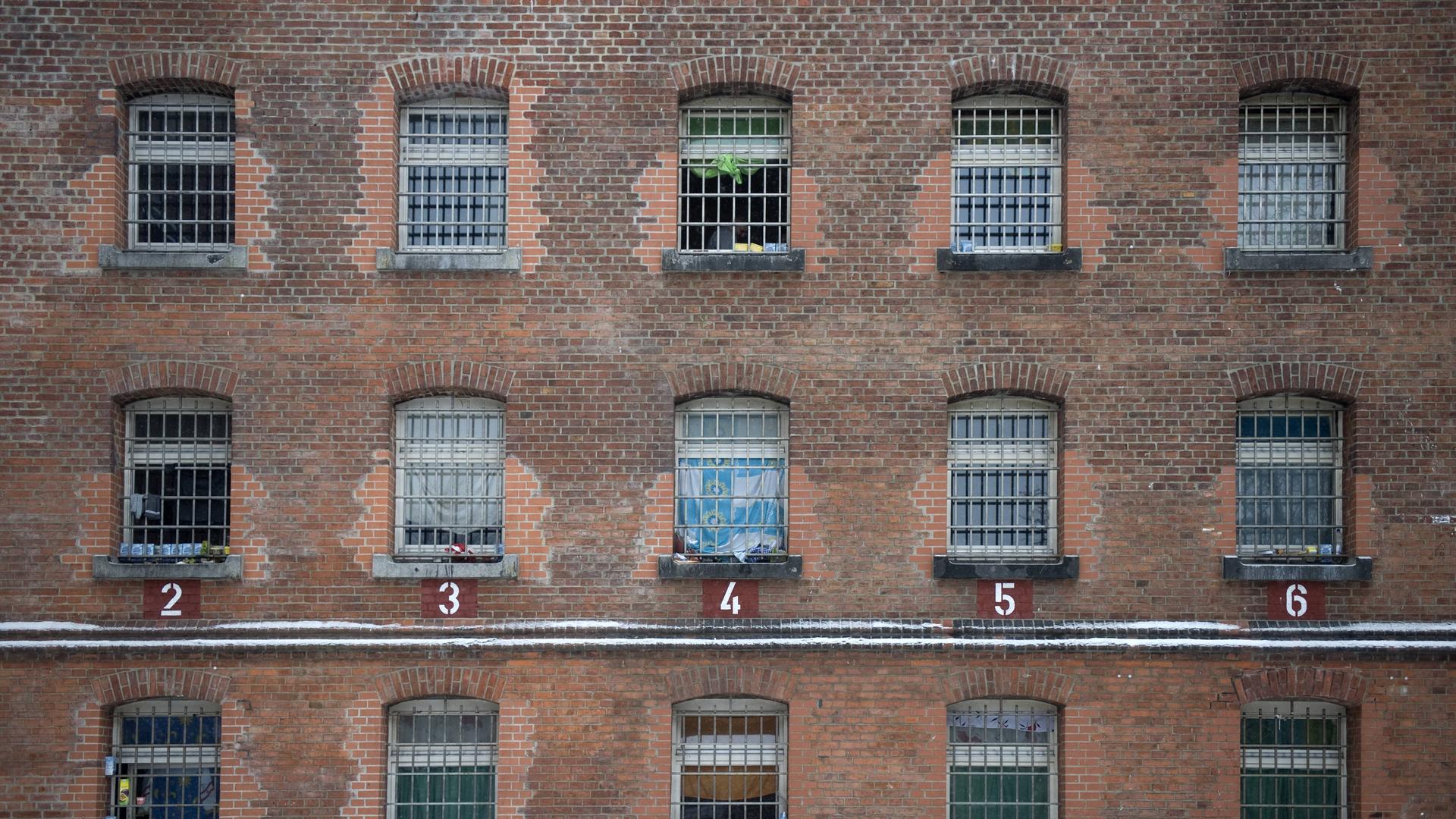

EU-Asylpaket GEASPro Asyl kritisiert besondere Härte der Regeln in Deutschland

Eingesperrt, weil sie Schutz suchen? Asylbewerber, für die ein anderer EU-Staat zuständig ist, können bald in speziellen Zentren festgehalten werden. Pro Asyl kritisiert diese deutsche Umsetzung der EU-Reform GEAS als "menschrechtlichen Rückschritt".

-

Gericht bremst VerfassungsschutzDas bedeutet der Entscheid zur AfD-Einstufung

Das Verwaltungsgericht Köln stoppt vorerst die Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Welche Folgen das für die Partei hat – und wie Experten ein mögliches Verbotsverfahren einschätzen.

-

Vorwurf der VetternwirtschaftWas die Verwandtenaffäre über die AfD verrät

Die AfD verkauft sich als Anti-Establishment-Kraft und als Alternative zum angeblichen „Filz“ der „Altparteien“. Nun gibt es Vorwürfe, wonach AfD-Abgeordnete Verwandte mit Parlamentsjobs versorgt haben sollen. Die Parteiführung reagiert nervös.

Newsblog zur Eskalation in der GolfregionChamenei nach israelischen Angaben getötet

+++ Netanjahu: Viele "Anzeichen" für den Tod von Irans geistlichem Oberhaupt Chamenei. +++ Außenminister Wadephul: Bundesregierung prüft völkerrechtliche Einordnung. +++ Israelische Luftwaffe hat bislang größten Angriff ausgeführt. +++ Weitere Entwicklungen im Nachrichtenblog