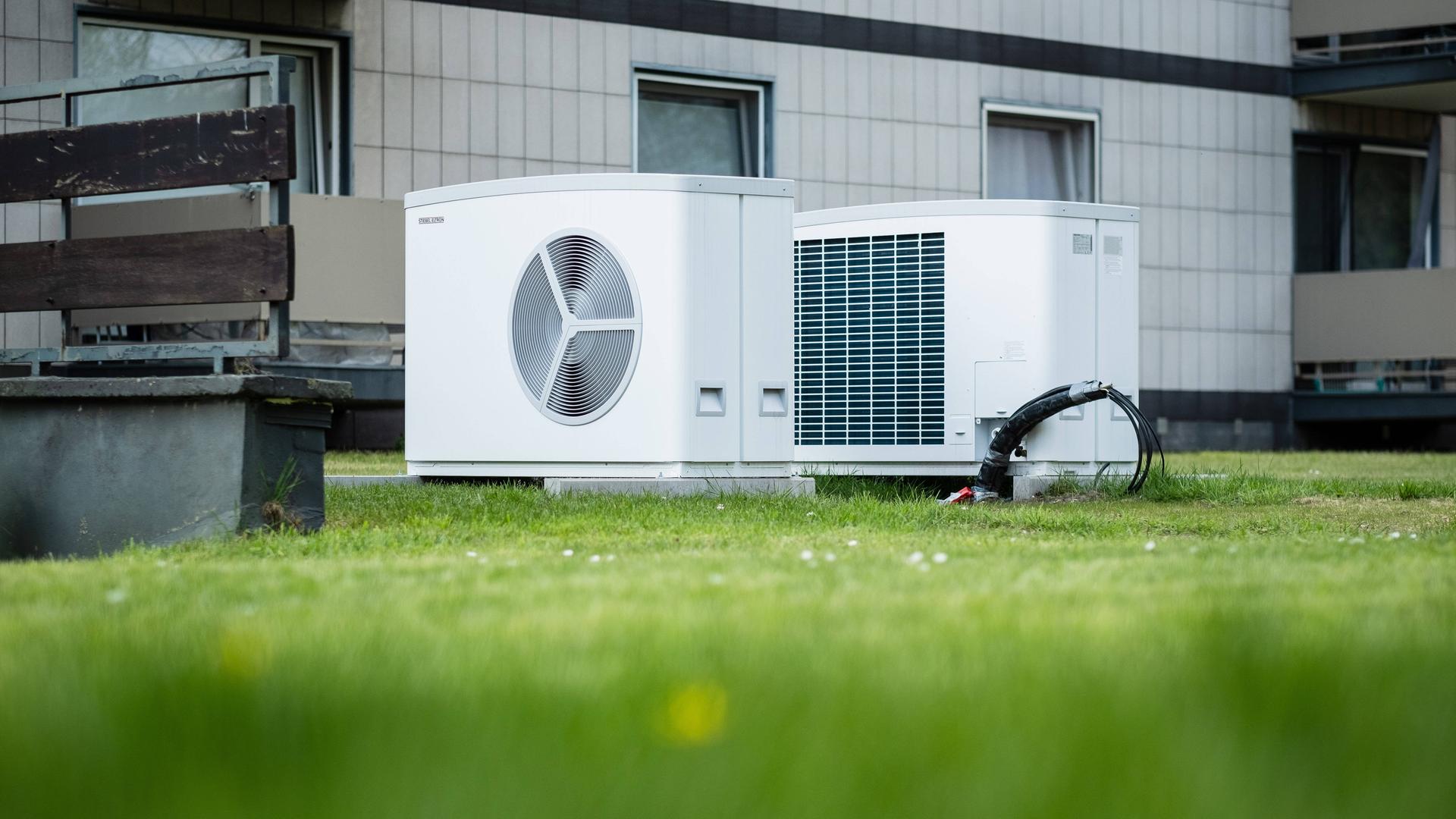

"Kein Wunder, dass die Zahl der Anträge auf eine geförderte Wärmepumpe deutlich gesunken ist", schreibt die STUTTGARTER ZEITUNG. "Solange die Dinge ungewiss sind - und das sind sie bis zur abschließenden Beratung des Heizungsgesetzes im Bundestag und der Festlegung der künftigen Förderkulisse -, halten sich die Leute eben zurück. Das heißt nicht, dass damit ein Plus an Klimaschutz im Gebäudesektor für alle Zeiten verspielt ist. Aber es kommt wohl später, was die ehrgeizigen Wärmewendeziele der Ampel unrealistischer macht. Das ist das Ergebnis, wenn man das Pferd am falschen Ende aufzäumt - also nicht zuerst das anpackt, was wie die Energieberatung und der Sanierungsfahrplan sinnvollerweise und zwingend an den Anfang eines großen Umbauvorhabens gehört", meint die STUTTGARTER ZEITUNG.

Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG vermutet: "Manch ein Hauseigentümer wird den Kauf einer Wärmepumpe nur verschieben. Schließlich hat die Ampelkoalition höhere Zuschüsse in Aussicht gestellt. Ein Umschwenken hin zu mehr Holzheizungen, Solarthermie oder Fernwärme ist nicht zu erkennen. Das ist die eigentlich schlechte Nachricht der Zahlen: Es sinkt nicht nur das Interesse an Wärmepumpen, sondern an Gebäudesanierungen insgesamt. Überraschend ist das nicht. Die hohe Inflation zwingt die Haushalte, Prioritäten zu setzen. Die Preise sowohl für Heizungen als auch Handwerker erreichen Höhen, die in ländlichen Regionen kaum noch im Verhältnis zu den Immobilienpreisen stehen. Hinzu kommen Pläne der EU, Sanierungspflichten für Häuser mit hohem Energieverbrauch zu verhängen. Kein Wunder, dass Eigentümer angesichts dieser Gemengelage erst mal abwarten. Die Bundesregierung sollte der Versuchung widerstehen, mit noch höheren Zuschüssen speziell den Absatz von Wärmepumpen zu stützen. Klimafreundlich heizen lässt sich auch auf anderen Wegen - und im Land der hohen Strompreise oft auch günstiger", argumentiert die FAZ.

"Sicherlich spielt die gesunkene Kaufkraft eine Rolle", glaubt der KÖLNER STADT-ANZEIGER. "Auch ohne politisches Gezerre sitzt bei vielen der Geldbeutel alles andere als locker, jede Investition muss gut überlegt sein. Das gilt besonders fürs Bauen und Sanieren, weil schnell hohe Summen fällig werden. Gerade deshalb hätte es klare Signale gebraucht, die die Ampel nicht im Angebot hatte."

Die Bundesregierung habe das Gegenteil von dem erreicht, was sie wolle, kommentiert die TAGESZEITUNG: "Dafür verantwortlich ist auch der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck. Aus freien Stücken hat er kurz nach Regierungsantritt die von der Großen Koalition gewährte Förderung für den Einbau einer klimafreundlichen Heizung gekürzt. Ein großer Fehler. Und nicht nur das: Die abstürzende Nachfrage zeigt die verheerenden Folgen der Diskussion über das Gebäudeenergiegesetz. Das ist immer noch nicht verabschiedet. Die Diskussion über das Gesetz, mit dem die Bundesregierung den großflächigen Heizungstausch von fossilen zu klimafreundlichen Wärmequellen einleiten will, hat zu einer enormen Verunsicherung geführt. Und zwar in technischer und in finanzieller Hinsicht. Die Lage ist vermurkst. Wenn die Ampel die Wärmewende wieder in Gang bringen will, muss sie schleunigst etwas tun. Gelingen kann das nur, wenn bei den staatliche Zuschüssen für klimafreundliche Heizungen erheblich nachgebessert wird", urteilt die TAZ.

Der taiwanische Chipkonzern TSMC baut in Dresden eine neue Halbleiter-Fabrik. Fünf Milliarden Euro will die Bundesregierung dafür investieren, ähnliche Projekte gibt es auch mit Intel und Infineon. "Ob sich das alles lohnt?", fragt die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG: "Das kann heute niemand seriös beantworten. Sicher, bei den genannten Unternehmen handelt es sich um Branchenführer. Fest steht auch, dass weltweit die Nachfrage nach Chips steigen wird. Treiben derzeit noch VW, BMW und Daimler den hiesigen Wirtschaftsmotor an, kann sich das angesichts der Entwicklungen bei künstlicher Intelligenz, Fortbewegung und Energiegewinnung mittelfristig ändern. Da ist es doch besser, die entsprechenden Firmen direkt im Land zu haben, oder? Ja und nein. Ja, weil es natürlich hilfreich ist, wenn diese Produktion dezentraler angesiedelt wird und die Weltwirtschaft nicht mehr so stark von Chinas Haltung zu Taiwan abhängt. Aber: Produktion ist nicht gleichbedeutend mit Forschung und Innovation. Wer Chips nach Bauplan fertigt, kann sie nicht automatisch verbessern oder neue erfinden. Die Entwicklung aber wird nicht in Deutschland sitzen. Das heißt: Berlin sollte nicht nur im Bieterwettstreit um Produktionsstandorte mitspielen, sondern gleichzeitig viel stärker in Innovationen im eigenen Land investieren. Mehr Forschungsgelder, mehr Exzellenzförderung, mehr Förderung für Start-ups", fordert die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG.

Die NEUE PRESSE aus Coburg sieht es so: "In einer idealen Welt der Wirtschaft braucht es keine Subventionen, wie sie nun im großen Stil in die Ansiedlung einer Chipfabrik in Dresden fließen. Doch von einer solchen Welt kann heute keine Rede sein. In den USA und in China, zusammen mit Europa die größten Wirtschaftsblöcke der Welt, werden gewaltige staatliche Förderungen ausgeteilt, um die jeweils eigene Wirtschaft gegen die der jeweils anderen zu stärken", glaubt die NEUE PRESSE aus Coburg.

Die LEIPZIGER VOLKSZEITUNG hält fest: "Ob die neue Chipfabrik wirklich die Automobilbranche befeuern wird, ob die Nachfrage bei Zulieferern wie erhofft steigt, muss sich zeigen. Aber die neue Chipfabrik ist bereits nicht nur eine Investition in den Mikroelektronik-Standort Dresden, sie ist eine Investition fürs sächsische Gemüt. Der Freistaat wirkt wieder konkurrenzfähig. Plötzlich ist man wieder wer. Dieser Effekt sollte nicht unterschätzt werden", findet die LEIPZIGER VOLKSZEITUNG.

In der Union wird über die K-Frage diskutiert. CSU-Chef Söder will den Kanzlerkandidaten der Union erst im Herbst nächsten Jahres küren, obwohl die bisherige Parteilinie das schon für den Spätsommer 2024 vorsieht. Die ALLGEMEINE ZEITUNG aus Mainz notiert: "Markus Söder gibt keine Ruhe. Es hat eine lange Geschichte, dass die CSU die Schwesterpartei gerne vor sich her jagt. Darunter wird auch der nächste Kanzlerkandidat der Union leiden, eine Kandidatin ist ja nicht in Sicht. Söder würde sich im Zweifel nur selbst als Spitzenkandidat akzeptieren. Doch Spaß beiseite. CDU und CSU sind auf dem besten Wege, sich wieder selbst zu zerfleischen. Nun streiten die Parteien schon über den richtigen Zeitplan zwei Jahre vor der Wahl. Eine brutale Attacke von Söder gegen Merz. Markus Söder macht Politik, wie es ihm gefällt, da stören andere nur. Für ihn geht es bei der Landtagswahl in Bayern im Herbst 2023 um sehr viel. 40 Prozent plus heißt die Losung. Und dann schaun mer mal, sagt sich der Franke", liest man in der ALLGEMEINEN ZEITUNG.

"Es ist bekannt, dass Söder ein Meister der Pirouetten ist", stellt die SÜDWEST PRESSE fest. "Nach seinem kurzen und heftigen unionsinternen Kampf gegen den späteren Wahlverlierer Armin Laschet 2021 hatte Söder gesagt: 'Mein Platz ist in Bayern.' Doch natürlich schaut Söder immer auch nach Berlin und würde sofort eine Kanzlerkandidatur annehmen, wenn die Umstände passen. Jetzt meint er im ARD-Sommerinterview: Die Chefs von CDU und CSU werden gemeinsam einen Kandidaten präsentieren. Oder die Basis wird befragt. Eine klarere Ansage an Friedrich Merz kann es kaum geben. Denn dieser ruft große Zweifel hervor. Er ist sprunghaft, hat Aussetzer und mit 67 Jahren noch keinerlei Regierungserfahrung. Der auch gehandelte Hendrik Wüst, Ministerpräsident in NRW, wäre mit 48 im richtigen Alter. Nur regiert Wüst erst seit zwei Jahren und ist bundesweit wenig bekannt. Beim einstigen Bäume-Umarmer Söder wundert einen nicht mehr viel, auch nicht, wenn er in zwei Jahren in ganz Deutschland als Kanzlerkandidat plakatiert wäre", unterstreicht die SÜDWEST PRESSE aus Ulm.