Echte Dark Factories – also menschenleere, rein roboterbetriebene Produktionsstätten – seien ihm in Deutschland zwar noch nicht bekannt, sagte der Potsdamer Wirtschaftsinformatiker Norbert Gronau dem Deutschlandfunk. Der erhebliche Fachkräftemangel, der ja ein Arbeitskräftemangel sei, habe aber schon in vielen Unternehmen zur Einrichtung einer personalfreien Nachtschicht geführt. Damit sei der Weg zur Dark Factory nicht mehr weit. Für die "Geisterschicht in der Nacht" müssten die Produktionsprogramme allerdings entsprechend angepasst werden, weil bestimmte Mitarbeiterfähigkeiten dann eben fehlten, fügte Gronau hinzu.

Menschliche Arbeit bleibe unverzichtbar. Zudem entstünden neue Jobs für Einrichtung, Anpassung und Erweiterung der Produktion – Aufgaben, die sich insbesondere bei neuartigen Produkten nicht vollständig automatisieren ließen.

Dark Factories - "ökonomisch riskant, technologisch schwer, sozial nicht erstrebenswert"

Ähnlich äußerte sich der Dortmunder Industrie-Soziologe Hartmut Hirsch-Kreinsen. "Menschenleer" sei auch eine Dark Factory keinesfalls. Vielmehr seien anspruchsvolle und gut bezahlte Planungs-, Implementations-, Überwachungs- und Wartungsjobs unabdingbar. Aktuell gebe es Dark Factories sehr vereinzelt bei hochkomplexen und standardisierten Prozessen, etwa in der Chip- und Pharmaindustrie oder bei der Fertigung bestimmter Maschinenkomponenten in hohen Stückzahlen.

Für die breite Industrie seien solche Modelle ökonomisch riskant und technologisch schwer beherrschbar. Zudem werde die Perspektive einer menschenleeren Fabrik seit Langem in einschlägigen Diskussionen auch als sozial nicht erstrebenswert angesehen.

Keine neuen gesetzlichen Vorgaben für Dark Factories?

Mit Blick auf die Politik sprach sich der Potsdamer Forscher Gronau gegen zusätzliche gesetzliche Vorgaben aus. Die extrem hohe Regulierung in Deutschland und der EU habe bereits zur starken Verlagerung von Industriearbeitsplätzen beigetragen. Nötig sei eher eine Reduzierung.

Hirsch-Kreinsen plädierte dafür, bestehende Vorschriften an die technologische Dynamik anzupassen – etwa bei Maschinensicherheit, Produkthaftung oder beim Einsatz Künstlicher Intelligenz. Auch Datenschutzregelungen und arbeitsrechtliche Aspekte seien gegebenenfalls zu beachten.

Eine "Robotersteuer" würde Innovation hemmen

Eine "Robotersteuer", um fehlende Beiträge der Beschäftigten zu ersetzen, wenn Arbeitsplätze durch Automatisierung wegfallen, sieht der emeritierte Professor der TU Dortmund kritisch. Automatisierung und Robotereinsatz vernichteten nicht einfach nur Arbeitsplätze, sondern führten zu einer Aufwertung von Tätigkeiten in Planung, Überwachung und Wartung, was mit deutlich höheren Einkommen einhergehe. Zudem entstünden neue Dienstleistungstätigkeiten rund um hochautomatisierte Standorte.

Hirsch-Kreinsen fügte hinzu, im Zuge des demografischen Wandels und des "absehbar dramatischen Rückgangs" beim Arbeitskräfteangebot sei eine Dark Factory langfristig wohl gleichsam ein Mittel, um Produktionskapazitäten zu sichern. Generell sei technologische Innovation schon immer die Bedingung für Produktivitätssteigerung und Wettbewerbsfähigkeit gewesen – eine Sondersteuer auf Roboter würde diesen Fortschritt hemmen.

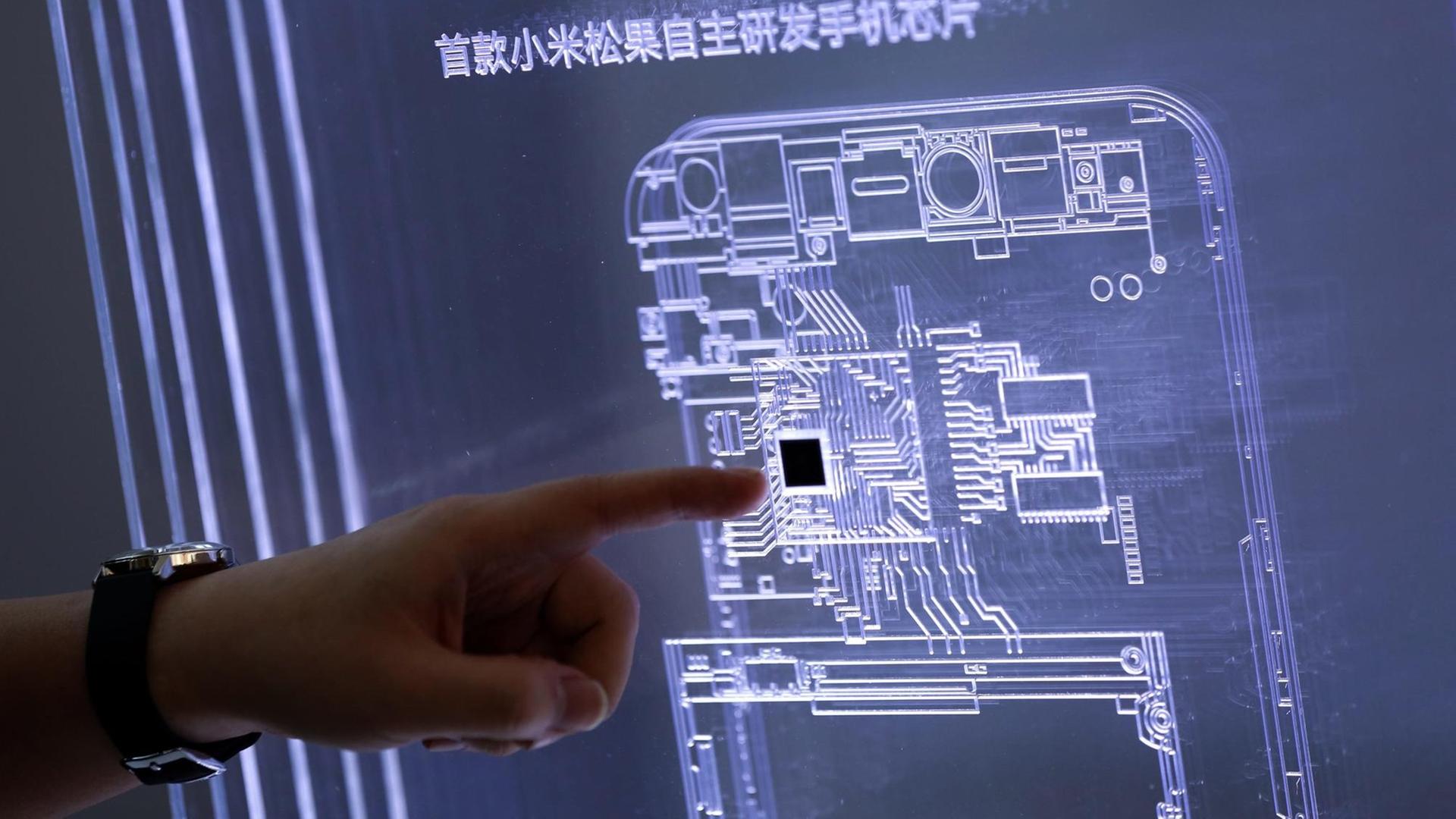

Als Vorreiter der Entwicklung bei der Dark Factory gilt China

Der Begriff Dark Factory - zu Deutsch: Dunkle Fabrik - versinnbildlicht, dass wegen der kompletten menschlichen Abwesenheit rund um die Uhr kein Licht benötigt wird. Als bekanntes Beispiel gilt eine Produktionsanlage des chinesischen Smartphone-Herstellers Xiaomi in Peking. Die Fabrik ist Unternehmensangaben zufolge zu 100 Prozent automatisiert.

Laut einem Branchenreport könnte der Markt für Dark Factories bis 2030 auf fast 200 Milliarden US-Dollar anwachsen – von etwa 120 Milliarden im vergangenen Jahr 2024.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.