Deutschland gilt als Land mit strengen Waffengesetzen. Doch im Grunde ist es leicht, legal eine Waffe zu besitzen – und schwierig, jemandem diese Erlaubnis wieder zu entziehen. Rechtsextremisten, ob Neonazi oder Reichsbürger, nutzen die bestehenden Regelungen, um sich zu bewaffnen. Zum Beispiel über Schützenvereine versuchen sie, an eine Waffenerlaubnis zu gelangen.

Wie viele Rechtsextreme in Deutschland besitzen legal eine Waffe?

Insgesamt sind in Deutschland etwa eine Million Menschen legal im Besitz einer Schusswaffe: Sie verfügen über eine entsprechende Erlaubnis, da ihnen die Waffenbehörde eine Waffenbesitzkarte ausgestellt hat. Unter diesen Menschen sind etwa 1.000 behördlich bekannte Rechtsextremisten mit Waffenerlaubnis, wie das Netzwerk „Correctiv“ 2023 recherchiert hat. Die Dunkelziffer sei aber vermutlich weit höher, betont das Recherchenetzwerk.

Nicht für alle Bundesländer und Regionen haben die Innenministerien der Bundesländer Zahlen bekannt gegeben. Dennoch gibt es laut der Recherche regional deutliche Unterschiede, wie viele Rechtsextreme sich legal bewaffnet haben: So durften in Magdeburg, einer Stadt mit knapp 250.000 Einwohnern, 2023 mindestens 14 mutmaßliche Rechtsextreme eine Schusswaffe besitzen. In Berlin, knapp 3,9 Millionen Einwohner, hatten acht mutmaßliche Rechtsextremisten eine Waffenerlaubnis.

Außerdem besitzen Rechtsextremisten auch illegal Waffen. Die Polizei hebe regelmäßig und im ganzen Bundesgebiet neue illegale Waffenlager aus, schreibt „Correctiv“. „Es gibt eine zunehmende Zahl von rechten Akteuren, die den Waffenbesitz für sich reklamieren oder ihn anstreben“, warnt der Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel.

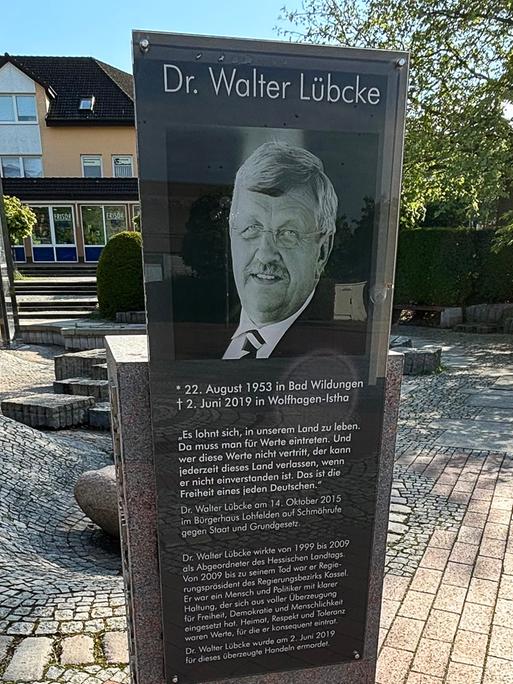

Welche Gefahr von legal wie illegal bewaffneten Rechtsextremisten ausgeht, zeigt beispielsweise der Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke. Der Kasseler Regierungspräsident wurde 2019 vor seinem Wohnhaus von einem Neonazi erschossen. Der Mörder Stephan Ernst war Sportschütze.

Wer bekommt in Deutschland eine Waffenbesitzkarte?

Um in Deutschland als Privatperson legal eine Schusswaffe zu besitzen, muss man unter anderen ein Bedürfnis nachweisen – zum Beispiel, weil man im Schützenverein aktiv, Jäger oder Waffensammler ist. Ein Sportschütze etwa kann über seinen Schützenverein eine Waffenbesitzkarte bei der zuständigen Waffenbehörde beantragen. Um sie zu erhalten, muss er nachweisen, dass er dort mindestens ein Jahr lang regelmäßig trainiert hat. Nur Erwachsene können eine Waffenbesitzkarte bekommen, außerdem müssen sie eine Sachkundeprüfung abgelegt haben.

Ein Sportschütze muss regelmäßig belegen, dass er die Voraussetzungen für den Waffenbesitz nach wie vor erfüllt: Es reicht aus, dass er alle drei Jahre nachweist, dass er noch immer Mitglied eines Schützenvereins ist und regelmäßig dort schießt: Einmal im Quartal oder sechsmal im Jahr muss er auf den Schießstand.

Wer einmal so eine Erlaubnis bekommen hat, dem könne man sie nur schwer wieder entziehen, sagt Robert Garmeister vom Deutschen Schützenbund. Sogar, wenn zum Beispiel festgestellt wird, dass eine Person einer rechtsextremen Partei angehört, reiche das als Begründung nicht aus, dafür, dass sie als waffenrechtlich unzuverlässig gilt. „Sondern es muss eben von der Person selbst noch eine Handlung oder Aussagen aktiv gegen die Demokratie vorliegen, um das dann umsetzen zu können und Waffen entziehen zu können“, so Garmeister.

Die Waffenbesitzkarte berechtigt zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition, nicht aber zum offenen Führen dieser Waffen. Das darf eine Privatperson in Deutschland nur mit dem sogenannten „großen“ Waffenschein. Diesen erhält aber nur, wer eine erhebliche Gefahr für sein Leben nachweisen kann. Mit dem sogenannten „kleinen Waffenschein“ darf man erlaubnisfreie Waffen wie Reizgas- oder Schreckschusspistolen verdeckt führen.

Die Rolle der Schützenvereine

Schützenvereine und Schützenbruderschaften sind in Deutschland ein Jahrhunderte altes Brauchtum – und gerade auf dem Land mit ihren Festen und Zusammenkünften auch ein Pfeiler des Soziallebens. Doch da die aktive Mitgliedschaft in einem Schützenverein gewaltbereiten Extremisten eine Möglichkeit bietet, an eine Waffenbesitzkarte und damit legal an eine Schusswaffe und Munition zu kommen, tragen die Vereine eine hohe Verantwortung.

Das betont auch der Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder: „Die Resonanzböden für eine rechte Intervention in den Bereich der Schützenwelt sind ja erheblich: Das ist das Lernen an der Waffe, das ist der Besitz der Waffe, das ist die auf diesen Momenten aufbauende Entwicklung einer eigenen paramilitärischen Struktur innerhalb der Gesellschaft – und damit können Schützenvereine zum Steigbügelhalter für eine eigenständige rechtsextreme Militarisierung werden.“ Dies müssten die Vereine mit aller Kraft verhindern, fordert der Politikwissenschaftler.

Schützen positionieren sich gegen rechts

Die Vereine zeigen auch eine klare Haltung gegen rechts. Der Deutsche Schützenbund mit mehr als einer Million Mitgliedern etwa verabschiedete 2024 die „Wiesbadener Erklärung“. Darin steht: „Wir stellen uns in aller Deutlichkeit gegen jede Form von Rassismus, Extremismus, Diskriminierung, Menschenfeindlichkeit und verfassungsfeindlichen Bestrebungen.“

Noch deutlicher positioniert sich der Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHDS), der sich „zum christlichen Glauben in Wort und Tat“ bekennt: „Wer Mitglied in der AfD ist, kann nicht gleichzeitig einer christlichen Bruderschaft angehören“, sagt BHDS-Bundessprecher Horst Thoren. Völkischer Nationalismus sei mit dem christlichen Gottes- und Menschenbild unvereinbar. Doch allen Positionierungen zum Trotz wurde in den vergangenen Jahren immer wieder berichtet, dass Rechtsradikale versuchen, Schützenvereine zu unterwandern.

Manche Vereine bemühen sich, Mitglieder mit rechtem Gedankengut wieder auszuschließen – das ist aber oft schwierig. Insbesondere wenn Rechtsextreme schon die Mehrheit in den Vereinen haben, die dann natürlich nicht zustimmen würden, wie Robert Garmeister vom Deutschen Schützenbund betont. Er berichtet auch von juristisch gescheiterten Ausschlüssen: „Wir haben die Fälle schon gehabt, dass Vereine genau das versucht haben und an der Stelle dann Gerichte bemüht wurden, dass die Personen, die ausgeschlossen werden sollten, sich wieder rein geklagt haben.“

Eine Option: das Waffenrecht verschärfen

Ob man die Waffengesetze verschärfen sollte, damit sich Extremisten nicht legal bewaffnen können, ist politisch umstritten.

Konstantin Kuhle, der FDP-Vorsitzende von Niedersachsen, unterstreicht, dass Deutschland bereits jetzt als eines der Länder mit den strengsten Waffengesetzen innerhalb Europas gilt. Seit 2000 habe es mehrfach Verschärfungen gegeben, weitere hält er für unnötig. „Dann wird nach strengeren Gesetzen gerufen, obwohl es eigentlich ein Vollzugsdefizit gibt“, so Kuhle. Seiner Meinung nach bringe jede zusätzliche Stelle in einer Waffenbehörde, jede Fortbildung und Qualifizierung von Mitarbeitern in der Waffenbehörde, jede zusätzliche Kommunikation zwischen der Waffenbehörde und dem Verfassungsschutz mehr, als das Gesetz zu verschärfen.

Die grüne Bundestagsabgeordnete Irene Mihalic hingegen fordert Änderungen. Wichtig wäre ihrer Ansicht nach, die psychologische Eignung von Waffenbesitzern zu überprüfen und das nicht nur einmal. „Auch sollte überprüft werden, ob man effektiver als heute Waffen und Munition voneinander trennen kann, sodass man sie nicht in ein und demselben Raum vorfindet“, sagt Mihalic.

Die Initiative „Keine Mordwaffen als Sportwaffen“ spricht sich ebenfalls für eine Verschärfung des Waffenrechts aus – und fordert, tödliche Schusswaffen in Schützenvereinen grundsätzlich zu verbieten.

Radiobeitrag: Jan Tolzmann, Onlinetext: jfr