An einem verregneten Tag sitzt Sophie Winter in einer Stuttgarter Wohnung, die eigentlich nicht ihre ist. Sie schaut über ihren Computerbildschirm in die digitale Welt, wo sie gerade einen Auftrag ergattern konnte.

"Das ist eine Tagging-Aufgabe. Da geht es um Farbbestimmung. Ich soll kennzeichnen, was die Hauptfarbe eines Produktes ist."

Etappe Eins: Am globalen Fließband.

Die Produkte gehören zum Sortiment von Online-Shops. Sophie Winter klickt auf den Fotos die Hauptfarbe der Hosen, Handtaschen und Blusen an. Das wird gespeichert und potenzielle Kunden können das Angebot später nach Farben durchsuchen.

"Diese Aufträge sind unfassbar begehrt. Man kriegt zwei Cent pro Auftrag und Du machst nur: Klick, da ist die Farbe, speichern."

Den Auftrag hat Sophie Winter über die Plattform Clickworker bekommen. Es ist eine Art Agentur für eine Crowd aus gut einer Million Arbeitern.

"Jetzt sehen wir eine Umhängetasche. Hier ist ein Bild, wo nur die Struktur des Leders drauf ist. Da kann ich natürlich einfach taggen. Jetzt klicke ich auf Speichern und bin zwei Cent reicher. Das ist ein tolles Hemd. Ich suche gerade mit der Maus die richtige Farbe."

Ein Klick auf "Speichern" und Sophie Winter hat weitere zwei Cent verdient.

"Eine Tunika. Und das Produkt ist nur rot. Wenn das nur so wäre: Rot, weiter. Und weiter geht’s. Da geht es jetzt um die Jeans... Jetzt hätte ich beinahe das Oberteil markiert."

Sophie Winter klickt auf die Jeans, klickt auf "Speichern" und hat zwei Cent verdient. Dann klickt sie auf ein Hemd, klickt auf "Speichern" und hat zwei Cent verdient. Klick auf eine Tasche, Klick auf "Speichern", zwei Cent verdient. Klick, Klick, zwei Cent verdient. Klick, Klick, zwei Cent verdient. Klick, Klick, zwei Cent verdient.

Sophie Winter arbeitet Aufgaben ab, die man eigentlich auch einer Maschine zutrauen würde, während andernorts die Maschinen die Arbeit von Menschen übernehmen.

Sophie Winter arbeitet Aufgaben ab, die man eigentlich auch einer Maschine zutrauen würde, während andernorts die Maschinen die Arbeit von Menschen übernehmen.

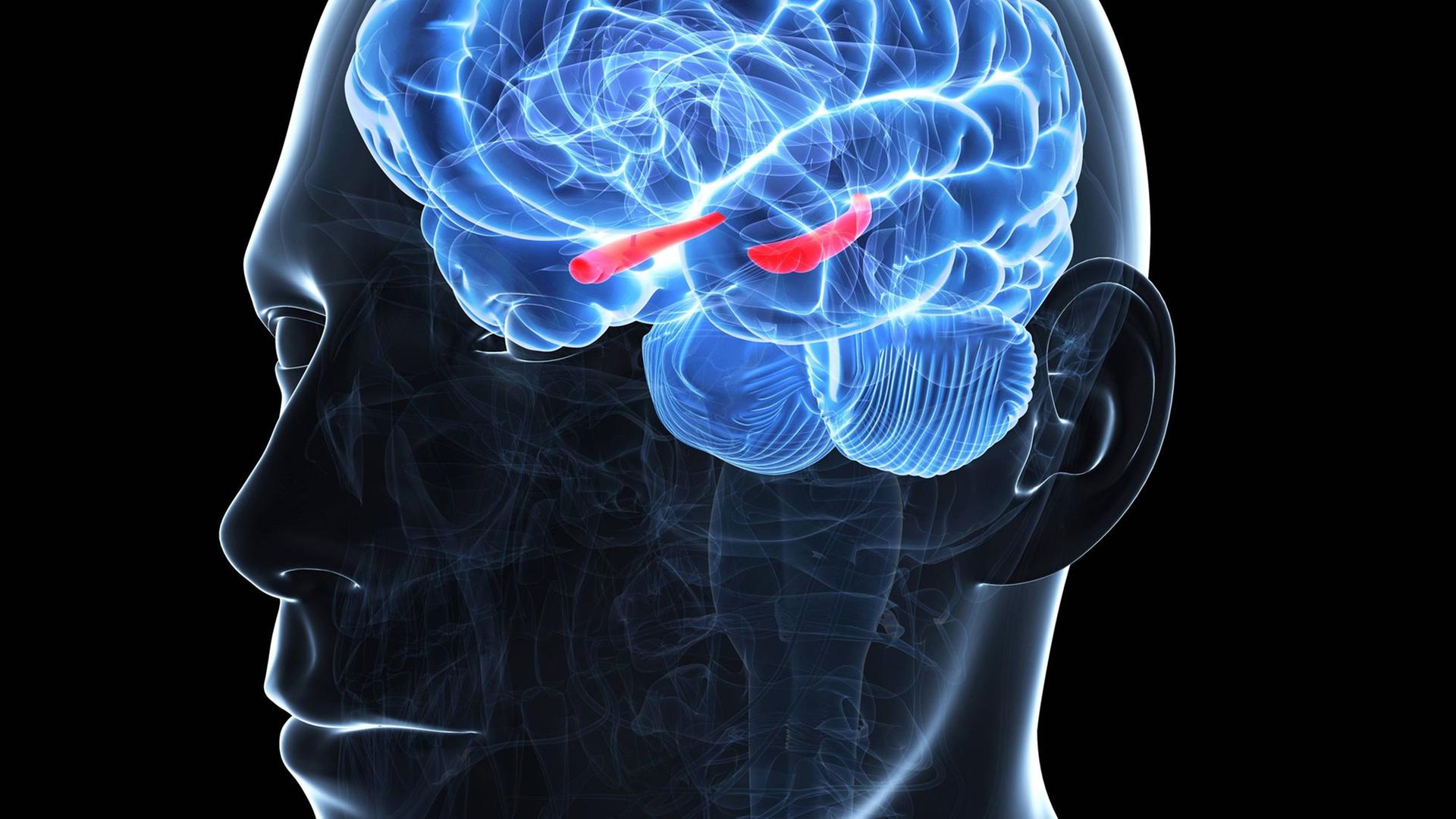

Etappe Zwei: Der automatische Radiologe

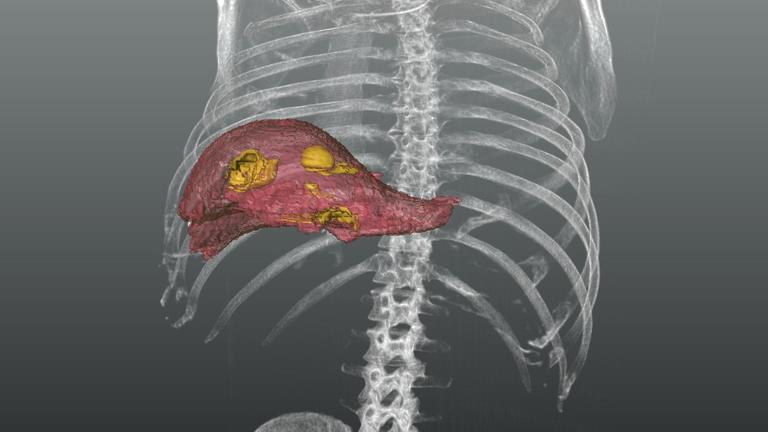

"Was wir hier sehen, sind drei Ansichten des gleichen Patienten und zwar geschnitten durch die Leber. Einmal von Oben, von der Seite und parallel zum Boden. Wir sehen in weiß die Umrandung des Experten, was das Lebergewebe ist."

Die schwarz-weißen Computertomographien leuchten auf Markus Harz‘ Laptop auf. Er ist Informatiker am Fraunhofer-Institut für Bildgestützte Medizin in Bremen. Die Leber ist klar zu erkennen, ein Arzt hat sie präzise markiert. Außerdem gibt es noch weitere, vage Markierungen.

"Die rot-gelb schattierten Bereiche sind die, die der Computer zum jetzigen Trainingszeitpunkt erkannt hat. Wenn wir jetzt über die Zeit schauen, dann hat der Computer immer mehr Lebern gesehen während des Trainings."

Maschine statt Arzt?

Die Schattierungen wandern geisterartig über das Bild und decken immer präziser die Leber ab. Der Informatiker sieht seiner Kreation beim Lernen zu. Und er ist zufrieden.

"Es gibt immer wieder Fehlfunde, aber über die Zeit nähert sich die Vorhersage des Computers der Annotation des Arztes immer mehr an. Und nach etwa 149 Lebern nähert er sich selbst bei einer Leber, die vollkommen unnormal gewachsen ist, schon sehr gut der Expertenmeinung an."

Die Maschine kann das Organ nun erkennen. Als nächstes könnte sie mit noch mehr Daten lernen, auch Tumore und Zysten in den Aufnahmen zu finden. Das ist heute schon möglich. Computersysteme lösen manch klassische Aufgabe von Menschen sogar besser, als Menschen es können. Die Zahlen belegen es:

"Da gab es gerade eine Publikation, die für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Da geht es um Bilder von Hautveränderungen. Trainiert wurde das System auf etwa 130 000 Aufnahmen und 24 Experten, Dermatologen haben ein Subset dieser Aufnahmen beurteilt und das Computersystem war mindestens so gut wie jeder einzelne und so gut wie alle zusammen."

Ist das nun eine Entwicklung, die uns freuen sollte? Im Medizinbetrieb fallen immer mehr Daten an, eine Maschine kann darin Auffälligkeiten mitunter besser erkennen als ein Mensch. Außerdem könnte sie mehr Befunde in gleicher Zeit erstellen, auch nach Feierabend. Noch sieht Markus Harz die digitalen Experten in einer untergeordneten Position und keinesfalls als Ersatz des hochqualifizierten Arztes.

"Ein Ansatz ist eine interaktive Lösung, in der die Bilder angezeigt werden ohne jegliche Annotation. Und sobald der Arzt etwas sieht, kann er draufklicken und der Computer gibt seine Zweitmeinung."

Nur: Wie lange werden die schlauen Algorithmen sich damit zufrieden geben? Oder anders gefragt: Was kann der Arzt, was eine Maschine auch in Zukunft nicht kann? Markus Harz, der Informatiker, muss nicht lange nachdenken.

"Zum Beispiel würde ich da Brustkrebs heranziehen. // Da sind viele psychologische Effekte im Spiel. Deswegen ist für mich die entscheidende menschliche Komponente, das zu leisten: Emotionaler Halt, auch die Möglichkeit, Verantwortung abzugeben, aber nicht an eine anonyme Computerinstanz, sondern an einen menschlichen Entscheider, Entscheidungshelfer."

Produktivität versus Beschäftigung

Vor dem Hintergrund, dass Maschinen nun auch immer mehr Denkarbeit vom Menschen übernehmen, sind viele Studien zur Zukunft der Arbeit entstanden – oder besser gesagt zur Zukunft ohne Arbeit. Für einigen Wirbel hatte Anfang 2016 eine Analyse des Weltwirtschaftsforums gesorgt: Fünf Millionen Jobs könnten bis 2020 in den Industrieländern durch die Digitalisierung wegfallen. Einige Jahre davor schon haben Forscher des MIT vom "Great Decoupling" gesprochen – der "Großen Entkoppelung". Grundlage war die Beobachtung, dass Produktivität und die Beschäftigung in den USA seit dem zweiten Weltkrieg parallel gestiegen sind. Bis zum Jahr 2000. Seit der digitalen Revolution steigt die Produktivität weiter an, die Beschäftigungskurve jedoch flacht ab.

An dem verregneten Dienstag in Stuttgart hat Sophie ihren Arbeitstag damit begonnen, die Aufträge durchzugehen.

"So, das ist der erste Auftrag, das ist eine Texterstellung. Verfassen Sie kurze Unternehmensprofile auf Deutsch. Länge 160 bis 180 Wörter für drei Euro. Das würde ich machen, weil auf die Wörter runtergerechnet ist das ein Preis, der ok ist. Der zweite Auftrag: Google-Suche. Folgen Sie den Anweisungen, 5-30 Cent pro Aufgabe. Da kann ich schlecht runterrechnen, was ich kriege, das würde ich eher nicht machen. Jetzt hier noch: Texterstellung. Verfassen Sie Produktbeschreibungen von Uhren. Das würde gehen."

Auf dem Clickworker-Portal steht neben den Aufgaben eine Zahl: 11 997. So viele Menschen sind an diesem Dienstag angemeldet und suchen oder bearbeiten Aufträge: Sie beantworten Umfragen, recherchieren im Internet, kategorisieren Daten oder schreiben Texte. Wie auf einem globalen Fließband teilt die Plattform ihnen Aufgaben zu, jeder erledigt nur einen kleinen Teil, aber die Masse macht’s. Sophie Winter ist heute ein Rädchen in diesem 11 997-teiligen Getriebe. Ein unsichtbares Arbeiterheer verdient heute so sein Geld. Entweder bei Clickworker oder bei Plattformen wie Amazons Mechanical Turk oder Crowdflower. Teilweise sind die Arbeitsbedingungen umstritten. [Die IG Metall etwa stellt Clickworker zwar ein gutes Zeugnis aus. Bemängelt aber, die Plattform gebe an, dass die Arbeiter auf 9,50 Euro pro Stunde kämen, laut Erfahrungsberichten tatsächlich jedoch mitunter nur 2,50 Euro verdienten.]

"Ich habe angefangen, als ich meinen Sohn bekommen hatte, in den Monaten danach, weil ich das Gefühl hatte: Mir hat Arbeit gefehlt. Es hat mir auch gefehlt, Geld zu verdienen, mich auf was zu konzentrieren, ein Problem zu lösen, mal was fertig zu machen, was darüber hinausging, ein Kind anzuziehen und sauber zu machen. Was auch schön ist, aber natürlich ist bezahlte Arbeit irgendwie identitätsstiftend."

Eigentlich ist Sophie Winter Schauspielerin. Um mit einem Ensemble zu proben, musste sie einige Monate mit Mann und Kind nach Stuttgart ziehen und wohnt hier in einer fremden Wohnung. Für die unsichtbare Arbeiterschaft im Maschinenraum des Internet ist das irrelevant. Es gibt keine klassischen Arbeitsplätze. Arbeit ist überall, wo man einen Webbrowser aufmachen kann.

Was ist das Menschliche, das für diese Arbeit wichtig ist?

"Zwischen Abi und Studium habe ich in einer Druckerei, Nachtschicht, die Maschine gefüttert mit Papier. Das macht denselben Rhythmus, ist laut, die Luft ist schlecht. Man macht immer dieselbe Bewegung. Kataloge in die Klebemaschine. Einer nach dem anderen. Die ganze Nacht. Wupp… Wupp… Wupp. Das hier ist ähnlich, aber es ist noch eine Ebene weiter weg. Du hast nicht mal die Bewegung. Es ist monoton, trotzdem darfst Du nicht abschalten."

"Wir wollten vor fünf Jahren unserer Crowd ein Gesicht geben und hatten damals einen Wettbewerb gestartet, wo Clickworker ihre Selfies einschicken konnten und den Slogan dazuschreiben. Wir haben die hier bei uns in den Gängen hängen: Ich bin ein Clickworker – David B. aus Deutschland. I’m a Clickworker, aus Australien. Der Absalom aus Namibia, könnte gar nicht sagen, welche Sprache das ist, müssten wir unsere Clickworker fragen. Und: Soy un Clickworker, das kann sogar ich übersetzen. David S. aus Spanien."

So marschiert der Geschäftsführer Christian Rozsenich durch die Gänge der Clickworker-Zentrale in einem Essener Bürokomplex. David B., Absalom, Sophie Winter und die anderen Hundertausenden, die für seine Plattform ackern, erledigen hauptsächlich einfache Arbeiten, die in kleine Häppchen aufgeteilt sind. Ideale Bedingungen, um sie durch eine künstliche Intelligenz zu ersetzen, sollte man meinen. Was ist also das Menschliche, das für diese Arbeit wichtig ist?

"Ich denke, Kreativität und auch die Fähigkeit von Menschen sich auf schnell verändernde Umstände einzustellen und Dinge zu bewerten, dass das auch auf absehbare Zeit etwas ist, das Menschen besser können als Maschinen. Auch mit Situationen umgehen zu können, die vorher nicht antrainiert wurden. Also hier auch Lebenserfahrung, Wissen in die Arbeit einzubringen."

Künstliche Intelligenzen brauchen Lernmaterial

Ein Mensch kann dank seines Geistes, seines Weltwissens, seiner Kreativität kleine Aufgaben sofort lösen. Eine Maschine müsste man dafür jedes Mal aufwendig trainieren, was sich in vielen Fällen einfach nicht lohnt. Man könnte sagen, dass das Crowdsourcing diese Essenz der menschlichen Arbeit ausnutzt und sie von den menschlichen Schwächen befreit. Schließlich gleichen sich die Bedürfnisse des Einzelnen – wie etwa nach Pausen oder Urlaub – in der Masse aus.

Es ist kein Zufall, dass das Crowdsourcing und künstliche Intelligenz in den letzten Jahren gleichzeitig an Bedeutung gewonnen haben. Es gibt einen Bedarf, den beide Technologien bedienen: In der Forschung, in der Medizin und auch in der Industrie fallen immer mehr Daten an, die verarbeitet werden müssen. Das kann man durch eine künstliche Intelligenz erledigen lassen oder durch Menschenmassen. Aber die Verbindung zwischen Crowdsourcing und künstlicher Intelligenz ist noch tiefer: Künstliche Intelligenzen brauchen Lernmaterial.

"Ein Projekt für die Automobilindustrie hatten wir gemacht. Der Clickworker bekommt eine Fahrsituation angezeigt und muss Rechtecke zeichnen, um Verkehrsschilder zu markieren, und diese Daten werden verwendet, um Fahrassistenzsysteme zu trainieren, sodass die beispielsweise Geschwindigkeitsbeschränkungen automatisch erkennen."

Derzeit dominieren Systeme, die Menschen benötigen, um ihren Hunger nach Anschauungsmaterial zu stillen. Und die schaffen eine riesige Nachfrage: Alleine bei Clickworker drehten sich bis zu 40 Prozent der Aufträge darum, künstliche Intelligenz zu trainieren, sagt Christian Rozsenich. Weltweit hocken hunderttausende Menschen vor Monitoren, klicken für Centbeträge auf Bildern herum, um Maschinen etwas beizubringen. Gleichzeitig werden die Ergebnisse mancher Clickworker stichprobenartig von intelligenten Programmen überwacht. Crowdsourcing und künstliche Intelligenz sind derzeit untrennbar miteinander verwoben. Und sie sollen noch viel enger zusammenwachsen.

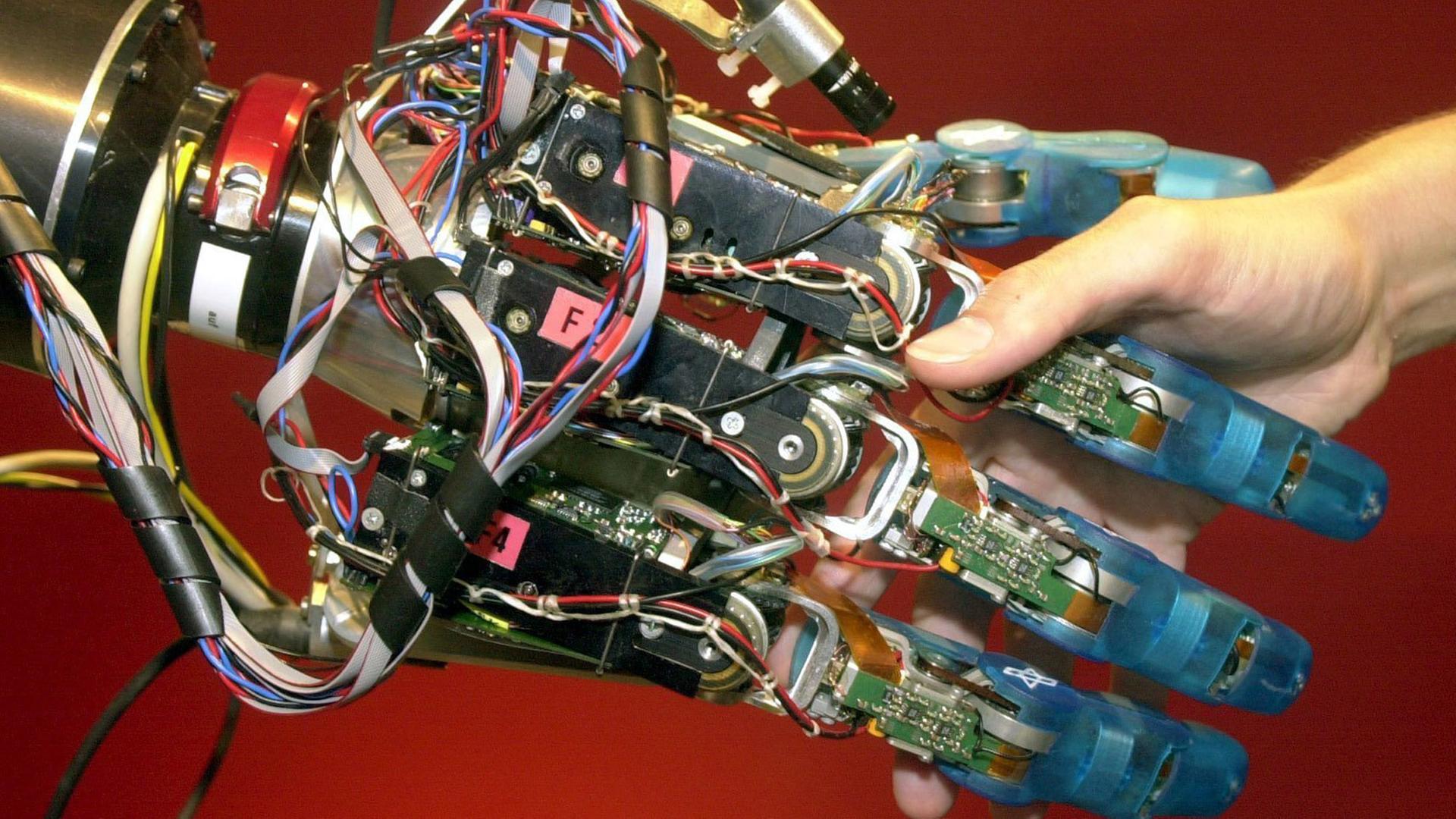

Etappe drei: Die Mensch-Maschine-Symbiose

"Was Sie hier sehen, ist unser Demonstrator zum Thema Kooperation von Menschen mit sehr großen Robotern, stellt dar, wie der Roboter in Zukunft zu einer Art Kollege für den Werker werden könnte."

Thomas Dietz vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung steht in den Hallen des "Future Work Lab" in Stuttgart. Es ist eine Art Forschungs-, Spiel- und Demonstrationswiese für neue Entwicklungen aus den Werkhallen der Welt. Neben Thomas Dietz bewegt sich der orangene Arm eines tonnenschweren Industrieroboters.

"Das Ganze wird überwacht durch ein Kamerasystem. Das stellt sicher, dass sie sich nicht zu nahekommen, weil so ein Roboter ein gewisses Gefährdungspotenzial hat für den Menschen. Hier sehen sie die Überwachung mit den Zonen. Wenn wir hier mal kurz rausgehen, ist die nicht verletzt."

Maschine und Mensch sollen bei dieser Demonstration einen Durchflusssensor zusammenzuschweißen. Der Sensor besteht aus einem Gehäuse und einer Haube, beide mehrere Kilo schwer. Eine körperlich anstrengende Aufgabe, die aber auch viel Erfahrung erfordert. Zunächst stellt der Roboter das Material bereit und nimmt dem Menschen sozusagen das Heben ab.

"Jetzt gehen wir in die nächste Phase der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter. Und zwar geht es darum, diese Haube hier einzufädeln. Das ist sehr schwierig zu automatisieren, weil es ein hakeliger Prozess ist, auch ein toleranzbehafteter Prozess. Und hier kommt die Fähigkeit des Menschen ins Spiel, zu reagieren, die Situation einzuschätzen, Entscheidungen zu treffen, kreativ nach Lösungen zu suchen."

Der Roboter trägt die Haube und Thomas Dietz greift den Arm der Maschine und führt ihn mit seiner Hand zum Gehäuse des Sensors. Die Maschine folgt jeder Handbewegung und der Mensch kann das schwere Bauteil präzise ausrichten. Es folgt die dritte Phase.

"Jetzt wird der Roboter zu einer Art intelligenter Vorrichtung. Er greift sich diese Baugruppe. Jetzt geht es darum, das Ganze auszuschweißen. Wenn ich das machen würde, müsste ich mich stark nach unten beugen, was Probleme mit sich bringt. Wenn der Roboter mir das Bauteil anreicht, kann er das in einer optimalen ergonomischen Position anreichen."

Das Ganze mag wie eine nettes Gimmick anmuten, aber es ist mehr. Die intelligente Maschine nimmt dem Menschen das Körperliche ab und überlässt ihm das Denken und die Feinarbeit. Das alles in einer Art flexibler Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine, wie sie zum Beispiel auch dem Chef-Philosophen eines großen Automobilkonzerns vorschwebt.

"Es gibt Situationen, die werden für ein autonomes Fahrzeug unlösbar bleiben"

In Berlin hat sich Daimler eine alte Industriehalle zu einer Art Loft umgebaut. Alte Sessel, im Sitzkreis angeordnet, geben dem Raum etwas betont Modernes. Es ist das Reich von Alexander Mankowsky. Der Zukunftsforscher entwirft Mobilitätsvisionen. Eine davon ist das autonome Fahren.

"Es gibt Situationen, die werden für ein autonomes Fahrzeug unlösbar bleiben. Beispielsweise es ist ein grünes Licht, grüne Ampeln und ein Mensch ist erkenntlich auf der Straße und der geht nicht weg. Das kann sein, das ist jemand, der sich verletzt hat und dem man helfen müsste. Es können Teenager sein, da müsste man hupen, oder es kann die Vorbereitung zu einer Demo sein, dann muss man umkehren und einen anderen Weg nehmen. Das kann es aber nicht wissen."

In diesen Fällen braucht die Maschine Hilfe. Alexander Mankowsky geht davon aus, dass sie dann einen berechtigten Insassen fragt, was zu tun ist.

"Oder ein Callcenter anruft und da guckt einer raus und sagt: Da ist eine Demo, fahr nach Hause. Soziale Wahrnehmung können Roboter, Maschinen nicht gut. Das wäre auch zu viel verlangt, zu interpretieren: Das könnte ein Mensch sein, der sich gerade, weil er kniet, verletzt hat. Das geht zu weit."

Das Callcenter könnte zum Beispiel eine Crowdsourcing-Lösung sein, wo ein Mensch sich zuschaltet und die für das Auto unlösbare Aufgabe quasi in Echtzeit bearbeitet.

Schwieriges Verhältnis zwischen Mensch und Maschine

"Das Verhältnis Mensch und Maschine, wir müssen die Talente neu sortieren. Was sind menschliche Talente, was sind maschinelle Talente?"

Mankowsky kennt sich aus in der Welt der Maschinenbauer. Aber er ist auch Philosoph. Deshalb weiß er, dass die Frage keineswegs neu ist. Der US-Mathematiker Norbert Wiener hat sie schon 1964 gestellt, in seinem letzten Buch "God and Golem, Inc."

"Das war also damals sehr weitsichtig, weil damals gab es Roboter in dem Sinne nicht, das gab‘s alles nicht. Aber trotzdem hat Norbert Wiener das schon vorausgesehen."

Er hat das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine sogar als eines der "großen Probleme der Zukunft" bezeichnet. In den Sechzigern eine mutige These, aber mittlerweile haben die Maschinen schon so aufgeholt, dass man die Frage, was wirklich menschliche Eigenschaften sind, nicht mehr so ohne weiteres beantworten kann. Alexander Mankowsky hat darauf eine Antwort gefunden, die er in einem Video präsentiert.

"Als schönes Beispiel im Vergleich: Was ist ein Mensch und was ist eine Maschine, haben wir dieses kleine Baby genommen, ein Krabbelkind. Und das ist mit Robotern zusammen um die Wette gekrabbelt. Wenn man sich das anguckt sieht man den Riesen Unterschied zwischen Biologie – Mensch – und so einer Maschine. Das Baby ist neugierig, es geht nicht geradeaus die ganze Zeit, es will alles anfassen und es kommt trotzdem ans Ziel. Und wenn es ans Ziel gekommen ist, weiß es wahrscheinlich mehr über seine Umwelt - es lernt, während die Roboter das eher nicht tun. Wenn er keine Kartendaten hat, dann fährt er da nicht extra hin, um zu gucken, was da los ist."

Der Mensch hat einen eigenen Antrieb, er erforscht Dinge aus sich heraus. Das scheint unser ureigenstes Terrain zu sein, so sieht es Alexander Mankowsky.

Die Ergebnisse der Arbeit von Sohpie Winter werden von anderen Clickworkern bewertet. Je besser ein Clickworker arbeitet, desto anspruchsvollere Aufträge bekommt er. Der nächste Auftrag von Sophie Winter ist ein Text.

"Das ist das Verfassen von Unternehmensprofilen. Das ist schon ein bisschen Text und ich muss verschiedene Keywords einflechten."

Die Profile tauchen dann in Registern und Branchenbüchern im Internet auf. Die Keywords sind wichtig, damit Suchmaschinen die Einträge finden. Sophie Winter bekommt die Webseite eines Gardinenstudios auf Sylt angezeigt und soll dazu den Text verfassen.

"Ich war noch nie in einem Gardinenstudio, ich wusste gar nicht, dass es das gibt."

Dennoch kann sie sich zusammenreimen, wie man einen Text über ein Gardinenstudio schreibt.

"Ihr Fachgeschäft für Dekoartikel. Keyword! Inneneinrichtung."

Aus rechtlichen Gründen und auch wegen der Suchmaschinenoptimierung darf ein Branchenbuch nicht einfach den bestehenden Text einer Webseite kopieren. Es muss etwas Neues entstehen. Nach 20 Minuten ist das passiert und Sophie Winter hat drei Euro verdient.

"Ansprechend gestaltete Räume tragen entscheidend zur Wohn- und Lebensqualität bei. Wir, das Team des Wohn- und Gardinenstudio soundso unterstützen seit 1982 unsere Kunden dabei, ihre individuellen Einrichtungswünsche zu verwirklichen."

Etappe Vier: Die Journalistenmaschine

"Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Clinton und Trump laut neuer Umfrage"

Die Ergebnisse einer neuen nationalen Umfrage durch Bloomberg/Selzer wurden veröffentlicht. Die Teilnehmer wurden befragt, wem sie ihre Stimme geben würden, wenn heute Wahl wäre…

Dieser Text stammt von der Webseite PollyVote. Es ist ein Projekt aus der Prognoseforschung, bei dem Wissenschaftler Wahlergebnisse anhand verschiedener Umfragen vorhersagen. Ein journalistischer Text – nur, dass ihn kein Journalist geschrieben hat. Er stammt aus der Feder von PollyBot – einer künstlichen Intelligenz, die Daten in Worte fasst.

"Ein Anteil von 46,0 Prozent der Teilnehmer gibt an, für die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton stimmen zu werden, während 43,0 Prozent angeben, den Immobilien-Tycoon Donald Trump wählen zu wollen. Der angegebene Stichprobenfehler liegt bei Plus-Minus 3,5 Prozentpunkten. Damit ist der Abstand zwischen beiden Kandidaten nicht signifikant."

Die Stuttgarter Firma AX Semantics hat die Software hinter PollyBot entwickelt. Frank Feulner ist hier für die Erforschung neuer Technologien zuständig.

"Ich habe lange Zeit als freier Journalist gearbeitet und kam dann zu aexea, der Firma, aus der dann AX Semantics hervorgegangen ist. Die Aufgabenstellung hatte zwei Aspekte: Das eine war Content für das Magazin, das bei uns im Haus produziert wurde, und die andere war, Kommunikation für Firmen durchzuführen und darüber zu beraten, also Produkte zu beschreiben, über die Produkte zu recherchieren, Image-Texte zu schreiben."

Dann passierte eine Umwälzung: Plötzlich kamen die Crowdsourcing-Anbieter auf den Markt und boten solche Texte für einen Bruchteil des Preises an. Als Antwort entwickelte die Stuttgarter Firma ein Programm, das Texte von alleine schreibt. Der Journalist Frank Feulner baute eine Journalisten-Maschine. Wobei ihm diese Zuschreibung nicht behagt.

Glaubwürdige Robotertexte

"Wir hatten nie im Sinn, dass wir diesen Kampfbegriff Roboterjournalismus, dass wir diese Vorstellung erfüllen, dass wir da eine Maschine entwickeln, die ganz autonom Dinge recherchiert und Nachrichten produziert und das am Ende noch schneller macht oder billiger als der Redakteur. Wir sind eigentlich ein Produkt gewesen, das für die Content-Erstellung im E-Commerce funktioniert hat. Für die Aufgabenstellung für einen Shop, der Hunderttausende Produkte hat, schnell verfügbaren Content für jedes einzelne Produkt zur Verfügung zu stellen."

Tatsächlich beschrieben die ersten Texte aus der Maschine Ferienwohnungen. Mittlerweile beherrscht das System 18 Sprachen und schreibt Artikel für den Weser Kurier. Associated Press, Forbes,New York Times greifen auf ähnliche Systeme zurück. Hauptsächlich geht es dabei um Routineaufgaben wie Wetter oder Sport-Artikel also, hinter denen Daten stecken, die die Maschine auswerten kann. Die Redaktionen bekommen dafür das System. Es kann dann schon Sätze formulieren, muss aber noch Zusammenhänge und Begriffe lernen. Dafür muss man zunächst einige Texte zu vorhandenen Datensätzen – etwa zu Sportergebnissen – schreiben und dem System erklären, welcher Satzteil mit welchen Daten zusammenhängt.

"Und das hat den Vorteil, dass die Maschine Ihre Schreibe ein stückweit beherrscht, sich Ihrer Vokabeln bedient, Ihre Sprachbilder verwendet."

Der PollyBot brauchte gerade mal sechs Texte über Wahlprognosen und konnte danach eigene Artikel verfassen. Studien belegen, dass die Robotertexte teilweise als glaubwürdiger, aber auch als mechanisch und trocken wahrgenommen werden. Dennoch haben sie das Zeug, viele Journalisten zu ersetzen, glaubt etwa einer der Mitbegründer von Narrative Science, der Firma, die für Forbes automatische Wirtschaftsberichte generiert. 2020 könnten 90 Prozent der Nachrichten von Maschinen geschrieben werden. So zitiert ihn die New York Times. Solche Einschätzungen hört man nicht oft. Die Standardansage ist eigentlich, dass die Maschine den Menschen unterstützen soll.

"Die Talente, in denen die Maschine die Nase vorn hat, das sind die analytischen Fähigkeiten. Wenn es darum geht, eine komplexe Datenquelle zu durchmessen. Wo es auch zugunsten der Maschine ausgeht sind Texte, die hochverfügbar sein müssen. Eines der prominentesten Beispiele: Die LA Times mit dem Quakebot, der dazu dient, schneller als jede andere Publikationsmöglichkeit eine Erdbebenwarnung zu produzieren, wenn der Seismograph ausschlägt."

Der dritte Vorteil der Maschine sei die Skalierbarkeit: Sie kann zu jedem Kreisligaspiel einen Bericht schreiben und zu jedem Stadtviertel eine ausformulierte Wettervorhersage treffen. Alles in Allem soll dem Menschen also die Datenverarbeitung und das redundante Ausformulieren erspart werden. Was bleibt ihm dann?

"Das sind Themen, wo Intuition gefragt ist, wo die Datenlage nicht vollständig ist. Ein menschlicher Redakteur kann Muster vervollständigen, die bis zu 75 Prozent zerstört sind. Das bedeutet auch, dass man Schlüsse aus Erfahrung ziehen kann. Das zweite: Aus dieser Intuition auch eine Position zu beziehen und auch zu vertreten. Also als vierte Gewalt in einer Gesellschaft zu funktionieren und auch zu sagen: Ich finde folgende Entwicklung ist diskussionswürdig oder nicht gut."

Was kann ich, das die Maschine nicht kann?

Emotionen, Weltwissen, Souveränität in Ausnahmesituationen, Meinungsstärke: Wenn man danach sucht, findet man einiges, was der Mensch der Maschine voraus hat. Und doch bleibt ein Unbehagen. Nicht nur, weil man sich fragt, wieviele Arbeiter für Emotionen, Weltwissen, Souveränität in Ausnahmesituationen, Meinungsstärke am Ende gebraucht werden. Ein viel gewichtiger Grund für das Unbehagen könnte sein, dass diese Liste sich ständig ändert. Vor einigen Jahren hätte man noch Sprache oder das Erkennen von Emotionen dazuschreiben können. Doch darin sind Maschinen mittlerweile ziemlich gut. Vielleicht werden sie bald schon so etwas wie eigene Emotionen haben. Was der Mathematiker Norbert Wiener seinerzeit aufgeschrieben hat, ist die Forderung, Menschliches und Maschinelles zu erkennen und richtig zu nutzen. Er gab keine Anleitung, wie man es tun soll. Das konnte er auch gar nicht. Über – damals hypothetische – Übersetzungs- oder Diagnosemaschinen schrieb er:

"Das Problem, die Maschine durch die richtige Anwendung der Intelligenz eines Übersetzers oder Arztes [...] an die gegenwärtigen Umstände anzupassen, ist nicht nur eines, dem man sich jetzt stellen muss. Es ist eines, dem man sich immer und immer wieder stellen muss."

Das bedingt der Fortschritt in Wissenschaft und Technologie. Und so kann man sich in Zeiten von künstlicher Intelligenz als Mensch die Frage stellen: Was kann ich, das die Maschine nicht kann? Man muss sich aber im Klaren sein, dass die Antwort nur vorläufig ist.

Was kann der Mensch? Aus dem Maschinenraum der neuen Arbeitswelt.

Regie: Friederike Wigger, Redaktion: Christiane Knoll

Eine Produktion des Deutschlandfunk 2017

Eine Produktion des Deutschlandfunk 2017