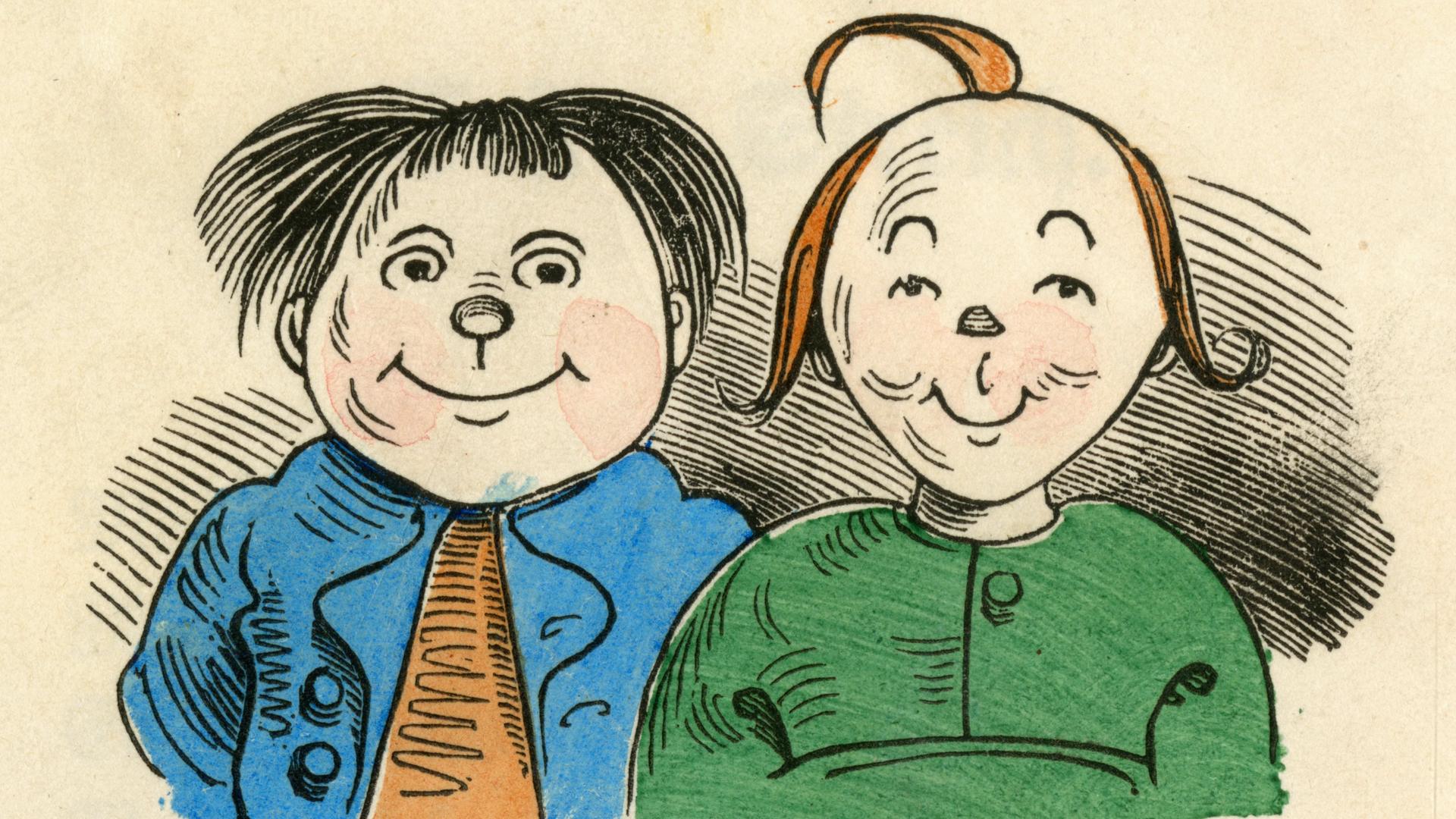

"Ach, was muss man doch von bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen ... "

War es nicht schon immer eine heimliche Lust, sich an den Missetaten anderer zu ergötzen? Für den Leser oder Zuschauer ist es eine doppelte Freude. Zunächst ist zu beobachten, wie andere etwas tun, was man selber nicht einmal zu denken wagt: die Autoritäten piesacken, in bösem Rausch alles kurz und klein schlagen. Und dann folgt die Freude, den moralischen Zeigefinger zu heben und all die Verderbtheit der anderen aus reinstem Herzen zu verurteilen. Ist es nicht genau diese zweifache Form der Selbstvergewisserung, die uns auf jeden neuen Skandal in den Nachrichten anspringen lässt?

Wilhelm Busch muss ein ganz besonderes Sensorium gehabt haben für die Bigotterie seiner Mitmenschen. Es war die Zeit, in der ein Carl Spitzweg seine doppelbödigen Idyllen malte und ein Gottfried Keller hinter der augenzwinkernden Rührseligkeit seiner Novellen handfeste Kritik übte. Aber keiner fand so viel Gehör wie Wilhelm Busch mit seiner Bildergeschichte von "Max & Moritz".

"Jedermann im Dorfe kannte einen, der sich Böck benannte. Alltagsröcke, Sonntagsröcke, lange Hosen, spitze Fräcke, Westen mit bequemen Taschen, warme Mäntel und Gamaschen: alle diese Kleidungssachen wusste Schneider Böck zu machen."

Zeit seines Lebens verkannt

Wilhelm Busch, geboren 1832 im niedersächsischen Wiedensahl, war nicht das, was man einen unbeschwerten Charakter nennt: mit neun Jahren von der Familie getrennt und von einem Onkel in Ebergötzen bei Göttingen aufgezogen; die ratternde Mühle und der kleine Bach dort wirken noch heute seltsam vertraut. In jungen Jahren ein Kunststudent in Antwerpen und München, der sich vor lauter Ehrfurcht vor den großen Meistern nicht an die Leinwand wagte und stattdessen sein Publikum mit schnellen, witzigen Karikaturen auf Bierdeckeln unterhielt; Zeit seines Lebens verkannt, verklemmt, unbeweibt, kinderlos und – wie Hans-Joachim Neyer, der frühere Direktor des Wilhelm-Busch-Museums in Hannover betont – immer in Sorge um den nächsten Auftrag.

"Kultur ist doch eine Ware in der bürgerlichen Gesellschaft geworden. Und Busch ist ein Warenproduzent. Und man kann ganz viel von ihm verstehen, wenn Sie sich in seine Lage versetzen, so wie heute ein Ernst Kahl oder ein Rudi Hurzelmeier oder ein Haderer immer wieder dafür sorgen müssen, dass sie auf Platz eins im "Stern", in der "Bunten", in "Hörzu" und in anderen sind. Das ist gar nicht so einfach, eine Seite zu füllen, die der Chefredakteur sich durch Zahlen belegen lässt: Das wird gefragt."

Der erste Verleger lehnte ab. Die sieben Streiche der Lausebengel Max und Moritz, ihr grausames Ende, "fein geschroten und in Stücken", dazu die böse Häme der Spießbürger, die zu Opfern der schlauen Jungs geworden waren, und das alles in der ungewohnten Form einer Bildergeschichte – das war ihm zu gewagt. Der zweite, der Münchner Caspar Braun, bewies Weitblick: speiste den reimenden Zeichner mit einem Handgeld ab und sicherte sich die vollen Rechte auf ein Werk, das 1865 erstmals erschien und ein krachender Erfolg wurde. Heute sind die juvenilen Grausamkeiten so weit verbreitet wie die Bibel, der Koran oder das "Kapital".

"Max und Moritz, gar nicht träge, sägen heimlich mit der Säge ritze-ratze, voller Tücke in die Brücke eine Lücke."

Generationen von Pädagogen haben vor der genüsslichen Darstellung von Grausamkeit gewarnt. Hans-Joachim Neyer aber gibt zu bedenken, dass die Geschichte mit Kindern womöglich gar nicht für Kinder gemeint war, sondern als Satire auf die Gesellschaft. Und Wilhelm Busch gebührt die Ehre, über deutsche Auswanderer in den USA ein Wort in die Welt getragen zu haben, das zum Schlüsselwort einer ganzen Kultur geworden ist.

"In den amerikanischen Zeitschriften, die ich zu diesem Einfluss – Busch auf den amerikanischen Comic – gelesen habe, heißt es dann: 'And the german immigrants loved very much the Schadenfreude'. Und sie nehmen das deutsche Wort, weil es nicht ein richtiges englisches gibt. Das gleiche gilt für die Gemütlichkeit. Und die Zerstörung der Gemütlichkeit durch die Streiche führt zur Schadenfreude, dass andere aus ihrer Gemütlichkeit gerissen werden. Und das passiert praktisch in allen Comics und auch in den frühen Disney-Filmen, wenn Sie "Steamboat Willie" oder "Plain Crazy" von 1928 nehmen.