"Ja gut, ich denke, da hat kein Mensch mit gerechnet, dass das so schnell geht und ich glaube wirklich, was da los ist, die Zahlen, das wissen vielleicht die Manager, vielleicht auch nicht. Wer weiß?"

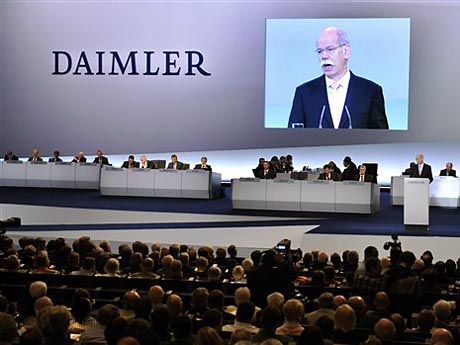

Mit seiner Verwunderung ist er nicht allein. Fast allen Daimler-Mitarbeitern geht es so: Keiner kann den plötzlichen Boom verstehen. Hatte Konzernchef Dieter Zetsche sie doch vor gut einem Jahr noch auf harte Zeiten eingeschworen:

"Der Absatz wird weiter zurückgehen. Für das Ergebnis des Konzerns und seiner Geschäftsfelder erwarten wir weitere erhebliche Belastungen."

Alles anders als gedacht: Der Absatz geht nicht zurück, im Gegenteil – er steigt. Nach Milliardenverlusten meldet das Unternehmen Milliardengewinne. Mit Ende des zweiten Quartals steht fest: Daimler profitiert von dem Aufschwung bei den Autobauern am meisten. Gestern noch Krisenstimmung mit Kurzarbeit und Lohneinbußen, heute: Sonderschichten und volle Auftragsbücher.

Mitte des Monats gab Daimler die aktuellen Quartalszahlen bekannt. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen stieg demnach auf 2,1 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Verlust von rund einer Milliarde das Unternehmen belastet. Schon ist von einem Sommermärchen die Rede, doch die Konzernzentrale kommentiert die Zahlen nüchtern: Das Ergebnis im zweiten Quartal habe über den Erwartungen gelegen.

Vor allem aus China und Amerika kommen die Aufträge. Nicht kleine, spritsparende Autos sind in China zurzeit der Renner, sondern ausgerechnet teure Luxuslimousinen mit dem Stern. Wilfried Porth, Personalvorstand bei Daimler:

"Warum sollen die Menschen in China andere Bedürfnisse haben, wie die in Europa vor vielen Jahren. Wenn man sich weiterentwickelt und zu mehr Vermögen kommt, dann möchte man dies natürlich auch zeigen. Das ist ja schön für uns, dass Mercedes hier für die Marke steht, die man dann eben als Fahrzeug wählt, um auch zu zeigen, dass man zu einem gewissen Wohlstand gekommen ist. In China, der Markt ist so groß, der Nachholbedarf ist noch so groß, dass es eigentlich keine Überraschung ist, dass gerade diese Fahrzeuge bei einer wirtschaftlichen Erholung in diesen Ländern natürlich große Nachfrage hat."

Im Volksmund heißt es: "Wenn der Daimler hustet, ist das Ländle krank". Und jetzt, wo es dem Daimler wieder besser geht, erholt sich auch das Ländle. Vor gut einem Jahr sah es hier noch ganz anders aus: Denn damals war der Daimler, also das Ländle schwer krank. Zumal in Baden-Württemberg jeder siebte Arbeitsplatz direkt von der Automobilindustrie abhängt. So ziemlich jeder hatte Angst um seinen Arbeitsplatz. Anschaffungen, wie eine neue Waschmaschine oder auch Bekleidung, wurden verschoben. Viele Schichtarbeiter und ihre Familien verbrachten im vergangenen Jahr ihren Urlaub auf dem Balkon. Unternehmen in der Metall– und Elektrobranche hatten nicht mehr genug Arbeit, um alle Mitarbeiter zu beschäftigen. Grund zur Sorge für den damaligen Südwestmetall-Chef Jan Stefan Roell:

"Die Zulieferindustrie hat mit zwei Effekten, glaube ich, zu kämpfen. Einmal, dass die logistische Kette sozusagen geleert wird und sie deswegen weniger Aufträge hat und, dass natürlich der Absatz an Autos zurückgegangen ist, und das trifft die Zuliefererindustrie besonders hart."

Auf dem Höhepunkt der Krise galt Stuttgart als die Hauptstadt der Kurzarbeit. Keine andere Region in Deutschland war so stark betroffen, wie das extrem exportabhängige Baden-Württemberg.

Jetzt aber kommt der Kreislauf im mittleren Neckarraum wieder auf Touren. Daimler sowieso – aber auch viele Zulieferer melden wieder Vollbeschäftigung.

Plochingen am Neckar: Ab hier ist der Neckar schiffbar. Seit einigen Wochen liegen wieder mit Schrott beladene Binnenschiffe im Hafen, im Minutentakt fahren Lastwagen auf den Betriebshof der Firma Kaatsch. Hermann Wager leitet gemeinsam mit seinem Sohn das Recyclingunternehmen. Noch vor einem Jahr lagen wochenlang leere Schiffe im Hafen, auf dem Betriebshof stapelten sich Tonnen von Metallabfällen. Im Verwaltungsgebäude gab man sich freundlich, aber die Anspannung war deutlich zu erkennen.

Kaatsch liefert die Rohstoffe wie Schrott und Metalle, aus denen die Metallschmelzwerke wiederum flüssige Rohstoffe für die Automobilindustrie herstellen. Aus dem flüssigen Rohstoff werden Motorblöcke und Zylinderköpfe gegossen. Ein geschlossener Kreislauf: mehr Autos, mehr Motoren, mehr Metallschmelze. Die Rohstoffbranche erreichte die Krise kurz vor der Automobilindustrie. Inzwischen gibt Hermann Wager, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, Entwarnung:

"Die Krise von 2008/2009 bei uns in der Rohstoffwirtschaft haben wir heute überwunden. Der Hochofen ist wieder heiß. Der Hochofen läuft jeden Tag, die Elektrostahlwerke laufen auch für uns, weil wir sind ja Rohstofflieferant für die Elektrostahlwerke und Metallwerke, hier in der Region, und auch speziell Baden-Württemberg und darüber hinaus in Europa auch. Da sind wir sehr zufrieden mit dem ersten halben Jahr 2010."

Unerwartet und fast zu schnell lief das Geschäft mit dem Schrott wieder an. In kürzester Zeit musste Kaatsch seine Leute wieder zusammenschweißen, wie er sagt, um eine Steigerung von bis zu 30 Prozent zu bewältigen:

"Das ging so weit, dass wir unser Lager und auch hier viele in der Region, die Lager weitestgehend geräumt wurden. Das heißt, die Rohstoffe, die bisher in 2009 nicht den reißenden Absatz gefunden haben, sind bereits heute wieder in den Stahlwerken verarbeitet."

Hermann Wager hat die Krise zusammen mit seinem Sohn Ralph Wager gemanagt. Die beiden setzten alles daran, ihre Mitarbeiter zu behalten:

"Als wir uns entschlossen haben, wir stehen vor der Entscheidung, entweder weiter Personal abzubauen oder unsere Personalkosten auf anderen Wegen der aktuellen Auftragslage anzupassen, war das innerhalb von zwei Tagen umgesetzt, dass wir beschlossen haben, den Personalstand zu halten, unter der Voraussetzung, dass unsere Mitarbeiter die Situation und die Zwänge erkennen und auch bereit sind, auf einen gewissen Anteil von ihrem Gehalt zu verzichten."

Transparenz sei das Wichtigste in der Krise gewesen, so Wager junior. Gleichzeitig unterstützen die Chefs ihre Mitarbeiter bei Problemen, die durch die Lohneinbußen entstanden. Seit Ende April ist die Kurzarbeit bei Kaatsch aufgehoben, seit Juni bekommen wieder alle Mitarbeiter ihren vollen Lohn. Fazit der beiden Unternehmer: Die Krise, so dramatisch sie bisweilen auch war, konnte tatsächlich auch als Chance genutzt werden. Einige Mitarbeiter besuchten Fortbildungsveranstaltungen, die im Rahmen der Kurzarbeit von der Agentur für Arbeit angeboten wurden:

"Da muss man mal aus meiner Sicht als Unternehmer mal der Agentur für Arbeit ein Lob aussprechen. Also wir haben, was die Einführung von Kurzarbeit anging, die ganze Abwicklung und auch die Förderung von Mitarbeitern aus Übernahmen, aus Umstrukturierungen, wurden wirklich sehr pragmatisch gehandhabt und auf kurzem Dienstweg Entscheidungen getroffen."

Einige Kilometer weiter, den Neckar abwärts, in Oberesslingen: Auch am Stammsitz der Firma Eberspächer ist das Sommermärchen wahr geworden. Eberspächer zählt weltweit zu den führenden Systementwicklern und Lieferanten für Abgastechnik, Fahrzeugheizungen und Klimasysteme. Das Unternehmen ist zu 100 Prozent von den Autobauern abhängig. Und so klagte Heinrich Baumann, der Firmenchef, im März 2009 noch über einen steilen Absturz:

"Wir müssen feststellen, dass wir tatsächlich jetzt innerhalb der letzten fünf Monate mit Sicherheit in das tiefste Konjunkturtal reingestürzt sind, das wir wahrscheinlich in der überschaubaren Geschichte hatten. Es ging immer auf und ab, aber in der Geschwindigkeit, in der Steilheit ist schon sehr, sehr bemerkenswert."

Ein Jahr später hört sich das schon ganz anders an:

"Auch wir sind überrascht, wie schnell wir aus der Krise herauskommen. Und nach einem relativ forschen Start in das Jahr 2010 hat sich das jetzt immer weiter – nicht nur stabilisiert, sondern die Absätze sind weiter nach oben gekommen, deshalb gebe ich ehrlich zu, bin ich ziemlich überrascht, wie schnell das ging."

Unbeschadet aber hat Eberspächer die Krise nicht überstanden. Auf rund drei Prozent seiner Mitarbeiter musste das Unternehmen verzichten. 63 Millionen Euro verlor Eberspächer im vergangenen Krisenjahr:

"Und da gilt es natürlich, jetzt wieder aufzuholen. Und das geht nur mit entsprechendem Gewinn. Wobei man natürlich nach einem solchen Krisenjahr schon froh ist, wenn man überhaupt eine schwarze Null hinkriegt, und dann hat man noch gar kein Eigenkapital dazu gewonnen; da braucht man dann die Jahre elf und zwölf vermutlich, und da ist jetzt dieser deutlich schnellere Aufschwung als geplant und erhofft, hilft uns da natürlich."

Bei Eberspächer gehen in diesen Tagen die letzten Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurück in die Vollbeschäftigung. Ende Mai zählte der Autozulieferer rund 5800 Beschäftigte. Und noch eine gute Nachricht: Die Firma hat wieder Jobs zu vergeben.

"Wir beginnen gezielt wieder einzustellen. In erster Linie mit Zeitarbeitern, um a) - natürlich, weil das eine ganz große Lehre aus der Krise war, natürlich die Flexibilität wieder aufzubauen, die wir vor der Krise auch hatten, ein wesentlicher Grund neben der Kurzarbeit auch Zeitarbeit, um flexibel reagieren zu können. Und b) – weil natürlich doch am Ende des Tages schon noch eine gewisse Unsicherheit da ist, wie lange das jetzt so euphorisch weiterläuft."

Doch eigentlich ist der Chef von Eberspächer optimistisch. Die Auftragslage ist gut. Sowohl für dieses wie auch für das kommende Jahr sind schon genügend Aufträge eingegangen:

"Wir sehen das immer nur mittelbar, weil wir eben an unsere Kunden, an unsere deutschen Kunden, Daimler beispielsweise liefern, wissen natürlich auch, wo diese Fahrzeuge hingehen, und sehen natürlich auch, dass der europäische Markt und auch der deutsche Markt relativ schwach weiter ist, profitieren aber natürlich von den Exporten unserer Kunden in diese Boomregionen. USA, auch als Boomregion in diesem Zusammenhang und auch China. Unsere lokalen Absätze in China und auch in USA sind aber auch sehr, sehr gut."

Weiter flussabwärts, weiter das Neckartal hinunter. Im Tal kann man den Lärm hören, der aus den Werkshallen kommt – das Ländle arbeitet wieder. Direkt am Neckar liegen die Mercedes-Werke: die Gießerei in Mettingen, die Motorenwerke in Untertürkheim, der eigene Versandhafen von Daimler in Stuttgart-Wangen.

Die Mitarbeiter fahren Sonderschichten, seit Anfang Juli bekommen alle Daimler-Mitarbeiter vollen Lohn oder volles Gehalt. Jüngst stellte das Unternehmen 1800 Zeitarbeiter ein, um die vielen Aufträge aus China erfüllen zu können. Die Welt im Ländle ist wieder in Ordnung. Die PR bei Daimler sprang sofort an: Die Werbestrategen ließen den Erfinder des ersten vierrädrigen Kraftfahrzeugs - Gottlieb Daimler – wieder auferstehen. In einem Werbespot, der eine neue Kommunikationsoffensive einleitete:

Werbespot: "Herr Daimler, sie schaffed zuviel" - "Meined se? Aber i will einfach des Beschte. Des Beschte oder nix."

Gottlieb Daimler hat sein müdes Haupt auf den Schreibtisch gelegt. Ein junges Fräulein fegt die Stube des schwäbischen Erfinders und sorgt sich um das Wohl ihres Chefs. Der Erfinder des Automobils wacht auf, schaut das Fräulein an und spricht den legendären Satz:

"Das Beste oder nichts."

Gottlieb Daimler ist schon lange tot. Er starb im Jahre 1900 in Bad Cannstatt bei Stuttgart, auch in der Nähe des Neckars. Sein Gebot ist in Stein gemeißelt - unter dem Dach seines Gartenhauses in Bad Cannstatt verewigt.

Nicht weit vom Gartenhaus entfernt, in der Untertürkheimer Konzernzentrale, trugen Gottlieb Daimlers geistige Erben im vergangenen Jahr schwer an der Vorgabe des Übervaters. Das Beste, natürlich. Aber was genau ist das Beste für das Unternehmen? Man versuchte es wieder einmal mithilfe der Scheichs: Nach dem Emirat Kuwait stieg eine Investmentgesellschaft des Emirats Abu Dhabi mit 9,1 Prozent in den Konzern ein, was rund zwei Milliarden Euro brachte. Doch viel besser ging es dem Unternehmen dadurch nicht. Zetsches Stuhl wackelte. Dem Ingenieur wurde nachgesagt, ihm fehle eine große neue Strategie. Doch im Februar dieses Jahres wurde der Vertrag des Managers vom Aufsichtsrat um weitere drei Jahre verlängert. Da war der Aufschwung schon spürbar.

Zetsche hatte dem Konzern ein hartes Sparprogramm auferlegt, das allmählich Wirkung zeigte. Im April dieses Jahres besiegelte die Konzernspitze eine strategische Partnerschaft mit den beiden Autoherstellern Renault und Nissan. Die drei Firmen wollen vor allem bei Klein- und Lieferwagen kooperieren. Auch will man gemeinsam eine starke Konkurrenz für den VW Konzern sein.

Zetsche blieb in den schweren Monaten an der Seite seiner Mitarbeiter. Immer wieder suchte er das Gespräch. Im Juni zog Personalvorstand Wilfried Porth ein durchweg positives Fazit, was das Daimler Krisenmanagement betrifft:

"Ich nehme vor allen Dingen mal mit, dass in dieser schweren Zeit, die wir durchgemacht haben, zwischen Belegschaft, Betriebsrat und Unternehmensleitung, dass das möglich war, solidarische Lösungen zu finden, die dieses Unternehmen wirklich einen großen Schritt weitergebracht haben und die auch dafür gesorgt haben, dass wir vor allen anderen auch auf der Ergebnisseite wieder deutlich besser dastehen."

Seit Anfang Juli bekommen alle Beschäftigten bei Daimler wieder ihr volles Gehalt, ihren vollen Lohn. Trotz des Booms aber schafft Daimler keine neuen Stellen. Eine Lehre aus der Krise heißt künftig: Flexibilität.

Porth: "Also da gibt es schon ganz viele unterschiedliche Instrumente, die in der Summe dann eben uns in die Lage versetzt haben, ich sage mal, doch eine große Anzahl an Mitarbeitern abzusichern. Diese Flexibilitäten, die müssen wir uns erhalten für die Zukunft. Dazu gehört auch, dass wir befristete Mitarbeiter und Leiharbeiter zum Einsatz bringen. Das ist einfach auch notwendig, um Zyklen in gewisser Form abzudecken."

Daimler Gesamtbetriebsratschef Erich Klemm beurteilt diese Entwicklung eher skeptisch, auch wenn der Betriebsrat die Zahl der Zeitarbeiter vertraglich begrenzt hat und es diesen Beschäftigten bei Daimler finanziell vergleichsweise gut geht:

"Das haben wir sichergestellt, damit sind wir deutlich besser unterwegs als viele andere Unternehmen, die jetzt Leiharbeitnehmer beschäftigen. Aber ich glaube, es ist dringend notwendig, dass sich jetzt im Aufschwung die Politik mit der Frage beschäftigt, und sich überlegt, wie kann man verhindern, dass alles das, was an zusätzlicher Beschäftigung jetzt aus der Krise entsteht, in prekären Arbeitsverhältnissen entsteht."

Selbst Zeitarbeit aber setzt voraus, dass es Arbeit gibt. Arbeit in Deutschland. Und die ist nicht mehr sicher. Denn: Der Absatzmarkt in Europa ist nicht so groß, wie er mal war, die Zukunft der gesamten Branche liegt vor allem in China.

Klemm: "Daimler und alle anderen Autohersteller werden nach und nach immer mehr in China selber produzieren müssen, um sich dort auf dem Markt zu behaupten. Und deswegen mache ich mir ein bisschen Sorge, wenn das heute für unsere Vollbeschäftigung so ein wichtiger Teil ausmacht."

Bei Daimler ist das Engagement in China kein Geheimnis. So kündigte Personalvorstand Porth vor wenigen Wochen an:

"Wir werden mit Sicherheit unser Engagement in China weiter ausbauen. Analog auch der Marktentwicklung, die sich für uns darstellt. Aber das hat ja auch immer, schon immer traditionell auch positive Effekte für die Beschäftigte in Deutschland gehabt."

Gemeinsam mit Foton Motors will Daimler in den chinesischen Lkw-Massenmarkt einsteigen. Mitte des Monats bekam der weltgrößte Nutzfahrzeughersteller von der chinesischen Regierung die erhoffte Genehmigung für das Gemeinschaftsunternehmen. Das Potenzial ist groß - China war 2009 der weltweit größte Markt für Lastwagen mit fast drei Millionen verkauften Fahrzeugen. Daimler erwartet in den nächsten Monaten die noch fehlende Produktionslizenz der Behörden. Wann die Produktion starte, sei noch unklar, hieß es im Unternehmen.

Welche Konsequenzen das für den Standort Deutschland hat, ist noch nicht vorhersehbar. Die Beschäftigten bei Daimler bekamen im vergangenen Dezember eine Ahnung, wie pragmatisch das Unternehmen Standortverlagerungen durchzieht. So wird die Produktion der neuen C-Klasse ab Ende 2013 nicht mehr im größten deutschen Daimlerwerk Sindelfingen vom Band laufen, sondern hauptsächlich in den USA. Dort also, wo die Autos auch gekauft werden.

In letzter Minute konnte sich Gesamtbetriebsratschef Klemm im Winter mit der Konzernleitung auf eine Job-Garantie bis zum Jahr 2020 für die Sindelfinger Daimler Mitarbeiter einigen. Ob das in der Zukunft noch einmal gelingt, vor allem wenn es um kleinere Produktionsstätten geht, ist eher fraglich. Und so ist der Aufschwung im Südwesten alles andere als nachhaltig, steht die Zukunft des Ländles in den Sternen.

Die gesamte Weltwirtschaft unterliegt schnell wechselnden Zyklen, die nicht mehr langfristig planbar sind. Wer weiß, ob und wie lange sich die Chinesen noch teure Luxuslimousinen leisten können? Wer weiß, ob nicht schon bald Sprit sparende und innovative Autos massenweise nachgefragt werden? Gesamtbetriebsratchef Klemm hat aus der Lehre seine Schlüsse gezogen:

"Ganz sicher dürfen wir nie mehr technologisch hinten sein. Wir müssen in der Qualität supergut sein. Das, was Daimler jetzt sozusagen als neues und uraltes Credo verkündet, nämlich 'das Beste oder nichts', das sind, glaube ich, so die Themen, die uns alle umtreiben, und das bedeutet auch – Innovation bei neuen Produkten. Da muss klar sein, ein Mercedes ist wirklich was Neues, was, was nach vorne führt, und unsere Entwicklungsbereiche sind da glaube ich auch gut unterwegs."

Mit seiner Verwunderung ist er nicht allein. Fast allen Daimler-Mitarbeitern geht es so: Keiner kann den plötzlichen Boom verstehen. Hatte Konzernchef Dieter Zetsche sie doch vor gut einem Jahr noch auf harte Zeiten eingeschworen:

"Der Absatz wird weiter zurückgehen. Für das Ergebnis des Konzerns und seiner Geschäftsfelder erwarten wir weitere erhebliche Belastungen."

Alles anders als gedacht: Der Absatz geht nicht zurück, im Gegenteil – er steigt. Nach Milliardenverlusten meldet das Unternehmen Milliardengewinne. Mit Ende des zweiten Quartals steht fest: Daimler profitiert von dem Aufschwung bei den Autobauern am meisten. Gestern noch Krisenstimmung mit Kurzarbeit und Lohneinbußen, heute: Sonderschichten und volle Auftragsbücher.

Mitte des Monats gab Daimler die aktuellen Quartalszahlen bekannt. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen stieg demnach auf 2,1 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Verlust von rund einer Milliarde das Unternehmen belastet. Schon ist von einem Sommermärchen die Rede, doch die Konzernzentrale kommentiert die Zahlen nüchtern: Das Ergebnis im zweiten Quartal habe über den Erwartungen gelegen.

Vor allem aus China und Amerika kommen die Aufträge. Nicht kleine, spritsparende Autos sind in China zurzeit der Renner, sondern ausgerechnet teure Luxuslimousinen mit dem Stern. Wilfried Porth, Personalvorstand bei Daimler:

"Warum sollen die Menschen in China andere Bedürfnisse haben, wie die in Europa vor vielen Jahren. Wenn man sich weiterentwickelt und zu mehr Vermögen kommt, dann möchte man dies natürlich auch zeigen. Das ist ja schön für uns, dass Mercedes hier für die Marke steht, die man dann eben als Fahrzeug wählt, um auch zu zeigen, dass man zu einem gewissen Wohlstand gekommen ist. In China, der Markt ist so groß, der Nachholbedarf ist noch so groß, dass es eigentlich keine Überraschung ist, dass gerade diese Fahrzeuge bei einer wirtschaftlichen Erholung in diesen Ländern natürlich große Nachfrage hat."

Im Volksmund heißt es: "Wenn der Daimler hustet, ist das Ländle krank". Und jetzt, wo es dem Daimler wieder besser geht, erholt sich auch das Ländle. Vor gut einem Jahr sah es hier noch ganz anders aus: Denn damals war der Daimler, also das Ländle schwer krank. Zumal in Baden-Württemberg jeder siebte Arbeitsplatz direkt von der Automobilindustrie abhängt. So ziemlich jeder hatte Angst um seinen Arbeitsplatz. Anschaffungen, wie eine neue Waschmaschine oder auch Bekleidung, wurden verschoben. Viele Schichtarbeiter und ihre Familien verbrachten im vergangenen Jahr ihren Urlaub auf dem Balkon. Unternehmen in der Metall– und Elektrobranche hatten nicht mehr genug Arbeit, um alle Mitarbeiter zu beschäftigen. Grund zur Sorge für den damaligen Südwestmetall-Chef Jan Stefan Roell:

"Die Zulieferindustrie hat mit zwei Effekten, glaube ich, zu kämpfen. Einmal, dass die logistische Kette sozusagen geleert wird und sie deswegen weniger Aufträge hat und, dass natürlich der Absatz an Autos zurückgegangen ist, und das trifft die Zuliefererindustrie besonders hart."

Auf dem Höhepunkt der Krise galt Stuttgart als die Hauptstadt der Kurzarbeit. Keine andere Region in Deutschland war so stark betroffen, wie das extrem exportabhängige Baden-Württemberg.

Jetzt aber kommt der Kreislauf im mittleren Neckarraum wieder auf Touren. Daimler sowieso – aber auch viele Zulieferer melden wieder Vollbeschäftigung.

Plochingen am Neckar: Ab hier ist der Neckar schiffbar. Seit einigen Wochen liegen wieder mit Schrott beladene Binnenschiffe im Hafen, im Minutentakt fahren Lastwagen auf den Betriebshof der Firma Kaatsch. Hermann Wager leitet gemeinsam mit seinem Sohn das Recyclingunternehmen. Noch vor einem Jahr lagen wochenlang leere Schiffe im Hafen, auf dem Betriebshof stapelten sich Tonnen von Metallabfällen. Im Verwaltungsgebäude gab man sich freundlich, aber die Anspannung war deutlich zu erkennen.

Kaatsch liefert die Rohstoffe wie Schrott und Metalle, aus denen die Metallschmelzwerke wiederum flüssige Rohstoffe für die Automobilindustrie herstellen. Aus dem flüssigen Rohstoff werden Motorblöcke und Zylinderköpfe gegossen. Ein geschlossener Kreislauf: mehr Autos, mehr Motoren, mehr Metallschmelze. Die Rohstoffbranche erreichte die Krise kurz vor der Automobilindustrie. Inzwischen gibt Hermann Wager, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, Entwarnung:

"Die Krise von 2008/2009 bei uns in der Rohstoffwirtschaft haben wir heute überwunden. Der Hochofen ist wieder heiß. Der Hochofen läuft jeden Tag, die Elektrostahlwerke laufen auch für uns, weil wir sind ja Rohstofflieferant für die Elektrostahlwerke und Metallwerke, hier in der Region, und auch speziell Baden-Württemberg und darüber hinaus in Europa auch. Da sind wir sehr zufrieden mit dem ersten halben Jahr 2010."

Unerwartet und fast zu schnell lief das Geschäft mit dem Schrott wieder an. In kürzester Zeit musste Kaatsch seine Leute wieder zusammenschweißen, wie er sagt, um eine Steigerung von bis zu 30 Prozent zu bewältigen:

"Das ging so weit, dass wir unser Lager und auch hier viele in der Region, die Lager weitestgehend geräumt wurden. Das heißt, die Rohstoffe, die bisher in 2009 nicht den reißenden Absatz gefunden haben, sind bereits heute wieder in den Stahlwerken verarbeitet."

Hermann Wager hat die Krise zusammen mit seinem Sohn Ralph Wager gemanagt. Die beiden setzten alles daran, ihre Mitarbeiter zu behalten:

"Als wir uns entschlossen haben, wir stehen vor der Entscheidung, entweder weiter Personal abzubauen oder unsere Personalkosten auf anderen Wegen der aktuellen Auftragslage anzupassen, war das innerhalb von zwei Tagen umgesetzt, dass wir beschlossen haben, den Personalstand zu halten, unter der Voraussetzung, dass unsere Mitarbeiter die Situation und die Zwänge erkennen und auch bereit sind, auf einen gewissen Anteil von ihrem Gehalt zu verzichten."

Transparenz sei das Wichtigste in der Krise gewesen, so Wager junior. Gleichzeitig unterstützen die Chefs ihre Mitarbeiter bei Problemen, die durch die Lohneinbußen entstanden. Seit Ende April ist die Kurzarbeit bei Kaatsch aufgehoben, seit Juni bekommen wieder alle Mitarbeiter ihren vollen Lohn. Fazit der beiden Unternehmer: Die Krise, so dramatisch sie bisweilen auch war, konnte tatsächlich auch als Chance genutzt werden. Einige Mitarbeiter besuchten Fortbildungsveranstaltungen, die im Rahmen der Kurzarbeit von der Agentur für Arbeit angeboten wurden:

"Da muss man mal aus meiner Sicht als Unternehmer mal der Agentur für Arbeit ein Lob aussprechen. Also wir haben, was die Einführung von Kurzarbeit anging, die ganze Abwicklung und auch die Förderung von Mitarbeitern aus Übernahmen, aus Umstrukturierungen, wurden wirklich sehr pragmatisch gehandhabt und auf kurzem Dienstweg Entscheidungen getroffen."

Einige Kilometer weiter, den Neckar abwärts, in Oberesslingen: Auch am Stammsitz der Firma Eberspächer ist das Sommermärchen wahr geworden. Eberspächer zählt weltweit zu den führenden Systementwicklern und Lieferanten für Abgastechnik, Fahrzeugheizungen und Klimasysteme. Das Unternehmen ist zu 100 Prozent von den Autobauern abhängig. Und so klagte Heinrich Baumann, der Firmenchef, im März 2009 noch über einen steilen Absturz:

"Wir müssen feststellen, dass wir tatsächlich jetzt innerhalb der letzten fünf Monate mit Sicherheit in das tiefste Konjunkturtal reingestürzt sind, das wir wahrscheinlich in der überschaubaren Geschichte hatten. Es ging immer auf und ab, aber in der Geschwindigkeit, in der Steilheit ist schon sehr, sehr bemerkenswert."

Ein Jahr später hört sich das schon ganz anders an:

"Auch wir sind überrascht, wie schnell wir aus der Krise herauskommen. Und nach einem relativ forschen Start in das Jahr 2010 hat sich das jetzt immer weiter – nicht nur stabilisiert, sondern die Absätze sind weiter nach oben gekommen, deshalb gebe ich ehrlich zu, bin ich ziemlich überrascht, wie schnell das ging."

Unbeschadet aber hat Eberspächer die Krise nicht überstanden. Auf rund drei Prozent seiner Mitarbeiter musste das Unternehmen verzichten. 63 Millionen Euro verlor Eberspächer im vergangenen Krisenjahr:

"Und da gilt es natürlich, jetzt wieder aufzuholen. Und das geht nur mit entsprechendem Gewinn. Wobei man natürlich nach einem solchen Krisenjahr schon froh ist, wenn man überhaupt eine schwarze Null hinkriegt, und dann hat man noch gar kein Eigenkapital dazu gewonnen; da braucht man dann die Jahre elf und zwölf vermutlich, und da ist jetzt dieser deutlich schnellere Aufschwung als geplant und erhofft, hilft uns da natürlich."

Bei Eberspächer gehen in diesen Tagen die letzten Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurück in die Vollbeschäftigung. Ende Mai zählte der Autozulieferer rund 5800 Beschäftigte. Und noch eine gute Nachricht: Die Firma hat wieder Jobs zu vergeben.

"Wir beginnen gezielt wieder einzustellen. In erster Linie mit Zeitarbeitern, um a) - natürlich, weil das eine ganz große Lehre aus der Krise war, natürlich die Flexibilität wieder aufzubauen, die wir vor der Krise auch hatten, ein wesentlicher Grund neben der Kurzarbeit auch Zeitarbeit, um flexibel reagieren zu können. Und b) – weil natürlich doch am Ende des Tages schon noch eine gewisse Unsicherheit da ist, wie lange das jetzt so euphorisch weiterläuft."

Doch eigentlich ist der Chef von Eberspächer optimistisch. Die Auftragslage ist gut. Sowohl für dieses wie auch für das kommende Jahr sind schon genügend Aufträge eingegangen:

"Wir sehen das immer nur mittelbar, weil wir eben an unsere Kunden, an unsere deutschen Kunden, Daimler beispielsweise liefern, wissen natürlich auch, wo diese Fahrzeuge hingehen, und sehen natürlich auch, dass der europäische Markt und auch der deutsche Markt relativ schwach weiter ist, profitieren aber natürlich von den Exporten unserer Kunden in diese Boomregionen. USA, auch als Boomregion in diesem Zusammenhang und auch China. Unsere lokalen Absätze in China und auch in USA sind aber auch sehr, sehr gut."

Weiter flussabwärts, weiter das Neckartal hinunter. Im Tal kann man den Lärm hören, der aus den Werkshallen kommt – das Ländle arbeitet wieder. Direkt am Neckar liegen die Mercedes-Werke: die Gießerei in Mettingen, die Motorenwerke in Untertürkheim, der eigene Versandhafen von Daimler in Stuttgart-Wangen.

Die Mitarbeiter fahren Sonderschichten, seit Anfang Juli bekommen alle Daimler-Mitarbeiter vollen Lohn oder volles Gehalt. Jüngst stellte das Unternehmen 1800 Zeitarbeiter ein, um die vielen Aufträge aus China erfüllen zu können. Die Welt im Ländle ist wieder in Ordnung. Die PR bei Daimler sprang sofort an: Die Werbestrategen ließen den Erfinder des ersten vierrädrigen Kraftfahrzeugs - Gottlieb Daimler – wieder auferstehen. In einem Werbespot, der eine neue Kommunikationsoffensive einleitete:

Werbespot: "Herr Daimler, sie schaffed zuviel" - "Meined se? Aber i will einfach des Beschte. Des Beschte oder nix."

Gottlieb Daimler hat sein müdes Haupt auf den Schreibtisch gelegt. Ein junges Fräulein fegt die Stube des schwäbischen Erfinders und sorgt sich um das Wohl ihres Chefs. Der Erfinder des Automobils wacht auf, schaut das Fräulein an und spricht den legendären Satz:

"Das Beste oder nichts."

Gottlieb Daimler ist schon lange tot. Er starb im Jahre 1900 in Bad Cannstatt bei Stuttgart, auch in der Nähe des Neckars. Sein Gebot ist in Stein gemeißelt - unter dem Dach seines Gartenhauses in Bad Cannstatt verewigt.

Nicht weit vom Gartenhaus entfernt, in der Untertürkheimer Konzernzentrale, trugen Gottlieb Daimlers geistige Erben im vergangenen Jahr schwer an der Vorgabe des Übervaters. Das Beste, natürlich. Aber was genau ist das Beste für das Unternehmen? Man versuchte es wieder einmal mithilfe der Scheichs: Nach dem Emirat Kuwait stieg eine Investmentgesellschaft des Emirats Abu Dhabi mit 9,1 Prozent in den Konzern ein, was rund zwei Milliarden Euro brachte. Doch viel besser ging es dem Unternehmen dadurch nicht. Zetsches Stuhl wackelte. Dem Ingenieur wurde nachgesagt, ihm fehle eine große neue Strategie. Doch im Februar dieses Jahres wurde der Vertrag des Managers vom Aufsichtsrat um weitere drei Jahre verlängert. Da war der Aufschwung schon spürbar.

Zetsche hatte dem Konzern ein hartes Sparprogramm auferlegt, das allmählich Wirkung zeigte. Im April dieses Jahres besiegelte die Konzernspitze eine strategische Partnerschaft mit den beiden Autoherstellern Renault und Nissan. Die drei Firmen wollen vor allem bei Klein- und Lieferwagen kooperieren. Auch will man gemeinsam eine starke Konkurrenz für den VW Konzern sein.

Zetsche blieb in den schweren Monaten an der Seite seiner Mitarbeiter. Immer wieder suchte er das Gespräch. Im Juni zog Personalvorstand Wilfried Porth ein durchweg positives Fazit, was das Daimler Krisenmanagement betrifft:

"Ich nehme vor allen Dingen mal mit, dass in dieser schweren Zeit, die wir durchgemacht haben, zwischen Belegschaft, Betriebsrat und Unternehmensleitung, dass das möglich war, solidarische Lösungen zu finden, die dieses Unternehmen wirklich einen großen Schritt weitergebracht haben und die auch dafür gesorgt haben, dass wir vor allen anderen auch auf der Ergebnisseite wieder deutlich besser dastehen."

Seit Anfang Juli bekommen alle Beschäftigten bei Daimler wieder ihr volles Gehalt, ihren vollen Lohn. Trotz des Booms aber schafft Daimler keine neuen Stellen. Eine Lehre aus der Krise heißt künftig: Flexibilität.

Porth: "Also da gibt es schon ganz viele unterschiedliche Instrumente, die in der Summe dann eben uns in die Lage versetzt haben, ich sage mal, doch eine große Anzahl an Mitarbeitern abzusichern. Diese Flexibilitäten, die müssen wir uns erhalten für die Zukunft. Dazu gehört auch, dass wir befristete Mitarbeiter und Leiharbeiter zum Einsatz bringen. Das ist einfach auch notwendig, um Zyklen in gewisser Form abzudecken."

Daimler Gesamtbetriebsratschef Erich Klemm beurteilt diese Entwicklung eher skeptisch, auch wenn der Betriebsrat die Zahl der Zeitarbeiter vertraglich begrenzt hat und es diesen Beschäftigten bei Daimler finanziell vergleichsweise gut geht:

"Das haben wir sichergestellt, damit sind wir deutlich besser unterwegs als viele andere Unternehmen, die jetzt Leiharbeitnehmer beschäftigen. Aber ich glaube, es ist dringend notwendig, dass sich jetzt im Aufschwung die Politik mit der Frage beschäftigt, und sich überlegt, wie kann man verhindern, dass alles das, was an zusätzlicher Beschäftigung jetzt aus der Krise entsteht, in prekären Arbeitsverhältnissen entsteht."

Selbst Zeitarbeit aber setzt voraus, dass es Arbeit gibt. Arbeit in Deutschland. Und die ist nicht mehr sicher. Denn: Der Absatzmarkt in Europa ist nicht so groß, wie er mal war, die Zukunft der gesamten Branche liegt vor allem in China.

Klemm: "Daimler und alle anderen Autohersteller werden nach und nach immer mehr in China selber produzieren müssen, um sich dort auf dem Markt zu behaupten. Und deswegen mache ich mir ein bisschen Sorge, wenn das heute für unsere Vollbeschäftigung so ein wichtiger Teil ausmacht."

Bei Daimler ist das Engagement in China kein Geheimnis. So kündigte Personalvorstand Porth vor wenigen Wochen an:

"Wir werden mit Sicherheit unser Engagement in China weiter ausbauen. Analog auch der Marktentwicklung, die sich für uns darstellt. Aber das hat ja auch immer, schon immer traditionell auch positive Effekte für die Beschäftigte in Deutschland gehabt."

Gemeinsam mit Foton Motors will Daimler in den chinesischen Lkw-Massenmarkt einsteigen. Mitte des Monats bekam der weltgrößte Nutzfahrzeughersteller von der chinesischen Regierung die erhoffte Genehmigung für das Gemeinschaftsunternehmen. Das Potenzial ist groß - China war 2009 der weltweit größte Markt für Lastwagen mit fast drei Millionen verkauften Fahrzeugen. Daimler erwartet in den nächsten Monaten die noch fehlende Produktionslizenz der Behörden. Wann die Produktion starte, sei noch unklar, hieß es im Unternehmen.

Welche Konsequenzen das für den Standort Deutschland hat, ist noch nicht vorhersehbar. Die Beschäftigten bei Daimler bekamen im vergangenen Dezember eine Ahnung, wie pragmatisch das Unternehmen Standortverlagerungen durchzieht. So wird die Produktion der neuen C-Klasse ab Ende 2013 nicht mehr im größten deutschen Daimlerwerk Sindelfingen vom Band laufen, sondern hauptsächlich in den USA. Dort also, wo die Autos auch gekauft werden.

In letzter Minute konnte sich Gesamtbetriebsratschef Klemm im Winter mit der Konzernleitung auf eine Job-Garantie bis zum Jahr 2020 für die Sindelfinger Daimler Mitarbeiter einigen. Ob das in der Zukunft noch einmal gelingt, vor allem wenn es um kleinere Produktionsstätten geht, ist eher fraglich. Und so ist der Aufschwung im Südwesten alles andere als nachhaltig, steht die Zukunft des Ländles in den Sternen.

Die gesamte Weltwirtschaft unterliegt schnell wechselnden Zyklen, die nicht mehr langfristig planbar sind. Wer weiß, ob und wie lange sich die Chinesen noch teure Luxuslimousinen leisten können? Wer weiß, ob nicht schon bald Sprit sparende und innovative Autos massenweise nachgefragt werden? Gesamtbetriebsratchef Klemm hat aus der Lehre seine Schlüsse gezogen:

"Ganz sicher dürfen wir nie mehr technologisch hinten sein. Wir müssen in der Qualität supergut sein. Das, was Daimler jetzt sozusagen als neues und uraltes Credo verkündet, nämlich 'das Beste oder nichts', das sind, glaube ich, so die Themen, die uns alle umtreiben, und das bedeutet auch – Innovation bei neuen Produkten. Da muss klar sein, ein Mercedes ist wirklich was Neues, was, was nach vorne führt, und unsere Entwicklungsbereiche sind da glaube ich auch gut unterwegs."