Um es gleich zu sagen: In Deborah Levys autobiografischem Roman "Was das Leben kostet" geht es um ein ganz spezifisches Leben, um das Leben einer schreibenden Frau jenseits der fünfzig nach der Trennung von ihrem Mann, will heißen, um die Befreiung aus einer Beziehung, die der Autorin offenbar wenig Raum gelassen hat. Ein "Zimmer für sich allein" wie Virginia Woolf hatte sie zwar, aber das Familienheim scheint zum Gefängnis geworden zu sein. Über die Vorgeschichte der Trennung erfährt man als Leserin nichts. Ganz am Ende heißt es einmal:

"Als hätten wir von unserer ersten Begegnung an den Pakt gehabt, nicht mehr voneinander wissen zu wollen, sondern weniger. Das war der fatale Fehler, der uns auseinandergetrieben hatte, das sah ich ein."

Alltagserfahrung wird Reflexion

Der Umzug aus dem düsteren viktorianischen Haus erfolgt mit den beiden Töchtern in den sechsten Stock eines Hochhauses mit Blick über London. Dort ist es hell, man ist den Wolken nahe, dafür gibt es aber keinen Platz für einen Schreibtisch. Eine vierundachtzigjährige Freundin bietet Levy das Gartenhäuschen auf ihrem Grundstück an, in dem sie fortan unter einem Apfelbaum mit einem Eichhörnchen als täglichem Besucher schreibt. Das alles ist nicht aufregend und es ist auch nichts Singuläres, hätte die Autorin nicht die Fähigkeit, immer wieder ihre Alltagserfahrungen mit der Reflexion dieses speziellen Lebensabschnitts zu verknüpfen.

Der Roman beginnt mit dem Bild einer jungen Frau, die vor der Küste Mexicos auf einen Tauchgang geht. Als sie wieder an die Oberfläche kommt, ist ein Unwetter ausgebrochen. Im Bild der Taucherin geht es jedoch noch um mehr. Die junge Frau hat eine tiefe Kränkung erfahren, denn eine – nicht näher bezeichnete - Person auf dem Boot, auf die sie gesetzt hat, ist ihr nicht zur Hilfe gekommen. Das Bild der Taucherin steht für den Wandlungsprozess, mit dem auch das neue Leben der Autorin beginnt: Sie taucht nach zwanzig Jahren auf und in der Welt ihrer Ehe herrscht Sturm und sie ist gezwungen, sich von nun an allein auf sich zu verlassen und zu erkennen, "dass Zurückschwimmen Ertrinken bedeuten würde."

"Chaos sei das, was wir am meisten fürchten, heißt es oft, aber ich glaube heute, insgeheim ist das Chaos unsere größte Sehnsucht. Wenn wir nicht mehr überzeugt sind von der Zukunft, die wir planen, nicht von dem Haus, für das wir uns verschuldet haben, nicht von dem Menschen, der neben uns schläft, dann kann es schon sein, dass uns ein Unwetter (das sich seit langem am Himmel zusammenbraut) der Person näher bringt, die wir in der Welt gern wären."

Kreieren von Abwesenheit

Wer nun als Leserin gespannt auf eine Geschichte dieser Selbstfindung hofft, wird enttäuscht. Im Weiteren geht es um Kränkung, jedoch nicht um gegenseitige, sondern darum, was Männer Frauen "antun", indem sie sie zu Nebenfiguren machen. Levy, die eine Reihe von Drehbüchern und Theaterstücken verfasst hat, spricht im Roman häufig von Haupt- und Nebenfiguren. Es werden Männer zitiert, die ihre Frauen niemals ansehen, während sie mit ihnen kommunizieren oder ihre Frauen nie beim Namen nennen, sondern nur von "meiner Frau" sprechen. Dafür bekommt im Gegenzug bei Levy der von ihr verlassene Ehemann keinen Namen. Er wird nur als der "Vater meiner Kinder" oder einmal als jemand mit einem Glas Bier in der Hand charakterisiert. Und ein schwuler Freund firmiert allein unter der Bezeichnung "der bei der Beerdigung geweint hat", weil er beim Begräbnis seines Freundes weinte.

In einem Interview sagte Levy einmal, dass das Kreieren von Abwesenheit sie am meisten am Schreiben interessiere. Es handele sich um Abwesenheiten, die von der Leserin gefüllt werden müssten.

Dennoch: Die Parameter für das Geschlechterverhältnis im Text sind deutlich gesetzt.

Die junge Taucherin, die ihre Geschichte einem anderen Alleinreisenden in einem Restaurant erzählt, stößt auf männliches Unverständnis. Der Fremde interessiert sich nicht für ihre Geschichte, weil er in der jungen Frau gar kein eigenständiges Wesen sieht.

Die Kolonialisierung des öffentlichen Raums

Ein anderes Beispiel: Ein junges Mädchen, das im Eurostar sitzt und Französisch lernt, wird von einem älteren Herrn gebeten, für ihn und seine Zeitung auf dem Tisch Platz zu machen. Das Mädchen nimmt daraufhin sein Notebook auf den Schoß und der Alte nutzt den so gewonnenen Raum insgesamt für seine Zeitung, sein Sandwich und seinen Apfel. Eingeschrieben in die Szene ist das männliche "Raum-Nehmen", das selbstverständliche "Sich-breit-Machen", das heute von Feministinnen als "manspreading" gescholten wird, ein Neologismus, der sich auf die Praxis von Männern bezieht, in öffentlichen Verkehrsmitteln mit weit geöffneten Beinen zu sitzen und dabei mehr als einen Sitz in Anspruch zu nehmen:

"Als ich ihn bat, seine Zeitung ein bisschen zusammenzuschieben, damit noch Platz für ihren Laptop wäre, musste ich meinen Satz zweimal wiederholen, als verstünde er meinen Gebrauch der englischen Sprache nicht. Schließlich sagte ich: 'Sie lernt', und als er auch das nicht verstand, sagte ich: 'Sie arbeitet.'"

So gerät der Roman in Teilen zu einer Art projektiven Anklage gegen die männliche Kolonialisierung weiblichen Raums und die Schwierigkeiten des weiblichen Subjektseins. Levy zitiert die amerikanische Fotokünstlerin Francesca Woodman, die in ihren Selbstporträts die weibliche Form mit spezifischen Techniken zu verwischen versucht:

"Immer wieder versuchte sie, mit Wänden, Tapeten, Fußböden zu verschmelzen, Nebel, Gespenst, Schmierfleck zu werden, eine Unschärfe, ein weibliches Subjekt, das ausradiert, aber noch kenntlich ist."

Neben Marguerite Duras und Emily Dickinson, den Autorinnen, bei denen sich Levy rückversichert, zitiert sie auch die Beziehung von Simone de Beauvoir und Nelson Algren, dem amerikanischen Schriftsteller, der mit de Beauvoir zusammenleben und eine Familie gründen wollte. Simone de Beauvoir hatte schon früh die Einsicht, dass sie ihr Schreiben und Paris niemals mit einem Leben als Ehefrau und Mutter in Chicago vertauschen könnte, dass ein solches Leben sie mehr kosten würde als Algren, den Chicagoer Autor. Levy stellt fest, dass ihr Leben als Ehefrau und Mutter anders verlaufen ist, dass sie jedoch beide, de Beauvoir und Levy, auf den Zug aufgesprungen seien, dessen Reiseziel Freiheit heißt.

Very Middle Class

Die Kosten von Levys Leben und ihrer Freiheit sind gemessen an denen vieler anderer Frauen sehr middle class. Sie hat weder ein Trauma erlitten noch herrscht in ihrem Leben wirkliche Not. Die psychischen und materiellen Kosten vieler alleinerziehender Frauen sind im Durchschnitt deutlich höher als die einer Erfolgsautorin. Zu den Härten, die sie erdulden muss, zählt die Tatsache, dass sie mit einem E-Bike durch London fahren muss oder dass ein Limetten-Knoblauch-Hühnchen aus ihrer Tasche fällt und von einem Auto platt gefahren wird. Und auch wenn der Neubeginn im vorgeschrittenen Alter eine Form des Kontrollverlustes in sich birgt, so spürt die Erzählerin auch:

"Das Leben bricht auseinander. Wir versuchen es in die Hand zu nehmen, versuchen es zusammenzuhalten. Bis uns irgendwann klar wird, dass wir es gar nicht zusammenhalten wollen."

Sensibel beobachtet, präzise beschrieben

Ein anrührendes Kapitel ist der Autorin über das Sterben der Mutter gelungen. Nach der Trennung vom Mann erfährt sie nun noch den Verlust der frühesten Beziehung in ihrem Leben. Ein überaus schwieriges Mutter-Tochter-Verhältnis hatte Deborah Levy schon in ihrem Roman "Hot Milk" geschildert. Im Leben übernimmt sie in den letzten Wochen die Mutterrolle für die Kranke, während die Sterbende umgekehrt eine Ärztin darum bittet, dass man Licht mache, damit sich die lesende Tochter nicht die Augen verderbe.

Levy ist eine Autorin, die sensibel beobachten und präzise und unterhaltsam schreiben kann. So farbig, abwechslungsreich und kohärent wie der autobiografische Vorläuferroman "Was ich nicht wissen will", der Levys Kindheit im Südafrika der Apartheid und ihre ersten Jahre in London bis zur Scheidung der Eltern schildert, ist der Roman "Was das Leben kostet" nicht.

Das Leben als alleinstehende Frau über fünfzig in London kostet anscheinend viel Mühe. Es ist der Preis dafür, nach Jahren als Ehefrau und Mutter endlich die Hauptrolle im eigenen Leben zu spielen. Das sollte sich frau aber doch ruhig etwas kosten lassen.

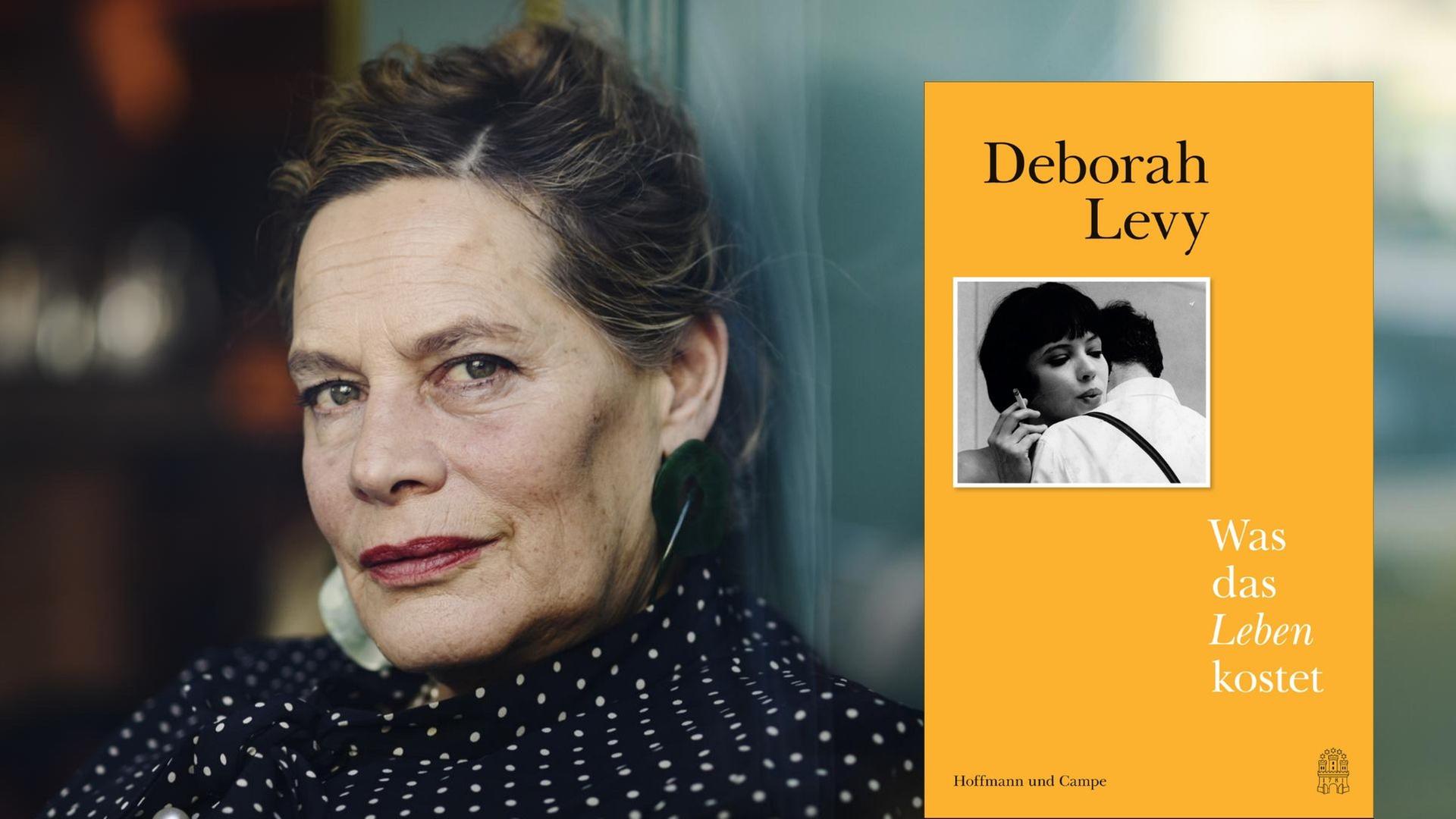

Deborah Levy: "Was das Leben kostet"

Aus dem Englischen von Barbara Schaden

Hoffmann und Campe, Hamburg. 160 Seiten, 20 Euro.

Aus dem Englischen von Barbara Schaden

Hoffmann und Campe, Hamburg. 160 Seiten, 20 Euro.