Der Reichtum der Stadt spiegelte sich in seinen imposanten Bauten wider, der Königspalast galt in jener Zeit als einer der größten der damals bekannten Welt. Wie üppig seine Ausstattung gewesen sein muss, lässt sich nur erahnen: Ein vor einigen Jahren von deutschen Wissenschaftlern gefundenes Grab unter dem Palast barg große Schätze, die auf einen geheimnisvollen Ahnenkult schließen ließen.

Jetzt sind diese Schätze erstmalig ab übermorgen außerhalb von Syrien zu sehen. Eine große Ausstellung in Stuttgart zeigt die gefundenen Objekte. Noch während die Stücke in Damaskus für die Ausstellung verpackt wurden, fand das deutsche Grabungsteam ein weiteres Grab unter dem Palast.

"Wir sind im antiken Syrien und zwar im zweiten Jahrtausend vor Christus, in der Königsstadt Qatna."

Stuttgart, Landesmuseum Württemberg: Die Direktorin Professor Cornelia Ewigleben betritt die abgedunkelte Ausstellungshalle.

"Wir sehen eine Anmutung der riesigen Stadtanlage, die von einem Wall umgehen ist, von einem Lehmwall, der heute noch über 20 Meter hoch ist."

Cornelia Ewigleben blickt auf eine hohe Lehmmauer, dahinter meterhohe Abdrücke von mehrere Tausend Jahre alten Siegeln: Syrer mit hohen spitzen Hüten stehen Ägyptern gegenüber, die in ihrer Kleidung an die Darstellung in altägyptischen Königsgräbern erinnern. Der Wall davor ist auch im Museum aus Lehm gefertigt:

""Er umgibt die Ausstellung, sodass die Besucher wirklich das Gefühl haben, sie gehen durch ein Stadttor in die antike Stadt hinein."

Links und rechts zeigen Vitrinen, wie die Bevölkerung in Qatna gelebt hat. Ein Thema ist der Handel:

"Der riesige Wohlstand der Stadt kam vor allem durch den Handel, der von der Ostsee bis nach Afghanistan reichte; und das im zweiten Jahrtausend vor Christus ... "

Das Königreich Qatna war zur Blütezeit eine reiche Stadt. Es pflegte diplomatische Beziehungen zu den antiken Großmächten, ging wechselnde Bündnisse ein und galt als eine der Handelsmetropolen im Alten Orient.

In großen Töpfereien wurden kunstvolle Gefäße hergestellt, aber auch einfache Massenware. Künstler verstanden sich auf feinste Elfenbeinschnitzereien. Qatna war bekannt für seine Pferdezucht. Es wird auf einer Tontafel von Mari berichtet, dass der König jeden Morgen aus dem Fenster auf seine weißen, edlen Rösser aus Qatna blickte. Die Ernährung muss reichhaltig gewesen sein, bestehend aus Obst, Hülsenfrüchten, Oliven, Mandeln, Feigen und Fleisch in Maßen. Gern tranken die Qatnaer Bier und Wein. Die gefundenen Knochen zeigen keine Krankheitsspuren, wenn auch die Säuglingssterblichkeit hoch war. Professor Daniele Morandi Bonacossi von der Universität Udine gehört zu dem syrisch-deutsch-italienischen Archäologenteam, das in Qatna arbeitet. Was die Wohnungen der qatnaischen Bevölkerung anbelangt, hat er beobachtet:

"Das waren ganz einfache Häuser, normalerweise im Durchschnitt vier bis fünf oder sechs Räume, sehr häufig mit einem kleinen Hof in der Mitte, mit einem kleinen Empfangsraum, Küche. Und in einigen Fällen haben wir auch Badezimmer gefunden, wie zum Beispiel in den Häusern, die wir östlich des Palastes ausgegraben haben."

Wie die Bewohner Qatnas vor rund 3500 Jahren schreiten auch jetzt die Besucher der Ausstellung auf den Palast zu. Was den Qatnaern aber sicherlich verwehrt blieb, ist jetzt möglich: der Blick in die Räume des Palastes. Im ersten Raum steht rechts eine gigantische Säule aus Zedernholz, dahinter erscheint an der großen Wand eine Computeranimation: Die weiteren eindrucksvollen Säle erschließen sich nacheinander wie bei einem virtuellen Rundgang.

"Wir haben uns bemüht, eine multimediale Rekonstruktion der großen Palastanlage zu machen. Der Palast ist einzigartig groß, hat eine Audienzhalle, einen Thronsaal und eine Festhalle. Das haben wir in 3-D animiert, sodass die Besucher sich auch wirklich eine gute Vorstellung machen können. Dazu gibt es ein Modell, sodass man sich vorstellen kann, wie der Palast insgesamt ausgesehen hat. Und man hat dann immer verschiedene Räume in der multimedialen Rekonstruktion."

Dazwischen bewegen sich wohlgenährte Menschen, denn gehungert haben die Qatnaer ja nicht. Auch das hat die Forschung ergeben. Darüber hinaus konnte nachgewiesen werden:

"Wie waren die Personen gekleidet, wie haben sie ausgesehen, wie groß waren sie, wie war die Haarfarbe und so weiter und so fort, also ganz realistisch, ohne historisch falsch zu sein. In dem Raum, der sich an den Palast anschließt, geht es um das höfische Leben. Die Könige von Qatna haben, wie andere auch im Vorderen Orient, natürlich gerne ihren Wohlstand und ihre Pracht demonstriert. Das haben sie gemacht durch besonders aufwendige Gefäße, die sie benutzt haben, die zum Teil importiert waren, wie heute, was von außerhalb kommt, ist meistens wertvoller als das, was man zu Hause anfertigt. So haben wir Gefäße, die Minoisches widerspiegeln, das heißt, die könnten aus Kreta oder Santorin sein und andere Kleinodien. Jetzt gehen wir hier zur Gruft hin. Da geht es weiter. Vom Festsaal des Palastes aus sind die Könige und ihr Gefolge in die Gruft gegangen. Es ist ein langer Korridor."

Das, was jetzt in Stuttgart zu besichtigen ist, verdanken wir einer historischen Katastrophe. Und, was noch erstaunlicher ist: Ihre Ankündigung wurde uns überliefert.

Qatna, 1340 vor Christus: Der prunkvollste, der größte Palast seiner Zeit, Sitz des mächtigen Herrschers Idanda, wird geplündert und gebrandschatzt. Die Plünderer gehören zu einer Großmacht, dem Königreich der Hethiter.

Ich habe den Euphrat überquert und das Land von Aleppo erobert, Mukish, Takuwa, den König von Niya. Ich, der große König von Hattusa, habe die Stadt von Arahati erobert, ihre Kriegsstreitwagen zusammen mit ihrem Besitz und brachte sie nach Hattusa. Ich habe die Stadt Qatna unterworfen und brachte ihren Besitz nach Hattusa.

"Die Blütezeit Qatnas endete sehr abrupt. In der Zeit um 1350 bis 1340 vor Christus hat der hethitische König Suppiluliuma I. von Anatolien, von seiner Hauptstadt in Hattusa ausgehend, ganz Syrien erobert, ein Königtum nach dem anderen unterworfen, bis er nach Qatna gelangte."

Professor Peter Pfälzner, Archäologe an der Universität Tübingen.

"Man hat die Stadt eingenommen und den Königspalast geplündert."

Gerätschaften, die aus Qatna herausgebracht wurden: bronzene Schalen, kupferne Kessel, bronzene Öfen, mit Öl gefüllte Gefäße, Stuhldecken, Stoff, Kissen, drei Tische, elf hölzerne Stühle aus Buchsbaumholz.

Beutegut, aufgelistet auf einer Tontafel, gefunden 2002 in Qatna.

"In diesem Zusammenhang ist der Palast wohl nicht nur geplündert worden, sondern auch gebrandschatzt worden."

3350 Jahre später: Noch steht die Sonne nicht senkrecht am Himmel. 38 Grad im Schatten waren angesagt. Hier, in den Ruinen von Qatna, ungeschützt den gleißenden Strahlen ausgesetzt, sind es am Morgen sicher über 40 Grad. Frisch, energisch, unberührt von der Hitze und erfüllt von seiner Mission, marschiert der Archäologe Peter Pfälzner über die Lehmziegel.

Hier, in den Mauerresten des weitläufigen, ehemaligen Festsaales, machte Peter Pfälzner im August 2002 seine große Entdeckung: Beim Ausgraben von Treppenstufen stießen er und sein Team auf einen Gang.

"Von dieser Stelle aus führte nun der Gang in die Unterwelt, das heißt, dieser 40 Meter lange Korridor, den wir hier vor uns sehen, …"

... führte in einen Raum.

"Wir haben dann begonnen, diesen unterirdischen Raum freizulegen, der dann immer länger wurde und immer länger und nicht mehr ein Raum war, sondern ein Korridor. Wir hatten aber keine Ahnung, wo der Korridor hinführen könnte. Zunächst - wir können ja mal ein bisschen reingehen vielleicht."

Etwa ein bis eineinhalb Meter breit ist der Korridor, links und rechts ragen die Lehmmauern gut fünf Meter hoch.

"Was wir jetzt zunächst in diesem Korridor fanden, waren Tontafeln, die man hier sieht. Die fanden sich hier, knapp über dem Fußboden liegend, entlang der Wand und es waren insgesamt über 60 Tontafeln, die sich hier fanden. Die hatten allerdings nichts mit dem Korridor an sich zu tun, sondern die waren aus dem oberen Stockwerk bei der Zerstörung des Palastes herabgefallen. Das war nun glücklicherweise gerade ein Archiv."

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den Bewohnern des Palastes um echte Bürokraten. Das hilft uns heute, etwas über die Aktivitäten der damaligen Elite zu erfahren. Es gibt Verwaltungstexte und juristische Urkunden wie zum Beispiel über Darlehn von Silber. Was die Wissenschaftler aber regelrecht elektrisierte, waren fünf Briefe, ...

"... die von auswärtigen Königen an den König von Qatna geschrieben wurden, die auch den König von Qatna namentlich ansprechen, dadurch wissen wir, dass der Name des Königs Idanda war, und interessanterweise stammen die Nachrichten zum Einen von Königen aus anderen Städten Syriens und zum Zweiten von einem General der hethitischen Armee."

Der Inhalt der Briefe ist ähnlich: Es wird vom Einfall der Hethiter in Nordsyrien berichtet. Es wird von der Zerstörung der Städte berichtet. Auch beklagen die Chronisten, dass Beute abtransportiert wird. Das Ganze gipfelt in einer Warnung an den König von Qatna. Warum der hethitische General eine Warnung an die Qatnaer ausspricht? Dafür hat Peter Pfälzner eine Erklärung:

"Meine These ist, dass man hier so eine Art psychologische Kriegsführung durchführte, indem man dem König von Qatna vor Augen geführt hat, was mit den anderen Städten passiert, welche Beute hier abgeschleppt wird, und ihm dann in Aussicht gestellt hat, dass er kooperieren kann und sich kampflos ergeben kann und mit den Hethitern koalieren kann oder im anderen Fall muss er um sein Haupt fürchten und die Belagerung und mögliche Eroberung damit in Kauf nehmen. Wie sich der König von Qatna entschieden hat, wird leider durch die Briefe nicht deutlich, weil die Antwortschreiben natürlich an dem anderen Ort, je nachdem, ohne Kopie geschickt wurden, aber die Reaktion scheint eine negative in den Augen der Hethiter gewesen zu sein, weil wir eben wissen, dass kurz danach die Hethiter tatsächlich Qatna erobert haben. Das heißt, die ganze Geschichte wird hier sehr eng komprimiert. Die Tontafeln mögen vielleicht nur ein, zwei Monate, vielleicht ein, zwei Wochen vor dem Einfall der Hethiter hier angekommen sein. Dann wurden die hier oben im Archiv gelagert. Der Palast wurde zerstört, und die sind dann hier heruntergefallen. Das heißt, das sind dann wirklich die Berichte aus den letzten Tagen von Qatna und werfen ein ganz interessantes Licht auf die Situation."

Am Ende des Korridors, zur rechten Seite, verdeckt von einer Plane, ist der Einstieg in die Unterwelt. Das Loch ist klein, die Leiter wackelig. Das Reich der Toten konnte auch vor 3500 Jahren nur mit einer Leiter betreten werden. Der Vorraum zur Gruft ist unverputzt und düster - ganz anders als in ägyptischen Pharaonengräbern. Am Eingang zur Gruft standen zwei steinerne Königsstatuen.

"Vor diesen Figuren lagen Opfergefäße, Opferschalen. Wir fanden hier sogar noch Tierknochen, also von Speiseopfern, die man dargebracht hat. Das heißt, diese beiden Statuen verkörperten die toten Könige. Und erst von dort aus, von diesem Vorraum aus, von diesem Ahnenkultraum aus konnte man die eigentliche Grabkammer betreten."

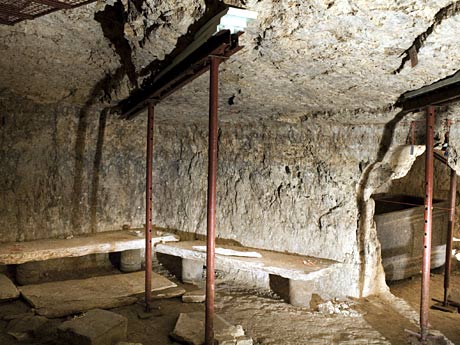

3500 Jahre hat die Gruft gehalten. Jetzt, durch die Arbeiten der Wissenschaftler, durch Ausdünstungen und Feuchtigkeit, ist der poröse Stein bröckelig geworden, deshalb müssen Eisenstangen die Decke stützen. Wie ein Kleeblatt sind die Kammern um den mittleren Raum angeordnet. Sieben mal acht Meter groß ist er.

Steinerne Bänke stehen an der einen Seite, ein Sarkophag aus Basalt an der anderen. Das Besondere daran: Die Archäologen fanden unterschiedlichste menschliche Knochen darin. Hier wurde nicht nur einer bestattet, sondern mindestens drei. Der Anthropologe Carsten Witzel identifizierte in der gesamten Gruft 21 verschiedene Individuen, übrigens aus vier Jahrhunderten.

"Ich habe hier einen Blick in einen dieser Sarkophage, wo man sich eine kleine Vorstellung davon machen kann."

Peter Pfälzner blättert in seinem Ordner.

"Ja, hier ist der Blick in diesen Sarkophag, den wir hier vor uns haben. Das heißt, die ganzen menschlichen Knochen lagen in diesem Teil, und hier vorne sind ganz viele Gefäße aufeinander abgestellt, also Schalen, die ineinander gestapelt waren. Also das waren Speiseopfer für die Toten."

Die Lebenden der Herrscherdynastie saßen dann auf den Bänken und speisten mit ihren toten Ahnen. Das schließen die Wissenschaftler aus Gefäßen und Speiseresten unter den Bänken. Davor standen Überreste von Bahren mit menschlichen Skeletten, über und über mit Schmuck bedeckt: eine goldene Hand, ein goldener Köcherbeschlag mit Jagdszenen, ein Löwenköpfchen aus baltischem Bernstein, der damals schon von der Ostsee eingeführt werden musste, eine Rosette mit Einlegearbeiten aus indischem Karneol und afghanischem Lapislazuli. Dazu kamen viele Keramikgefäße. In einer anderen Kammer lagen kostbare Preziosen wie zwei goldene Entenköpfe.

"Interessant war und ganz anrührend, dass auf der rechten hinteren Ecke des Sarkophags eine Keramikschale abgestellt war, die wirklich so auf die Ecke aufgestellt war, natürlich so weit rausgeragt hat, so ein bisschen kippelig stand, aber die hatte da einer hingestellt, und wir waren dann die, die - natürlich mit innerem Widerstreben - die dann diese Schale weggenommen haben. Aber das sind so diese Momente, wo man dann plötzlich die Zeit spürt, wo man plötzlich merkt, diese Schale, die hat da jemand hingestellt vor 3500 Jahren und du bist jetzt derjenige, der die wiedersieht und wegnimmt. Also da ist jetzt irgendwo die Zeit stehengeblieben, und dann plötzlich läuft der Faden weiter. Das ist dann schon, ja, das sind dann so die Momente, wo man dann so auch als Archäologe ins Herzstocken kommt."

Die Kostbarkeiten und Stücke, bei denen Peter Pfälzner vielleicht Herzstocken bei der Entdeckung bekommen hat, sind jetzt in der Ausstellung in Stuttgart zu sehen. Den 40 Meter langen Gang zur Gruft haben die Ausstellungsmacher nachempfunden. Allerdings bleibt den Besucher erspart, Leitern hinunterzuklettern.

"Noch einige wenige Schritte, wir gehen um die Ecke, Sie müssen sich vorstellen, am Ende dieses langen Korridors geht es noch einmal fünf Meter herab, und dann steht man in dem Vorraum, der zur Grabkammer führte. Dieser Vorraum wurde bewacht von zwei wunderbaren großen Statuen, Statuetten aus Basalt, also dunkel gearbeitet. Man sieht zwei Könige, in dem typischen sogenannten syrischen Mantel, das ist ein warmer Wollmantel, der um den Körper geschlungen ist. Sie haben eine ganz auratische Haltung, ein wunderbares gleichmäßiges Gesicht, in dem die Augen eingelegt sind, und sie haben die Grabkammer bewacht und sind fast komplett erhalten."

Wie in der Königsgruft in Qatna treten die Besucher vom Vorraum in die Hauptkammer.

"Die Anmutung der Grabkammer haben wir dargestellt, indem wir wirklich die Königsgruft rekonstruiert haben. Und dann sind natürlich die wunderbaren Funde dort, die in der Grabkammer sich befunden haben. Ich finde, das schönste Stück, das in dieser Königsgruft gefunden wurde, ist eine ganz kleine Goldarbeit. Die ist vielleicht vier Zentimeter groß, aber unglaublich filigran und fein gearbeitet. Es sind zwei Entenköpfe, die sich gegenüberstehen, antithetisch, mit großen Schnäbeln. Man erkennt sogar noch die Zungen in diesen Schnäbeln, und dazwischen ein ägyptisches Motiv, nämlich die ägyptische Göttin Hathor. Das ist außerordentlich fein aber auch ganz schwer. Ich hatte schon die Ehre, es ganz kurz in der Hand zu halten, es ist ein schweres Objekt. Wahrscheinlich war es die Verzierung eines sehr wertvollen Gefäßes."

Was die Wissenschaftler in dem Grab gefunden haben, ist nun in Stuttgart zu sehen: Gefäße, die goldene Hand, das Löwenköpfchen aus Bernstein und - immer wieder Schmuck: Goldperlen und Perlen aus Edelsteinen, zum Teil fein gefasst in Gold.

"Und dann - ganz besonders spektakulär: Es gibt relativ viel Schmuck in den Museen, die archäologische Funde haben, aber in der Regel sind sie modern aufgezogen, also Ketten zum Beispiel, die sehr viele einzelne Elemente haben, sind so aufgezogen, wie sich das der heutige Archäologe oder Restaurator denkt."

Die Perlen sind zwar Originale, aber ihre Reihung ist modern.

"Hier haben wir eine der ganz wenigen Fälle, wo wir eine wunderbare Kette mit Lapislazuli, mit Karneol und anderen Steinen haben, die noch genauso aufgezogen ist, wie sie in der Antike getragen wurde, nämlich aus drei Reihen bestehen, und dann über Goldfäden hinten an den Hals gelegt, im Nacken zusammengebunden und zwischen den schönen Edelsteinen oder Halbedelsteinen dann immer wieder kleine Goldperlen, durch die der Golddraht gezogen wurde, eine wunderbare Arbeit, eine sehr große Kette, also sehr pompös, auch um zu zeigen, was für eine hohe Bedeutung die Person hatte, die sie mal getragen hat."

Im Jahr 2002 haben Peter Pfälzner und sein Grabungsteam die Königsgruft entdeckt. Jahre dauerte die Aufarbeitung der Funde: Die Stücke mussten restauriert, die Tontafeln entziffert, die Knochen von Anthropologen untersucht, die Gruft von Architekten überprüft und die Statik kontrolliert werden. Die wissenschaftlichen Ergebnisse der letzten Jahre sind jetzt in der Ausstellung erstmalig außerhalb Syriens zu sehen. Doch die Forschung in Qatna geht weiter. Kurz vor Ende der diesjährigen Grabungssaison machte der Wissenschaftler einen weiteren spektakulären Fund: wieder unter dem Königspalast, dieses Mal unter einem Nebengebäude, wieder eine Gruft. Unter dem Fußboden eines Raumes geht es über eine Leiter steil nach unten. Die Wissenschaftler mochten es nicht glauben, auch dieses Grab ist unberührt:

"Ja, was man jetzt hier sieht, sind zunächst die Steingefäße, die Granitgefäße, die sind aus Ägypten importiert und datieren ins alte Reich, stammen aus der Zeit um 2600, waren also schon 1200 Jahre alt, als sie hier in diese Gruft hereinkamen."

Der Archäologe von der Uni Tübingen ist etwas atemlos. Er beugt sich in der dunklen Gruft vor und deutet mit dem ausgestreckten Arm in eine Ecke:

"Daneben ein Alabastergefäß, dahinter sieht man neben einem dieser Granitgefäße eine kleine Figurine aus Elfenbein, die jetzt mit dem Kopf nach unten liegt. Wir konnten sie noch nicht bewegen, also wissen noch nicht, wie sie von vorne aussieht, dahinter eine Muschel, die als eine Art Kultgefäß diente. Dann kommen zwei Schädel, menschliche Schädel, die direkt in der Ecke hinten liegen und von da ab nach links der erste dieser großen Knochenhaufen, hinter demjenigen, der zeichnet, erstreckt sich das entlang der Wand."

Der Knochenhaufen ähnelt dem Fund, den die Wissenschaftler 2002 in dem anderen Grab gemacht hatten.

"Hier, dort wo Sarah gerade zeichnet, mehrere Langknochen sieht man da, die aufeinander liegen, und die dritte große Konzentration von Knochen ist hier auf der linken Seite, hier unter Mahmud, hier unter der Bohle zu sehen, da liegt auch ein Schädel davor, den man hier erkennt. Und wenn Sie hier in die linke Ecke jetzt gucken, sieht man eine ganze Gruppe von Alabastergefäßen. Das rechte Gefäß, das etwas größere, das enthält den Goldschmuck, man sieht ihn so ein bisschen rausschimmern aus der Öffnung."

Keramik, Gold, Schmuck und Knochen - vermutlich sind auch dies Zeugnisse des Ahnenkults. Die Wände der Kammern sind - ähnlich wie in dem schon früher entdeckten Königsgrab - nicht verputzt und anders als im Palast, auch nicht bemalt. Die Unterwelt war eine düstere, freudlose Welt, in der man den Ahnen durch Grabbeigaben huldigte.

"Ja, dann hier noch weitere Gefäße. Da liegt auch wieder ein Schädel drauf, und dahinten, dort wo Eva zeichnet, aber jetzt nicht zu sehen, weil es durch die Holzbohle verdeckt ist, liegt das goldene Diadem. Und ganz hinten an der Wand, am Ende der Kammer, liegt ein Dolch aus Bronze. Man sieht im Prinzip zwei Kammern. Diese Stirnwand trennt die beiden, und beide sind im Prinzip voll mit Inventar, und es ist völlig eindeutig, dass die Kammern nicht beraubt worden sind."

Gut 400 Jahre dauert die Blütezeit des Königreiches Qatna. 1340 vor Christus plündern und brandschatzen die Hethiter den Palast. Der letzte König von Qatna, Akizzi, residiert vermutlich nicht mehr im zerstörten Palast. Das Leben in der Stadt geht weiter. Wieder droht Gefahr, wieder vermutlich von den Hethitern. Akizzi wendet sich an die Großmacht Ägypten.

Zum Pharao Amenophis, der Sonne, meinem Herrn, sieben Mal fiel ich zu Füßen meines Herrn nieder.

Doch der König von Ägypten, der Pharao Amenophis III., der sich später Echnaton nannte, ist ganz mit sich selbst beschäftigt. Er will eine neue Religion begründen und konzentriert seine Kräfte auf das Vorhaben. Qatna ist für ihn nicht mehr wichtig. Es wird geplündert und endgültig zerstört. Akizzi, der letzte König, verliert sich im Dunkel der Geschichte. Vielleicht war das nicht das Ende der Stadt, doch historisch spielte sie keine Rolle mehr.

Katalog

Schätze des Alten Syrien - Die Entdeckung des Königreichs Qatna

Hrsg. Landesmuseum Württemberg, Stuttgart in Zusammenarbeit mit Michel al-Maqdissi, Daniel Morandi Bonacossi und Peter Pfälzner

Theiss Verlag Stuttgart, 2009, Einführungspreis 29,90 Euro

Wissenschaftliche Literatur

Sarah Lange, Thomas Richter: Das Archiv des Idadda, Qatna-Studien III

Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2009

Jetzt sind diese Schätze erstmalig ab übermorgen außerhalb von Syrien zu sehen. Eine große Ausstellung in Stuttgart zeigt die gefundenen Objekte. Noch während die Stücke in Damaskus für die Ausstellung verpackt wurden, fand das deutsche Grabungsteam ein weiteres Grab unter dem Palast.

"Wir sind im antiken Syrien und zwar im zweiten Jahrtausend vor Christus, in der Königsstadt Qatna."

Stuttgart, Landesmuseum Württemberg: Die Direktorin Professor Cornelia Ewigleben betritt die abgedunkelte Ausstellungshalle.

"Wir sehen eine Anmutung der riesigen Stadtanlage, die von einem Wall umgehen ist, von einem Lehmwall, der heute noch über 20 Meter hoch ist."

Cornelia Ewigleben blickt auf eine hohe Lehmmauer, dahinter meterhohe Abdrücke von mehrere Tausend Jahre alten Siegeln: Syrer mit hohen spitzen Hüten stehen Ägyptern gegenüber, die in ihrer Kleidung an die Darstellung in altägyptischen Königsgräbern erinnern. Der Wall davor ist auch im Museum aus Lehm gefertigt:

""Er umgibt die Ausstellung, sodass die Besucher wirklich das Gefühl haben, sie gehen durch ein Stadttor in die antike Stadt hinein."

Links und rechts zeigen Vitrinen, wie die Bevölkerung in Qatna gelebt hat. Ein Thema ist der Handel:

"Der riesige Wohlstand der Stadt kam vor allem durch den Handel, der von der Ostsee bis nach Afghanistan reichte; und das im zweiten Jahrtausend vor Christus ... "

Das Königreich Qatna war zur Blütezeit eine reiche Stadt. Es pflegte diplomatische Beziehungen zu den antiken Großmächten, ging wechselnde Bündnisse ein und galt als eine der Handelsmetropolen im Alten Orient.

In großen Töpfereien wurden kunstvolle Gefäße hergestellt, aber auch einfache Massenware. Künstler verstanden sich auf feinste Elfenbeinschnitzereien. Qatna war bekannt für seine Pferdezucht. Es wird auf einer Tontafel von Mari berichtet, dass der König jeden Morgen aus dem Fenster auf seine weißen, edlen Rösser aus Qatna blickte. Die Ernährung muss reichhaltig gewesen sein, bestehend aus Obst, Hülsenfrüchten, Oliven, Mandeln, Feigen und Fleisch in Maßen. Gern tranken die Qatnaer Bier und Wein. Die gefundenen Knochen zeigen keine Krankheitsspuren, wenn auch die Säuglingssterblichkeit hoch war. Professor Daniele Morandi Bonacossi von der Universität Udine gehört zu dem syrisch-deutsch-italienischen Archäologenteam, das in Qatna arbeitet. Was die Wohnungen der qatnaischen Bevölkerung anbelangt, hat er beobachtet:

"Das waren ganz einfache Häuser, normalerweise im Durchschnitt vier bis fünf oder sechs Räume, sehr häufig mit einem kleinen Hof in der Mitte, mit einem kleinen Empfangsraum, Küche. Und in einigen Fällen haben wir auch Badezimmer gefunden, wie zum Beispiel in den Häusern, die wir östlich des Palastes ausgegraben haben."

Wie die Bewohner Qatnas vor rund 3500 Jahren schreiten auch jetzt die Besucher der Ausstellung auf den Palast zu. Was den Qatnaern aber sicherlich verwehrt blieb, ist jetzt möglich: der Blick in die Räume des Palastes. Im ersten Raum steht rechts eine gigantische Säule aus Zedernholz, dahinter erscheint an der großen Wand eine Computeranimation: Die weiteren eindrucksvollen Säle erschließen sich nacheinander wie bei einem virtuellen Rundgang.

"Wir haben uns bemüht, eine multimediale Rekonstruktion der großen Palastanlage zu machen. Der Palast ist einzigartig groß, hat eine Audienzhalle, einen Thronsaal und eine Festhalle. Das haben wir in 3-D animiert, sodass die Besucher sich auch wirklich eine gute Vorstellung machen können. Dazu gibt es ein Modell, sodass man sich vorstellen kann, wie der Palast insgesamt ausgesehen hat. Und man hat dann immer verschiedene Räume in der multimedialen Rekonstruktion."

Dazwischen bewegen sich wohlgenährte Menschen, denn gehungert haben die Qatnaer ja nicht. Auch das hat die Forschung ergeben. Darüber hinaus konnte nachgewiesen werden:

"Wie waren die Personen gekleidet, wie haben sie ausgesehen, wie groß waren sie, wie war die Haarfarbe und so weiter und so fort, also ganz realistisch, ohne historisch falsch zu sein. In dem Raum, der sich an den Palast anschließt, geht es um das höfische Leben. Die Könige von Qatna haben, wie andere auch im Vorderen Orient, natürlich gerne ihren Wohlstand und ihre Pracht demonstriert. Das haben sie gemacht durch besonders aufwendige Gefäße, die sie benutzt haben, die zum Teil importiert waren, wie heute, was von außerhalb kommt, ist meistens wertvoller als das, was man zu Hause anfertigt. So haben wir Gefäße, die Minoisches widerspiegeln, das heißt, die könnten aus Kreta oder Santorin sein und andere Kleinodien. Jetzt gehen wir hier zur Gruft hin. Da geht es weiter. Vom Festsaal des Palastes aus sind die Könige und ihr Gefolge in die Gruft gegangen. Es ist ein langer Korridor."

Das, was jetzt in Stuttgart zu besichtigen ist, verdanken wir einer historischen Katastrophe. Und, was noch erstaunlicher ist: Ihre Ankündigung wurde uns überliefert.

Qatna, 1340 vor Christus: Der prunkvollste, der größte Palast seiner Zeit, Sitz des mächtigen Herrschers Idanda, wird geplündert und gebrandschatzt. Die Plünderer gehören zu einer Großmacht, dem Königreich der Hethiter.

Ich habe den Euphrat überquert und das Land von Aleppo erobert, Mukish, Takuwa, den König von Niya. Ich, der große König von Hattusa, habe die Stadt von Arahati erobert, ihre Kriegsstreitwagen zusammen mit ihrem Besitz und brachte sie nach Hattusa. Ich habe die Stadt Qatna unterworfen und brachte ihren Besitz nach Hattusa.

"Die Blütezeit Qatnas endete sehr abrupt. In der Zeit um 1350 bis 1340 vor Christus hat der hethitische König Suppiluliuma I. von Anatolien, von seiner Hauptstadt in Hattusa ausgehend, ganz Syrien erobert, ein Königtum nach dem anderen unterworfen, bis er nach Qatna gelangte."

Professor Peter Pfälzner, Archäologe an der Universität Tübingen.

"Man hat die Stadt eingenommen und den Königspalast geplündert."

Gerätschaften, die aus Qatna herausgebracht wurden: bronzene Schalen, kupferne Kessel, bronzene Öfen, mit Öl gefüllte Gefäße, Stuhldecken, Stoff, Kissen, drei Tische, elf hölzerne Stühle aus Buchsbaumholz.

Beutegut, aufgelistet auf einer Tontafel, gefunden 2002 in Qatna.

"In diesem Zusammenhang ist der Palast wohl nicht nur geplündert worden, sondern auch gebrandschatzt worden."

3350 Jahre später: Noch steht die Sonne nicht senkrecht am Himmel. 38 Grad im Schatten waren angesagt. Hier, in den Ruinen von Qatna, ungeschützt den gleißenden Strahlen ausgesetzt, sind es am Morgen sicher über 40 Grad. Frisch, energisch, unberührt von der Hitze und erfüllt von seiner Mission, marschiert der Archäologe Peter Pfälzner über die Lehmziegel.

Hier, in den Mauerresten des weitläufigen, ehemaligen Festsaales, machte Peter Pfälzner im August 2002 seine große Entdeckung: Beim Ausgraben von Treppenstufen stießen er und sein Team auf einen Gang.

"Von dieser Stelle aus führte nun der Gang in die Unterwelt, das heißt, dieser 40 Meter lange Korridor, den wir hier vor uns sehen, …"

... führte in einen Raum.

"Wir haben dann begonnen, diesen unterirdischen Raum freizulegen, der dann immer länger wurde und immer länger und nicht mehr ein Raum war, sondern ein Korridor. Wir hatten aber keine Ahnung, wo der Korridor hinführen könnte. Zunächst - wir können ja mal ein bisschen reingehen vielleicht."

Etwa ein bis eineinhalb Meter breit ist der Korridor, links und rechts ragen die Lehmmauern gut fünf Meter hoch.

"Was wir jetzt zunächst in diesem Korridor fanden, waren Tontafeln, die man hier sieht. Die fanden sich hier, knapp über dem Fußboden liegend, entlang der Wand und es waren insgesamt über 60 Tontafeln, die sich hier fanden. Die hatten allerdings nichts mit dem Korridor an sich zu tun, sondern die waren aus dem oberen Stockwerk bei der Zerstörung des Palastes herabgefallen. Das war nun glücklicherweise gerade ein Archiv."

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den Bewohnern des Palastes um echte Bürokraten. Das hilft uns heute, etwas über die Aktivitäten der damaligen Elite zu erfahren. Es gibt Verwaltungstexte und juristische Urkunden wie zum Beispiel über Darlehn von Silber. Was die Wissenschaftler aber regelrecht elektrisierte, waren fünf Briefe, ...

"... die von auswärtigen Königen an den König von Qatna geschrieben wurden, die auch den König von Qatna namentlich ansprechen, dadurch wissen wir, dass der Name des Königs Idanda war, und interessanterweise stammen die Nachrichten zum Einen von Königen aus anderen Städten Syriens und zum Zweiten von einem General der hethitischen Armee."

Der Inhalt der Briefe ist ähnlich: Es wird vom Einfall der Hethiter in Nordsyrien berichtet. Es wird von der Zerstörung der Städte berichtet. Auch beklagen die Chronisten, dass Beute abtransportiert wird. Das Ganze gipfelt in einer Warnung an den König von Qatna. Warum der hethitische General eine Warnung an die Qatnaer ausspricht? Dafür hat Peter Pfälzner eine Erklärung:

"Meine These ist, dass man hier so eine Art psychologische Kriegsführung durchführte, indem man dem König von Qatna vor Augen geführt hat, was mit den anderen Städten passiert, welche Beute hier abgeschleppt wird, und ihm dann in Aussicht gestellt hat, dass er kooperieren kann und sich kampflos ergeben kann und mit den Hethitern koalieren kann oder im anderen Fall muss er um sein Haupt fürchten und die Belagerung und mögliche Eroberung damit in Kauf nehmen. Wie sich der König von Qatna entschieden hat, wird leider durch die Briefe nicht deutlich, weil die Antwortschreiben natürlich an dem anderen Ort, je nachdem, ohne Kopie geschickt wurden, aber die Reaktion scheint eine negative in den Augen der Hethiter gewesen zu sein, weil wir eben wissen, dass kurz danach die Hethiter tatsächlich Qatna erobert haben. Das heißt, die ganze Geschichte wird hier sehr eng komprimiert. Die Tontafeln mögen vielleicht nur ein, zwei Monate, vielleicht ein, zwei Wochen vor dem Einfall der Hethiter hier angekommen sein. Dann wurden die hier oben im Archiv gelagert. Der Palast wurde zerstört, und die sind dann hier heruntergefallen. Das heißt, das sind dann wirklich die Berichte aus den letzten Tagen von Qatna und werfen ein ganz interessantes Licht auf die Situation."

Am Ende des Korridors, zur rechten Seite, verdeckt von einer Plane, ist der Einstieg in die Unterwelt. Das Loch ist klein, die Leiter wackelig. Das Reich der Toten konnte auch vor 3500 Jahren nur mit einer Leiter betreten werden. Der Vorraum zur Gruft ist unverputzt und düster - ganz anders als in ägyptischen Pharaonengräbern. Am Eingang zur Gruft standen zwei steinerne Königsstatuen.

"Vor diesen Figuren lagen Opfergefäße, Opferschalen. Wir fanden hier sogar noch Tierknochen, also von Speiseopfern, die man dargebracht hat. Das heißt, diese beiden Statuen verkörperten die toten Könige. Und erst von dort aus, von diesem Vorraum aus, von diesem Ahnenkultraum aus konnte man die eigentliche Grabkammer betreten."

3500 Jahre hat die Gruft gehalten. Jetzt, durch die Arbeiten der Wissenschaftler, durch Ausdünstungen und Feuchtigkeit, ist der poröse Stein bröckelig geworden, deshalb müssen Eisenstangen die Decke stützen. Wie ein Kleeblatt sind die Kammern um den mittleren Raum angeordnet. Sieben mal acht Meter groß ist er.

Steinerne Bänke stehen an der einen Seite, ein Sarkophag aus Basalt an der anderen. Das Besondere daran: Die Archäologen fanden unterschiedlichste menschliche Knochen darin. Hier wurde nicht nur einer bestattet, sondern mindestens drei. Der Anthropologe Carsten Witzel identifizierte in der gesamten Gruft 21 verschiedene Individuen, übrigens aus vier Jahrhunderten.

"Ich habe hier einen Blick in einen dieser Sarkophage, wo man sich eine kleine Vorstellung davon machen kann."

Peter Pfälzner blättert in seinem Ordner.

"Ja, hier ist der Blick in diesen Sarkophag, den wir hier vor uns haben. Das heißt, die ganzen menschlichen Knochen lagen in diesem Teil, und hier vorne sind ganz viele Gefäße aufeinander abgestellt, also Schalen, die ineinander gestapelt waren. Also das waren Speiseopfer für die Toten."

Die Lebenden der Herrscherdynastie saßen dann auf den Bänken und speisten mit ihren toten Ahnen. Das schließen die Wissenschaftler aus Gefäßen und Speiseresten unter den Bänken. Davor standen Überreste von Bahren mit menschlichen Skeletten, über und über mit Schmuck bedeckt: eine goldene Hand, ein goldener Köcherbeschlag mit Jagdszenen, ein Löwenköpfchen aus baltischem Bernstein, der damals schon von der Ostsee eingeführt werden musste, eine Rosette mit Einlegearbeiten aus indischem Karneol und afghanischem Lapislazuli. Dazu kamen viele Keramikgefäße. In einer anderen Kammer lagen kostbare Preziosen wie zwei goldene Entenköpfe.

"Interessant war und ganz anrührend, dass auf der rechten hinteren Ecke des Sarkophags eine Keramikschale abgestellt war, die wirklich so auf die Ecke aufgestellt war, natürlich so weit rausgeragt hat, so ein bisschen kippelig stand, aber die hatte da einer hingestellt, und wir waren dann die, die - natürlich mit innerem Widerstreben - die dann diese Schale weggenommen haben. Aber das sind so diese Momente, wo man dann plötzlich die Zeit spürt, wo man plötzlich merkt, diese Schale, die hat da jemand hingestellt vor 3500 Jahren und du bist jetzt derjenige, der die wiedersieht und wegnimmt. Also da ist jetzt irgendwo die Zeit stehengeblieben, und dann plötzlich läuft der Faden weiter. Das ist dann schon, ja, das sind dann so die Momente, wo man dann so auch als Archäologe ins Herzstocken kommt."

Die Kostbarkeiten und Stücke, bei denen Peter Pfälzner vielleicht Herzstocken bei der Entdeckung bekommen hat, sind jetzt in der Ausstellung in Stuttgart zu sehen. Den 40 Meter langen Gang zur Gruft haben die Ausstellungsmacher nachempfunden. Allerdings bleibt den Besucher erspart, Leitern hinunterzuklettern.

"Noch einige wenige Schritte, wir gehen um die Ecke, Sie müssen sich vorstellen, am Ende dieses langen Korridors geht es noch einmal fünf Meter herab, und dann steht man in dem Vorraum, der zur Grabkammer führte. Dieser Vorraum wurde bewacht von zwei wunderbaren großen Statuen, Statuetten aus Basalt, also dunkel gearbeitet. Man sieht zwei Könige, in dem typischen sogenannten syrischen Mantel, das ist ein warmer Wollmantel, der um den Körper geschlungen ist. Sie haben eine ganz auratische Haltung, ein wunderbares gleichmäßiges Gesicht, in dem die Augen eingelegt sind, und sie haben die Grabkammer bewacht und sind fast komplett erhalten."

Wie in der Königsgruft in Qatna treten die Besucher vom Vorraum in die Hauptkammer.

"Die Anmutung der Grabkammer haben wir dargestellt, indem wir wirklich die Königsgruft rekonstruiert haben. Und dann sind natürlich die wunderbaren Funde dort, die in der Grabkammer sich befunden haben. Ich finde, das schönste Stück, das in dieser Königsgruft gefunden wurde, ist eine ganz kleine Goldarbeit. Die ist vielleicht vier Zentimeter groß, aber unglaublich filigran und fein gearbeitet. Es sind zwei Entenköpfe, die sich gegenüberstehen, antithetisch, mit großen Schnäbeln. Man erkennt sogar noch die Zungen in diesen Schnäbeln, und dazwischen ein ägyptisches Motiv, nämlich die ägyptische Göttin Hathor. Das ist außerordentlich fein aber auch ganz schwer. Ich hatte schon die Ehre, es ganz kurz in der Hand zu halten, es ist ein schweres Objekt. Wahrscheinlich war es die Verzierung eines sehr wertvollen Gefäßes."

Was die Wissenschaftler in dem Grab gefunden haben, ist nun in Stuttgart zu sehen: Gefäße, die goldene Hand, das Löwenköpfchen aus Bernstein und - immer wieder Schmuck: Goldperlen und Perlen aus Edelsteinen, zum Teil fein gefasst in Gold.

"Und dann - ganz besonders spektakulär: Es gibt relativ viel Schmuck in den Museen, die archäologische Funde haben, aber in der Regel sind sie modern aufgezogen, also Ketten zum Beispiel, die sehr viele einzelne Elemente haben, sind so aufgezogen, wie sich das der heutige Archäologe oder Restaurator denkt."

Die Perlen sind zwar Originale, aber ihre Reihung ist modern.

"Hier haben wir eine der ganz wenigen Fälle, wo wir eine wunderbare Kette mit Lapislazuli, mit Karneol und anderen Steinen haben, die noch genauso aufgezogen ist, wie sie in der Antike getragen wurde, nämlich aus drei Reihen bestehen, und dann über Goldfäden hinten an den Hals gelegt, im Nacken zusammengebunden und zwischen den schönen Edelsteinen oder Halbedelsteinen dann immer wieder kleine Goldperlen, durch die der Golddraht gezogen wurde, eine wunderbare Arbeit, eine sehr große Kette, also sehr pompös, auch um zu zeigen, was für eine hohe Bedeutung die Person hatte, die sie mal getragen hat."

Im Jahr 2002 haben Peter Pfälzner und sein Grabungsteam die Königsgruft entdeckt. Jahre dauerte die Aufarbeitung der Funde: Die Stücke mussten restauriert, die Tontafeln entziffert, die Knochen von Anthropologen untersucht, die Gruft von Architekten überprüft und die Statik kontrolliert werden. Die wissenschaftlichen Ergebnisse der letzten Jahre sind jetzt in der Ausstellung erstmalig außerhalb Syriens zu sehen. Doch die Forschung in Qatna geht weiter. Kurz vor Ende der diesjährigen Grabungssaison machte der Wissenschaftler einen weiteren spektakulären Fund: wieder unter dem Königspalast, dieses Mal unter einem Nebengebäude, wieder eine Gruft. Unter dem Fußboden eines Raumes geht es über eine Leiter steil nach unten. Die Wissenschaftler mochten es nicht glauben, auch dieses Grab ist unberührt:

"Ja, was man jetzt hier sieht, sind zunächst die Steingefäße, die Granitgefäße, die sind aus Ägypten importiert und datieren ins alte Reich, stammen aus der Zeit um 2600, waren also schon 1200 Jahre alt, als sie hier in diese Gruft hereinkamen."

Der Archäologe von der Uni Tübingen ist etwas atemlos. Er beugt sich in der dunklen Gruft vor und deutet mit dem ausgestreckten Arm in eine Ecke:

"Daneben ein Alabastergefäß, dahinter sieht man neben einem dieser Granitgefäße eine kleine Figurine aus Elfenbein, die jetzt mit dem Kopf nach unten liegt. Wir konnten sie noch nicht bewegen, also wissen noch nicht, wie sie von vorne aussieht, dahinter eine Muschel, die als eine Art Kultgefäß diente. Dann kommen zwei Schädel, menschliche Schädel, die direkt in der Ecke hinten liegen und von da ab nach links der erste dieser großen Knochenhaufen, hinter demjenigen, der zeichnet, erstreckt sich das entlang der Wand."

Der Knochenhaufen ähnelt dem Fund, den die Wissenschaftler 2002 in dem anderen Grab gemacht hatten.

"Hier, dort wo Sarah gerade zeichnet, mehrere Langknochen sieht man da, die aufeinander liegen, und die dritte große Konzentration von Knochen ist hier auf der linken Seite, hier unter Mahmud, hier unter der Bohle zu sehen, da liegt auch ein Schädel davor, den man hier erkennt. Und wenn Sie hier in die linke Ecke jetzt gucken, sieht man eine ganze Gruppe von Alabastergefäßen. Das rechte Gefäß, das etwas größere, das enthält den Goldschmuck, man sieht ihn so ein bisschen rausschimmern aus der Öffnung."

Keramik, Gold, Schmuck und Knochen - vermutlich sind auch dies Zeugnisse des Ahnenkults. Die Wände der Kammern sind - ähnlich wie in dem schon früher entdeckten Königsgrab - nicht verputzt und anders als im Palast, auch nicht bemalt. Die Unterwelt war eine düstere, freudlose Welt, in der man den Ahnen durch Grabbeigaben huldigte.

"Ja, dann hier noch weitere Gefäße. Da liegt auch wieder ein Schädel drauf, und dahinten, dort wo Eva zeichnet, aber jetzt nicht zu sehen, weil es durch die Holzbohle verdeckt ist, liegt das goldene Diadem. Und ganz hinten an der Wand, am Ende der Kammer, liegt ein Dolch aus Bronze. Man sieht im Prinzip zwei Kammern. Diese Stirnwand trennt die beiden, und beide sind im Prinzip voll mit Inventar, und es ist völlig eindeutig, dass die Kammern nicht beraubt worden sind."

Gut 400 Jahre dauert die Blütezeit des Königreiches Qatna. 1340 vor Christus plündern und brandschatzen die Hethiter den Palast. Der letzte König von Qatna, Akizzi, residiert vermutlich nicht mehr im zerstörten Palast. Das Leben in der Stadt geht weiter. Wieder droht Gefahr, wieder vermutlich von den Hethitern. Akizzi wendet sich an die Großmacht Ägypten.

Zum Pharao Amenophis, der Sonne, meinem Herrn, sieben Mal fiel ich zu Füßen meines Herrn nieder.

Doch der König von Ägypten, der Pharao Amenophis III., der sich später Echnaton nannte, ist ganz mit sich selbst beschäftigt. Er will eine neue Religion begründen und konzentriert seine Kräfte auf das Vorhaben. Qatna ist für ihn nicht mehr wichtig. Es wird geplündert und endgültig zerstört. Akizzi, der letzte König, verliert sich im Dunkel der Geschichte. Vielleicht war das nicht das Ende der Stadt, doch historisch spielte sie keine Rolle mehr.

Katalog

Schätze des Alten Syrien - Die Entdeckung des Königreichs Qatna

Hrsg. Landesmuseum Württemberg, Stuttgart in Zusammenarbeit mit Michel al-Maqdissi, Daniel Morandi Bonacossi und Peter Pfälzner

Theiss Verlag Stuttgart, 2009, Einführungspreis 29,90 Euro

Wissenschaftliche Literatur

Sarah Lange, Thomas Richter: Das Archiv des Idadda, Qatna-Studien III

Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2009