Christoph Schmitz: Sie werden auch als die "schwarzen Jahre" in Frankreich bezeichnet, die Jahre zwischen 1940 und 1944, die Jahre unter deutscher Besatzung. In Frankreich sind sie längst ein Thema der Zeitgeschichte geworden. Die entmythifizierte die Résistance, enthüllte das Ausmaß der Kollaboration mit den Besatzern und stellte den Gründungsmythos der Nachkriegsrepublik auf den Boden der Tatsachen. Im Nachbarland Belgien wird über den Umfang der eigenen Kollaboration jedoch noch heftig gestritten. Die francophonen Belgier neigen dazu, jegliche Nähe zu den Besatzern abzustreiten und alles den vermeintlich germanophilen Flamen in die Schuhe zu schieben. Wie es wirklich war, soll eine Dokumentation über die Belgische Kollaboration zwischen 1940 und 1944 zeigen. Der Titel: "Das willige Belgien". Heute wurde der Band in Brüssel vorgestellt. Der Germanist und Historiker Albrecht Betz war dabei und hat gesichtet. Bringt der Band Klarheit, habe ich ihn zuerst gefragt.

Albrecht Betz: Bei der Kollaboration selber müssen wir ja unterscheiden, es gibt einen ganzen Fächer: politische, administrative, ökonomische und intellektuelle. Hier geht es vor allem in diesem Band um Aufarbeitung der Vergangenheit im Sinne, sich verhalten, ja oder nein, zur Verteidigung oder nicht der Juden und ihrer Verfolgung durch das NS-Regime. Und da ist also die These des Bandes: Das belgische Establishment war wie kaum ein anderes bereit zur Mitarbeit und hat den Deutschen ihre Arbeit erleichtert und möglich gemacht. Daher auch der Ausdruck des Titels "La Belgique docile", also "das folgsame Belgien".

Schmitz: War das das Belgien insgesamt oder treffen die bisherigen Aufteilungen, dass die Frankophonen nicht so sehr kollaboriert haben, im Gegensatz zu den germanophilen Flamen?

Betz: Also die Wallonen selber haben immer dieses Klischee repetiert, sie seien ja ohnehin als romanisch-stämmige weniger in Verbindung mit den Deutschen gewesen, und die Fortsetzung der so genannten Flamenpolitik des Ersten Weltkriegs, wo schon versucht wurde, so in Richtung auf diese spätere germanische Verwandtschaft hin, also Flandern einen Sonderstatus einzuräumen, das habe nun auch die Bereitschaft zur Kollaboration im Zweiten Weltkrieg besonders befördert. Dazu gibt es eben die Dokumente. Es wird diese These zum Teil widerlegt, weil erstmals jetzt peu à peu sichtbar wird, wie stark auch die Wallonen kollaboriert haben, was das spezifische Problem angeht – der Zusammenarbeit bei der Judenverfolgung –, wurde festgestellt bei dieser Präsentation, gerade im sehr katholischen Flandern war der Antisemitismus besonders stark und hat sich ganz schlimm vor allem in Antwerpen ausgewirkt.

Schmitz: Sie sagten, dass das Establishment insgesamt verwickelt gewesen sei in großem Maße. Wie groß ist dieses Maß denn?

Betz: Man kann sagen, dass aus dem Interesse heraus, den Status quo zu erhalten, das heißt die wirtschaftlichen Beziehungen zum Dritten Reich, die intellektuelle Anpassung an rassistische und andere Thesen, auch die Übernahme sozialer Modelle, die die NS-Verwaltung bereit stellte, das wurde ohne großen Widerstand eigentlich akzeptiert. Und man kann sagen, dass eigentlich die Besonderheit Belgiens darin besteht, dass die Regierung selber nach London ins Exil ging, das Land wurde verwaltet von einem System von Staatssekretären, die kooperierten mit der deutschen Militärverwaltung. An der Spitze der deutschen Okkupationsverwaltung stand ein ehemaliger Offizier des Ersten Weltkriegs – sehr preußisch korrekt, Alexander von Falkenhausen –, und man konnte sich einigermaßen, wenn man wegsah, was gegenüber den Juden geschah, arrangieren mit den Deutschen.

Schmitz: Herr Betz, wie sieht es aus, wie viele Juden sind denn an die Deutschen ausgeliefert worden durch die Kollaboration der Belgier?

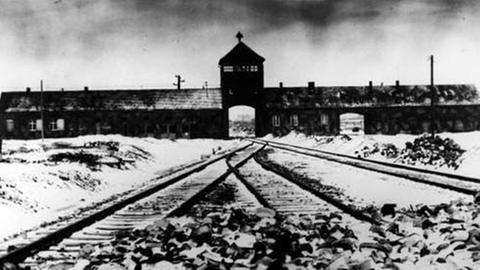

Betz: Also 1940 gibt es in Belgien 60.000 Juden, von denen werden 25.000, also fast die Hälfte, Opfer der Vernichtung.

Schmitz: Die nicht umgebracht worden wären, wenn es die belgische Kollaboration nicht gegeben hätte, oder haben das die Deutschen alleine gemacht, unabhängig von der Kollaboration?

Betz: Nein, im Gegenteil, es gab Razzien der belgischen Polizei mehrfach in den Hauptstädten Antwerpen und Brüssel, etwas noch in Lüttich und Charleroi.

Schmitz: Was bedeutet dieses Dokument jetzt für die Aufarbeitung dieser Jahre in den 40ern?

Betz: Im Grunde kann die Aufarbeitung erst jetzt beginnen. Man hat sich immer zwischen Wallonen und Flandern den Schwarzen Peter hin und her geschoben, gesagt, es seien die anderen gewesen, vor allem die eben kollaboriert hätten. Das wird künftig nicht mehr möglich sein, und ebenso wie in Holland wird jetzt von Zeithistorikern nachgeholt werden müssen, das, was woanders schon früher konstatiert wurde.

Albrecht Betz: Bei der Kollaboration selber müssen wir ja unterscheiden, es gibt einen ganzen Fächer: politische, administrative, ökonomische und intellektuelle. Hier geht es vor allem in diesem Band um Aufarbeitung der Vergangenheit im Sinne, sich verhalten, ja oder nein, zur Verteidigung oder nicht der Juden und ihrer Verfolgung durch das NS-Regime. Und da ist also die These des Bandes: Das belgische Establishment war wie kaum ein anderes bereit zur Mitarbeit und hat den Deutschen ihre Arbeit erleichtert und möglich gemacht. Daher auch der Ausdruck des Titels "La Belgique docile", also "das folgsame Belgien".

Schmitz: War das das Belgien insgesamt oder treffen die bisherigen Aufteilungen, dass die Frankophonen nicht so sehr kollaboriert haben, im Gegensatz zu den germanophilen Flamen?

Betz: Also die Wallonen selber haben immer dieses Klischee repetiert, sie seien ja ohnehin als romanisch-stämmige weniger in Verbindung mit den Deutschen gewesen, und die Fortsetzung der so genannten Flamenpolitik des Ersten Weltkriegs, wo schon versucht wurde, so in Richtung auf diese spätere germanische Verwandtschaft hin, also Flandern einen Sonderstatus einzuräumen, das habe nun auch die Bereitschaft zur Kollaboration im Zweiten Weltkrieg besonders befördert. Dazu gibt es eben die Dokumente. Es wird diese These zum Teil widerlegt, weil erstmals jetzt peu à peu sichtbar wird, wie stark auch die Wallonen kollaboriert haben, was das spezifische Problem angeht – der Zusammenarbeit bei der Judenverfolgung –, wurde festgestellt bei dieser Präsentation, gerade im sehr katholischen Flandern war der Antisemitismus besonders stark und hat sich ganz schlimm vor allem in Antwerpen ausgewirkt.

Schmitz: Sie sagten, dass das Establishment insgesamt verwickelt gewesen sei in großem Maße. Wie groß ist dieses Maß denn?

Betz: Man kann sagen, dass aus dem Interesse heraus, den Status quo zu erhalten, das heißt die wirtschaftlichen Beziehungen zum Dritten Reich, die intellektuelle Anpassung an rassistische und andere Thesen, auch die Übernahme sozialer Modelle, die die NS-Verwaltung bereit stellte, das wurde ohne großen Widerstand eigentlich akzeptiert. Und man kann sagen, dass eigentlich die Besonderheit Belgiens darin besteht, dass die Regierung selber nach London ins Exil ging, das Land wurde verwaltet von einem System von Staatssekretären, die kooperierten mit der deutschen Militärverwaltung. An der Spitze der deutschen Okkupationsverwaltung stand ein ehemaliger Offizier des Ersten Weltkriegs – sehr preußisch korrekt, Alexander von Falkenhausen –, und man konnte sich einigermaßen, wenn man wegsah, was gegenüber den Juden geschah, arrangieren mit den Deutschen.

Schmitz: Herr Betz, wie sieht es aus, wie viele Juden sind denn an die Deutschen ausgeliefert worden durch die Kollaboration der Belgier?

Betz: Also 1940 gibt es in Belgien 60.000 Juden, von denen werden 25.000, also fast die Hälfte, Opfer der Vernichtung.

Schmitz: Die nicht umgebracht worden wären, wenn es die belgische Kollaboration nicht gegeben hätte, oder haben das die Deutschen alleine gemacht, unabhängig von der Kollaboration?

Betz: Nein, im Gegenteil, es gab Razzien der belgischen Polizei mehrfach in den Hauptstädten Antwerpen und Brüssel, etwas noch in Lüttich und Charleroi.

Schmitz: Was bedeutet dieses Dokument jetzt für die Aufarbeitung dieser Jahre in den 40ern?

Betz: Im Grunde kann die Aufarbeitung erst jetzt beginnen. Man hat sich immer zwischen Wallonen und Flandern den Schwarzen Peter hin und her geschoben, gesagt, es seien die anderen gewesen, vor allem die eben kollaboriert hätten. Das wird künftig nicht mehr möglich sein, und ebenso wie in Holland wird jetzt von Zeithistorikern nachgeholt werden müssen, das, was woanders schon früher konstatiert wurde.