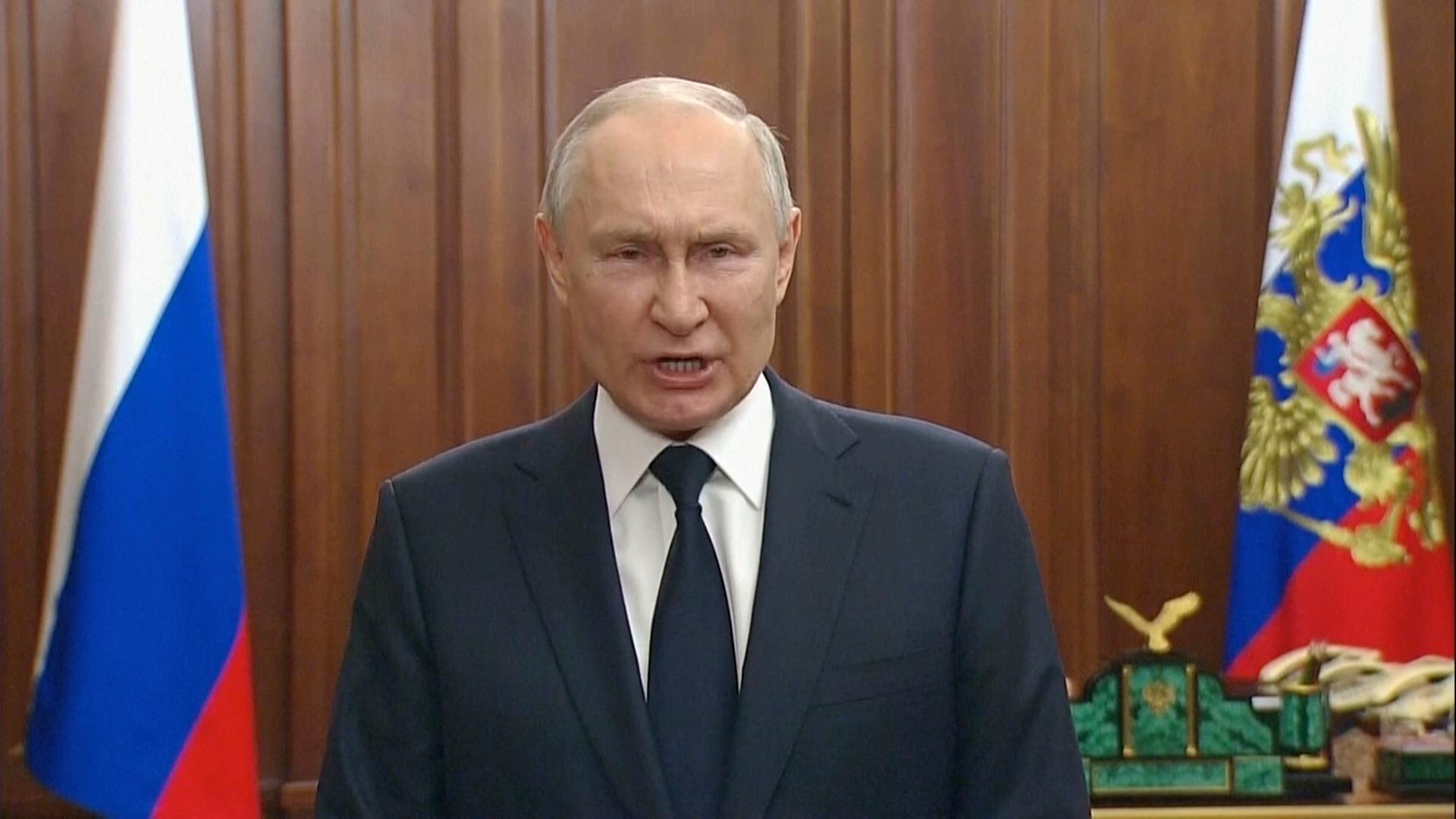

Zum Aufstand der Wagner-Söldner in Russland heißt es in der japanischen Zeitung NIHON KEIZAI SHIMBUN: "Der russische Präsident Putin sah in seiner Fernsehansprache am gestrigen Abend so aus, als wäre er nichts anderes als ein alter Diktator, der kurz vor seiner Ablösung steht. Dabei hat er den Chef der Wagner-Gruppe, Prigoschin, nicht namentlich genannt, sondern ihn nur als Anführer des Aufstandes bezeichnet. Prigoschin selbst präsentierte sich stärker. In einer Audionachricht dementierte er zwar, den Machtwechsel in Moskau angestrebt zu haben, kritisierte aber erneut die Unfähigkeit der Führung der russischen Armee. Putin dagegen befürchtet, dass sich der nach nur einem Tag gestoppte Aufstand viel länger zieht, sollte er Prigoschin noch mehr unter Druck setzen. Der sprichwörtliche 'nackte Kaiser' steht nun mit dem Rücken zur Wand", schreibt NIHON KEIZAI SHIMBUN aus Tokio.

Die norwegische Zeitung DAGBLADET aus Oslo sieht Putin ebenfalls geschwächt: "Putins zunächst langes Schweigen erweckt den Eindruck von Ratlosigkeit, denn was soll er jetzt auch tun? Die russische Elite hat gesehen, dass er vor einer eher bescheidenen Meuterei von einigen tausend Soldaten gerade noch seine Haut hat retten können. Außerdem hat sie gesehen, wie der Anführer der Putschisten öffentlich begnadigt und eine Art politisches Asyl im Vasallenstaat Belarus erhalten hat. Putin steht vor einem Dilemma: Um stark dazustehen, hätte er Prigoschin bestrafen müssen, dies hätte aber den russischen Kriegseinsatz geschwächt. Putin hat somit nur die Wahl zwischen Pest und Cholera", konstatiert DAGBLADET aus Oslo.

Die WASHINGTON POST geht auf die Gründe für das jähe Ende des Aufstands ein: "Als Prigoschin am Samstag die Autobahn in Richtung Moskau hinauffuhr, hatte er sicherlich ein flaues Gefühl. Der Aufstand, den er offenbar im russischen Verteidigungsministerium auszulösen hoffte, war weder im Gange, noch nahm er zu. Wie Putschisten in der Türkei im Jahr 2016 und in Venezuela im Jahr 2020 lud Prigoschin zu einem spontanen Sturz der Regierung ein, doch niemand erschien. Offensichtlich hatte aber auch Putin nicht mehr Vertrauen in den Ausgang des Zusammenstoßes als Prigoschin. Anstatt die Loyalität und Stärke der Regierungstruppen auf die Probe zu stellen, um den Aufstand niederzuschlagen, ergriff der russische Führer den ersten Ausweg, der ihm angeboten wurde – ein Zeichen der Schwäche, das zu einem weiteren Versuch einladen könnte", erläutert die WASHINGTON POST.

"Die Bedeutung der Geschehnisse kann nicht überschätzt werden", meint die schwedische Zeitung DAGENS NYHETER: "Einige Stunden lang stand Russland am Rande eines Bürgerkriegs. Dabei marschierte Wagner-Chef Prigoschin nicht auf Moskau zu, weil seine Position so stark ist, sondern weil sie so geschwächt ist. Die Revolte war ein verzweifeltes Unterfangen, um das paramilitärische Unternehmen am Leben zu halten. Die Mittsommerrevolte hat ein für alle Mal die Vorstellung von Putin als Garant gegen einheimisches Chaos widerlegt", hebt DAGENS NYHETER aus Stockholm hervor.

"Der Marsch der Wagner-Truppe in Richtung Moskau wird überschätzt - militärisch und politisch", findet hingegen die slowakische Zeitung PRAVDA aus Bratislava: "Jewgeni Prigoschin wollte auf sich aufmerksam machen und Stärke zeigen. Viele Freunde in der russischen Elite hat er auch deshalb nicht, weil er aus der Unterwelt kommt. Daher eignet er sich für die Elite nicht als Putin-Nachfolger oder auch nur als Anführer eines ernsthaften Umsturzes."

Die russische Zeitung KOMMERSANT aus Moskau zeigt eine weitere Interpretation auf: "Letztlich könnten sich die Ereignisse als Trumpf der russischen Regierung herausstellen. Sie könnte an die russische Bevölkerung appellieren: 'Wenn ihr keine Bedrohung für die ganze Welt wollt, dann unterstützt uns und legt uns keine Steine in den Weg.'"

Die in Singapur erscheinende Zeitung LIANHE ZAOBAO betont: "Die jüngsten Fernsehbilder vom Truppenbesuch des Verteidigungsministers Schoigu deuten darauf hin, dass Prigoschin den Machtkampf mit Putin endgültig verloren hat. Es ist zu befürchten, dass der Kreml nun noch aggressiver gegen die Ukraine vorgehen wird, um von den anhaltenden internen Konflikten abzulenken. Insofern dürfte sich die Lage auf den Schlachtfeldern in der Ukraine in diesem Jahr eher weiter verschärfen", vermutet LIANHE ZAOBAO.

Russlands strategische Position beispielweise in Afrika könnte jedoch geschwächt werden, unterstreicht die österreichische Zeitung DIE PRESSE: "Prigoschins Söldner waren jahrelang die Geheimwaffe für Putins internationale Machtansprüche. Sie waren die scharfe Klinge des Kreml für seine Kleinkriege im Ausland, für Einsätze in Libyen, Syrien oder Mali. Moskau muss sich rasch der Loyalität der Wagner-Kräfte vor Ort versichern oder sie notfalls durch anderes Militärpersonal ersetzen. Putin hat mit Prigoschin und Wagner ein militärisches Monster gezüchtet – eines, das er auf andere gehetzt hat und das ihm dann offenbar selbst kurz gefährlich wurde", analysiert DIE PRESSE aus Wien.

Themenwechsel. Im thüringischen Sonneberg ist bundesweit das erste Mal ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt worden. "Die etablierte deutsche Politik tritt zu selbstherrlich auf", bemerkt die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG. "Vertreter der übrigen Parteien reagieren auf den Wahlsieg der AfD, von einigen Ausnahmen abgesehen, mit Abscheu, Unverständnis und Wählerbeschimpfung – und bereiten der AfD so den Boden für weitere Erfolge. Selbst der wieder einmal diskutierte Versuch, mit einem Verbot die AfD aus dem politischen Saldo Deutschlands auszubuchen, änderte nichts an der Unzufriedenheit vieler Bürger mit der Bundesregierung, nichts am Eindruck, Politik und Bevölkerung hätten sich entkoppelt. Schlechtes Regierungshandeln, mangelnde Alternativen, fehlende Selbstkritik und eine pampige Ansprache durch die Exekutive treiben den Rechten ihre Sympathisanten zu", notiert die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG.

Die belgische Zeitung DE STANDAARD fragt: "War die Wahl Robert Sesselmanns das Ergebnis von Proteststimmen gegen unpopuläre Maßnahmen der Regierenden oder stimmen seine Unterstützer zutiefst mit seinen radikalen Ansichten überein? Die Antwort ist wichtig, denn sie bestimmt die Strategie, mit der andere Parteien versuchen, der extremen Rechten zu begegnen. Sollte extremistisches Gedankengut nur mit Argumenten oder vor allem mit einer anderen Politik bekämpft werden? Und wie weit kann man Bevölkerungsgruppen entgegenkommen, die sogar illegale Ansichten vertreten? Das ist ein Dilemma, mit dem nicht nur Deutschland konfrontiert ist. In vielen europäischen Ländern steht die extreme Rechte vor dem Durchbruch", befürchtet DE STANDAARD aus Brüssel.

Zum Wahlsieg von Ministerpräsident Mitsotakis in Griechenland führt die spanische Zeitung LA VANGUARDIA aus: "Kiriakos Mitsotakis hat mit seiner konservativen 'Nea Dimokratia' im zweiten Anlauf die absolute Mehrheit gewonnen. Weder die Pandemie, noch ein Abhörskandal oder das tragische Eisenbahnunglück im März haben Mitsotakis schaden können. Im Mittelpunkt des Wahlkampfs stand vielmehr das Thema Wirtschaft - und hier hat sich gezeigt, dass die Griechen die bitteren Jahre der Finanzkrise und der Rettungspakete mit ihren harten Bedingungen endlich hinter sich lassen wollen. Alexis Tsipras, Kandidat der linken Syriza, hat auch deswegen deutlich Federn lassen müssen", ist in LA VANGUARDIA aus Barcelona zu lesen.

Die in Athen erscheinende Zeitung KATHIMERINI setzt sich damit auseinander, dass es drei rechte Parteien ins Parlament geschafft haben: "Die Wahlen haben gezeigt: Die Bestie des Populismus in Griechenland ist nicht tot. Nein, sie lebt und trägt einen großen Prozentsatz unserer Mitbürger auf ihrem Rücken. Es gibt starke Kräfte, die Rückschritte wollen oder einfach nur den Fortschritt fürchten. Es bedarf enormer Anstrengungen, um sie dauerhaft zurückzudrängen. Die Wette gegen den Populismus muss gewonnen werden."