Die in Istanbul ansässige Onlinezeitung T24 schreibt dazu: "Hinter Trumps Wut stecken nicht nur ideologische Differenzen, sondern auch ein tiefer liegender Klassen- und Kulturkonflikt. Universitäten sind für ihn nicht nur Orte für privilegierte Eliten, sondern auch Zentren, in denen diejenigen produziert werden, die 'Krieg gegen amerikanische Werte führen'. Dass ausländische Studenten die Haupteinnahmequelle der Universitäten sind und einen erheblichen Beitrag zur amerikanischen Wirtschaft leisten, ändert nichts an dieser Sichtweise. Im Kern handelt es sich um den Versuch, die Zukunft, Identität und globale Rolle der amerikanischen Gesellschaft radikal neu zu definieren", analysiert die türkische Onlinezeitung T24.

"Was Donald Trump gegen Harvard tut, ist eine Selbstverletzung", schreibt die Gastkommentatorin der japanischen Zeitung ASAHI SHIMBUN und fährt fort: "Trump fehlt eindeutig eine Perspektive auf die so genannte 'Soft-Power'. Demnach ist die Quelle der Kraft eines Staates nicht nur Militär oder Wirtschaft, sondern auch Kultur und Wertschätzung. Gerade Universitäten sind die Quelle der Soft-Power der USA. Zwar investiert China viel Geld in die Forschung und will die USA überholen, aber trotzdem entscheiden sich immer noch deutlich mehr Menschen für ein Studium oder einen Forschungsaufenthalt in den USA, wegen der Freiheit für die Wissenschaft, die die USA bieten", merkt ASAHI SHIMBUN aus Tokio an.

Die spanische LA VANGUARDIA hält den Ausschluss ausländischer Studierender für einen strategischen Fehler der US-Regierung: "Heimatschutzministerin Noem bezeichnet Harvard als Brutstätte des Antiamerikanismus und wirft der Universität unter anderem vor, Mitglieder einer paramilitärischen Gruppe der Kommunistischen Partei Chinas beherbergt zu haben. Was Trump mit Sicherheit nicht gefällt, ist der Zustrom chinesischer Studenten. Trotz aller geopolitischen Spannungen ist Harvard ein Anziehungspunkt für Chinesen aus wohlhabenden Familien geblieben. Sie jetzt auszuschließen, bedeutet aber, dass man sich auch der Einflussmöglichkeiten beraubt, die diese jungen Leute eines Tages in ihrem Land haben könnten", gibt LA VANGUARDIA aus Barcelona zu bedenken.

XINJING BAO aus Peking sieht im Handeln Trumps ein Muster: "Der Eliteuniversität wurde vorgeworfen, mit der chinesischen Regierung kooperiert zu haben. Diese Logik erinnert sehr an das Vorgehen Trumps in der Zollpolitik. Für Harvard sind nun die Unterbringung der betroffenen internationalen Studierenden und Wissenschaftler sowie die finanziellen Fragen die größten Herausforderungen. Für die USA hat dieser Schritt nicht nur den Ruf aller Elitenuniversitäten des Landes ruiniert, sondern auch die Grundlage des amerikanischen Wohlstands destabilisiert", meint XINJING BAO.

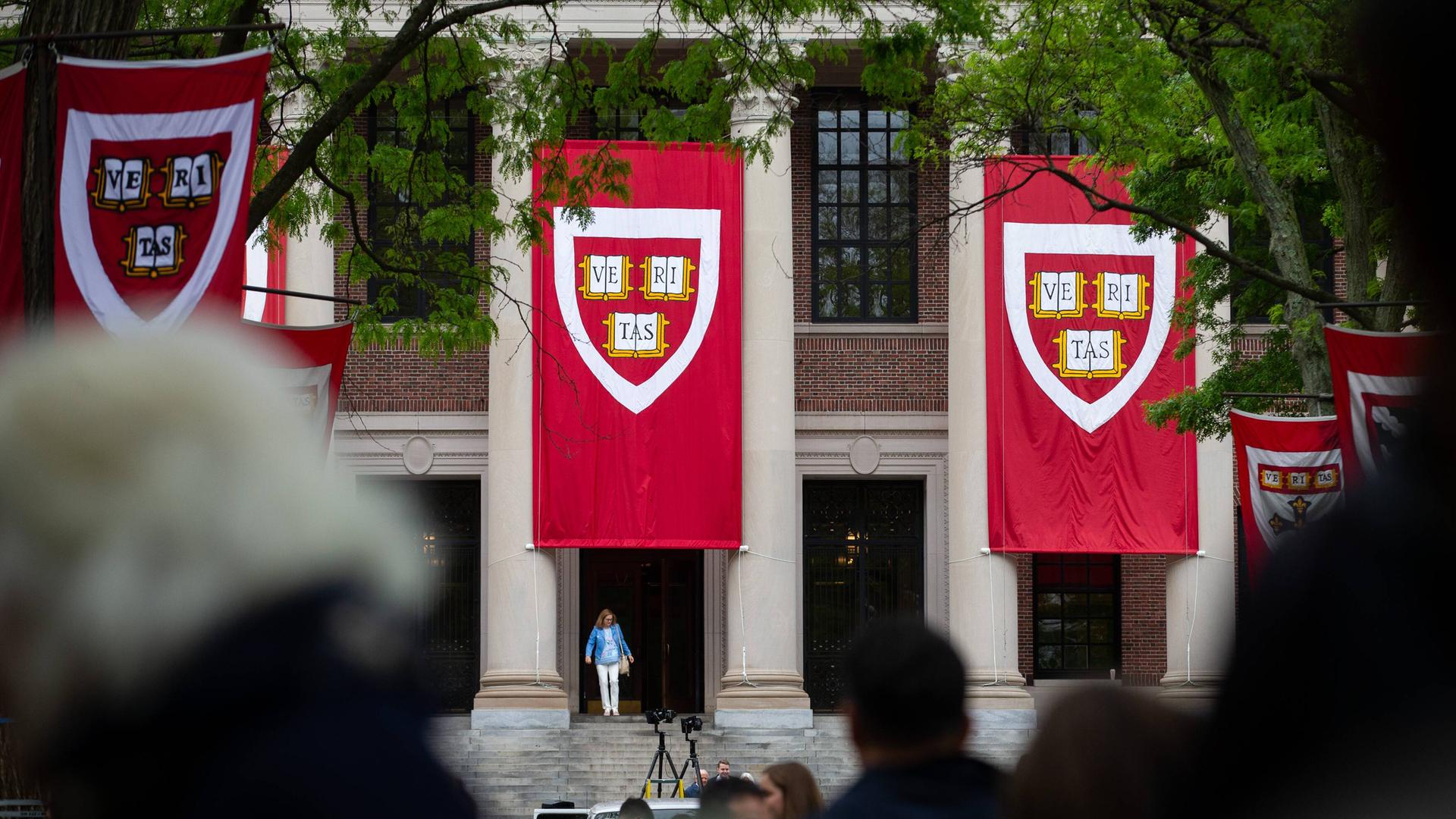

Die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG aus der Schweiz meint dazu: "Die Anordnung aus Washington trifft Harvard am empfindlichsten Punkt. Vor allem auch deshalb, weil die Vorwürfe des Präsidenten berechtigt sind. In einem Bericht musste die Harvard University einräumen, dass auf dem Campus ein israelfeindliches Klima herrscht, dass jüdische Studierende unter antisemitischen Vorfällen leiden und dass es den Leitungsorganen nicht gelungen ist, dies zu unterbinden. Die leitenden Organe von Harvard sollten endlich einsehen, dass das, was auf ihrem Campus geschieht, mit den Grundsätzen nicht vereinbar ist, die sie sich auf die Fahne schreiben. 'Veritas' steht mit Grossbuchstaben auf dem Wappen der Universität. Wahrheit gibt es nur, wo alles hinterfragt wird. Auch die eigenen Irrtümer", betont die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG.

Themenwechsel. Die IRISH TIMES aus Dublin widmet sich dem andauernden Zoll-Streit zwischen den USA und Europa. "Die Aussicht auf die Einführung von Zöllen in Höhe von 50 Prozent erscheint angesichts des damit verbundenen Schadens für die US-Wirtschaft gering. Trump versucht erneut, den Druck für eine Art von Deal zu erhöhen. Die EU sollte es nicht eilig haben, im Detail zu reagieren. Trump wird wissen, dass Zölle in dieser Größenordnung - mit denen Einfuhren aus der EU effektiv blockiert würden - nicht tragbar wären. Die Finanzmärkte reagieren bereits negativ. Der Druck auf den US-Präsidenten wird zunehmen", prophezeit die IRISH TIMES.

DER STANDARD aus Österreich sieht Europa in dem Streit in einer starken Position. "Die Europäer agieren überraschend geeint und haben eine Strategie. Die EU hat eine Reihe von Gegenmaßnahmen für den Fall ausgearbeitet, dass Trump den Konflikt eskaliert. Die EU-Kommission täte gut daran, den bisherigen Kurs weiterzuverfolgen: Wenn ein paar symbolische Zugeständnisse sicherstellen, dass der Handelskonflikt eingedämmt bleibt, ist es gut so. Die eigenen Interessen opfern sollte man nicht. Zumal Trump bereits ein Dutzend Mal Zölle angedroht und dann im letzten Moment zurückgezogen hat. Das zeigt: Auch er fürchtet eine Verschärfung des Konfliktes", ist DER STANDARD aus Wien überzeugt.

Die polnische RZECZPOSPOLITA geht davon aus, dass die aktuellen Drohungen wieder revidiert werden. "In dem von Präsident Trump entfesselten Handelskrieg können wir mit einem Schlagabtausch rechnen, nach dem sich die Akteure – jede Wette! – auf beiden Seiten zurückziehen werden, um einen neuen, konstruktiveren Status Quo als den Handelskrieg anzustreben. Letztlich ist das genau der Prozess, den die Beziehungen zwischen den USA und China durchlaufen", notiert die RZECZPOSPOLITA aus Warschau.

Die Zeitung THE TELEGRAPH aus London blickt auf die Folgen des Konflikts für Großbritannien: "Die kurzfristigen Auswirkungen auf die britische Wirtschaft wären gemischt. Großbritanniens Exporte in die USA belaufen sich auf 196 Milliarden Pfund und jene in die EU auf 358 Milliarden Pfund pro Jahr. Langfristig dürften die Nettoauswirkungen jedoch kaum positiv sein. Eine Welt, in der Europa und Amerika weniger intensiv miteinander handeln, ist eine Welt, in der Europa und Amerika ärmer sind und die Produktion weniger effizient ist", gibt THE TELEGRAPH aus Großbritannien zu bedenken.

Zum Schluss noch zwei Stimmen zum Vorgehen Israels im Gaza-Krieg. Die schwedische Zeitung DAGENS NYHETER schreibt dazu: "Niemand kann mehr behaupten, dass sich dieser Krieg nur gegen die Hamas richtet - er wird auch gegen die palästinensische Zivilbevölkerung geführt. Die Opferzahlen sind schwindelerregend, Krankenhäuser liegen in Trümmern, und Kinder hungern. Die Hilfsgüter, die ab und zu geliefert werden, decken nicht den Bedarf. Mitten in dieser Misere soll die israelische Armee laut Ministerpräsident Netanjahu nun also noch härter vorgehen. Das ist ein historischer Irrtum. Als der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag seine Ermittlungen wegen möglicher Kriegsverbrechen begann, wies der Verteidiger Israels die Anschuldigungen zurück, Netanjahu habe die Lieferung von Lebensmitteln gestoppt. Vielmehr arbeite die Regierung rund um die Uhr daran, die Hilfsgüter ans Ziel kommen zu lassen. Was aber würde Israel wohl heute in Den Haag sagen", fragt DAGENS NYHETER aus Stockholm.

In der Zeitung HELSINGIN SANOMAT aus Finnland ist zu lesen: "Obwohl US-Präsident Trump die von Israels Premier Netanjahu angeordnete Operation nicht offen unterstützt, wäre die Zwangsräumung des Gazastreifens ohne seine Billigung nicht möglich. Auch die EU leistet einen Beitrag, indem sie nicht den Druck ausübt, den sie ausüben könnte. Noch immer sind sich die EU-Staaten uneinig, ob die EU nicht die Menschenrechtsklausel in dem Partnerschaftsabkommen mit Israel überarbeiten sollte. Im Juni wird eine von Frankreich und Saudi-Arabien initiierte UNO-Konferenz zur Anerkennung des Staates Palästina stattfinden, und das Treffen in New York wird sich zwangsläufig auch mit der Lage im Gazastreifen befassen müssen." Mit dieser Stimme der HELSINGIN SANOMAT endet die Internationale Presseschau.