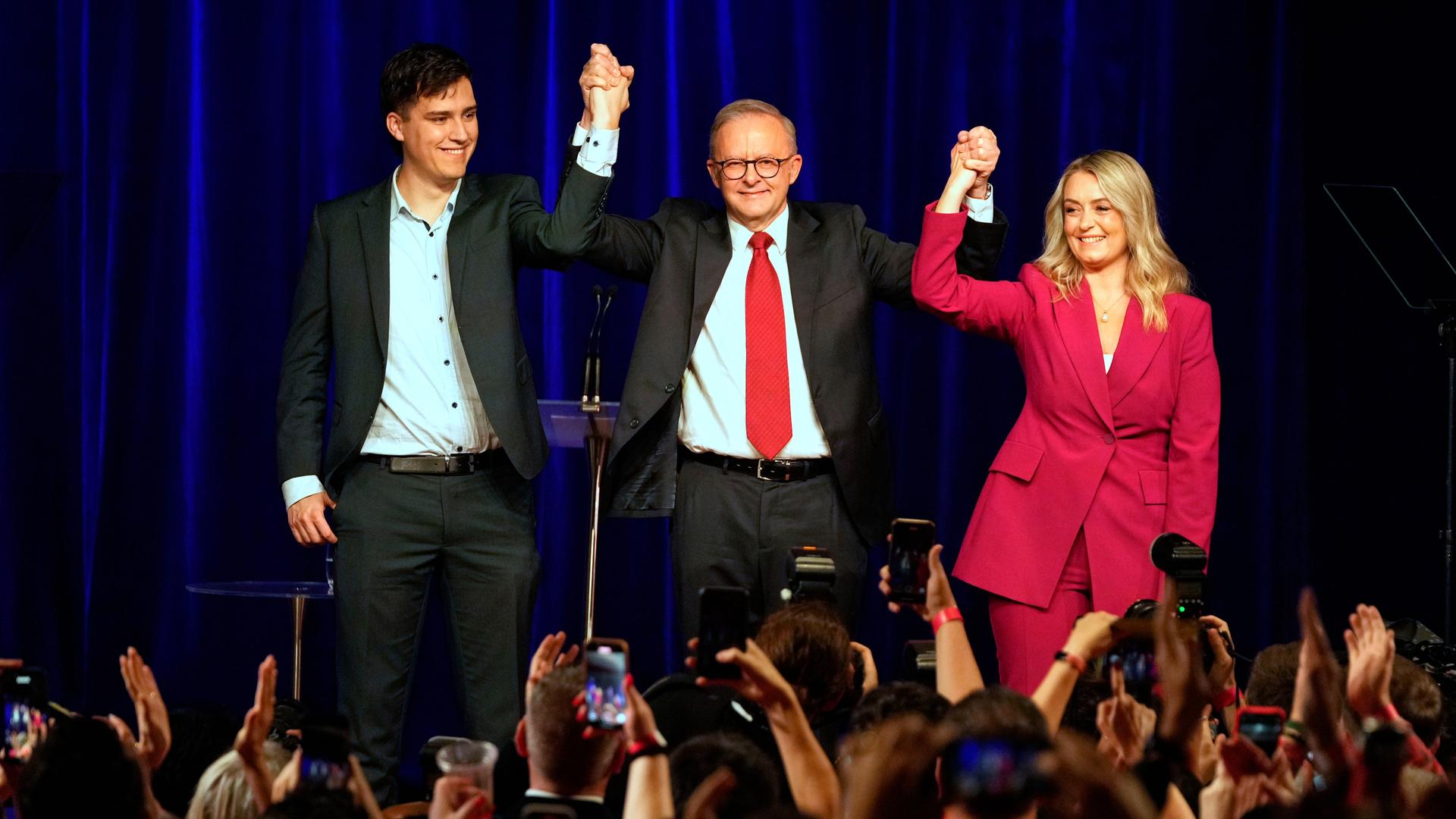

Die Zeitung THE AUSTRALIAN geht auf den Erfolg der Labor Party bei der Parlamentswahl ein. Das Blatt schaut auf den Premierminister und seinen unterlegenen Herausforderer. "Der Sieg von Anthony Albanese ist ebenso verblüffend wie die Niederlage von Peter Dutton. Der Premierminister hat den Misserfolgen seiner Regierung ebenso getrotzt wie der Meinung der Wählerschaft, dass Labor eine Wiederwahl nicht verdient habe. Für das konservative Bündnis ist das Ergebnis eine Katastrophe. Liberale und Nationale sind selbst bei jenen Sitzen gescheitert, deren Verlust Labor befürchtet hatte. Und sie haben Sitze verloren, die sie hätten halten müssen", bilanziert THE AUSTRALIAN aus Sydney.

Der SYDNEY MORNING HERALD sieht einen klaren Bezug zwischen dem Wahlergebnis und dem US-Präsidenten. Das Blatt versucht es mit einer Metapher. "Zyklon Donald erreichte letzte Woche Kanada und bescherte der Mitte-Links-Partei Liberal Party einen Sieg und eine vierte Amtszeit. Das schien zu Beginn des Jahres noch unmöglich. Anschließend crashte er in die australische Wahl und zerstörte die Siegeshoffnungen der konservativen Koalition. Die Parallelen zwischen beiden Ländern sind unverkennbar. In der Welt wird der Sieg Albaneses als Abkehr vom Trumpismus und als jüngstes Zeichen einer Wiederbelebung sozialdemokratischer Politik interpretiert werden", glaubt der SYDNEY MORNING HERALD.

Der britische GUARDIAN greift den Gedanken auf und geht näher auf den australischen Premierminister ein. "So wie bei dem unentschlossenen Wähler, der Albanese und Dutton in einer Debatte der beiden fragte, wie sie das Land vor Trumps erratischen Entscheidungen schützen würden, stand die Furcht vor einer instabilen Welt im Mittelpunkt. Albanese argumentierte mit Erfolg, dass eine ruhige Führung die beste Antwort Australiens auf die Unberechenbarkeit sei, die der US-Präsident kultiviert. Albaneses unaufgeregtes Handeln könnte als entscheidende Trumpfkarte gesehen werden", findet der GUARDIAN aus London.

"Oppositionsführer Dutton hat nicht einmal seinen eigenen Sitz im Parlament behalten können", merkt die chinesische Zeitung JIEFANG RIBAO an. "Das hat es in der Geschichte des Landes auch noch nicht gegeben. Zunächst sah alles ganz anders aus. Die Regierung hatte aufgrund ihrer vielen Misserfolge Vertrauen in der Bevölkerung verspielt. Erst einen Monat vor der Wahl gab es einen Stimmungswechsel. Manche sehen einen Trump-Effekt wie in Kanada. Die Welt ist allerdings nicht mehr die gleiche wie vor drei Jahren. International fordern vor allem die Beziehungen zu Washington und Peking die australische Regierung heraus. Die USA sind der wichtigste Sicherheitsverbündete, China ist der größte Handelspartner. Auf die großen Veränderungen der alten Weltordnung muss Australien eine Antwort finden", unterstreicht JIEFANG RIBAO aus Shanghai.

Einer der Kolumnisten der WASHINGTON POST führt eine andere Parallele zu den USA an. "Man kann argumentieren, dass der 62-jährige Albanese genau die Wiederwahl-Kampagne geführt hat, die Joe Biden womöglich hätte führen können - wäre er 15 oder 20 Jahre jünger gewesen. Wie die Demokraten in den USA kämpfte auch Albaneses Labor-Partei mit steigenden Preisen, Wohnungsnot und einer allgemeinen Unzufriedenheit mit dem Status Quo. All das bescherte Albanese keine sonderlich guten Umfragewerte. Aber er hat erfolgreich auf verbesserte Aussichten bei der Inflation hinweisen können. Er verkörperte eine Partei, die sich seit Generationen für die Arbeiterklasse einsetzt. Und seine Regierung nahm den Klimawandel ernst", listet der Kolumnist der WASHINGTON POST auf.

Die türkische Zeitung YENI SAFAK geht auf die Entlassung des Nationalen Sicherheitsberaters der USA, Waltz, ein und sieht einen Zusammenhang zu den Atomgesprächen mit dem Iran. "US-Medien berichteten, dass Vizepräsident Vance, Geheimdienst-Direktorin Gabbard, Verteidigungsminister Hegseth und der Sondergesandte Witkoff sich für Verhandlungen mit dem Iran aussprachen. Mike Waltz aber und das zuständige US-Zentralkommando wollten demnach, dass sich die USA an einem israelischen Angriff auf den Iran beteiligen. Es ist unklar, wie sich Trump verhalten wird, wenn es noch während der laufenden Verhandlungen zu einem israelischen Angriff kommmt. Der Präsident schwankt zwischen dem 'America First'- und dem 'Israel First'-Lager", stellt YENI SAFAK aus Istanbul fest.

Nun nach Deutschland und zur AfD, die vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft wird. "Ross und Reiter nennt die Behörde in der knappen Information für die Öffentlichkeit nicht", kritisiert die WELT AM SONNTAG. "Welche AfD-Politiker haben was gesagt? Inwiefern haben sie damit gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agitiert? All das hätte man gerne erfahren. Doch das Amt hüllt sich in Schweigen, verweist auf nachrichtendienstliche Quellen. In einem demokratischen Staat, der nicht auf Untertanen, sondern auf mündige Bürger setzt, muss eine Behörde Mittel und Wege finden, über die Gründe für eine derart schwerwiegende Maßnahme transparent zu informieren. Inhaltlich ist die Entscheidung indes folgerichtig. Denn die AfD hat die Grenze zum Extremistischen längst überschritten", urteilt die WELT AM SONNTAG.

"Die AfD genießt viel Zuspruch unter den Wählern", hebt POLITIKEN aus Kopenhagen hervor. "Ein Verbotsverfahren könnte ihr einen Märtyrerstatus verleihen und ihr dadurch weiteren Aufwind verschaffen. Die Ultrarechten müssen an der Wahlurne besiegt werden, nicht vor Gericht. Es ist dies eine ungesunde Tendenz, solche Parteien und ihre Führungsgestalten wie zuletzt in Frankreich oder Rumänien von Wahlen auszuschließen."

Die Gastkommentatorin der japanischen Zeitung ASAHI SHIMBUN geht auf die Reaktionen aus der US-Regierung ein. "Außenminister Rubio und Vizepräsident Vance haben die AfD-Einstufung durch den Verfassungsschutz scharf kritisiert. Sie glauben offenbar, dass niveaulose Beschimpfungen auf der internationalen Bühne zu einem modernen Populismus gehören. Warum attackieren diese Menschen, eingeschlossen Wladimir Putin, gezielt Deutschland? Weil Deutschland ihnen als Hochburg von konventioneller politischer Philosophie erscheint, deren Anführerin einst Angela Merkel hieß. Die 'Symptome' des Populismus haben sich offenbar verschlimmert", vermutet ASAHI SHIMBUN aus Tokio.

Und zum Schluss noch zum Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan, der sich nach einem Anschlag mit 26 getöteten Touristen im indischen Teil der Region zugespitzt hatte. Die pakistanische Zeitung THE DAWN ist ungehalten. "Die indische Regierung hat offenbar geglaubt, sie könnte die Tragödie ausnutzen und Pakistan international isolieren, indem sie das Land ohne jeden Beweis für die Gräueltat verantwortlich macht. Doch nur wenige in der Welt - einschließlich der Partner Indiens und darunter insbesondere die USA - glauben dieser Darstellung. Die meisten Staaten drängen beide Seiten zur Deeskalation und dazu, einen neuen Flächenbrand in Südasien zu verhindern", betont THE DAWN aus Karachi.

"Wie kann eine Atommacht auf eine andere Atommacht in direkter Nachbarschaft reagieren und gleichzeitig einen regionalen Krieg abwenden?", fragt sich die arabischsprachige AL-QUDS AL-ARABY. "Das ist das Problem, vor dem Indien und Pakistan derzeit stehen. Wer kann garantieren, dass der Konflkt dieses Mal nicht eskaliert? Dies gilt umso mehr, als Indien sich bewusst ist, dass hinter Pakistan China steht, sein größter regionaler Rivale. Angesichts der Rivalität zwischen den USA und China gerät häufig in Vergessenheit, dass der Konflikt zwischen Indien und China das eigentliche Zentrum der geopolitischen Spannungen in Asien ist - und damit hochgefährlich." Sie hörten AL-QUDS AL-ARABY, die in London erscheint.