"Der Besuch des US-Präsidenten in Warschau zum Jahrestag von Russlands Angriff auf die Ukraine ist mehr als bilaterales Freundschaftsbekenntnis", schreibt die VOLKSSTIMME. "Mit dem Schulterschluss der Partner für die Ukraine ist die NATO-Osterweiterung vollendet worden. Der Schwerpunkt liegt nun direkt oder nahe der Grenze zu Russland, der NATO-Front des 21. Jahrhunderts. Deshalb werden die amerikatreuen 'Bukarest 9'-Staaten von Biden hofiert. Eine homogene Einheit sind sie aber nicht. Bulgarien will keine Waffen mehr an die Ukraine liefern, Ungarn ist ein gewohnt unsicherer Kantonist. Wichtig für die USA sind Polen und das Baltikum, die in Treue fest zu Washington stehen. Die Westeuropäer, vor allem Deutschland und Frankreich, verlieren an Bedeutung. Bezahlen und ausrüsten sollen sie die Allianz aber. Dieser Widerspruch kann die NATO auf Dauer spalten", befürchtet die VOLKSSTIMME aus Magdeburg.

"US-Präsident Biden macht genau das Richtige", findet die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG. "Er hat mit seinem Besuch in Warschau die absolute Solidarität der USA mit den NATO-Oststaaten unterstrichen und die Beistandsgarantie im Falle eines russischen Angriffs erneuert."

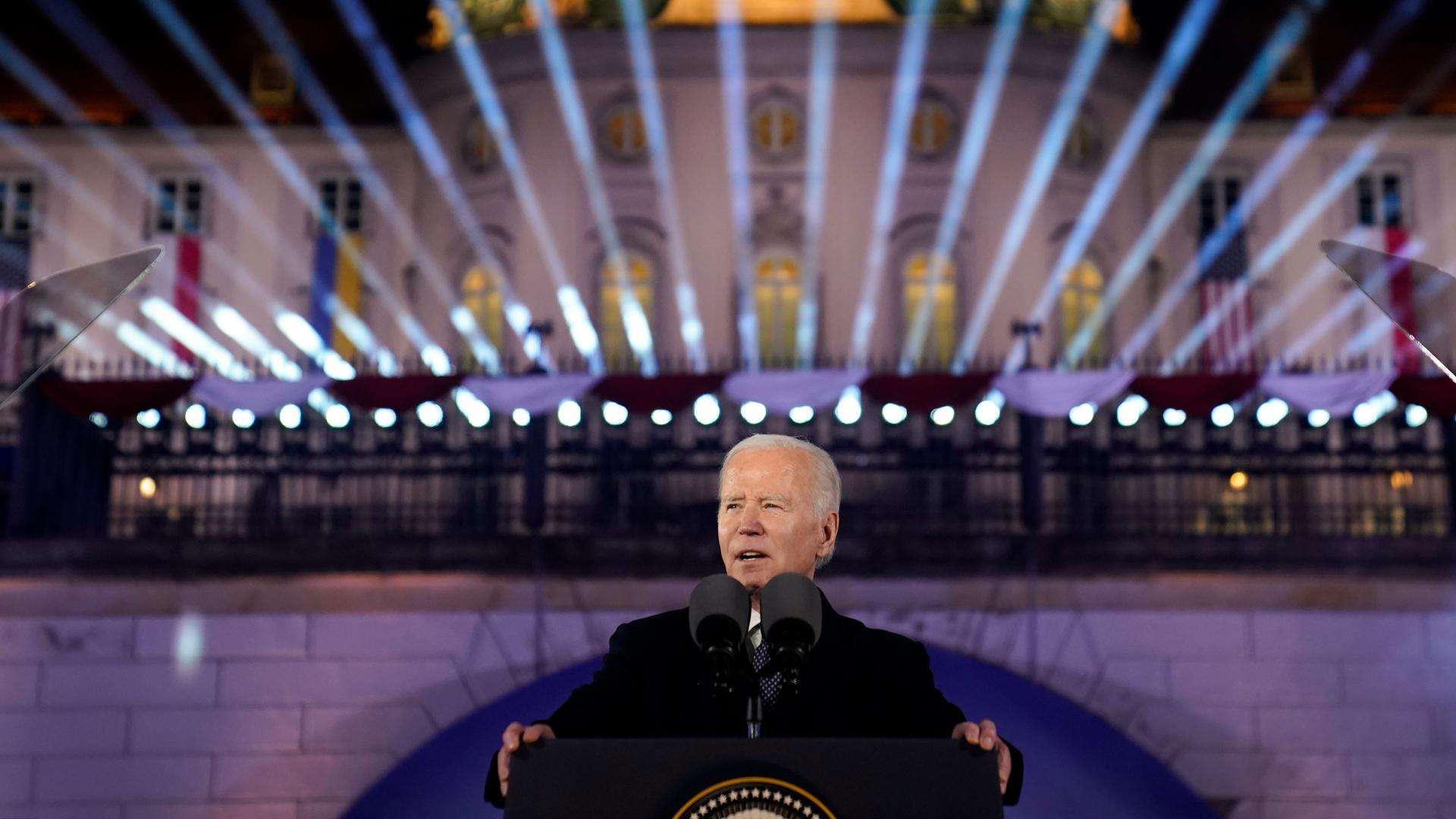

Die TAZ geht näher auf die Rede des US-Präsidenten vor dem Warschauer Schloss ein: "Biden lief zu den Klängen von 'Freedom' des Sängers Kygo zum Rednerpult. Ein Lichtspektakel tauchte die hinter ihm hoch aufragende 'sächsische Seite' des Schlosses in die blau-gelben Farben der Ukraine und die weiß-roten Polens. Auch wer die Geschichte Polens kaum kennt, kann die Symbolkraft dieser Inszenierung erahnen. Das Schloss, 1944 von den Deutschen als Herz des Polentums gesprengt, durfte erst ab 1970 mit Erlaubnis der Kommunisten wiederaufgebaut werden. Dass die 'sächsische Seite', die die Wahlkönige August II. und August III. einst gebaut hatten, originalgetreu wiederentstand, hatte mit dem polnischen Widerstand zu tun. Die Polen wollten sich ihre Geschichte nicht von den moskauhörigen Kommunisten umschreiben lassen. Heute sind Deutschland und Polen befreundete NATO- und EU-Partner. Und das wiederaufgebaute Schloss deutet darauf hin, dass auch die zerbombte Ukraine nach dem Krieg wie ein Phönix aus der Asche wieder erstehen wird – samt in diesem Fall russischer Kultur", hofft die TAZ.

Als Reaktion auf das Todesurteil eines Gerichts in Teheran gegen den Deutsch-Iraner Sharmahd hat die Bundesregierung zwei iranische Diplomaten ausgewiesen. Nach Ansicht der MITTELDEUTSCHEN ZEITUNG wirkt das wie ein lauer Protest: "Allerdings gehört zur Diplomatie auch das schrittweise Vorgehen. Das Ausweisen des Botschafters, der Abbruch diplomatischer Beziehungen - all das ist durchaus noch im Instrumentenkasten vorhanden. Es wären symbolträchtige Aktionen, die zumindest kurzfristig Genugtuung verschaffen würden. Aber damit wären die Türen zum Iran zunächst einmal zu. Den Regimekritikern wäre damit nicht geholfen", vermutet die MITTELDEUTSCHE ZEITUNG aus Halle.

"Die Bundesregierung hat schnell und öffentlichkeitswirksam reagiert", stellt die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG fest: "Mit stiller Diplomatie hätte man hier vermutlich nicht mehr allzu viel erreichen können. Die iranische Führung verfolgt wahrscheinlich politische Ziele mit dem Urteil. Deshalb ist nicht auszuschließen, dass sie Sharmahd, wie andere Häftlinge mit westlichem Pass, in Verhandlungen nutzen will. Erschwert wird die Lage durch den Atomstreit, der sich im Schatten des Ukrainekriegs weiter zuspitzt. Dass Iran sich durch die Aussicht auf Handel doch noch einmal für eine Zusammenarbeit gewinnen ließe, wie man in Europa lange gehofft hat, erscheint in dem Maße unwahrscheinlicher, in dem die Urananreicherung voranschreitet. Auch die Allianz mit Russland festigt die Distanz des Landes zum Westen. Solange sich das Regime halten kann, sind die Aussichten schlecht: für Sharmahd, für das iranische Volk und für die Stabilität des Nahen Ostens." Das war ein Kommentar der F.A.Z.

Nach einer teilweise erfolgreichen Klage der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht muss die staatliche Finanzierung parteinaher Stiftungen gesetzlich geregelt werden. Die FREIE PRESSE konstatiert: "Die Parteien sind selbst schuld, wenn der Eindruck entstanden ist, sie funktionierten den Staat zu einem Selbstbedienungsladen um. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts müssen die Parteien nun wie einen Mahnbescheid auffassen: Es ist hochproblematisch, dass so riesige Mittel fließen und verteilt werden, ohne dass die Kriterien in einem eigenen Gesetz geregelt sind. Hier heißt es nun: Handeln! Das Verfassungsgericht hat klargemacht, dass ein Ausschluss einzelner Stiftungen von der Förderung 'zum Schutz gleichwertiger Verfassungsgüter' möglich ist – insbesondere, wenn es um den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung geht. Dafür braucht es ein klares, transparentes und für alle gleiches Gesetz", unterstreicht die FREIE PRESSE aus Chemnitz.

Die SÜDWEST PRESSE aus Ulm zeigt sich besorgt: "Gibt es jetzt Millionen Euro Steuergeld für die AfD-Stiftung, die damit demokratiefeindliche politische Bildung betreibt? Das fühlt sich falsch an. Doch verhindern lässt sich das nur, wenn man klare Regeln festlegt, was die parteinahen Stiftungen eigentlich leisten sollen - und der AfD-Stiftung dann nachweisen kann, dass sie dazu nicht in der Lage ist. Anders geht es in einem Rechtsstaat nicht."

Die Zeitung DIE WELT empfiehlt: "Anstatt die AfD in ihrer Märtyrerrolle zu bestärken, sollten die anderen Parteien und Stiftungen daher lieber langfristig denken und ihre eigenen Mittel dafür nutzen, für die freiheitlich-demokratische Rechtsordnung zu werben und verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Wenn weniger Leute die AfD wählen, wird auch der Streit um die Desiderius-Erasmus-Stiftung bald wieder redundant werden", ist sich DIE WELT sicher.

Für bundesweite Aufmerksamkeit sorgt ein Fall in Baden-Württemberg in der Gemeinde in Lörrach, wo Mieter aus alten Wohnungen ausziehen sollen, damit Flüchtlinge Platz finden. Die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG spricht von einer paradoxen Situation: "Die Einwanderung, die Deutschland braucht, kann es derzeit kaum verkraften. Es ist zwar deutlich besser gerüstet als noch 2015, aber in zu vielen Köpfen und auf zu vielen Gebieten noch nicht. Dass etwa so viele Unterkünfte überfüllt sind, bewohnt oft immer noch von jenen, die 2015/16 kamen, hat wenig mit Migrationspolitik zu tun, sondern mit dem Versagen des sozialen Wohnungsbaus. Wohnungsmangel und Mietenexplosion in den Städten, schlimm genug für die Einheimischen, haben sich längst zu einem konfliktträchtigen Haupthindernis für erfolgreiche Integration entwickelt", bemängelt die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG.

Die Zeitung RHEINPFALZ sieht es so: "Eine Wohnung ist mehr als eine bloße Bleibe, mehr als die berühmten vier Wände. Auch einfache Unterkünfte bedeuten für ihre Bewohner Heimat, Identität, sie bewahren Erinnerungen. Man vertreibt Leute aus ihnen nicht einfach per amtlichem Schreiben. Das Handeln der Wohnbaugesellschaft (in Lörrach) taugt nicht für einen politischen Shitstorm. Es ist nicht rechts, es ist nicht links. Sondern einfach nur herzlos", betont die RHEINPFALZ aus Ludwigshafen.

Der SÜDKURIER resümiert: "Plötzlich ist das beschauliche Markgräflerland zum Brennglas geworden. Hier bündeln sich die Probleme der Flüchtlingswelle - ohne dass vor Ort jemand viel falsch gemacht hätte. Lörrach versucht es mit einem sinnvollen Wohnungstausch. Das finden die betroffenen Mieter zwar nicht klasse, zum Skandal jazzen den Lörracher Fall aber nur politische Kreise hoch, denen jeder Anlass für Hass taugt. Das linke Faeser-Ministerium muss aufpassen, den Hetzern nicht durch schwache Kommunikation und ergebnislose Gipfel in die Hände zu spielen."