"Ich sehe mich in einer Tradition seit der Bischofsversammlung von Medellin, da war ich noch Student, in einer Tradition, die Theologie auch im Dialog mit der europäischen Kirche betrieben hat, aber mit ganz eigenen Elementen, ausgehend von der Wirklichkeit hier in Lateinamerika."

Die Konferenz der lateinamerikanischen Bischöfe von 1968 in Medellin sei ein Meilenstein der Befreiungstheologie gewesen, so der katholische Theologe Agenor Brighenti, war doch die Option für die Armen zur offiziellen Leitlinie für den Kontinent erklärt worden. Der in Südbrasilien geborene Theologe versucht diese besondere kirchliche Tradition zu bewahren und für die heutige Zeit weiter zu entwickeln.

"Es geht um den direkten Bezug zu unserer Wirklichkeit. Die Option für die Armen ist bis heute ein ganz wichtiger Bestandteil der lateinamerikanischen Theologie."

Die Befreiungstheologen standen nicht nur der römischen Kurie und dem konservativen Klerus in Lateinamerika kritisch entgegen, sondern auch den Diktaturen. Zahlreiche ihrer Sprecher und Vertreter bezahlten den Einsatz für die Menschenrechte mit dem Leben, während ein Teil der Bischöfe und Priester offen mit den Militärs kollaborierten, beispielsweise in Argentinien oder Uruguay.

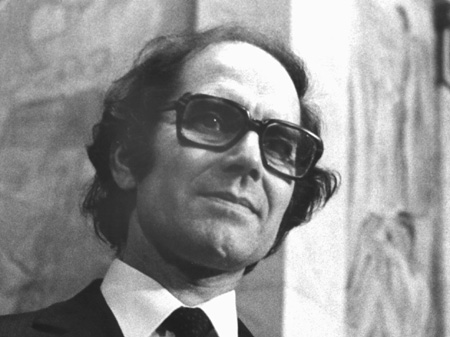

Im Museum des ehemaligen Foltergefängnisses ESMA in Buenos Aires sind nicht nur die für die Gräueltaten verantwortlichen hohen Generäle abgebildet, sondern auch der apostolische Nuntius, der mit ihnen nachweislich kollaborierte. Der Maler und Schriftsteller Perez Esquivel, Friedensnobelpreisträger von 1980, kam damals nur knapp mit dem Leben davon. Am 5. Mai 1977 saß er schon in einem der berüchtigten Flugzeuge, aus denen immer wieder unbequeme Regimegegner über dem Rio de la Plata abgeworfen wurden. Auf diese Weise sind etwa 30.000 Argentinier damals verschwunden.

"Ich wusste, dass die Militärs Gefangene über dem Rio de la Plata abwerfen. Vor meiner Festnahme hatte ich in Genf Fotos gesehen, auf denen die Leichen zu erkennen waren, die ans uruguayische Ufer angeschwemmt wurden. Das Flugzeug ist etwa zwei Stunden über dem Rio de la Plata gekreist, bis ein Gegenbefehl kam. Ich bin davon überzeugt, dass mich die internationale Solidarität gerettet hat. Denn es gibt keine andere Erklärung dafür, dass sie mich schließlich freigelassen haben."

Die Gemälde des engagierten katholischen Laien aus Buenos Aires sind längst Ikonen der Befreiungstheologie geworden. Wie damals sei auch heute die Frage entscheidend, ob die Kirche die Grundprobleme der Menschen aufgreife und so zu einer gestalterischen Kirche werde, einer Kirche, die zusammen mit dem Kirchenvolk neue Wege beschreite – auch gegen den marktliberalen Kapitalismus, sagt Perez Esquivel.

"Ich möchte unterstreichen, dass das in erster Linie kein politisches Problem ist, sondern ein Problem des Systems, das wir überwinden müssen. Ein System, das all diese Probleme hervor bringt, Armut, Umweltzerstörung, Verletzung der Menschenrechte. Es ist klar, den neoliberalen Kapitalismus kann man nicht mit einem Schlag abschaffen, aber wir können ein Gegenmodell entwerfen, um diesen menschenfeindlichen Kapitalismus dann in eine bessere Gesellschaftsform zu überführen."

Solche sozialutopischen Vorstellungen haben Anhänger der Befreiungstheologie wie Perez Esquivel aus Sicht des Staates und der Militärs in die Nähe der kommunistischen Guerilla gerückt. Deshalb wurden sie, auch mit stiller Billigung des Vatikans, verfolgt. Bis heute haftet ihnen das Stigma an, linke Aufrührer zu sein. Perez Esquivel:

"Ich möchte unterstreichen, dass Gewaltfreiheit alles andere ist als Passivität. Gewaltfreiheit bedeutet natürlich, bereit zu sein, Probleme in Kauf zu nehmen und den Widerstand aktiv zu gestalten. Ich weise immer darauf hin, dass Widerstand ein Ausdruck von Hoffnung ist. Mein kürzlich erschienenes Buch trägt ja auch den Titel "resistencia e esperanca", Widerstand und Hoffnung."

Doch ist es um diese theologische Bewegung in Lateinamerika stiller geworden. Wichtige Vertreter der Befreiungstheologie wie der Brasilianer Leonardo Boff oder der Peruaner Gustavo Gutierrez mussten Rede- und Lehrverbote hinnehmen. Ihr Konflikt mit dem Vatikan und konservativen lateinamerikanischen Bischöfen ist bis heute nicht gelöst. Perez Esquivel:

"Wir, das heißt die Kirche, die wir in Lateinamerika das Volk Gottes nennen, haben es als Rückschritt empfunden, dass Kardinal Ratzinger zum Papst gewählt wurde. Die Kirchen in den verschiedenen Ländern der Welt haben doch ihre eigene Identität, im Ausdruck des Glaubens und im praktischen Leben. Das macht ja den Reichtum der Kirche aus und nicht eine von Rom verordnete Uniformität. Mein Motto ist: Unterwerft euch nicht der Monokultur des Geistes."

Wie unterschiedlich die Auffassungen von Kirche und Glauben sind, zeigte ein kirchlicher Kongress Ende vergangenen Jahres in der brasilianischen Pilgerhochburg Aparecida. Vertreter aller 27 lateinamerikanischen Kirchen nahmen daran teil, auch Agenor Brighenti, der Befreiungstheologe aus Brasilien.

"Die einen stellen an die erste Stelle das Bekenntnis zum Evangelium. Nach dem Motto: Hauptsache man glaubt, mag man noch so arm sein. Die anderen stellen das reale Leben der Menschen in den Mittelpunkt. Sie sehen, wie es ihnen geht und handeln danach. Ich bin davon überzeugt, dass sich Glaube nur dadurch zeigt, wie er gelebt wird, im Alltag, in der Gemeinschaft. Glauben kann nicht etwas von oben Auferlegtes sein."

"In erster Linie geht es darum, sich zu solidarisieren. Und das bedeutet, den anderen so zu nehmen, wie er ist, in seiner Ganzheit."

Man könne sich den Armen nicht annähern, indem man den Glauben nur verkündet. Vielmehr müsse man fragen, wie die Welt durch den gelebten Glauben humaner werden kann.

"Erlösung bedeutet für mich, die schlechte Lebenssituation der Menschen so zu verändern, dass es ihnen besser geht. Das ist eine soziale Aufgabe. Wenn ich meine konkrete Arbeit in der Favela bedenke, dann versuche ich Werte anzubieten, die uns das Evangelium in die Hand gibt, und das sind zutiefst humane Werte."

Die Befreiungstheologie habe nichts in ihrer Bedeutung verloren, sagt Agenor Brighenti. Allerdings hätten sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändert. Die lateinamerikanischen Diktaturen wurden von demokratisch gewählten Regierungen abgelöst. Es gebe auch finanzielle Hilfen für die Armen. Länder wie Brasilien oder Argentinien verzeichnen ein hohes Wirtschaftswachstum. Doch vorherrschend sei ein marktliberaler Kapitalismus, der neues Unrecht schafft, der die Welt zerstört. Und da müsse sich die Theologie öffnen, um zusammen mit Wissenschaftlern, Ökonomen oder Politikern Antworten zu finden.

"Die Befreiungstheologie war nie naiv gegenüber den sozialökonomischen Systemen, weder gegenüber dem Kommunismus noch gegenüber dem Kapitalismus. Sie hat in beiden Systemen die Grenzen gesehen. Andererseits hat gerade die katholische Amtskirche immer geglaubt, dass der Kapitalismus reformierbar und formbar ist, dass er humaner werden kann. Das ist aber ein Irrtum. Denn er produziert immer mehr Armut, immer mehr Ungerechtigkeit."

Die Konferenz der lateinamerikanischen Bischöfe von 1968 in Medellin sei ein Meilenstein der Befreiungstheologie gewesen, so der katholische Theologe Agenor Brighenti, war doch die Option für die Armen zur offiziellen Leitlinie für den Kontinent erklärt worden. Der in Südbrasilien geborene Theologe versucht diese besondere kirchliche Tradition zu bewahren und für die heutige Zeit weiter zu entwickeln.

"Es geht um den direkten Bezug zu unserer Wirklichkeit. Die Option für die Armen ist bis heute ein ganz wichtiger Bestandteil der lateinamerikanischen Theologie."

Die Befreiungstheologen standen nicht nur der römischen Kurie und dem konservativen Klerus in Lateinamerika kritisch entgegen, sondern auch den Diktaturen. Zahlreiche ihrer Sprecher und Vertreter bezahlten den Einsatz für die Menschenrechte mit dem Leben, während ein Teil der Bischöfe und Priester offen mit den Militärs kollaborierten, beispielsweise in Argentinien oder Uruguay.

Im Museum des ehemaligen Foltergefängnisses ESMA in Buenos Aires sind nicht nur die für die Gräueltaten verantwortlichen hohen Generäle abgebildet, sondern auch der apostolische Nuntius, der mit ihnen nachweislich kollaborierte. Der Maler und Schriftsteller Perez Esquivel, Friedensnobelpreisträger von 1980, kam damals nur knapp mit dem Leben davon. Am 5. Mai 1977 saß er schon in einem der berüchtigten Flugzeuge, aus denen immer wieder unbequeme Regimegegner über dem Rio de la Plata abgeworfen wurden. Auf diese Weise sind etwa 30.000 Argentinier damals verschwunden.

"Ich wusste, dass die Militärs Gefangene über dem Rio de la Plata abwerfen. Vor meiner Festnahme hatte ich in Genf Fotos gesehen, auf denen die Leichen zu erkennen waren, die ans uruguayische Ufer angeschwemmt wurden. Das Flugzeug ist etwa zwei Stunden über dem Rio de la Plata gekreist, bis ein Gegenbefehl kam. Ich bin davon überzeugt, dass mich die internationale Solidarität gerettet hat. Denn es gibt keine andere Erklärung dafür, dass sie mich schließlich freigelassen haben."

Die Gemälde des engagierten katholischen Laien aus Buenos Aires sind längst Ikonen der Befreiungstheologie geworden. Wie damals sei auch heute die Frage entscheidend, ob die Kirche die Grundprobleme der Menschen aufgreife und so zu einer gestalterischen Kirche werde, einer Kirche, die zusammen mit dem Kirchenvolk neue Wege beschreite – auch gegen den marktliberalen Kapitalismus, sagt Perez Esquivel.

"Ich möchte unterstreichen, dass das in erster Linie kein politisches Problem ist, sondern ein Problem des Systems, das wir überwinden müssen. Ein System, das all diese Probleme hervor bringt, Armut, Umweltzerstörung, Verletzung der Menschenrechte. Es ist klar, den neoliberalen Kapitalismus kann man nicht mit einem Schlag abschaffen, aber wir können ein Gegenmodell entwerfen, um diesen menschenfeindlichen Kapitalismus dann in eine bessere Gesellschaftsform zu überführen."

Solche sozialutopischen Vorstellungen haben Anhänger der Befreiungstheologie wie Perez Esquivel aus Sicht des Staates und der Militärs in die Nähe der kommunistischen Guerilla gerückt. Deshalb wurden sie, auch mit stiller Billigung des Vatikans, verfolgt. Bis heute haftet ihnen das Stigma an, linke Aufrührer zu sein. Perez Esquivel:

"Ich möchte unterstreichen, dass Gewaltfreiheit alles andere ist als Passivität. Gewaltfreiheit bedeutet natürlich, bereit zu sein, Probleme in Kauf zu nehmen und den Widerstand aktiv zu gestalten. Ich weise immer darauf hin, dass Widerstand ein Ausdruck von Hoffnung ist. Mein kürzlich erschienenes Buch trägt ja auch den Titel "resistencia e esperanca", Widerstand und Hoffnung."

Doch ist es um diese theologische Bewegung in Lateinamerika stiller geworden. Wichtige Vertreter der Befreiungstheologie wie der Brasilianer Leonardo Boff oder der Peruaner Gustavo Gutierrez mussten Rede- und Lehrverbote hinnehmen. Ihr Konflikt mit dem Vatikan und konservativen lateinamerikanischen Bischöfen ist bis heute nicht gelöst. Perez Esquivel:

"Wir, das heißt die Kirche, die wir in Lateinamerika das Volk Gottes nennen, haben es als Rückschritt empfunden, dass Kardinal Ratzinger zum Papst gewählt wurde. Die Kirchen in den verschiedenen Ländern der Welt haben doch ihre eigene Identität, im Ausdruck des Glaubens und im praktischen Leben. Das macht ja den Reichtum der Kirche aus und nicht eine von Rom verordnete Uniformität. Mein Motto ist: Unterwerft euch nicht der Monokultur des Geistes."

Wie unterschiedlich die Auffassungen von Kirche und Glauben sind, zeigte ein kirchlicher Kongress Ende vergangenen Jahres in der brasilianischen Pilgerhochburg Aparecida. Vertreter aller 27 lateinamerikanischen Kirchen nahmen daran teil, auch Agenor Brighenti, der Befreiungstheologe aus Brasilien.

"Die einen stellen an die erste Stelle das Bekenntnis zum Evangelium. Nach dem Motto: Hauptsache man glaubt, mag man noch so arm sein. Die anderen stellen das reale Leben der Menschen in den Mittelpunkt. Sie sehen, wie es ihnen geht und handeln danach. Ich bin davon überzeugt, dass sich Glaube nur dadurch zeigt, wie er gelebt wird, im Alltag, in der Gemeinschaft. Glauben kann nicht etwas von oben Auferlegtes sein."

"In erster Linie geht es darum, sich zu solidarisieren. Und das bedeutet, den anderen so zu nehmen, wie er ist, in seiner Ganzheit."

Man könne sich den Armen nicht annähern, indem man den Glauben nur verkündet. Vielmehr müsse man fragen, wie die Welt durch den gelebten Glauben humaner werden kann.

"Erlösung bedeutet für mich, die schlechte Lebenssituation der Menschen so zu verändern, dass es ihnen besser geht. Das ist eine soziale Aufgabe. Wenn ich meine konkrete Arbeit in der Favela bedenke, dann versuche ich Werte anzubieten, die uns das Evangelium in die Hand gibt, und das sind zutiefst humane Werte."

Die Befreiungstheologie habe nichts in ihrer Bedeutung verloren, sagt Agenor Brighenti. Allerdings hätten sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändert. Die lateinamerikanischen Diktaturen wurden von demokratisch gewählten Regierungen abgelöst. Es gebe auch finanzielle Hilfen für die Armen. Länder wie Brasilien oder Argentinien verzeichnen ein hohes Wirtschaftswachstum. Doch vorherrschend sei ein marktliberaler Kapitalismus, der neues Unrecht schafft, der die Welt zerstört. Und da müsse sich die Theologie öffnen, um zusammen mit Wissenschaftlern, Ökonomen oder Politikern Antworten zu finden.

"Die Befreiungstheologie war nie naiv gegenüber den sozialökonomischen Systemen, weder gegenüber dem Kommunismus noch gegenüber dem Kapitalismus. Sie hat in beiden Systemen die Grenzen gesehen. Andererseits hat gerade die katholische Amtskirche immer geglaubt, dass der Kapitalismus reformierbar und formbar ist, dass er humaner werden kann. Das ist aber ein Irrtum. Denn er produziert immer mehr Armut, immer mehr Ungerechtigkeit."