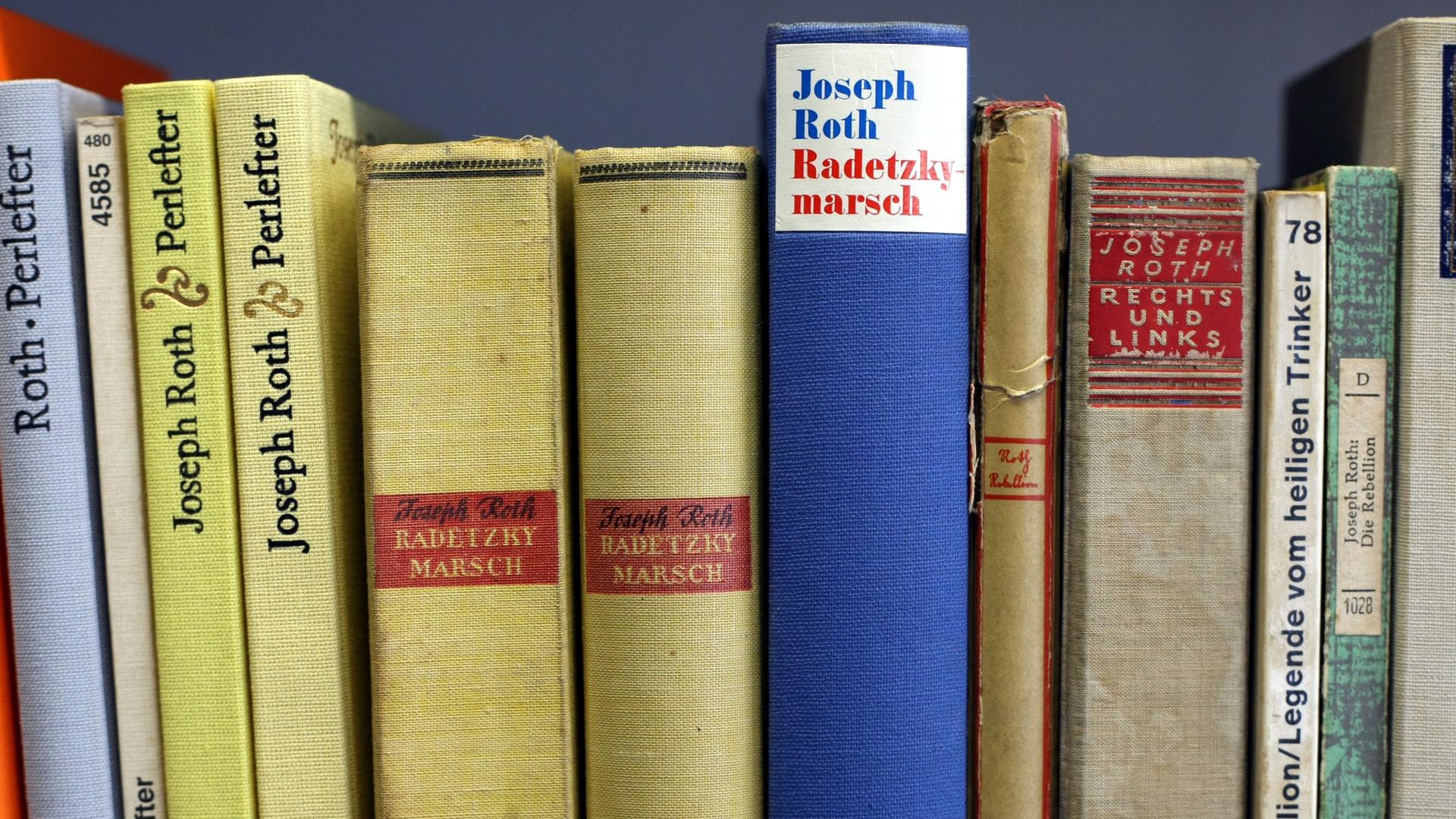

Seine Romane handeln von Kriegsheimkehrern, Intriganten und Schmugglern, von verliebten Eisenbahnern, Gräfinnen und Offizieren. In seinen Meisterwerken "Hiob" und "Radetzkymarsch" schilderte er so melancholisch wie ironisch die untergehenden Welten des Ostjudentums und der Habsburger Monarchie: Welten, die er kritisiert und verlassen hatte - und denen er doch als verlorener Heimat nachtrauerte. Als Emigrant schrieb er bis zuletzt gegen die Barbarei des Dritten Reiches an, klarsichtig und sarkastisch. Unter eine Zeichnung, die ihn mit Zigarette und Gläsern am Bistrotisch zeigt, schrieb er im November 1938: "Das bin ich wirklich; böse, besoffen, aber gescheit."

Der große Erzähler Joseph Roth konnte ironisch und melancholisch, liebevoll und sarkastisch sein. So zwiespältig schilderte er in seinen Meisterwerken "Hiob" und "Radetzkymarsch" auch die untergehenden Welten des Ostjudentums und der Habsburger Monarchie; Welten, die er kritisiert und verlassen hatte - und denen er doch als verlorener Heimat nachtrauerte.

Joseph Roth wurde 1894 im ostgalizischen Städtchen Brody geboren, am äußersten Rand des Habsburgerreichs. Früh brach er nach Westen auf: nach Wien, wo er Germanistik studierte und nach dem Ersten Weltkrieg als Journalist Fuß fasste, nach Berlin, wo er berühmt wurde und erste Romane schrieb, nach Paris und Südfrankreich, wo er glücklich war.

Als Starjournalist reiste Roth durch ganz Europa und schrieb stilistisch brillante Reportagen. In der jungen Sowjetunion schilderte er 1926 nicht nur die aktuelle Lage mit ihren Vor- und Nachteilen, sondern hellsichtig schon die kommenden Probleme des sozialistischen Staates. Dort dachte er auch über seine Identität nach: "Ich bin ein Franzose aus dem Osten, ein Humanist, ein Rationalist mit Religion, ein Katholik mit jüdischem Gehirn, ein wirklicher Revolutionär", schrieb er in einem Brief aus Odessa. Und dort begann Joseph Roth den Roman zu schreiben, dessen Titel als Motto über seinem Leben stehen könnte: "Flucht ohne Ende". Es war sein vierter Roman, und wie schon in "Hotel Savoy" und in "Die Rebellion" steht ein Kriegsheimkehrer im Mittelpunkt, der nach der schwierigen Rückkehr aus der Gefangenschaft heimatlos umherirrt und beginnt, seine Erfahrungen auszuschmücken, Episoden zu erfinden, um seine Zuhörer mit guten Geschichten zu unterhalten.

Joseph Roth war ein glänzender Erzähler und Figurenerfinder. Das beweisen zum einen seine Romane und Novellen. Sie handeln von Intriganten und Schmugglern, von verliebten Eisenbahnern und Gräfinnen, von Offizieren, wie er vorgab, selbst einer zu sein, und von frommen Juden, wie er im Grunde einer war. Aber das berichten zum andern auch alle Zeitgenossen, die ihm gebannt zuhörten, wenn er seine Legenden wob. Seine zeitweilige Lebensgefährtin Irmgard Keun, die ihn in der Emigration 1936 kennenlernte, schrieb über ihn: "Bis zur Erschöpfung spielte er zuweilen die Rolle eines von ihm erfundenen Menschen, der Eigenschaften und Empfindungen in sich barg, die er selbst nicht hatte. Es gelang ihm nicht, an seine Rolle zu glauben, doch er empfand flüchtige Genugtuung und Trost, wenn er andere daran glauben machen konnte. Seine eigene Persönlichkeit war viel zu stark, um nicht immer wieder das erfundene Schattenwesen zu durchtränken, und so empfand er sich manchmal als ein seltsam wandelndes Gemisch von Dichtung und Wahrheit, das ihn selbst zu einem etwas erschrockenen Lachen reizte."

Im Exil ergab sich Joseph Roth immer mehr dem Alkohol und schrieb doch bis zu seinem Tod im Mai 1939 wütend und klarsichtig gegen die nationalsozialistische Barbarei an. Unter eine Zeichnung, die ihn am Bistrotisch zeigt, schrieb er im November 1938: "Das bin ich wirklich; böse, besoffen, aber gescheit."

Eva Pfister

Die internationale Joseph-Roth-Gesellschaft ist im Literaturhaus Wien beheimatet.

Eine informative Fanseite mit Bibliografie und Filmografie:

Josef Roth im Deutschen Exilarchiv

Josef Roth bei Wikipedia

Aus dem Manuskript der ersten Stunde

"Wien, am 5. August 1915

Sehr geehrter Herr Redakteur!

Es ist das Schicksal der Armen, dass sie Allem, was sie beginnen, eine Entschuldigung voraus schicken müssen. Ich gehöre leider zu dieser Gattung und deshalb bitte ich Sie um Verzeihung. Wofür? - Nun, dass ich es wage, Sie zu stören. Dass ich es unternehme, Sie mit meiner unbedeutenden Persönlichkeit zu langweilen und Ihnen Ihre gewiss sehr kostbare Zeit zu rauben. Aber bitte, verlieren Sie nicht die Geduld! Und hören Sie mich einige Minuten an: [...] Es ist nicht die Sehnsucht nach Druckerschwärze, die mich Ihnen schreiben heißt, sondern die Not. [...] Wenn Sie es nicht wissen, so ahnen Sie es doch gewiss, was es heißt, arm zu sein. Wie das tut, wenn man eine große Sehnsucht im Herzen und nicht eine Münze in der Tasche trägt. Wenn man an märchenblauen Sommertagen so gerne hinaus möchte und die Straßenbahn die unangenehme Einrichtung der Schaffner und Kontrolleure hat. Wenn man nicht zu Fuß hinaus darf, weil ein Schusterherz hart ist, härter als eine Schuhsohle. Wenn man sich den Bissen vom Mund absparen muss, um auf ein reines Blatt Papier ein Gedicht zu schreiben. [...]

Wenn Sie das Alles wissen, Herr Redakteur, werden Sie diese Sendung nicht in den Papierkorb werfen.

Entweder ließen sich die Herzen der Redakteure erweichen, oder Roths Texte überzeugten sie, jedenfalls druckte die Zeitung in den Kriegsjahren einige Gedichte und Kurzgeschichten ab. Andere Texte erschienen in der Zeitschrift "Der Friede", deren Chefredakteur Benno Karpeles war, und dieser Kontakt war es, der dem Kriegsheimkehrer Glück brachte, denn Karpeles gründete im Frühjahr 1919 eine neue Tageszeitung. "Der neue Tag" war eine pazifistische, fortschrittliche, humanistische und nicht parteigebundene Zeitung mit einem Feuilleton, für das die besten Federn des damaligen Wien tätig waren: Egon Erwin Kisch, Karl Tschuppik, Leo Perutz, Anton Kuh und Alfred Polgar.

Helmut Peschina: "Roth wird Mitarbeiter in der Tageszeitung "Der Neue Tag" 16.35 Er schreibt dort vom April 1919 bis zum April 1920 an die hundert Feuilletons, die sich mit dem Wiener Stadtleben beschäftigen, mit der Situation der ärmeren Bevölkerung, mit der Situation der Arbeiter"

Helmut Peschina ist ein Kenner des Werks von Joseph Roth. Er hat nicht nur viele der Romane für Rundfunk und Bühne dramatisiert, sondern auch Auswahleditionen von Roths Werken herausgeben. So etwa "Wiener Kaffeehausfrühling", eine Sammlung jener Texte, die Joseph Roth in jenem Jahr für "Der neue Tag" geschrieben hat.

Helmut Peschina: "Er war ein Neuling, aber er lernte bei Polgar - damals war der Feuilletonismus in Wien eine sehr geschätzte, man kann schon sagen, Kunstgattung. Und seine ganzen Kollegen waren sehr gute Feuilletonisten, er ging dort durch die Lektüre der Zeitungsartikel in die Schule und konnte viel annehmen, weil in ihm das Talent steckte. Er konnte Situationen aufnehmen und konnte lyrisch und klar und schlicht schreiben. Auch seine Themenwahl: die Suchenden, die Armen, die ganz schlichten einfachen Menschen, die armseligen Lokale, er findet immer wieder Situationen, Plätze, die sonst keiner beschrieben hatte. Und das zeichnete ihn als Feuilletonist aus. 20.6 … 20.24 Z.B er besucht eine Hundertjährige Frau und beschreibt deren Leben, ihre Hände, ihre Statur, er geht detailliert auf einen Menschen ein. Er beschreibt Wäschermädel, er beschreibt eine Essensstation.

Sehr geehrter Herr Redakteur!

Es ist das Schicksal der Armen, dass sie Allem, was sie beginnen, eine Entschuldigung voraus schicken müssen. Ich gehöre leider zu dieser Gattung und deshalb bitte ich Sie um Verzeihung. Wofür? - Nun, dass ich es wage, Sie zu stören. Dass ich es unternehme, Sie mit meiner unbedeutenden Persönlichkeit zu langweilen und Ihnen Ihre gewiss sehr kostbare Zeit zu rauben. Aber bitte, verlieren Sie nicht die Geduld! Und hören Sie mich einige Minuten an: [...] Es ist nicht die Sehnsucht nach Druckerschwärze, die mich Ihnen schreiben heißt, sondern die Not. [...] Wenn Sie es nicht wissen, so ahnen Sie es doch gewiss, was es heißt, arm zu sein. Wie das tut, wenn man eine große Sehnsucht im Herzen und nicht eine Münze in der Tasche trägt. Wenn man an märchenblauen Sommertagen so gerne hinaus möchte und die Straßenbahn die unangenehme Einrichtung der Schaffner und Kontrolleure hat. Wenn man nicht zu Fuß hinaus darf, weil ein Schusterherz hart ist, härter als eine Schuhsohle. Wenn man sich den Bissen vom Mund absparen muss, um auf ein reines Blatt Papier ein Gedicht zu schreiben. [...]

Wenn Sie das Alles wissen, Herr Redakteur, werden Sie diese Sendung nicht in den Papierkorb werfen.

Entweder ließen sich die Herzen der Redakteure erweichen, oder Roths Texte überzeugten sie, jedenfalls druckte die Zeitung in den Kriegsjahren einige Gedichte und Kurzgeschichten ab. Andere Texte erschienen in der Zeitschrift "Der Friede", deren Chefredakteur Benno Karpeles war, und dieser Kontakt war es, der dem Kriegsheimkehrer Glück brachte, denn Karpeles gründete im Frühjahr 1919 eine neue Tageszeitung. "Der neue Tag" war eine pazifistische, fortschrittliche, humanistische und nicht parteigebundene Zeitung mit einem Feuilleton, für das die besten Federn des damaligen Wien tätig waren: Egon Erwin Kisch, Karl Tschuppik, Leo Perutz, Anton Kuh und Alfred Polgar.

Helmut Peschina: "Roth wird Mitarbeiter in der Tageszeitung "Der Neue Tag" 16.35 Er schreibt dort vom April 1919 bis zum April 1920 an die hundert Feuilletons, die sich mit dem Wiener Stadtleben beschäftigen, mit der Situation der ärmeren Bevölkerung, mit der Situation der Arbeiter"

Helmut Peschina ist ein Kenner des Werks von Joseph Roth. Er hat nicht nur viele der Romane für Rundfunk und Bühne dramatisiert, sondern auch Auswahleditionen von Roths Werken herausgeben. So etwa "Wiener Kaffeehausfrühling", eine Sammlung jener Texte, die Joseph Roth in jenem Jahr für "Der neue Tag" geschrieben hat.

Helmut Peschina: "Er war ein Neuling, aber er lernte bei Polgar - damals war der Feuilletonismus in Wien eine sehr geschätzte, man kann schon sagen, Kunstgattung. Und seine ganzen Kollegen waren sehr gute Feuilletonisten, er ging dort durch die Lektüre der Zeitungsartikel in die Schule und konnte viel annehmen, weil in ihm das Talent steckte. Er konnte Situationen aufnehmen und konnte lyrisch und klar und schlicht schreiben. Auch seine Themenwahl: die Suchenden, die Armen, die ganz schlichten einfachen Menschen, die armseligen Lokale, er findet immer wieder Situationen, Plätze, die sonst keiner beschrieben hatte. Und das zeichnete ihn als Feuilletonist aus. 20.6 … 20.24 Z.B er besucht eine Hundertjährige Frau und beschreibt deren Leben, ihre Hände, ihre Statur, er geht detailliert auf einen Menschen ein. Er beschreibt Wäschermädel, er beschreibt eine Essensstation.

Die Frühstückssuppe

Der Wintermorgen blinzelt kurzsichtig durch dünne Wolkenbrillen auf Schottergeröll und schmutzige Erdschollen. Sogenannte Gebrauchsgegenstände liegen "am Spitz". Eine Blechschüssel mit einer offenen Risswunde, wie von einer Granate zerfetzt. Ein weißer Henkel aus Porzellan zwischen rotbraunem Blättergemisch, gekrümmt wie ein poliertes Fragezeichen.

Mit einem Zipfel zwischen Wand und Deckel einer rostflecksommersprossigen Konservenbüchse eingeklemmt, weht der Leitartikel der vorigen Sonntagsnummer im Morgenwinde.

Es ist eine Fragmentsammlung zerschlissener Häuslichkeit, so ein schmutziger Patzen Wiese. Ein Pinselklecks auf der Palette des lieben Gottes.

Ein Wägelchen knirscht über dem Schotter. Zwei kleine galizische Ponys voran üben "Kopfnicken"!

Von dem Gefährt steigt Dampf in kleinen, zarten Säulchen empor.

Das ist die Fahrküche mit der Frühstückssuppe. Das neueste Kapitel von "Wien im Elend".

"Am Spitz" in der Goldschlagstraße macht die Fahrküche halt. Gott- und staatsamtgewollter Rahmen für die Frühstückssuppe.

Die Fahrküche ist eine militärische. Vielleicht aus der Sachdemobilisierungsanstalt. Sie macht den behäbig-brummigen Eindruck einer Längerdienenden.

Drei Volkswehrmänner hantieren an den Kesseln herum.

Der eine hat einen Schöpflöffel aus Blech. Wenn er ihn in den Schlund des Kessels hinabtaucht, entsteht drinnen ein geheimnisvolles Gezisch. Es ist, wie wenn die Moleküle der Suppe anfangen würden zu schwatzen.

Wenn der Schöpflöffel an die Oberfläche kommt, sieht man eine gold-glühende Flüssigkeit, von Dämpfen umwallt wie im " Rheingold". Auf dem Grunde des Schöpflöffels ruht ein Körper in unleugbarem Aggregatzustand. Offenbar ein Riff.

Während die Flüssigkeit in das Reindl der Frau Dworzak hinüberrinnt, offenbart sich das Riff als Kartoffel, Möhre oder so.

Um vierzig Heller kann man das "Rheingold" genießen.

Die Frühstückssuppe hat sich noch nicht eingelebt. Von Zeit zu Zeit kommt eine Frau mit einem Napf. Ein Schulmädchen mit einer Menageschale. Ein Arbeiter mit einem Topf. Der Volkswehrmann bläst vor Kälte einen tonlosen, unhörbaren Militärmarsch in die roten Fäuste und schlägt den Takt mit den Füßen dazu.

Die Ponys stehen geduldig wie angestellte Wiener. Manchmal hebt eines den Huf und klopft an die Deichsel. Nur um die beruhigende Gewissheit zu erlangen, dass es immer noch angespannt ist.

Die Suppe ist heiß. Ihre Hitze stumpft die Geschmacksnerven ab, und man braucht sie nicht zu schmecken. Sie rinnt, eine flüssige Wohltat, wie ein kleiner Golfstrom durch den morgenkalten Körper.

Morgen, übermorgen, vielleicht in einer Woche ist sie eingelebt, anerkannt, heimisch, die Frühstückssuppe.

Sie wird die allmorgendliche Ausflüssigkeit der volksfreundlichen Gesinnung im Staatsamt für Ernährungswesen sein.

Unter Umständen wird eine schmackhafte Brühe aus den sonderbarsten Elementen: aus Anspruchslosigkeit, gutem Willen und Zubußen.

(Der Neue Tag, 10. 12. 1919)

Helmut Peschina, 1943 in Klosterneuburg geboren, studierte Latein, Germanistik und Theaterwissenschaft an der Universität Wien und war Hörer an der Filmhochschule in Wien. Er verfasst seit 1975 als freischaffender Schriftsteller hauptsächlich Fernsehspiele, Theaterstücke, Hörspiele und Bearbeitungen für Theater, Fernsehen und Funk, z. B. für die Hörspiele "Die Strudlhofstiege nach Heimito von Doderer, "Fast ein bißchen Frühling" nach Alex Capus oder "Söhne und Liebhaber" nach D.H. Lawrence. Helmut Peschina lebt in Wien und in Klosterneuburg.

Beschäftigte sich sein Leben lang mit Joseph Roth, ist u.a. Herausgeber des Sammelbandes "Joseph Roth. Sehnsucht nach Paris, Heimweh nach Prag. Ein Leben in Selbstzeugnissen" (2006), Autor von Hörspieladaptionen nach Romanen von Joseph Roth sowie einer Theaterfassung des Romans "Radetzkymarsch".

Spezielle Empfehlung für einen wunderschönen und informativen Bildband:

Heinz Lunzer, Victoria Lunzer-Talos:

Joseph Roth. Leben und Werk in Bildern.

Kiepenheuer & Witsch 1994

Zu Leben und Werk von Joseph Roth (1894 bis 1939) legen Victoria und Heinz Lunzer eine überarbeitete Fassung ihres prächtigen und sorgfältig recherchierten Bildbands vor. Er präsentiert Österreichs großen Erzähler in seiner ganzen Vielfalt und gibt zugleich ein Bild seiner von Aufbrüchen und Untergängen gezeichneten Epoche.

Joseph Roths Werk, das durch wichtige politische und geistige Strömungen geschärft ist, das Heimatlosigkeit und Exil beschreibt, das einen melancholischen und zornigen Humanismus angesichts der Untergänge und Rückschritte in der Geschichte seiner Zeit vertritt, ist 70 Jahre nach seinem Tod von bestechender Aktualität. Dieser opulente Bildband präsentiert in eindrucksvoller Bildfolge Personen, Orte und Geschehnisse, die Roths zerrissenes, kurzes und reiches Leben nacherlebbar machen: seltene Fotografien aus der Geburtsstadt Brody in Galizien, aus Lemberg, aus dem Wien vor 1914, dem Ersten Weltkrieg und aus den europäischen Zentren der Zwanziger- und Dreißigerjahre, in denen Roth in Cafés und Hotels lebte und schrieb. Privatfotos aus dem persönlichen Umkreis des Autors erlauben eine persönliche Annäherung. Private und Geschäftsbriefe, eigene Erinnerungen und die von Zeitgenossen sowie Textbeispiele aus seinem Werk verdichten den biografischen Zugang. Die vielen, fast ausnahmslos zeitgenössischen Fotografien wurden eigens für dieses Buch zusammengetragen. Für diese lang erwartete Neuausgabe sind etliche Bilder und Dokumente hinzugekommen. Ihre chronologische Reihung, die genau recherchierten Kommentare und ausgewählten Zitate aus den Schriften eröffnen einen informativen und optisch überaus reizvollen Einstieg in Leben und Werk des Autors.

Aus dem Manuskript der ersten Stunde

Géza von Cziffra beschreibt in seinem amüsanten Erinnerungsbuch an Joseph Roth mit dem Titel "Der heilige Trinker" natürlich auch, wie ausgiebig Roth dem Alkohol zusprach. Vor allem aber staunte er darüber, wie sehr dieser junge Journalist, der in seinen Texten die Realität so trefflich einfangen konnte, privat an der Wirklichkeit vorbei fabulierte.

FIRIT "Kommen Sie", sagte Roth und hängte sich bei mir ein. "Wir gehen rüber zur Mampe, ich bin dort mit meiner Frau verabredet."

Die Mampe-Stuben Ecke Kurfürstendamm und Joachimsthaler Straße war Roths meistfrequentiertes Stammlokal. Als wir den Ku'Damm überquerten, erblickte ich eine Frau, die vor dem Lokal auf und ab ging. Roth, der offenbar keine sehr guten Augen hatte, bemerkte sie erst später. Er lachte. "Sie traut sich nicht allein in das Lokal, dabei kennt sie dort jeden Kellner."

Friederike Roth war eine kleine zarte Frau, mit schwarzem Haar und dunklen, leuchtenden Augen. Die Hand, die sie mir reichte, war kaum zu spüren. Sie sagte kein Wort, blickte mich nur ängstlich an. Auch im Lokal sprach sie nicht. Roth bestellte für sie einen Mokkalikör, für sich und für mich einen Cognac. Roth führte das große Wort. Er philosophierte: "Es gibt nichts Schlimmeres als das Geld."…

Ich konnte nichts erwidern, denn Roth wurde zum Telefon gerufen. Ich blieb mit der schweigsamen Frau Roth allein. Um eine Konversation anzukurbeln, fragte ich nicht sehr geistreich: "Wie gefällt Ihnen Berlin?"

"Oh, sehr gut", antwortete sie leise. Es war nicht schwer zu erraten, dass sie zu den schüchternen Frauen gehörte, die jeden Satz mit einem entschuldigenden "Oh" beginnen.

Zum Glück wurde die Unterhaltung durch das Erscheinen von zwei Herren unterbrochen; der Schauspieler Alfred Beierle und der Schriftsteller Ludwig Marcuse - wie ich später erfahren habe, Roths beste Berliner Freunde - traten zum Tisch. Ich kannte beide, aber mich begrüßten sie nur oberflächlich, ihr Interesse richtete sich ausdrücklich auf Frau Roth.

"Friedl, Sie hier?", rief Beierle aus. "Das ist aber eine Überraschung!"

"Das meine ich auch", sagte Marcuse, während er Platz nahm.

"Warum eine Überraschung?", fragte ich verwundert.

Frau Roth wandte sich an mich und sagte mit einem scheuen Lächeln, diesmal ohne "Oh": "Ich bin zum ersten Mal hier."

Dieser simple Satz traf mich wie ein Keulenschlag. Wer log hier? Hatte Roth nicht erzählt, dass jeder Kellner im Lokal seine Frau kannte? Sollte die sanfte Friedl die Unwahrheit sagen? Das war unmöglich, stellte ich gleich nach Marcuses nächstem Satz fest.

"Ich habe Joseph schon ein paar Mal gebeten, Sie mitzubringen."

Roth kam zurück. Er begrüßte, sehr in Eile, seine Freunde, dann sagte er zu seiner Frau:

"Komm, Friedl, in einer Stunde geht mein Zug. Ich muss nach Frankfurt."

Nachdem das Ehepaar fort war, erzählte ich mein merkwürdiges Erlebnis mit Roth.

"Warum lügt er?", fragte ich am Schluss meines Berichtes.

Marcuse verbesserte mich: "Er lügt nicht, er dichtet."

"Gut, gut", sagte ich verständnislos, "am Schreibtisch dichtet er, aber…"

Marcuse unterbracht mich:

"Im Leben auch. Er dichtet sein eigenes Leben um. Er ist ein großartiger Beobachter, aber trotzdem kann er die Ereignisse, die er sieht und miterlebt, nicht so erzählen, wie er sie gesehen und miterlebt hat. Manchmal dichtet er nur ein Quentchen dazu, ein anderes Mal stellt er alles auf den Kopf. Die Menschen sieht er nicht so, wie sie sind, sondern so, wie er sie haben möchte. Besonders die, die er mag. Ich bin kein Psychiater, aber ich kenne Joseph, ich kann mir immer vorstellen, was in seinem Kopf vorgeht. Lassen Sie mich zum Beispiel analysieren, wie es zu der Behauptung kommen konnte, dass die Kellner bei Mampe Friedl gut kennen. Er liebt seine Frau ehrlich, aber er leidet darunter, dass sie an Kunst und Literatur uninteressiert ist, dass sie mit ihm und seinen Freunden nicht Schritt halten kann, dass sie, wenn er sie mal ausnahmsweise in eine Gesellschaft mitnimmt, stumm dasitzt und, wenn man eine Frage an sie richtet, höchstens mit einem ‚Oh ja‘ oder ‚O nein‘ antwortet. Er leidet darunter, würde aber niemandem gegenüber zugeben, dass es so ist. Er dichtet seiner Frau Eigenschaften an, die sie nicht besitzt. Bevor ich sie kennenlernte, erzählte er mir, seine Friedl wäre immer der Mittelpunkt einer Gesellschaft, sie wäre belesen und geistreich wie Madame de Staël. Ich habe ihr gleich am ersten Tag unserer Bekanntschaft erzählt, dass ihr Mann sie mit der Baronin von Staël vergleiche. ‘O ja?‘ fragte sie, schaute mich mit großen Augen an und fragte weiter: ‚Wer ist diese Madame Staël?‘ Da wusste ich alles."…

Roths erster Biograf David Bronsen hat für seine großartige Lebensbeschreibung viele Zeitgenossen befragt. Er fand in den 60er Jahren noch 77 lebende Menschen, die Roth gekannt hatten und ihm Auskunft gaben. Und er schreibt im Vorwort, wie schockiert er war, dass jeder dieser Freunde, Kollegen, Verwandten, jede der Geliebten und Freundinnen gänzlich andere Eindrücke von Joseph Roth schilderten, oft auch andere Versionen derselben Ereignisse. Es scheint, als habe Roth sogar seine Freunde infiziert mit seiner Lust am Fabulieren und Fantasieren. So positiv wie Ludwig Marcuse in Géza von Cziffras Erinnerungen sieht auch der Journalist und Autor Volker Weidermann diese Eigenschaft von Joseph Roth:

Volker Weidermann: "Ja, er hatte ein dichterisches Verhältnis zum Leben insgesamt, dichtete gern, erfand einfach gern Geschichten und an der Basis von all dem stand seine Lebensgeschichte. Und er hasste Langeweile, er hasste es, die gleichen Geschichten immer wieder neu zu erzählen, und irgendwie…

30.48 ich habe es immer auch als Protest dagegen verstanden, sein Leben nur einmal zu erzählen, oder sich festzulegen auf die Herkunft, das Judentum usw; ich glaube, seine Art, das Leben immer wieder neu zu erzählen, anders zu erzählen, oder sich als Katholik zu erzählen, als Jude, als Sozialist, als Monarchist zu erzählen, … ich glaube, er hat das selbst gar nicht als Lügen oder andere Geschichten empfunden, sondern sein Leben - unser aller Leben ist so viel vielschichtiger als es in einen Lebenslauf passt, als es in eine Autobiografie passt, man kann auch seine eigene Lebensgeschichte eben im Grunde immer anders erzählen, wenn man nur ein bisschen den Standort wechselt, wenn man es von einer anderen Position aus betrachtet, wenn man einen anderen Schwerpunkt legt, das ist bei uns allen so, und ich finde das faszinierend, dass man sein Leben auch anders erzählen kann, und er hat das einfach besonders genutzt und auserzählt!"

Volker Weidermann war Kulturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und darum kann man ihn als nachgeborenen Kollegen von Joseph Roth betrachten, denn der war von 1923 bis 1933 ein prominenter Mitarbeiter des Vorgängerblattes "Frankfurter Zeitung". Weidermann ist sich dieses Erbes durchaus bewusst.

Volker Weidermann, 1969 in Darmstadt geboren, studierte Politikwissenschaft und Germanistik in Heidelberg und Berlin. Er ist im Kulturressort des "Spiegel" tätig und lebt in Berlin. Von ihm erschienen bei Kiepenheuer & Witsch: Max Frisch. Sein Leben, seine Bücher (2010), Lichtjahre (2006) und :

Volker Weidermann

Das Buch der verbrannten Bücher

Ausgezeichnet mit dem Kurt-Tucholsky-Preis 2009.

2009 Goldmann

"Ein Buch über Bücher, Schicksale und ein Land, in dem zuerst Bücher verbrannt wurden und dann Menschen." ZDF

Ein Buch wider das Vergessen. Volker Weidermann blickt auf den Tag, als in Deutschland die Bücher brannten. Die Verbrennung wurde angekündigt als "Aktion wider den undeutschen Geist": Die akribische landesweite Vorbereitung gipfelte am 10. Mai 1933 in der Errichtung von Scheiterhaufen in vielen deutschen Städten, auf die dann Studenten, Bibliothekare, Professoren und SA-Leute in einer gespenstischen Feierstunde die Bücher warfen, die nicht mit ihrer menschenverachtenden Ideologie vereinbar waren.

Volker Weidermann

Ostende

1936, Sommer der Freundschaft.

2014 Kiepenheuer & Witsch

Stefan Zweig reist mit seiner Geliebten Lotte und der Schreibmaschine an, Joseph Roth kommt trotz Schnapsverbot, um Ferien mit seinem besten Freund zu machen und zu schreiben. Er verliebt sich ein letztes Mal: in Irmgard Keun, die bloß wegwollte aus dem Land der Bücherverbrenner. So sonderbar die Freundschaft zwischen dem Millionär Zweig und dem begnadeten Trinker Roth ist, so überraschend ist die Liebe zwischen Roth und der jungen, Leidenschaftlichen Keun. Es kommen noch mehr Schriftsteller nach Ostende. Sonne, Meer, Getränke - es könnte ein Urlaub unter Freunden sein. Wenn sich die politische Lage nicht täglich zuspitzte, wenn sie nicht alle verfolgt würden, ihre Bücher nicht verboten wären, wenn sie nicht ihre Heimat verloren hätten. Es sind Dichter auf der Flucht, Schriftsteller im Exil. Präzise, kenntnisreich und mitreißend erzählt Volker Weidermann von diesem Sommer kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, in dem Zweig, Roth und Keun noch einmal das Leben feiern, wie es nur die Verzweifelten können.

FIRIT "Kommen Sie", sagte Roth und hängte sich bei mir ein. "Wir gehen rüber zur Mampe, ich bin dort mit meiner Frau verabredet."

Die Mampe-Stuben Ecke Kurfürstendamm und Joachimsthaler Straße war Roths meistfrequentiertes Stammlokal. Als wir den Ku'Damm überquerten, erblickte ich eine Frau, die vor dem Lokal auf und ab ging. Roth, der offenbar keine sehr guten Augen hatte, bemerkte sie erst später. Er lachte. "Sie traut sich nicht allein in das Lokal, dabei kennt sie dort jeden Kellner."

Friederike Roth war eine kleine zarte Frau, mit schwarzem Haar und dunklen, leuchtenden Augen. Die Hand, die sie mir reichte, war kaum zu spüren. Sie sagte kein Wort, blickte mich nur ängstlich an. Auch im Lokal sprach sie nicht. Roth bestellte für sie einen Mokkalikör, für sich und für mich einen Cognac. Roth führte das große Wort. Er philosophierte: "Es gibt nichts Schlimmeres als das Geld."…

Ich konnte nichts erwidern, denn Roth wurde zum Telefon gerufen. Ich blieb mit der schweigsamen Frau Roth allein. Um eine Konversation anzukurbeln, fragte ich nicht sehr geistreich: "Wie gefällt Ihnen Berlin?"

"Oh, sehr gut", antwortete sie leise. Es war nicht schwer zu erraten, dass sie zu den schüchternen Frauen gehörte, die jeden Satz mit einem entschuldigenden "Oh" beginnen.

Zum Glück wurde die Unterhaltung durch das Erscheinen von zwei Herren unterbrochen; der Schauspieler Alfred Beierle und der Schriftsteller Ludwig Marcuse - wie ich später erfahren habe, Roths beste Berliner Freunde - traten zum Tisch. Ich kannte beide, aber mich begrüßten sie nur oberflächlich, ihr Interesse richtete sich ausdrücklich auf Frau Roth.

"Friedl, Sie hier?", rief Beierle aus. "Das ist aber eine Überraschung!"

"Das meine ich auch", sagte Marcuse, während er Platz nahm.

"Warum eine Überraschung?", fragte ich verwundert.

Frau Roth wandte sich an mich und sagte mit einem scheuen Lächeln, diesmal ohne "Oh": "Ich bin zum ersten Mal hier."

Dieser simple Satz traf mich wie ein Keulenschlag. Wer log hier? Hatte Roth nicht erzählt, dass jeder Kellner im Lokal seine Frau kannte? Sollte die sanfte Friedl die Unwahrheit sagen? Das war unmöglich, stellte ich gleich nach Marcuses nächstem Satz fest.

"Ich habe Joseph schon ein paar Mal gebeten, Sie mitzubringen."

Roth kam zurück. Er begrüßte, sehr in Eile, seine Freunde, dann sagte er zu seiner Frau:

"Komm, Friedl, in einer Stunde geht mein Zug. Ich muss nach Frankfurt."

Nachdem das Ehepaar fort war, erzählte ich mein merkwürdiges Erlebnis mit Roth.

"Warum lügt er?", fragte ich am Schluss meines Berichtes.

Marcuse verbesserte mich: "Er lügt nicht, er dichtet."

"Gut, gut", sagte ich verständnislos, "am Schreibtisch dichtet er, aber…"

Marcuse unterbracht mich:

"Im Leben auch. Er dichtet sein eigenes Leben um. Er ist ein großartiger Beobachter, aber trotzdem kann er die Ereignisse, die er sieht und miterlebt, nicht so erzählen, wie er sie gesehen und miterlebt hat. Manchmal dichtet er nur ein Quentchen dazu, ein anderes Mal stellt er alles auf den Kopf. Die Menschen sieht er nicht so, wie sie sind, sondern so, wie er sie haben möchte. Besonders die, die er mag. Ich bin kein Psychiater, aber ich kenne Joseph, ich kann mir immer vorstellen, was in seinem Kopf vorgeht. Lassen Sie mich zum Beispiel analysieren, wie es zu der Behauptung kommen konnte, dass die Kellner bei Mampe Friedl gut kennen. Er liebt seine Frau ehrlich, aber er leidet darunter, dass sie an Kunst und Literatur uninteressiert ist, dass sie mit ihm und seinen Freunden nicht Schritt halten kann, dass sie, wenn er sie mal ausnahmsweise in eine Gesellschaft mitnimmt, stumm dasitzt und, wenn man eine Frage an sie richtet, höchstens mit einem ‚Oh ja‘ oder ‚O nein‘ antwortet. Er leidet darunter, würde aber niemandem gegenüber zugeben, dass es so ist. Er dichtet seiner Frau Eigenschaften an, die sie nicht besitzt. Bevor ich sie kennenlernte, erzählte er mir, seine Friedl wäre immer der Mittelpunkt einer Gesellschaft, sie wäre belesen und geistreich wie Madame de Staël. Ich habe ihr gleich am ersten Tag unserer Bekanntschaft erzählt, dass ihr Mann sie mit der Baronin von Staël vergleiche. ‘O ja?‘ fragte sie, schaute mich mit großen Augen an und fragte weiter: ‚Wer ist diese Madame Staël?‘ Da wusste ich alles."…

Roths erster Biograf David Bronsen hat für seine großartige Lebensbeschreibung viele Zeitgenossen befragt. Er fand in den 60er Jahren noch 77 lebende Menschen, die Roth gekannt hatten und ihm Auskunft gaben. Und er schreibt im Vorwort, wie schockiert er war, dass jeder dieser Freunde, Kollegen, Verwandten, jede der Geliebten und Freundinnen gänzlich andere Eindrücke von Joseph Roth schilderten, oft auch andere Versionen derselben Ereignisse. Es scheint, als habe Roth sogar seine Freunde infiziert mit seiner Lust am Fabulieren und Fantasieren. So positiv wie Ludwig Marcuse in Géza von Cziffras Erinnerungen sieht auch der Journalist und Autor Volker Weidermann diese Eigenschaft von Joseph Roth:

Volker Weidermann: "Ja, er hatte ein dichterisches Verhältnis zum Leben insgesamt, dichtete gern, erfand einfach gern Geschichten und an der Basis von all dem stand seine Lebensgeschichte. Und er hasste Langeweile, er hasste es, die gleichen Geschichten immer wieder neu zu erzählen, und irgendwie…

30.48 ich habe es immer auch als Protest dagegen verstanden, sein Leben nur einmal zu erzählen, oder sich festzulegen auf die Herkunft, das Judentum usw; ich glaube, seine Art, das Leben immer wieder neu zu erzählen, anders zu erzählen, oder sich als Katholik zu erzählen, als Jude, als Sozialist, als Monarchist zu erzählen, … ich glaube, er hat das selbst gar nicht als Lügen oder andere Geschichten empfunden, sondern sein Leben - unser aller Leben ist so viel vielschichtiger als es in einen Lebenslauf passt, als es in eine Autobiografie passt, man kann auch seine eigene Lebensgeschichte eben im Grunde immer anders erzählen, wenn man nur ein bisschen den Standort wechselt, wenn man es von einer anderen Position aus betrachtet, wenn man einen anderen Schwerpunkt legt, das ist bei uns allen so, und ich finde das faszinierend, dass man sein Leben auch anders erzählen kann, und er hat das einfach besonders genutzt und auserzählt!"

Volker Weidermann war Kulturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und darum kann man ihn als nachgeborenen Kollegen von Joseph Roth betrachten, denn der war von 1923 bis 1933 ein prominenter Mitarbeiter des Vorgängerblattes "Frankfurter Zeitung". Weidermann ist sich dieses Erbes durchaus bewusst.

Volker Weidermann, 1969 in Darmstadt geboren, studierte Politikwissenschaft und Germanistik in Heidelberg und Berlin. Er ist im Kulturressort des "Spiegel" tätig und lebt in Berlin. Von ihm erschienen bei Kiepenheuer & Witsch: Max Frisch. Sein Leben, seine Bücher (2010), Lichtjahre (2006) und :

Volker Weidermann

Das Buch der verbrannten Bücher

Ausgezeichnet mit dem Kurt-Tucholsky-Preis 2009.

2009 Goldmann

"Ein Buch über Bücher, Schicksale und ein Land, in dem zuerst Bücher verbrannt wurden und dann Menschen." ZDF

Ein Buch wider das Vergessen. Volker Weidermann blickt auf den Tag, als in Deutschland die Bücher brannten. Die Verbrennung wurde angekündigt als "Aktion wider den undeutschen Geist": Die akribische landesweite Vorbereitung gipfelte am 10. Mai 1933 in der Errichtung von Scheiterhaufen in vielen deutschen Städten, auf die dann Studenten, Bibliothekare, Professoren und SA-Leute in einer gespenstischen Feierstunde die Bücher warfen, die nicht mit ihrer menschenverachtenden Ideologie vereinbar waren.

Volker Weidermann

Ostende

1936, Sommer der Freundschaft.

2014 Kiepenheuer & Witsch

Stefan Zweig reist mit seiner Geliebten Lotte und der Schreibmaschine an, Joseph Roth kommt trotz Schnapsverbot, um Ferien mit seinem besten Freund zu machen und zu schreiben. Er verliebt sich ein letztes Mal: in Irmgard Keun, die bloß wegwollte aus dem Land der Bücherverbrenner. So sonderbar die Freundschaft zwischen dem Millionär Zweig und dem begnadeten Trinker Roth ist, so überraschend ist die Liebe zwischen Roth und der jungen, Leidenschaftlichen Keun. Es kommen noch mehr Schriftsteller nach Ostende. Sonne, Meer, Getränke - es könnte ein Urlaub unter Freunden sein. Wenn sich die politische Lage nicht täglich zuspitzte, wenn sie nicht alle verfolgt würden, ihre Bücher nicht verboten wären, wenn sie nicht ihre Heimat verloren hätten. Es sind Dichter auf der Flucht, Schriftsteller im Exil. Präzise, kenntnisreich und mitreißend erzählt Volker Weidermann von diesem Sommer kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, in dem Zweig, Roth und Keun noch einmal das Leben feiern, wie es nur die Verzweifelten können.

Bücher von / über Joseph Roth, die in der Langen Nacht verwendet wurden:

Joseph Roth

Werke 1 - 6.

Hg. v. Fritz Hackert und Klaus Westermann.

Verlag Kiepenheuer & Witsch Köln 1989-1991

Joseph Roth / Stefan Zweig:

Jede Freundschaft mit mir ist verderblich.

Briefwechsel 1927 - 1938.

Hg. v. Madeleine Rietra und Rainer-Joachim Siegel.

Mit einem Nachwort von Heinz Lunzer.

Wallstein Verlag Göttingen 2011.

Taschenbuchausgabe: Diogenes Verlag Zürich 2014

Joseph Roth und Stefan Zweig gehören heute zu den meistgelesenen Erzählern der deutschen Literatur. Ihr berührender Briefwechsel zeigt sie in Zeiten der Not, in den Dreißigerjahren, als die beiden jüdischen Schriftsteller angesichts der nationalsozialistischen Verfolgung emigrierten Joseph Roth nach Paris, Stefan Zweig zunächst nach London. Ihre Briefe erzählen die Geschichte einer Freundschaft, die auch an den politischen Verhältnissen zerbricht und die Geschichte zweier im Exil zerstörter Leben.

Joseph Roth

Leben und Werk.

Hg.v. Daniel Keel und Daniel Kampa.

Diogenes Verlag Zürich 2010

In diesem Band zeichnen Erinnerungen von Zeitgenossen und Freunden wie Ludwig Marcuse, Hermann Kesten, Soma Morgenstern, Géza von Cziffra oder Irmgard Keun ein lebendiges Bild des Menschen Joseph Roth.

Joseph Roth

Sehnsucht nach Paris, Heimweh nach Prag.

Ein Leben in Selbstzeugnissen.

Hg.v. Helmut Peschina.

Verlag Kiepenheuer & Witsch Köln 2006

Aus eigenen Briefen, Feuilletons und ausgewählten Prosaarbeiten, die Joseph Roths Empfindungen und Eindrücke von Menschen, Situationen und politischen Verhältnissen beschreiben, entsteht ein Mosaik der Stationen seines Lebens."Ich habe keine Heimat, wenn ich von der Tatsache absehe, dass ich in mir selbst zu Hause bin."Dieser Satz Joseph Roths charakterisiert ihn wie kaum ein anderer als das, was er Zeit seines Lebens war: ein Getriebener. 1913 kommt der Neunzehnjährige aus Lemberg in Galizien zum Studium nach Wien. 1939 stirbt Joseph Roth im Pariser Exil. Dazwischen liegt ein rast- und ruheloses Leben als Dichter, Schriftsteller und Journalist, das ihn von Wien über Berlin, wo seine ersten Romane erscheinen ("Hotel Savoy", 1924), und Russland schließlich in die französische Hauptstadt führt. Hier entsteht zwischen 1933 und 1939 fast die Hälfte seines literarischen Werks, so z. B."Die Beichte eines Mörders"oder"Die Kapuzinergruft". In seinen Feuilletons, die er seit 1919 regelmäßig schreibt und in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht, ist Roth immer aktiver, engagierter Chronist seiner Zeit. Unermüdlich und mit ungeheurer Schärfe und Brillanz schreibt er an gegen Staatswillkür und seit 1933 gegen den Nationalsozialismus. In seinen Briefen, u. a. an Benno Reifenberg, Rene Schickele, Stefan Zweig, erkennt man den privaten, glücklos Kämpfenden als Opfer der Zeitläufte - und seiner selbst.

Joseph Roth

Kaffeehaus-Frühling.

Ein Wien-Lesebuch

Hg. v. Helmut Peschina.

Verlag Kiepenheuer & Witsch Köln 2005

"Kaffeehaus-Frühling", das von Helmut Peschina herausgegebene Wien-Lesebuch, zeigt die bravourösen feuilletonistischen Anfänge Joseph Roths.

Joseph Roth:

Drei Sensationen und zwei Katastrophen.

Feuilletons zur Welt des Kinos.

Hg.v. Helmut Peschina und Rainer-Joachim Siegel.

Wallstein Verlag Göttingen 2014

Joseph Roth zählte in der Weimarer Republik zu den angesehensten Feuilletonisten im deutschen Sprachraum. Neben seinen Reportagen, Reiseberichten, Buchrezensionen und Theaterkritiken, die er für die wichtigsten deutschsprachigen Blätter schrieb, etablierte er sich auch als Filmkritiker. In den knapp hundert, teilweise erstmals in Buchform veröffentlichten Texten dieses Bandes findet sich eine Fülle sehr unterschiedlicher Blicke auf das Phänomen Kino: Roth schreibt über Filmpremieren, setzt sich mit der "Kinodramatik" auseinander, besucht Drehorte und berichtet über die Filmbranche und den neu entstehenden Starkult. Die cineastische Tagesware der Weimarer Zeit wird ebenso kritisch durchleuchtet wie spätere Klassiker des Genres Stummfilm, etwa "Der letzte Mann" von Alfred Murnau oder Fritz Langs "Nibelungen" - Momentaufnahmen aus der Frühzeit des Mediums Film, entstanden in der Übergangszeit vom Stumm- zum Tonfilm, dem Roth keine große Zukunft prophezeite. Ergänzt wird der Band durch drei Filmentwürfe, mit denen sich Roth im Exil allein bzw. in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Leo Mittler in dieser Branche versuchte

Volker Weidermann:

Ostende 1936.

Sommer der Freundschaft.

Verlag Kiepenheuer & Witsch Köln 2014

Géza von Cziffra:

Der heilige Trinker.

Erinnerungen an Joseph Roth.

Berenberg Verlag 2012

Dass, wer sich kurzfasst, häufig mehr mitzuteilen hat als weitschweifige Memoirenverfasser, beweisen diese Erinnerungen eines Meisters der leichten Muse an einen der ganz großen Dichter des 20. Jahrhunderts. Sie sind kurz und endlos unterhaltsam. Ihr federleichter Ton aber lässt nie vergessen, dass hier ein tragisches Leben in sich rasch verfinsternden Zeiten im Mittelpunkt steht: Joseph Roth, der Dichter des "Radetzkymarschs" und scharfzüngige Journalist, ein von, oft selbst fabrizierten, Geheimnissen umgebener Spötter und Abkömmling des verschwundenen ostjüdischen Kosmos, berühmter Trinker, Hotel- und Caféhausbewohner, Zeitgenosse, Freund und Feind von Egon Erwin Kisch, Alfred Polgar, Bertold Brecht, Heinrich Mann, Irmgard Keun, Ödön von Horváth, den expressionistischen Malern - ihnen allen setzt dieses wundervolle Buch ein Denkmal.

David Bronsen

Joseph Roth.

Eine Biografie

Kiepenheuer & Witsch. (1974)

Werke 1 - 6.

Hg. v. Fritz Hackert und Klaus Westermann.

Verlag Kiepenheuer & Witsch Köln 1989-1991

Joseph Roth / Stefan Zweig:

Jede Freundschaft mit mir ist verderblich.

Briefwechsel 1927 - 1938.

Hg. v. Madeleine Rietra und Rainer-Joachim Siegel.

Mit einem Nachwort von Heinz Lunzer.

Wallstein Verlag Göttingen 2011.

Taschenbuchausgabe: Diogenes Verlag Zürich 2014

Joseph Roth und Stefan Zweig gehören heute zu den meistgelesenen Erzählern der deutschen Literatur. Ihr berührender Briefwechsel zeigt sie in Zeiten der Not, in den Dreißigerjahren, als die beiden jüdischen Schriftsteller angesichts der nationalsozialistischen Verfolgung emigrierten Joseph Roth nach Paris, Stefan Zweig zunächst nach London. Ihre Briefe erzählen die Geschichte einer Freundschaft, die auch an den politischen Verhältnissen zerbricht und die Geschichte zweier im Exil zerstörter Leben.

Joseph Roth

Leben und Werk.

Hg.v. Daniel Keel und Daniel Kampa.

Diogenes Verlag Zürich 2010

In diesem Band zeichnen Erinnerungen von Zeitgenossen und Freunden wie Ludwig Marcuse, Hermann Kesten, Soma Morgenstern, Géza von Cziffra oder Irmgard Keun ein lebendiges Bild des Menschen Joseph Roth.

Joseph Roth

Sehnsucht nach Paris, Heimweh nach Prag.

Ein Leben in Selbstzeugnissen.

Hg.v. Helmut Peschina.

Verlag Kiepenheuer & Witsch Köln 2006

Aus eigenen Briefen, Feuilletons und ausgewählten Prosaarbeiten, die Joseph Roths Empfindungen und Eindrücke von Menschen, Situationen und politischen Verhältnissen beschreiben, entsteht ein Mosaik der Stationen seines Lebens."Ich habe keine Heimat, wenn ich von der Tatsache absehe, dass ich in mir selbst zu Hause bin."Dieser Satz Joseph Roths charakterisiert ihn wie kaum ein anderer als das, was er Zeit seines Lebens war: ein Getriebener. 1913 kommt der Neunzehnjährige aus Lemberg in Galizien zum Studium nach Wien. 1939 stirbt Joseph Roth im Pariser Exil. Dazwischen liegt ein rast- und ruheloses Leben als Dichter, Schriftsteller und Journalist, das ihn von Wien über Berlin, wo seine ersten Romane erscheinen ("Hotel Savoy", 1924), und Russland schließlich in die französische Hauptstadt führt. Hier entsteht zwischen 1933 und 1939 fast die Hälfte seines literarischen Werks, so z. B."Die Beichte eines Mörders"oder"Die Kapuzinergruft". In seinen Feuilletons, die er seit 1919 regelmäßig schreibt und in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht, ist Roth immer aktiver, engagierter Chronist seiner Zeit. Unermüdlich und mit ungeheurer Schärfe und Brillanz schreibt er an gegen Staatswillkür und seit 1933 gegen den Nationalsozialismus. In seinen Briefen, u. a. an Benno Reifenberg, Rene Schickele, Stefan Zweig, erkennt man den privaten, glücklos Kämpfenden als Opfer der Zeitläufte - und seiner selbst.

Joseph Roth

Kaffeehaus-Frühling.

Ein Wien-Lesebuch

Hg. v. Helmut Peschina.

Verlag Kiepenheuer & Witsch Köln 2005

"Kaffeehaus-Frühling", das von Helmut Peschina herausgegebene Wien-Lesebuch, zeigt die bravourösen feuilletonistischen Anfänge Joseph Roths.

Joseph Roth:

Drei Sensationen und zwei Katastrophen.

Feuilletons zur Welt des Kinos.

Hg.v. Helmut Peschina und Rainer-Joachim Siegel.

Wallstein Verlag Göttingen 2014

Joseph Roth zählte in der Weimarer Republik zu den angesehensten Feuilletonisten im deutschen Sprachraum. Neben seinen Reportagen, Reiseberichten, Buchrezensionen und Theaterkritiken, die er für die wichtigsten deutschsprachigen Blätter schrieb, etablierte er sich auch als Filmkritiker. In den knapp hundert, teilweise erstmals in Buchform veröffentlichten Texten dieses Bandes findet sich eine Fülle sehr unterschiedlicher Blicke auf das Phänomen Kino: Roth schreibt über Filmpremieren, setzt sich mit der "Kinodramatik" auseinander, besucht Drehorte und berichtet über die Filmbranche und den neu entstehenden Starkult. Die cineastische Tagesware der Weimarer Zeit wird ebenso kritisch durchleuchtet wie spätere Klassiker des Genres Stummfilm, etwa "Der letzte Mann" von Alfred Murnau oder Fritz Langs "Nibelungen" - Momentaufnahmen aus der Frühzeit des Mediums Film, entstanden in der Übergangszeit vom Stumm- zum Tonfilm, dem Roth keine große Zukunft prophezeite. Ergänzt wird der Band durch drei Filmentwürfe, mit denen sich Roth im Exil allein bzw. in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Leo Mittler in dieser Branche versuchte

Volker Weidermann:

Ostende 1936.

Sommer der Freundschaft.

Verlag Kiepenheuer & Witsch Köln 2014

Géza von Cziffra:

Der heilige Trinker.

Erinnerungen an Joseph Roth.

Berenberg Verlag 2012

Dass, wer sich kurzfasst, häufig mehr mitzuteilen hat als weitschweifige Memoirenverfasser, beweisen diese Erinnerungen eines Meisters der leichten Muse an einen der ganz großen Dichter des 20. Jahrhunderts. Sie sind kurz und endlos unterhaltsam. Ihr federleichter Ton aber lässt nie vergessen, dass hier ein tragisches Leben in sich rasch verfinsternden Zeiten im Mittelpunkt steht: Joseph Roth, der Dichter des "Radetzkymarschs" und scharfzüngige Journalist, ein von, oft selbst fabrizierten, Geheimnissen umgebener Spötter und Abkömmling des verschwundenen ostjüdischen Kosmos, berühmter Trinker, Hotel- und Caféhausbewohner, Zeitgenosse, Freund und Feind von Egon Erwin Kisch, Alfred Polgar, Bertold Brecht, Heinrich Mann, Irmgard Keun, Ödön von Horváth, den expressionistischen Malern - ihnen allen setzt dieses wundervolle Buch ein Denkmal.

David Bronsen

Joseph Roth.

Eine Biografie

Kiepenheuer & Witsch. (1974)

Der Diogenes Verlag hat viele Bücher und Hörbücher von Joseph Roth.

Aus dem Manuskript der zweiten Stunde:

Im Herbst 1926 brach Joseph Roth wieder auf, diesmal zu einer Reportagereise in die Sowjetunion. Die Frankfurter Zeitung hatte ihm diesen Auftrag gegeben, um ihn für den Verlust der Pariser Position zu entschädigen. Ein postum gefundenes Tagebuch verrät jedoch, wie unglücklich Roth auf dieser Reise war. Von seiner Frau, die er in Frankreich zu oft allein gelassen hatte, kam selten ein Lebenszeichen. Joseph Roth machte sich Sorgen und fühlte sich einsam. Parallel zu seinen Berichten für die Frankfurter Zeitung schrieb er einen Roman, wieder über einen Kriegsheimkehrer. "Flucht ohne Ende" erzählt von Franz Tunda, der sich von Sibirien aus auf den Heimweg nach Wien macht, in Russland in die Wirren des Bürgerkriegs gerät, sich aus Liebe zu einer Revolutionärin den Roten anschließt, eine Zeit in Baku lebt und schließlich nach Wien zurückkehrt. Hier fühlt er sich jedoch gänzlich fehl am Platz. Er reist weiter nach Deutschland, gewöhnt sich an, seine Erlebnisse aus Krieg und Gefangenschaft immer farbiger auszuschmücken, zieht nach Berlin und zuletzt nach Paris.

Dort endet der Roman mit einem kurzen traurigen Kapitel:

Es war am 27. August 1926, um vier Uhr nachmittags, die Läden waren voll, in den Warenhäusern drängten sich die Frauen, in den Modesalons drehten sich die Mannequins, in den Konditoreien plauderten die Nichtstuer, in den Fabriken sausten die Räder, an den Ufern der Seine lausten sich die Bettler, im Bois de Boulogne küssten sich die Liebespaare, in den Gärten fuhren die Kinder Karussell. Es war um diese Stunde, da stand mein Freund Tunda, zweiunddreißig Jahre alt, gesund und frisch, ein junger starker Mann von allerhand Talenten, auf dem Platz vor der Madeleine, inmitten der Hauptstadt der Welt und wusste nicht, was er machen sollte. Er hatte keinen Beruf, keine Liebe, keine Lust, keine Hoffnung, keinen Ehrgeiz und nicht einmal Egoismus.

So überflüssig wie er war niemand in der Welt.

Am 2. September 1926 wurde Joseph Roth 32 Jahre alt. Er war also fast genauso alt wie sein Romanheld Franz Tunda und er fühlte sich möglicherweise genauso verloren in der Welt. Aus Odessa schrieb er seinem Freund Benno Reifenberg am 1. Oktober:

"Ich sehne mich nach Paris, ich habe es nicht aufgegeben, niemals, ich bin ein Franzose aus dem Osten, ein Humanist, ein Rationalist mit Religion, ein Katholik mit jüdischem Gehirn, ein wirklicher Revolutionär. Wie steh‘ ich da? Verzeihen Sie diesen Ausbruch!"

Warum hatte gerade der Abschied von Paris Joseph Roth so tief in eine Identitätskrise gestürzt? Möglicherweise hatte ihm das Glücksgefühl in Frankreich seine Heimatlosigkeit erst richtig bewusst gemacht; eine Heimatlosigkeit, die schon in der Kindheit begann.

Moses Joseph Roth war der Sohn einer frommen Jüdin und eines Mannes, der den Verstand verlor und in einer fernen Anstalt verschwand, bevor ihn sein Sohn kennenlernen konnte. Der vaterlose Junge wuchs er in Brody auf, einer kleinen Stadt im östlichsten Zipfel des Habsburgerreichs, nahe der russischen Grenze. Die Mutter lebte sehr zurückgezogen und behütete ihren einzigen Sohn übermäßig. Es muss eine enge Welt gewesen sein. Nach der Schule versuchte Moses Joseph Roth, ihr zu entfliehen. Er studierte zuerst in Lemberg, war dort aber in der Obhut seines Onkels und Vormunds, und zog weiter nach Wien. Dahin folgte ihm seine Mutter, sie wohnten gemeinsam in einer Wohnung im 20. Bezirk, am Wallensteinplatz.

Der Weg vom 20. Bezirk in die Innere Stadt von Wien ist auch heute noch sehr weit. Zwar ist man zu Fuß rasch über den Donaukanal gelangt, aber man wechselt dabei von einer Welt in eine andere. Die Menschen, die am Wallensteinplatz auf die Straßenbahn warten oder aus der Apotheke kommen, sind schlecht gekleidet und sichtbar arm, ein schönes Café sucht man vergebens. Von hier aus ging oder fuhr also der 20jährige Student Moses Joseph Roth zur vornehmen Ringstraße, wo neben den Prachtbauten von Parlament, Rathaus und Burgtheater auch die Universität residiert. Hier studierte Roth Literatur, in diese Welt wollte er gelangen, hier wollte er dazugehören. Aber das war nicht leicht.

In seinem Roman "Der stumme Prophet" schrieb Roth Jahre später über einen Studenten in Wien:

Die schön geschwungene Rampe der Universität erschien ihm immer noch nicht - wie mir - als die Festungsmauer der nationalen Burschenschafter, von der alle paar Wochen einmal Juden oder Tschechen hinuntergeworfen wurden, sondern als eine Art Aufgang zu "Wissen und Macht".

Roth sah nicht wie ein Ostjude aus, und bei aller kritischen Distanz, die er damals schon zu den Deutschösterreichern gehabt haben mochte, strengte er sich an, um die Rolle eines Sohns aus besseren Wiener Kreisen zu spielen. Sein Freund, der polnische Schriftsteller Józef Wittlin, erinnerte sich, wie der junge Roth auf ihn wirkte, als er ihn an der Universität kennenlernte:

Roth fiel mir auf. Er war sehr dünn, gepflegt, gut gekleidet. Sein blondes Haar trug er in der Mitte gescheitelt, es war immer mit Pomade glattgekämmt. Er kam mir wie der klassische Typ eines Wiener Dandy aus Beamtenkreisen vor, ein sogenannter "Gigerl". In seinen schönen blauen Augen, die oft ironisch blickten, trug er ein Monokel. Dieses Monokel reizte mich. [...] Es schien mir, als wenn Roth mich absichtlich ironisch ansähe, um mich zu "provozieren".

Bevor Wittlin sich mit dem vermeintlichen Wiener Dandy anlegen konnte, klärte ihn ein gemeinsamer Freund auf, dass es sich hier um einen vielversprechenden Lyriker handelte, der aus Galizien stammte, wie Wittlin selbst. Es entstand eine langjährige Freundschaft.

Ein Dutzend Jahre später war aus dem Gigerl der Starjournalist Joseph Roth geworden, der den Namen Moses abgelegt hatte, zwischen Berlin, Wien und Paris pendelte und sich auf Reportagereisen durch ganz Europa bewegte. Der aber dennoch nie wirklich angekommen ist in der anderen Welt. Ein Zeichen dafür ist seine Weigerung, in einer Wohnung zu leben. Ein Hotelzimmer und drei Koffer, das war Joseph Roths Existenz. Er fühlte sich fremd in der Welt, nur in Frankreich fühlte er sich inmitten von Fremden zuhause. Als er aus diesem Paradies vertrieben wurde, geriet er in eine Identitätskrise. Aber in dieser Zeit besann sich der "Franzose aus dem Osten, der Katholik mit jüdischem Gehirn" auf seine Herkunft. 1927 erschien "Juden auf Wanderschaft", sein großer Essay über die Ostjuden, die nach dem Ersten Weltkrieg und noch in den Zwanzigerjahren in großer Zahl in den Westen emigrierten, nach Europa und in die USA.

Ein Essay, den Joseph Roth mit viel Fachkenntnis, aber auch mit großer Leidenschaft und persönlicher Anteilnahme schrieb. Das zeigt sich schon im Vorwort:

Dieses Buch verzichtet auf den Beifall und die Zustimmung, aber auch auf den Widerspruch und sogar die Kritik derjenigen, welche die Ostjuden missachten, verachten, hassen und verfolgen. Es wendet sich nicht an jene Westeuropäer, die aus der Tatsache, dass sie bei Lift und Wasserklosett aufgewachsen sind, das Recht ableiten, über rumänische Läuse, galizische Wanzen, russische Flöhe schlechte Witze vorzubringen. … Dieses Buch ist nicht für Leser geschrieben, die es dem Autor übel nehmen würden, dass er den Gegenstand seiner Darstellung mit Liebe behandelt statt mit "wissenschaftlicher Sachlichkeit", die man auch Langeweile nennt.

Für wen also ist dieses Buch bestimmt?

Der Verfasser hegt die törichte Hoffnung , dass es noch Leser gibt, vor denen man die Ostjuden nicht zu verteidigen braucht; Leser, die Achtung haben vor Schmerz, menschlicher Größe und vor dem Schmutz, der überall das Leid begleitet; Westeuropäer, die auf ihre sauberen Matratzen nicht stolz sind; die fühlen, dass sie vom Osten viel zu empfangen hätten, und die vielleicht wissen, dass aus Galizien, Russland, Litauen, Rumänien große Menschen und große Ideen kommen - nicht nur die Taschendiebe …

Auszug aus dem Manuskript der zweiten Stunde:

Der Roman "Hiob" erschien im Oktober 1930 und war der erste große, auch kommerzielle Erfolg Joseph Roths. Es erschienen Ausgaben in Amerika und England, Marlene Dietrich bekundete öffentlich, dass es ihr Lieblingsbuch sei. Natürlich hoffte Roth auch auf Einnahmen durch eine Verfilmung. Tatsächlich kaufte Hollywood die Filmrechte, ein Drehbuch wurde verfasst, aber dann schlief das Projekt ein, und wurde erst 1936 realisiert unter dem Titel "Sins of Man". Diese "Sünden des Menschen" beruhten mittlerweile auf einem neuen Drehbuch, in dem die Handlung von Russland nach Südtirol verlegt und der jüdische Lehrer in einen katholischen Mesmer verwandelt wurde.

Joseph Roth war schon 1931 skeptisch, ob man einen derart jüdischen Stoff verfilmen würde, und so war er nicht überrascht, als Stefan Zweig ihm im Mai 1936 aus London schrieb:

"Ihr Hollywooder Hiob soll zum Brüllen schön sein. Aus Mendel Singer haben sie einen Tiroler Bauern gemacht. Aus Menuchim einen Sänger. Ich muss den Film bald sehen. Ich werde für Sie fröhlich sein."

Zu jener Zeit hatte Joseph Roth jedoch schon begonnen, das Kino zu dämonisieren. Der Film als solcher war für ihn eine Verkörperung des "Antichrist", so hieß auch ein Buch, das er damals schrieb.

In einem Brief an Zweig vom 14. Juni 1934 bezeichnet Roth seinen "Antichrist" als einen Schrei aus persönlicher Not, - aber beharrt auf seiner Ablehnung des Films:

"Der Film ist keine zeitliche Erscheinung allein. Er mag die Menschen selig machen, auch der Teufel macht sie zuweilen selig. Es ist meine unerschütterliche Überzeugung, dass sich im quasi lebendigen Schatten der Teufel offenbart. Der Schatten, der selbst agiert und sogar spricht, ist der wahre Satan. Mit dem Kino beginnt das 20. Jahrhundert, das ist: das Vorspiel zum Untergang der Welt. Bitte, unterschätzen Sie Das nicht. Telephon, Aeroplan, Radio sind nichts dagegen: dass man den Schatten vom Menschen gelöst hat."

Der verkaufte Schatten - in der Literaturgeschichte bekannt aus "Peter Schlemihls wundersame Geschichte" von Adalbert von Chamisso - ist ein altes jüdisches Motiv, das Roth im Zusammenhang mit dem Kino schon früher erwähnte:

Helmut Peschina: " Joseph Roth schreibt in einem seiner Feuilletons für die Filmwelt: "Peter Schlemihl war der erste Kinoschauspieler. Er verkaufte seinen Schatten für Tantiemen. Allerdings dem Bösen und nicht einem Filmunternehmer. Aber wo ist der Unterschied?" Das war im Jahr 1919."

Das Verhältnis von Joseph Roth zum Kino ist so spannend wie ambivalent. Helmut Peschina ergründete es zuletzt in einem Buch, das er gemeinsam mit Rainer-Joachim Siegel herausgab und das Roths Schriften zum Film versammelt, Titel: "Drei Sensationen und zwei Katastrophen". Die ersten Texte darin stammen schon vom März 1919. Tatsächlich war das neue Medium nach dem Ende des Ersten Weltkriegs sehr populär, in Wien gab es allein 160 Kinos. Roth schrieb Filmbesprechungen, aber auch Feuilletons über das Kino.

Helmut Peschina: "Er setzt er sich wirklich mit dem Film auseinander. Er sieht im Film ein pädagogisches Mittel. Er sieht im Film eine große Aufgabe als Dokumentarfilm, als Naturfilm, als Expeditionsfilm. Oder, wie er es dann auch selbst nennt, als Knigge. Das heißt, das Publikum übernimmt die Manieren der Schauspieler, die Roben der Schauspieler, sie imitieren die Schauspieler und erhöhen sich dadurch. Das ist für ihn Volkerziehung. Für die Intellektuellen war der Film damals das Ende der Kultur. Es wird das Theater dadurch vernichtet werden, es wird die Prosa vernichtet werden durch den Film, es gibt diese Auseinandersetzung zwischen den Intellektuellen. Roth hat sich so in der Mitte bewegt. Er macht sich ja schon zu Beginn über den Film und über die Charaktere im Film lustig. Zum Beispiel die Figur des "Ermordeten" im Film, da schreibt er: "Dieser lebt gewöhnlich nur bis zu seiner Ermordung und kommt daher meistens nur im ersten Akt vor. Nach seiner Ermordung hat er die Aufgabe, seinem Mörder in Visionen zu erscheinen." Also das sind seine ersten Reaktionen aufs Kino. Oder: Schrecklich - Ich soll ein Kinodrama schreiben und mir fällt gar nichts ein. - Nun, ich bin häufig in der Lage. Was tust du dann? - Ich schreib eine Operette. … - Kino und Operette setzt er auf die gleiche Stufe, und von der Operette hat er auch nicht viel gehalten."

Fast tragisch mutet daher an, dass Joseph Roth in der Emigration wie alle seine Kollegen versucht, Filme zu schreiben. Erhalten sind zwei Treatments, die er gemeinsam mit Leo Mittler verfasste, beide spielen im alten Österreich, und aus beiden wären kitschige Film-Melodramen geworden, vor allem aus dem mit dem Titel "Der letzte Karneval von Wien".

Helmut Peschina: "Wenn der Film realisiert worden wäre in Hollywood, dann wäre er das gewesen, was Roth in früheren Jahren nie geschätzt hatte, nämlich, er wäre operettenhaft geworden. Also eines muss man sagen, dass das Libretto wirklich sehr filmisch gedacht ist. Aber wahrscheinlich war das die Hauptaufgabe von Leo Mittler, während Roth nur die Sujets lieferte, die Figuren lieferte. Die Figuren eines Offiziers, einer alten Gräfin, zwei Liebende, ein Dirigent und ein junges, verarmtes Mädchen, die dann zu einander finden. Es geht um zwei Generationen. Die ältere Generation, die die Monarchie vertritt, und die jüngere Generation, die die Neuzeit vertritt. Die ältere Generation geht zugrunde, die junge Generation wandert aus."

Diese Erfahrung musste auch Joseph Roth in der Emigration machen: Die Schwerfälligkeit der älteren Generation, die entweder nicht sehen mochte, wie die politische Lage sich zuspitzte, oder einfach nicht mehr die Kraft hatte, auf einem anderen Kontinent ein neues Leben zu beginnen. Auch Roth war den Einladungen, etwa nach Mexiko auszuwandern, nicht gefolgt. Dagegen hatte es ihm nie an Hellsichtigkeit gemangelt. Am 30. Januar 1933 war nur das eingetreten, was er seit Jahren vorhergesehen hatte: Die Nationalsozialisten waren an die Macht gekommen. Und während manche Kollegen, auch jüdische, noch glaubten, das sei eine vorübergehende Phase, und so schlimm werde es nicht kommen, fuhr Roth sofort nach Paris und setzte nie wieder einen Fuß auf deutschen Boden.

Im Februar 1933 schrieb er an Stefan Zweig:

"Inzwischen wird es Ihnen klar sein, dass wir großen Katastrophen zutreiben. Abgesehen von den privaten - unsere literarische und materielle Existenz ist ja vernichtet - führt das Ganze zum neuen Krieg. Ich gebe keinen Heller mehr für unser Leben. Es ist gelungen, die Barbarei regieren zu lassen. Machen Sie sich keine Illusionen. Die Hölle regiert.

Herzlichst Ihr alter

Joseph Roth"

Auszug aus dem Manuskript der Dritten Stunde:

Um Joseph Roths Leben und Sterben ranken sich zahllose Legenden. Wahr ist auf jeden Fall, dass er ein Alkoholiker war. Er begann schon als 20-Jähriger, im Krieg zu trinken. Als angehender Journalist und junger Ehemann beherrschte er sich für einige Jahre, aber dann trank er wieder regelmäßig, und im Exil wurde er vollends zum Säufer. Auch Stefan Zweig konnte ihn nicht davon abbringen, der sich große Sorgen um sein Befinden machte, auch, weil er merkte, wie der Alkohol zunehmend Auswirkungen auf den Charakter hatte. Roth wurde streitsüchtig, er lag ständig mit all seinen Verlegern im Clinch, stritt mit seinem alten Freund Hermann Kesten, und richtete durch Mehrfach-Verhandlungen viel Unheil an.

London, 27. Juli 1934

Lieber Freund, nicht über Moral streiten! Nur das, fürchte ich, ist unmoralisch, wenn Sie bis Oktober einen Roman schreiben wollen, der Sie am Radetzkymarsch zwei Jahre arbeiteten! Sie stehen da allein vor dem letzten Richter, Joseph Roth…

Zum Zweiten, ich spüre, dass Sie böse werden. Sie beginnen Menschen wie Landauer, Landshoff, Kesten schon als Feinde zu sehen. Ich weiß, bald rechnen Sie mich auch dazu. Es wird meine Liebe zu Ihnen nicht stören. Nur die Trauer vermehren, dass der Antichrist Sie in der Kralle hat. Es ist gefährlich, den Teufel an die Wand zu malen. …

Ich lege Ihnen eine Kleinigkeit bei. Nur dass Sie paar Tage ohne persönliche Sorge sind. …

Eiligst Ihr S.

Nein, ich lege die Kleinigkeit nicht bei, ich schicke sie Kesten, damit er Ihnen das Nötigste kauft.

Joseph Roth hatte wohl einmal eine Entziehungskur über sich ergehen lassen, aber ohne Erfolg.

In einem Brief an Stefan Zweig im November 1935 machte er klar, dass er mit dem Trinken nicht mehr aufhören wollte - oder konnte:

"Machen Sie sich bitte um mein Trinken gar keine Sorgen. Es konserviert mich viel eher, als dass es mich ruiniert. Ich will damit sagen, dass der Alkohol zwar das Leben verkürzt, aber den unmittelbaren Tod verhindert. Und es handelt sich für mich darum: Nicht das Leben zu verlängern, sondern den unmittelbaren Tod zu verhindern. Ich kann nicht auf Jahre hinaus rechnen. Ich versetze gewissermaßen die letzten 20 Jahre meines Lebens beim Alkohol, weil ich noch 7 oder 14 Tage Leben mir gewinnen muss. Freilich kommt dann, um beim Bilde zu bleiben, plötzlich ein Punkt, wo der Wucherer vor der Zeit über einen herfällt. So ungefähr ist die Situation."

Joseph Roth hatte dann dem Teufel Alkohol doch noch mehr Zeit abhandeln können, noch dreieinhalb Jahre. Obwohl es ihm gesundheitlich schlecht ging, beeinträchtigte das Trinken erstaunlicherweise nicht die Qualität seiner Texte. Dass er in der Emigration wie ein Besessener schrieb, hatte auch mit seinem dauernden Geldmangel zu tun. Zwar wurden seine Hotelzimmer immer bescheidener, aber er finanzierte ja die Klinikaufenthalte seiner Frau Friedl in Österreich und bis 1936 auch die Existenz seiner Freundin Andrea Manga Bell und ihrer zwei Kinder. Neben der Arbeit an seinen Büchern schrieb er immer weiter gegen die Barbarei an - und gegen die Feigheit der Berichterstatter, die zum Beispiel wohlwollend über die Olympiade 1936 oder die Nürnberger Reichparteitage berichteten. So in dem sarkastischen Feuilleton "Prognose für den Zigeunerkönig".

Janusz Kwiek ist in Warschau zum König der Zigeuner gekrönt worden. Die Zeitungen berichten das mit einem kaum verborgenen, das heißt: kaum verborgen sein sollenden mokanten Unterton, jenem übermütigen "Eh scho wissen"- Unterton. … Worüber mokierten sie sich eigentlich, die Berichterstatter? Dass der König der Zigeuner einen Thron und einen Krönungsmantel vom polnischen Staatstheater geliehen hatte; dass die Senatoren, seine Wähler, abgenutzte Smokings, Zylinder und "Melonen" trugen; dass der König eine Krone aus Messing aufgesetzt bekam; dass er die Absicht äußerte, die Zigeuner in Abessinien anzusiedeln und jedes Zigeunerkind in die Schule zu schicken, damit es lesen und schreiben lerne.

Für Zeitungskorrespondenten sind Zigeunerkönige vogelfrei, einfach deshalb, weil sie keine "Staatsoberhäupter" sind. Man sende die gleichen Berichterstatter, die sich über die Krönung des Zigeunerkönigs in Warschau mokiert haben, zu dem Parteitag der Nicht-Zigeuner, der Anti-Zigeuner, nach Nürnberg - und sie werden, diese Herren Berichterstatter, mit distanziertem, wenn nicht gar begeistertem Respekt von der "imposanten", "monumentalen", "formidablen", "pyramidalen" Manifestation zu berichten wissen, deren Anstifter zwar keine ehrliche Messingkrone aufgesetzt bekommt, wohl aber eine gefälschte, echt goldene, deutsche Kaiserkrone herzeigt. Man wird sich wohl über den Zigeunerkönig Janusz Kwiek mokieren dürfen, nicht aber über einen Stammeshäuptling, der seinen Duzfreund, sagen wir, tödlich desavouiert hat. Man wird sich nicht mokieren über einen Lautsprecher-Minister, der als das medizinische Phänomen der letzten Jahre (nämlich als Maul- und Klauenseuche des Radios) viel eher in klinischen Fachzeitschriften zitiert werden sollte als in politischen Tageszeitungen. Man wird sich nicht mokieren über einen General, der nicht etwas wie König Janusz III. seine Uniformen im Warschauer Staatstheater leiht, sondern der - wenn seine Zeit gekommen ist - in den Wäldern Polens den Eber jagt und dabei Europa erledigt. …

Nein! Mit den Mächtigen dieser Erde ist nicht zu spaßen. Sie kompensieren nämlich ihre Lächerlichkeit durch Blutrünstigkeit; ihre Illegitimität durch Prestige; ihre Schwachheit durch Schrecken.

Armer König der Zigeuner! Er wird niemals … jenen mit Furcht gemischten Respekt der Berichterstatter genießen, den nur der Medusenblick der Gewalt hervorruft und den die verblendete Torheit der letzten Europäer, die es nicht nötig hätten, großgezüchtet.

Dieser Text erschien in der Pariser Exilzeitschrift "Das Neue Tage-Buch" vom 17. Juli 1937 - also zwei Jahre vor dem Ausbruch des Kriegs, der mit dem Überfall auf Polen begann, wo Göring dann tatsächlich seinen Eber in den Wäldern jagen konnte. Joseph Roth war ein sehr hellsichtiger Trinker - und trotz seiner Verzweiflung ein lebendiger Hasser, wie Irmgard Keun feststellte. Die junge Kölner Autorin lernte Roth im Sommer 1936 in Ostende kennen. Sie war freiwillig emigriert, weil sie die Zustände in Nazideutschland nicht mehr ertragen konnte. Gegen das Verbot ihrer erfolgreichen Romane "Gilgi, eine von uns" und "Das kunstseidene Mädchen" hatte Irmgard Keun direkt bei der Gestapo geklagt, Angst kannte sie offenbar keine. Aber Überdruss. Wie es war, unter Menschen zu leben, die sich in Opportunisten und Denunzianten verwandelt hatten, beschrieb sie in ihrem Roman "Nach Mitternacht", an dem sie in jenem Sommer arbeitete. Im belgischen Nordseebad lernte sie Joseph Roth kennen, verliebte sich und blieb fast zwei Jahre bei ihm. Zehn Jahre nach seinem Tod schrieb Irmgard Keun ihre Erinnerungen an ihn auf, die ein eindringliches Charakterbild ihres Geliebten und Schriftstellerkollegen zeichnen.

Als ich Joseph Roth zum ersten Mal in Ostende sah, da hatte ich das Gefühl, einen Menschen zu sehen, der einfach vor Traurigkeit in den nächsten Stunden stirbt. Seine runden blauen Augen starrten beinahe blicklos vor Verzweiflung und seine Stimme klang wie verschüttet unter Lasten von Gram. Später verwischte sich dieser Eindruck, denn Roth war damals nicht nur traurig, sondern auch noch der beste und lebendigste Hasser. …

In seinen Büchern versenkte Roth sich gern in die Welt der alten österreichischen Monarchie - in eine Welt, von der er mit verzweifelter Anstrengung und Inbrunst glauben wollte, dass sie ihm - zumindest früher einmal - Heimat des Denkens und des Fühlens war. Doch er wusste, dass er ewig heimatlos war und sein würde. Alles, was seinem Wesen nahe kam - Menschen, Dinge, Ideen -, erkannte er bis in die verborgenste Unzulänglichkeit hinein und bis in jene Kälte, die auch den lebendigsten wärmsten Atem einmal erstarren macht. So suchte er denn nach Welten, die ihm wesensfremd waren, und von denen er hoffte, dass sie ihm unerkennbar und wärmend bleiben würden. Doch was seiner rastlos schaffenden Fantasie gelang, zerstörte ihm immer wieder sein bitterböser, unerbittlicher Verstand. Er hätte den Teufel gesegnet und Gott genannt, wenn er ihm geholfen hätte, an ihn zu glauben.

Zuweilen sah er sich selbst in geisterhaft leerem Raum zwischen Rationalismus und Mystik, gelöst von der Wirklichkeit und das Unerreichbare nicht erreichend und wissend dabei, dass es nicht zu erreichen war. Er war gequält und wollte sich selbst loswerden und unter allen Umständen etwas sein, was er nicht war.

Bis zur Erschöpfung spielte er zuweilen die Rolle eines von ihm erfundenen Menschen, der Eigenschaften und Empfindungen in sich barg, die er selbst nicht hatte. Es gelang ihm nicht, an seine Rolle zu glauben, doch er empfand flüchtige Genugtuung und Trost, wenn er andere daran glauben machen konnte. Seine eigene Persönlichkeit war viel zu stark, um nicht immer wieder das erfundene Schattenwesen zu durchtränken, und so empfand er sich manchmal als ein seltsam wandelndes Gemisch von Dichtung und Wahrheit, das ihn selbst zu einem etwas erschrockenen Lachen reizte.

Roth konnte damals noch seine Qualen und Traurigkeiten vergessen und gern und gut lachen. Er konnte auch zuweilen noch sehr gut, sehr intensiv und äußerst lebendig in der Wirklichkeit leben. Wenn er nicht an seinem Roman arbeitete, schrieb er Artikel gegen den Nationalsozialismus. Ich kenne niemand, der so unerbittlich klar, so überzeugend stark, so leidenschaftlich kompromisslos darüber und dagegen schrieb wie Roth. … Ich kenne niemand, der immer so sauber und so mutig Stellung nahm gegen jede Ungerechtigkeit - ganz gleich, wer sie beging, ganz gleich, wo sie begangen wurde. Ich habe nie wieder einen Menschen gekannt, der so viel reiner Empörung fähig war. Nie wieder einen Menschen, der weniger Rücksicht auf eigenen Schaden oder Nutzen nahm. Und nie wieder einen Menschen, der andere so souverän nach eigenem Ermessen wertete - völlig unfähig, jemals auch nur die Spur eines sozialen Unterschiedes gelten lassen zu können. Erst recht nicht, als ihm gelegentlich einfiel, die Rolle eines dem österreichischen Adel Ergebenen zu spielen. …

In Belgien war damals der Ausschank von Schnaps in Gaststätten verboten. Nur in der Restauration eines etwas düsteren katholischen Heims wurde einem heimlich und freundlich und noch dazu billig ein uralter edler Kognak serviert. Doch auch Roths Bürotisch in einem Café an der Place d'armes war trotz des Verbotes immer bedeckt mit klebrigen braunen Flecken von Amer Picon.

Während Roth verkrochen in der dunkelsten Ecke des Cafés saß und rastlos die Seiten eines gelben Heftes mit einer Schrift bedeckte - so zierlich, als wäre sie mit einer Stecknadel geschrieben - und nur hier und da eine Pause im Schreiben machte, um nach einem Glas zu greifen oder mit den weißen zerbrechlichen Händen flüchtig die entzündeten Augen zu kühlen, glühte draußen der Strand in Fluten von Sonnenlicht. Das Meer jubelte in Glanz und Farben, und die Menschen jubelten aus Lust am Leben.

Als Hitlers Armee im März 1938 in Österreich einmarschierte und die Menschen auf dem Heldenplatz dem Führer zujubelten, konnte Joseph Roth auch seine Hoffnung auf die Restitution der Habsburger und damit auf die katholische Koalition gegen Hitler begraben. Der lebendige Hass wich der Depression. Als im Juni 1938, etwa ein Jahr vor seinem Tod, sein langjähriges Zuhause, das Hotel Foyot abgerissen wurde, nahm seine Heimatlosigkeit noch zu.

Er beschrieb seinen Gemütszustand in einem Feuilleton für "Das Neue Tagebuch":

Gegenüber dem Bistro, in dem ich den ganzen Tag sitze, wird jetzt ein altes Haus abgerissen, ein Hotel, in dem ich sechzehn Jahre gewohnt habe - die Zeit meiner Reisen ausgenommen. Vorgestern Abend stand noch eine Mauer da, die rückwärtige, und erwartete ihre letzte Nacht. Die drei anderen Mauern lagen schon, in Schutt verwandelt, auf dem halb umzäunten Platz. Wie merkwürdig klein schien mir heute dieser Platz im Verhältnis zu dem großen Hotel, das einst auf ihm gestanden hatte! Man müsste glauben, ein leerer Platz sei weiter als ein bebauter. Aber wahrscheinlich kommen mir die sechzehn Jahre, nun sie vergangen sind, so köstlich vor, ja, von Kostbarem erfüllt, dass ich nicht begreifen kann, wie sie auf einem so kargen Platz abrollen konnten. Und weil das Hotel jetzt ebenso zerschmettert ist wie die Jahre, die ich darin verlebt habe, verronnen sind, erscheint mir in der Erinnerung auch das Hotel weit größer, als es gewesen sein mochte. An der einzigen Wand erkannte ich noch die Tapete meines Zimmers, eine himmelblaue, zart goldgeäderte. Gestern schon zog man ein Gerüst, auf dem zwei Arbeiter standen, vor der Wand hoch. Mit Pickel und Steinhammer schlug man auf die Tapete ein, auf meine Wand; und dann, da sie schon betäubt und brüchig war, banden die Männer Stricke um die Mauer - die Mauer am Schafott. Das Gerüst ging mit den Arbeitern nieder. … Eine weiße, dichte Wolke aus Kalk und Mörtel verhüllte das Ganze. Aus ihr traten jetzt weißbestaubt, gewaltigen Müllern ähnlich, die Steine mahlen, die zwei Männer. Sie kamen mir geradewegs entgegen, wie jeden Tag, ein paarmal am Tage. Sie kennen mich, seitdem ich hier sitze. Der jüngere deutete mit dem Daumen über die Schulter rückwärts und sagte: "Jetzt ist sie weg, Ihre Tapete!" - Ich lud beide ein, mit mir zu trinken, als hätten sie mir eine Wand aufgebaut. Wir scherzten über die Tapete, die Mauern, meine teuren Jahre. Die Arbeiter waren Demoliseure; Niederreißen war ihr Beruf, für Aufbauen kamen sie niemals in Betracht. "Und das ist recht so", sagten sie. "Jedem sein Beruf und jedem sein Verdienst! Dies ist der König der Demolierer", sagte der jüngere. Der ältere lächelte. So heiteren Sinnes waren die Zerstörer; und ich mit ihnen.

Jetzt sitze ich gegenüber dem leeren Platz und höre die Stunden rinnen. Man verliert eine Heimat nach der anderen, sage ich mir. Hier sitze ich am Wanderstab. Die Füße sind wund, das Herz ist müde, die Augen sind trocken. Das Elend hockt sich neben mich, wird immer sanfter und größer, der Schmerz bleibt stehen, wird gewaltig und gütig, der Schrecken schmettert heran und kann nicht mehr schrecken. Und dies ist eben das Trostlose. …

Das Neue Tage-Buch (Paris), 25. 6. 1938

Dort endet der Roman mit einem kurzen traurigen Kapitel:

Es war am 27. August 1926, um vier Uhr nachmittags, die Läden waren voll, in den Warenhäusern drängten sich die Frauen, in den Modesalons drehten sich die Mannequins, in den Konditoreien plauderten die Nichtstuer, in den Fabriken sausten die Räder, an den Ufern der Seine lausten sich die Bettler, im Bois de Boulogne küssten sich die Liebespaare, in den Gärten fuhren die Kinder Karussell. Es war um diese Stunde, da stand mein Freund Tunda, zweiunddreißig Jahre alt, gesund und frisch, ein junger starker Mann von allerhand Talenten, auf dem Platz vor der Madeleine, inmitten der Hauptstadt der Welt und wusste nicht, was er machen sollte. Er hatte keinen Beruf, keine Liebe, keine Lust, keine Hoffnung, keinen Ehrgeiz und nicht einmal Egoismus.

So überflüssig wie er war niemand in der Welt.

Am 2. September 1926 wurde Joseph Roth 32 Jahre alt. Er war also fast genauso alt wie sein Romanheld Franz Tunda und er fühlte sich möglicherweise genauso verloren in der Welt. Aus Odessa schrieb er seinem Freund Benno Reifenberg am 1. Oktober:

"Ich sehne mich nach Paris, ich habe es nicht aufgegeben, niemals, ich bin ein Franzose aus dem Osten, ein Humanist, ein Rationalist mit Religion, ein Katholik mit jüdischem Gehirn, ein wirklicher Revolutionär. Wie steh‘ ich da? Verzeihen Sie diesen Ausbruch!"

Warum hatte gerade der Abschied von Paris Joseph Roth so tief in eine Identitätskrise gestürzt? Möglicherweise hatte ihm das Glücksgefühl in Frankreich seine Heimatlosigkeit erst richtig bewusst gemacht; eine Heimatlosigkeit, die schon in der Kindheit begann.

Moses Joseph Roth war der Sohn einer frommen Jüdin und eines Mannes, der den Verstand verlor und in einer fernen Anstalt verschwand, bevor ihn sein Sohn kennenlernen konnte. Der vaterlose Junge wuchs er in Brody auf, einer kleinen Stadt im östlichsten Zipfel des Habsburgerreichs, nahe der russischen Grenze. Die Mutter lebte sehr zurückgezogen und behütete ihren einzigen Sohn übermäßig. Es muss eine enge Welt gewesen sein. Nach der Schule versuchte Moses Joseph Roth, ihr zu entfliehen. Er studierte zuerst in Lemberg, war dort aber in der Obhut seines Onkels und Vormunds, und zog weiter nach Wien. Dahin folgte ihm seine Mutter, sie wohnten gemeinsam in einer Wohnung im 20. Bezirk, am Wallensteinplatz.

Der Weg vom 20. Bezirk in die Innere Stadt von Wien ist auch heute noch sehr weit. Zwar ist man zu Fuß rasch über den Donaukanal gelangt, aber man wechselt dabei von einer Welt in eine andere. Die Menschen, die am Wallensteinplatz auf die Straßenbahn warten oder aus der Apotheke kommen, sind schlecht gekleidet und sichtbar arm, ein schönes Café sucht man vergebens. Von hier aus ging oder fuhr also der 20jährige Student Moses Joseph Roth zur vornehmen Ringstraße, wo neben den Prachtbauten von Parlament, Rathaus und Burgtheater auch die Universität residiert. Hier studierte Roth Literatur, in diese Welt wollte er gelangen, hier wollte er dazugehören. Aber das war nicht leicht.

In seinem Roman "Der stumme Prophet" schrieb Roth Jahre später über einen Studenten in Wien:

Die schön geschwungene Rampe der Universität erschien ihm immer noch nicht - wie mir - als die Festungsmauer der nationalen Burschenschafter, von der alle paar Wochen einmal Juden oder Tschechen hinuntergeworfen wurden, sondern als eine Art Aufgang zu "Wissen und Macht".

Roth sah nicht wie ein Ostjude aus, und bei aller kritischen Distanz, die er damals schon zu den Deutschösterreichern gehabt haben mochte, strengte er sich an, um die Rolle eines Sohns aus besseren Wiener Kreisen zu spielen. Sein Freund, der polnische Schriftsteller Józef Wittlin, erinnerte sich, wie der junge Roth auf ihn wirkte, als er ihn an der Universität kennenlernte:

Roth fiel mir auf. Er war sehr dünn, gepflegt, gut gekleidet. Sein blondes Haar trug er in der Mitte gescheitelt, es war immer mit Pomade glattgekämmt. Er kam mir wie der klassische Typ eines Wiener Dandy aus Beamtenkreisen vor, ein sogenannter "Gigerl". In seinen schönen blauen Augen, die oft ironisch blickten, trug er ein Monokel. Dieses Monokel reizte mich. [...] Es schien mir, als wenn Roth mich absichtlich ironisch ansähe, um mich zu "provozieren".

Bevor Wittlin sich mit dem vermeintlichen Wiener Dandy anlegen konnte, klärte ihn ein gemeinsamer Freund auf, dass es sich hier um einen vielversprechenden Lyriker handelte, der aus Galizien stammte, wie Wittlin selbst. Es entstand eine langjährige Freundschaft.