Die ESA richtet sich angesichts der veränderten geopolitischen Lage neu aus. Der Wegfall Russlands als Partner sowie die unsichere Zusammenarbeit mit der NASA setzen Europa unter Druck. Bei ihrer Tagung in Bremen im November 2025 berieten die 23 Mitgliedsstaaten daher über die zukünftige Ausrichtung der ESA.

Geschichte der ESA: vom Trittbrettfahrer zur Weltraummacht

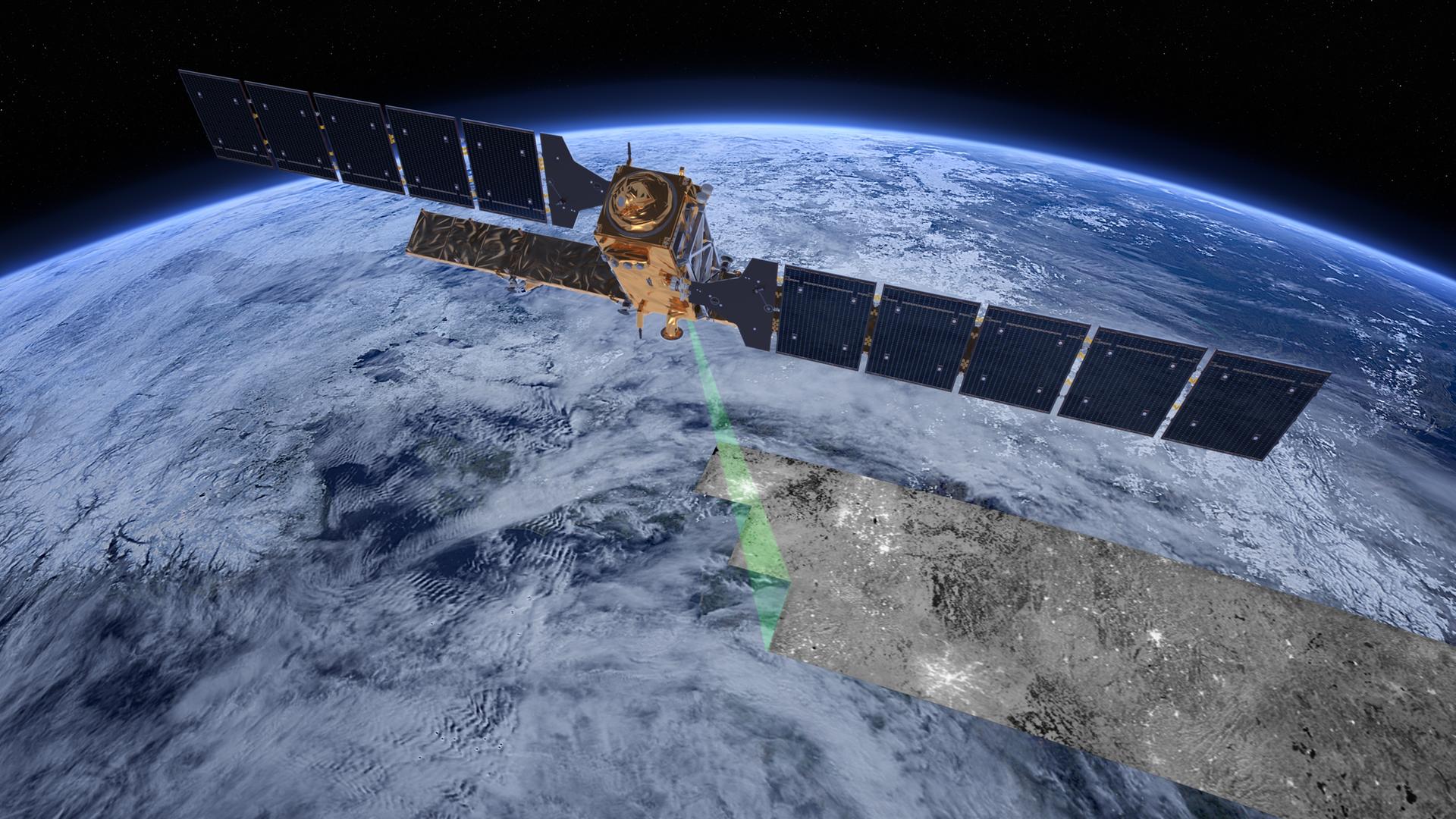

Die ESA wurde 1975 in Paris gegründet, um die europäische Raumfahrt unabhängig von den USA voranzubringen. Mit ihrem Vorzeigeprojekt, der Ariane-Trägerrakete, gelang der erste große Schritt ins All und hin zur Stellung als Weltraummacht. Heute überwacht die ESA mit zahlreichen Satelliten die Erde. Diese messen Schadstoffe in der Atmosphäre, Meerestemperaturen, Eisbedeckung an den Polen sowie den Zustand der Wälder.

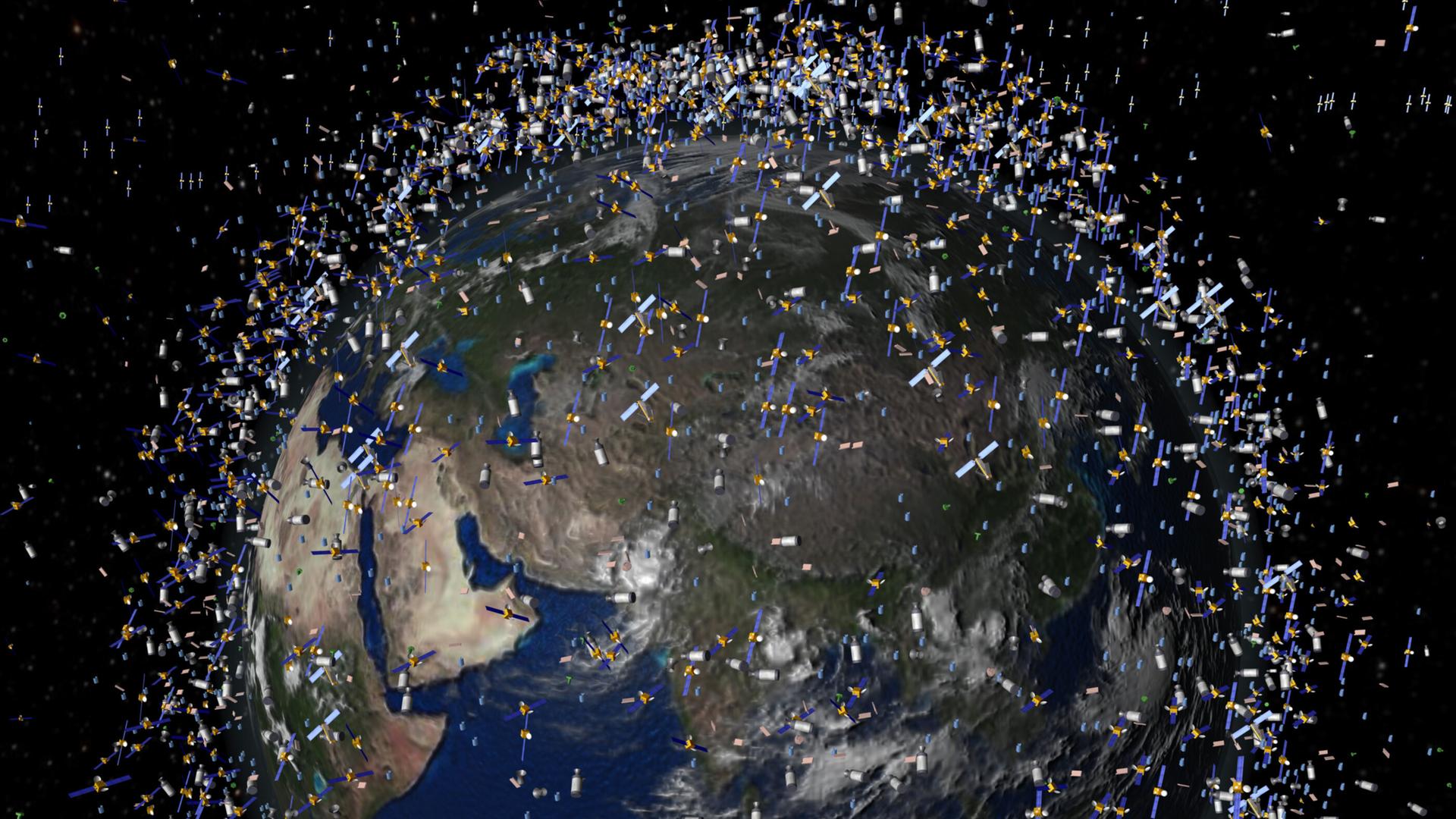

Mit Galileo betreibt Europa ein eigenes Navigationssystem, das im Vergleich zum US-amerikanischen GPS besonders präzise ist. Ein geplantes Netz von 300 Satelliten soll künftig eine abhörsichere Kommunikation ermöglichen. Darüber hinaus erforscht die ESA das Sonnensystem, beispielsweise mit der JUICE-Mission zum Jupiter.

In der bemannten Raumfahrt liefert die ESA für die NASA das Antriebs- und Versorgungsmodul des Orion-Raumschiffs für Mondmissionen. Ohne die europäische Technologie könnte die NASA den Mond also nicht erreichen.

Rekordetat stärkt Europas Raumfahrt

Die USA investieren derzeit rund sechs Mal so viel in die Raumfahrt wie die europäischen Mitglieder in die ESA. Vor diesem Hintergrund hat der aktuelle Rekordetat der ESA besondere Bedeutung: Die Mitgliedstaaten haben auf der Tagung in Bremen ein Dreijahresbudget von knapp 22,1 Milliarden Euro beschlossen. Zum Vergleich: 2022 lag der ESA-Etat noch bei knapp 17 Milliarden Euro.

Der deutsche Anteil steigt laut Bundesraumfahrtministerin Dorothee Bär von 3,5 auf rund 5,4 Milliarden Euro. Damit bleibt Deutschland der größte Beitragszahler.

Der Rekordetat ermöglicht nicht nur die Fortsetzung großer Programme wie Ariane 6, sondern erleichtert auch kleineren Start-ups den Zugang zur ESA. Gleichzeitig signalisiert die Entscheidung eine strategische Stärkung: Satellitennetze für Navigation, Kommunikation und Erdbeobachtung sollen künftig unabhängiger von US-Systemen betrieben werden. Zudem betonen die Mitgliedstaaten die wachsende Bedeutung der Raumfahrt für Sicherheit und Verteidigung.

Sicherheit im All wird zur Priorität

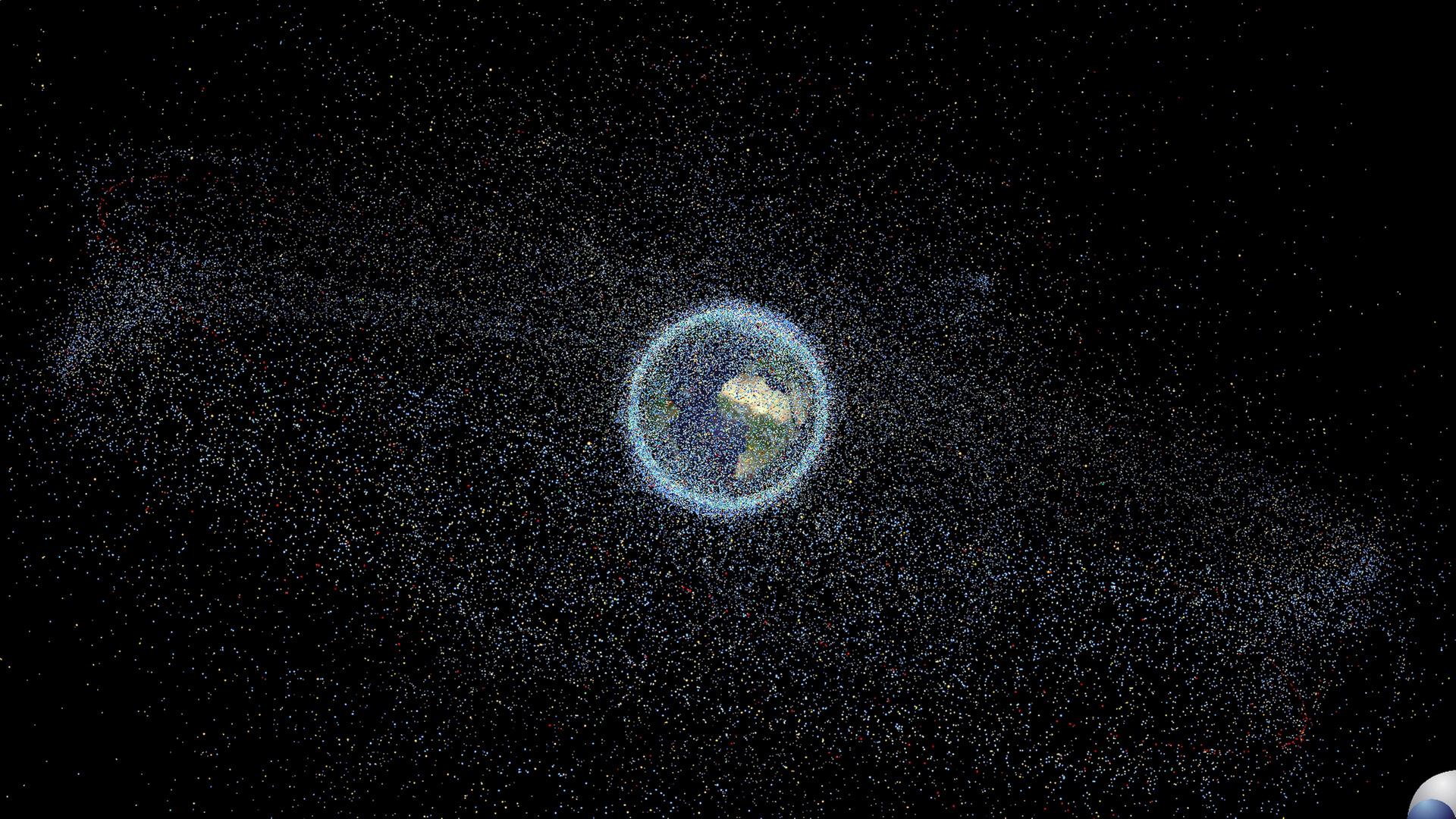

Satelliten sind die Achillesferse der modernen Gesellschaft. Ohne sie funktionieren Navigation, Kommunikation und Wettervorhersage nicht. Europa reagiert mit einer neuen Sicherheitsstrategie: Das Projekt Iris² soll ein unabhängiges und abhörsicheres Kommunikationsnetz mit rund 300 Satelliten aufbauen.

Zusätzlich sollen Sensoren, Radare und Frühwarnsysteme die Abhängigkeit von US-Daten verringern. Für militärische Fähigkeiten im Weltraum sind 35 Milliarden Euro vorgesehen. Ziel ist ein autonomes Lagebild sowie ein vernetzter Ansatz mit der Industrie und internationalen Partnern.

Außerdem soll der Dual-Use-Einsatz von Satellitendaten für zivile und militärische Zwecke ermöglicht werden. Die EU und die ESA wollen damit auch Bedrohungen durch Cyberangriffe, Weltraumschrott und Sonnenstürme begegnen.

Historische Mission: ESA schickt Deutschen zum Mond

Seit 1972 hat kein Mensch mehr den Mond betreten. Damals war kein Europäer dabei. Nun ist eine Mondmission mit europäischer Beteiligung geplant. Deutsche, französische und italienische Astronauten sollen zum Mond fliegen, als erstes ist einer aus Deutschland an der Reihe.

Der Flug ist Teil des Artemis-Programms, das ESA und NASA gemeinsam umsetzen. Allerdings führt die Mission nur in die Mondumlaufbahn, nicht auf die Oberfläche. Ein Termin steht noch nicht fest: Experten rechnen frühestens mit 2035.

Favoriten für die Mission sind die erfahrenen Astronauten Alexander Gerst oder Matthias Maurer. Doch auch zwei ESA-Reserveastronautinnen könnten bis dahin die nötige Erfahrung sammeln und in die Auswahl kommen.

Deutsche Astronauten Gerst und Maurer - wer darf zum Mond?

ESA-Chef Josef Aschbacher betonte, dass die Entscheidung, wer die Mission übernehmen wird, sorgfältig und in Abstimmung mit der NASA getroffen werde.

Alexander Gerst (49)

Der Geophysiker Alexander Gerst ist seit 2009 ESA-Astronaut. Er verbrachte insgesamt 363 Tage im All, darunter bei zwei Missionen zur ISS, und kommandierte 2018 als erster Deutscher die Raumstation. Gerst ist für seine Öffentlichkeitsarbeit und seine Aktivitäten in sozialen Medien bekannt. Über eine mögliche Mondmission sagte er: "Der Mond ist natürlich ein faszinierendes Ziel." Er betonte, dass die deutsche Beteiligung an der Mission wichtig sei.

Matthias Maurer (55)

Matthias Maurer ist Materialwissenschaftler und seit 2018 ESA-Astronaut. 2021 verbrachte er 177 Tage auf der ISS. Er spricht mehrere Sprachen und absolvierte umfangreiche Trainings unter extremen Bedingungen. Über den Traum vom Mond sagte Maurer: "Ich denke, jeder Astronaut möchte gerne zum Mond fliegen. Das ist ein großer Traum, auch mein Traum."

og