Was wäre, wenn Frauen mehr Rechte und politische Macht erhalten? Forschende suchen Antworten und zeigen, wie politische Teilhabe von Frauen nicht nur Gesellschaften ferechter machen, sondern auch die Wirtschaft stärkt. Doch wie entsteht Wandel und wie lässt er sich messen?

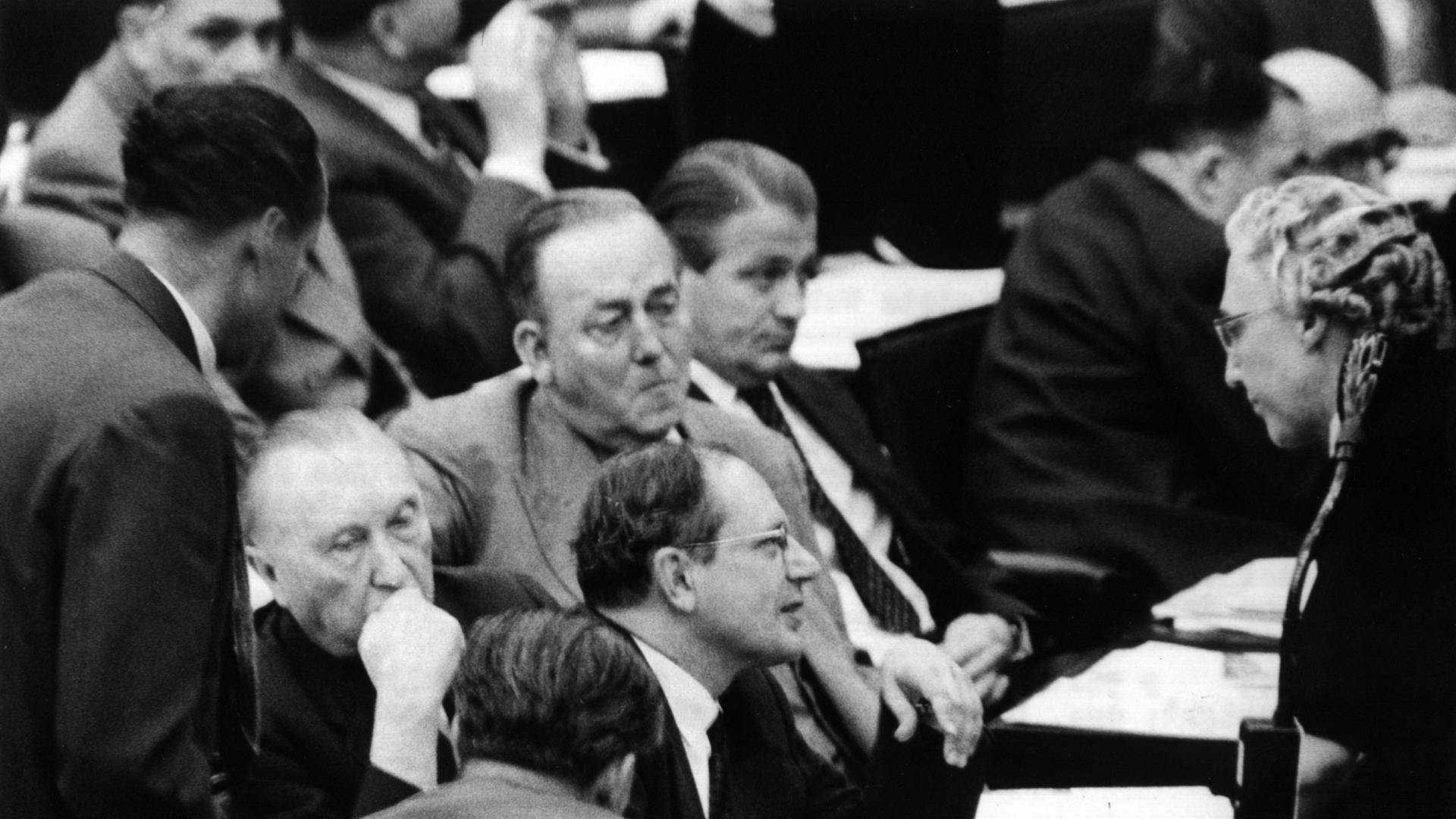

Historische Daten als Grundlage für die Forschung

Um den Einfluss von Frauen in Machtpositionen auf die Gesellschaft zu untersuchen, greifen Forschende vor allem auf historische Daten zurück. Sie analysieren neue Gesetze zu Frauenrechten, Protestbewegungen und herausragende weibliche Vorbilder. Diese Entwicklungen setzen sie dann in Beziehung zu gesellschaftlichen Veränderungen wie neuen Denk- oder Verhaltensweisen.

Eine Frage bleibt so allerdings meist offen: die nach Henne und Ei. Was ist Ursache, was Wirkung? Bewirkt die veränderte Rolle der Frau einen gesellschaftlichen Wandel, oder ist ein soziales Umdenken ursächlich für die neue Rolle der Frau?

„In Ökonomie und Wissenschaft ist es oft wirklich sehr schwer, Kausalität zu belegen“, sagt Wirtschaftswissenschaftlerin Effrosyni Adamopoulou vom Leibniz Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Wenn etwa in einer Region besonders viele Politikerinnen gewählt werden, lasse dies darauf schließen, dass es in der Wählerschaft bereits überdurchschnittlich viele progressive, feministische Stimmen gibt.

Adamopoulou interessiert sich als Forscherin deshalb vor allem für Beispiele, in denen Frauen in Machtpositionen gelangen, die sonst traditionell von Männern besetzt werden. Zum Beispiel, wenn sie nur sehr knapp eine Wahl für sich entscheiden konnten oder über eine Quote ins Amt gelangten. Gibt es dann spürbare gesellschaftliche Veränderungen, lassen sich diese eher auf die neue Frau an der Spitze zurückführen.

Frauen und ihr Einfluss auf Politik und Gesellschaft

Die Forschung zeigt: Frauen machen andere Politik. Sie setzen andere Schwerpunkte - vor allem wenn sie einen niedrigeren sozioökonomischen Status haben. Zu diesem Ergebnis kommt das 2005 erschienene vielzitierte Paper „Women in Politics. Evidence from the Indian states“ von Irma Clots‐Figueras. Darin hat die Wirtschaftsprofessorin Wahlen in 16 indischen Bundesstaaten analysiert, in denen sich Frauen ganz knapp gegen Männer durchsetzen konnten.

Das Ergebnis: In diesen Regionen veränderten sich die politischen Entscheidungen, es gab zum Beispiel mehr Gesetze zu Gesundheitsthemen, Früherziehung von Kindern und Reformen beim Erbrecht mit Vorteilen für Frauen. Die Studie zeigt zudem, dass politische und gesellschaftliche Veränderungen durch Frauen in Machtpositionen auch von ihrem sozialen und ökonomischen Hintergrund abhängen. Denn: Einen Wandel gab es vor allem dann, wenn die Frauen aus einer sozial niedrigeren Stellung in ein politisches Amt gelangten – weniger hingegen, wenn sie aus bürgerlichen, reicheren Milieus stammten.

Wie schnell Veränderungen in der Gesellschaft spürbar werden, hängt laut Wirtschaftswissenschaftlerin Adamopoulou von der Dimension der politischen Maßnahmen ab. Initiativen zu sauberem Wasser etwa zeigten schnellere Veränderungen als zum Beispiel Bildungsmaßnahmen. „Das kann dann wieder Jahre dauern, eine ganze Generation, bis Normen sich ändern und langsam ein Wandel stattfindet.“

Mehr politische Teilhabe

Auch die Journalistin und Autorin Stefanie Lohaus ist überzeugt: Mehr Frauen in der Politik machen einen Unterschied. Entscheidungen würden anders - besser - getroffen, wenn mehr unterschiedliche Perspektiven einfließen, sagt Lohaus, die den Sammelband „Zu anders für die Macht?“ zum Thema Frauen in der deutschen Politik mitherausgegeben hat.

Angesichts des niedrigen Frauenanteils im Bundestag – nur etwa ein Drittel der Abgeordneten ist weiblich – spricht sie sich für ein Paritätsgesetz aus und fordert andere Rahmenbedingungen, etwa kürzere Sitzungen und mehr Kinderbetreuung, wovon auch Männer profitieren würden.

Mehr Parität und damit vielfältigere Perspektiven im Parlament führen demnach zu besseren Entscheidungen. Bedeutet das jedoch, dass Frauen grundsätzlich bessere Politik machen? Die Geschlechterforscherin Margreth Lünenborg hält solche Zuschreibungen, die „gesellschaftlich gemacht sind und nicht biologisch determiniert oder irgendwie vom Himmel fallen“, für problematisch. Auch der Psychologe und Politologe Moritz Kirchner warnt vor Pauschalisierungen.

Allerdings gibt es laut Kirchner im Durchschnitt ein paar empirisch nachweisbare Unterschiede. Frauen führen demnach im Schnitt kooperativer und fördern tendenziell etwas flachere Hierarchien. Zudem ist ihnen Diversität im Durchschnitt etwas wichtiger und sie gelten als „risikoaverser“, wägen Risiken also stärker ab.

Mehr Bildung, bessere Jobs – stärkere Wirtschaft

Die Forschung zeigt außerdem: Eine Politik, die Frauen mehr Rechte und Macht gibt, stärkt die Wirtschaft. Sie wirkt sich positiv auf das Bruttosozialprodukt eines Landes aus.

Zwar ist auch Care-Arbeit wie Haushalt und Kindererziehung eine wirtschaftliche Leistung, sagt die Ökonomin Michèle Tertilt. Nach Einschätzung der VWL-Professorin für Makro- und Entwicklungsökonomie an der Universität Mannheim geht jedoch viel wirtschaftliches Potenzial verloren, wenn Frauen ihre Talente nicht nutzen: „Manche sind vielleicht gar nicht so gute Kinderaufpasser und wären vielleicht ein sehr guter CEO oder haben große Talente im Journalismus, als Rechtsanwältin und so weiter.“

Auch laut der deutsch-schwedischen Allbright-Stiftung, die sich für mehr Frauen und Diversität in den Führungspositionen der Wirtschaft einsetzt, ist Gleichstellung von Männern und Frauen nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit. Sie stärke zudem die Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Gemischte, moderne Führungsteams sorgten für bessere Unternehmensresultate.

Nachhaltige Veränderung

Dabei ist der Effekt von einer progressiveren Frauenrolle durchaus nachhaltig, wie eine Studie eines deutsch-britischen Forschungsteams zur Rolle von Frauen im zentralafrikanischen Kamerun zeigt. Nach der deutschen Kolonialzeit war Kamerun nach dem Ersten Weltkrieg aufgeteilt zwischen Frankreich und England. Die Besetzer verfolgten eine unterschiedliche Frauenpolitik – mit Folgen, die bis heute spürbar sind, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin Adamopoulou.

Während im französisch besetzten Teil des Landes Bildung vor allem Männersache war, hatten in der britischen Region auch Frauen Zugang zu freier Bildung. Die Folge: Im ehemals britischen Teil haben Frauen laut Adamopoulou noch immer einen höheren Bildungsgrad, bessere Jobchancen und mehr eigenes Einkommen.

Zusammenspiel aus Gesetzen und Stimmung

Weniger Lohn, schlechtere Altersversorgung, zusätzlich Care-Arbeit: Noch immer sind Frauen in einigen Lebensbereichen benachteiligt. Trotz mancher weiterhin bestehenden Diskriminierungen, dürfe man die Errungenschaften in Sachen Frauenrechte nicht aus den Augen verlieren, meint Wirtschaftswissenschaftlerin und Nobelpreisträgerin Claudia Goldin. Die Gesellschaft habe sich in den vergangenen Jahrzehnten schließlich stark verändert.

Aus Sicht von Ökonomin Tertilt zeigt die Geschichte der Frauenrechte, dass positive Veränderung für alle stets ein Zusammenspiel aus politischen Maßnahmen und gesellschaftlicher Dynamik ist. Es kommt also nicht allein auf die richtigen Gesetze an, sondern auch auf das Mindset und die Stimmung der Menschen im Land.

Die derzeitige Renaissance traditioneller Rollenbilder etwa in Form der sogenannten Tradwives in sozialen Medien, die die Rolle der Frau als Hausfrau und Mutter propagieren, sieht Wirtschaftswissenschaftlerin Goldin gelassen.

Jede feministische Bewegung habe eine Gegenbewegung, sagte Goldin im November 2025 während eines Vortrags an der Humboldt-Uni in Berlin. Fortschritt passiere nicht gradlinig, sondern in Wellen.

irs