Es durfte gejubelt werden. Zehn Jahre lang hatten Tausende Wissenschaftler geschuftet - und im Juni 2000 schien die Ziellinie erreicht.

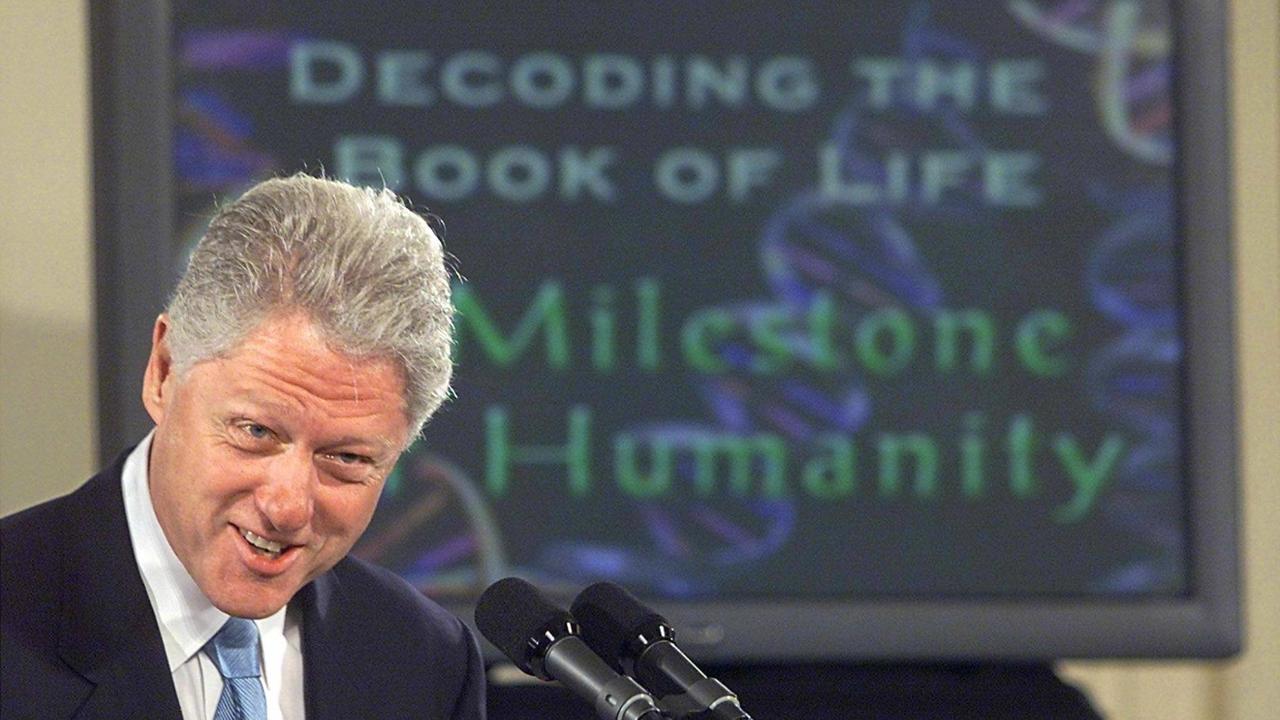

"Heute lernen wir die Sprache, in der Gott das Leben schuf", sagte Bill Clinton bei einem damaligen Auftritt im Weißen Haus.

Ein großer Moment für die Menschheit - und ein kleiner Medientermin für einen US-Präsidenten. Das Genom des Menschen, genannt das Buch des Lebens, war entschlüsselt.

Dumm nur, dass nichts davon stimmt. "Entschlüsselt" war nichts. Was im Jahr 2000 vorlag, war kein Buch, sondern ein Datenwust, aus sechs Milliarden Basen: A, T, G und C - eine nicht enden wollende Buchstabenfolge, mehr nicht. Und noch etwas ist falsch. Ein Mensch besitzt gar kein einheitliches Erbgut. Kein Genom, kein Grund zum Feiern.

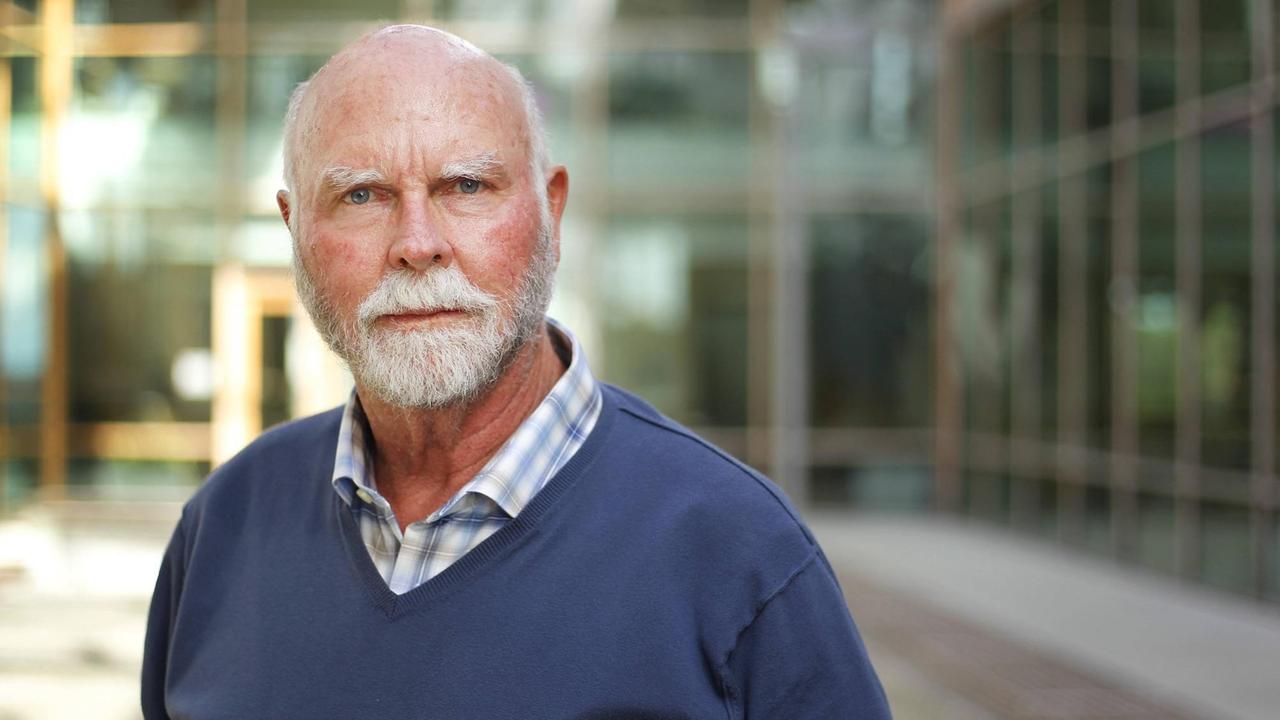

Die Jahre 1990 bis 2010 werden als Zeitalter der Genomik in die Wissenschaftsgeschichte eingehen. Große Hoffnungen richteten sich auf die Erforschung der Gene. Die Vision: Jeder Mensch sollte seine persönliche Erbinformation kennenlernen, alle sechs Milliarden Basen, um im Krankheitsfall eine Therapie nach Maß zu erhalten. Mit Craig Venter wurde ein Genomentzifferer zum Star:

"Diese Arbeit hat eine enorme Bedeutung für unser Wissen über Krankheiten; außerdem für unser Selbstverständnis als Menschen, wer wir sind und wie wir als Art entstanden sind."

Das ist vorbei. In den Labors hat das "postgenomische" Zeitalter begonnen: Die Demontage des Genoms. Alles ist komplizierter. Die sechs Milliarden Buchstaben scheinen weniger inhaltsschwer als man noch im Jahr 2000 glaubte.

Die genetischen Unterschiede auch innerhalb eines Menschen wurden unterschätzt

"Wir können inzwischen sehr leicht diese Buchstabenfolgen lesen, aber unsere Fähigkeiten zu verstehen, was sie bedeuten, haben sich meiner Meinung nach gar nicht so groß verändert, seit diesem Jahr", erklärt Martin Lercher.

Er ist einer von denen, die das Genom mit Hilfe von Computern durchforsten, ein Bioinformatiker. Er forscht und lehrt als Professor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf:

"Damals gab es ja zwei verschiedene Initiativen, die parallel versucht haben, das menschliche Genom zu entziffern. Und in beiden Fällen war es so, dass das nicht das Genom einer einzelnen Person war, sondern dass da Daten von verschiedenen Individuen gemischt worden sind.

Natürlich war den Forschern auch damals schon bewusst, dass es zwischen den verschiedenen Individuen Unterschiede gibt. Aber man hielt diese Unterschiede für so geringfügig, dass man das alles in einen Topf geworfen hat."

Auch die genetischen Unterschiede innerhalb eines Menschen hatte man unterschätzt. Ein Mensch, ein Genom. Dieser Lehrsatz ist 15 Jahre nach der ersten Genom-Entzifferung nicht mehr haltbar.

Die neue Wahrheit lautet: Der Mensch ist ein genetisches Mosaik - und keiner weiß, was das bedeutet. Eine Revolution im Genlabor? Entdecken die Genforscher gerade eine neue Dimension des Lebens? Martin Lercher:

"Jeder einzelne Mensch hat nicht ein Genom, sondern Milliarden verschiedene Genome, die sich alle sehr stark ähneln, und zwar viel stärker als jetzt mein Genom ihrem Genom ähnelt, die aber doch nicht identisch sind."

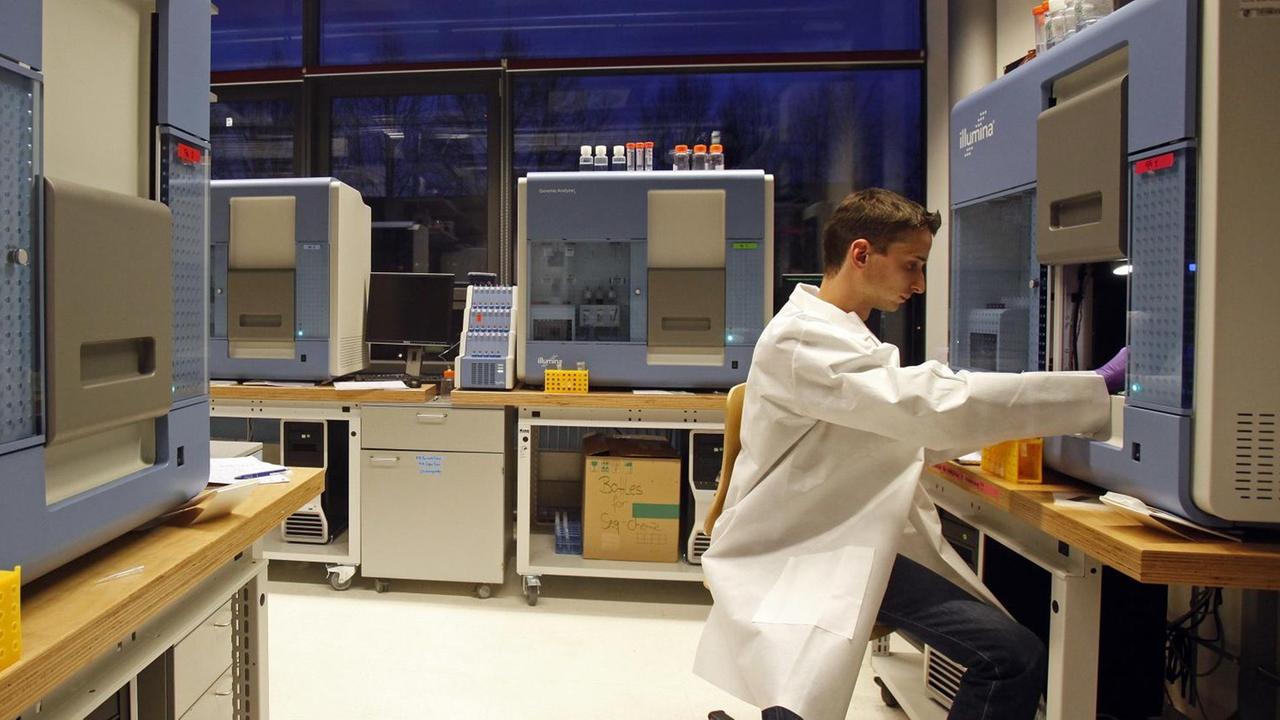

Sequenzier-Maschinen arbeiten heute fast automatisch

Die kleinen oder nicht ganz so kleinen Unterschiede im Genom aufzufinden, das ist die Aufgabe moderner Sequenzier-Automaten. Am Europäischen Molekularbiologielabor in Heidelberg tragen sie Namen wie Muffin, Spartakus oder Ken, erklärt Tobias Rausch:

"Das ist, damit wir uns das merken können, und jeder weiß, um welche Maschine es geht. Deshalb wurden sie alle getauft, wie die Schiffe im Hafen. Wir haben hier Muffin, Spartacus und Ken. So sind wir ihnen etwas vertrauter."

Überall weiße Kästen und Monitore nebeneinander. Ganz ähnlich wie die Maschinen, die im Jahr 2000 das "Genom des Menschen" entzifferten, aber viel schneller und letztlich genauer als ihre Vorgänger. Heute funktioniert fast alles automatisch. Der Bioinformatiker Tobias Rausch schaut nur gelegentlich vorbei:

"Was darin passiert ist, dass wir DNA-Fragmente in die Maschine hereinbringen, und die werden dann sequenziert. Das geschieht Base für Base, und am Ende gibt uns die Maschine Millionen und Milliarden kleiner Fragmente zurück, die vom menschlichen Genom stammen können oder von einem anderen Organismus - letztlich die Erbgutinformation."

Normalerweise gelangt ein DNA-Mischmasch aus vielen Zellen in die Sequenzier-Maschinen. Dieser liefert eine Buchstabenfolge und daraus bestimmen die Spezialisten Krankheitsrisiken, Abstammungslinien oder vererbte Gendefekte. Meist erhält man brauchbare Ergebnisse, und so zweifelte lange niemand daran, dass die Genome in den Zellen eines Organismus annähernd gleich sind.

Doch die Methoden wurden immer besser. Mit ein wenig Aufwand können Genforscher heute die Erbinformation einzelner Zellen bestimmen und miteinander vergleichen. Und es sind viele. Immerhin besteht ein menschlicher Körper aus über 30 Billionen Hautzellen, Leberzellen, Nervenzellen, Muskelzellen, Blutzellen und so weiter - unzählbar viele Zellen und ebenso viele Genome. Jedes mit sechs Milliarden Bausteinen. Sie alle zu erforschen ist unvorstellbar. Noch.

Pro Zellteilung ungefähr drei Mutationen

Martin Lercher: "Wir haben alle mit einem Genom angefangen, aber dieses Genom musste dann viele Milliarden Mal dupliziert werden. Für jede Zelle in unserem Körper musste eine Kopie angefertigt werden. Und weil dieser Kopierprozess zwar extrem genau abläuft, aber nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit, werden dabei immer wieder Fehler eingebaut, was bedeutet, dass jede Zelle in unserem Körper ein etwas unterschiedliches Genom hat als ihre Nachbarzellen."

Die Kopierfehler im Genom heißen Mutationen. Von grundlegender Bedeutung schienen sie nur vor der Befruchtung: in der Samenzelle oder Eizelle. Oder bei der Befruchtung. Dann sind alle Zellen des Körpers betroffen. So etwas interessiert Genetiker und Evolutionsbiologen.

Die späteren genetischen Veränderungen sind für die Evolution irrelevant. Sie entstehen im Laufe des Lebens, irgendwo versteckt im Körper. Der betroffene Mensch merkt kaum etwas davon. Kleine Fehler, meist ohne Wirkung.

"Man nimmt an, dass die Maschinerie, die das Genom repliziert, pro Zellteilung ungefähr drei Fehler einbaut", sagt Sebastian Waszak vom Europäischen Molekularbiologielabor. Er erforscht diese Mutationen und kann ihre Zahl abschätzen:

"Bereits nach der ersten Zellteilung ist man nicht mehr der Mensch, der man bei der Befruchtung war. Bis man geboren wird, nimmt jede Zelle etwa 40 Zellteilungen in Kauf. Das heißt bei der Geburt hat jede Zelle schon etwa einhundert Mutationen angehäuft, die es bei der Befruchtung nicht gab. Bei der Geburt ist man genetisch gesehen ein anderer Mensch als bei der Befruchtung."

Es gibt Mutationen, die schon länger unter Beobachtung stehen: Mutationen, durch die die Zellteilung aus dem Ruder läuft. Dann entsteht Krebs. Immer mehr Mutationen häufen sich an, das Wachstum lässt sich nicht mehr bremsen und wird zur Lebensgefahr.

Außerhalb der Krebsforschung jedoch schenkte man den Mutationen im Körper eines Menschen wenig Aufmerksamkeit, sagt Bioinformatiker Martin Lercher:

"Diese grundsätzliche Tatsache war schon bekannt. Das Ausmaß kannte man nicht. Einfach, weil man nicht die technischen Möglichkeiten hatte, um das zu überprüfen. Und man hielt es am Anfang, als 'Das menschliche Genom' entziffert wurde, für einen unwichtigen Aspekt des Ganzen."

Die Gesamtzahl der Mutationen geht in manchen Geweben in die Millionen - bei sechs Milliarden Basen sind das rund 0,1 Prozent.

Unberechenbare Vagabunden: Die springenden Gene

Je genauer die Forscher in das Genom einzelner Zellen hineinschauen, umso mehr entdecken sie. Und sie wundern sich. Das Erbgut ist ständig in Bewegung. Es entstehen Tippfehler, zusätzliche Kopien, dauernd wird umorganisiert - und es gibt unberechenbare Vagabunden im Erbgut, die an Viren erinnern: springende Gene, berichtet Martin Lercher:

"Springende Gene sind eine besondere Form von egoistischen Elementen in unserem Genom. Das heißt: Es sind einzelne Bereiche im Genom, deren Berechtigung für ihre Existenz nicht ist, dass sie uns helfen zu überleben oder uns fortzupflanzen, sondern dass sie in der Lage sind, ihr eigenes Überleben in unserem Genom zu sichern.

Und das tun sie, indem sie immer wieder Kopien von sich selbst anfertigen, die dann irgendwo anders im Genom eingefügt werden. Das heißt: Selbst wenn man jetzt hingehen würde, und die einzelnen Kopien aus dem Genom auslöschen würde, dann kopieren sie sich so schnell, dass man gar nicht hinterher kommt."

Bereits in den 1940er Jahren waren springende Gene der Botanikerin und Genetikerin Barbara McClintock aufgefallen. Als einzige Frau in einer männerdominierten Forscherwelt wurde sie lange Zeit nicht ernst genommen.

Während andere die großen Fragen der Genetik beantworteten, beschäftigte sie sich mit angeblich skurrilen Kuriositäten. Im Alter von 81 Jahren erhielt Barbara McClintock den Nobelpreis, und die springenden Gene fanden Eingang in die Lehrbücher, wenn auch nur als Randnotiz: Wer in der Genetik Karriere machen will, sollte sich besser ein anderes Forschungsfeld suchen.

"Transposons fügen Steuerungselemente in das Genom ein, die das Erbgut kontrollieren"

Aber im Europäischen Molekularbiologielabor geht es um reine Grundlagenforschung. Hier werden wirklich alle molekularbiologischen Sonderfälle erforscht. Und so geriet Orsolya Barabas rein zufällig zu den springenden Genen - in der Wissenschaft "Transposons" genannt:

"Man schätzt, dass das menschliche Erbgut zu etwa 50 Prozent aus springenden Genen besteht - oder aus Erbmaterial, das von solchen Transposons abstammt."

Lange Zeit wurden sie als genetischer Müll oder Schrott bezeichnet. Scheinbar sinnlos. Dabei ist ihre Zahl gewaltig. Sie lesen sich wie zufällige Einschübe mit ständigen Wiederholungen. Das totale Chaos. Das erinnert manchen Forscher eher an einen Schrottplatz als an ein Warenlager. Aber inzwischen weiß man: In der Evolution wird der Schrott immer wieder gebraucht. Aus ihm können bei Bedarf neue Gene hervorgehen, erklärt Orsolya Barabas:

"Aktuelle Forschung zeigt, dass Transposons Steuerungselemente in das Genom einfügen, die das Erbgut kontrollieren. Oder sie sorgen für mehr Abstand zwischen verschiedenen Bereichen im Genom. So stellen sie sicher, dass ein Chromosom sich so falten kann, wie es will."

Wie die Autowracks auf dem Schrottplatz sind die meisten Transposons allerdings inaktiv. Nur einige sind fahrtüchtig. Sie könnten also im Genom herumhüpfen. Tun sie aber nicht, denn sie stehen unter strenger Kontrolle:

"Viele aktive Transposons könnten sich bewegen, aber sie werden daran gehindert. Spezielle Moleküle in der Zelle kontrollieren sie, so dass das Genom stabil bleibt. Das sind kleine so genannte Pi-RNA-Moleküle, die die Transposons in den meisten unserer Körperzellen stilllegen."

Das ist auch gut so, denn durch das ständige Hüpfen im Genom können Schäden entstehen. So hat man herausgefunden, dass bestimmte Transposons gerne in ein Gen für die Blutgerinnung hineinspringen. Als Folge entsteht eine bestimmte Form der Bluterkrankheit.

Inzwischen werden Transposons als Hilfsmittel bei der Gentherapie verwendet. Aber, ob sie in der Natur irgendeinen Nutzen haben, ist umstritten. Zumal einige Lebewesen anscheinend auch ohne aktive springende Gene auskommen.

Ganz ohne springende Gene: der Tasmanische Teufel

Zoologen am Senckenberg-Institut in Frankfurt erforschen eigentlich die genetische Vielfalt bedrohter Wildtiere. Doch dann fiel ihnen bei einem vom Aussterben bedrohten, katzengroßen Beuteltier eine Besonderheit auf.

Maria Nilsson und ihre Kollegin Susanne Gallus fanden im Genom des Tasmanischen Teufels keinerlei aktive springende Gene. Letztere berichtet:

"Das Genom des Tasmanischen Teufels besteht zu etwa 36 oder 37 Prozent aus diesen Elementen. Die Besonderheit, die wir bei unserer Studie festgestellt haben, ist, dass in den letzten Generationen keine neuen mehr dazu gekommen sind und dass diese Elemente im Genom ihre Fähigkeit verloren haben, sich zu replizieren und eben zu springen."

Ein Leben völlig ohne springende Gene wie beim Tasmanischen Teufel ist selten in der Tierwelt, aber kein Einzelfall, erläutert Susanne Gallus:

"Wir haben verschiedene Beuteltierarten verglichen. Wir haben zum Beispiel den Tasmanischen Teufel verglichen mit einem nahen Verwandten, dem Beutelmarder oder dem Bilby, dem Kaninchennasenbeutler. Und wir haben zwischen diesen Arten keine Unterschiede gefunden. Deshalb gehen wir davon aus, dass sich diese bestimmten Elemente seit 30 Millionen Jahren, so haben wir zurückgerechnet, nicht mehr vervielfältigt haben."

Die betroffenen Beuteltiere kommen also seit Jahrmillionen ohne aktive springende Gene aus. Andere Tiere haben sie, brauchen sie aber anscheinend nicht, resümiert Maria Nilsson:

"Meiner Meinung nach sind die meisten dieser beweglichen Elemente im Genom neutral. Nur manchmal bringen sie dem Organismus, zu dem sie gehören, einen Vorteil. Aber das sind seltene Fälle. Sie haben sonst keine Funktion. Sie sind einfach da."

Transposons in Nervenstammzellen hochaktiv

Die springenden Gene haben nur ihr eigenes Überleben im Sinn, so wie Richard Dawkins es in seinem Buch "Das egoistische Gen" beschrieben hat. Ob sie dem Menschen, in dem sie sich herumtreiben, nützen oder schaden, ist ihnen egal.

Das ist eine mögliche Interpretation. Aber es gibt Ergebnisse, die dem widersprechen. Die wichtigsten stammen von dem Neurowissenschaftler Fred Gage, Genetiker und Pionier der Stammzellenforschung.

Fred Gage arbeitet an einem der angesehensten Forschungstempel der USA, dem Salk Institute in Süd-Kalifornien. Vor der Tür brennt die Sonne auf modern gestaltete Betonklötze mit einem wunderbaren Blick auf den Pazifischen Ozean.

Im fensterlosen, gut klimatisierten Genetik-Labor scheint der Pazifik weit weg. Fred Gage - von Freunden und Kollegen Rusty genannt - ist hier einer der Stars. Bereits vor über zwanzig Jahren sorgte er für Aufsehen, als er zeigen konnte, dass Nervenzellen im menschlichen Gehirn nachwachsen können. Das hielt man bis dahin für ausgeschlossen.

Nun konnte Fred Gage einen zweiten Coup landen und noch einmal eine Revolution in Forscherköpfen auslösen. Er wollte herausfinden, wie Stammzellen es schaffen, das Hirngewebe ständig zu erneuern:

"Wir schauten uns die Nervenstammzellen an und verglichen sie mit anderen Geweben. Wir wollten wissen, was sie von anderen Zellen unterscheidet. Irgendwann untersuchten wir auch die Aktivität der Gene in diesen Zellen und entdeckten eine Besonderheit. In den Nervenstammzellen waren die Transposons hoch aktiv. Dort springen die springenden Gene. Für uns war das eine große Überraschung."

Eigentlich müsste das Erbmaterial im Gehirn besonders stabil sein, denn die Zellen haben alle die gleiche Aufgabe. Sie treten untereinander in Kontakt und bilden ein Netzwerk. Dann tut sich nichts mehr. Keine Bewegung.

Aber bei genauerer Betrachtung schien das Gegenteil der Fall zu sein. Die Erbinformation im Gehirn ist hoch aktiv und mobil.

Um einen Überblick zu erhalten, schaute sich Fred Gage die Genome einzelner Nervenzellen genauer an - und verglich sie miteinander:

"Wenn Sie das Hirngewebe eines Verstorbenen untersuchen, und sich das Genom zweier benachbarter Nervenzellen darin anschauen, dann entdecken Sie bei der Hälfte aller Untersuchungen erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Zellen."

"Die genetischen Veränderungen in meinem Gehirn sind einzigartig"

Das Gehirn erwies sich als riesiger genetischer Flickenteppich. Überall fand Fred Gage springende Gene. Keine stillgelegten Überreste, sondern hoch aktive Einheiten: Transposons, die von Viren abstammen und zu einem Teil des menschlichen Genoms geworden waren.

Das Team am Salk-Institute konnte sogar zeigen, dass die Transposons keineswegs planlos herumhüpfen. Sie bevorzugen bestimmte Regionen im Erbmaterial. Für Fred Gage steht damit fest: Das wilde Hüpfen hat Methode.

Er geriet ins Grübeln und grübelt bis heute. Eine besonders spannende Idee geht ihm nicht aus dem Kopf: Könnte es sein, dass sich im Erbmaterial unserer Gehirnzellen die Wurzel für unser Bewusstsein befindet? Die Verankerung der Persönlichkeit?

"Die genetischen Veränderungen in meinem Gehirn sind einzigartig. Sie treten nur in meinem Gehirn auf, nicht in Ihrem. Sie sind auch nicht im ursprünglichen Sinne genetisch. Ich habe sie nicht von meinen Eltern geerbt und gebe sie nicht an meine Nachkommen weiter. Denn sie entstehen im Gehirn und beeinflussen nicht die Keimzellen."

Gene, die nicht vererbt werden, das scheint ein Widerspruch in sich. Sind sie doch ursprünglich und per Definition Einheiten der Vererbung. Sie sorgen dafür, dass wir unseren Eltern und unseren Vorfahren ähneln.

Doch nun scheint das alles nur noch ein Teil der Wahrheit zu sein. Gene sind bewegliche Einheiten. Sie passen sich den Gegebenheiten an. Das Genom als Gesamtheit der Gene ist immer in Bewegung, so Fred Gage:

"Es gibt eine genetische Anpassungsfähigkeit im Netzwerk der Nervenzellen, hervorgerufen durch individuelle Veränderungen im Genom. Deshalb unterscheiden sich die Nervenzellen. So entsteht eine Vielfalt, die in das Gehirn eingebaut ist, und die brauchen wir, sobald sich unsere Umwelt ändert."

Mit dem Genom verliert auch das Theoriegebäude der Wissenschaftler seine Stabilität. Die einfachen reduktionistischen Modelle können vieles nicht mehr erklären. Alles ist komplizierter. Das haben auch andere Wissenschaftler begriffen, freut sich Fred Gage:

"In den USA wurde jetzt ein großes Konsortium gegründet, das die Unterschiede zwischen verschiedenen Zellen untersuchen soll, nicht nur im Gehirn, aber dort vor allem. So entsteht kein Buch des Lebens, sondern ein vielfältiges genetisches Mosaik unseres Körpers.

Besonders gespannt bin ich auf Forschungsansätze, die sich mit neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen befassen. Bis heute haben wir keine schlüssigen Theorien, wie viele dieser Krankheiten verursacht werden."

Es geht um Schizophrenie oder Depression, aber auch um Alzheimer. Wer verstehen will, wie diese Krankheiten entstehen, braucht Wissen über die Genome der Nervenzellen. Möglicherweise hängen viele Krankheiten des Gehirns direkt oder indirekt mit lokalen genetischen Veränderungen zusammen. Für Fred Gage steht fest: Im Blut oder im Speichel lassen sie sich nicht nachweisen.

Ursache für neurologische und psychatrische Erkrankungen erforschen

Im Labor von Jerold Chun im weniger idyllischen Hinterland von La Jolla werden diese Ideen bereits umgesetzt. Sein Team muss äußerst sauber arbeiten, denn es geht um einzelne Nervenzellen:

"Wir müssen die Erbmoleküle der einzelnen Zellen zuerst vermehren, um sie dann zu untersuchen. Und immer, wenn sie von kleinsten Mengen ausgehen müssen, kann viel schiefgehen. Das ist der Knackpunkt bei dieser Technologie."

Die Forscher müssen ständig auf der Hut sein vor falschen Ergebnissen. Aber inzwischen ist Jerold Chun sicher, dass er etwas Wichtiges entdeckt hat:

"Als wir uns die Gene im Gehirn von Alzheimer-Patienten anschauten, staunten wir nicht schlecht. Wir fanden große Unterschiede zu gesunden Personen. Die Zellen in den Gehirnen der Betroffenen enthielten jede Menge Extra-DNA. Die Genome waren ungewöhnlich groß. In Zahlen ausgedrückt waren das 200 bis 300 Millionen zusätzliche Basenpaare."

Wahrscheinlich hatten sich einzelne Gene im Genom vermehrt. Sie hatten Kopien hergestellt und über das Erbgut verteilt. Jerold Chun analysierte die zusätzliche DNA - und entdeckte einen alten Bekannten:

"Im Mosaik der Gehirnzellen fanden wir Zellen mit vielen Kopien für das APP-Gen, das mit der Entstehung von Alzheimer in Verbindung gebracht wird. Wir haben dann mit unterschiedlichen Methoden nachgewiesen, dass eine von der Krankheit betroffene Zelle bis zu zwölf Kopien dieses Gens enthält."

Für Genforscher wie Jerold Chun oder Fred Gage wird es jetzt richtig spannend. Was mit der Entzifferung des menschlichen Genoms begonnen hat, führt nun in eine neue Richtung. Gerade weil sich erste Annahmen der Genompioniere nicht bestätigt haben, gibt es reichlich Neuland zu entdecken. Die Hoffnung ist wieder einmal groß, dass neue Erkenntnisse die Medizin voranbringen werden. Jerold Chun:

"Das ist nur die Spitze eines Eisberges. Wenn sich dieser Zusammenhang bestätigt, dann liegt hier die Ursache für viele neurologische und psychiatrische Krankheiten. Ich glaube irgendwo im Genom dieser Nervenzellen finden wir die Antworten, die wir suchen."

Die Lehrbücher müssen umgeschrieben werden. Mal wieder. Das Buch des Lebens gibt es nicht, und auch das individuelle Genom ist bestenfalls eine grobe Vereinfachung. Der Körper und vor allem das Gehirn eines Menschen ist ein Flickenteppich, ein Mosaik aus genetisch unterschiedlichen Zellen. Jede Zelle sieht anders aus.

Wenn er an die Billionen Genome denkt, die es jetzt zu entziffern gilt, muss Jerold Chun schmunzeln:

"Da sind noch massenweise einzelne Zellen zu analysieren. Aber so schnell wie die Wissenschaft voranschreitet, kommen wir in einem Forscherleben der Sache schon etwas näher. Wie müssen nur herausfinden, wie unser Gehirn es schafft, diese erstaunlich komplizierte Vielfalt zu erzeugen."

Um zu diesem neuen Verständnis zu kommen, brauchen die Forscher nicht nur noch mehr Daten. Eine richtig gute Idee könnte weiter helfen. Eine Theorie des Lebens.

Dazu gehört dann auch noch die Epigenetik - all die vielfältigen Strukturen und Moleküle, die der DNA-Genetik überlagert sind und die Aktivität des Genoms steuern.

Erst wer diese Vorgänge in seinem Kopf zusammenbringt und daraus ein schlüssiges Modell bastelt, versteht vielleicht die Sprache der Biologie und könnte zu Recht behaupten, was Bill Clinton bei seinem Auftritt im Weißen Haus Juni 2000 sagte:

"Heute lernen wir die Sprache, in der Gott das Leben schuf."

Es sprachen: Bernd Hahn, Frank Meyer und Edda Fischer

Ton und Technik: Christoph Bette

Regie: Axel Scheibchen

Redaktion: Christiane Knoll

Online: Felix v. Massenbach

Produktion Deutschlandfunk 2016

Ton und Technik: Christoph Bette

Regie: Axel Scheibchen

Redaktion: Christiane Knoll

Online: Felix v. Massenbach

Produktion Deutschlandfunk 2016